本文来自微信公众号:探索与争鸣杂志 (ID:tansuoyuzhengming),作者:雷望红(中南大学公共管理学院讲师),原文标题:《雷望红|我们今天怎样做母亲:子女教育内卷化下的母职形象分化》,头图来自:视觉中国

“母亲”在所有人的人生和家庭中都扮演着不可替代的角色。近年来,新生代母亲的育儿艰难和当妈不易,屡屡为人们所关注。应该看到,与传统社会相比,当代中国的母职形象已经发生了巨大的变化。

本文即指出,对于如何“做母亲”,当前我国城乡家庭出现了截然不同的倾向。城市母亲更加倾向于扮演“虎妈”角色,农村母亲则更加倾向于扮演“猫妈”角色。城市家庭的教育资源动员能力和家庭教育竞争压力,使得城市母亲在投入与压力中形塑了“虎妈”形象;农村家庭处于教育资源匮乏和家庭教育去竞争化的境地,农村母亲在亏欠与无奈中形塑了“猫妈”形象。

这种变化背后,是新生代面临的教育资源竞争和作为父母在社会分化面前的焦虑。而由于家庭分工的权重,母亲往往成为这种焦虑和负担的主要承担者。只有对于教育与社会关系进行思考和改善,才能真正解除母亲们身上的重担。我们特推出本文,以供读者参考,并对天下母亲致以节日的祝福。

一、城市“虎妈”崛起,农村“虎妈”式微

中华人民共和国成立以后,农村中一度流行一个形象的画面:有人叫,“某某某,你妈喊你回家吃饭了”,然后在外玩耍的孩子某某某赶紧灰溜溜跑回家吃饭,如果反应迟缓,拖延着不回家,母亲就会拿着藤条或扫把之类的工具到处寻找孩子。这一画面所展现的正是中国式的“虎妈”形象。

而今天,中国农村严格的“虎妈”越来越少,农村母亲更多以温柔甚至怯弱的形象出现。与此同时,在中国的城市出现了越来越多的“虎妈”,这些“虎妈”主要来自城市的中等收入阶层,她们对孩子实行严格而精细化的管教,以“超级妈妈”“中年老母”“辣妈”等形象示人。城市“虎妈”崛起而农村“虎妈”式微,反映出中国母职形象的分化与逆转。

国内对母职形象的研究,主要集中于对城市中等收入阶层母职形象的变迁研究及其原因阐释。杨可发现城市母职出现“经纪人化”的特征,母亲成为子女学习时间的规划者和教育资源的整合者。钟晓慧、郭巍青注意到女性就业与儿童照顾的两难困境,部分女性运用空间规划、网络建构和时间分配等策略,成功兼顾工作和育儿,成为“超级妈妈”。

“辣妈”是对当前城市母职形象的时髦描述,挑战了朴素的母亲形象,意味着在“美丽与孕产”之间两不误,同时“兼顾事业和家庭”。“中年老母”是替代“辣妈”的又一高频词汇,所揭示的是新生代母亲育儿艰难和当妈不易,表现出美丽优雅消逝、时间紧迫感强烈、情绪和心理失调、艰难与坚持并存等特征。

无论是母职经纪人、超级妈妈,还是辣妈、中年老母,背后都暗示出城市母职形象的变化,同时呈现出一致性的城市母亲特征。母职形象的变化主要与教育环境变化和家庭内部分工体系有关。

随着教育市场的发展和“影子教育”的升温,家庭高度重视子女教育投入,且不得不进行内部分工体系的调整,以适应教育环境的变化。由于“男外女内”性别分工在教育领域的影响,出现“教育拼妈”和“父亲缺席”并存的问题,使得母职在教育上的权重增加,造成“母职密集化”和母职焦虑问题。

而学界对于农村母职形象的研究并不多,既有研究主要是关于陪读母亲的研究。陪读母亲有两种类型的角色形象:

一种是利己型形象,即年轻母亲为了追求城市生活方式与享受闲暇,利用婚姻优势条件在家庭权力与资源支配中获得主导性和支配性地位;

另一种是利他型形象,即母亲陪读是家庭理性行为的选择,这一类型的女性在家庭经济生产中处于比较劣势位置,而在子女教育方面具有比较优势,因此在家庭劳动力分工中多安排年轻母亲陪读。

然而,既有研究并未深入分析农村母职形象和母子关系,且未能深入呈现具体的教养状态。

总体来看,国内对于城市母职形象的研究较多,对于农村母职形象的研究偏少,尚未有对城乡母职形象的比较研究,也缺乏对母职形象塑造变化背后深层次原因的考察。

笔者基于前两年在浙江S区和湖北X县的城乡教育调研,发现城乡家庭教育和母职形象出现了明显的分化,无论是东部沿海地区的工业区,还是中西部地区的农业县,尽管经济发展程度有显著差别,但是所呈现出的城乡母职形象几乎是一致的。

本文还会借助2014~2015年中国教育追踪调查(CEPS)的数据进行辅助论证,深入分析城乡母职形象分化的结构性原因,继而思考母职形象分化所带来的家庭教养制度的变迁及其背后所暗藏的问题和风险。

二、城乡母职形象的差异变迁:一个社会分化的分析框架

马赛厄斯和法布里奇奥在《爱、金钱与孩子 :育儿经济学》一书中指出,在一个平等的社会中,虎妈越少,而在一个不平等的社会中,虎妈则越多。 从社会的平等度这一研究视角来看“虎妈”的生产,其背后是社会竞争的逻辑:在一个平等程度较高的社会中,社会竞争弱,家庭教育压力小,故而不会生产虎妈;在一个平等程度较低的社会中,社会竞争强,家庭教育压力大,故而会不断生产虎妈。

但是,这一解释框架放在中国遭遇了解释困境,难以解释当前中国的母职形象与教养方式的变化。如开篇所述,中华人民共和国成立之初,中国处于一穷二白的境地,城乡之间的分化程度低,当时农村社会中到处充斥着“虎妈”形象,孩童被母亲狂揍和教训的场景屡见不鲜。

进入 21 世纪之后,随着改革开放的持续深化,社会出现了较为明显的贫富差距和社会分层。然而,农村中的“虎妈”形象却日渐式微,农村孩子与城市孩子一样成为家庭中的“小王子”或“小公主”,母亲对子代的呵护日盛,尤其是农村寒门中已极少见到“虎妈”。

一个均质化的社会结构至少具有两个特点:

一是社会价值的一致性程度高,不同家庭都认同一套理念价值和规则秩序;

二是不同家庭之间的同质性强,家庭的经济差异和教养差异不明显。

在价值和规则既定的社会中,社会成员主要按照经验主义的逻辑生活。在家庭教养方面,母亲能够依循一套经验传承的教养方式教育子女,从而获得教养权威。

而在一个日益分化的社会结构中,社会价值随着阶层结构的分化而分化,家庭之间的理念价值根据自身的经济实力和发展目标而渐趋不同,既有的社会规则被打破。

在家庭教养方面,缺乏统一的教育规则和教养方式,母亲们不再完全依靠传统的教养方式教育子女,而是根据自身的能力和需求实行家庭教养。

为此,本文提出社会分化的分析框架,将“虎妈”“猫妈”现象放置到具体的现实情境中予以理解,建立起社会结构、代际关系和教养方式三者之间的紧密关联。在社会分化的分析框架之下,由于群体特征的差异,不同群体所实践的教养机制和实践逻辑存在差异。

社会群体可分为两个不同的结构:一个是经济实力强、文化程度高、资源动员能力强的中上层家庭;一个是经济条件差、文化程度低、资源动员能力弱的底层家庭。

处于不同结构中的家庭,尽管都对子女的教育发展充满期待,但是受到所处环境和介入能力的影响,所实践的家庭教养方式会存在差异。在城镇化的背景下,部分农村家庭得以进入到城市中,留在农村中的家庭多是缺乏进城能力的弱势家庭,城市家庭和农村家庭之间的分化日趋明显。

本文将分化的社会结构分为城市社会和农村社会,分化的家庭分为城市家庭和农村家庭。位于城市社会中的城市家庭和位于农村社会中的农村家庭,它们在家庭资源和教育环境上存在差别,从而形塑出不同的母职形象和教养模式。

简单来讲,城市家庭由于处于一个教育资源丰富、动员能力强的环境中,一方面自身具有介入教育的能力,另一方面受到结构中的外部力量影响,在结构内部形成资源互动和资源竞争,由此遵循的是竞争逻辑。

在教育竞争逻辑之下,家庭内部形成权威型母子关系,母亲教育子女依循的是精细化的教养方式,所展现出的是具有权威的“虎妈”形象。而农村家庭处于一个缺乏教育资源能力的环境中,虽然家庭成员对于子代教育充满期待,但由于家庭内部缺乏可兹动员的教育资源,同一结构中的家庭之间缺乏竞争能力,逐渐形成去竞争化的教育结构,底层家庭在整个教育结构中逐渐被边缘化。

在教育边缘逻辑之下,底层家庭中的母子关系形成的是一种亏欠型的母子关系,即母亲认为家庭缺乏支撑子女教育发展的资源,使之无法在教育竞争中获得优势,进而因亏欠而形成相对纵容式的教养方式,展现出缺乏权威且放纵子女的“猫妈”形象。

三、虎猫之辨:城乡母职形象的差异化特征

“母职形象”是母亲在教养子女过程中所呈现的角色形象。当前,我国城乡的母职形象呈现出明显差异,具体表现在时间管理、日常教育和经济投入等方面,城市母亲强势严苛的“虎妈”形象与农村母亲弱势温和的“猫妈”形象形成鲜明对比。

1. “虎妈”:城市母亲的形象特征

华裔学者蔡美儿的《虎妈战歌》曾引发了关于中西教育的激烈论争,一时间“虎妈”变成了中国教育的代名词。“虎妈”可以从两个层面进行定义:一是指严格管教和倾心付出的教育方式;二是指拥有“望子成龙、望女成凤”的教育目标。

在中国当下的教育情境中,城市母亲与“虎妈”形象更加契合。我国城市母亲在对子女的日常管理中,表现出精细化、严格化和计算化的倾向,这种倾向构筑出城市“虎妈”的角色形象。

精细化的时间管理

儿童的教育竞争本质上是对时间管理效率和管理质量的竞争。儿童的时间管理分为学校时间管理和校外时间管理,学校时间管理的主导者是学校和教师,家长所获得的则是校外时间管理的权利。城市母亲试图通过对儿童校外时间的精细化管理获得教育竞争的优胜权。

城市母亲对时间的精细化管理,具体表现在两个方面:

一是课外时间的效率转化。城市母亲通过陪伴子女学习、将子女送到培训班,增加子女汲取知识和塑造才能的可能。2014~2015 年中国教育追踪调查(CEPS)的调查数据显示,城市家庭中母亲陪伴初中八年级子女学习的平均时间为 0.89 小时,城市中有51.9%的家庭将子女送到培训机构中学习,其目的即在于充分利用课外时间获得教育竞争的优势资本。

二是对子女的校外时间进行精细化的切分和管理。城市母亲会对子女何时学习、何时休闲、何时休息等方面进行严格而细密的规定。

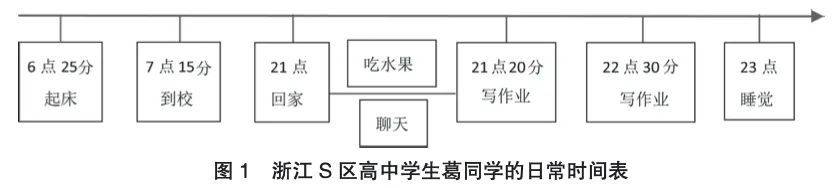

以浙江S区某高中的葛同学为例,葛同学的日程计划由其母亲安排,她只需要每天按照母亲的要求展开生活和学习即可,其父母的时间则是围绕葛同学的作息时间而展开,比如20点30分左右,她的母亲或父亲一定会准时出现在校门口接她回家,21点之前母亲会切好水果,22点30分会准时出现在房间门口提醒她洗澡睡觉,如果23点之前没有睡觉,母亲会进屋强行要求女儿停止写作业,即刻睡觉。

图1显示了城市母亲对子女时间的一般性规划和控制,这种规划与控制有利于子女养成自律的习惯,同时形成对时间的掌控感,使得时间本身变得有意义。葛同学在母亲严格的时间规划和管理下,如愿考上了浙江大学。

练宏指出,注意力分配贯穿于每个人的日常工作和生活,注意力的稀缺让人们更加重视时间管理。城市母亲深谙此理,对子女的时间精细计算和精心安排。

严格化的日常教育

日常教育包括行为教育和学业教育两个方面,城市母亲针对这两方面的教育持严格态度。行为教育主要涉及日常生活中的各方面行为,包括对学习习惯、饮食习惯、着装习惯、玩耍习惯、交友习惯等方面的教育和管理。

学业教育是对子女学习能力、学习表现和学习结果的监控和管理。城市母亲针对子女的行为习惯会进行细致入微的管控,避免子女养成各种不良习惯,针对子女的学业教育实行全程监控,稍有异常或下滑就会紧张并介入调试。

比如浙江S区一所城区小学的班主任陈老师强调,“现在家长们很关注子女成绩,竞争激烈,压力很大。我在考试后不在群里公布成绩,只会说100分几个,90分以上几个,80分以上几个,但是家长们还是对分数感到很焦虑”。

湖北X县实验中学一个班级学生的学习状况及其家庭情况也显示,该班前10名的学生中,仅有2名学生来自农村,8名城市学生的母亲对孩子的家教和学习都十分严格,而两名农村学生的母亲虽然管他们,但是要求并不严格,主要靠学生个人悟性和聪明。

城市母亲对于子女行为习惯和学业成绩的高度重视和严格管理,事实上是设想了一种理想的培养模式和培养对象,试图将子女培养成为优秀的模样,为了塑造优秀的孩子,城市家长们乐此不疲。

算计化的经济投入

我国已经全面实现城乡免费义务教育,所有中小学生免除学杂费,学生家长在教育上的经济压力有所削减。然而,城区家庭的教育经济负担并未减轻,校外培训的开销成为城市家长的经济压力源。

城市家长在购买市场教育上更加舍得投入,但是他们的投入不是非理性的无限投入,而是会对投入—回报比进行精确衡量,即考虑经济投入是否会带来划算的收益。

城市母亲的经济理性充分体现在市场培训项目的选择上。市场培训可以简单地分为文化培训和特长培训,文化培训是与课程有关的培训,特长培训是课程之外的文艺爱好。在文化培训项目的选择上,家长更加倾向于选择能够通过培训迅速提升成绩的数学 / 奥数、英语、物理、化学等课程,而不愿选择需要深厚积累的语文、历史、地理、政治等课程。

在特长培训中,尽管城市母亲会按照子女的喜好进行选择,但是在培训过程中会促使培养爱好发生异化,即将培养爱好作为获得附加文凭的一种方式,要求子女频繁考级,甚至在子女还未达到考级能力时仍然要求考级。

考级的目的主要有两点:一是能够增加在学校获得表演的机会,二是在升学时获得特长加分。等级证书成为显示子女才能甚至家庭实力的一种表征,特长培训的目的不在于爱好本身而在于“爱好文凭”。

课程培训中的选择和目标反映出城市母亲在子女教育投入中的经济理性,对于她们而言,为子女所投入的经济资源必须进行有效转化才具有意义,投入与收益成正比才是值得的。

2. “猫妈”:农村母亲的形象特征

相比于城市中的“虎妈”,农村母亲在管教子女上表现出谨小慎微、小心翼翼的特征,这种母职形象可以称之为“猫妈”。“猫妈”与“虎妈”在对子女的时间管理、日常教育和经济投入上存在明显的差异。猫妈所采取的是松散化的时间管理、放纵式的日常教育和非理性的经济投入。

松散化的时间管理

农村母亲对子女的时间管理相对松散,大多数农村学生在放学之后的时间可自行支配,家长给予他们充分的自主权。2014~2015 年中国教育追踪调查(CEPS)的数据显示,农村母亲陪伴初中八年级子女学习的平均时间为 0.55 小时,比城市母亲少 0.34 小时,农村中仅有 21.5% 的家庭会将子女送到培训机构学习。

大多数农村母亲由于家庭生计所需和教育能力限制,无法对子女的校外时间进行精细化管理,只能任由子女自主支配校外时间。

湖北 X 县 L 村的夏清丽早年与丈夫在外打工,儿子入学后专程回来照顾,但是她根本管不住儿子,儿子放学回家后就是玩手机、打游戏。若要说儿子几句,儿子就嫌她啰嗦,然后自己走掉。浙江 S 区一乡镇中学的金同学,喜欢玩手机游戏,爸爸规定每天只能玩 3 个小时,到了时间就没收他的手机;但手机没收后他就向妈妈拿手机玩,妈妈也不说他。

由于农村母亲缺乏对子女校外时间的管理条件和管理能力,农村孩子的校外时间基本上处于低效使用和高能消耗状态。夏清丽的儿子及其同学放学回家之后时间主要用于打游戏、看电视和玩手机,有些学生甚至根本不写作业,参加教育培训的农村学生也是寥寥无几。

农村母亲松散化的时间管理看似给予了农村孩子自由的空间,却是以牺牲农村孩子的未来发展作为代价。

放纵式的日常教育

较之于城市学生,农村学生的行为引导和学业教育缺乏家长的严厉管束,更加自由和随意。在集体经济时期,农村社会中的教育观念和规则基本统一,尽管学生同样自由,但是在原则和底线问题上,父母绝不含糊,如若子女犯错,家长尤其是母亲会对其进行严厉批评。

然而,当前农村母亲较难引导子女塑造正确的行为规范,在子女犯错后也不敢批评,往往只能听之任之,更遑论指导学业了。浙江 S 区还在读初一的金同学仅13岁,就已经谈过两次恋爱,班主任知道他谈恋爱不管,父母也不管。他的堂姐金某在同一个乡镇初中读书,与社会青年走得近,爱骂人、爱打架,她母亲不管,对她仍然很宠爱。

农村母亲面对子女玩手机、打游戏、谈恋爱、打架、骂人等问题往往无能为力,也无可奈何。农村母亲教育子女的传统方式通常是身体惩罚和精神惩罚以纠正子女的不当行为,即通过“打”制造的身体疼痛和通过“骂”制造的“羞耻感”引起子女对自身不当行为的反思和修正。

问题在于,随着“打骂”教育逐渐丧失了在法律上和道德上的合法性,我国农村母亲已较少使用此种方式来教育子女,但她们又未习得更为有效的教育方式,因此在子女教育出现问题时只能听之任之,家庭就容易沦为教育的真空地带。

非理性的经济投入

在整个经济分层系统中,农村家庭处于资源匮乏的底层位置,也因此,农村家庭具有更为强烈的发展动力与发展愿望,更加希望子女依靠教育实现人生的逆袭,也更愿意为子女的教育发展投入资源。值得注意的是,农村家庭在投入资源时存在明显的非理性取向,即他们是依据子女诉求而非发展目标投入资源,所投入的资源常用于子女的生活消耗甚至攀比“挥霍”,形成“穷人家的富二代”现象。

比如浙江S区H村的王某家庭条件一般,母亲还有重病,他在工厂打工,妻子做服务员,收入一般。女儿读五年级,为了让女儿不被人笑话,妻子总是给女儿买名牌衣服,看到别的同学有车接送,两夫妻咬牙贷款按揭买了一辆车,每天接送女儿上下学。

湖北X县W的刘某,有一次发现大女儿跟人进网吧打游戏,她劝说女儿出来不听,承诺给她买一部手机,结果女儿有了手机还是要进网吧。

农村家庭的经济条件普遍比城市家庭差,王某为了满足女儿坐车的愿望贷款买车,其妻还经常为女儿买名牌服装,刘某为了哄女儿不进网吧而买手机,这些都是超出家庭经济能力之外的开销。

农村母亲之所以会对子女倾其所有,主要在于她们认为家庭经济条件限制带给子女一定羞耻感,为了弥补或掩盖羞耻感,故而采取满足子女物质需求的方式以弥补缺憾。

四、中国城乡母职形象分化的内在根源

中国城乡母职形象的差异,取决于城乡家庭资源和外部环境的综合影响。城市家庭拥有一定的资源动员能力,但同时处于教育高度竞争的环境中,城市母亲在付出与压力中获得母职权威,从而塑造出“虎妈”形象。

农村家庭缺乏资源动员能力,又相对处在教育排斥的环境中,农村母亲“在无能和无力中”生发母职亏欠,由此塑造出“猫妈”形象。

1. 资源动员与教育竞争:城市虎妈的母职权威

当前中国城市社会之所以更加容易生产出“虎妈”,与教育发展的内外部原因相关。从内部原因来看,城市家庭拥有教育资源及其动员能力,城市母亲可用于支配的教育资源,不仅包括家庭内部的金钱、个人时间和家庭成员的文化素质,还包括城市中的市场资源和社会资源。

她们在校外时间可以调动家庭资源、市场资源和社会资源为子女构筑丰富的教育资源网络,这些综合教育资源成为城市母亲介入子女教育的底气来源。

激烈的教育竞争则是塑造城市家庭母亲形象的外在因素。尽管城市社会中教育资源丰富,但是教育竞争却尤为激烈,城市母亲不仅要为“不输在起跑线上”竞争一般性教育资源,还要为“赢得更好的教育”竞争教育稀缺资源和稀缺机会。

比如城市学校因学生众多,优生名额和表现机会少,城市母亲会不遗余力地支持子女发展而被卷入子女的教育竞争中,通过增加陪伴的时间和力度、增强家校之间的密度等方式,帮助子女获得更好的学习成绩和更多的表现机会。

城市家庭在子女教育竞争中拥有一定的参与能力,但教育发展的资源和机会是有限的,不同家庭充分动员各类教育资源以获得子女教育发展的竞争资本。资源动员能力既是城市家庭进入教育竞争体系的“门票”,也加剧了教育竞争的烈度与家际竞争的压力。

因此,城市家庭主要面临两个问题:一是要处理资源福利和资源竞争之间的关系,即在享受城市优质教育资源的同时面临着激烈的教育竞争;二是要处理教育资源和教育责任的关系,城市家庭拥有一定的教育资源,需要在被动和主动中承接一定的教育责任。

在高度竞争的教育环境中,城市母亲借助所拥有的教育资源及其动员能力,成为子女参与教育竞争的支持者和协助者,这种支持和协助使得子女具有获得优势教育地位的可能性,母亲不仅在教育竞争中成为“功臣”,而且是教育压力最为深切的感知者,她们在教育参与中获得教育子女的母职权威,同时要施展母职权威以引导子女的教育实践。

2. 资源匮乏与教育排斥:农村猫妈的母职亏欠

农村家庭的物质资源和文化资源相对匮乏,家长在教育子女时缺乏相应的教育能力,只能采取粗放化的管理模式,对子女日常生活和学习教育放松管理。

家庭的粗放化管理在学校教育具有权威地位和主导作用的情况下不存在问题,若学校具有足够的管理能力和管理权威,学生受制于学校的管理要求,即使不在学校场域中,仍然能够受到学校管理要求的规范。

而在当前学校教育权威地位被不断削弱的情况下,农村家庭无法及时跟进以协助学校教育子女,学生在学校中虽然保证身体“在场”,但是心却不“在场”,放学回家后就将学校教育抛诸脑后,不复习功课,也不完成家庭作业,家长在其中难以发挥积极作用。

钱民辉指出,教育是人们实现向上社会流动的重要途径。对于农村家庭而言,教育更是他们实现阶层向上流动的不二法门,“教育改变命运”对农村学生具有更为重要的意义。农村学生要改变底层命运,唯有通过教育获得文化资本,进而获得社会资本和经济资本,才可能最终改变自身的地位。

然而,当前的教育格局是家庭、学校和市场一体化,家庭经济能力往往决定了孩童与学校和市场的亲密程度,也即家庭经济实力越强,越能上好学校,获得的市场教育资源越多。反之,家庭经济实力越弱,越上不了好学校,获得的市场教育资源越稀薄。

但农村家庭的子女因家庭经济实力薄弱,在教育竞争体系中往往只能被排斥到边缘位置,这意味着他们向上流动的难度增大。特别是在家庭教育、学校教育和市场教育的三重弱势之下,农村学生屈居整个教育体系的这一边缘位置,意味着无论如何努力,都很难获得跃升的可能。

也因此,有很多的农村学生和农村学校放弃了竞争,变得愈加消极和放纵,继而进一步强化了他们所处的边缘位置。

由于家庭又是三重弱势的原始弱势,农村母亲无法为子女的教育发展提供更多的资源和平台,故而对于子女发展无望的局面产生严重的亏欠感。当子女在发展中遇到困难和问题时,农村母亲往往选择通过一定的物质补偿和纵容子女等方式弥补家庭资源限制所带来的缺憾,却缺乏足够的能力和权威进行引导和纠偏,甚至被子女数落和责怪,表现出弱势的“猫妈”形象。

3. 社会的阶层分化加剧城乡母职形象的分化

社会的阶层分化使得城乡之间的教育烈度日益加剧,城市家庭和农村家庭在子女教育上出现了愈加明显的差异。“虎妈”和“猫妈”两种教育风格的形成,取决于城乡家庭资源结构差异和城乡学生教育环境差异,并共同构筑了家庭教育氛围。

城市家庭教育资源充沛,且具有一定的资源动员能力,在面对日益激烈的教育竞争时,能够通过充分动员教育资源应对教育压力。当然,由于优质教育资源和教育机会稀缺,城市家庭的资源动员能力使之深度卷入教育竞争中,城市母亲在教育介入中承受了教育竞争的巨大压力:

一方面享有教育子女的主导权和权威性,另一方面则要应对日益激烈的教育竞争压力,故而城市母亲所展示的“虎妈”形象实际上是由权威与压力共同构筑而成。

农村家庭缺乏教育资源,一般不具有教育资源的动员能力,只能接受基础的学校教育资源,而农村教育资源实际上又处于整个教育竞争体系的底层,农村学生所享有的学校资源和市场资源处于教育竞争体系的边缘位置,面临着去竞争化和对未来缺乏规划的教育环境。

农村母亲不仅难以改变学校教育资源状态,而且难以注入充沛的家庭教育资源,家庭在一定程度上成为子女教育竞争失败的“原罪”,农村母亲由此产生强烈的亏欠感,通过溺爱、退缩等方式面对子女,故而农村母亲的“猫妈”形象是由无奈和无力共同构筑而成。

五、走出教育家庭化与教育资源内卷化

中华人民共和国成立以来,我国孩童教育主要是在学校中完成,学校是教育的主要场所。当前我国孩童教育却逐渐出现家庭化的趋势,家庭在教育中所扮演的角色愈来愈重要,甚至超越其可承载的能力。

最终,家庭环境的差异和教育竞争的状态,共同决定了城乡家庭中的母职形象和母子关系——城市家庭偏向于严格的“虎妈”教育,母子之间的关系是一种权威型关系;农村家庭偏向于松散的“猫妈”教育,母子之间的关系是一种亏欠型关系。

这也意味着,教育家庭化给城乡家庭教养制度带来了新的变化,家庭教养制度成为与学校教育制度同等重要的制度形式。

城市家庭教养制度的理想类型是民主型的家庭教养制度,家庭内部的成员关系是民主平等的关系,每个成员都能够自由表达自身的意见和诉求,能够按照自身的想法行事,未成年人同样拥有自主表达的权利。

然而,随着教育竞争压力从学校向家庭转移,城市母亲承接了更多的教育责任,要通过充分调动教育资源应对日益增长的教育压力,母亲具有绝对权威,子代则处于服从位置,母子之间形成的是权威型关系,民主型的教养制度被教育压力所改变,形成城市家庭“压力型教养制度”。

传统农村家庭教养制度的理想类型是专制型家庭教养制度,家庭内部成员之间是不平等的关系,父代在家庭中享有绝对权威,子代几乎是无条件服从于父代权威,后者缺乏自主表达意见的空间,扮演的是绝对服从者的角色。

在教育竞争压力从学校向家庭转移的情况下,农村学生因处于教育竞争体系的边缘位置,且难以获得来自家庭资源的助力,农村母亲无法承接教育责任,对子女产生强烈的亏欠感和负疚感,只能任由子女自由成长;而子女享受着母亲因亏欠感所带来的溺爱与投入,彼此之间无法建立引导与被引导、教育与被教育的关系,形成一种“松散型教养制度”。

“虎妈”和“猫妈”是家庭资源能力和教育竞争环境综合作用的结果“,压力型教养制度”和“松散型教养制度”是城乡家庭根据既有环境作出的家庭教育调试,家庭已然成为影响教育的关键性变量,甚至可以说,这或许意味着个体竞争时代的结束和家庭竞争时代的开始。

换言之,当“寒门再难出‘虎妈’”,不仅寓意寒门家庭母职形象的变化,更吹响家庭竞争时代来临的号角——寒门母亲受制于家庭资源限制和教育结构中的边缘地位,极可能彻底丧失指导子女教育的权威。

在不断强化家庭教育的今天,出生于城市家庭和农村家庭,意味着他们的人生之路可能完全不一样。尤其对于寒门学子而言,“虎妈”的消逝使得他们可能丧失获得教育发展的最后一根稻草,家庭不再成为可依赖和可指导的力量。

城乡母职形象的变迁,同时敲响了教育异化的警钟。从教育异化的角度来看,城乡母职的分化实则是我国教育竞争异化的结果,城乡母职的差异化表现是教育异化的一体两面。城市母亲和农村母亲在三个层面表现出一致性:

一是教育目标的一致,两者均认同教育之于家庭发展的意义和阶层流动的功能;

二是教育焦虑的一致,城市母亲在教育极化的环境中焦虑,农村母亲在教育去竞争化的环境中焦虑,只是两者焦虑的焦点和应对教育的能力不同;

三是教育投入的一致,城乡母亲都尽己所能为子女的教育发展投入资源,但都存在着教育资源投入内卷化的问题。

由此可见,城乡母职形象分化和家庭教养制度的差异背后,不仅反映出城乡教育差距加剧的问题,还反映出国家教育体制异化所带来的全民焦虑问题,潜伏着前所未有的风险和挑战。要彻底解决教育家庭化所带来的全民焦虑问题。

一方面,国家必须尊重教育发展和社会化分工的基本规律,重构城乡学生的教育发展环境,均衡城乡学校的生源数量和生源结构,避免教育竞争趋于极化,以及教育去竞争化后趋于两极分化。

另一方面,要使得教育重新回归学校,使学生在学校中能够接受专业系统的教育,将家长从子女教育不可承受之重中解放出来;与此同时,探索合理的家校合作模式,厘清家校权利边界和责任界限,建立家校之间的良性互动关系和家校各自的生产发展空间。

如此,方有可能使城乡孩子尽快回归正常的教育社会化的环境,使城乡家庭回归到有序的生产生活。

本文来自微信公众号:探索与争鸣杂志 (ID:tansuoyuzhengming),作者:雷望红,本文原载《探索与争鸣》2020 年第10期