本文来自微信公众号:GQ报道 (ID:GQREPORT),作者:张洁琼,编辑:李纯,头图来自:《送一百位女孩回家》第一季

《送一百位女孩回家》是一档以女性为主角的访谈类真人秀节目。发起人是作家丁丁张。节目通过丁丁张陪伴女孩下班、送女孩回家的过程,来展现女性真实的生活状态。

今年44岁的丁丁张把人生分为两个阶段。他曾任光线传媒青春光线总裁,这是第一阶段;第二阶段,他是一名畅销书作家,也做编剧,作品都与都市、爱情和成长相关。他说,做节目也是创作,和写作区别不大,只是人在台前。

如今,这档节目已经走过四年,完成了五季,拍摄了64位嘉宾,嘉宾里有当红明星,也有混迹于娱乐圈的十八线演员,有奥运冠军,也有在生存线上挣扎的普通人。记录女性故事的节目并不少见,但丁丁张以一个男性的视角讲述了他眼中的女性,并在她们的故事里反观自身。他看到她们呈现出丰富精彩的生活样貌,也注意到,“不管她们处于怎样的位置,似乎都有一部分缺失。”

以下是丁丁张的讲述。

一百位女孩

作为男性,进到一个女孩的家,我唯一能打开的只有冰箱。

冰箱是唯一一个可以对陌生人敞开,而且能暴露她的生活习性的地方。人的生活细节和脾气个性都在冰箱里,包括籍贯和口味。厨房是不是整洁,有没有油污,有没有米面粮油,能反映一个人是不是下厨。衣柜里边有什么我会问她,或者经过允许,打开看看,不能太细。

给我印象最深的女孩之一是张伟丽。那是2019年,她住在北京东五环外的一个小院子里,她自己租的房子,整个团队都住那边。在她那个硕大的厨房里,有两个两米长的大冰柜,里边满满一箱,有牛、有羊,专门给运动员补充蛋白质的。那个时候她正在准备比赛,还没有拿到金腰带。

她坐在冰箱旁边的一个圆桌上吃饭,她说这个饭其实还行,等到再过一段就完全没有盐了,直接吃蛋白质,吃肉就好了。她最痛苦的一段时间,打拳打得没有感觉了,从拳馆出来,看到一个收破烂的大爷坐在三轮车上吃凉皮,她哭得一发不可收拾。她说,我这么辛苦,我想吃个凉皮都吃不了。你看最后还是回到人的本能,对饥饿和死亡的恐惧。

她还养了一只特别小的狗,后来这只狗出车祸死了。这是她生命当中唯一可爱的东西。因为她没有化妆品,也没有女孩会有的漂亮裙子,她只有一个软绵绵的小狗,后来小狗还去世了。

另一个是“港版罗拉”朱芊佩(注:中国香港网络红人及运输从业员,因穿着小背心工作的形象与《古墓丽影》主角相似,而有“港版罗拉”称号)。她在香港做搬运工,一直背着大的双肩背,双肩包里有扳手,用来修手推车,包里还有橙子,渴了饿了就吃橙子。我们回到她家时,天都黑了,外边车水马龙,那么喧闹。她的单身公寓是一栋老楼,她住在一个只有三平米的房间里,门不能完全打开,冰箱在一堆杂物里,锅、菜板、油滋滋的电磁炉都在一起。她睡一个沙发那么大的床。她的家一目了然,又非常杂乱。

朱芊佩跟我讲,她的一个非常好的朋友跳楼去世了。她说,人很像化学,一下子就没了,就不见了。

我们还拍了一个北漂女演员,我在她家楼下等她,有飞机从我的头顶飞过,我当时想,飞机就像理想,你的理想可能每天都在上空飞过,但是你永远都搭不上这一班飞机。

今年是节目的第五季,我们做了改版,两个女孩平行剪辑。第一期的嘉宾是脱口秀演员鸟鸟和演员孟子义。一个社恐,一个社牛。社交是一个永恒的话题,其实还是对于人的个性的挖掘。选择拍鸟鸟是因为她当时处于三个节点,《脱口秀大会》刚刚结束,她没有拿到名次,同时她搬了家,又刚接受了她最喜欢的杂志的专访。

决赛那天晚上,十一点多,我发现鸟鸟的朋友圈发了一首歌。我问她,你为什么会发这首歌,她就哭了,说是觉得比赛结束了。一直以来,我都尽力找到嘉宾的人生的悬崖,未必是真实意义上的,可能在他人看来也并不凶险,但就是要迈出新的一步了,这个时候记录她们的心态很有意义。

这就是鸟鸟的悬崖啊:我的生活好像没有特别大的变化,但是我人已经被很多人认知了,从一个从来不自信的普通人,变成一个更不自信的名人,那我怎么办?

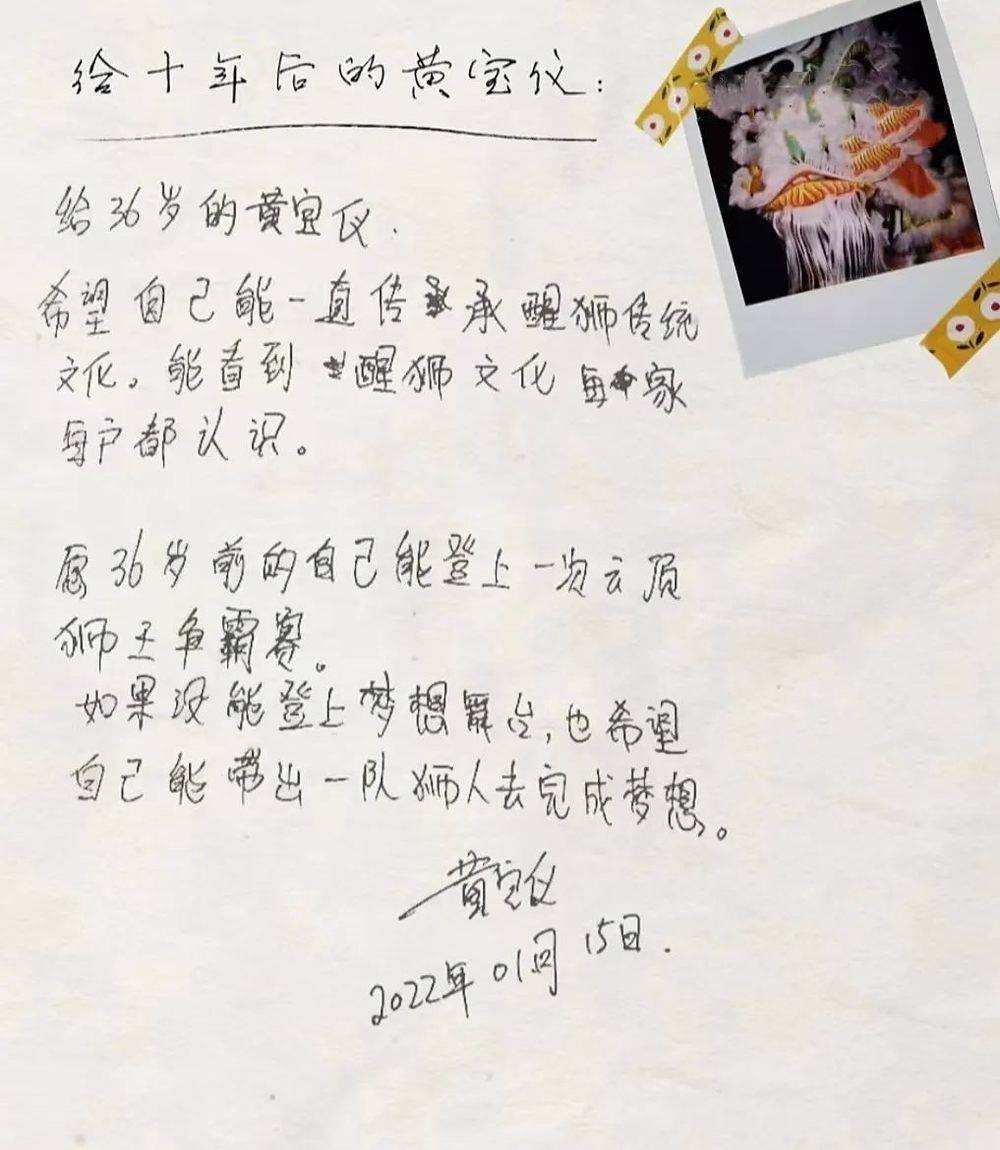

第五期的嘉宾是一个舞狮的女孩,她在顺德,挣很少的钱。那么一个瘦小的女孩,跳上两米的高桩,在锣鼓声中去采青,她站在那儿,不为任何人,就是为自己心中的目标。

最后一个场景是在一个地方做完快闪,她穿着那个舞狮的衣服,彩色的蓬蓬的毛裤子,我们要一起去坐摩天轮,我问,你穿着这个走在街上,会觉得自己跟其他女孩不一样吗?她说,没有什么不一样的,就是我喜欢舞狮。

在摩天轮上,她写下自己十年之后的心愿,希望能把舞狮带到国际最高规格的舞台上。那一刻我特别相信她,我没有觉得她在说冠冕堂皇的话。这种生命力和信念感很打动我。她把照片贴在留言旁边,她贴的是自己舞狮的照片,一个狮头。

我们的节目像是一种文体,记录社会背景下真实的人的生活。不管她是明星还是普通人。有的时候我看素材,觉得我这个人真的挺烦人的。我总是周游在真实生活之上,楼盘的概念里,7楼以上比较好,7楼是浮尘层,等过了7楼,上面就没有浮尘了,我的问题好像都在浮尘层之上,没有高到不可逾越,也没有实际到真正的柴米油盐。

总结起来,我们呈现的情绪,有得到的幸福,也有爱而不得的烦恼,它都是些许的痛苦,但不是大的惨痛。我曾经想过做更狠的节目,做更多的跟人生大事有关系的节目,比如出嫁之前、至亲离世,但它不是每天都在发生的。

离开熟悉的地方,到更广泛的人群中去

2017年冬至,我突发奇想跟我一个同事说,我要拍你,你就跟着我,我送你回家,然后晚上一起吃个饭。”我想看一看这个每天来我办公室工作的员工,她真实的状态是什么样子的,我带了一个新媒体部的小孩,夹了两个GoPro在车上,说拍就拍了。

那天天气特别不好,有雾霾,我们在二环开了很久。开车的时候,但凡身边有人,我就觉得很紧张。更何况还要不断地问问题,问她关于钱,关于收入,关于梦想,关于她自己来北京的初心,和她现在到底有没有达到。她说自己没什么钱,理想是在北京扎下根来,具体点儿就是想买个单反相机,她说在北京挺好的,当然也过得不大容易,她没哭,说话吭吭哧哧的,可能没人这么认真问过她这些问题。

到了她家楼下,楼下的单元门上贴着一张601的电费欠款单,我说你欠电费了,她说对。然后进到房子里,一进去就是个厨房,我从来没有见过这种结构的楼。她的饮水机是大的饮水桶,桶上加一个管,就当作水龙头了。床是上下铺,我才知道有很多人是住在一张床上的室友。窗上贴着一个喜字,一看就是房东曾经的婚房。我问,喜字为什么不拿下来?她说,因为它太高了,我们没有椅子,所以我们摘不下来这个喜字。

那年12月25号我在洲际酒店旁边的一个书店做我新书的发布会,来了100多个女孩,都是我的粉丝,我给她们放了这个短片。放完之后,下面一片哭声。

前两季大家都在探索。有一次我印象很深刻的争论,那天天气特别热,我们的嘉宾是一个女明星,录制完,我在拍摄车后边。导演说,我觉得这一期垮了。我说,为什么?他说,这一期好像没有得到特别真实的话,这个人有一点点假。我说,你怎么能妄图让一个人100%地把自己全袒露给你?你要允许别人在镜头前有伪装的,这是一种本能,为什么非要让别人到你这儿受审呢,这个节目叫《送一百位女孩回家》,不是送一百位女孩受审。我可以接受人暂时的虚假、心口不一,这很正常。

我们拍摄最重要的场景是在车里。车里这个环境很奇怪,它会让人放松下来,我们不对坐,正式的对坐会让问题和答案都变得比较正式,当我们都一起面对前方,答和问都变得相对轻松了。这是一个物理位置的调整造成的心理上的变化。很多时候嘉宾不看我,她看向窗外,那个时候,她会自然而然地产生一些感慨。

第二季拍一个在上海的旦角演员,她住在京剧院的公租房,那天她刚从京剧院出来,我们送她回家,车在上海的小路上开着,我问她,你快乐吗?她就哭了,她说没有人问过我这个问题。她的生活条件不差,但她可能觉得孤独,没有人在意她真正的感受。

疫情之后,我们有一个蛰伏期。可能觉得我太温和,到第四季,导演组说,张老师我们这一季必须得改变了。导演组就用了很多方法,比如说不让我知道嘉宾具体的身份背景。我拍得很痛苦,每一期录完的复盘会,就跟他们大吵,我说,你们这样瞒着我,会让我有信息上的缺失,会让我在节目里显得像个傻子。

前三季的故事类型、讲述方式都有点雷同,你拍一百个北漂女孩的家,虽然各有不同,但大致是一样的,房东的旧家具、简陋、凑合。这个雷同不是人的雷同,是选题造成的。我们的眼光有局限性,我特别想去拍农村的,或者在工厂工作的,在新疆种棉花的女孩。

我们去海南拍了琼中女足,去新疆拍了保护野生动物的女孩。我们拍奇观不是为了猎奇,是为了拉开场景,让我们离开城市,离开我们熟悉的地方,到更广泛的人群当中去。第一季基本上一天能拍完,从第三季开始变成了两天,到第四季、第五季基本上是两天起,各地飞。

家是隐私,是住处,第四季开始,我们对家的探讨也更抽象化,不用非得到嘉宾家里去,这个家是心灵的归属,通过多条线把人物立体地编织起来。

前三季,我会把自己藏起来,因为我觉得我是一个观察者,对话只是一种需要,呈现我并不重要,到第四季我开始慢慢地走出来,我要释放我的个性。

做琼中女足那一期,她们之前被男生踢败了,导演组想用这样的开场进入到故事当中,拍一场雪耻之战。但实际情况是队员们输了,一直输,输到底了,怎么办呢?

我跟摄制组强烈要求,既然她们踢完比赛了,我要带她们去看火箭发射,不管她们成功还是失败,都要带她们去看。节目最后,这十几个队员一起看火箭升空。那个画面特别对,虽然你输了,但是心中潜藏着要赢的梦。

现在回忆起来,不管是我们还是嘉宾,2018年都是阳光灿烂的,好像永远年轻,永远对未来充满希望。那时候大部分行业都在一种生机勃勃的状态中,影视行业更是了不起,有一期我们拍了一个后期剪辑师,每天熬夜工作,但眼里是闪着光的。她养了一条很大的狗。

节目里的女孩子大部分是自己一个人

有时候我会困惑我的站位到底对不对?导演跟我说,我应该跟嘉宾更疏离一些。我对嘉宾的状态会让导演组觉得,因为对方是名人,我才这样,其实不是。我是一个不会自我评价过高的人,很希望能跟对方达成良好的沟通。

我小时候就感受力比较强,也不太有攻击性。我有一个哥哥,他比我大四岁,我不怎么跟他一起玩。很多时候都是我一个人在观察,我观察雨砸在地面上的样子,观察白茫茫的雾,我有一个黄色的跨栏背心,上面有龙,它洗完后,晒得干巴巴的,风这样吹,中午大人在午睡,我就在那画龙,都忘了我有个哥哥了。

有一个暑假,我把所有金庸写的书全看完了,一个暑假又把所有琼瑶写的书看完了。进到书店,老板笑话我说,一个大男生看什么琼瑶啊。我挺不好意思。现在我绝对不会,我爱看什么看什么。

我还喜欢买各种杂志,记忆里有一本《女友》的杂志,说起来是一个女性杂志,其实是一个文学杂志,有很多专栏作家,杂文居多,对我的影响挺大。

我20岁才第一次谈恋爱,一直没有结婚,也没有进入到正常的生活当中,所以我这个人相对来说比较轻松,我用40岁的经验、财富、积蓄养着一个心态20多岁的我。倘若我真的上有老下有小,我的节目和书可能就会变得沉甸甸的。

我亲密关系上处理得不好,一个人的生活看起来是结果,其实是选择。但我觉得没什么,我经常一个人看电影,一个人去吃饭,反而觉得自由。

我们节目里的那些女孩子大部分是自己一个人,我比较容易理解她们,因为生活状态比较相似,一个人会恐惧和焦虑未来,但两个人可能也不会太好。不管她们处于怎样的位置,似乎都有一部分缺失。我也是这样。我经常会停下写作,买酱油、醋、消毒纸巾、消毒喷雾,我永远知道家里什么东西快没了,一旦快没了就立刻下单,因为你不这么做没有人做。我说的是单身人的自觉,我对我的生活要求是不容有失。

所以我觉得再厉害的人物,最后都要回到自己的生活圈子,都要找到那个支撑点。情感、亲密关系、理想、钱,都是很重要的支撑点。在节目里,我也在找这个女孩的支撑点是什么,我希望当她回答我的问题,能把她真实的情绪和状态展示出来。

2003年到北京之后,我一直在光线传媒工作,一直到2018年,四十岁的时候。我决定辞职了。因为我觉得人生到了一个阶段。我的原名是张航,在光线的时候有人叫我张总,现在张航已经离我越来越远了,别人叫我这个名字,我都会愣一下。

辞职以后,我就做了《送一百个女孩回家》,我发现原来有这么多不一样的人,而且任何人在任何时候都会有新的焦灼。这种焦灼、不满足很普遍,因为媒体太发达,能看到太多优秀了,太多的人又太依赖于自己的优秀,所以优秀就卷了起来。

今年1月15日,节目的第五季杀青,每一季最后一个镜头拍完,我都空落落的,总害怕没有下一季了。

我最新的一本小说也刚写完,其实我写的是一些特烂特简单的事,讲我侄女要来我家生活。侄女是一个很厉害的女孩,你以为她需要指导,但她有自己的想法,叔叔反而是一个落魄的、苦心维持体面生活的中年人。我不想把年轻人塑造成需要长辈照顾的形象,我在生活中都没有当爹,文字上也不要当了。

这个侄女身上一定会有节目里这些女孩的影子,我希望她睿智、果断,她的到来是对我世界观和价值观的重新修正,就像把冰块扔到了火上。有一个桥段是她上大学,跟我学一样的专业,后来去宠物店上班,因为她喜欢宠物。我说,你上四年大学就是为了去宠物店上班吗?她说,为什么不能呢?

本文来自微信公众号:GQ报道 (ID:GQREPORT),作者:张洁琼,编辑:李纯