以下是一个香港男孩母亲的思考。

Alex爸这周六去听了一个讲座,回来跟我说,“咱要不考虑考虑让Alex学德语吧。他GPA也就3.8+,体育、音乐和艺术都无所长,也没拿过什么国际大奖。大藤小藤的竞争那么激烈,Alex不是十八般武艺样样齐全的牛娃,咱就别指望他爬什么藤了,现实一点吧……”

每年美本放榜,朋友圈和家长群比高考反应还激烈,没想到Alex爸也在默默关注,居然跑去听德国留学的讲座,想曲线救国。尤其是看到今年MIT ED录的两个中国学生都是女生,作为一枚标准理工科男娃家长,Alex爸把目光转向了注重设计与工程的德国。

昨晚一个闺蜜跟我说:“看今年美本早录的趋势,好像送娃去读美高,升藤校和Top 10几率更高啊。如果送美高,这美高美本加起来,孩子几年的学习和生活成本几百万,毕业后十几年的收入都回不了本,这ROI实在太低了,压力山大啊!“

能不能上名校真的很重要吗?我在之前写的一篇文章《是什么杀死了孩子的人生动力,美国心理学家:是父母剥夺了孩子的“掌控权”!》中分享了美国畅销书《The Self-driven Child》作者、临床神经心理学家William Stixrud的观点:家长不要让孩子们对成功有错误的理解,认为“上好的大学=成功,没有上好的大学=失败”,大学的真相是——他们上哪所大学,对人生的影响真的没有那么大。

超越北清交复,藤校+Top 10美本已经成为中国一线城市中产家庭的新战场。那么,投入那么多时间和金钱送孩子爬藤,对孩子的人生到底有没有影响,值不值得呢?更深层次的问题是,非藤校不可吗?我们送孩子去读大学的目的究竟是什么呢?

超精英大学的“钱途”

首先,中国家长们比较关心的问题:读“藤校“到底有没有“钱”途?

2017年,著名的斯坦福大学经济学家拉吉·切蒂(Raj Chetty)发表了一份研究报告。利用IRS数据分析大学对美国社会流动性的影响,他的团队发现:在美国上超精英大学的学生成年后变得非常富有。 那些从超级精英大学毕业的学生(常春藤盟校加上斯坦福大学,麻省理工学院,杜克大学和芝加哥大学)有1/5的机会在30岁左右前跻身财富前1%,年收入超过630,000美元。上其他精英大学毕业,这个几率是1/11;而读社区大学,这个几率只有1/300。

就读超精英大学还可以缩小毕业后的实际收入和机会差距。贫穷的孩子毕业后可赚76,000美元,有钱的孩子可赚88,000美元甚至更多。进入一所精英大学(与没有上大学相比),使有钱的孩子进入最高年收入4位数的几率增加了4倍;而对穷人来说,这些几率增加了14倍。 看来,“钱途”是肯定有的!

上流阶层的排位游戏

又一个问题来了:你的孩子适合去藤校吗?你了解美国白人精英阶层的游戏规则吗?

近二十年来,美国的精英大学一直试图说服大众,他们坚定地致力于学生群体的多样化和文化的包容性,打破传统上以富裕白人占主导的校园文化,以实现更美国的价值观:不论种族和社会阶层。但《纽约时报》资深记者保罗·塔夫(Paul Tough)在他的新书《最重要的岁月:大学是如何造就或破坏我们的》中分析,这项努力要么没有成功,要么就是失败了!

塔夫引用拉吉·切蒂的研究数据说,“进入美国精英大学的机会因父母的收入而异,这加剧了各代人之间的不平等。如果父母的收入处于最高的1%,那么孩子上常春藤盟校的可能性是美国收入分布中最底层20%的家庭的同龄人的77倍。美国超精英大学(八所常春藤盟校,芝加哥大学,斯坦福大学,麻省理工学院和杜克大学)的学生中,有14.5%来自收入最高1%的家庭,而收入最低的五分之一只有3.8%。”

“这就是快乐故事结束的地方。”他说,“在常春藤联盟,这些宣扬推动人类进步,弥合社会差距的精英大学,有超过2/3的学生来自富裕家庭,不到4%的学生来自贫困家庭。精英大学校园几乎全部是富X代,他们从藤校教育中受益最少,因为他们还没进入校园就已经很富有了。其中罪魁祸首是普林斯顿大学,根据2016年的数据,该校学生中富裕家庭出生的学生占71%,而贫困学生仅为2.2%。”

2008年,在常春藤盟校待了24年之后,耶鲁大学教授威廉·德雷谢维奇决定辞去自己的终身教职,离开这所常春藤名校。之所以这么做,是因为他感觉当前的美国精英教育已经陷入了误区,这套系统下培养出来的学生大都聪明,有天分,斗志昂扬,但同时又充满焦虑、胆小怕事,对未来一片茫然,极度缺乏目标感:他们被包裹在一个巨大的特权泡泡里,所有人都在老实巴交地向着同一个方向前进。他们非常擅于解决手头的问题,却不知道为什么要解决这些问题。

在他撰写的《优秀的绵羊》一书中,德雷谢维奇教授认为:美国大学录取的狂风暴雨一直在进行中,这股狂潮席卷全球接近50年,而并非只有7年(从2008年金融危机开始),因此你要睁大眼睛看清楚这种疯狂的本质。这个游戏的主题并不是社会底层或者中产阶层突破自己更上一层楼,甚至也不是上中产阶层维持自己的社会地位,实质上,这是资本阶层家庭确认自己在这个阶层里具体排位的游戏。 德雷谢维奇教授说:“如今培养一个有能力角逐常春藤盟校的孩子的成本越来越高。一路关卡越多,家长们在孩子身上的投入就越高。私人教师、考前辅导等只是一个方面。富裕家庭几乎从孩子生下来那一刻起,就开始往孩子身上倾注各种资源:音乐课、运动装备、国外旅行(美其名曰“荣誉项目”)等等。当然,还有一项最重要的,私立学校学费或者是顶级公立学校学区的生活成本。”

“SAT和ACT分数是预测一个家庭有多少钱的好指标。当大学在入学考试中强调SAT和ACT成绩时,就更有可能录取真正富裕阶层的子女。” 保罗·塔夫说,“富裕家庭通过各种方式占尽了优势:聘请SAT私教帮助提分,雇用推荐信导师(也就是代笔者),以校友捐助的名义影响录取结果等等。另一方面,大学鼓励,越多的AP课程越有竞争力。如果学生想要在高中最后两年上更多的AP课,那么他最好从初中开始就有所规划。”

德雷谢维奇教授抱有相同的观点,他认为:SAT的本意是摸清学生们的学习能力;但实际上,它摸清的却是学生们的家庭收入。在过去30年间,高收入和低收入家庭孩子的学习成绩差距扩大了40%。自20世纪80年代后期到现在,高收入和低收入家庭孩子们完成大学教育的人数差距扩大了50%。正如保罗・克鲁格曼所言:“穷人家的聪明孩子拿到学位的可能性要低于有钱人家的不聪明的孩子。”

一位曾在一所高级私立高中就读的学生告诉德雷谢维奇教授,有钱人家的孩子,包括那些最笨和最捣蛋的,如今都过得不错,他们“太有钱了,不可能失败”。

有一个众所周知的秘密是,美国的精英大学校长最重要的职责是募集捐款。而大部分藤校的捐款来自于美国(或者说全世界)的上流或中上游阶层,它们的校友主要来自这一阶层,它们的管理者属于这一阶层,它们的学生毕业后也都会进入这一阶层。

德雷谢维奇教授在书中说:”一项研究表明,在美国100所高中,大约占美国高中总量的0.3%的毕业生要占到哈佛、耶鲁、普林斯顿全部学生的22%。在这100所高中当中,只有6所不是私立高中。输送系统不仅依然存在,而且生机勃勃。”

所以,我的一个教育界的朋友做了一个非常形象的比喻,“送孩子去美国精英大学读书,中国家长需要有一个了然于胸的是,你的孩子是去陪‘太子’读书……”

ALDC:藤校隐密的招生规则

上藤校真的是要“拼爹”!

1935年,约翰·肯尼迪向哈佛大学提出申请时,申请表的第一页询问了他的父亲从哪里大学毕业。“哈佛1912,”他写道。尽管肯尼迪的学习成绩不是特别出色,但他被哈佛录取了。1964年,尽管成绩不佳,乔治·W·布什跟随父亲和祖父的脚步去了耶鲁大学。

哈佛大学新生录取率之低,全球闻名。2023年级的哈佛新生录取率仅为4.5%。但是,如果你是哈佛大学校友子女或是一名运动员——那么在这所名校里找到一席之地要容易得多。

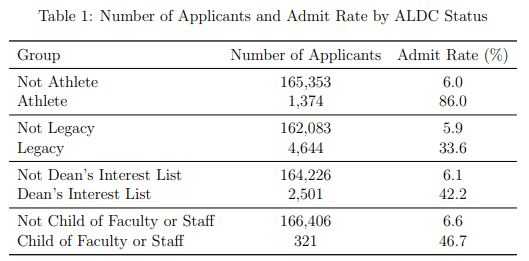

去年十月轰动一时的亚裔学生对哈佛大学提出的申请入学平权行动中,哈佛大学的招生人员在波士顿联邦法庭接受审判,哈佛大学被指控歧视亚裔申请人。 非营利性的民间研究机构“国家经济研究局”的研究发现,哈佛录取的白人学生,43%是特别招募的运动健将(athletes),校友子女(legacies),父母或亲戚曾捐款给哈佛(dean’s interest list)和教职员子女(children of faculty and staff),统称为“ ALDC”。非裔美国学生、亚裔美国学生或西班牙裔美国学生这种比率都不到16%。

图片来源网络

研究报告发现,获得录取的ALDC类别白人学生,约有75%如非有这些特别优待,根本上不了哈佛。其中申请哈佛的校友子女有将近70%是白人,相形之下,非ALDC类别的所有申请人中,白人只占40%。

研究报告说,如取消优先录取运动员和校友子女,哈佛录取的学生种族组成会大为改变,白人比率会降低,所有其他族群比率则提高或不变。

原告律师亚当·莫塔拉在法庭上问哈佛大学的院长拉克什·库拉纳:“富人有什么特别之处,以至于哈佛大学的富人比例要高出六倍?”

在法庭上,哈佛大学的证人表示,保留校友子女(legacies)的录取优先权非常重要,因为它鼓励校友向母校投入时间、专业知识和资金。

不止哈佛,许多美国精英大学承认“Legacy”——校友子女,其录取率远高于其他申请人。他们被广泛视为校友捐款的可靠来源。

美国各地的大学也有类似的做法。教育软件公司Naviance最近收集了64所大学的校友子女申请人数据。他们估计,传统校友子女的录取率平均比所有申请人的官方录取率高31%。

普林斯顿大学报告说,校友子女申请人的录取率约为整体申请人数的四倍。圣母大学和乔治敦大学宣布,他们的校友子女传统录取率大约是总体录取率的两倍。其他大学,例如麻省理工学院和芝加哥大学,却说校友子女地位并不能给申请人带来有意义的帮助。

个人履历的竞赛:既要“全”又要“偏”

藤校到底喜欢什么样的学生?GPA全A,SAT满分,钢琴十级够不够?

德雷谢维奇教授在《优秀的绵羊》一书中,分享了他在2008年作为耶鲁大学教员轮值一天参加招生办录取工作的经历,从中可以看看自己的孩子有没有竞争力:

学生的课外活动列表在招生办里被称为“个人炫富”名单。如果你的课外活动只有五六项的话,招生官从一开始就会注意到,这样的申请简直就是出师不利。

《纽约时报》专栏作家罗斯・多纳特在他的书《特权》中谈及,一位学生有12项课外活动,多纳特称其为“典型的全能冠军型哈佛履历”。而德雷谢维奇指导的一位耶鲁学生就考了11门AP课程。

建立这么一套评判标准并非招生办的责任,他们无非是执行来自高层的指令而已。招生官不仅仅要在漫长的冬季整理上万份申请材料,他们各自还需要非常熟悉自己负责的地区。

一位大概30岁出头的年轻招生官,对该地区的特点有着惊人的熟悉程度。通过无数次的现场招生咨询,对每所高中了如指掌,并与辖区高中里的升学指导员、当地的校友以及第三方协助资源建立了紧密的关系。

所有的申请者,根据他们档案里的各种指标(如SAT考试成绩、GPA、成绩排名、教师推荐信、有专长的运动员、校友子女、多元性等),每位学生会得到一个综合性评分,从1分到4分。1分代表最具有竞争力的人群,他们将会没有任何悬念被录取。

德雷谢维奇教授想看一个1分水准的申请,招生办给他展示了一位英特尔科学奖得主的申请。除了1分的人群之外,3分和4分占了剩余申请者的3/4,而这群人被录取的希望渺茫,除非是国家级运动员或者是最高级别的捐赠家庭。后者几乎在任何情况下都是会被录取的。

招生官花时间最多的是2分的人群。在6个小时的招生委员会讨论过程中,他们排除掉100-125个申请,平均速度是每三四分钟一个学生。该区域总共有40个名额,招生官的任务是从2分的人群里选出最合适的10-15名学生。

年轻的招生官为每一个申请做陈述:

招生办的讨论过程就是先听陈述,然后发问,再参考一两封推荐信,最后投票决定。德雷谢维奇这组委员会一共5人,3位是招生办的,还有一位代表大学院长办公室,最后一位是德雷谢维奇。

面对这么多卓越的申请者,招生官寻找的是有特殊品质的学生。个人品质(Personal Quality),英文缩写“PQ”,要通过咀嚼推荐信或者学生的自荐信去体会。虽然高分和漂亮的履历是必需的,但是如果学生只有这两点,往往会被拒绝。而拒绝的原因大概会有“缺乏让人眼前一亮的闪光点”,“不是一位团队建设者”或者“与大众雷同”。

其中有一位学生疯狂地参与课外活动,并提交了8封推荐信,最后众人判他“猛过头了”。德雷谢维奇在接受招生办培训时了解到,成功的申请者大概有两类:要么是“全能冠军”,要么是“偏才”。如果是后者,那么他得足够“偏”,比如说学生的音乐打动了整个耶鲁大学的音乐系或者是获得某项全国大奖的理科生。

实际上,大部分学生还是要争取做“全能型”的申请者。现在的大学提倡招募各路“神仙”:年轻的记者、极具潜力的天文学家、未来的大使或者是语言天才。

成功被录取的学生履历上的10项课外活动并非代表了10种不同性质的活动。其中3、4、5项体现了对某一个领域的专注:数学、艺术或者学生会组织。你必须能够拿得出一两样绝活,同时你必须在其他方面也有卓越表现。

总的来说,你既要“全能”又要“偏才”。你可能早就对自己对科学和数学不感兴趣心知肚明,但是你还是要修微积分,为的就是提高你的课程难度,并且你还要尽力取得优异的成绩,这样才能保证你的高中平均成绩和在学校的排名。你可能是一位对诗歌或者计算机编程有执着热爱的“异类”,但是你还是需要会吹一种乐器、参加体育活动并且最好是创建一个俱乐部,还要马不停蹄地去赶场。

总而言之,你必须要顾及方方面面,取得全A的成绩,争取领导职位,积累更多的课外活动,这样你就可以将自己打造成一位“超人”。

在德雷谢维奇教授看来,这种变味的大学录取机制以及它的制订者已经让人难以看清楚它们原来的样子。这种名校残酷的录取标准和追逐名校的疯狂,已经不是由外在的力量所能驱使的了,比如经济全球化或者US News的排名所能驱使;其背后最大的驱动力就是为了疯狂竞赛而竞赛。

个人履历的竞赛,就如同两国之间的核武器竞赛。没有一个国家需要20000颗核弹,除非另外一个国家拥有19000颗核弹。没有人需要11项课外活动,除非另外一位学生参加了10项课外活动,那么其真正目的是什么呢?唯一的答案就是超越他人。我们的孩子的发展就如同长颈鹿的头颈变得越来越长,变得越来越畸形。这代人在20年后会成为怎样的人,这是可想而知的。

这种游戏规则已经不仅局限于最顶尖的大学(哈佛、耶鲁、普林斯顿和斯坦福)或者8所常春藤盟校。借用安德鲁・海克和克劳迪娅・德雷福斯在《高等教育》上所用的词汇,“12所黄金院校”包含了8所常春藤盟校,再加上斯坦福、杜克、威廉姆斯和艾姆赫斯特。最极端的竞争、最靓丽的履历、最惨不忍睹的录取率,将永远在这几所大学里上演。

读藤校的目的是什么?

德雷谢维奇教授提出一个问题: “投资与回报”直截了当地概括了人们对大学教育的认知和态度。大家总是习惯于计算投入与产出之间的量化关系,却往往忽略了大学给予的回报应该是什么。大学的回报是否仅仅只是金钱呢?言外之意,受高等教育的唯一目的就是就业(即产出和回报)吗?

一些美国的教育评论家认为,藤校对教育的重要性视而不见。这些精英大学已经迷失了自己灵魂,不再专注于真理,学习和生活中的更崇高的事物,而是变成了压力锅(Pressure Cookers),旨在培养理想的专业人才(Ideal Professional)。不是授之以渔,而是对学生进行知识灌输,然后让他们手握文凭,批量进入硅谷或华尔街去赚百万美元。

全国排名前八的大学并没有创造帮助学生“学会学习”的环境,而是建立了从私立中学到常春藤盟校的渠道(主要是来自中上层阶级和非常富裕家庭的孩子),然后直达实力雄厚高薪的职位。

哈佛学院前任院长哈里·路易斯写道:“大学已经忘记,它们对大学生的成长所承担的更大的教育责任是帮助他们寻找自我,帮助他们找到自己的使命。事实上,大学已经不能够证明自己的教育到底提供了什么本质。”路易斯院长更加直言不讳地承认:“哈佛大学不再懂得什么是优质的教育。”整体的课程设计无非就是由一系列互不关联的单个科目拼凑而成的,辅修课程也不过是由各个专业以避免冲突或者“停火协议”为原则最后达成的“共识”。

几年前,《纽约时报》报道了藤校学生进入金融或咨询行业的惊人速度。例如,在金融危机爆发前一年,普林斯顿大学毕业生中有惊人的73%进入了这两个领域,这是极不正常的。从那以后,这些比率略有下降,但仍然很高。哈佛毕业生中有15%进入咨询行业。

难道这么多毕业生都拥有同样的梦想吗?不是的,对于藤校毕业生而言,无论他们的专业是什么,进入投行和咨询公司都是有意义的。对于大部分人来说,他们已经花费了很多时间来追求声望和财富,而风险却很小。比如,麦肯锡公司和摩根斯坦利等公司的薪水非常有吸引力。

其实,孩子和家长都很迷茫。我有一个朋友的孩子从英国的精英大学帝国理工大学数学系毕业后去了香港的摩根斯坦利,而他的梦想是做一个潜水教练。我问他是否喜欢现在的工作?他回答:“不知道,也没有别的选择。”

“大学的使命就是把青少年转变为成人。” 德雷谢维奇说,“大学的4年,也就是青少年向成年转变最黄金的4年,倘若仅仅是为了职业做准备,而忽视了其他方面的培养,那简直是荒谬至极。如果你在大学毕业之际与你入学初期并无区别,你的信念、价值观、愿望以及人生目标依旧如故,那么你全盘皆输,必须重新开始。”

德雷谢维奇引用哈佛大学资深本科招生办主任威廉・R.费茨蒙斯的话说:“就算是那些曾经赢得无数奖项的最成功的学生,他们也会在某个时刻停住脚步,思考这一切是否都值得。在他们三四十岁的时候,他们是社会公认的有成就的医生、律师、学者、商人,但他们往往让人感到,他们不过是一群在终生竞争的集中营里茫然的生还者。其中有些人说,他们最终从事的职业是出于他人的希望,或者他们随波逐流并不假思索地加入了目前从事的职业。经常有人会说,他们没有去体会自己的青春,他们从没有生活在当下,他们总是在追逐一些未经深思熟虑的目标。他们总会思索,曾经的努力是否都值得?”

哈佛大学前校长詹姆斯・B.柯南特说:“教育是当你忘记了所学的一切之后所存活下来的那一部分。”我们在大学所学到的大部分知识必然会慢慢淡忘,而剩余的部分其实就是你自己,这也许才应是我们送孩子去大学学习的真正目的——自我追寻与自我成长,而不是为了一个所谓的藤校光环。大学终究只是孩子人生中的一个旅站而已,有多少人穷其一生都没有找到“自我”存在的意义……