3月,28岁的牛津女博士朱朱发布了一条vlog,宣布自己“以牛津年级第一的成绩从数学建模系硕士毕业”,不料却引来一片“造假”“摆拍”“网红”等质疑。

好好的博士,成为网友口中的生意人。攻讦不断加码,学历高是因为有后台、展示奢侈品是拜金,有人指着她的睡衣照:“微商卖内衣的吧。”甚至诋侮其“搔首弄姿”“败坏校风”,还有人阴阳怪气地问道:“这又是什么媛?”

朱朱不得不当场解题来回应网友,自证学历与实力,学术界也发声支援。从小天赋异禀、16岁入读牛津、毕业后进入全球顶尖投行且年薪百万等事实也被证实。

然而,即便身份已证,虎扑上有网友轻飘飘地说:“查了下,这女的真是牛津的。看了她,觉得牛津也没有那么难,我也可以试一试。”

3月,28岁的牛津女博士朱朱发布了一条vlog,宣布自己“以牛津年级第一的成绩从数学建模系硕士毕业”,不料却引来一片“造假”“摆拍”“网红”等质疑

紧接着的4月份,一支《中科院女博士们在研究所走廊上跳Helicopter》的视频,在获得得200万观看的同时,也引来争议质疑。最主要的仍然是对视频中女性的博士身份之质疑,就是有人不愿意承认,舞蹈是吸引眼球的,舞者的高学历是不可信的。

一个牛津博士不得不设法证明自己是牛津博士,闲时自娱的中科院博士不得不解释为何“博士有空跳舞”。

自证泥沼背后,是人们对“高学历女性”的刻板印象和潜意识要求——打扮精致、乐于分享、外向开朗的年轻女孩,不“该”是博士。

小红书上有一群“不敢漂亮”的女孩:她们发出漂亮的照片,穿着靓丽,笔记配文却是“不敢发朋友圈”“不敢穿出去”。原因包括但不限于“不想太惹眼”“怕被别人盯着看”“怕被嫉妒或评议”“怕被视为‘做作’‘装’”等等。

小红书上有一群“不敢漂亮”的女孩

在如今被反复谈议的“容貌焦虑”外,有存在一种名为“容貌羞耻”的奇怪心态——喜欢又不敢喜欢,想要美又不敢美。

一方面,类似“面对真实自我”“与素颜和解”等呼吁沸沸扬扬,另一方面,女孩们不敢流露“专门打扮过”的痕迹,生怕“惹眼”。

本质上,这依然属于“焦虑”的一种,但其折射出来的社会文化,却又不仅仅是个体之于环境的心理适应问题。

博士的“属性”

皇后乐队布莱恩·梅(Brian May),一个顶着牛顿式蓬松灰白卷发的吉他手,另一重身份是英国帝国理工学院的天体物理学博士。

他一面在酒吧摇滚疯玩,一面在实验室里研究行星间尘埃的反射光与太阳系平面内尘埃的速度。

皇后乐队布莱恩·梅(Brian May),一个顶着牛顿式蓬松灰白卷发的吉他手,另一重身份是英国帝国理工学院的天体物理学博士

“Queen”忽然出名后,梅中断了学术道路,放弃了即将到手的博士学位,直到33年后,在音乐之梦上迈入一个阶段后,才重返学院修完了科研事业,用科学狠狠“rock”了世界。

当我在与于美国攻读物理博士学位的朋友佳雯聊及“牛津女博士”时,她提到布莱恩·梅的名字,“为什么博士必须要严肃、传统,不能有另一副面貌?”

当然,不可否认,梅是在两条路上都拥有了一定成就后,其尊严才被名声加持,得到世人认可。

《生活大爆炸》里饰演艾米的演员马伊姆·拜力克,曾获得四次艾美奖喜剧类最佳女配角提名,但很少有人知道她在现实中是一位神经科学博士。

马伊姆·拜力克

大众印象里娱乐化的身份,与深居象牙塔的学者,应该是截然相反的两条路,而在大多数情况下,人们会默认一名博士的大部分甚至全部精力都会投注到科研任务上,分心去做别的,轻则不务正业,重则别有所图。

“博士并不是只有一种”,在佳雯看来,对博士生“都该怎样”的期待,是对一整个群体的误解和偏见。

“不仅文理科博士不同,各自专业的不同工作种类也大不相同,有的工作就是不用接触化学试剂,有的专业也的确不用爬高高的梯子,可以穿裙子。”

佳雯承认,平心而论,她自己也会多看一眼漂亮的博士同学,但下意识的想法是羡慕“竟有人这么才貌双全”,是希望自己也能像她一样有能力兼顾学业和打扮自己。

“外表很精致的女博士,会让很多人悄悄困惑”,佳雯觉得自己就是“悄悄困惑”的那一类:“比如我们系干的活都比较糙,但隔壁实验室有个女生平时会穿小裙子和高跟鞋,我们就会困惑:‘不累吗’?”

牛津女博士朱朱因为精致的生活照而备受质疑

但佳雯自己也有很不“博士”的那一面,比如会在没实验要做的时候逃出去看livehouse,“谁能想到一堆摇头晃脑的疯女人里面混着一个物理学博士”。

她自己想想也觉得滑稽,但这种滑稽完全是善意的、不自卑的。

有些偏见和误解是纯粹发于思维偷懒惯性的,但另一些则有着实际的、确切的现实考量。

比如,佳雯认识一位麻省理工学院的女博士,在抖音上发小视频录制自己读博的过程,偶尔会出现实验室里的器具,佳雯会惊讶:“实验室里的操作和器材一般不会随便暴露出去的”,但这种小细节,至多只会让同行质疑其“不专业”,而绝不会上升到人身揣测甚至是攻击的程度。

佳雯的一位男同学,复述其母亲的原话:“有长相不错的女博士,你想都不要想。”

但佳雯转念想,“如果有一个非常帅气、精致的科研大牛,可能我们也会第一时间不相信:怎么会有那么完美的人?”

质疑、好奇和羡慕都是正常的,不正常的是,“美丽”“年轻”等元素,何时成为了否定事业、学业成就上的充分非必要条件?

漂亮让她们羞耻

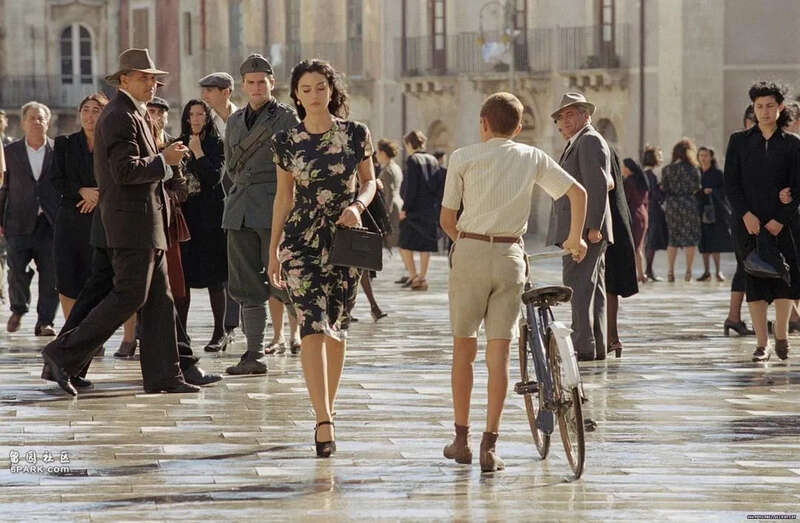

上世纪二战时期的意大利,西西里岛上最美丽的女人玛莲娜在丈夫战死沙场后成为众矢之的:每个男人都渴望拥有他,背地里却无一不耻笑她的风骚;每个女人都嫉妒她,憎恨她吸引了她们丈夫的视线。一夜之间,美貌成为了玛莲娜的原罪。

《西西里的美丽传说》剧照

《西西里的美丽传说》至今仍是电影史上的一记浓墨,而其中的“美丽原罪论”放在百年后的当今社会,却仍有迹可循。

玛莲娜的美貌被视为张扬、妖艳和别有所图,即便这并非她的本意,在电影的语境里,她成为美丽的化身,人们对玛莲娜的诸种攻讦和揣测,反映了对“美丽”本身的态度。

在百年后的文明社会,主流媒体可以铿锵地呼吁,每个人都可以拥有“穿衣自由”,但类似牛津女博士、中科大女团舞等事件背后,我们看到某些性别刻板印象和心理羞耻仍然根固。

“中科大女团舞”视频下的部分网友留言

可毋庸置疑的是,穿着、打扮方面,对女性来说选择面更广,花样更多,也更容易被“性化”。

“不同职业、行业被‘性’化的门槛应该是不一样的。”佳雯根据自己的观察和社交总结出,“比如白领可能觉得裙子短一点就不合适,老师的话可能穿露肤的衣服都会被认为不妥”。

今年25岁的圆子第一次察觉到的“穿着羞耻”是在家乡湘南小县城,她与朋友外出吃火锅,因为天气太热,就把开衫脱掉,只穿一件吊带裙。坐旁边桌那对情侣的男生就常常瞟她,圆子只好和室友换了位子坐到里面。

走在街上,更是“像异类一样走一路被看一路”。更让圆子无语的是,她穿着同一件吊带裙去见女性好友,竟然也被对方直言道:“怎么穿得这么骚。”

《一条 | 伊藤诗织:她以一己之力撬动司法》

再次回到一线城市工作,虽然周围的环境理论上应该更包容开放,但圆子不再敢穿吊带裙出门了。

她仍然喜欢给自己买各式漂亮的衣服,但凡是鲜艳一点、吸睛一点,不那么日常的,她几乎都锁在柜子里从没穿过。

心血来潮时会自己在家穿上,仅限于镜子里的自己观看,临出门时还是会被“算了,不太合适”的念头绊住,好看的衣服成了一种束缚。

漂亮会给一部分女性带来自信,但相对应地,“让自己更漂亮”这件事,反而会阻碍另一部分女性建立自信。

与圆子类似的露怯发生在不同年龄段的女性身上,今年20岁的成梦念大学二年级,离开高中两年,她还是只坚持穿最简单的T恤牛仔裤,梳马尾辫,素面朝天地走在校园里,最直观的心理障碍是:“觉得自己不够好”。

“如果今天精心打扮,但刚好被老师提问回答不上来,就担心别人的目光里包含‘看她这个样子就知道心思没花在学习上’。”

即便是在宿舍偷偷学化妆,也只敢在室友们都睡着后,拉上床帘,在隐秘狭隘的空间里开着微弱的灯光研究。相比起“以好看的容貌示人”,被人窥见“让自己变得好看”的过程更令她感到难堪羞耻。

《听见她说》剧照

不想当“笨蛋美人”——成梦在社交平台上找到不少拥有类似想法的女孩,“觉得只有足够优秀才有资格打扮自己”“如果穿了好看的衣服,正好考试考得不好,就会非常羞耻”等念头困扰着她们,且大多是从小到大的持续困扰。

成梦反思了一下,这种心态与小时候的确离不开干系。“从小大人就教我们要把心思花在学习上,我稍微照镜子照久了点就会被说‘哎呦,长大了懂得打扮(臭美)了’。”

她想,如果自己有一天做了母亲,一定要从小鼓励孩子:爱美是人的天性,每个人都有资格去发现自己的美。

失信的环境

1935年,奥地利精神分析师Paul Schilder将身体形象(body image)引入社会学分析,并提出:若人们对自身的身体形象产生负面评价,并认为不符合社会期待时,就会产生“社会形体焦虑”。

《瘦身男女》剧照

某种意义上,高于或低于社会常规,都会直接带来人们在社会关系中的身体形象与自我认同水平。不过,相比起广义的“焦虑”,“不敢漂亮”的羞耻,更多为当代网络环境背了锅。

自媒体时代,“炒作”“博眼球”“流量”三个词顺手拈来,屡试不爽。通过几张照片、几次直播、几番炒作,获取与实力不相匹配的资源与财富,越来越多诸类情况拉高了公众对vlog、短视频等媒介形式的警惕心,也颠覆了人们对阶层跃升的原有想象。

尤其是当这一系列操作的主体为女性,某种“性化”的想象再一次出现了:那些光鲜亮丽的展示,会被理解为女性释放的一种虚伪的求偶信号。

实际上,自“拼夕夕名媛”曝光并引来群嘲后,对“精致女性”的污名就开始找到了某种合理化的载体,且逐渐蔓延得无处不在。

“拼夕夕名媛”被曝光

人们从中找到某种近似法国作家莫泊桑讽刺小说《项链》里的虚伪拜金主义:小公务员的妻子马蒂尔德借了一条钻石项链来出风头,不慎弄丢后,为了偿还项链,葬送十年青春劳苦工作,最终发现朋友借给自己的其实也是一条假项链。

去年盛行一时的“媛”污名化乱象,再次将“精致外表的年轻女性”推向了风口浪尖。从“佛媛”到“病媛”,影像具有的欺骗可能性被主观无限放大,甚至形成了一种“非此即彼”的懒性思维:“有钱、有闲、有颜、有青春”等特征,自然而然落入马蒂尔德式的“资产阶级的虚伪性”和“拜金主义”。

不过,马蒂尔德虽然被塑造成一个可怜的、充满讽刺性的丑角,但也有人对她予以理解:一个女人,不管是妇人还是少女,想要变得更好看、更精致,有错吗?

一个学业有成的年轻女孩,喜欢拍照、旅游和展示自己,喜欢让自己更“美”,有错吗?

或者索性问,一个追求知识与事业的“人”,同时也追求美与金钱,何错之有?

一个女人,不管是妇人还是少女,想要变得更好看、更精致,有错吗?

你或许认为如今讨论这些问题根本没必要,但只需要想想,当你希望看见、或希望成为一个具有“高学历”“高收入”“上层社会”等标签的女性时,你是否能接受一个穿吊带裙、涂浓妆,热衷拍照旅游的女性形象,这一议题有没有存在必要,就不言自明了。

或许你会不由自主地扔掉衣柜里的吊带裙、浓妆品和高跟鞋,会避免让自己的“内涵”被张扬的“外表”稀释,即便,你说不上来这种毫无关联的稀释,何理之有。就如国产剧里的独立职场女性角色,从来是清一色的利落西装、干练短发,一种被创造出来的符号等式,与大众媒介紧密结合数年已有。

说到底,正如导演张艾嘉曾经表达过的疑问,为何我们不能尊重女性真正的美?

只要不冒犯他人,人人都可以选择想要呈现给世界的样貌,尊重这份选择,就是尊重知识和教育,尊重个体的真正的尊严。