本文来自微信公众号:晚点LatePost (ID:postlate),作者:姚胤米、刘璐天,原文标题:《疫情为何令人疲惫,以及我们该怎样应对它》,头图来自:视觉中国

有疫情的日子进入第三年,人类越来越确信,新冠病毒重新书写的不仅是医学界的历史,它也把作为人类的社会生活扭到另一个方向。

在人类有史以来的文明图卷中,从没有这样一个 “东西”,不由他们主动引发、不受他们日益精进的科学技术水平控制、肆无忌惮地在全球所有国家施展威风。

在人类有史以来的文明图卷中,也从没有哪次全球范围内的公共危机,离每一个人都如此之近,同时拷问人们看似强大的身体和他们的心灵。

仅凭病毒一己之力难以施加这般影响。曾经令人惊叹又引发批评的、把人和人无限拉近的社交媒体无意间帮助了它。

最直观的文字、图片、视频,以最短的时间、最有效率地出现在人们眼前。一幅民间疫情苦难史徐徐展开,他们从不曾体验过,遥远的哭声可以离自己这么近。

被社交媒体广泛应用的算法推荐,使人接收和消化信息的愿望被满足得越来越充分、膨胀,直至破裂。在关怀他人处境时,人们也坠入情绪的深渊,陷入 “替代性创伤”。却已然忘记了,在互联网没那么发达的时代,人往往不会对一个公共事件投以如此密集、丰富的关注和关怀。

病毒以及它对生活带来的实际影响本身,也为人们的坏情绪添了一把火。恐慌、烦躁、疲惫,成为两年多以来,人类共同的群体心理特征,磨损人们的心灵。即便在病毒稍微收敛锋芒的时候,抑郁、焦虑的人也更多了。

此前,我们采访了 8 位心理学专家,探讨新冠疫情到底对人们的群体心理状态带来了怎样的影响,以及我们如何去缓解关注疫情而带来的心理疲惫。

他们当中,有临床心理医生、职业心理咨询师、心理志愿者、社会工作者、艺术家和学界最具权威度的专家教授。他们有着丰富的一线经验,其中多位经历过 2008 年的汶川地震,一个中国大灾难中危机心理干预意识几乎为零的年代。在之后的多年,这群平时并不总是活跃在大众视野范围内的心理工作者,出现在每一次重大灾害事故的现场,抚平亲历者、幸存者和家属们伤痕累累的心。

其中一位学者常年在沪生活,她曾经在疫情期间帮助过很多心陷绝望的人,但无法帮助她在近些天来免于焦虑和恐慌。随着时间拉长,家人的境遇变糟,她自己的状态也明显越来越差。

他们的勇敢与坚韧令人感动。更珍贵的是——考虑到他们的职业身份——作为大量见识过人性复杂、灰暗和丑陋的人,他们仍然对人报以希望:人的心理是有韧性的,我们一定能找到让自己舒适些的办法。

病毒没有思想,也没有人格,只为了自己的生存天性快速复制。它不是专门与人类作对的敌人,也不带有为人类带来一场时代创伤的任务。只不过,借助疫情,更多人有机会看到人类文明和个体的脆弱性,有了反思的机会。

新冠疫情是人类历史影响最大的一次危机,但我们会找到新的和世界相处的方式

徐凯文:临床心理学博士,精神科医师,中国生命关怀协会社会心理服务工作委员会主任委员,民营心理咨询机构 “大儒心理” 创始人。

《晚点》:您参与过非常多的公共灾难心理救助工作,本轮疫情对人心理的影响和武汉有何不同?

徐凯文:最大的不同是,现在我们对疫情常态化已经渐渐地接受了。

2020 年春季我在北大开了一门课叫《灾难心理学》。因为经历了 2003 年的非典,我当时预期大概半年新冠疫情就会过去。所以那门课程主要定位于修复武汉居民的心理创伤。

显然,所有人都没有料到疫情会持续那么长时间。特别是最近的情况,可以说某种程度上影响面甚至比武汉更严重。还很难说什么时候能完全恢复到疫情前,也或许疫情前那个世界已经一去不复返了。

《晚点》:跟其他灾难相比,疫情带来的心理问题有哪些特殊性?

徐凯文:疫情是人类历史上非常特殊的一场灾难。

其他几乎所有的灾难都是一次发生,就结束了,而且,顶多影响一个局部地区的人。这次则是一种集体创伤。它让每个人的正常生活都受到非常大的影响,现在还很难完全评估它,因为它还没有平息。

我们没有针对新冠疫情影响的应对经验,也没有系统地做这方面的准备和研究。2020 年以后,人们的心理健康状况急剧恶化。

疫情在不知不觉对人类造成负面影响。世界卫生组织报告,疫情导致 2020 年抑郁症患病率增加了约 0.53 亿,增加幅度约 27.6%。焦虑症患病率增加了约 0.76 亿,增加幅度约 25.6% 。肯定不是说人们发生抑郁、焦虑都是因为感染,即便没有被感染的人,因为集体创伤也会抑郁。我比较多做青少年的工作。疫情之后,青少年自杀率是往年的两三倍之多。

所以从灾难的角度来说,新冠疫情肯定是历史上人类受到影响最大的一次。

《晚点》:这种集体创伤,有被治愈的机会吗?

徐凯文:人类其实没有那么脆弱,我们会找到新的和世界相处的方式。

我一直觉得这场疫情是大自然对人类的警告。人类的生活方式有很多问题,比如说我们现在这么容易被焦虑所驱使、功利地追求一些东西、被自己的欲望所控制。疫情也告诉我们,世界本身就是不确定的,并不是人类一努力,问题就可以解决。

我还有一个观点,我觉得人类一个很大的恶就是 “自恋”。我们往往会很自以为是,觉得科技发达了,好像就人定胜天了。

《晚点》:还有哪些疫情带来的心理问题没有得到足够重视?

徐凯文:疫情带来的是一个长期的压力,而且总是猝不及防地就非常严重,大量基层工作人员的身心健康状况受到极大的冲击和影响。

基层工作人员任务很重,这样疲惫的状态,一个月两个月还可以,时间越长肯定越容易出各种问题。比如长期疲劳引发倦怠或情绪崩溃,也有可能猝死,飞行员、空勤人员的心理健康也需要重视。

最近网上看到有一些居民不配合防疫工作,很大可能也是情绪崩溃的表现。工作人员的情绪也是耗竭状态,很难有足够的耐心去更好地处理。

我们必须要去面对这些问题:我们有没有做好长期抗疫的准备?能不能保证一线的基层执行者能够得到很好的照料?能不能保证每次突发疫情时,他们都是一个特别好的应对状态?

不是说下一个行政命令,大家坚持就能做到的。谁都想坚持,但人毕竟不是机器,不可能永远高水平地工作。抗疫有不同的工作岗位,承担的压力不一样,一直在一线工作更容易耗竭,能不能考虑让基层人员换岗和休息。

这些问题在我看来是非常严肃的科学问题。

《晚点》:您也为学生上网课,就您观察网课这种形式,对于学生有什么影响?

徐凯文:网络是人类伟大的发明,使世界发生了非常大的变化,也使人们更容易交往。但是人的本性是需要在现实中跟别人在一起。如果一直只能通过网络来交往的话,生活质量、生活状态、心理健康一定会出大问题的。网课除了对教学质量的影响以外,最大的影响是在于使人与人之间的现实接触受到破坏。

我举一个小例子。我的博士论文是研究反社会人格障碍的,监狱要惩罚一个犯人,会把他关单人牢房,不会有任何人跟他讲话,包括警察,其他没有任何折磨,只是单纯地没有人跟他讲话,人一两个礼拜就会崩溃掉。这是一个极端例子,但疫情之后我们的确发现,学生来访者当中,社交焦虑、社交恐惧变得越来越多了。

疫情对心理健康的影响,儿童是社会里最脆弱的一环

吴正言,苏州市心理健康协会秘书长、苏州市广济医院心理健康中心主任、心理学教授

《晚点》:您这两年主攻青少年心理健康,请问隔离期间青少年会出现哪些问题?

吴正言:最明显的还是没办法认真集中地听网课。

电子产品并不仅仅是一个教学工具,上网课时,学生能非常触手可及地接收各种影响注意力、也更具有诱惑力的内容。而由于现在的大数据技术,浏览或感兴趣的内容都会被记录,推送会更多,孩子被动地被信息狂轰滥炸,打开了一个新的世界的大门,非常容易乐此不疲,沉醉其中。

《晚点》:总结得好准确,“被动地被信息狂轰滥炸”。

吴正言:是。但我要说这是符合孩子天性的。人类自我情绪约束主要靠大脑前额叶皮质,通常 20 岁左右才能发育成熟,未成年人这部分功能天然不足。以前通过学校规定,老师监督,能让孩子的状态相对可控。现在在家里,约束力度有限,手机平板的诱惑力又如此之大,就像让孙悟空去看守蟠桃园,监守自盗屡屡发生完全是在意料之中的。

而家长本就积攒了比较大的压力,回家又看到孩子这样一个情况,更加气不打一处来,很容易不知所措、反应过度,导致误解矛盾,激化了孩子的问题,也造成了家庭的问题。所以家长要有一个心理预期:绝大多数孩子上网课,恐怕都很难获得比较良好的效果。

《晚点》:更多接触互联网产品,会对青少年带来哪些影响?

吴正言:不得不说现在很多游戏充分迎合了人的心理需求,给人成就感、价值感。到了这个年龄,青少年特别希望自己能在人群中获得一席之地,得到他人的交流陪伴等等。

学校里竞争还是很激烈的,大多数孩子不可能排名前列,老师同学也不太认可。但在游戏里面,他可以三杀四杀五杀、超神、MVP,能够拉帮结派,成就感、价值感被充分满足。有青少年在咨询中告诉我,有的游戏进去以后可以获得夜间陪聊,他也愿意给小姐姐买杯虚拟可乐、珍珠项链。这里面,他对性的好奇或者性的冲动欲望也得到一定程度的满足。

《晚点》:这两年在临床上,青少年的心理问题是否格外突出?

吴正言:儿童身心发育还不成熟,作为社会里脆弱的一环,受到的疫情影响波及会更强烈而深远。以前,青少年拒绝上学的发生率也是蛮高的。疫情反而有所缓解,但缓解的原因是网课使他们去学校的压力有所降低。

2020 年的疫情让不少孩子突然产生这样一个意识:原来上学不是天经地义的。这就等于打开了一个潘多拉之盒。等到疫情好转,回去上学了,问题突然集中爆发起来。2020 年 5 月复学以后,很多地区都报告青少年的心理问题愈发严峻。我们医院的儿少门诊、心理咨询门诊上的儿童青少年比例至少增加一倍以上。

《晚点》:家长如何更及时地发现孩子出现了心理问题?

吴正言:很多家长其实不愿意承认孩子有心理问题。担心去精神科会给孩子带来成长阴影;或者给孩子档案带来不良影响,影响升学和工作;或者孩子被贴上抑郁症的标签,可能让他更加跟外界格格不入。因为种种担心,最后就继续拖了,问题变得更严重。

但家长也不要过度关心,过度焦虑。我有一个总结是:嘴甜、心狠、手懒、脑勤。即,善于发掘和鼓励孩子的闪光点,在急于 “纠正” 孩子的负面情绪行为之前先思考一下深层原因、加深对孩子的理解,也要接受改善孩子的心理问题需要时间。

另外一个提醒是,不要把解决孩子的问题当做是做父母的一种牺牲,而应该把它当成是你自己变得更加成熟、成长的机会。

《晚点》:为什么这次疫情复发,人们的心理问题好像反而比之前更严重了?

吴正言:不得不说,很多人之前从未感受过疫情离自己如此之近,距离本身是会影响人的心情的。第二,人本身有急性应激调节机制,哪怕现在处境再苦再难,但如果能预期某一个大致时间点处境会改善,忍受力也会大大增加。

现在病毒反复变异,前方好像希望渺茫,就使人的心理耐受力大大下降。这跟现在很多地区居民的心理状况类似,大家会有一种“什么时候是个头”的感觉。

《晚点》:有什么办法能加强心理耐受力?

吴正言:最核心的还是使危机解除。现在的确外部危机恐怕难以完全消除,但还是能想办法让处在未知中的个体对未来抱有希望、产生憧憬、建立信心。

我觉得,每一个还留在这个世界上的人都是 survivor,都是战胜过很多困境的人。大家肯定不缺少战胜困境的经验。只是处在困境时,会容易忘掉自己以往胜利的经历,没意识到原来我还挺厉害的。如果能想起来自己之前其实就挺不错的,一定可以找到出路和方法。

面对疫情这场慢性危机,我们可以为心灵穿上铠甲

周甜,“无国界社工”总监、美国 ICISF 认证重大事件压力管理培训师,马里兰州大学认证危机管理师 CCISM

《晚点》:你认为,有哪些群体在这次疫情中值得特别关注?

周甜:海外讨论非常多的一个话题,是医护人员所遭受的心理压力和道德伤害(当医护人员被迫做出违背其对病人提供舒适照护的专业承诺时,道德伤害就会产生)。

2021 年西安封控期间,我们发现无论线上或是线下的心理志愿者压力都非常大。他们大多是西安市民,一方面要承受疫情带来的焦虑,同时在志愿者角色上有些事情做不到,就会有无力感和无助感,自己的情绪又影响到整个团队的运作。

老人是另一个值得关注、但我们所知甚少的群体。奥密克戎虽然致死率很低,但症状比较明显,尤其是发热。如果家里有老人,救护车不能及时来,家人又不知道怎么处理,手边药也不够,也会非常无助。

《晚点》:疫情稍有缓解时,民众会面临哪些心理问题?

周甜:疫情是一场慢性危机。从 2020 年到现在,它没完没了、一波又一波,从情绪、生理、认知、行为、精神信仰等五个层面影响我们的心理状态,让人陷入到非常复杂的反应中,疲惫、茫然、迷失和压力。

就算疫情缓解、城市解封,心理问题也并未消失。一些家庭有伤亡,人需要很长一段时间处理哀思;一些家庭虽然没有伤亡,但经济损失很大,可能让人非常崩溃,陷入迷茫无助的状态;儿童的安全感原本建立在有序的状态下,学校开放又封闭让他们进入了无序状态,和同伴相处的时间也被大大压缩,对心理影响很大。

《晚点》:疫情让每个人都失去了原本的生活秩序,有什么办法能帮助人面对这种失序的心理状态?

周甜:约翰霍普金斯大学心理学教授乔治·艾弗里(George Everly)从 1990 年代起开始研究人的抗逆力(human resilience),也就是人从逆境中复原的能力。分为三个层次,抵抗力、反弹力和复原力。大部分人经历前两个阶段后就能摆脱心理危机,但有 5%~10% 的人会需要更多支持。

乔治·艾弗里觉得抗逆力是可以锻炼和维护的。他后来提出了心灵铠甲(psychological body armor)的概念。就像士兵上战场需要铠甲的保护,心灵也需要五种铠甲去维护。其实就是我们常说的,营养、睡眠、运动、社交以及拒绝过多负面消息。

隔离期间,请多思考,少思虑

于若水:国家二级心理咨询师,精神病学硕士,目前个人执业第五年

《晚点》:居家状态下,人的情绪为什么会比之前更脆弱?

于若水:在隔离状况下,人们会失去正常的作息,体育活动受限,人际社交被断绝,生活规律打乱也会使人缺乏目标感。再加上疫情难免让人恐慌,都会导致人的心理资源更加匮乏。

正常状态下,一个人承受和消化压力,通常能找到一些资源。如果本来能够帮助消化压力的一些行动做不了了,就容易情绪异常或崩溃。

但所有这些断了的因素,都是有替代措施的。比如现在没法跟人面对面交谈——这肯定是最好的一种人际支持——还可以跟别人语音、视频、加入一些互助群。虽然不是 100% 的有效替代,但还是会让人感受到与别人是有连接的,孤独感能够得到一定缓解。

《晚点》:如果意识到自己陷入糟糕情绪,该怎么调整?

于若水:通常大脑在应对不舒适情绪的时候,有两种方式,一种是刻意回避,还有一种因为自己有某种情绪而加重情绪。

打个比方,恐慌就像是下完雨后地上有一滩水,如果无可避免地必须要踩进这滩水,鞋子和裤子就会溅到一些泥点。要是说我很厌恶这滩水,觉得这个水不应该存在;或者说这滩水很可怕,它会溅到我,那就是在人为地、主观地把一滩水变成一个踩进去就会没过脚踝的小泥塘,就衍生出焦虑情绪。

这样的情绪应对方式会恶化我们的体验。调整情绪的一个非常重要的策略叫做合理化。我们所能体验到的各种情绪,都是本来就该存在的,只不过有些情绪的强度可能影响到了正常生活。

《晚点》:但做到很难。很多人并不拥有合理化自己一切情绪的理念,也不掌握方法。

于若水:是很难。因为我们一直以来受到的教育就是,情绪分好的和不好的。大多数人总以为健康的情绪状态应该是兴奋,开心,喜悦,激动等等。这是不对的。人不可能大多数时候都处在高能量的情绪状态下。如果总想去追求那种状态,会适得其反。

实际上情绪分类可以有比较中立的方式。心理学家鼓励人们最多体验的情绪是平静的、心平气和、感到自在的。情绪合理化的一部分也是接纳自己大多数时候都处在平和状态下。接下来就是评估我的情绪是不是在分散我的注意力,然后有针对性地采取一些办法。

《晚点》:最近很多人会提到自己很疲惫,疲惫感是怎么回事?

于若水:疲惫感是一种结果,导向这个结果的可能性很多。比如长期处在高压中,身体不断调动激素,动员全身,让人打起精神应对。就像老板给员工打鸡血,一个劲让员工持续加班,工作效率不可能一直提升,一定时间后反而会大幅下降。

当疲惫感出现时,最好的应对方式可能是高效率地休息。要注意,疲惫的时候,大脑会出现偏差,把一些刺激的、让大脑更疲惫的活动当作休息的选项,比如熬夜、喝酒、蹦迪、打游戏。最好不要这样做。

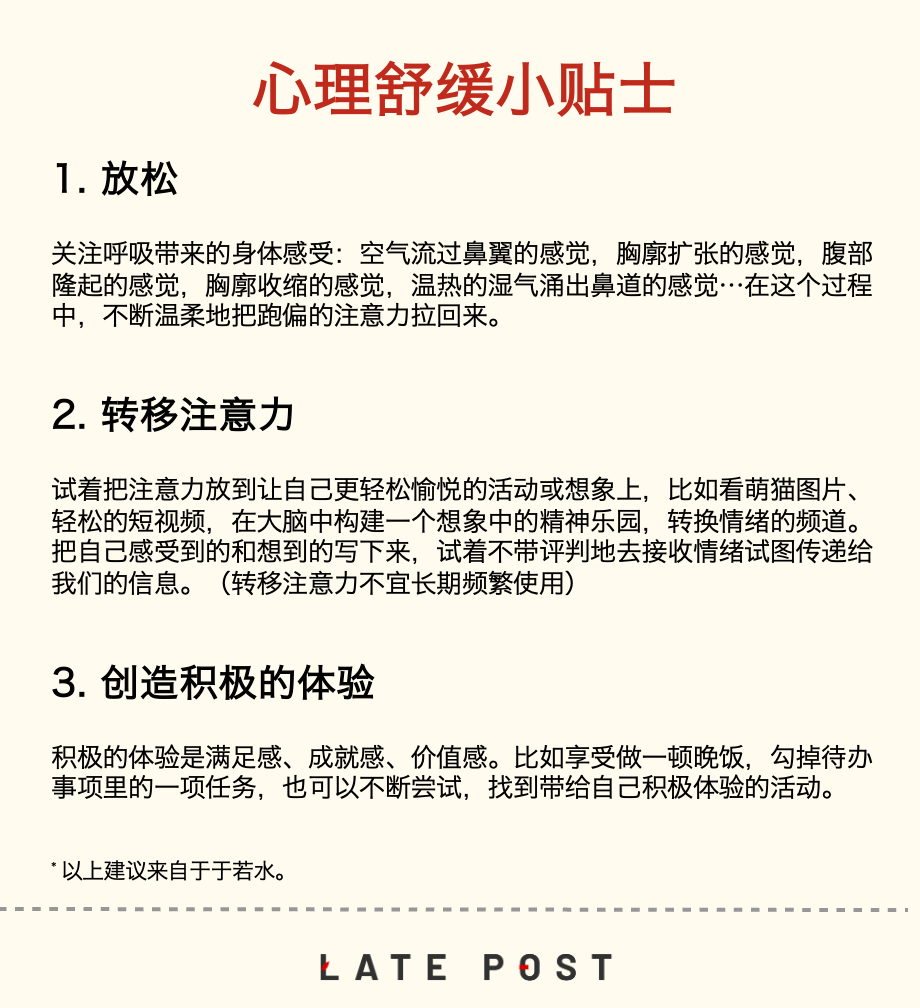

《晚点》:对因疫情感到焦虑的人,您有什么建议?

于若水:一个比较有价值的建议是多思考,少思虑。

思考是提出问题,寻找解决方案;思虑是不断提出问题,但从来都不想怎么回答。当我们开始思虑的时候,我们可以在一张纸上开始练,去辨认什么事情不是我可以控制的,什么是我可以控制的。比如,现在我担忧经济形势。经济形势是我可以控制的吗?不能。经济形势是我可以影响的吗?不能。经济形势是我可以适应的吗?我可能只能被动地去适应它。不断提醒自己换个视角,先接受问题,再解决它,有助于把焦虑水平降下去。

《晚点》:还有什么在居家隔离状态下,能保持心理健康的办法?

于若水:我们可以更专注于有限条件下可以做什么。比如,给自己的一天订一个明确的作息计划。虽然不见人不出门,但也要认真地刷牙洗脸,制造 “我的一天开始了” 和 “我的一天要结束了” 之类的仪式感;每天都安排至少一件能带来价值感或意义感的事,然后完成它;也可以有一些适度的活动,最好有一个明确的活动量;还要注意照料饮食健康。

修复心理创伤的过程很漫长

郁之虹,武汉大学社会学系社工专业讲师、“伴行社工” 志愿团队发起者

《晚点》:您完整经历了武汉疫情,当下武汉人的心理状态怎么样?

郁之虹:我把武汉的经历分为四个阶段。第一个阶段 “求生存”,很多人需要床位和核酸,想活下去。第二个阶段 “求生活”,想解决封控期间的生活问题,比如购买物资。第三个阶段 “求复原”,也就是武汉人和这座城市从灾难中复原。第四个阶段 “求融合”,人们希望能重新回到过去的状态中;康复者希望摘掉标签,重新融合到过去的社会群体中,可以说武汉现在仍处于这个阶段。

有的康复者一度失去工作,被周围人排斥,以前的朋友也不再来往,在融合期,我们要帮他们去掉污名、重建社会网络。

《晚点》:您做的 “‘一路同行’哀伤服务超市项目”被称为“我国第一次有实证数据支持的、群体哀伤干预取得显著效果的尝试”。可以讲讲你们的研究成果吗?

郁之虹:一般来说,心理创伤发生头半年后,只有 20%~30% 的人还处在哀伤状态里,我们称为 “延长哀伤障碍”。我们在 2020 年 8 月、2021 年 2 月和 2021 年 6 月分别做了三次“延长哀伤障碍”测试。

我们有两个发现。

一是,经过两个阶段的心理干预后,短短 4 个月,“延长哀伤障碍”患者比例由 44% 下降到 12.5%。可见,针对性的心理干预是降低“延长哀伤障碍”的关键性因素,但其有效性需要以深度信任为前提,否则很可能收效甚微。

另一个是,虽然大部分人走出了哀伤情绪,但创伤水平还是很高。创伤不一定是丧失,往往更多是经历了一些肉体或精神上的痛苦,在未来遇到类似情形时,以往的负面体验被唤醒。这也是对我们的一个提醒。

《晚点》:面对失亲者时,有哪些需要了解的常识?

郁之虹:死亡在中国文化中是一个特别禁忌的话题,很多人经受亲人的离开,往往只能忍受,不知道去哪里寻求帮助,也不知道怎样自我疗愈。这种伤痛往往变成延续到整个家族的创伤,在亲密关系中、与他人互动中一定会有痕迹。

帮助失亲者最重要的一个环节是让他在安全的环境下面对失亲这件事。很多人会劝失亲者坚强,“要快点走出来”,好像走出伤痛,就是忘了一切跟他有关的事。这种说法也会让对方产生很强的无力感和愤怒感,让他觉得自己很无能。如果真的做到这点,也是病态的。

另外,遭受哀伤的人,通常会害怕一些提醒物,例如,相关话题或者亡人的遗物,这些提醒物可能导致失眠、抑郁、情绪暴躁或者莫名其妙的哭泣。真正能做到整合哀伤的人,是把失去的所爱之人留在心目中、血液里,甚至将其一部分思维和行事处事方式继承下来。

最可怕的是未知

尹陈芳,上海福加文化危机干预心理专家,关注抑郁症群体的民间公益机构“郁今香”的创始人。

《晚点》:您 2006 年开始从事危机干预,汶川地震和武汉疫情期间都第一时间参与援助。有哪些让您印象深刻的案例?

尹陈芳:武汉当时情况特别紧急,我春节前就加入危机干预群,一对一提供支持。方舱建起来前,是我压力和挑战最大的时候。

印象最深的是一个 80 后女孩。她妈妈是癌症晚期住院患者,因为疫情回家了,随后确诊阳性;她爸爸因新冠死在家中,但没人来处理和消毒。她自己也有症状,三人挤在四五十平方米的房子里。我们可以想象她当时有多么无助。她对我说:“我不需要心理支持,我要的就是有人来把爸爸的遗体接走,有人能找来氧气瓶。如果妈妈走了,我也不想活了。”

《晚点》:这样绝望的时刻,您怎么帮助她?

尹陈芳:危机干预最重要的是如何让人在恐惧中看到希望。其次是要理解对方的感受。理论有时是空洞的,心与心在一起才是最重要的。再过激的话语和情绪背后,都有一个声音:“救救我”。我们除了安慰她,也想办法帮她处理了爸爸的遗体,给她妈妈争取到了氧气瓶。

《晚点》:您现在身处封控区,您的心理状况如何?

尹陈芳:我们都住在浦东。这期间,我弟弟家,我儿子、母亲以及我自己所在的小区,也先后因有阳性确诊而实施封控。我儿子昨天中午也被拉去了方舱。现在我觉得很茫然,一切都是不确定的。最可怕的就是未知。

我们还可以有一个理念,叫和“疫情时期”共存

空空(化名),心理咨询师、中国心理学会/中科院心理所安心行动心理援助专业志愿者。

《晚点》:同样是重大公共事件,疫情跟空难、地震相比,给人带来的心理创伤有什么不同?

空空:无论什么灾难,对直接遇难者家属造成的心理创伤都是巨大的,也有共性,但要具体个案具体对待,毕竟当事人的观念、困难、资源各不相同。

对于疫情时期的普通人,请记得这句话:“我的反应是正常人在非正常状态下产生的正常反应。”这种 “正常化” 的思维能帮你卸下很多思想包袱。

如今疫情的波及范围非常大,影响是长期持续的,可以有“共存”的理念——跟“疫情时期”共存。我有一个策略,叫“一低一高”。“低”是要把预期降低,先不要想着人生巅峰了,活着就很棒。“高”是提高自己获得幸福的能力,比如专注当下,做好手边的事,学会和家人融洽相处,都能获得幸福体验。

《晚点》:年纪大一点的人,对心理健康可能没有认知基础,怎么帮助他们?

空空:疫情条件下,很多中老年人会出现替代性创伤——因为看到太多的伤痛,自己也会感同身受。我的建议是,除了少看社交群里来路不明的消息之外,还特别要注意短视频。毕竟它是算法推荐,总是关注疫情情况,点赞、关注、评论、完整播放,它就会越来越密集推送给你,越看越多,越多越看,时间一长,就容易觉得你被病毒包围了。

另外就是把注意力分配到一些自己觉得有乐趣的事上。老年人可以唱唱歌,网上下棋,侍弄花草,养小宠物,跟儿女多打电话聊聊,喜欢阅读的可以每天写个小感悟。自己列一个日程表,每天以做这些自己开心的事为主。子女也可以给老人准备一个心理援助的渠道,让他知道心里不舒服的时候,可以找个专业的心理老师“聊天”。

《晚点》:您帮助来访者的方法,有哪些可以教给普通人?

空空:我讲两个案子。(以下案例分享已获得参与者本人同意)

第一个是位大姐,2020 年初她在武汉打工,全家人都阳性了,由于检测和救治比较及时,陆续都转阴出院了。只有她自己总是 “阴阳不定” 没出院,导致她很恐慌,出现了失眠、心慌、胸闷,导致各种身心状态不好。

我当时在电话中带她体验了“安全地”技术,让她掌握调适身心状态的办法。两个简单的步骤,先让她想象一个感到放松和安全的自然环境,再把所有感官都沉浸到这个想象中去。原理就是把平时从外部获得感官信息的模式暂时切换到为从内部自主产生有利信息的模式。在这个模式下,我们能足不出户也感受舒适安宁。阿姨第二天反馈说当天晚上睡得特别舒服,之后她自己练习,转阴出院之后,回访反馈也很好。

还有一个是身在海外的访问学者,因为担心疫情,出现了躯体化反应。他自测心率过快,整个人会突然陷入莫名其妙的惶恐当中。我除了带他体验“安全地”,还教了他“容器”技术。三个步骤:

第一,把突兀的情绪给具象化。举个例子,你此刻的焦虑感在身体的哪个位置?它是什么颜色?温度是什么样的?质地和重量呢?把情绪具象化之后,移出体外,先放在一边;

第二步就是找个容器把它装起来。想象一个容器,要求是装得下和能密封。把刚才具象化的情绪装到这个容器里密封好;

最后一步,是把容器再放到一个遥远的、稳定的、安全的、只有你自己知道的地方。

这一系列步骤做完之后,他的情绪暂时被隔离掉了。但这不等于情绪凭空消失,等到合适的时机,或是准备好应对的时候,再去处置它。

除了心理咨询,还有一些疗愈办法

季思思,艺术疗愈工作室 “满盈” 的主理人,通过绘画帮助人疗愈心理创伤。

《晚点》:什么是艺术疗愈?

季思思:因为一些个人经历,我一直对死亡教育、创伤与复原、临终关怀等议题感兴趣,业余时间会做志愿者。之前在上海工作时,我曾接触一位持有国际执照的艺术治疗师,参与了她的几场工作坊。

在我看来,艺术疗愈不具备治疗的属性,但它可以提供一种视觉化思考的功能,让人用画画的方式来解压,就像一个内在的罗盘,为人指引方向。

因为自身条件的限制,我还不具备成为艺术治疗师的资格,但可以从艺术疗愈出发。武汉解封后,我在武汉大学接受了心理学的继续教育培训,又参与了艺术治疗线上课程。准备这些事后,我正式从原岗位离职并开办了工作室。

《晚点》:你决定做艺术疗愈,跟你在武汉疫情期间的经历有怎样的关系?

季思思:2020 年初,我从上海搬回武汉后,正好遇上封控,参与了线上志愿者服务。

有天,一个 40 多岁女士在心理援助群里说:“我爸爸已经死了。”透过屏幕我感受到的是超乎寻常的冷静,担心她是不是有点抑郁,就加了微信。我有一些美术基础。聊过几句之后我问她,你要不要留一个念想?你可以回忆一下你的父亲,我用画帮你创作一下。

她说,谢谢你,现在我无法静下心来回想温情的瞬间。我更急迫的问题是想接下来的生活该怎么去面对,怎么处理房租压力、接下来的生活来源。她这番话对我的触动很大。我意识到太急着去表达自己的观念和行动,没有注意到一个人真实的需求是什么。她的反馈让我一下子从拯救者的想法里跳出来了。我开始思考自己到底能做什么。

《晚点》:于是就有了“满盈”。能否请您举例说明艺术创作如何疗愈一个人的心灵?(注:以下案例分享已获得参与者本人同意)

季思思:举例来说有一种涂鸦游戏,叫“跟着线条去散步”。让大家边听音乐,边画一些线条,直到纸面被充满。之后每个人做一段分享,讲画画时想到了什么场景、为什么会用这样的线条、颜色为什么会有这些变化。接着,再在这张纸上寻找自己最感兴趣的小画面,做二次创作。

最近有个叫“河马”的女孩画了很多看上去像小鬼魂的形状。她说,因为频繁看到和死亡相关的新闻,突然意识到自己也不知道怎么面对死亡,线条里就画出了许多鬼魂。对小画面进行创作时,她又把鬼魂放大,在上面加了很多类似彩灯的效果,意思是:鬼魂也可以很雀跃地跳舞。场景就变得很欢乐。

这个过程就是一个疗愈的过程。当把自己的担忧和恐惧呈现在画上的时候,其实是把内心地图呈现出来。思考如何去再创作,就是对心态的一次调整。怎样克服你对死亡的恐惧?画画时,你的内心已经告诉你答案了。

本文来自微信公众号:晚点LatePost (ID:postlate),作者:姚胤米、刘璐天