本文来自微信公众号:探索与争鸣杂志(ID:tansuoyuzhengming),原载《探索与争鸣》2022年第2期,作者:李倩倩、王敬仪,原文标题:《李倩倩 王敬仪|“机关术”:游戏中的技术想象与文化传承多元路径|“技术创新与文明重构·探索与争鸣青年学人专刊”(附编辑札记)⑩》,头图来源:《秦时明月》剧照

电子游戏(video game)自20世纪末流行至今,不仅是大众消费产品中的一种,同时也是新兴的文化活动类型,其在文化遗产阐释、传播、创造与传承方面所发挥的作用不容小觑。要理解今天的青年群体对“传统文化”与“现代技术”这对看似矛盾的概念的认知与实践,或可由游戏设计元素的形式分析来入手。

一方面,数字技术的进步在改变社会形态的同时也重构了与之相应的新媒体文化生态与意识形态;另一方面,伴随互联网技术的飞速发展,电子游戏及其文化观念已汇入全球性的文化生产、重构与传播的链条之中, 为当下中国文化遗产的发掘、利用与传播提供了多元路径。本文将以“机关术”为个案展开分析。

何为“机关术”

何为“机关术”?“机关”原指中国古代文献中所记载的某类古代科技装置,主要被运用于各历史时期的生产、生活、作战与墓葬营造等,有隐秘的半自动化效能,可以“牵一发而动全身”。“机关术”一词最早见于晚清船舶业相关学科,与机械制图、力学并属机械科教学内容。

而本文所探讨的“机关术”是20世纪末随互联网普及与数字媒体技术发展而创生的一种文化符号,在电脑游戏场景中以机关驱动的“人”“鸟”“船”“武器”等特定形象出现,后来引申为虚拟世界中对中国风格的机械角色的统称,是“中国传统”与“工业文明”相结合的产物,亦是当下数字媒体文化景观的重要组成部分。

“机关术”取材于中国古代典籍中所记载的技术发明,并以“奇观化”的方式与近代西方工业技术元素进行嫁接,予以想象与再创造。“机关术”在造型上结合了中国古代技艺、器物元素与后现代主义的“机械美学”符号,将古物与科幻跨时空链接,在视觉与意义上呈现出“历史性”与“现代性”交织的超现实主义表征。人们普遍将“机关术”归类为“中国风格”或“中国古风”元素。“机关术”的产生、演变与广泛应用对当代以幻想艺术为主轴的数字文化生产和大众文化有着广泛影响。

“机关术”的社会文化根源可以上溯至清末民国时期。在西方文明冲击之下,出于“救亡图存”,重塑民族自信心、自尊心的需要,以梁启超为代表的学者开展了对中国古代学术思想的系统化研究,由此诞生的“以复古为解放”的文化思潮历久弥新。人们致力于在中国古代文化中找寻西方/现代文化的对应物,这客观上促使传统文化资源被长期掩盖的多样性重见天日,并且激发了人们对于传统文化再创作的热情与动力。

这种思潮演化至20世纪末21世纪初,并延伸向新兴的数字传播媒介所构建的文化生活领域,由此诞生了以“机关术”为代表的,东方与西方、现代与传统多元文化观念相互冲击、适应与认同下的文化产物。

当代的“机关术”得名于1995年1月6日台湾大宇资讯出品的一款单机角色扮演游戏。该作品以战国时代为故事背景,运用《墨子》《事物绀珠》《物原》《古史考》《鬼谷子》《史记》《战国纵横家书》等古籍中对墨子、公输班、鬼谷子的记述,结合中国古代造物的形态与技术特点,虚构出“机关术”的故事形象及技术原理。

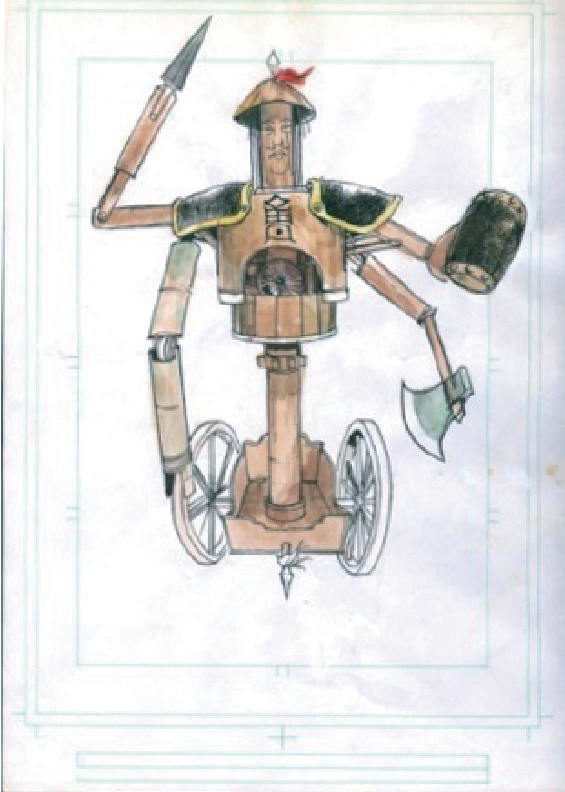

在最初的设计中,“机关术”的操作原理以“枢”与“心”为核心:“枢”是以丝线织成的声控系统,使用者用声音震动位于机关人头部的“枢”,控制机关人的运动;“心”则是位于机关人躯干部分的动力装置,参照了现代动力装置中的旋转矩设计,以类似仓鼠跑轮的形式,将旋转运动转换成各式各样的动力(见图1、图2)。

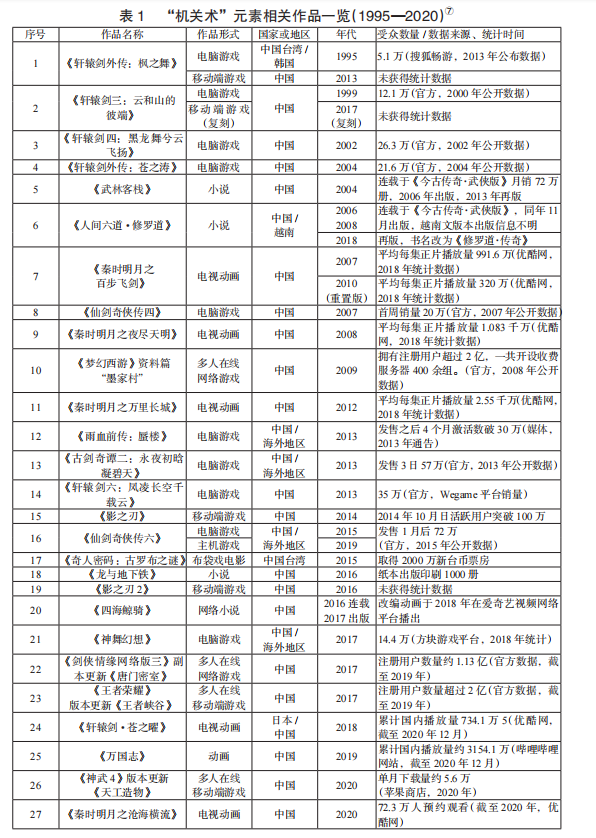

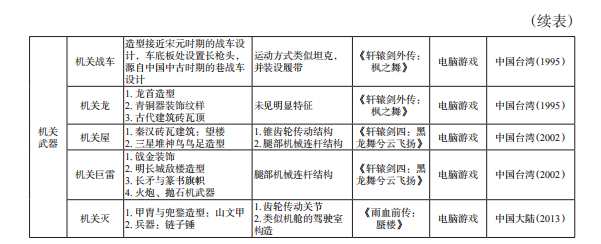

自游戏《轩辕剑外传:枫之舞》发布之后,“机关术”概念被沿用、模仿、借鉴,并形成一种新媒体时代颇具代表性和影响力的文化现象(见表1)。台湾大宇资讯陆续推出的《轩辕剑三:云和山的彼端》(1999年)、《轩辕剑四:黑龙舞兮云飞扬》(2002年)、《轩辕剑外传:苍之涛》(2004年)以及《轩辕剑七》(2020年)都延续了“机关术”设计特征,这些作品是21世纪初期中文电子游戏设计运用中国古代科技概念与元素的代表。

2007年由杭州玄机科技公司出品的武侠动画系列作品《秦时明月》在全国首映,该作品通过“致敬”的方式,将“机关术”从小众的游戏领域,推广向电视媒体与网络。《秦时明月》出色的收视率使“机关术”的概念与形象逐渐深入人心。《秦时明月》系列播出取得成功之后,一批基于“机关术”概念的网页游戏、客户端游戏也应运而生,如《雨血》系列(2008年)、《古剑奇谭二:永夜初晗凝碧天》(2013年)拓展了“机关术”的内涵与风格特征,《仙剑奇侠传六》(2015年)中也引入了“机关术”设计概念。

2000年之后,“机关术”概念开始向文学领域渗透,一些小说家开始尝试将先锋科幻元素与我国历史背景相结合,作为探索时代性主题的切入点。

如新生代武侠作家步非烟的小说《武林客栈》(2004年)、《人间六道·修罗道》(2006年)皆出现了“机关术”;2016年,马伯庸在小说《龙与地下铁》中虚构了唐代使用“牛筋动力发动机”造出飞机的情节,又在《四海鲸骑》中塑造出寄寓灵兽魂魄的“大明四大灵船”形象;2017年,闫志洋创作的以“机关术”为题材的网络小说《墨家机关术》,入围了第二届“爱奇艺文学奖”第一赛季。这些代表性作品及其衍生产品营造了良好的品牌效应,带动了原画、插画、影视等周边产业,多元地展现出古代历史背景与科幻创想的结合。

总的来说,后续跟进的各类作品的创作沿用了“机关术”的概念与形式(见表1),助推了“机关术”的创意概念由“形象”逐渐过渡为一种“风格”,最终演变为新媒体语境下“中国古风”的重要组成部分。

概念建构与技术想象

在现代化进程中,对西方工业文明的被动接受与主动学习始终交织贯穿于民族意识觉醒的近代中国。20世纪以来,围绕“技术强国”与“文化强国”所展开的探索与思考,逐渐塑造了如今为主流所广泛认可的文化观念与价值判断。对“机关术”及其相关现象进行探讨的意义在于,这一符号既体现了数字时代特定概念、形象的生成背景与逻辑,又呈现出笼统的“古风”概念下中国传统文化传承、展演与传播路径的复杂性。

王锐在2020年发表的一篇文章中提出,新媒介与当代中国青年新历史观的形成有密切关系,新媒体是历史知识的传播渠道,通过网络的发展可以窥见当代青年的历史观。王锐文章中所指的新媒介传播主要包括微信公众号、知识问答平台及视频网站等渠道的知识传输与反馈。就电子游戏而言,程序及其活动延伸不仅囊括了以上渠道,更是在一系列设计中“虚构”了多个可沉浸式互动参与的世界。

2005年在美国旧金山召开的游戏开发者大会(Game Developers’ Conference)上,“国际游戏开发者协会”创始人、乌普萨拉大学(Uppsala University)游戏设计系教授欧内斯特·W.亚当斯(Ernest W. Adams)曾提出:“游戏开发者的工作不是讲故事,而是以故事可能发生的形式去创造无数的世界,为思想修建游乐场。”

何以创造世界?何以修建思想的游乐场?游戏时空框架的构成基础归根结底源于特定知识结构与文化观。从这个角度来看,游戏设计中的概念、角色与特征设定等一方面可投射出当下游戏设计方如何运用文化资源进行幻想艺术生产;另一方面,亦可反映出以青少年为主的游戏参与者在获得沉浸式体验的同时,如何形成对历史文化的特定认知。“科技”与“传统”这对看似矛盾的概念,在媒体艺术的发展过程中形成了协调方案。

“机关术”概念的建构有其自洽的逻辑。游戏设计团队秉承特定的文化观和历史考据,将真实世界存在的文化信息与符号进行整合、拼贴,再创作为虚构概念。“形象”与“技术”支撑起此概念,即由古代器物为依据创造“机关术”角色的视觉形象,结合历史文献和科技原理搭建“机关术”运行的基本框架,继而构成极具辨识度的符号组群,成为游戏世界中具有独特理趣的一支。

以“蒸汽朋克”为例,蒸汽机交织的管路所组成的造型,黄铜、皮革、玻璃仪表盘的材质与色彩,加之维多利亚时期的装饰风格,构成了“蒸汽朋克”的基本视觉形象,这些属于其显性的视觉特征;运用蒸汽引擎、机构学、差分机等原理对其技术构造进行解释,拟造出一个肖似(实际上远超过)蒸汽时代的技术想象框架,从而展开思想价值层面的讨论,这些属于其隐性的内涵特征。

“机关术”的设计抽取了中国古代器物的造型、色彩、材质、装饰图案等信息搭建视觉特征,在架空历史故事背景下引入现代科技元素,由此催发情感、价值、文化、思想、审美等内涵特征共同作用,组成了“机关术”概念建构的基础。

在既有的“机关术”设计案例中,针对不同作品对时空背景的需要,设计者有意识地选取具有某种特质的文化元素,包括从考古遗址及出土文物中提取符号,或是运用容易引发人们对特定技术、功能、意义联想的元素来构筑特定的角色形象。

如在《轩辕剑》游戏系列中,设计者采用了四川广汉三星堆遗址出土器物元素设计“机关术”角色,这成为该作品颇具显示度的特色。游戏首创性地将“机关术”与古蜀文明相联系,故事中的“机关人”形象源于三星堆遗址出土的青铜大立人像与青铜面具,胸甲处使用突出双眼的“纵目”青铜兽面纹样作为装饰(见图3)。在其续作《轩辕剑三:云和山的彼端》中,“机关术”亦沿用了中国古代青铜器造型,如“羯羊妖机”(见图4)参考了汉代羊尊铜灯作为其头部装饰。

手机游戏《轩辕剑龙舞云山》中的“隐墨宗”背景则设定于安史之乱后玄宗入蜀,美术团队为体现川蜀地域的风格特征,提炼了三星堆遗址、金沙遗址出土文物的装饰要素,角色右腰部挂饰的花纹取自三星堆二号祭祀坑出土的铜兽面,手套上的装饰则脱胎自三星堆的青铜太阳形器,而围巾上的花纹是金沙遗址“四鸟绕日”太阳神鸟金饰图案。随着“机关术”内涵的不断扩充,其材质逐渐不拘泥于青铜、铁等金属材料,木、竹、丝、革、石等“构成中国机械设计的手工加工技术”也常见于“机关术”设计。

“机关术”形象多源自中国古代文献,其中既有将神话内容直接转化为“机关术”,如游戏《神舞幻想》《轩辕剑五:一剑凌云山海情》中按照《博物志》记载创设出的“奇肱国飞车”,《古剑奇谭·琴心剑魄今何在》中的“沦波舟”;又有对“刻木为人”“削木为鸢”“泗水寻鼎”“海上寻仙”等文献典故的意象进行重构与再阐释,与“仿生人”“上天入海”“超级兵器”等传统科学幻想母题结合而形成的新形象,主要包括“机关人”“机关鸟”“机关船”以及“超级兵器”四种类型。

(一)机关人

在古代神话和宗教世界观中,造人是神的工作,人类是神依照自身形象所造。而人类仿照神,按照自己的形象再创造出“拟人”的形象,使其具有如生物一般的运动能力。早在“科学幻想”诞生之前,拟人的造物想象就已经存在于神话想象之中。

荷马史诗《伊利亚特》中记载“黄金制作的侍女们迅速跑向主人,少女般栩栩如生。那些黄金侍女的胸中有智慧会说话,不朽的神明教会她们干各种事情”,火神用金子造出一组能言能动,兼具力量与智慧的机械助手。类似的神话在世界各地都有记载。在众多例子中,人扮演着造物主的角色,以技术赋予“物”生命力,这类科幻艺术母题正是人类从“他者”的角度观照自身,进行哲学思考的镜子。

几乎所有的“机关术”作品中都有“机关人”存在。木偶形象的“机关人”最先被应用于“机关术”设计中。《轩辕剑外传:枫之舞》中的角色“傀儡伉俪”(见图5)是一对提线木偶。唐代李延寿曾记载过“刻木为人”以寄情的例子。《北史》卷八十三列传第七十一记载,隋炀帝曾命人制作宠臣柳的机械人:“帝犹恨不能夜召,乃令匠刻木为偶人,施机关,能坐起拜伏,以象。帝每月下对饮酒,辄令宫人置于座,……与相酬酢,而为欢笑。”

倪波在《我国古代文献中的机械人——读史札记》一文中整理了我国野史杂记中“刻木为人”的机械人传说,例如以木人在酒宴中劝饮、奏乐起舞,“饮不尽则木小儿不肯把,饮未竟则木妓女歌管连催”;或者以木人表演博取观众注意,以木制僧人行乞“碗中钱满,则触发机关,口中能做‘布施’声”;或用作庄严仪仗……历史与笔记小说中记载的“傀儡”性质的形象,是具有神异色彩的世俗存在。

而在动画、图像、音效组建的超文本时空中,“机关人”凭借拟人化的外形和机械化的动作方式,构成了思想之于数字世界的“第二重躯壳”——第一重躯壳为故事中“被玩家操纵的对象”,第二重躯壳则是 “受玩家操纵对象所操纵的对象”。这躯壳如同真实思想与虚拟行动之间的“中介”或“工具”,是人的身体在虚拟世界中的一种指代。

《古剑奇谭二:永夜初晗凝碧天》的角色偃甲助教“机关力士三号”(见图6),虽不具备人的身体特征,却有近似人的行为、思维模式。蓝江即认为“世界是相对于我们的身体而展开的,或者反过来说,我们是通过自己的身体来触及世界的,世界即我们身体所介入的世界,世界的意义也在我们的身体与外部世界的接触中生成一个意义和空间的世界……在电子游戏之前,身体成为我们参与游戏最终的支撑点,也是我们在现实世界中的存在之锚”。

(二)机关鸟

“机关鸟”是由《墨子·鲁问》与《韩非子·外储说》中“削木为鸢”的记载所衍生的鸟形飞行器。“机关鸟”在“机关术”中的地位,相当于蒸汽朋克中的“蒸汽飞艇”。机关“鸟”或“鸢”的形象具有风筝、飞行器或仿生鸟类的形态,以竹木、滑翔翼等轻盈的材质构成,常有传音、载人的功能。

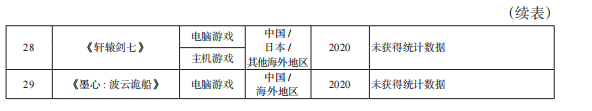

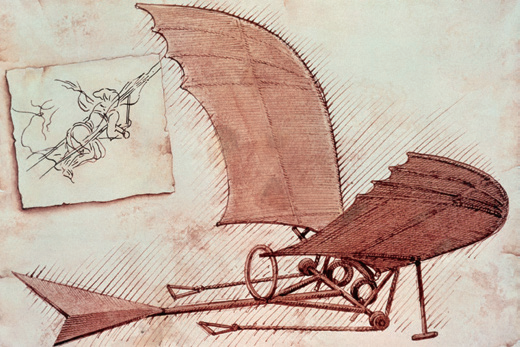

《轩辕剑外传:枫之舞》中展示了公输班设计制作的“机关鸟”,外形类似风筝,由马车拉动升空,依靠风力在空中滑翔一段距离,降落时即损毁。“机关鸢”的意象也与“飞行”的传统科幻母题相关。《轩辕剑四:黑龙舞兮云飞扬》中的“机关鸢”(见图7),位于腹部的驾驶舱可搭载三人。“机关鸢”的特殊之处是,鸟型外观加之飞机的内部构造,其双翼是可以上下摆动或旋转、收放的羽扇状构造,近似飞机机翼的主、副翼,其尾部具备垂直尾翼和水平尾翼的构造,并有推动升空的螺旋桨。《古剑奇谭网络版》中“偃甲鸟”的运动方式与·达芬奇草稿中的仿鸟式飞行器的形态极为相似(见图8、图9)。

(三)机关船

“机关术”中的船型设计往往作为游戏中的水上交通工具,与早期“海上寻仙”的意象相关。《史记》记载,齐威王、齐宣王、燕昭王、秦始皇曾相继遣人入海寻仙。东晋王嘉《拾遗记》有载:“始皇好神仙之事,有宛渠之民,乘螺舟而至。舟形似螺,沉行海底,而水不浸入,一名‘沦波舟’。”一方面,“机关船”具有超然、洒脱的隐士意味,另一方面,它象征着周游世界、积极求知的开拓精神。

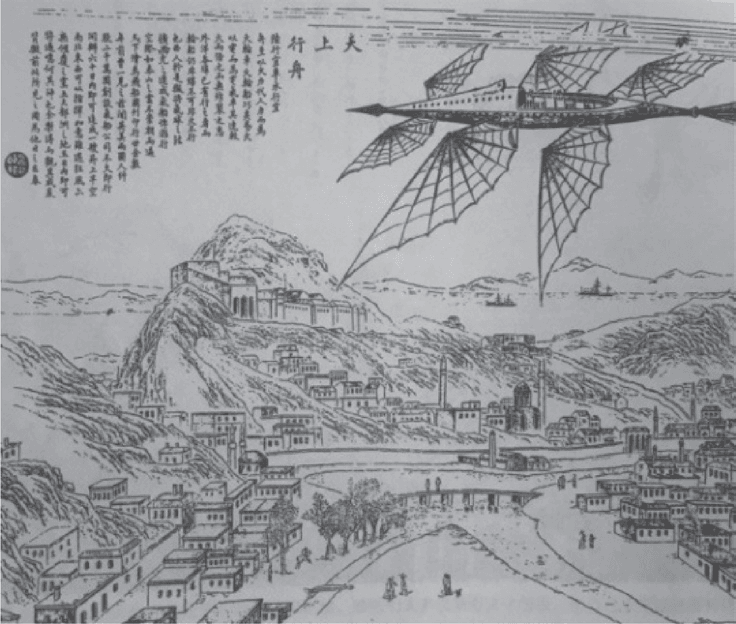

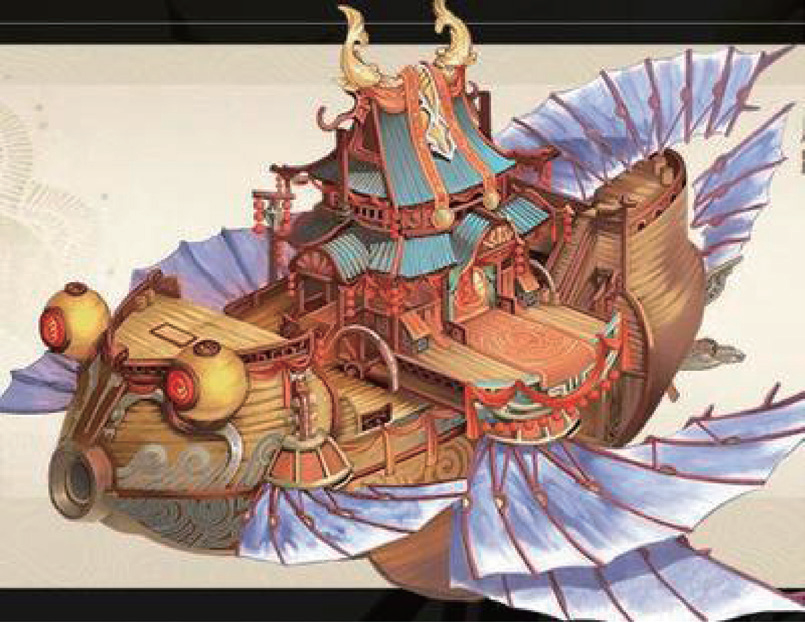

“机关船”意象的另一个源头亦可能是蒸汽朋克的“飞艇”。这种航空交通工具诞生于18世纪,清末人将其译为“飞车”或者“飞舟”。《点石斋画报》的插图画家吴友如未曾见过其实物,根据文字描述发挥想象,描绘出飞在天上的车或船(见图10);《古剑奇谭二:永夜初晗凝碧天》以人、神共存的异质世界为背景,主角们搭乘的“竹笋包子号”飞船,表现出蒸汽朋克的形象特征(见图11)。

(四)超级兵器

“超级兵器”是一种极致化的技术想象。《轩辕剑四:黑龙舞兮云飞扬》中结合了《史记·秦始皇本纪》中“泗水寻鼎”的历史记载,重构周鼎的传说,作为超科技武器“黑火”的形象来源。在游戏故事中,“黑火”源自古蜀国科技与西方地狱的力量,曾因操作失控引发了大洪水,流入中原后被改铸为大禹九鼎,交由周王室世代守护,以防其滥用引发灾难。

在游戏中,“黑火九鼎”是文化与技术入侵的“象征性”表现,既是各方势力争夺的能源,也是毁天灭地的邪恶武器。《轩辕剑七》的“天火神机”、《古剑奇谭二》的“心魔”皆以技术失控酿成恶果的隐喻,引导玩家反思技术发展的两面性,做出伦理上的价值判断(见表2)。

文化传承多元路径

文化的延续与传承是构建国家认同的重要面向,文化遗产的传承发展在文化强国建设中具有独特地位。文化传承对于文化遗产的保护、利用与研究的意义不言而喻。伴随社会转型而涌现出的与新兴媒体技术、文化产业、消费观念等相关的诸多文化现象是当代文化景观的重要构成部分,也是观察文化传承多元路径的有效渠道。

胡安宁从“图式”的角度来理解文化的社会实践,结合奥马尔·利萨尔多(Omar Lizardo)对个体文化的研究提出了形成文化传承的三维度模型。模型呈现了文化的三种本体论定义,即“制度化文化”对应外在于个人且内部一以贯之的文化意义体;“图式文化”对应个人实践背后结构化的认知图式;“个体文化”对应对文化的策略性使用。

使用“图式文化”的概念是为了强调文化在人群中的共享性。在胡安宁的认知社会学分析框架中,文化传承的抽象层次与传承难度呈反比,也就是说文化传承的抽象程度越大,传承难度越低。对于传承对象而言,个人认知中的特定意义单元与意义单元之间的关系可构成基本的伦理规范,历时性传承相对容易。

相比之下,图式文化的传承作为一种认知模式,涉及心理认知结构,会受到个体生活境况和生活环境改变所带来的冲击,随社会变化而改变,稳定性、延续性略弱,故传承难度更大一些。个体文化的传承难度最大,因为生活中具体的变化都可能改变人们对文化意义的策略性使用(见表 3)。

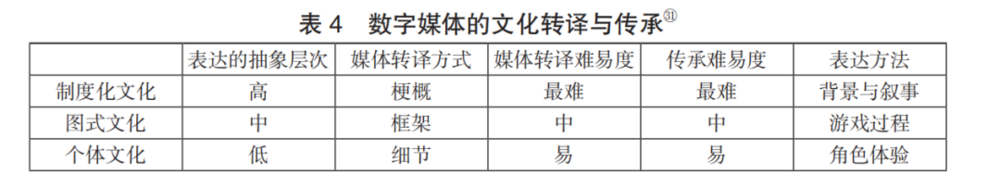

以游戏为代表的数字媒体可视为某种勾连起社会环境与个体行动的中介。在介入不同维度的文化时,其表达的抽象层次、转译方法和转译难度、传承难度层次往往呈正比,也就是说表达的抽象层次越高,媒体的转译方式越抽象,转译难度越大,传承难度越高(见表4)。这从一定程度上解释了为什么如“机关术”这类深耕于文化传统之数字化叙事的游戏概念具有一定的穿透力。

相较于西方魔幻题材(如《巫师 3》)、欧洲中世纪题材(《骑马与砍杀》)、末世或科幻题材(《赛博朋克 2077》)等其他文化背景下的同类产品,植根于中国文化语境中的“机关术”题材在其文化性中拥有更为显著的民族与历史特征,因此收获了受众的认同并产生了一定的影响力。

约翰·赫伊津哈指出,人的游戏行为在文化本身存在之前就已经是重要的存在了。游戏,是“有用意的形式”,是“基于对某些形象、对现实某种‘想象’的处理”,游戏者通过符号化的行为,达到“表象的如愿”,同时又保有对“普通现实”的意识。

这一过程既是审美的,又是文化的。而数字媒体使想象得以具现,赛博“知觉空间”有意识地提供了现实知识体系的参照或有迹可循的细节,用以搭建对历史的追寻与感知。受众通过虚拟的文化行为可将之复现,并将互动经验内容整合纳入自己的文化心理特征,使之符合自己的文化需求,在文化信息的有机互动中形成文化认同。媒体技术的沉浸式互动效能,使作品具有反向介入图式文化的可能,继而勾连制度化文化,从事实上达成文化传承的效能。

(一)游戏的文化性与中国风格

“机关术”类型游戏根植于中国古代历史传说与思想文化,是其区别于西方中世纪魔幻、科学幻想等艺术风格的独特性所在,但“机关术”并不以忠实再现历史或展示文化信息为己任。

尼尔·波兹曼(Neil Postman)曾提示道:“媒介的独特之处在于,虽然它指导着我们看待和了解事物的方式,但它的这种介入却往往不为人所注意。”游戏数字媒介已经形成的影响以及可能产生的积极作用不容忽视。史实、二次创作与意识形态的界限漫漶不清,评价标准不相统一,这似乎是目前主流文化视野下商业数字产品的文化功能饱受争议的主要原因。

对于游戏等数字媒介商品而言,其文化认同的构建,在于响应消费者群体的意义价值需求与情感预期。如何将游戏的使用价值、审美价值、娱乐价值,转移到教育价值,乃至实现游戏者自我认知价值的提升,已经成为国内游戏厂商与审查机构共同探索的问题。

巫濛从设计与生活方式相互作用的角度,批判了“拼贴”传统元素的行为,指出“用传统器物符号去弥补精神的缺失是药不对症”。从文化现象的角度看,自21世纪初起,“机关术”及类似概念所组构的中国“古风”风格在计算机及计算机网络空间中所向披靡,在事实上成为赛博空间文化图景的表征,也在一定程度上形塑了“复兴文化传统”风潮下青年一代的文化观与思想方式。

任思奇将时下流行的“古风”现象看作研究赛博空间、赛博生活与当代社会构建的范例,关注“古风”延伸出的许多反映时代精神的重大问题。他提出的思考包括“为何来自民间互联网的古风文化在短短十年内得以登堂入室,不仅成为语文教育系统当中的范文,甚至还得到共青团中央的认可,成为引导青少年‘健康向上’的新生活方式?为什么古风身为一个亚文化概念,却能够两面逢源,形成巨大的产业,同时成为商业资本和官方话语的‘主流’热词?为何古风能够跨越经济层级和地域差别,为全中国的城乡青少年所认同?”

他分析其主要原因在于,古风的“先锋性”并不单纯是文本内部元素的改变,而是涉及新一轮媒介革命,“在这种虚拟性的情感范式基础上,建立起了新的‘国家形象’、新的‘想象的共同体’,甚至新的‘人类’”。

英国传播学家丹尼斯·麦奎尔(Denis McQuail)认为“文化”媒体(区别于“信息”媒体)使用的传播模式与工具性传播(instrumentality)、仪式性传播(ritual)模式有所不同。他为文化性媒体(娱乐性和想象性媒体)建立了一个隐含的顺序,即追求文化体验的一般期望先于实际的投入,也早于受社会环境和个性影响所形成的文化趣味形态或组合;文化选择虽然经常变化,但在很大程度上是事先“给定”的,它们通常很笼统,当人们在注意到媒体内容之后,会对有关体验作出反思,其结果可能会影响日后的文化选择以及增强(或减弱)个人的趣味形态。

从体验到“投入”及个人文化趣味的反馈循环反映了这一过程。此过程与信息性媒体使用的过程并不完全一样,因为它希望得到追求的满足,不是实用性或工具性的结果,而是目的(即使用)本身以及纯粹的即时满足(行为本身就是目的)。在特定文化环境下的“投入”与“文化趣味”反馈这一图式化循环,势必会产生文化传播、文化解构、文化再生产以及继承关系。

纵观20世纪初技术变革冲击之下针对中国传统文化的一系列思辨,不难在其间找到当今技术革新背景下拷问“中国文化”与“世界文明”之关系这一问题的根源。21世纪以来,我国的文化政策、社会形态、产业发展、消费模式等共同作用,塑造了当前游戏、动画、漫画等以数字技术为基础的文化产业生态。在吸纳日本、韩国和欧美同行的成功经验的同时开掘本土文化富矿,并在前沿技术的框架下树立起“中国风格”,是21世纪以来中国数字艺术创作方与参与者的普遍共识。

中国虚拟歌手“洛天依”与日本的“初音未来”在设计理念与角色定位上十分相似,却由于其角色的“国风”特征而在和风文化的包围下脱颖而出。2007年《动漫前线》在天涯社区在线采访了《秦时明月》导演沈乐平和官方插画家张健一。作为该作品形式设计的主创,张建一在回答提问时多次表示“请抓住《秦时明月》中不同于日、韩商业动画的东西来推广和延展!这是成功的关键”,他期望每一位读者看了以后都会“痴迷中国的神韵,彻底地爱上伟大的中国文化”。

十年前,欧内斯特·W.亚当斯在讲演中谈到,数字叙事与游戏互动之间的关系是一场较量,“叙事学家认为叙事是他们的专属,从而界定出什么是数字叙事,而新技术的操作者,尤其是一些游戏设计者们却对此不屑一顾,他们坚守着互动娱乐这片天地,认为只有自己才有权利来描述数字叙事的样貌”。而事实上,在游戏设计的实践中不乏将二者通过文化资源进行结合的方案,例如“机关术”的创作与叙事便基于中华文化场域展开,运用物质或非物质文化遗产搭建时空场景,寻求情与理、观念与制度、本质与现象多元平衡的中国式思辨与伦理价值,将之作为故事演绎的内在核心逻辑。

这样就使“机关术”及其他同类型的设计获得了一种中国“古风”风格特征:即内容与形式兼具中国古代文学与艺术的形、神、意,强调特定历史时空的文化意象。现代机械美学元素构成其“现代性”的观照,我们可将其视为对“古代文化传承”与“现代技术力量”之关系的一种阐释。这是当下一批中国“古风”数字作品区别于日韩、欧美等国外同类型数字文化作品的特色标签。

(二)历史感、文化认同与传承

文化现象的出现依托于特定的文化自觉,而文化自觉所带来的文化认同感是文化传承的基本前提。在黑格尔看来,“历史对于一个民族永远是重要的;因为他们靠了历史,才能意识到他们自己的‘精神’表现在‘法律’‘礼节’‘风俗’和‘事功’上的发展行程”。

历史感始终将中国人与国家命运、世界历史紧密联系起来——无论是晚清以来,中国处于“三千年未有之变局”,被迫卷入激烈的世界竞争体系,遂以西方国家为“镜像”,在“守正”与“革新”间艰难探索,还是21世纪放眼世界,面对“百年未有之大变局”,中国始终以一个古老文明的完整的持续状态迈入“世界历史”进程,“并未失去历史积累的内在基础,反而会在‘世界历史’进程中发生作用”。

王沛、胡发稳梳理了民族文化认同对象向人的主体观念的动态化转变:“民族文化认同是个体在诉求自身需要满足中,契合时宜地选择和依附特定文化,并将之改造为符合文化主体需求的文化形式与内容。”同一文化系统内,具有相同历史记忆、文化情感的个体表现出的价值观念与情感诉求归属倾向,共同构筑了文化的认同感。

符号在数字媒介构筑的虚拟叙事空间中聚集、凝缩与重构,以演义的手法重现了中华文化发展历程中“本土”与“异质”相交织的认识轨迹,进而实现意义的自我构筑。在这个过程中,作品本身并不以提供历史知识或还原历史原貌为目的,但是可以唤起人们对于历史的情感投射,使民族情结、文化自觉意识在虚拟的世界中进行真实的思维与情感演练。

《秦时明月》导演沈乐平在采访中表示,“(3D动画)除了表述一些可爱的低幼元素外,也可以是深沉的,有文化内涵的,可以让国外的观众对中国文化产生浓厚兴趣的,当然最主要的,是让中国观众通过自己的片子来了解自己的国家”。如何通过作品传达中国文化?他特别谈到了对作品的历史考据:“我们所有夸张部分都是在武侠的表现。历史故事方面,我们还是保持着非常严谨的态度,对于重要的历史事件、地理知识、重要的历史人物,都有专人进行研究。”

丹尼斯·麦奎尔认为大众对“娱乐性和想象性媒体”的沉迷大部分是为了“逃避现实、‘被带走’、‘迷失’或‘陷入’虚幻世界中,其基本特征是高度的‘昂奋’、‘投入’和情感参与”。媒体的“文化主义”模式中包含了两个含义:其一,文化的文本、产品和实践之组合构成了媒体体验和“媒体文化”;其二,不同的趣味和喜好指导了个人选择各种不同的现存媒体。个人趣味指导了其媒体内容的偏好和选择(如特定的品种、形式、内容类别),并导致了各种情感上的满足感。偏好与选择暗示着接受倾向与认同。

刘琛认为“从当代图像叙事的表层形式来看,细节真实和整体虚拟的特点已经发展成为一种美学手段”。当代数字媒体文化借助其叙事手段而构建起一种文化认同,感知体验所形成的满足感构筑起了数字媒介时代多维的认知路径与审美倾向。

赵静蓉认为“现代性生产出了比传统的任何时代都严重割裂我们身心的文化景观,把现代人抛入了充斥着焦虑和动荡的大漩涡中。这样的生活是没有方向感和安全感的,因此现代人不能不幻想回到过去,希望找一个安静稳定的历史让自己有所平息,在对过去‘记忆重塑’里重新树立面对现实和未来的勇气”。

幻想艺术构造的形象总体呈现虚拟特征,以真实细节作为填充。这种以传统文化元素聚合而成的“历史”空间,剔除了现实审美感受中“不完美”的部分,呈现的是玩家群体审美偏好中的辉煌图景:“遥远的过去”并非对历史面貌的忠实还原,而是“最大限度地创造一种视觉快乐”。

通过构建虚拟的历史“情境”,玩家置身其中参与相应的文化行为,在“或然”的历史场景中进行现代性重构与再阐释,由此,一种区别于主流文化传承的路径在图像叙事的“娱乐化”外衣下显露出来。

余论

21 世纪以来,“文化建设”在我国国家战略体系中的地位发生了重要转变,文化战略和文化政策的目标、对象与范围从“小文化”转向“大文化”,并且从文化系统内部结构调整转向“文化+”“五位一体”全面建设。

2017年党的十九大报告进一步阐述了文化发展对于国家建设的重大战略价值,提出将文化自信作为检验文化强国的重要标尺。2014年,我国游戏市场用户总规模突破5亿人次,至2018年游戏市场总量的销售规模突破2000亿元,而其中萌生于数字游戏的“机关术”参与了新媒体艺术创作过程中的文化溯源与复归,更是数字时代全球化语境下中华文化软实力的投射与新的传承途径。

恩斯特·卡西尔(Ernst Cassire)在其著作《符号形式的哲学》中探讨了人在由符号记忆所构筑的观念生活中,“意识所抓住的与其说是对过去的关联,不如说是对未来的关联”,“人的符号化的未来,它对应于并且严格地类似于人的符号化的过去”。

文化领域“传统文化复兴”现象的背后,隐藏着“反应性”的民族主义觉醒的心理诉求,它响应共同的历史记忆,“允诺”了一项超越个体界限与经验事实的“伦理任务”——民族自信、自强之“未来”。“机关术”等一系列中国“古风”元素的生成,正是围绕符号与文化意义的生产消费活动而展开。中国古代文化遗产在“机关术”视觉形象与内涵层面的运用,是“我者”文化身份的确立,是以最为直观的方式划定了“机关术”的文化归属——“机关术”是中国风格的“机关术”。

从另一角度看,消费方式与产品形态互为因果。伴随历史考据等文化框架的嵌入,中国“古风”为各行各业的文化创意产业带来了巨大利好,但同时也经常被贴上“快餐化”标签,其所反映的精神内涵贫乏等现象,是商业生产逐利的必然结果。

虽然“复古怀旧”倾向引发了公众钩沉历史的好奇心,一定程度上可以激发玩家获取新知识的欲望,亦可视作“传统文化符号”的有益副产品,但游戏、影视动画等流行文化的内容生产本质上仍是一种文化消费品生产。从这个意义上看,作品的艺术表现、文化价值如何与 “消费逻辑”相协调,是一个颇具挑战力的问题。

在历史文化题材作品的信息加工过程中,对符号“奇观性”效果的强调,侵蚀着其历史语境中的原义,易对自控力与辨别力较弱的青少年造成严重误导。在消费社会与传统文化复兴的双重驱动下,不可避免地会出现“短、平、快” 的套路式生产,作品对历史信息的曲解、误读以及形式上的同质化趋向等,加速了新兴概念或文化符号生产与消亡的速度,使之沦为碎片式文化图景中的吉光片羽。

当前国人关注、喜爱实体或虚拟文化产品中的中国特色、中国元素这一行为,可视为一种贯通于“制度性文化”“图式文化”与“个体文化”的文化认同与文化自信。2016 年以来,音乐、动漫、游戏、流行小说中以“传统文化元素”为特色的“古风”亚文化风靡一时,甚至受到主流媒体的关注。这些现象从一个侧面反映出大众对中国特色文化产品的旺盛需求。

对公众文化需求的满足既来自政府、文化事业单位、社会组织、公益团体等机构提供的支持, 也来自媒体运营商的助力,须通过不同的路径相互补足。“泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深”,对数字技术与文化传承问题的关注应致力于回应本时代的现实问题,对中国传统文化资源的利用、传承形态保持观察与省思,以学术温暖现实。

本文来自微信公众号:探索与争鸣杂志(ID:tansuoyuzhengming),原载《探索与争鸣》2022年第2期,作者:李倩倩【四川大学历史文化学院(考古文博学院)副教授】、王敬仪【中国邮政文史中心(中国邮政邮票博物馆)馆员】