沙子是一种介于固体与液体之间的东西,日常生活中确实很难找到与之有着相似属性的物件。而这一奇妙属性则完全得益于时间——每一颗最不起眼的沙砾,都曾见过不知道多少个斗转星移。从这点来说,我们时常在感慨的世事变幻无常,其实未曾发生过。一切终将归于尘土,而沙砾一直都在。

这很容易让人想起博尔赫斯的小说《沙之书》中主人公对于“无始无终”的迷恋与恐惧:那本神秘的圣书,它的每一页都只在时间中的观察者眼前出现一次,此后就消失不见,即便你再次翻到那一页,“我想把它付之一炬,但怕一本无限的书烧起来也无休无止”。

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Steven Connor(剑桥大学英语教授、彼得学院研究员),基于创作共享协议(BY-NC),由译者钠钾发布,校对:陈皮,原文标题:《除了原子,和原子之间的空隙,剩下的只有猜测》,头图来自:视觉中国

除了原子,和原子之间的空隙,剩下的只有猜测。

——《第欧根尼·拉尔修》(Diogenes Laertius),德谟克利特

沙砾随处可见,无边无际,就像是雾、烟、尘、雪、糖、煤渣、雨夹雪、肥皂、糖浆、泥巴、太妃糖……虽然很少被人们提及,但无处不在。

这类物质时而聚集时而分散,即使与自身分离,它们仍能随时聚合。在所有令人怀疑的事物之中,沙子无疑是最不值得信任的,也是最易变的。

没有人会真的想站上云端,但沙子却背叛了许多建筑师和建筑物。沙子既可以成为建筑物的一部分,也能将其摧毁。

在18世纪一部延续巴伦·曼超森(Baron Munchausen)冒险故事的作品中,遇上沙尘暴的巴伦团队通过挖一个圆顶式的沙屋来躲避风暴,随后又从沙屋下挖掘隧道才得以逃出去。

沙子能吞没物体,模糊它的轮廓,侵蚀其边缘和凸起。沙子是对石头永恒性的终极威胁,因为它不过是石头的另一种形态,即被原子化、被消磨后的石头。

在雪莱的《奥兹曼迪亚斯》(Ozymandias)中,想象了埃及沙地上被肢解的伟大的拉美西斯(Rameses)雕像。头部、腿部和基座的碎块预示着它将进一步粉碎,在残骸完全被消磨殆尽之后,那里将是一片平坦:“废墟周围,除砂粒外空无一物,孤独而平静地伸向荒凉的远方。”

毫无疑问,流沙是暗藏危机的,这个单词(quicksand)的前缀表明它有足够的生命力,且很容易让那些粗心大意的人落入圈套。流沙使本来就不确定的物质变得更加可疑,它又硬又软,像被液体浸湿的细沙,有处潮湿有处干燥,松散的同时却又像糖浆一样粘稠。

瓦尔特·查尔顿(Walter Charleton)在他对皮埃尔·伽桑狄(Pierre Gassendi)的新原子论(Neoatomism)的叙述中,用流沙比喻了所有物质之间的矛盾,即“永不消停的原子,甚至是其他紧凑在一起的物体,在巨大空间里的几个点上的再振动,就像蜜蜂在蜂群中交织在一起,一定是永恒的,因此它们必须永不停止,即使是在最坚硬的混凝土中……没有什么比这更平静的了,但也没有什么比流沙更有激情”。

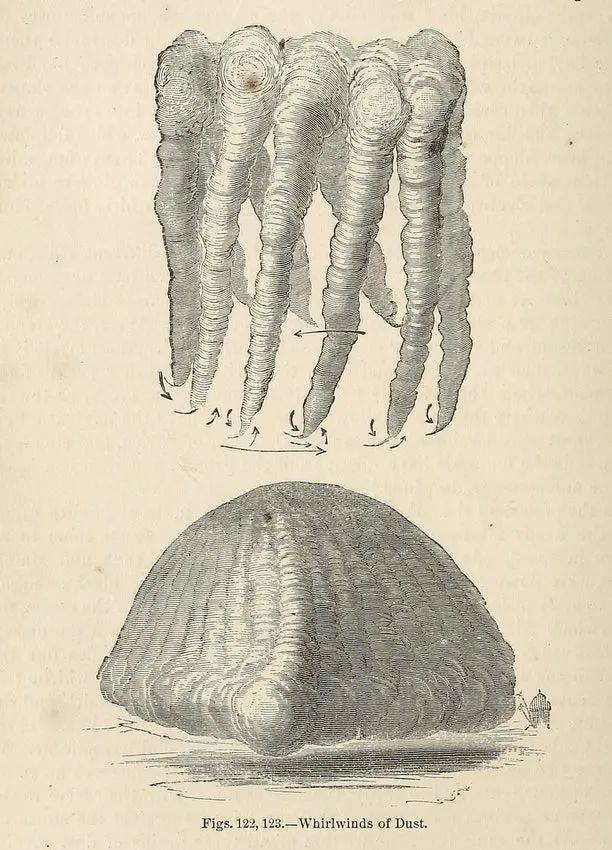

沙子也是加速的源泉。沙尘上的汗珠或唾沫能使螨虫和跳蚤繁殖。神话中的生物经常被塑造成沙子的形态,就像《沙漠迷城》(The Djinns)中的精灵祖巴拉(Zôba'ah),他能将沙子吹起形成沙柱。

在康沃尔的民间传说中,灵魂特雷格尔(Tregeagle)被判无休止地辛苦劳作,建造一个沙制桁架,用类似沙制的绳子绑着,将它从水中带到岩石上:据说暴风雨的咆哮是他愤怒的呼喊,因为海浪不断地把他的成果毁坏。

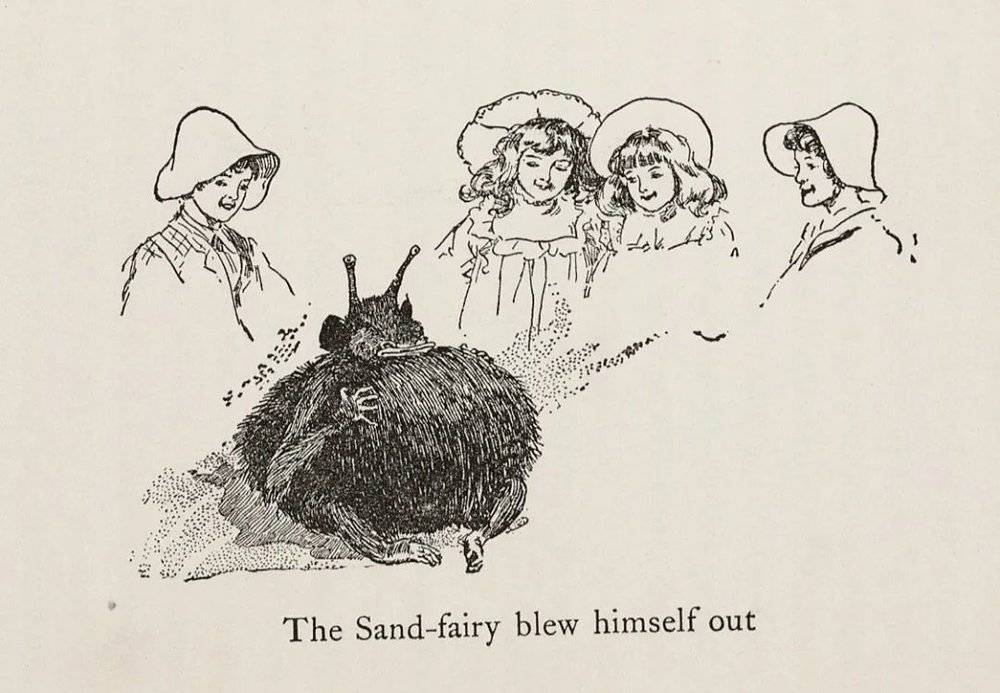

内斯比特(E. Nesbit)1902年创作的《五个孩子和它》(Five Children and It)中易怒的赛米德(Psammead),也叫沙仙子,是被一群孩子在沙坑里发现的。它可以通过将自己变大来实现愿望,然后再变回原样。书中解释说,沙仙子现在已经不多见了,因为它们曾经生活在海边孩子们建造的沙堡里,但由于沙堡总是流入海水,他们几乎全部都死掉了。

沙子具有可逆性,在完全干燥的状态下,倾倒时如牛奶般顺滑。在古代,人们用沙浴来治疗风湿病,同时也把它当作桑拿来发汗。沙子是磨损的产物,但本身也是一种磨料,可用于喷砂蚀刻和打磨。普林尼(Pliny)告诉我们,利用沙子下锯,可以使大理石上切割地更加完美,从而更好地进行抛光和雕刻。

沙子象征着中立、冷漠和统一,但它还具有一触即发的灵敏度和响应能力。一粒沙子(实际上往往是一种微小的寄生虫)能刺激牡蛎分泌珍珠。沙子与声音有着密切的关系,它在风的喉咙里发出嘶哑的响声,且它本身就是耳朵。

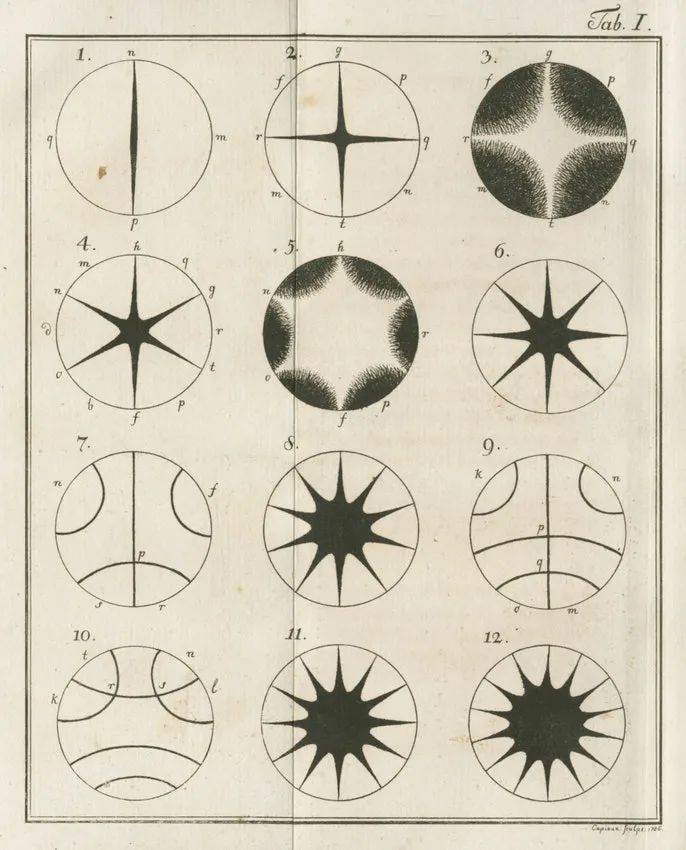

1787年,德国物理学家恩斯特·查拉迪(Ernst Chladni)展示了在金属板上画一个小提琴弓,再在上面洒上细沙,可以产生神圣的声音,比如颤抖的曼荼罗(mandalas)以及波纹状的琵琶音。虽然沙子能够毁人容貌、吞没生命,但它也可以揭示风的动向和地球的颤动。它是一种探测和接收机制,能够形成脊状等压线、颤抖形态、空气雕塑和狂风的示波器。

沙子能参与人们的梦境。睡魔可以通过向孩子们的眼睛里吹沙子来使他们入睡。但沙子的作用不仅仅只是封住眼睛,因为在这个童话故事的许多版本中,沙子都是造梦的原材料,睡魔会把麻醉物质、漩涡和微粒与其一同装在进袋子里。

在1935年的《礼帽》(Top Hat)中,弗雷德·阿斯泰尔(Fred Astaire)在酒店房间里把沙子铺在地板上,安静地跳起了踢踏舞,便让金吉·罗杰斯(Ginger Rogers)睡着了。太空步的起源可以从威尔逊(Wilson)、吉宝(Keppel)和贝蒂(Betty)等音乐厅演员在沙台上的表演中找到。

虽然听起来似是而非,但沙子也预兆着凶吉,阿拉伯民族有一种通过投掷一把沙子并用水晶球进行占卜的方式被称为ilm al-raml,意为沙子的科学或是希腊语中的沙砾学(psammomancy)。

当沙子融入电影制作,电影便被沙子的微光和幻影所吸引。颗粒感是胶片的特征之一,是由感光的卤化银在相片表面形成的微小金属银颗粒,这种质感可以将模拟图像与数字图像区分开来。

然而,颗粒感也告诉了我们电影与沙子在组成上的共同之处,即能够从大量离散的、无法辨认的细节中创造出一种连续变化的波浪的错觉。严格来说,所有明显的模拟形式都是数字的平滑积累,也就是不连续的形式,就像电影胶片上多个图像形成的运动错觉。沙子的滑动,使多元分子集合体中产生研磨物的过程,本质上就是电影。

玻璃本就是沙子的另一种形态,而通过玻璃镜头拍摄沙子,电影似乎找到了基本规则。

宛如剃刀凿出的新月形沙丘,在明暗对比下就像是光源本身。风纠缠着,海冲刷着,太阳的长波冲击着,沙子堆积起来,又在叹息中倒塌。这是幻觉的舞台,是陆地上的极光。

随着目光,一路侵蚀岩层和峭壁,卷起炙热的边缘,随海浪涟漪翻涌,潺潺流动,小池瞬间干涸,悬崖温柔倒塌,痛苦的灾难发生后,眼眶突然颤抖起来,眼睑缓缓合上,百叶窗也就此落下。

永远不要变少,也不要变多,永远不要重蹈覆辙,就现在,开始沉思,不论是多还是少,长长的驼峰卷记录了一切,当翻到破碎的一页时,再梳理、筛选,与沙砾一起前进,永不停止重新审视自己,继续前进,沙漠本来就是无法估量的总和。

原文:publicdomainreview.org/essay/the-dust-that-measures-all-our-time

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Steven Connor(剑桥大学英语教授、彼得学院研究员),基于创作共享协议(BY-NC),由译者钠钾发布,校对:陈皮