“几乎没有人能活着走出爱情”——这句话的确有些残酷,但也却是事实。在我们的进化策略中,爱的联结越强烈,心碎的张力就会越强。医学上,心碎综合征,又称为Takotsubo心肌病,真正应验了字面意义上的所谓“为爱情而死于心碎”:由身体或情绪压力触发,心碎综合征会导致心脏的主要泵室暂时扩大和泵送不良,患者会出现胸痛和气短,这些症状类似于心脏病发作。

所以我们会常常看到或听到,伴侣中的一位离世后,另外一位也随即死去。爱情是化学的,也是神经学的,它让我们如同文中草原田鼠一样,为了等到与它的爱侣重逢,可以连续按下控制杆三个小时……

本文来自微信公众号:利维坦(ID:liweitan2014),作者:Williams,编译:苦山,题图来自:《婚姻故事》

我们都知道,当爱情美好的时候,它真的非常非常美好。研究表明,健全的、支持性的浪漫依恋对于我们的健康有着极大的益处。结了婚的人往往比单身的人活得更长,而且在重病的时候状态似乎也比后者更好。

但是,正如诗人和流行歌手一直告诉我们的那样,当爱情出了岔子,它带来的伤害是无可比拟的。在我的婚姻结束后——这非我所选——我在艺术中找到了一定的安慰,但我真正想要的是科学。

我想知道为什么当一段浪漫感情消散时,我们会感到如此悲伤。我发现,在生理层面上,爱对我们的改变是如此之深刻,以至于当它消失时,我们比从未爱过的人受到的伤害更大。

“人类能遭受的最痛苦的体验之一就是失去生命中的另一半。”海伦·费舍尔(Helen Fisher)如是说。她是《爱的解剖:交配、婚姻和我们出轨之原因的自然历史》(Anatomy of Love:A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray)一书的作者,也是一名在金赛研究所(Kinsey Institute)研究爱情的神经化学机制的研究员和生物人类学家。

话虽如此,她告诉我,作为一个研究课题,这个问题一直没有得到足够的重视。她认为,许多科学家轻率地低估了心碎的力量,但他们也发现陷入爱情的兴奋状态更具吸引力。费舍尔本人已经对此做了很多研究。但是,在对这些陷入爱情的痴人们的大脑进行了多年的跟踪之后,她认为观察他们走出爱情后大脑发生的变化会是件有趣的事。她自己也失恋过,绝大多数人都失恋过。

在2010年发表于《神经生理学杂志》(Journal of Neurophysiology)上的一篇论文中,费舍尔和她的同事对15个还没有从失恋中缓过来的人进行了大脑扫描。研究人员让每位被试观看向他们提出分手之人的照片,又让他们看一张中立、熟悉的人的照片,并在这两个情景下分别对他们的大脑成像。

在看到甩了他们的人时,他们的大脑中激活的区域与那些仍在幸福恋爱的人的大脑激活区域部分重合。这让我想起瑞秋·卡斯克(Rachel Cusk)的离婚回忆录《余情》(Aftermath)中的一段话:“悲伤不是爱情,但它和爱情相似。它是浪漫那疏远的表亲,是一个残酷的人物,是缺少甜蜜希望调味的失眠和肾上腺素。”

在这项研究中,大脑中与渴望和情绪调节相关的区域被激活,包括双侧腹侧被盖区(VTA)、腹侧纹状体(Ventral striatum)和扣带回(Cingulate gyrus)。许多激活区域是感受浪漫爱情的必要条件——据费舍尔补充说,也是促进可卡因成瘾的必要条件。

如果爱情是一种瘾,那么它可能是一种迫使我们彼此接近的建设性的瘾。但是当爱情无法得到回报时,它所造成的生理影响可能十分丑陋。除了发现大脑中与渴望和成瘾相关的区域产生了活动之外,费舍尔的团队还发现岛叶皮层和前扣带皮层中与身体疼痛相关的部分也出现了活动。费舍尔说,当你牙疼的时候,这些区域也会“点亮”。不同之处在于,心碎的痛苦会不断持续下去。

在费舍尔的研究中,所有受试者都表示,他们醒着的时候,有85%以上的时间都在想着甩了自己的恋人。研究人员还写道,他们还报告说自己“自分手以来,出现了经常缺乏情绪控制的迹象,这在任何场合下都时常发生,持续数周或数月”。在心碎的时候,我们中的很多人会一反常态地情绪失常、喜怒不定。

有时候我们会想要自杀。一篇论文发现,在经历过自杀想法的美国青少年中,分手是初次自杀尝试的最大风险因素之一;根据另一项研究表明,在死于自杀的成年人中,亲密伴侣间的问题在自杀因素中占27%的比例,比研究问到的任何其他因素都多,后者包括身体健康状况不佳、经济困难和被驱逐出住处。“我认为大自然在这点上做得太过了。”费舍尔告诉我。

她解释说,被甩这一过程包含两个基本的神经学阶段:抗议和接受。在抗议阶段,许多人试图赢回他们的恋人。她说,这种行为似乎是基于额外的多巴胺和去甲肾上腺素产生的,它们如鸡尾酒一般混作一团,充斥着你的大脑。你在寻找你所失去的,并且你很害怕。

我能对此感同身受:在我本人分手后的几个月里,我感觉自己就像被连接到了一个放大器上。费舍尔告诉我,这是针对自身新陷入的、充满威胁的状态高度警觉的反应。这有助于解释许多人在刚刚被甩时为何会失眠、体重减轻,还会感到一种普遍的焦虑。

费舍尔说,在接受阶段,人们基本上放弃了抗议和交涉。在这一阶段,多巴胺和血清素浓度都出现了下降。血清素是一种神经递质,经常与幸福感形成关联。“是的,我现在就在这个阶段。”我说,尽管我并不完全确信自己已经接受了。

“听起来你像是在这个阶段。”她说,“一旦你进入了这个阶段,你会变得没精打采的,当然,还会流很多眼泪。有些人会借酒浇愁、飙车,或是窝在家里看电视。另一些人会不停地讲这件事。(这些都)不是很好。”

行为神经学家佐伊·唐纳森(Zoe Donaldson)也对我们大脑中能看到心碎的标志特征很感兴趣。但是她的志向是在微小到荒谬的颗粒级别上绘制它——也就是在神经元的尺度上。但你不能到处把迷你显微镜塞进心碎的人的脑袋里,所以她的研究被试是草原田鼠(prairie voles)。

草原田鼠或许不会离婚,但它们明白失去伴侣是怎么一回事。和我们一样,有些草原田鼠喜欢浪迹情场,但是它们总体倾向于社会型的一夫一妻制(也就是说,它们与一位伴侣同居并共同抚养双方的后代)。它们甚至比当今的我们更忠实于“二鼠世界”的理念。一旦配对成功,大约75%的草原田鼠会终生在一起,直到其中一只死亡,即使雌性田鼠不曾繁殖后代。(相比之下,在美国20岁以上的已婚成年人中,有超过30%的人离过婚——这还不包括从未结婚的同居伴侣。)

草原田鼠十分痴迷于和它们的伴侣及幼鼠抱抱贴贴。雄性田鼠似乎甚至会通过梳理和舔舐雌性伴侣的皮毛来安慰它们。在实验室里初次交配后的几天内,雄性和雌性田鼠几乎总是更喜欢和它们的爱侣在一起,就算有性感的新来鼠像太妃糖一样在他们面前晃荡也不为所动。

在唐纳森的心碎实验室,田鼠们生活在堆放整齐的聚碳酸酯盒子里。它们毛茸茸的,皮毛深暗,在PVC管道里来回穿梭,做着小小的引体向上,在成堆的刨木屑中来回扒拉。其中大约一半是一夫一妻制的草原田鼠,另一半是它们在基因层面的表亲草甸田鼠(meadow voles),后者完全不是一夫一妻制的。

对于唐纳森这样的科学家来说,田鼠家谱中的这个疵点是极为有用的;通过比较两个表亲物种之间在大脑结构和神经化学特征上极其细微的区别,他们能够发现、了解与伴侣配对感情有关的独特分子。

迄今为止,这家“心碎宾馆”里所有的婚姻都是包办的。唐纳森将毫无关联的成年雄性和雌性草原田鼠放进同一个笼子里,它们四处嗅嗅,随后雄性田鼠昂首阔步地跑来跑去,导致雌性田鼠开始排卵。彼此触碰会让伴侣双方都释放催产素。一来二去,很快,它们就形影不离了。在笼子里,它们一天大部分时间都在全身接触。用实验室的官方语言来说,它们总“挤在一起”。

然后,就像希腊悲剧一样,命运之神来棒打鸳鸯了。唐纳森把它们分开。从这里开始,它们跌进了几种人生故事中的某一个,这些故事的名字叫做“实验”。在一种实验中,田鼠需要学习如何按下一根控制杆,这根控制杆会抬起一扇通往奖励(比如一些美味的普瑞纳[Purina]兔粮)的门。随后,在被迫分离不久后的一天,田鼠失去的爱侣出现在了门后。找到你了!失去爱侣的田鼠会急切地按下控制杆与之团聚。

但之后唐纳森又让实验变得更加困难;现在田鼠必须按下控制杆两次、三次、四次才能抬起门。唐纳森还可能会再次移走它失去的爱侣,这样,到了某一天,它所爱的对象就再也不在那里了。

值得注意的是,唐纳森所关注的似乎是悲伤的基本元素之一:渴望。她表示:“我们认为,它是衡量对失去之定局的接纳程度的一种指标。”为了和配偶在一起,田鼠愿意花费多少功夫来抬起门?它需要多长时间才能“接受”对方已经不在那里了?唐纳森和她的同事们仍在收集数据,但答案似乎因鼠而异;其中一只田鼠按了大约三个小时的控制杆,直到唐纳森的同事放弃并结束实验。

此外,当这些决策被做出时,田鼠的大脑中发生了什么?唐纳森将传感器植入田鼠的伏隔核中,她因此得以观察到单个神经元的活动。伏隔核是调节催产素和多巴胺的主要部位之一,这两种物质会在交配和“接近配偶”行为中释放;伏隔核中很可能还编码了积极的记忆以及再现这些记忆的欲望。

事实证明,这也是一夫一妻制的草原田鼠和它们淘气的亲戚草甸田鼠的主要区别之一。草甸田鼠的伏隔核中没有太多催产素的细胞受体。另一方面,人类的这个区域表现出大量的活动——尤其是那些经历心碎的人。在对经历着复杂悲伤情绪的人群的功能性磁共振成像研究中,大脑成像显示,当他们看到离去的爱人的照片时,伏隔核异常活跃。

基本上,爱可以归结为:一种附着在记忆上的强烈情感。和草原田鼠一样,草甸田鼠也喜欢交配,但是它们对交配对象的记忆并不具有和前者同样的情感共鸣,因为它们的大脑中没有能够接收产生这种共鸣的化学信号的结构。

悲伤通常被描绘为具有如下特征:压力、沮丧,还伴随着渴望。尽管跨物种比较这些情绪是件棘手的事,但科学家们已经尝试了在失去伴侣的草原田鼠身上对它们进行研究。唐纳森的一位前同事奥利弗·博施(Oliver Bosch)在一项实验中将他的田鼠配偶们中的一半拆散了。他还将一些雄性田鼠与它们的兄弟们配对,然后也拆散了其中的一半。

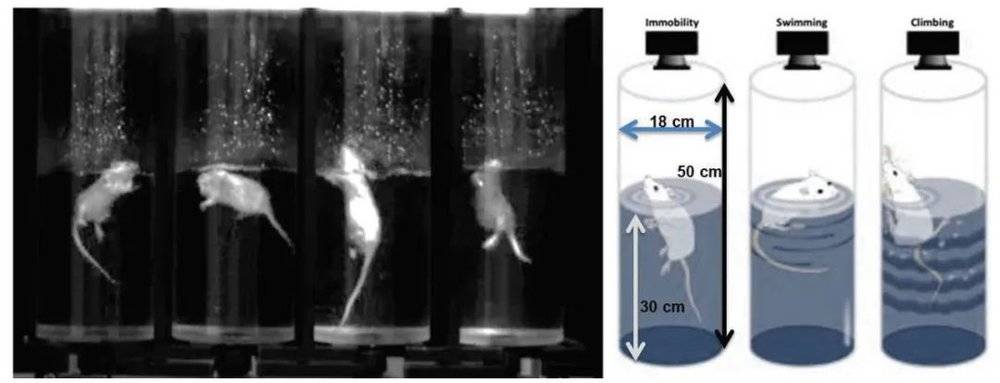

随后,他对这些雄性田鼠进行了各种各样的测试:要么把它们扔进装有冷水的大烧杯中(即所谓的“强迫游泳测试”[Forced Swim Test]);要么用胶带把它们的尾巴绑在一根铝制小棍上吊起来,小棍则挂在一个黑盒子里(它被恰如其分地命名为“悬尾实验”[Tail Suspension Test]);要么把它们放在一个高悬在空中的迷宫里(高架十字迷宫实验[Elevated Plus-Maze])。后者制造了一个冲突的情境:田鼠是会冒险进入迷宫的开放走廊,以放纵自己的探索天性,还是呆在封闭的走廊里?

与那些仍然享受与伴侣在一起的时光的雄性田鼠相比,这些与伴侣分开的田鼠用更少的时间拼命挣扎、试图冲出烧杯池和黑盒子。它们基本上就是举爪投降了。科学家们称这种无精打采的状态为“消极应对”,许多人认为它和抑郁类似,尽管这个标签多少有些争议性。博施的研究发现,那些与配偶分离的田鼠(无论是雄性还是雌性)在迷宫中的焦虑行为有所增加,而在其他地方进行的类似研究表明,刚刚失去配偶的田鼠冒险进入开放走廊的时间更少,待在封闭走廊里的时间更多(这一行为类似于焦虑)。

改变的不仅仅是田鼠的行为,还有它们的神经化学物质。与伴侣分离的田鼠所产生的皮质酮(一种应激激素)比与兄弟分离的田鼠更多,而且,根据博施的研究,它们的肾上腺(产生这些激素的腺体)也更重。它们的高压力水平似乎与它们在测试中的行为有关。当博施和他的团队抑制了田鼠的促肾上腺皮质激素释放因子(CRF,应激激素的主要产生者)后,它们花在消极漂浮或吊着不动上的时间便与它们更快乐的田鼠同胞大致相同了。

但事情正是从这里开始变得非常有趣。在博施的研究中,不管后来是否被拆散,所有有伴侣的雄性田鼠的大脑,都比从未有过伴侣的雄性田鼠产生了更多生成压力的促肾上腺皮质激素释放因子。

起初,博施和他的团队对此感到了惊讶。为什么恋爱中人的大脑会加速压力“弹药”的生成,但又对它们坐视不管?但他们随后发现,在成对的草原田鼠中,促肾上腺皮质激素释放因子基本上并不会导致压力激活——除非爱情的联结被切断了。一旦爱情的联结切断了,加速过的压力机器便做好了准备,对心碎做出快速反应。虽然这种痛苦太过伤人,但它也可能是适应性的:它驱使我们在短暂的分离之后找回失去的伴侣,并保证我们重回归宿。

我们为心碎而生,正如我们为爱而生。套用法国哲学家保罗·维里利奥(Paul Virilio)的话说,在船被发明后,沉船也被发明了。或者,用海伦·费舍尔的话说,“几乎没有人能活着走出爱情”。这听起来可能有些残酷,但它令我感到安慰。我的痛苦并非独一无二,尽管心碎常常像是如此。它毕竟是有原因的。

结成伴侣、爱情——随你怎么称呼——会改变我们。它以某种永久性的方式改变大脑,使我们对欢乐和悲伤都更加敏感;它让我们获得了一种会失去某些东西的感觉。坠入爱河就像用一把上了膛的枪指着我们的脑袋。

原文/www.theatlantic.com/family/archive/2022/02/what-happens-your-brain-when-you-get-dumped/621425/

本文来自微信公众号:利维坦(ID:liweitan2014),作者:Williams,编译:苦山