本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),主播:靳锦、康堤、静怡,制作人:伊微特,原文标题:《冬奥叙事:从“自由个体”谷爱凌,到失落的“俄罗斯三娃”》,头图来自:视觉中国

“现在我不得不为这段难忘的奥运经历画上句号。”2月20日晚,国际奥委会主席巴赫宣布第24届冬季奥林匹克运动会闭幕。在童声合唱《雪花》中,北京冬奥之火缓缓熄灭。

本届冬奥的讨论热度也是空前的。从苏翊鸣的最后一跳,到羽生结弦挑战4A;从“最自由的个体”谷爱凌,到失落的“俄罗斯三娃”;从“手不能停”的劳模张艺谋,到冬奥历史上最受欢迎的吉祥物冰墩墩……大型赛事就像一场极致的真人秀,普通人在漫长一生中经历的挫折、喜悦、偶然与意外,高度浓缩在运动员短暂的比赛时间里。我们被这样的戏剧性所吸引,被它产生的精神力量所激励。而体育又不仅仅是体育,人类几乎一切议题紧紧围绕在它周围。

本期节目,我们从“名场面”出发,回顾冬奥;再到经典人物,探讨冬奥背后的个体叙事;最后延伸到我们热衷于体育竞技、热爱观看并津津乐道的心理成因。

名场面:一些松弛自由的表达

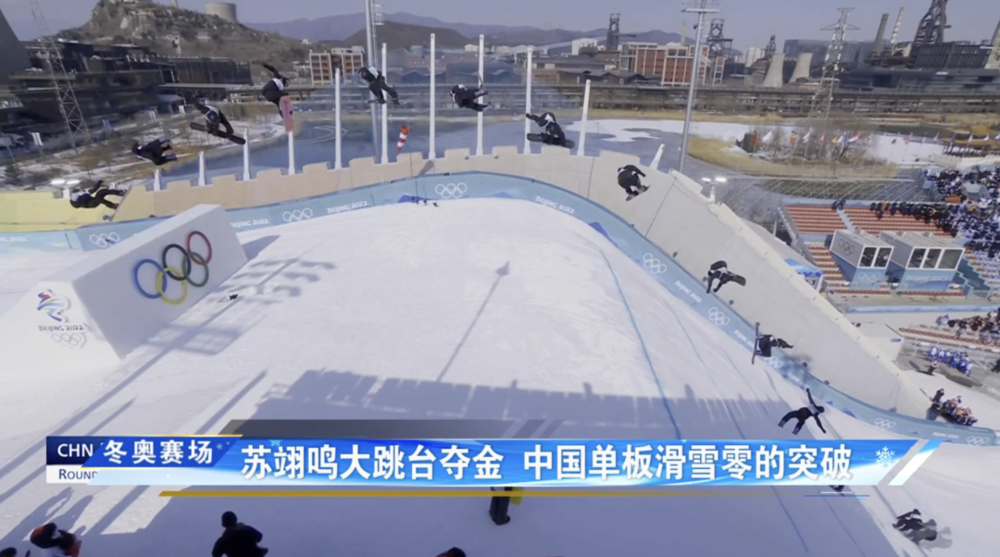

靳锦:我的名场面是苏翊鸣的最后一跳。苏翊鸣是单板滑雪项目中历史上最年轻的大跳台冠军,以及首位赢得冬奥会单板滑雪的中国运动员。拿冠军的那一天,他还不到18岁。第三跳之前他已经锁定了金牌,最后他选择了一种非常轻松的方式滑了下去,并没有以我们想象中一个运动员要追求体育竞赛的极致去完成这个动作。后来记者采访时,他说我要做自己最喜欢的动作,我更想去享受这场比赛,享受这场滑行。记者问,为什么你享受的是外转360度,他说我也说不出来为什么,我只是喜欢这个动作。

在他的表述中,享受和喜欢占了很大的比例。他并不会因为所有人都在看着我,我就要满足所有人的期待,我要成为一个完美的冠军。他当然毫无疑问地技术过硬,实力过人,有策略,有余地,但他没有那种置之死地而后生的紧张感。他的态度让你感受到他享受比赛,金牌只是锦上添花的事情,即使没有最后的胜利,他也完全享受这项运动带给人的乐趣。

静怡:让我记忆深刻的画面是在徐梦桃确认夺冠之后,美国选手阿什利·考德威尔立刻冲上去抱住了她,非常大声地说,“桃桃,I am so proud of you!”。两个人一起尖叫、欢呼。

有媒体问考德威尔为什么会这样做,她说,我知道这有多难,我每天都面对这样的难度,当有人可以成功做到的时候,为什么我不能特别激动地去庆祝他们的成功。

其实考德威尔也参加四届奥运了,最后没能取得金牌,但她同样会为不同国家的选手去庆祝。这个时候好像已经没有国别、没有政治,还原成了人与人之间的一种共情。

康堤:我的名场面是大跳台项目的一个摄影机位,我们应该都看过那个机位拍摄的照片——画面后景是巨型的烟囱和几个冷却塔,前景是运动员飞跃腾空,像小鸟一样飞在半空中。这些画面是极度轻盈和工业硬核的冲撞、结合。

这个大跳台很特别,它是世界上第一座永久性保留和使用的滑雪大跳台,而且是冬奥历史上第一座与工业遗产(首钢工业遗产)结合再利用的竞赛场地。它的设计灵感来自于敦煌壁画飞天,远看很像一条飞天的飘带。而大跳台项目的英文名为Big Air,正是“飞天”的意思,我觉得这个创意结合特别得巧妙。

我还看到一个视频,所有大跳台项目结束之后,工作人员沿着跳台躺着滑了下来,那是特别快乐的一幕。大跳台属于极限运动,普通人很难完成旋转跳跃,但是大家可以躺着滑下来,体验它,享受这一刻,就像一个巨型滑梯。

我的另外一个名场面,是开幕式中的“和平鸽表演”,这也是历届开幕式的“规定动作”。当时我很意外,没有整齐划一的要求,孩子们天真自由地在鸟巢里奔跑。

后来我看了本届冬奥会开幕式的纪录片《盛会》,原来在最初的版本里,和平鸽表演做了非常多的编排,孩子们要不停变换队形,以摆出不同的图形。后来张艺谋看到demo之后,向编舞老师强调,不要整齐划一,减少制式和编排,让每个人自发地去表演,当时距离开幕只有不到一个月的时间。他后面还想到一个创意,孩子们自由奔跑,同时应用即时动作捕捉技术,使孩子们的足迹留下斑驳的星光。与2008年开幕式不同,就是从整齐划一到每个人以相对自然松驰的状态参与其中。

开幕式上还有一个“规定动作”,是演唱《奥林匹克颂歌》。这次是由一群大山里的小朋友演唱的,他们一边唱一边根据旋律摇摆身体,其中有一个小朋友就摇错了方向。我相信那天全国人民都看到那个小朋友摇错了,但那一刻大家都会心一笑,不会觉得他失误了,反而觉得很可爱。

还有开幕式前的热场演出,没有明星和专业演员,完全是由民间广场舞来完成的。和平鸽也好,摇错的小朋友也好,一个核心就是,减少编排、减少制式。

经典人物

张艺谋:“手不能停”的创作者

靳锦:开幕式再怎么轻松愉悦,也是一个动用了超过三千名演职人员的大型活动,而与此同时春节档还上映了张艺谋的电影《狙击手》,他的工作也排到了数年之后,而他今年已经72岁高龄了。春节档期间我们采访过《狙击手》的编剧陈宇,他提及张艺谋精力非常之旺盛,比如他可以连开七八个小时的会议,处理无限多的事务,同时保持对大量信息接受的敏锐度。张艺谋甚至会提到某个刚刚上线、非常小众的影视剧,让陈宇参考。另外张艺谋还是一个深度阅读新闻的人。这样的一个保持着高度的信息接受度和作品产出度的人,我觉得在国内,甚至国际上都是非常罕见的,而且他也是唯一一个导演了双奥的导演。

康堤:对,北京是第一个双奥之城,他是第一个双奥开闭幕式导演。看完《盛会》,我又重新看了一遍《张艺谋的2008》。

前面我们提到2022年的开幕式和2008年有很大的区别,但其实在创意方面,我发现了很多共同点。比如《张艺谋的2008》开篇,张艺谋就提到,浪漫情怀才是中国传统最重要的部分。这一次的冬奥开幕式很像一个续集,在展示完历史后,他终于可以把浪漫情怀作为一个重点去展示。

我还发现,他非常看重把一个主创意贯穿始终。比如,2008年开幕式,核心创意是一幅画卷,这个画卷上展示了四大文明和历史文化,最后由所有运动员走过画卷,完成了一幅世界上最多人参与创作的画。2022年开幕式的核心创意其实是一片雪花,从一个个国家引导牌最后拼成了主火炬。他很喜欢让一个小东西以意想不到的方式变成一个大的文化内涵的承载体。

靳锦:张艺谋比较颠覆我们对某一种创作者的想象。很多作者型导演可能是憋好几年出一个精品,非常爱惜羽毛的那种人。但是你反观张艺谋,他的作品有清晰的品质等级,他也拍过非常烂的片子,快节奏的出产方式也挺受垢病。但是张艺谋的逻辑就是“手不能停”。他像农民型创作者,像农民一样不停耕耘,不管天气如何,而且吞下一切。所以即便大家对他有各种不同的看法,他绝对是永远无法被忽视的一种存在。

康堤:我挺推荐大家去看看《张艺谋的2008》和《盛会》的,我觉得最好的职场剧就是这个样子。最好的职场剧应该是激发你对工作的热爱,让你看到专业的魅力。它是让你迅速进入工作状态、创作状态最好的一针鸡血。

静怡:我也更喜欢2008年那个纪录片,非常真实。两个纪录片能够感觉到一些变化,张艺谋原来其实没有那么自信,就像当时的中国人。夏季奥运会那一年,发生了很多事,我们要让世界看到中国。这次冬奥你会感觉到它相对灵巧和轻盈,相对从容。

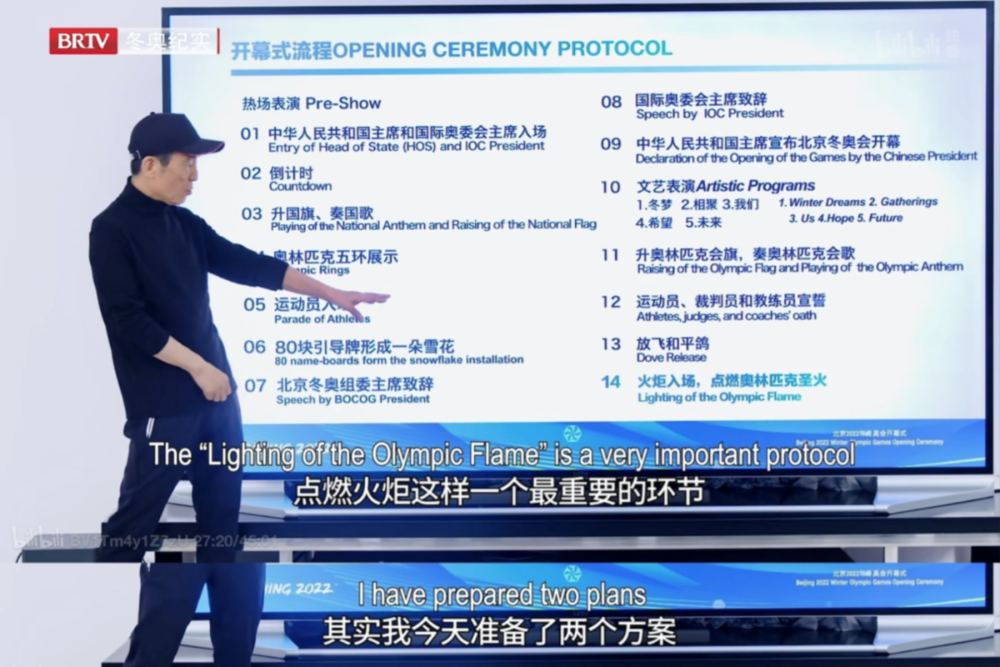

康堤:从火炬的变化也能看出。2008年你可以说,整个鸟巢就是主火炬台。但是这次却是奥运史上最小的火炬。其实“微火”创意本身是一个挑战。《盛会》里很有趣的一幕是,张艺谋也需要像乙方向甲方汇报一样,站在PPT前,向国际奥组委阐释创意。他当时提了两个方案,一个就是微火,符合节能减排的理念;另外一个是无火,完全用灯光打出来一个火炬。最后奥组会觉得,那还是微火好,“只要有火就行”。我觉得这也是一种谈判艺术。

谷爱凌:最自由的个体,最遥远的叙事

康堤:谷爱凌和苏翊鸣给我的感觉是,人在没有太多外在环境的、“人为”的扭曲和伤害下,充分发展和释放自我,所能达到的人类理想状态。但是我们很多人都很难有机会去实现,这里有运气的成份,也有阶层、家庭和生活环境等各个制约要素对你的影响。他们吸引我的是,人在充分发展自我的情况下,有那么多松弛快乐和极致体验,甚至可以去享受压力和恐惧,他们让我看到了人类初始状态的最快乐的一秒,实现了一个接近百分百的“我”。

靳锦:很多人会讨论说谷爱凌的成功与你我有什么关系,觉得像谷爱凌这样出身非常好,汲取全世界各国的优势的人,又找到最利于自身发展的规则,还保留了一个青少年的阳光、轻松和昂扬,你在她身上看不到什么阻碍的力量。而且她本人又没有表现出任何的压迫感,你很想跟她做朋友,你觉得她肯定很有趣。这样一个人,她的成功跟你有什么关系呢?

当我看到这个问题的时候就在想,哪个奥运冠军的成功跟你有关系?他们的辛苦和伤痛你承担了哪一点?他们的成功和名利你又享受了哪一点呢?如果都是为国家争得荣誉,那谷爱凌与其他奥运冠军一样,没有区别。为什么其他奥运冠军不让我们产生类似于对谷爱凌这样的、也许很疏离的感觉?我分享一个自己的看法。

我觉得其实不是其他奥运冠军的成功跟我们有关系,是他们的叙事跟我们有关系。他们的故事其实是我们长久以来非常熟悉的体育叙事,一个家境欠佳的孩子,经过个人不懈努力和国家全力的培养在奥运赛场上一战成名,从此名利加身,回到故乡让父母过上了好日子。这样的运动员真的是太多太多了,从去年夏季奥运会爆火的全红婵,到再往前女排朱婷,这个名单你是可以一直列下去的。

我就举中国冰雪项目三个出身东北的运动员,范可新,周洋,还有徐梦桃,她们的家庭条件不好,但是她们通过奥运会改变了自己的人生。

这些是我们非常熟悉的故事。你说她们热爱运动吗?也热爱,也有梦想。但她们的成功背后是沉重的历史,是改变家族命运的责任和别无退路的孤勇。我们更容易对这样的故事共情。而谷爱凌的成功并非是一种大众路径的放大版或者极致版,她就是孤例,故事只属于她自己。别人很难在她身上投射自己的影子,反而能投射到自己很多的焦虑和不满。

康堤:我同时不喜欢看到的一个叙事是“人生胜利组”叙事。冬奥期间,我在社交网络上看完了一整本“斯坦福女孩谷爱凌”,我们能看到她每天睡多少个小时,她怎么高情商发言,她怎么会玩。我觉得最可怕的不是比成绩,而是比完成绩,还要比闲暇、比热爱、比公开发言,比性格,竞争填满了一切缝隙,“她连睡觉都比你强”,这样的叙事才是让人窒息的。

就像90一代小时候看《哈佛女孩刘亦婷》,那本书给我留下最大的阴影就是,她妈妈会写到刘亦婷怎么上厕所。后来我看到很多同龄的朋友说,小时候父母会让他们捏冰,因为这本书写到刘亦婷妈妈为了锻炼她的意志力会看她用手捏冰能捏多长时间。我很担心谷爱凌会变成新一代“鸡娃妈妈”挂在嘴边的人物。

靳锦:大家会聊到,她面对媒体尖锐的提问表现得八面玲珑或者情商很高,这样的叙述也需要警惕。我们真正的宽容、自信以及放松,不是说我们能够接纳一个完美的谷爱凌,而是接纳一个也许不那么符合我们期待的谷爱凌。当她不愿意再八面玲珑,而是非常清晰地表达自我观点的时候你还能接受她吗?她是一个独立的个体,她并不是证明任何观点、任何事的一个工具。

“俄罗斯三娃”:痛哭、愤怒与失落

静怡:我想讲一下“俄罗斯三娃”,因此前兴奋剂丑闻事件,本次冬奥,俄罗斯不能使用本国国旗和国歌,只能以俄罗斯奥组委代表队的名义参赛。俄罗斯“三套娃”加以区分,拿冠军的是安娜·谢尔巴科娃(千金),决赛失利的是卡米拉·瓦利耶娃(K宝),染着红头发的是亚历山德拉·特鲁索娃(莎莎)。

花滑女单决赛之后,K宝哭倒在教练的怀中,她在比赛中多次失误,名次只有第四。拿了银牌的莎莎,一边哭一边大喊“我恨这项运动”。俄罗斯三娃年龄基本都在16岁左右,此前“软卡”、“杂技娃”,“梅娃”也是如此,她们的参赛生涯特别短。这与我们之前印象中的花滑顶尖级别选手金妍儿、浅田真央不同,她们可以坚持两个奥运周期。

2015年之后,花滑进入了俄罗斯时代。很多俄罗斯选手的教练艾特利·图特别丽泽(面姐)鼎鼎大名。其所在的水晶俱乐部,没有怜悯两个字,只有执行、理解与竞争。面姐在采访中曾坦言,别想从我这里听到奉承,我这里只有真相,如果我不严格,她们就不会站上领奖台,就不能代表国家。

莎莎这次之所以那么伤心,是因为她付出在“四周跳”上面的时间非常长。对这些发育还没有结束的年轻女孩来说,四周高强度的训练,很有可能增加伤病的机率,影响退役后的生活。

没有女孩永远停留在15岁,她们总会发育,总会被淘汰。可也永远有新的15岁的女孩站在冰面上。但这真的就是奥运所要追求的东西吗?

康堤:“俄罗斯三娃”的18分钟视频也是一个冬奥名场面,但是一个令人悲伤和心碎的名场面。莎莎可以说是世界上女子单人滑技术最高的人,但她赛后大喊的是“我恨这项运动,我再也不要上冰面”。这个对我震撼太大了。我觉得这句话是喊向所有成年人的,这些成年人为什么没有保护好她们?后来看面姐的故事我觉得有一点惊悚,她像建造了一条流水线,不断地在生产这些美丽的娃娃们。而她们往往只有一次绽放的机会,然后迅速凋零。

视频中千金也让我非常难过。她明明是一个胜利者,但她却不能去享受那一刻,也没有教练在一旁祝贺她,她一个人非常落寞地抱着她的小熊,默默地又回到了等待名次的位置。那一幕让我觉得所有人都受到了伤害。

靳锦:我看完视频的感受是反思,这项运动的意义究竟是什么?“面姐”利用了很多规则的缝隙。比如为什么选择年轻的姑娘?因为她们的骨骼没有发育完全,身体比较娇小,但“四周跳”是一种高强度的训练,起跳的力量是非常大的,会对身体造成潜在损伤。“面姐”的训练又极其严苛,以一种高强度流水线的方式去生产高淘汰率的竞赛工具人。这种方式让她获得了非常稳定的金牌产出。

那花滑到底意味着什么呢?花滑的一个看点就是艺术性和“人戏合一”。比如你的技术非常好,但是你的编舞,你对艺术的理解,以及整个的理念,是否可以提供一种新的愉悦感?

羽生结弦:“一生悬命”

靳锦:羽生结弦是“美强惨”的代表。长相柔美,蝉联两届冬奥男单花滑冠军,而且本届冬奥他挑战了一个难度极限。惨也是真惨,两岁的时候就被诊断哮喘,经常生病。他曾经在花滑大赛与我国选手撞到了一起,脸被冰刀划破,血流不止,这一切被摄影机记录下来,大家看到了一个浑身是血,但是却非常坚韧的美男子。

康堤:羽生结弦吸引我的是他的语言表达能力和人格魅力。羽生结弦第一场失误时,他说他被冰讨厌了。他曾经这样描述挑战4A,“当我想翻越一堵墙的时候,一直有许多人向我伸出援手,为我创造了很多契机,我才能够一次一次地翻越各种高墙,而最后在墙上向我伸出手的是9岁的我,最后拉着他的手一起翻越了这堵墙。”这样的叙述和感受本身就是迷人的。

羽生结弦在我心中是日本精神的代表,就像他经常说“一生悬命”,他在实践着这四个字。

靳锦:羽生结弦有一种对绝对技艺的献祭感。这种献祭感我们可以在日本武士,甚至是寿司之神身上看到。他把自己的身体和精神作为武器,不断去打磨、打磨,再打磨,最后人和技艺合一。

俄罗斯三娃也是“美强惨”。如果说羽生结弦的“美强惨”,是个人对极限发起的一次又一次徒劳又决然的冲击,像古希腊西西弗斯式的人物。而俄罗斯三娃代表的“美强惨”,是对规则的精准计算,对结果至上的追捧。我们在里面能看到策略、理性和算计,但是你看不到人。

王濛:心无障碍和女性话语权

康堤:在解说台上看到王濛,让我想起邓亚萍上《圆桌派》的那期节目,在一个男性多年掌握话语权的“圆桌”上,邓亚萍吸引住了所有目光,牢牢把握着话题走向。解说台上的王濛同样如此,黄建翔甚至成为一个捧哏形象。而且她们的话语权不是任何东西带来的,是她们的专业带来的。

她的解说有一种魅力是,把复杂规则通俗化,哪怕第一次看短道速滑,你也能看明白,甚至可以爱上这项运动。她没有拘泥于任何形式,最大程度地畅快表达。还有一点,她没有作为一个完全排除性别元素的女性形象出现在大家面前,她说自己有300支口红,她说我今天画眼线了,可能看得更清楚了等等。王濛给我的感觉就是,心无障碍,让我们珍惜这样的表达吧。

当我们看体育比赛,我们看的是什么

康堤:以往“春节档”是电影,今年“春节档”是体育赛事。这个春节我们在应接不暇地看比赛,大年初一晚上是男足世界杯预选赛,初四立春晚上是冬奥会开幕式,初五晚上是女足亚洲杯决赛。为什么这么喜欢看比赛?我觉得可以用贺炜在解说女足亚洲杯颁奖仪式时的一句话来解释。他说,重要的不是一定要赢,而是从体育比赛里获得在平凡人生中也要继续努力下去的鼓舞。

我发现,观看体育比赛的时候大家都会有一种强烈的代入感,“是不是因为我看了这场比赛,所以它才输了”——我一直好奇这个心理背后的逻辑。

靳锦:我觉得人观看、阅读和观影的逻辑是“与我有关”,因为人真的是一个共同体。看比赛也是这个样子,我们为了不想体验这种紧张,会调台,因为我们想切断这种联系。很有意思的是,我们觉得一定是因为我看了,我们才输了,但是你看的时候为什么对方没输,因为我们跟对方没有关系。我们还是觉得我们是一伙的。

体育项目有一种非常强大的极致性,主要体现在人与时间的对抗上。它对抗了两个时间。一个是生理时间。大多数运动都有竞赛时限,有的长一点到30多岁,有的短,比如说花滑、体操,十几岁就是你出成绩的时候。普通人在漫长的一生中经历的积累、挫折、喜悦、偶然,会高度浓缩在一个运动员短暂的竞赛时间内,这个就会产生强大的戏剧性。

另外一个对抗是比赛时间。训练的时候再长,比赛时间都很短暂。可能马拉松和网球会长一点,但是百米跑只有十秒钟,很多变化就是一瞬之间发生的,这个怎么会不刺激,不好看呢。极致条件一定会产生极致的体验,你就像看一个极致的真人秀。而体育又不仅仅是体育,商业、政治、身份认同……人类几乎一切议题紧紧围绕在它周围。

本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),主播:靳锦、康堤、静怡,制作人:伊微特,图片:视频截图