本文来自微信公众号:看客inSight(ID:pic163),作者:梅森,编辑:鸣子,原文标题:《抠门老板、留学生、业余矿工:在北极圈里淘金的乌龙团队》,头图来自:采访者供图

我找到一份去无人区挖金矿的工作

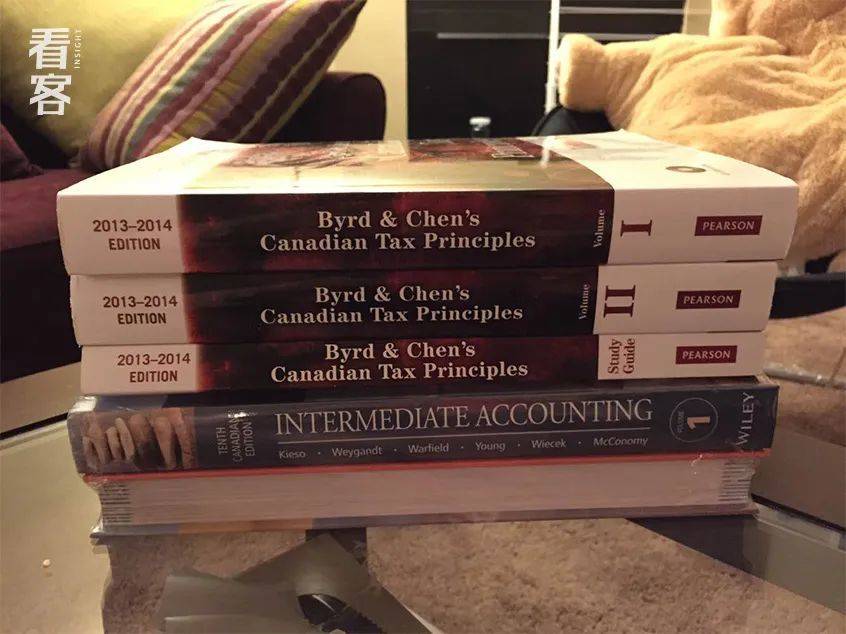

决定去加拿大留学读会计的时候,爸妈都说这个专业万无一失很好就业。没想到毕业在即,却赶上了全球经济不景气,十二月修满学分毕了业。工作还是没着落。

投出去的简历大多石沉大海,我发现一个悖论:应聘单位都要求“1到2年的相关工作经验”,像我这样刚毕业的学生没有工作经验,等于不符合要求——但如果所有单位都要工作经验,那我不就永远都不符合要求吗?

有天我在网上看到一则招聘广告:招翻译,要求精通中英文,能接受在无人区工作的环境,包吃住,月薪两万(人民币)。

对于还没毕业的学生来说,这个薪资算非常不错了。我本着有枣没枣打三杆子的心态发了封邮件询问,没想到很快就有了回应。

招聘的是个山东老板,跟我还是老乡。他说他在加拿大北部买了一片地,底下有金矿,但他不懂英语,需要一个熟悉加拿大的人帮他操持各种手续,跟他一起去开矿。

我们当下就拍板,说回国一起吃个饭见面聊聊。12月底最后的成绩出来后,我开始马不停蹄地准备材料,申请工作签证。一切收拾妥当之后,便满心欢喜地踏上了回国的旅程。

回国之后我见到了老板,他很健谈。后来因为经常要在无人区开车奔波,他跟我讲了很多自己年轻时候的故事来提神,防止我开车犯困。

从来没有上过学的他,早年间因为喜欢打架进过劳教所,在那里学会了认字写字;后来跟人学着做生意,从广东进了纽扣之类的小东西走街串巷倒卖,在那个年代属于标准的“投机倒把”,攒到了人生的第一桶金;再后来他又开过客车,贩卖过水果,开过工厂,直到40多岁开发了一个房地产的项目才发了家。

他之前曾经在外蒙古做过煤矿生意,只可惜刚投产没多久煤价就开始暴跌,虽然没有亏得血本无归,但是最后一算,还是把矿关了比较合算。

用他自己的话说,他也没什么文化,只能干一些这种实业,太高端的东西,比如比特币之类,他玩不转。去年他曾陪着别人去加拿大考察过,感觉金矿这一行挺有意思。他买了一块地和一点设备,打算今年从国内发过去,正式开始搞。末了他也有点自嘲地说,如果这次金矿再失败的话。他就把钱存进银行吃利息,房产拿去收租,以后再也不做生意了。

不过那顿饭上,他主要是问了我英语说得溜不溜,有没有驾照可以帮他挂靠买车子。这些对我都不是什么难事,基本就敲定了这份工作。

中国矿工,往往是一个固定小团体

老板的那块地在北极圈,我们等到4月底北极的雪化得差不多了,才从国内出发。

先飞到了温哥华。温哥华可以说是我在加拿大最喜欢的城市了,依山傍海,气候宜人,中国人多,尤其是在大温哥华边上的里士满,满大街的中文招牌和亲切的中国话,会让你有一种没有出国的错觉。

因为老板不会英文,所以我们必须要招聘中国矿工——这几个中国矿工也都不会说英文,他们分别是老于、老王、老吴和老赵。

第一次见面约在了咖啡厅,我跟老板进去的时候,他们几个人正在向服务员比划着点咖啡。见到我们,他们急忙招呼老板就坐,知道我是翻译后,又把我拉到前台让我帮他们点单。

他们几个人每年夏天都去北边的矿上工作,到了冬天再回温哥华随便打点零工。他们每年都换老板,从来不在同一个矿上工作——这一点我的老板并没有当回事。

聊了聊,我就明白他们其实是一个相对固定的小团体,每个人都在团体里发挥独一无二的作用:

老于是这几个人里面年纪最大的,经验也最丰富。他在很多金矿工作过,对“洗金”的流程也很了解,相当于这个小团体的带头大哥。老板给他开了额外的工资,希望他能做好领头作用。然而,在加拿大工作很多年的他后来与老板产生了不少的矛盾,要求额外的休息,拒绝加班或者索要加班费等,经常与老板经常闹得很不愉快。

老吴是正儿八经的技术移民,原来在国内在银行做一个小主管,是这几个人里文凭最高的,能够稍微说几句英文。他来到加拿大之后因为语言不行,只能做一些送餐、园林类的体力活,每到夏天就去矿上辛苦一下。由于是半路出家,他对机械只会最简单的操作。在北极开矿,每年只有夏天可以工作,到了秋天他就会“失业”,去政府领失业保险,等着休息够了,到了下一年夏天再接一份矿上的工作,秋天再领失业保险,往复循环。不过他的心态调整得倒是很好,并没有因为职业的落差而难过。

老王则是非法滞留,在加拿大没有合法身份,已经有许多年没有回老家合肥了。他从小就跟着家里人学习驾驶各种工程器械,为人老实靠谱,属于在这几个人里最能干的,只不过因为身份问题必须要依靠这个小团体才能找到工作。有些雇佣过这个小团体的老板都会单独找他,下午他第二年接着干,不过他还是选择跟这帮人一起。后来有一次我们聊起合肥,他说合肥是一个非常破的城市,我告诉他,合肥已经通了好几条地铁,发展得很棒,还打开网页给他看。他很认真地看着屏幕,脸上似乎有点失落。

至于老赵,来了没几天就被辞退了。

他们毫不惊奇,也许是金子见多了吧

定下来员工,我们就需要购买一辆房车,既作为我们的交通工具,在无人区也要作为我们吃饭睡觉的大本营。

老板在网上选定了一辆80年代的老房车,8000多加币的价格很是实惠,可是开出去的时候,连刹车都是坏的。我们一路胆战心惊地开到修理厂,排队时突然下起了大雨,于是又发现了房车漏水的毛病。所幸老赵的车上就有工具,去买了补漏水用的漆爬上爬下搞定了漏水,老板也因此跟我说,这几个人看着就老赵最靠谱。

房车修好,我们以为一切就绪了,没想到老板为了省钱而闹出的乌龙才刚刚开始。

我们挖矿的设备大部分都是从国内采购的,老板找了个“清关”的人,但设备还没到,那人就开始耍无赖,说要报税、要加钱,狮子大开口要2万加元,连我这个菜鸟都能看出来是想敲诈。老板跟这个人在咖啡厅吵了起来,服务员不懂中文,以为这两人要打起来了,于是警告我们小点声,否则就报警。

离开咖啡厅,我赶忙在网上找了一家正规的加拿大清关公司咨询,这个公司建议我们马上飞回青岛,把设备的收货地改为温哥华北边的鲁伯特王子港,这样就能重新报关,还给我推荐了新的运输公司。于是我和老板马不停蹄地坐了14个小时飞机回到北京,改完文件,又从青岛又飞回温哥华。

老于他们几个一直在温哥华等我们回来,车子上路,就开始算工钱了。

我陪老板坐飞机,老于他们负责开房车,我们的目的地是育空地区的白马市。这是一个人口稀少的地区——加拿大国土世界第二大,但总人口跟北京差不多,而育空即使在加拿大人的心中,也被认为是人少到不配叫省(province)、只能叫地区(territory)的地方。

我个人对金矿一点都不了解,很多时候要跟当地人重新学习俚语和专业词汇,比如拿来淘金的土叫做“pay dirt”,第一次听到的时候我十分不理解,当地人告诉我:淘金者从这土里面拿到钱来支付一切,所以叫“pay dirt”。

不过看上去老板对金矿很有研究,按他自己的估算,这个矿每吨土能洗1克多金子,除去安装设备花掉半个月,剩下两个半月能洗出50多万加元的金子,合人民币250多万,堪称现实版的日进斗金。我听了之后着实羡慕,老于他们几个却没什么反应,我心想,也许是他们见过的金子太多了吧。

然而,继破烂儿房车和清关危机之后,老板的淘金梦迎来了第三个乌龙。

离我们矿区最近的小镇叫道森市,说是“市”,其实只是个人口1000多的小镇。镇上没有交通灯,但是医院警察局学校博物馆样样齐全,历史上,因为克朗代克淘金热,这里曾经是北美洲西海岸第二大城市,仅次于旧金山,杰克伦敦的《野性呼唤》就是在这里写的。

这个地方如今已经没落了,每年最热闹的就是夏天淘金者们的到来。此外,这里也是美国经加拿大通往阿拉斯加的必经之路,所以也有一些旅游生意可以支撑当地人的生活。

我第一次踏入这个小镇的时候,觉得这里很有特色,但是在这里待久了就很没意思。到了8月底,我只希望去人多的地方,人越多越好,最好是北京地铁晚高峰的4号线那种把人挤到质疑人生的——不过这是后话了。

老板的第三个乌龙就发生在这个小镇上。在道森市,我们需要把集装箱里的装载机零件组装成整车,直接开到矿区去。在吊车的帮助下我们成功地把它组装起来了,但是驾驶室跟主体是要把电线连起来的,这时候我们发现,老板买的二手机械根本没有图纸。

我们不知道如何下手,老板大手一挥,说“一根根试”。等到电线都连上时,几个人已经是满头大汗。装载机发动成功了,但我们很快发现,这台机器的动力明显不足,别说挖矿了,挖个小土堆都费劲。我们联系国内厂家,但他们也不知道问题出在哪里,我提议找个当地的外国师傅帮忙看看,毕竟人家世代挖矿,什么都见过,但老板支支吾吾,还是希望我们能用土方法和运气搞定,省得他额外花钱。

我理解,老板从年轻时一路用土方法致富发家,看着哪门生意人多就去掺和一下,凡事“硬着头皮上”的思维在他那里是成功的关键。他很不能接受“资本主义国家”一板一眼、你来我往的商业关系。

但是折腾了好几天,依然没有进展。最后老板还是只好找了个外国技师,人家三下五除二就给我们解决了问题。老板心疼钱,但也没办法。

有了装载机,我们就可以把营地周围的树木清扫干净,接下来就到离道森市100多公里外的矿区营地,开始正式的无人区生活。我们一行人浩浩荡荡地出发,一路上我的心情还很亢奋。

我们到达矿区的时候是中午,考察了一下地形,就开始收拾我们的工具和行李。收拾完我抬表一看,发现已经是晚上8点多了,但天还亮着——这时候我才意识到,我们进入极昼了。

后来的几个月里,我再也没有见到黑夜,每天晚上,必须要把所有的窗帘都拉下来才能入睡。老于他们几个对此当然早有预料,也很容易适应,让我惊讶的是老板,他一把年纪了,居然没对外面铮亮的天表达过任何不满,每天着床就睡。问他,他只说,我年轻的时候经历的可比这多多了。

没想到这句安慰的话,成了我接下来几个月的口头禅

平时我们用房车带的煤气罐做饭,食材是去道森市的超市里采购的(镇上的加油站可以补充煤气),有一台发电机提供生活用电,但是只会每天开一小会儿,生活用水是买个大水箱在道森市装了水拉上来的,饮用水则是买了两个过滤壶接水过滤完再烧开。

老于曾经当过厨师,一开始都是他做饭,我帮着打打下手,等矿上忙起来了,我就直接上手做,反正在国外留学生活过的都会做饭。老板不爱吃西餐,我们平时吃的多半都是家常菜,西红柿炒鸡蛋,土豆丝,炖白菜,不过好在加拿大肉便宜,就吃得还不错。有一次有一只野鸡直接飞到挡风玻璃上撞晕了,被我们带回去加了餐。

附近唯一见到有人的地方,是几公里以外的一个勘探队营地,有一次我们开车路过他们营地附近遇到了熊,就特意去打招呼跟他们说做好防备,但除此之外,也没有更多交流了。

我的工作比较清闲,说是翻译,但真到了无人区,也就没有太多跟人沟通的工作了。在矿上我除了做饭,就是到镇上采购零件补给品。因为地理位置原因,小镇的物价很高,再加上汇率,物价高得经常让老板气得大骂,说这个地方是被黑社会垄断了。

我当年刚来加拿大的时候,第一次去超市就刷了150多刀(加元),也是心疼得不行,所以很是理解老板。我不停地安慰说:人家唐僧取经还九九八十一难呢,咱们这才到哪儿呀。没想到,这句话成了接下来几个月我跟老板的口头禅。

在没有手机信号的无人区,我们用卫星网来跟外界联系,只不过调制解调器一横着放就出毛病,只能竖着放。至于网速,要看人品,老王的手机听歌都没问题,我们发个微信都卡,一遇到乌云,就连不上卫星,更是抓瞎。

说到卫星网就不得不提到老赵,刚开始老板觉得他是几个人中最靠谱的,可是来到营地后,我们才发现他并不会开工程机械。老板很生气,没多久就把他开除了。而我们营区卫星网的事情最初是老赵联系的,他被开了以后怀恨在心,就以我们公司的名义给卫星网在道森的代理商发了很多辱骂短信,导致卫星网出故障后,代理商拒绝给我们维修,还拉黑了我的电话。

我们在矿上过了将近1个月没有网的生活,老板烦躁极了,后来直接开了个房间留我在镇上,要我不停地给卫星网的总公司打电话解释。就这样,我待在旅馆房间里狂打了整整一天电话,道森市的代理商终于肯接我的电话了。

我们把网络设备拿到镇上,终于见到了传说中的代理商,一个胖胖的加拿大老头儿。他可能是我长这么大以来打过最多电话的人,我又跟他解释了一遍,那些短信是一个被开除的矿工发的,跟我们没关系。他只是耸耸肩膀,做了测试后,很快就把设备修好了。我对他说Thanks a lot,他也马上回说Have a nice day,但我觉得我们都挺想跟对方打一架的。

后来老板还常常提到老赵,说他是中国人坑中国人,不靠谱,要是在中国,绝对不会付他工钱。而老赵走之前,也曾经怒骂过老板,说他不给矿工买保险,加拿大没有这样的老板。

人家那叫洗金子,咱们这是洗砂子啊

到了8月,我们终于要正式开始用水泵引河水洗金子了。

按照规定的流程,应该是把洗过砂子的泥水引到沉淀池,沉淀泥沙后再排回河水中。但是我们的沉淀池建在半山腰,底下是冻土,无论怎么挖水池,一天之内在泥水的冲刷之下冻土必定融化崩塌。在沉淀池塌了几次后,老板又烦了,失去耐心的他又是大手一挥,直接将泥水排放到了河里。

几天之后,矿务局给老板发来了警告信,但是老板并没有当回事,继续开采。在他的心里,先把金子开出来比什么都重要。这让我着实捏了一把冷汗,毕竟我们矿上还有个没身份的老王呢。

万幸的是,除了警告并没有其他的事情发生。

然而没过几天,老板从国内买的两个水泵就报废了。虽然卖家一再保证“绝对没问题”,但事实上水泵的动力根本不足以把水引到高坡的震动筛里,组装好的振动筛根本无法移动。我们抬着设备,屁颠屁颠地跑到山腰建了个水池,想让第一个泵抽水到水池,再用第二个泵“接力”引水,但都宣告失败了。

不得已,我们又来到镇上采购水泵。老板依然选择了最便宜的二手泵。果不其然,刚在矿区安装好,这个比我年纪还大的二手泵就坏了。

为了修这个破泵,我又数次往返于小镇和矿区,采购各种零件替换尝试,每天开几百公里的车,开到吐。最后我忍不住劝老板找个外国技师上来看看吧,外国技师来到矿上后,又是三下五除二就把这台泵修好了。

到这个时候,我对淘金的好奇和热情已经被彻底耗没了。二手挖掘机的斗不是原装的,找不到匹配的替换齿;挖掘机液压管爆裂要更换,水泵的水管承受不住水压爆了,皮卡的变速箱坏了在没信号的高速公路抛锚……

最崩溃的是老板从国内采购的设备都是以“厘米”为标准,而加拿大的零件尺寸多半都是走英联邦的“英尺英寸”,有些螺丝买回来,总是差了一点不合适。很多时候我刚回到矿上休息下来,又不得不再开车回镇上。

我看着老板总是背着手站在矿坑口,不知道他对于各种乌龙浪费的时间作何感想。

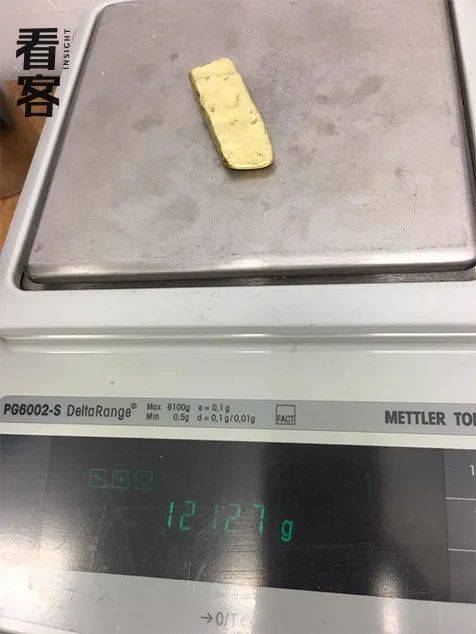

北极的夏天时间很短,到了8月底气温开始降到零下,9月初就要下大雪,所有人必须在下雪之前回到道森市,否则就会大雪封山被困住。我们真正洗金子的日子没有几天,但也好歹收集了一点金沙,可以拿到镇上去找收金子的人进行销售——这是全程最顺利的工作了,只要手里有货,凭着当天的国际金价,再交5%的手续费,就可以轻松拿到现金。

整个小镇都是赚的盆满钵满的矿工们,坐在Motel(汽车旅馆)门前的长椅上,能看到很多拿着大袋金沙的矿工准备离开这里。有个大胡子矿工从皮卡上很嚣张地卸下来两袋子金沙,提着袋子问我“Gold”用中文怎么说,告诉他之后,他自己重复了好几遍:“金子,金子!”

最后,我们挖出来的金子卖了两万块钱,人民币。我们每个人都很无语,因为这点钱都不够支付油费。当天,老板铁着脸带着我去走访了几个附近的金矿,去询问一些技术细节。在别人家的金矿,我看到了大块的狗头金,可是我们矿上都是很细的金沙,很丧气,回来的路上忍不住发牢骚:“你看看人家那才叫洗金子啊,咱们矿上那真就是洗砂子啊。”

晚上,我们又去镇上拜访了认识的一个老矿工Frank,请他亲自来我们的矿上看一下。Frank是一个很神奇的人物,他是新西兰人,从19岁开始就在道森的金矿工作,一干就是30多年,现在拥有自己的一片小金矿,收成还不错。每年他们夫妻二人在道森干一个夏天,到了冬天就飞回新西兰接着享受南半球的夏天。他非常喜欢吃小镇上那家极其不正宗的加拿大式中餐,我们也是在餐厅中攀谈相识。

Frank来到矿上以后,一眼就发现了问题:矿工们挖的土层不对。金子比较沉,会沉到地底,正确的操作是先挖到岩层,直接把岩层上面的那一层土挖出来洗。老于他们根本就没挖到岩层,所以洗的土含金量非常少,也就是说,这一个月我们基本在做无用功。

Frank怕我们不明白,反复用junk(垃圾), shit(你懂的),crap(shit),useless(没用的)等单词形容我们洗的土,我也只好一字不差地翻译这几个单词,让老板很受打击。

临近午饭时间,心灰意冷的老板看着大家说:“现在天气也越来越冷,咱们把剩下食物拿出来做一顿,今年就这样吧,明年再干。”我以为他会对老于他们大发脾气,但他没有,兴许是知道再说什么都于事无补了。

我想这大概也就是老于他们一直来回换地方的原因吧,他们只是懂一点开机械,对挖矿最关键的部分其实一窍不通,每个老板雇了这几个人都挖不到足够的金子,赔钱,自然不会长期雇用了。

北极也逐渐开始有了夜晚。我们花了一天时间把矿上的设备收拾了一下,该封存的都封存到集装箱里,老于用挖掘机封好路,就下山了。

从无人区到了大城市的感觉像是获得了新生。老板和我说,他想去拉斯维加斯玩一圈散散心,这一趟赔了得有100万了。没去过维加斯的我当然非常开心。在赌场里,老板的运气终于变好,拿了卖金子的钱做本,出来的时候钱翻了1倍多。

这时候我们收到老于的消息,说平时开的那辆皮卡拿去温哥华的汽修厂修理,发现车灯也是坏的,只不过我们之前一直过白天,根本没机会发现。

本文来自微信公众号:看客inSight(ID:pic163),作者:梅森,编辑:鸣子