本文来自微信公众号:西泽研究院(ID:wendao-thinkers),作者:赵建(西泽研究院院长、教授),原文标题:《赵建:中国式朝圣——后城市化与后疫情时期的“回家过年”》,题图来自:视觉中国

中国最近半个世纪最大的事件,莫过于将近8亿人口从乡村迁移到了城市。今天中国的城市化率已经接近70%,距离发达国家只差一步之遥。然而,与西方发达国家长达几百年的自我演化的城市化相比,中国的城市化进程具有快速强制构建的意味——以政府为主导的建设运动。

在这个过程中,四千多年的“乡土中国”被快速解构,一座座现代城市在钢筋混凝土和道路管网中如雨后春笋拔地而起。

与此同时,积累了几千年的乡土中国精神体系也被打碎和解构,但基于现代市民公共意识的城市中国精神体系却没有相应的成熟。突然从乡镇迁移到都市的人们,在心灵和信仰重建的过程中难免会出现“乡关何处”的精神危机,而主要的慰藉方式之一,则是一年一度的春节还乡、回家过年。

他们带着忙碌一年积攒的积蓄和乡愁,在短短一周的春节小长假期间集中释放,给一年内大部分时间沉寂的乡村带来了一点热闹和红火,可以看作是城市对乡村的一次经济和感情反哺——尤其是对那些没法落脚城市,老人和孩子还在家乡留守的进城务工人员。

回乡过年,在中国快速的城市化进程中如此重要,如此充满仪式感,甚至可以看作是中国现阶段独有的“非物质文化遗产”。

然而,随着现代城市生活方式的普及,农村人口减少和人口老龄化的加剧,年的味道逐渐变淡。更重要的是,一场大疫情改变了这种城乡之间的经济和情感流动。“恶意返乡”从官方语言中涌现及热议,是一次不可避免的精神重创。

在疫情面前,家乡对游子返乡并不友好的态度,会造成越来越多“异乡人”的精神破产——还有什么比故乡将游子抛弃更无情的打击呢。而治理现代化程度高、具有人性温度的城市(主要在南方),在此时会让无法返乡的人重新定义家乡。不破不立,可能恰恰就在这个乡愁精神危机与“乡关何处”的重新寻觅过程中,润物细无声的完成了一次城市心灵家园的重建。

大疫情,进一步加速了落后地区和发达地区的分化——不仅仅是经济和物质的,还有心灵和精神的。

一、“恶意返乡”——作为乡愁情感的一次精神危机

回家过年,是中国快速城市化进程中独有的精神期盼,是无数个进城打工的异乡人漂泊一年身心俱疲后的心灵慰藉。而疫情两年来严格的返乡防控措施,让越来越多的异乡人只能面对“回不去的家乡”望乡兴叹。除了徒增一份浓浓的乡愁,还有突然终止的城市向乡村反哺的春节效应。疫情防控如果导致越来越多的人选择在大城市就地过年,小城镇和乡村会更加冷清,城乡分化会进一步拉大。

要知道,对于很多无法在大城市安家但又不得不在大城市工作的人来说,一年一度的回家团聚和过年的意义非凡。在中国人的信仰谱系里面,家和血缘文化无疑占据着核心地位。虽然最近半个多世纪,中国的工业化继而城市化解构了中国传统的乡土文化,但由于城市仍然给予不了那些生长在农村就业在城市的人们足够的“归宿感”,尤其是对那些在城市仍然没有稳定工作和自有住房的年轻人和进城务工人员,他们的内心依然没有在大城市安置。

每当春节来临,虽然很多传统仪式被精简,回家会被乡镇的落后习俗(比如相亲)及琐碎事务所烦恼,但仍然视为必须的旅程——类似那种宗教式的“朝圣”旅程。

然而最近两年的大疫情改变了很多。防控措施阻隔和阻挠了回家的路,家乡对在大城市的打工同乡回家的态度也发生了变化。或许是情势所迫,但城市之间的防控方式和态度存在较大的差异。治理现代化程度高的城市能够做到以人为本的差异化对待,而很多官僚主义比较浓厚的城市则在粗暴简单的一刀切。

“恶意返乡“的词语涌现和社会热议,意味着乡愁作为中国城市化进程中原生情感动力的一次精神破产。如果返乡都成为一种”恶意“,那么为家离乡在外辛苦打工一年的意义何在,尤其是对那些无法在城市安家,老人和孩子仍然留守当地的进城务工人员来说。漫长的一年时间,或许只有团聚那一刻的心灵慰贴,才能将一年的疲惫抚平,才能有重新踏上流浪打工的勇气。

因此或许从此开始,区域之间的竞争力将主要不再取决于资源禀赋、优惠政策和乡愁情感的牵引,而是基层政府治理的现代化程度。

我看到太多的微观案例,人们在回家过年过程中,官僚主义浓厚的北方家乡的粗暴无情与南方城市的科学精细又不失人性温度的治理体系形成鲜明的对比。这将进一步印证学者们关于城市和区域竞争的一个假说:在未来,一个地区招商引资和吸引人才的核心已经不是硬件层面的,而是这个地方如何以科学的治理体系善待资本和人才。疫情是一个放大镜或加速器,放大了人性的善恶,加速了历史的进程。

二、回家过年——城市对乡土的一次物质和精神补偿

春节是中国独有的节日。春节期间的人口迁徙也是中国独有的,伴随的是在外辛苦劳作一年的打工人,带着乡愁和积蓄回家团聚。每年临近春节半个月,就像候鸟迁徙一样,亿万打工人开始踏上回家的旅程。同时留守在乡土的千万儿童和父母,也开始了翘首以盼的倒计时。此时,如果从几千米高空俯瞰中国,就会看到一列列火车,一辆辆汽车,还有排成长队的摩托车,从城市出发,像一条条河流一样,向乡镇汇聚。

而也就在春节这半个多月的时间,沉寂了一年的乡土烟火开始热闹了起来,等候了一年的老人和孩子脸上挂满了幸福的神情。这一切,构成了半个多世纪中国工业化、城市化进程中独有的雄壮景观。

而在经济层面则意味着,围绕春节返乡、团聚、过节、回城的长达一个多月的独有的节日消费效应。交通、旅游、物流、娱乐、餐饮、零售等,都会在平时舍不得花钱的中国人当中来一次集中的释放。很多打工人在平时的辛苦劳作中,舍不得吃点好的穿点好的,但到了春节对待自己的孩子、老人和其他的亲朋好友,往往是非常慷慨大方。同时这也意味着,人们在大城市辛苦一年赚的钱,拿到三四线城镇和农村消费,势必会给原本冷清的乡镇带来短暂的活力和繁华。

虽然只是一年一度的几天,但由于春节在中国人的传统地位,各种消费是“刚需”的。如果后工业化和城市化阶段,消费成为经济增长的核心动力,那么回乡过年的春节对提升消费总量和优化消费的空间结构非常重要。

春节具有特有的空间经济学意义,那就是伴随着人的回家过年,财富和消费从大城市向小城镇和乡村的一次“反哺”。而除此之外的大部分时间,则是乡村对城市的资源输出——人进城打工、投资(买房)和消费,带来了城市的扩张和繁华。最近几十年的城市化进程中,城市就像一个钢筋混凝土森林,不断的向外生长和延展。与乡村相比,城市需要更多的资源和能量,它从一开始就从乡土“攫取”,从人口到土地,从物质到情感,通过各种价格剪刀差来获取自身快速生长的所需。从理论上来说,城市化的前身是工业化(城市是工业时代空间重塑的产物),初期的工业化依靠的是乡村的“牺牲”,当工业社会发展到一定阶段再反哺农业,推动农业的工业化和现代化,构建新型的乡镇体系。

然而对于中国来说,在加入WTO参与全球产业链和价值链分工后,由于人多地少农业并不具备比较优势,得不到国内外资本的青睐和支持,农业的工业化和现代化相对滞后。即使到现在,即使有政府的补贴,中国的农业和农产品也基本没有可观的经济利润。

在这种情况下,中国的农业,现代的乡土中国,社会和体制意义远大于经济意义。

第一,通过二元结构缓冲危机,为6亿多农民和农民工提供社会保障。当城市因发生经济周期而大量失业的时候,人口可以从城市回流乡土,除了减少财政开支外,还不至于在城市中形成贫民群体导致社会不稳定问题。而回乡后的人们,一方面有基本的生存保障不会成为需要救济的流民,另一方面难以形成成型的组织而集体行动。第二,在城市的房地产因为物权法和民法,私人产权(产权不等于所有权,产权是一种权力束)被逐渐明确和不断强化的时候,农村土地依然保持着集体主义的“本色”,为社会主义市场经济的独特体制保留着意识形态的制度底蕴和政策空间。这本质上是一种体制精神的遗产。

认识到这一些,理解了现代城乡体制二元结构形成的中国独有的经济和精神二元结构,就会理解回到乡土过年对中国人的意义。很多人说中国人没有信仰。的确,中国人可能没有宗教意义的信仰,但却有着朴素的家文化和血缘传统,这可能是一种“形而下”的信仰,它意味着责任和牺牲。也有人说中国人爱钱如命,金钱就是中国的信仰。也并不完全错,但是无论中国人多爱赚钱,但是春节期间大部分还是要停业放假、闭门打烊,回家过年。当回乡过年的人们,给空巢冷寂了一年的乡村带来短暂烟火热闹的时候,自己也得到了短暂的心灵慰藉。此时,家乡更像一个驿站,短暂的休息和放松后,又可以有力量和勇气继续踏上进城打工的旅程。

三、就地过年——如何深刻影响中国人的物质和精神结构

因为疫情的影响,很多城市近两年实施倡导就地过年的政策,回乡过年的人们越来越少。实际上,就算没有疫情防控政策,回乡过年的春运人流也在逐渐减少。中国经济社会发展过程中,这种城乡之间最典型的“非物质文化遗产”可能正在消失。然而真正的春节,最有味道、最有仪式感的春节,只能在乡村中存在。城市里的春节就像温室里生长的蔬菜,缺少味道。而春节之前历经千山万水的还乡,一年一度才能相见的团聚,则更为春节增添了年味。如今这一切正在变淡甚至正在消失。

一方面,回乡过年的减少代表着中国城市化的“成绩”,越来越多的人可以在城市安家落户。当然也意味着快速的人口老龄化,老家的亲人在快速减少和消失。另一方面,带有强制意味的就地过年政策对回家过年的人为阻断,则带来较大的经济和社会影响,更深层次的则是改变或者加速中国人经济和精神结构的变迁。

当中国城乡之间突然减少了这样的空间流动,当仅有的一段从城市到乡村的路上拥挤时段消失,也就意味着城市对乡土最后的反哺和情感慰藉消失。城市和乡村,从此以后“相濡以沫,不如相忘于江湖”。

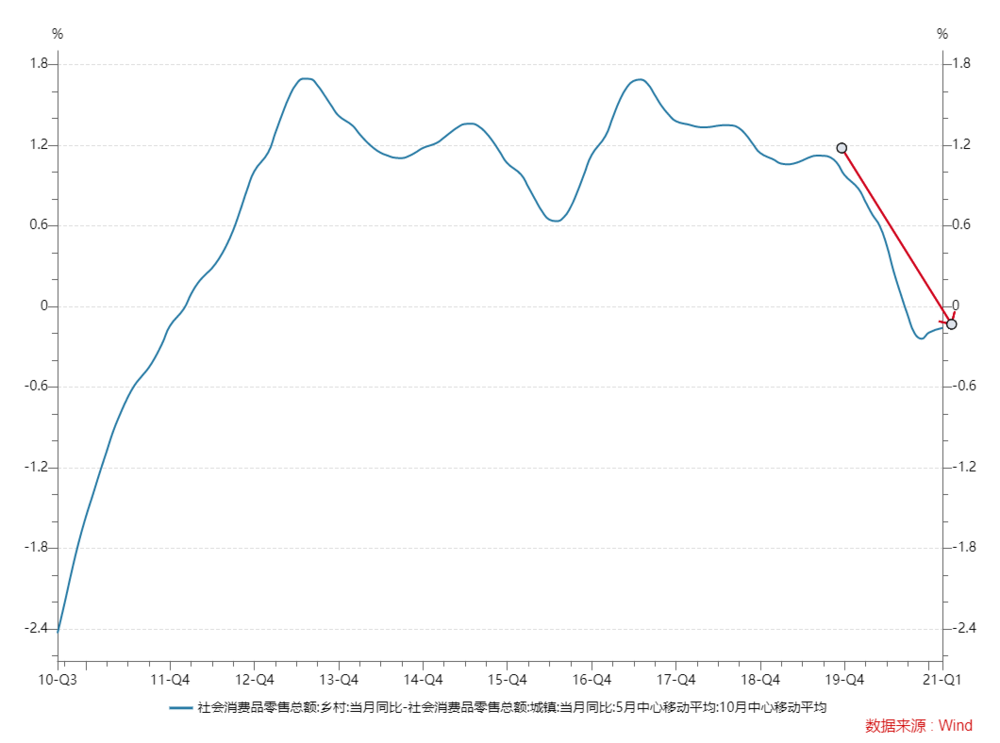

经济层面的影响是巨大的,城市赚得钱到农村花的“红包效应”锐减,节日消费因此会出现不一样的情形。第一,在总量上,节日的刺激效应就不会那么明显了,至少交通、旅游、餐饮等受到较大的影响。如果在外打工的子女以红包转账的形式给老家的父辈送礼,那么这些红包向消费的转换还存在着边际消费倾向的问题,老人可能舍不得花钱而转为积蓄。第二,在结构上,一般情况下春节带来的从大城市向乡镇的消费扩散效应或反哺效应会大大减弱,但留在大城市过年的人们可能会消费升级,提高大城市的消费热度。过去每到春节原本冷清的大城市的旅游、餐饮、娱乐等行业会热闹起来,疫情深层次的影响了春节期间中国节日消费的空间结构。

更深层次的影响是,疫情这俩年由于防控要求,越来越多的子女将亲人接到了城市,加快了乡土中国向城市中国的人口和财富转移;如果慢慢养成就地过年的习惯,加上人口老龄化,留守大城市的人会越来越多,老家会越来越冷清,这会让原本从大城市向乡镇的财富扩散和外溢效应也快速减弱,城乡分化因疫情的影响进一步加剧了。

典型的景观就是,更加繁华热闹、房价更高的大城市,与土屋凋敝、满街都是老人的乡村形成鲜明的对比。当最神圣的春节,从乡村走出的人们都不再回老家过年的时候,城市和乡土之间最后的一点联系也将消失。一代甚至几代中国人,可能需要重新踏上望乡和寻乡的路程。

更为重要的是,过去进城打工人数最多时期,乡村为在城市打工的父母养育的“六千万留守儿童”已经长大了,他们的家在何处、心在何方?他们的现在和将来,会在何处过年?

本文来自微信公众号:西泽研究院(ID:wendao-thinkers),作者:赵建