年轻人的大厂梦,似乎在2021年底一夜幻灭。

996式的内卷、35岁年龄线、大小周、薪资倒挂、非升即走等固有问题的争议还没散,时不时弹出的裁员消息、不断降级的年终奖扯下了大厂最后一块遮羞布:收入高。

曾几何时,互联网大厂的高年薪、好前景,驱使着年轻人争相走进大厂。如今,走出围城和进入围城的人打了个照面后,得出了一个共识:互联网人过得并不幸福。脉脉数据研究院《告别氪金时代:人才吸引力报告 2021 》显示,互联网人的工作生活平衡、整体工作幸福感、职业成就感都低于平均值。

清华大学发布的2021年毕业生就业质量报告显示,清华大学有大约七成签三方就业毕业生进入体制。进入大厂的人群在总数上甚至没有统计学意义。

就业选择从来都是双向的,部分年轻人开始主动逃离大厂:他们有的放弃几十万年薪offer选择考公;有的挤破头进大厂,在疯狂工作16个小时后,彻底认清大厂真相;有的却在大小厂的反复横跳中,患上了所谓的“大厂后遗症”......

该不该进大厂的争论、选择、纠结的背后,可以确定的是,大厂不再以财富自由神话的面目出现,而是在不断祛魅的工作中回归普通工作的面貌。且这份工作的优点越来越模糊,缺点却越来越鲜明。

被16小时工作强度劝退

人人都想找个钱多活少的工作,可是谁都知道没这样的好事儿。

西北女孩佟莹本科毕业于国内一所211大学社科类专业,2020年11月,又拿到香港某大学的研究生毕业证。“课业差不多在上半年结束,因此我7月份开始出来实习和找工作。”佟莹说,在2021年7月入职珠三角某传统媒体前,她投过不下100家公司,包括互联网大厂、跨国公司、国企等,多家国内头部互联网公司已进入面试环节。

佟莹笑称,大厂招生开始得比较早,虽然大家喊着大厂苦、大厂累,但又都想试一试,“去不去是一回事,拿不拿得到大厂offer又是另外一回事”。

在竞争激烈的互联网行业,某些大厂会一边将市场上所有及格线以上的简历都招进来,让竞争对手无人可招;一边设立较高的转正门槛,将技术好、肯听话、能吃苦的“卷王”留下。

“进大厂确实难,我基本上是在大厂面试第二轮、第三轮被刷掉的。”佟莹回忆称,外界只看到大厂高薪招人极具诱惑力,从暑期实习生到秋招再到次年春招,甚至全年招聘,但它的业务盘子就那么大,巨量的应届生不过是用来“卷”的炮灰。

进入2021年,佟莹明显感受到的变化是,身边很多同学选择了考公上岸:“2019年本科毕业的时候,很多人不怎么会考虑公务员这种一眼望到头的工作,现在,曾经说一定不考公的那群人,纷纷走上了千军万马过独木桥的考公之路。”

佟莹曾拿到国内某头部电商大厂的offer,年薪21万元左右,但最终放弃。

“听在那边实习的同学说,工作强度很大。举个例子,‘双十一’大促前,他们提前一个月进入备战状态,晚上加班到凌晨1点,第二天9点到岗。”佟莹称,在8小时的下班时间中,通勤1小时,吃饭、洗澡1小时,睡觉时间只剩6小时,还不算工作压力带来的焦虑失眠。这样的工作状态让她望而却步。

“在挣钱没有那么多的情况下,我再搭上自己的健康,以后再花更多钱去为健康买单,这肯定是不划算的。”佟莹内心盘算着,自己毕竟还年轻,家人也健康,可以再任性几年。

在佟莹看来,大厂的业务发展已经从高速扩展进入平稳维持的状态。“它还需要创新,但未必需要大规模创新,很多工种的可替代性极强,就像以前的纺织工人,只不过是把纺织工厂换成了格子间,把纺织机器换成了电脑。”

华为天才少年、美团北斗、腾讯技术大咖、阿里星、百度AIDU……过去半年,互联网迎来史上最大校招季,与此同时,互联网大厂裁员消息也频出,有大厂直接宣布,未转正员工全部裁减。

“像我这样社科类专业背景的,去企业干运营工作,说白了谁上都行。”佟莹说,现在挤进去了,到时候裁员也可能被不留情面地裁掉。

“拿个大厂offer保底考公”

手握5个知名互联网公司的offer,总包年薪可达四五十万元,985高校计算机研究生白昱仍想搏一把,考个公务员。

985理工科研究生进大厂不难,白昱参加过七八个互联网校招,命中率超六成。相比之下,考上大城市的公务员比进大厂要难得多。白昱参加过选调生考试和公务员省考,前者已经被刷下,后者还有面试希望。

“公务员省考我准备了大概3个月,准备更长时间可能也没效果,一般大家笔试分数会非常集中,有同学笔试低一分名次就跌了6名,最终能否进面试有运气成分。” 白昱表示。

据白昱介绍,即便专业对口,互联网大厂也不再是所有程序员的理想归宿:“不少同学拿了大厂offer保底后准备考公或面试国企,不少本科生选择升学,等一等再出来找更好的工作。”

白昱的考公执念来自于其自身的生活规划:他个喜欢规律作息的人,不想卷进互联网公司高强度工作,也不想面临35岁的中年裁员危机。

在白昱看来,成为公务员好处多多::一是大城市部分技术岗公务员薪资不低,广州不少公务员岗位年薪高于20万元,深圳不少公务员岗位年薪30万元左右,在当地属于中等偏上水平;二是公务员生活作息规律,早起上班、傍晚下班,可以自由把握晚上时间,不像很多互联网公司“早上10点上班、晚上9点后下班,回到家洗个澡、玩一下手机,差不多能睡了”。

今年频频传出的互联网公司裁员、裁撤业务的消息,也让白昱觉得进入大厂的风险在增大。

“前几年互联网高速发展,各个公司为了抢市场鼓励员工加班,讲求狼性文化,公司和员工都能赚很多钱。随着市场饱和,接下来工资可能不会那么高了。互联网业务也有风险,例如猿辅导等互联网教育公司之前还给应届生开很高工资,今年突然垮掉。”白昱表示。

如果上岸失败或没考上心仪的岗位,白昱决定去一家有实实在在产品落地的互联网公司,而不是某些看起来不靠谱、不赚钱的所谓互联网公司。但他仍表示,到30岁、35岁等节点前,会选择再考公务员。

白昱想寻求一个安稳,“现在有很多程序员呼吁,能不能把考公年龄限制从35岁再往上提一些,这样如果被裁员了,还可以继续考公,给自己留条后路。”

当程序员也离开大厂

无意义的加班和开会,成为刘略这样的新人程序员“跑路”的理由之一。

“别说996了,007在特定时间已经是常态。”没来大厂之前,刘略从未想过自己也能这么卷。99年的刘略毕业于一所二本院校,曾在某一线大厂实习了几个月,亲眼见证内卷之可怖。

几万行代码,一个标点符号都不能错,需要高度的精神集中,耗神又费力。大厂程序员的工位上,人手一杯凉透的咖啡;刘略实习时带他的许多老师,在连续熬夜后,隔天就住院了。“实习生们也不得不跟着熬夜,打鸡血一样积极接活儿,回家躺在床上,脑子里全是一行行代码......大家都担心被比下去。”刘略说。

写程序再辛苦,多少能在其中精进自己的技术。最让刘略感到折磨的是形式化加班:”一般来说,七点就是下班时间,但基本晚上九点半以后才会开始有人走,有的甚至加班到十点半到十一点。”在刘略看来,这样的加班只是为了显得热爱工作,“十分钟能开完的会非得说半小时,全是听不懂的大厂黑话。”

刘略打心底里抗拒这种风气。在转正的前一天,刘略决定放弃机会,重新回到春招大军。“说实话,这需要勇气”。他承认羡慕大厂的高福利、高薪资,但他无法想象导师们的影子未来投射到自己身上。

大厂之外的生活却没有刘略想象中美好。

离开大厂的刘略辗转加入一个小厂准备“养老”,但同样是互联网行业,待遇却是天差地别。

小厂人少,基本没有内卷问题。“那时候刚从大厂出来,应付起小厂各种编程问题信手拈来,公司也对我挺信任,起初还挺有成就感。”刘略说。

这种成就感被月底工资卡里的数字和花呗的欠费提醒击碎。刘略找到老板,对方却理直气壮地回答,公司账上没钱,再争取搞多两个项目,甚至为此承诺,明年年底一人一辆特斯拉。“4000块月薪,狗看了都摇头。”刘略渐渐发现一个事实,能在35岁之前把钱赚够的程序员寥寥无几,想在开始这几年想拿高工资,只有进入金字塔尖的大厂。“我们经常自嘲,程序员是一份能改变世界的职业。”但在刘略看来,自己只是在不断填前人埋下的坑、重复前人走的路。在二三线城市当底层程序员,面对的是无休止的debug:熬夜、报错、查论坛、复制、粘贴,不断循环往复,几乎没有什么未来。

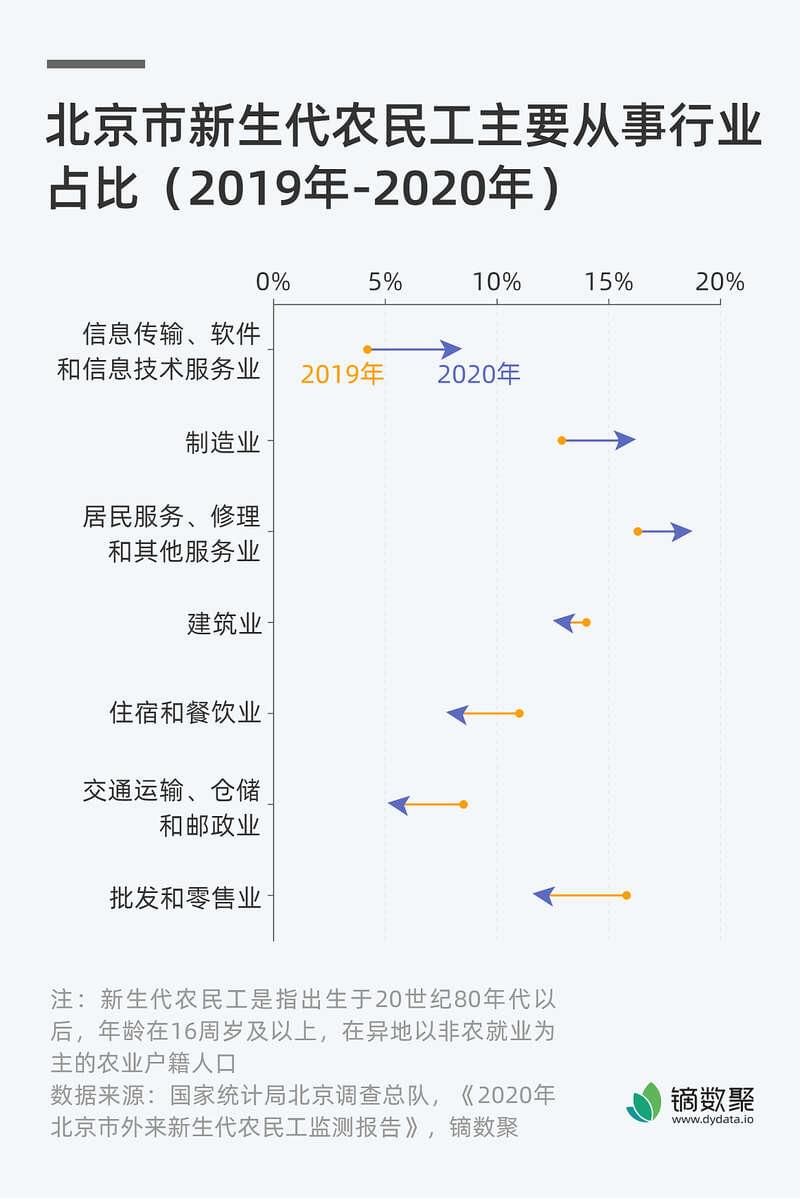

图源:镝次元

经过大厂生活的刘略,实在是难以适应程序员市场价和老板的画大饼。他又一次产生了动摇:“程序员这一行,20岁能耗、35岁能熬,再大一点就只能趴在键盘上敲代码了,干不了一辈子。最后还不是为了管理岗。”

今年7月,刘略入职一家国企从事管理职务,一方面图它清闲,有着更多时间陪伴家人、有自己的生活;另一方面,这是一份不需要经常呆在电脑前的岗位。

一个月前,有朋友找上刘略,告诉他想打造一个新的旅游产业,让他负责app和后端的制作开发。“一个月找个5天时间敲敲代码就能跟上进度。”刘略最终发现,自己还是享受把软件做出来、在手机上运行,那种小小的窃喜。

“人嘛,就是不断在妥协中寻找自我。”刘略已经多了些许坦然。