在古希腊语中,游戏(paidia)跟教育(paideia,指智力、精神方面的培养与塑造)是同源词,十分有寓教于乐的意味。寓教于乐的说法之所以能成立,是因为游戏本为人之天性。

这样的天性在如今与另外两种人类天性相互契合:一是群体发展的本能,人类天生对于游戏有着强大的渴望和需求,现代游戏强大的技术需求牵引着整个计算机行业发展;二是探索未知的本能,这也是为什么游戏会吸引众多科学研究者。但本能之外,自然也存在别的因素。

本文来自微信公众号:利维坦(ID:liweitan2014),作者:kokyo,题图来自:视觉中国

科学家为何钟爱游戏

提到科学实验,我们往往会联想到无尘的实验室、洁白的工作服以及严肃面孔的学究们——但2016年启动的大贝尔实验看起来不太“正经”,它的实质是全球超10万玩家参与的电子游戏。

这个游戏想验证一个听上去很简单的事:这个世界是否真如量子力学所描述的这般疯狂。

游戏玩法很简单:玩家用自己的电脑或手机登陆网页进入游戏,通过点击游戏页面中的按钮来控制游戏中人物的前进,越快越好;或者是通过按键选择来猜测隐藏的小球颜色,猜对猜错全凭运气。

超过一定得分就可以进入下一关,而整个游戏共有6关。

游戏画面童趣,玩法老少皆宜。

玩家的每次点击都会生成“0”或“1”两个数字,这样一场游戏下来就能生成一个二进制数列。这些庞大的数列会上传到分布在全球的12个实验室里(中国科学技术大学潘建伟院士的实验室也参与其中),研究团队再用收集来的这些数据去验证它们关于量子力学的实验观察结果。

如此简单的网页游戏,是如何帮助科学家验证量子理论的?

你或许听闻过量子纠缠的概念:一对量子无论相隔多远,都能在瞬间传递信息,且信息的传输速度远超光速。十分诡异。

但是在爱因斯坦的相对论里,超光速传输信息是不可能发生的,而这正是他质疑量子理论的最主要原因。

爱因斯坦认为:肯定是因为一些我们未知的、更为深层的、但同样符合经典物理逻辑的机制(隐变量)让超光速传输信息得以发生。我们之所以觉得量子理论诡异,只是因为我们对它尚不足够了解。

但是爱因斯坦的反对者(比如大物理学家玻尔)认为:量子力学就是这么诡异。就像约翰·斯图尔特·贝尔(John Stewart Bell)提出的那样:经典物理学的决定论无法从根本上描述量子力学。

这不就吵起来了么。

之后,贝尔提出一种实验方法能够将爱因斯坦与玻尔关于量子力学的世纪之争,从哲学探讨转变为实验可以判决对错的分歧。可惜多年来数次实验的结果对于已然入土为安的爱因斯坦来说,却都只是一场场失望。

而2015年进行的这场大贝尔实验之所以要以电子游戏的形式展开,是因为研究团队需要借助人类的自由意志(点击游戏中的按键)生成大量的随机数,以弥补所谓的“自由选择漏洞”——这一漏洞暗示量子本身存在某种尚不为人所知、但可能自亘古就存在的机制来相互纠缠。

如果这样的机制确实存在,由机器或骰子生成的随机数就不会是真的随机数,因为这些物理系统同样有可能与粒子们有关联性——世间万物看似相互独立,但谁都不知道它们是否来自过去某个共同的来源。

拿这些随机数来做实验,就像是让考生自己出试卷一样让实验失去意义。

唯有人类基于自由意志而做出的选择,才能排除掉这些干扰。尽管这一逻辑成立的前提是人类真的具备所谓“自由意志”的东西,不过这又是另一个话题了。

大贝尔实验的结果如何?即便是以人类自由意志作为数据源,量子还是那么诡异。爱因斯坦又错了一次。

科学家很早就盯上了游戏这块大肥肉,除了大贝尔实验之外,以科学研究为目的的游戏层出不穷。比如以解码蛋白质折叠结构为目的的电子游戏Foldit,希望借助人脑天生的三维图形匹配能力来取代需要大量算力的计算机工作。玩家们在游戏中破解了一个科学家十多年来一直在研究的蛋白质结构,而这一结果有助于抗艾滋药物的研发。

《EyeWirers》游戏则要求玩家对视网膜中的神经元进行排列,是一个借助玩家力量来绘制大脑神经地图的过程。目前已完成了约700个神经元组成的老鼠视网膜模型,而这将有助于研究人进一步研究大脑的神秘之处。

另外还有如《Quantum Moves》——玩家需要在游戏中移动一滩液体状的物质过关斩将,高分操作将有助于科学家优化实验室里的操作手法。

此类事例,不一而足。

这些以社会目的为导向的电子游戏,自然也会具备游戏惯常的特点——引人瞩目的画面、换取成就感的挑战、让人持续玩下去的奖励。除此之外,它们还能完成一些似乎只有游戏能完成的任务。

2009年英国议会被质疑存在大量公款私用的腐败行为时,迫于舆论压力公开了详尽的会计报表。但是议会所公开的一百多万份报表不仅没有经过任何分类,还充斥着各种扫描件、图片等形式的数据,也无法通过计算机进行有效简化。

一个游戏机能有什么军事用途?原来在当时,PS2的向量图形运算能力便已高达每秒300万向量,几乎吊打同期友商产品的超强图形渲染能力,的确是有可能被用于导弹制导系统的模拟与研发的——据说伊拉克当年确实这么干过。

对于一台游戏机来说,这也算是另一种殊荣了。

只不过,启蒙时代的电子游戏对于硬件并没有提出什么过分要求。毕竟在那个“物资匮乏”的年代,屏幕上的像素点用肉眼就能数出来有多少颗。

1985年面世的初代超级马里奥游戏(没错就是那个开头吃蘑菇,结局打王八,最后从旗杆滑下来救出公主的版本),其容量只有惊人的40KB。相比之下,Switch当家游戏《塞尔达传说:荒野之息》容量高达13.4GB,能装33.5万个初代马里奥……

早期游戏不会对画面有太多期望。但是随着计算机产业的快速发展,画面效果之于游戏逐渐变得越发重要起来。运算需求开始往大量化倾斜,图形处理器(GPU)这一专用计算芯片应运而生。

1999 年 8 月,英伟达(NVIDIA)推出了全球第一个真正意义上的 GPU,GPU 成为计算机中独立于 CPU 的另一个重要计算单元。这是新故事的开始。

GPU跟CPU有什么区别?打个不太恰当的比喻,CPU就像是解牛的庖丁,擅长于在进退与深浅中穿行游走,以逻辑运算能力作为看家本领;而GPU则像肉制品工厂里的绞肉机,甭管是吊龙、脖仁,还是匙柄、五花趾,统统都是大坨肉进、大坨肉出,尤其擅长于大吞吐量的数据任务。

现如今的GPU越发强大,在计算能力上早已超越了常规CPU,面对大量的待处理数据,GPU永远只有一句“放着我来”。

早年间吴恩达带着谷歌大脑团队,花了100万美元大举集结1000台电脑,以浩浩汤汤16000个CPU的阵势,终于从1000万张图片中成功让人工智能识别出一只猫来。

而用GPU替代CPU后,他只用16台电脑、64个GPU就轻松搞定同样一件事情。

这种可怕的GPU,便来自硅谷华人企业家黄仁勋一手创建的奇迹工厂英伟达。

江湖有言称,先有仁勋后有天,显卡在手虐神仙。新世纪初,当英特尔和AMD还在主频战场上相互厮杀时,老黄做了个胆大包天的豪赌——他在公司内部秘密启动了一个名为CUDA的项目,渴望借此重新开辟一片新的芯片天地,自立为王。

毫不夸张地说,是广大玩家对于游戏效果越来越高的需求直接推动了GPU的发展。从单色到彩色,从2D到3D,从一秒一个像素点位移的早期打飞机游戏,到每秒240帧的流畅度……哪里有需求,哪里就会有市场。

但是老黄的格局显然更大一些。老黄认为,GPU不应仅仅只是图形处理芯片,在即将到来的高运算需求时代,一个通用的并行计算架构才是王道之路。

CUDA上线后没多久,就被吴恩达拿去找猫了。这才有了前面提到的故事。至于老黄跟他一手拉扯大的英伟达,现在主要在研究怎么把GPU里强大的算力资源与人工智能庞大的数据处理需求结合起来。业内有大量做AI的初创公司,都选用了英伟达所提供的硬件平台,这也使得英伟达的股票早已“高不可攀”。

“神的语言”

两年前巴黎圣母院着火的时候,有坊间传言称游戏《刺客信条》中保留了大量关于巴黎圣母院外观的游戏建模,可以帮助重建这一古老的教堂。

圣母院还没复原,游戏对于真实的重建过程有多大助力,目前尚不可知。不过这样的传言倒也从侧面说明:现代游戏的画面精细程度,在大众心里早已有了极高的成就认知。而我们对于GPU的非游戏领域应用也有着充实的期待。

现代大型游戏对实时性、画面精细度有着近乎变态的要求。这不仅要归功于让人咋舌的硬件发展速度,也要感谢历代程序员以秀发为祭品所做出的努力。

巧妇难为无米之炊。若非那些早期游戏开发者们天才般的算法让算力有用武之地,再逆天的硬件也只能是自我感动。在二进制的世界里,算法即为神的语言,而程序员们则为上帝。

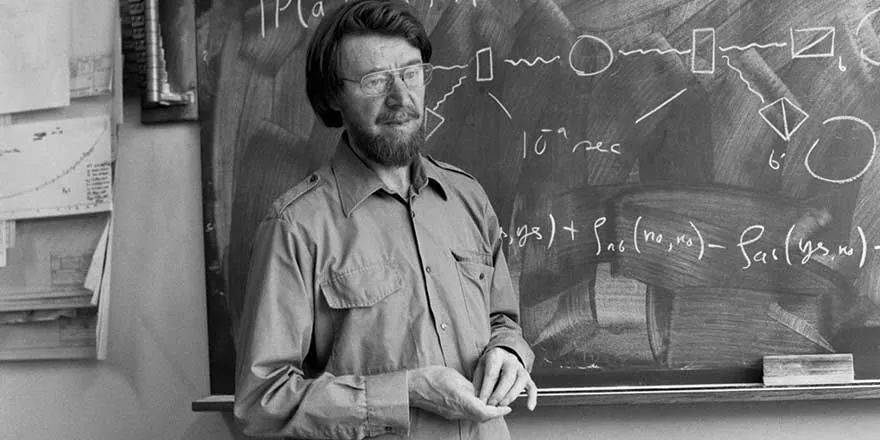

谈及游戏算法,一个避不开的人便是被誉为“编程界莫扎特”的神奇男子,约翰·卡马克(John D. Carmack II)。

这位如今已头发花白的老人究竟做了什么?他创造了世界上的首个第一人称射击类游戏(FPS)《德军总部3D》,将玩家从早期游戏普遍的“上帝视角”重新拉回人间,好好体验生活。

在如今的游戏玩家听起来,这可能没什么。但是在此之前,鲜有人敢于设想如何在2D的游戏屏幕上创造出3D感的游戏画面。这是维度的僭越。

卡马克是怎么办到的?简单来讲,卡马克在《德军总部3D》应用了一种名叫“光线投射算法”的2D成像技术。这一算法不仅可以帮助电脑判断平视视角中,玩家所射出的子弹究竟命中了敌人还是墙,还能避免电脑在玩家看不到的地方浪费算力,因此只需少量的算力资源就能渲染出有着高透视效果的伪3D画面。

国人较为熟知的游戏诸如《半条命》和《荣誉勋章》,甚至是近些年大热的《守望先锋》,都是基于卡马克的算法理念而诞生的。

如今,“光线投射算法”早已不再局限于游戏用途,在核磁共振与遥感技术中也有着广泛的应用。既可以拿来找寻人体内部的病灶,又可以用以描绘世间的风景,是游戏算法惠及非玩家的典型案例。

虽然说卡马克并非这一算法的第一发明者,但无疑是最重要的推广者。除此之外,卡马克对于计算机图形学还有两项重要贡献:二叉空间分割与卡马克反转。

二叉空间分隔听起来很艰涩,但其实就是个增强伪3D游戏中场景立体感的技术。通过这项技术可以将游戏场景中的物体根据空间关系进行树状归类,从而使得游戏画面不再是统一的阴影效果,而是具备了用以增强远近关系的不同阴影度,从而大大增强了游戏景深。

卡马克最早是在游戏《Doom》里应用了这一技术,游戏中越是靠近玩家的场景越是明亮,而远景则更偏暗色调,从而营造出比《德军总部3D》里更沉浸的立体感。

卡马克反转,则是指一种快速计算数据平方根倒数的算法,这在计算机渲染画面中照明与投影的波动角度、反射效果时能大幅降低算力消耗。尽管至今都不知道究竟是谁最先发明的这一算法(卡马克曾明确否认过这点),但也因卡马克在《雷神之锤》中对这一算法的应用而获得大众关注。

国人不能更熟悉的《反恐精英》游戏,便是继承的这一游戏引擎制作而成。

1999年,卡马克被美国时代杂志评选为科技领域50大影响力人物,且在其中名列第10位。作为一个老游戏程序员,卡马克在游戏上的创新不仅推动了计算机图形学的发展,更切切实实地在推动社会进步。

随着游戏程序算法的日趋强大,游戏引擎所能创造的虚拟世界也越发逼真而迷人。目前功能最为强大的游戏引擎,当属Epic公司开发的虚幻(Unreal)系列引擎。

行内人评价虚幻5是一款划时代的游戏引擎,主要基于两点原因。首先,虚幻5引入的新渲染技术Nabite,可以直接在游戏中实时渲染出影视级别的超高精度模型,这意味着用户在视觉上将很难分辨游戏画面就是源自建构还是现实,从而进一步实现了空间上的仿真。

其次则是动态全局光照技术Lumen。这项技术可以让游戏中的光影随着设定光源的变化(比如早晨与黄昏)与游戏视角的前进同步调整,从时间维度上让人对游戏世界信以为真。

拥有如此强大的功能,虚幻5的应用层面自然也远非游戏领域——去年大火的影视剧《曼达洛人》,其中有超半数的镜头都是借助虚幻5引擎制作出来的,而NASA也正在研究如何用虚幻5来搭建太空模拟环境,以更好地帮助宇航员在地面进行训练。

比人类更努力

虚幻5可以在一秒中内狂撸出数十亿个细小的三角形面,创造出极具欺骗性的模拟世界,这是算法与算力的胜利,也是游戏的魅力所在——创造一个能与之互动的模拟环境。

而作为模拟环境,游戏也天然地为人工智能的成长提供了几乎无穷尽的试错机会与影响因子。打问世以来,游戏就是人工智能得以实验和应用的一亩三分开荒地,直到今天也是如此。

今年2月,麻省理工大学宣布他们正在教人工智能打游戏,以此训练人工智能应付不确定状况的能力。它们在《超级马里奥》里吃蘑菇,在《愤怒的小鸟》里怼猪。Uber团队甚至曾在基于模拟环境搭建的《GTA5》里,让人工智能开车驰骋于日落大道上,其驾驶数据将回馈于现实中的自动驾驶行车研究。

只是不知道《GTA5》里的人工智能会不会有一天也会为了抢车而打开NPC的车门。

自诞生以来,人工智能就与游戏有着极其紧密的联结。1950年的多伦多加拿大国家展览会上,一台四米高、带有巨大显示屏的机器旁边围满了参展的观众。这台机器所承载的是一个名叫《大脑伯蒂》(Bertie the Brain)的井字棋游戏,人类和屏幕背后的计算机在由小灯泡组成的大屏幕上相继行棋。

画面虽然简陋,但这被视作人工智能在大众领域的最早亮相。

从这个古老的井字棋游戏,到IBM的电气工程师亚瑟·塞缪尔(Arthur Samuel)在跳棋程序中率先提出“机器学习”的概念,再到AlphaGo击败人类顶尖棋手,人工智能在游戏中获得的成长足以让世界为之震惊。而这一过程从开始到现在,不过70年光景。

你只能看到台上柯洁落败后的泪水,但你不知道AlphaGo在背后究竟有多努力。

所以有多努力?

当年AlphaGo跟李世石下棋的时候,用了1920个CPU和280个GPU,平均每局棋光是电费就得付3000美元。

待到迎战柯洁的时候,AlphaGo甚至直接舍弃了传统的CPU+GPU架构,而是整体迁移到了一种名为“张量处理器”(Tensor Processing Unit)、专为机器学习与推理而设计的处理器平台上。

柯洁的眼泪是他个人的不甘心,也是人类感动于科技繁荣而流下的幸福泪水。

2017年发布的新版本AlphaGo Zero,通过跟自己下棋的方式自我学习,仅用40天就超越了所有的旧版本。

老黄对图形计算的潜力有着如同宗教崇拜般的信仰,“世界还没有完全意识到,我们所做的一切乃人类的基础。”

至于卡马克,他早在2013年便以首席技术官的身份加入了Oculus VR公司,投奔了下一个战场。

下一个战场在哪里?有人说是人工智能接续人类工作的赛博世界,有人说是基于NFT技术而孕育的元宇宙,有人说是通过人机接口连结所有人的新未来。我们不知道哪个或哪几个预言会成真,但我们能确定的一点是:若非游戏玩家填不饱的胃口,整个计算机行业也将无从谈起。从计算机行业到整个世界,都在因游戏而发生翻天覆地的改变。

本文来自微信公众号:利维坦(ID:liweitan2014),作者:kokyo