本文来自微信公众号:财健道(ID:ArtofWealthandHealth),作者:尹莉娜,编辑:杨中旭,制图:张羽岐,题图来自:视觉中国

无人机的最佳应用场景是什么?农田药物喷洒、污染气体检监测、城市航拍摄影……都是不错的答案。

那么,如果将一架无人机装上微型的体外心脏除颤仪(AED),它便能够迅速飞到心脏病突发的患者身边,挽救一个生命。

最近有一则发生在荷兰的视频,在国内社交平台获得了数十万转发与点赞。

视频中,一名白发男子心脏骤停倒地,他的女儿Joanna拨通了急救中心电话,很快,急救中心远程获取了患者位置,并派出一架距离最近的心脏急救无人机,1分钟后,Joanna已经将无人机上AED的电极片贴在了患者胸腔上,除颤装置开始运作,伴随着一声急促的呼吸,白发男子从冰冷的地板上“惊醒”,抢救成功!

速度高达100km/h的无人机,可将急救响应时间从救护车时代的10分钟,缩短至1分钟。这项产品的研发者,荷兰代尔夫特理工大学研究生Alec Momont,将利用无人机改善急救网络的项目称作——“活在明天”。

抢救及时的情况下,幸运的心脏骤停发病者可以起死回生,继续“活在明天”,反之,便会发展为心源性猝死(Sudden cardiac death,即“SCD”),即心脏突然停止跳动后,1小时内意识丧失发生的意外死亡。

2019年11月,年仅35岁的知名男艺人高以翔,在一档综艺节目录制过程中,突然倒地被送往医院,抢救后却未能挽回生命,经医生诊断,夺走其生命的正是心源性猝死。

这一事件引发了社会极大关注和热议,正因为很多时候,心源性猝死都发生在那些外表看起来很健康的人身上,才让这种疾病显得更加令人不寒而栗、难以招架。

在公众人物事件之外,一个鲜有人知的残酷事实是,中国每年发生心源性猝死的人数超过55万,相当于每分钟就有1人因此猝死(数据来自国家心血管病中心发布的《中国心血管病报告2020》)。

根据临床医学指南,心源性猝死并非完全“无药可救”,我们该如何拯救那些毫无征兆被心源性猝死侵袭生命的人?公共与个人的最佳选择是什么?哪些误区需要警惕?《财经》·财健道采访了国内权威临床专家及行业人士等,弄清了以上问题的答案。

黄金急救4分钟与“救命神器”AED

今年6月,欧洲杯赛场上发生惊魂一幕,丹麦头号球星埃里克森在没有对抗的情况下突然倒地,比赛中断,经过14分钟的心脏急救,埃里克森重新恢复了呼吸,被送往医院。

在实况转播的视频中可以看到,埃里克森倒地8秒后,队医抵达球场;37秒后,医务人员携带急救设备进场;1分36秒,现场开始进行心肺复苏;13分36秒,埃里克森已经可以用呼吸机自主呼吸。

伴随着球迷们响彻全场的欢呼声,欧洲杯最精彩的一场“扑救”完成。

除了全网称赞现场人员反应迅速、抢救及时,其中用到的一款急救设备也再次“走红”——自动体外除颤器,也称AED。由于体积小、操作便捷、起效快,AED被称为公共场所的“救命神器”。

“在国外,心脏骤停后抢救生还的几率达10~15%,而中国仅有2%左右。”曾担任世界心律失常学会主席、亚太心律学会主席的国家心血管病中心中国医学科学院阜外医院心律失常中心主任张澍教授告诉财健道,除极少数患者发生心脏骤停能够自己“挺过来”,绝大多数都要依靠心脏复苏进行抢救。

当心脏骤停发生时,最常见原因在医学上被称为心室颤动,而其唯一有效的治疗方法,就是立即对心脏进行除颤。有效除颤治疗的“黄金时间”只有4分钟,每拖延1分钟,患者生存几率下降10%。

因此,影响心脏骤停生还率的一个重要原因,就在于公共场所的急救设施,尤其是AED的布置和应用。

这意味着,如果心脏骤停患者倒地时,附近不幸没有配备AED,便错过了抢救生还的机会。

一次国际出差的旅途中,张澍在途经美国洛杉矶机场时惊讶地发现,每走一小段路,都可以看到一个AED装置,十分密集。于是他一边走,一边数,最后在机场的公共安全设置图里发现,这个机场一共配有256台AED,根据面积换算,相当于AED“一分钟可及”。

这个数字至今还清晰地印在张澍的脑海中,他认为,“AED的配置标准,应当与消防栓提到同等程度,任何公共建筑,没有按要求配备消防栓,都不能许可运营。”

但到目前为止,还没有相关法律法规对这一点做出硬性要求。自2006年国内引进第一台AED开始,AED普及主要依赖临床专家、学协会,以及AED生产厂商的共同推动。

目前,国内已有多家厂商进军AED市场。据国内厂商中市场占有率最高的迈瑞医疗对外公布的数据,其在公共场所安装的AED已累计成功救治77位心脏骤停患者。但就全社会而言,AED在中国的普及率还远远不够。据统计,今全国AED数量仍不足5000台,配置率在0.4台/10万人左右,远低于100台/10万人的国际平均水平。

作为全国政协委员,张澍还和其他委员一道,多次提案呼吁加强心脏急救的培训和AED的投放。2018年全国“两会”上,其同院医生,阜外医院麻醉科主任医师、中国心胸血管麻醉学会秘书长敖虎山,作为医药卫生界政协委员,手提一台AED走上委员通道,在新闻直播中向全国“安利”这一“救命神器”。

加强推广针对AED的操作培训,与提高AED的配置率同样重要。敖虎山在当时表示,发达国家可达30%-80%,而中国还不到1%,国内至少还有10万人需要接受培训。

简言之,由于配置率低、操作普及程度不够,以及急救后果责任认定的相关法规缺失等问题,AED在中国的应用,还停留在“看起来很美”的层面,并不能为广泛的心源性猝死风险人群筑起一道强而有力的保护网。

ICD植入术,给心脏装上“安全气囊”

中医理论中有句名言:“上医治未病,下医治已病。”那么,有没有办法将关口前移,在心源性猝死发生前,就将其“扼杀在摇篮里”?

答案是“有,但目前也很难普及”。

早在50多年前,国外就有一位心内科医生,试图研发出一种可以放在人体内的微型除颤器,来预防心脏骤停后引发猝死。

这位医生就是美籍波兰人Michael Mirowski。1966年,由于自己一生中最崇敬的教授被心源性猝死夺去生命,Mirowski在悲痛中想到,如果有一款可植入人体的除颤仪,该有多好。

在他的设想中,这款装置既能自动诊断,又能随时充电和除颤,使病人突发的室颤能被及时发放的自动电击终止而恢复窦律,得到有效的救治。

因为,发生心脏骤停的人,并不一定总能幸运地倒在急救设施覆盖范围内,更何况,许多患者都是深夜在家中发作,因此,仅仅依赖体外除颤装置并不保险。于是,Mirowski从此坚定了投身植入型除颤器研制的决心。

但这样的想法在提出后,却被业内看做天方夜谭。当时,一台体外除颤仪重达30~40磅,并且其电容器需要需积存400焦耳的能量,批评者嘲讽道:“将这样一个仪器植入人体内,就是植入了一颗炸弹!”

但这并没有动摇Mirowski的决心,他毫不客气地反击说:“这些批评意见我会认真考虑,但是当你想到美国每天有1200人因室速或室颤猝死时,你会意识到,这是一个严重的社会问题,作为一个医生,你会感到肩上的重任!”

1970年,Mirowski团队在在美国心脏病学术年会上发表了第一个动物实验研究结果,并放映了他们录制下来的实验犬身上发的室颤诱发与自动除颤的全过程。

与会专家仍不相信,他们认为,纪录片中的实验犬,一定是经过了特殊训练,在配合表演。

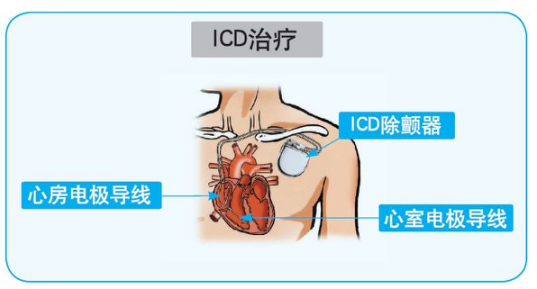

但Mirowski仍不气馁,又经过长达10年的艰苦研究,1980年2月,Mirowski终于在美国霍普金斯医院,为一名57岁的患者成功植入了医学史上第一例ICD,即植入型心律转复除颤器。正如当初设想的,这种电子装置被植入患者胸腔后,通过除颤导线经静脉与心脏相连接,便能自动识别并及时终止恶性室性心律失常。

此后,随着技术的发展、装置的简化,以及几十年间覆盖数以十万计病人所做的临床研究,ICD植入术在美国逐渐迎来爆发式增长,Mirowski也被后人称为“ICD之父”。

如今,ICD是预防心源性猝死最有效的手段这一点,已经成为国内外临床专家的共识。对于已知高风险人群,一般无需开胸,通过皮下或静脉植入这样一枚饮料瓶盖大小的电子装置,便能在关键时刻挽回生命。

“如果把AED比作公共场所必须配备的安全消火栓,那么ICD则像是汽车内部的安全气囊。这个东西价格很贵,而且谁都不希望用到,但是却不能不装,因为一旦发生意外,它可以救命。”张澍形象地比喻说。

“国外有好多视频,发生在商场里,或者足球场上,一个人突然倒地,一下抽搐后,他又起来了。这就是心脏装了ICD的人,设备起效了。”张澍说。

所以,什么样的人应该植入ICD?

首先,就是像埃里克森那样,曾经发生过心脏骤停,被抢救回来的幸存者。欧洲杯后,埃里克森植入了ICD,并重投训练。

按照国际分类,埃里克森是典型的二级预防人群,因为风险等级更高,最应当高度重视,尽快植入ICD;而一些心力衰竭、心肌梗死患者,尽管此前没有发生过心脏骤停,但也存在很大发生的可能,这类人群属于一级预防范围。

临床研究表明,发生过心梗的患者,其心源性猝死的几率比普通人群高4-6倍,而有心衰症状的患者,则要高6-9倍。目前,经美国FDA获批适用于植入ICD的一级预防适应症已超过十余种。

自1980年第一例ICD手术成功后,经过四十多年的发展,ICD的普及率在美国大大提升。2016年,美国的ICD植入手术量达20万例。

而ICD在中国的首次引进,是在1991年,此后始终呈缓慢发展态势。到2018年,ICD在中国的年植入量只有5192例,ICD普及依然道阻且长。

将猝死扼杀在摇篮里谁在努力?

ICD的发明应用,赐予了人类对抗猝死的重要武器。

在美国、荷兰等发达国家,ICD的植入率约为每百万人口600-800台,而中国每百万人口仅有2台。这是为什么?

其背后的第一个原因,就是贵。

目前,国内ICD产品全部依赖于进口,生产厂商包括美敦力、雅培、波士顿科学等跨国器械巨头。单个ICD价格在7万-12万左右,加上其他支出,一台ICD植入手术的费用,不低于10万元。

“一方面,ICD的研发难度大、技术壁垒高,国内还没有企业可以自主研发生产,另一方面,中国市场的ICD植入量又太小,这都导致跨国企业没有降价的动力。”张澍说。

“十一五”期间,张澍在一项关于心律失常的全国性流行病学分析中发现,中国符合一级预防的人群很庞大,但要让他们都像美国“看齐”,全部接受ICD植入治疗,那应该是百万量级的手术量,并不现实。

于是,他创新地提出了一个富有特色的新概念——1.5级预防。即在国际公认的一级预防的适应症基础上,再增加四大高危因素,包括射血分数< 30%、频发室早、非持续性室速、晕厥及晕厥前兆等,只要符合其中一个附加的高风险因子,就列入当前优先接受ICD植入术的范围。

2014年开始,张澍主导开展了著名的“心脏猝死1.5级预防”的全球性研究项目,在全球17个国家或地区的86个中心,陆续纳入3889例患者,填补了发展中国家ICD临床试验数据的空白。

结果显示,1.5级预防组患者,首次发生室速/室颤的概率显著高于1.0级预防患者;而植入ICD后,1.5级预防患者全因死亡率可降低49%。

1.5级概念的提出和应用,就是为了“在一级预防人群中找出,面临与二级预防同等风险的人”,这对于临床推广ICD、国内医保政策覆盖等方面都具有重要指导意义。

不过,从更加长远的角度来看,要想让ICD真正“飞入寻常百姓家”,还须实现国产替代,才能让价格降下来,手术量涨起来。

然而,长期以来,ICD的自主研发在国内处于“无人区”。从公开的资料看,目前国内只有一家从事ICD研发的企业。

但这并非易事,ICD的研发属于医疗器械中的高端制造,与疫情期间断供的ECMO类似,其技术壁垒极高,投入大,耗时长。

一位长期关注创新医疗器械赛道的投资人告诉财健道:“在这样一项高风险、高难度的器械产品上,国内从零基础开始做,没有捷径可以弯道超车,即使再豪华的团队阵容,再高效的工作节奏,也必须花数年时间一点一点去突破、打磨。听到国内企业要研发ICD,很多业内人士的第一反应都是,难以置信。”

在此番情景下,也有企业将目光投向难度系数相对降低的WCD(可穿戴式心律转复除颤器)。WCD无需植入患者体内,通过电极片与胸腔接触,便可发挥作用。和ICD相比,WCD相当于为患者穿上了一件“防弹背心”。

目前,全球获批上市的WCD产品仅两家厂商生产,均在美国。一家为这一赛道的老牌选手Zoll(卓尔医学),其产品在2001年获批;另一家为Kestra公司,其产品在2021年8月刚刚获批。

WCD在临床上适用于有心脏猝死风险、但尚未达到植入ICD适应症的标准,或是有ICD适应症但短期内不能植入ICD的患者。也就是说,WCD对ICD手术无法覆盖的人群,起到了一定的补充作用。

据有关报告测算,WCD在2019年的全球市场达到2.155亿美元,且未来10年,会有25.45%的年增长,规模将超过11亿美元。从公开的资料来看,近几年国内也开始出现从事WCD研发的公司。

但在当前,其在欧美临床指南中的推荐等级并不高,适应症范围也有限。张澍分析谈到,“在实际应用中,WCD存在诸多局限,比如洗澡时不能穿戴、睡觉时穿戴不适,或者单纯地由于重量原因导致的患者依从性差等。”

新英格兰杂志2018年的临床数据显示,总体而言,应用ZOLL的WCD并没有对预防心源性猝死有显著的改善;但WCD在美国经过了20年的发展,其在预防心源性猝死领域,已经占有一席之地。

WCD对急性心梗术后部分病人的帮助是显著的。2019年发表在美国心律管理创新杂志的一项对比研究发现,85名佩戴WCD患者的死亡率(11.5%)明显低于非WCD组患者(19.8%)。

一位在跨国企业从事心源性猝死预防长达20年的业内人士认为,国内目前还未见WCD产品在临床应用,医学指南或专家共识也还未涉及这一部分。中国的指南和专家共识的建立,将是国内推广WCD的重要一环。

此外,任何一种产品或治疗方案能否被患者所接受,费用因素,尤其是医保的报销比例,会起到决定性作用。该业内人士以急性心梗术后的病人为例谈到,美国第一年使用WCD的费用约为1.2万美元,医生开处方,医保或商保全额报销,所以推广得较好。

但这样一笔费用,中国医保是否可以负担?答案不言而喻。

综上,目前应对心脏性猝死最好的“救命神器”和“预防武器”,仍是AED与ICD,而二者推广普及之路依然任务艰巨。

“荷兰的ICD和AED普及率均领跑欧美,在这个前提下,又推出无人机送AED的概念,是锦上添花。但在我国,预防心源性猝死的基础底子还是太薄了。”该业内人士感慨。

“但是,无论如何有一条肯定的,就是中国必须尽快发展起来,要呼吁政府、专家、产业界、投资界等各方重视一起,一起帮助中国面临心源性猝死的高危人群,对抗猝死,预防猝死。”张澍向财健道强调道。

(作者系《财经》研究员)

参考资料:

[1]植入型心律转复除颤器临床应用中国专家共识(2021),中华心律失常学杂志

[2]【郭继鸿教授心电系列之五十一】 心电图学史(九),郭继鸿,北大人民医院

[3]ICD之父:Mirowski与中国情,郭继鸿、刘元生,临床心电学杂志

[4]欧洲杯·热点|完美急救让埃里克森活了下来!这个心脏骤停急救小知识,你一定要学会,上游新闻

[5]Zhang, Shu, et al. Utilization of implantable cardioverter-defibrillators for the prevention of sudden cardiac death in emerging countries: Improve SCA clinical trial.”Heart rhythm 17.3 (2020): 468-475.[6]Olgin JE, Pletcher MJ, Vittinghoff E, et al. VEST Investigators. Wearable cardioverter-defibrillator after myocardial infarction. New England Journal of Medicine 2018;379:1205-15.

[7]Clark MA, Szymkiewicz SJ, Volosin K. Mortality and costs associated with wearable cardioverter-defibrillators after acute myocardial infarction: A retrospective cohort analysis of medicare claims data.The Journal of innovations in cardiac rhythm management 2019;10:3866-73.

本文来自微信公众号:财健道(ID:ArtofWealthandHealth),作者:尹莉娜