本文来自微信公众号:复旦青年(ID:fduyouth),受访专家:王球(复旦大学哲学学院副教授),主笔:严月,编辑:肖淑方、顾然,审核:甲干初,原文标题:《人类为什么要善待动物?》,头图来自:视觉中国

子非猫,安知猫之痛?

哲学上认为,主体是否具有感知痛苦的能力,是论证主体是否具有道德地位的重要因素。

当人的手指被图钉割伤时,人会感到疼痛,发出惨叫并远离图钉;当猫的爪子被扎破时,猫也会做出同样的反应。这时绝大多数人都会赞同行为主义者的观点:相似的行为对应着相似的意识体验。猫受伤后的反应,和人感到疼痛的表现没有两样,所以,猫也感到了疼痛。

然而,草履虫碰到酸性溶液时,也会收缩其鞭毛并且改变行径路线,可是我们似乎并不认为草履虫具有“感知疼痛”的意识,它的行为充其量只是生理上的应激反应。

功能主义者于是说,相似的行为不一定对应相似的意识体验。或许有一种在功能上与疼痛一样的意识,比如“无痛之痛”,导致动物即使在行为表现上和人类一致,但仍不具有和人类相似的疼痛感知。

这类功能主义者的论断是错失要点的。对“无痛之痛”的设想是一回事,但事实如何则可能是另一回事。在人和猫都被图钉扎到的情境中,用“痛”来解释人类的感受和行为,却用“无痛之痛”来解释猫的感受和行为,只会导致整个解释复杂化。德克萨斯大学哲学教授Michael Tye说道:“大自然母亲不必如此麻烦。”

我们为何直觉地认为草履虫不能感知疼痛呢?王球回答道:“对于草履虫,抑或做出疼痛行为的机器人,它们没有‘大脑或其他感受疼痛的生理组织’,这或许就可以作为其‘能够感知疼痛’的挫败因子(defeater)。”

那么,鉴于猫类等动物既具备感受疼痛的生理组织,又有相应行为表现的事实,我们是否就能认为其一定能感到疼痛呢?

遗憾的是,哪些生理组织是构成疼痛所必须的,学界对此还没有定论。正如大脑的新皮层是人类感知疼痛的必要条件,而鱼类却不具备新皮层,但我们并不能断言鱼类就不能感知疼痛。

有学者提出用“意识的多重实现(Multiple realization)”来解决这一难题,即疼痛可以由不同的生理组织来实现。吊诡的是,这一解决方案似乎并没有实质性推进。即使我们能够顽强地辩护——草履虫、细菌、植物这类生物也能感到疼痛,只是它感到疼痛的方式人类尚未知道罢了,这种论断也并不能给予我们更多启示——它依然没有明确说明,疼痛到底在以怎样的方式产生和作用。

就算感知痛苦的能力,是论证主体是否具有道德地位的重要因素,我们并不能因为这些悬而未决的问题,就在动物伦理问题上采取不作为的态度。

为了给动物伦理提供更详细的参照,动物心理学家Lynne Sneddon界定了动物疼痛的三个标准:

(1)科学家们能大体探测到疼痛的神经反应;

(2)动物对疼痛有直接行为反应;

(3)动物能有意识地经历疼痛,比如拥有长期护理伤口的行为表现等。

诚然,Sneddon的标准还不够完美,对于各种界定疼痛的标准,人们也仍处于持续的讨论中。但从她的标准出发,我们能为“猫咪是会痛的”这一判断,提供强有力的证据。

打蚊子和伤害猫不是一回事

实际上,“动物能否感知疼痛”,只是动物意识话题中一个很小的部分。在我们深入动物意识话题前,让我们先厘清两种论证方式:最佳解释推理和类比推理。

最佳解释推理,即根据一系列标准如简单性、全面性等,做出对当下境况的最佳解释。这在日常生活中很重要,当你发现狗狗不在窝里,你会认为他/她是去觅食了,而不是被外星人抓走了。

类比推理,则通过比较两个或多个对象在某些属性上具有的相同特征,推断出它们在其他属性上也具有相同特征。

在动物意识探究过程中,最佳解释推理总是离不开类比推理。比如在人和猫咪都被图钉扎到的案例中,行为主义者的最佳解释推理,就需要诉诸猫与人类行为的类比相关性。

然而类比推理却面临两个问题:其一是在何种意义上才能进行跨物种的类比。章鱼的神经元分布于其足腕,蝙蝠用回声反射进行定位,牡蛎拥有两片厚重的壳……许多动物由其特有的习性和身体构造,导致人类行为无法与之一一对应。

其二是只注重类比推理会面临的伦理挑战。如果仅仅因为章鱼的行为和人类差异太大,不像猴类可以较好地与人进行类比,人们就肆意地在章鱼身上开展实验,这在道德上显然是不被允许的。

王球提出了一个修正式的新解——跨物种意识的“差序格局”原则。他化用了费孝通先生《乡土中国》的差序格局概念,即以“己”为中心,把“己”像石子一般投入水中,和他者形成的一圈圈有距离远近的波纹关系。动物与人的关系同样具有差序格局,不同动物与人的关系有远近之别,也体现出不同的伦理规范。

值得注意的是,以“己”为中心,并不是只顾自己的个人中心主义,而是“自我主义”。我们主动与外界交互时,始终离不开第一人称视角,这种视角即为“自我主义”的视角。按照费孝通先生的理解,自我主义具有相对性和伸缩性:当我们推己及人,放之四海,中心仍在自己。

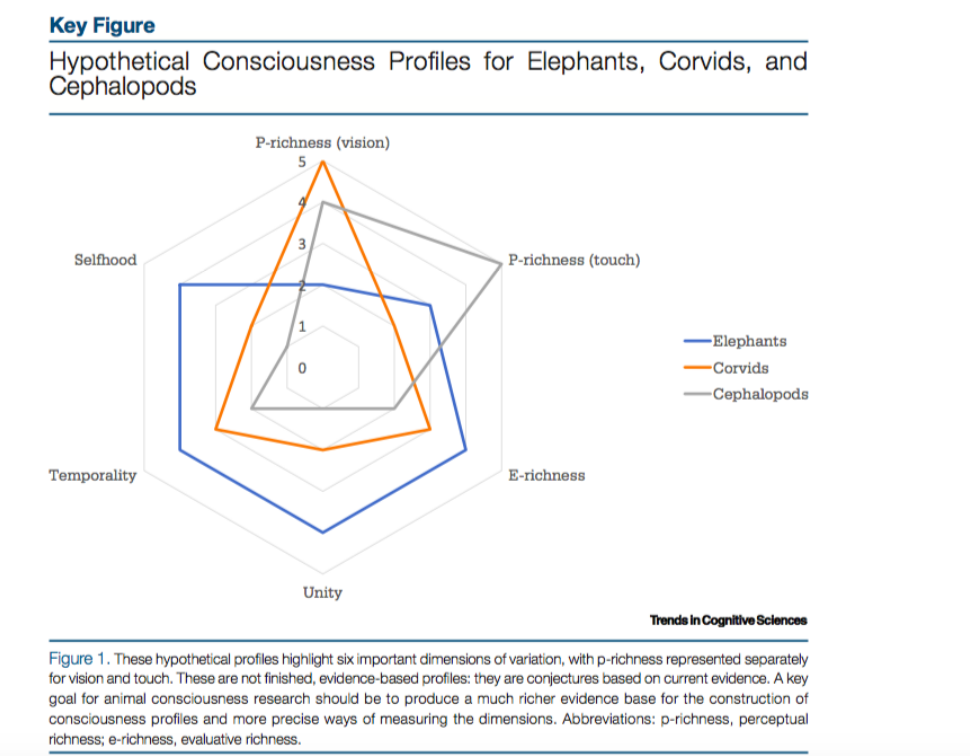

在确立了“己”的中心后,如何对动物的差序格局进行定位呢?王球认为,应当将不同动物知觉丰富性、评价丰富性、瞬时整合、跨时间整合、动物自我意识等五个维度进行综合考量,从而得出一张多边形量表(如下图)。再将不同动物的意识量表与人类作比较,依此对不同动物进行定位。

如果说,动物的意识轮廓多边形与人类的相差较大,那么他们之间的关系也会较远。比如,猫咪比蚊子更具有人类意识轮廓的相似性,故而将人类行为与猫咪的行为进行类比,相较于和蚊子的行为进行类比,就更恰当。

在相应的动物伦理实践中,差序格局还受到人类个体与其他物种产生的关联的影响。我们会在实验中使用小白鼠,而不是邻居家的仓鼠,正是因为仓鼠寄托了人类的情感。所以,在伦理实践中,将动物的道德地位放置到合适的位置,源自多方面的考量。

进化论伦理学的破绽

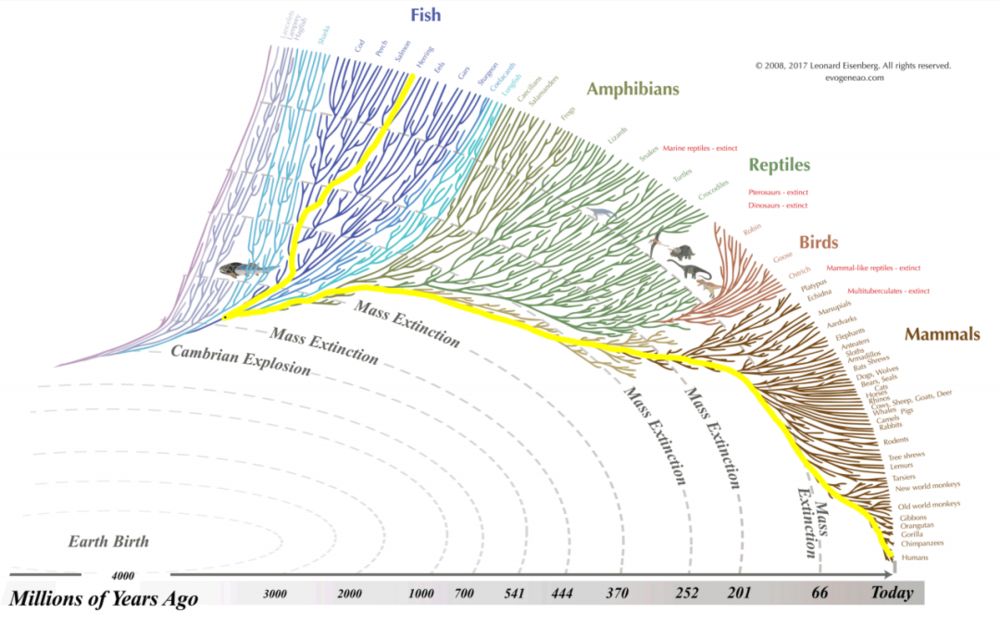

某些动物与人类具有更强的意识轮廓相似性,与进化过程中的亲缘性密切相关。那么进化论对伦理学有启示作用吗?用生物进化观点来解释道德的根源、性质和功能的自然主义伦理学——进化论伦理学,就旨在对进化的伦理蕴含作出说明。

值得探讨的是,进化论中最著名的“适者生存”说,在动物伦理中扮演着什么样的角色?

一种最近颇有市场的观点认为,既然是“适者生存”,那么人类作为食物链顶端的王者,也就无需在意所谓的“动物伦理”。

然而,正如华盛顿大学演化生物学家与心理学教授David Barash提到的,“即使进化使我们具有一定程度的偏见倾向,但这并不一定意味着这种倾向是正当的。”这就是说,尽管在“实然”的层面上,侵略性、贪欲、攻击是生存进化的策略,但在“应然”的层面上,它未必站得住脚。

反而,我们应当警惕这种生物性倾向。取而代之的是,我们必须要求我们的文化、教育、社会制度,能正确引导我们去彼此爱护,去互相关心,去爱。

进化论伦理学虽然作为伦理学研究的一个分支,能够回答进化历史对于理解道德实践和制度的重要性,也能说明道德上可接受的社会政策与人类进化信息的相关性。但对于动物伦理而言,它的局限性不能被忽视。

动物伦理很大程度上正是破除了“进化歧视”的偏见,给予了“弱肉强食”之道一个有力的回击。

从影片《狮子王》中得到的启示

动物保护

当今的人们仍在探索动物意识和情绪的奥秘。每一次探索,都是为“意识多边形”增添新的证据。

然而,无论进行多少探索,都不能消解“我们终归和他者是不同的个体,永远无法达到完全了解”的问题,即“他心问题”。在极端的不可知论者眼中,我们甚至连身边人类的意识都不能把握,更别提动物了。

即便如此,认识论上的欠完备性并不抵触伦理意义上的行动可能性。从直觉上,我们并不怀疑身边的同学感受不到疼痛,也未曾否认狗狗具有情感。所以,对动物伦理实践最好的辩护,莫过于朱熹在《四书或问》中所言:

君子尝见其生,则不忍见其死,尝闻其声,则不忍食其肉,盖本心之发,自有不能已者,非有所为而为之也。

人类进化至今,新脑皮质的扩展导致了认知和道德能力的极大增强。虽然我们可以通过有组织的残暴(例如屠宰场)来满足生存需求,但同时,善行和关切也超越了私人的狭隘领地。

1635年,爱尔兰议会颁布“反对从活羊身上拔羊毛”法案,这被视作最早的动物保护法案;

1789年,著名古典功利主义哲学家边沁在其《道德与立法原理导论》中写道:问题不是动物们能不能理性思考,能不能说话,而是,它们会不会受苦;

1835年,英国通过第一部“反对残忍对待动物”法案;

1955年,美国成立动物保护立法协会,并于三年后通过“人道屠杀动物”法案;

1975年,彼得·辛格出版《动物解放》,被视作动物解放运动的标识性著作;

……

2021年,章鱼、螃蟹、龙虾被英国视作有情感的生物并被英国法律保护;

2021年,中国司法部于10月18日发布征集“动物保护法”的立法建议。

人类在动物伦理的系统化讨论与法制化进程中,不断取得新的进展。可以看出,道德不仅具有进步的可能性,也体现出人类情感的共同内核,更彰显了一种感化功能。

我们通过神话、寓言、法律来铭记道德教训,通过理解、体谅、牺牲来构建彼此的温情。从土壤、植物、动物中生长出的人类,在混凝土高楼林立和霓虹灯流淌的现代,有理由给予动物心灵一个眺望幸福的权利。

本文来自微信公众号:复旦青年(ID:fduyouth),受访专家:王球(复旦大学哲学学院副教授),主笔:严月,编辑:肖淑方、顾然,审核:甲干初