一整只鸡、一份汉堡和一份炸鸡——

这是小栀上周暴食时一次性进食的量,不到半小时全部下肚。再上一次暴食,是在国庆假期前一天,她一口气吃下了500克坚果,吃得“感觉不是自己了”,大脑宕机,舌口发麻。

“既然已经这样了,不如再多吃点。”

今年23岁的研究生徐青这么形容暴食的心态,她上一次暴食是在十天前,在学校食堂吃过晚饭后,又鬼使神差地到便利店买了一整袋10片装的面包,回到宿舍一边喝牛奶一边吃。

(暴食症微电影《Gizem Atalay》)

本来吃完两片后就感到肚子撑,想要停下来,但嘴和手并不受大脑控制,不知不觉就吃完了一整袋。

几分钟后,徐青又下楼买了一包饼干、一包鹌鹑蛋和一包芝士威化饼,不仅嘴不是自己的,腿也不是自己的了。

徐青的微信头像是韩国女明星IU正在吃汉堡的图片,她张大口,眯着眼,可爱和享受溢出屏幕。“朋友都说我长得像IU。”徐青欢喜地说。

(韩国明星IU)

但朋友不知道的是,模样长得像知名偶像的徐青,背地里与食物持续了一年半艰难而痛苦的对抗。

该如何描述那种痛苦?22岁的清月定义,它类似于一种自暴自弃,“反正肚子已经很难受,想做什么也做不成了”,索性将自己变成一个没有感情的进食机器。

暴食症(Binge Eating Disorder)又叫神经性贪食(bulimia nervosa),是神经性进食障碍的一种。在由世界卫生组织制定的《精神与行为诊断障碍标准(ICD-11)》定义里,暴食症包含失控的进食状态、强烈的情绪体验、无补偿性三种特征,反复发作的暴食行为常伴随痛苦、内疚、羞愧、自责等负面情绪。

(戴安娜王妃就曾公开过自己深受贪食症困扰)

不过,相较于更为人所知的“厌食症”,暴食症更容易被误解为贪吃、懒惰,但本文的几位受访者均无奈表示过,“我也知道这样不好,但就是停不下来”。

她们的痛苦,藏在撑到变形的胃、不受自控的大脑与极易溃堤的情绪黑洞里,鲜有人看得见。

吃不下,更停不下

今年20岁的小栀已有6年暴食历史,14岁念初中的时候,她觉得自己太胖,想减到90斤,于是开始节食,一天只吃一顿早餐。连续几天过后的一个早上,她吃完早餐后,在路边又鬼使神差地买了一份煎饼果子和10个小笼包。

从此以后,小栀仿佛打开了一扇新世界的大门。一扇充满着魔性、诱惑与罪恶的不闭之门,从初中到高中、大学,食量阶梯式层层递进,几乎每次都能吃掉正常人两倍量。在大学食堂,每顿饭她都要点两份。“觉得很不可思议,就是控制不住自己。”

什么时候能停下来?

实际上,不是撑得受不了,而是“吃累了才停止进食”。小栀说,手累了,嘴累了,浑身力气都用光了,暴食也就被迫停止了。

(《骨瘦如柴》剧照)

大多数时候,暴食都是偷偷发生的。小栀目前暴食的频率大概一周有5-6次,但没人看见她进食的过程。在室友眼里,她甚至是“整个宿舍最自律最健康的人”,宿舍里的健身用品都是她买的。

不过,相比起“坚持”,每天运动更像是“强迫”,强迫自己每天晚上都要跑步或骑自行车,累到筋疲力尽,没有力气干任何事,包括进食,才会稍稍得点心理安慰。

在家里偶尔被发现反常的时候,妈妈只是淡淡地评价:“胃口大,是遗传”。

丁香医生将神经性进食障碍称为“舌尖上的精神心理问题”,通常是由心理、精神上的原因,引起身体的某些系统活动异常,进而导致身体一些本身正常的功能失常,比如无法控制食欲。

清月清晰记得自己暴食的最高纪录:早上8点起床,早餐是2个煎鸡蛋、一碗麦片粥和4个小蛋糕;出门后,在路边买了4个灌饼、一碗胡辣汤;过了两小时,又下肚了两块钱的油馍头和16个生煎包和半斤散装糍粑。

(《瘦身男女》剧照)

午饭吃了两碗米饭与“若干肉菜”,接着玩电脑时,竟不知不觉吃了2筒薯片、2个豆沙面包、一盒12个装的好丽友与2瓶碳酸饮料。此后便无缝对接晚饭,包括一只13寸的披萨和一个抹茶蛋糕,11点回家后又泡了一碗方便面,加两个荷包蛋。

多余的食物填满肚子,痛苦则填满她的身体。想吐,却怎么也吐不出,“既心疼钱也恶心自己。”

与清月不一样,对徐青来说,吃得更多,是为了更好地吐。

按照进食障碍的分类,徐青是兼属“暴食者”和“催吐者”的双向进食障碍。每一次暴食她都会喝至少1500毫升水,“吃得越多,越容易吐”,最严重的时候一天暴食三次,催吐三次,嗓子沙哑,胃酸反流,眼眶周围出现密集的小红点。

吃得最多的一次是在今年暑假,一天,徐青在路边买了一份鸡排、一份酱香饼、若干饼干和蛋糕、两个蛋挞,20分钟内全部下肚。狼吞虎咽后,她立刻感到一份久违的满足,“我其实只需要那一瞬间的快感,即便那份快感立马会变成罪恶。”

(一口气买了一百多块的欧包,菠菜每一种只吃了一半,就撑到了胃痛)

在反复的填满、掏空的过程中,徐青感觉自己变成了一只怪物,做着很多见不得人的事。最惨淡且羞耻的是,“记不得多少学校、公共场所、居所的马桶里留下过我的呕吐物。”

空虚和满足感交替进行,让食欲变得偏激。徐青不会去馋大鱼大肉,但会对以前不屑一顾的饼干、面包等碳水零食有着超常的欲望,平时不敢吃、不想吃,现在却“只要看到就会非常想把它们塞进肚子里。”

狂吃这么多东西,超过了人体机能与味觉所需尺度,自然逐渐食之无味。在吃下第一口就打算要吐出来的莫笛、徐青都怀着那样一种心态:即便食物早就就没味道了,但为了方便呕吐,还是要逼着自己消灭干净。

在这个时候,食物不再是食物,而是一种用来自虐与自我发泄的工具。

反击和报复

大部分暴食行为都是由减肥衍生出来的,减肥人士常用一个词叫“报复性进食”,暴食则是将这种报复性进食扩充成一种无法自控的行为障碍,物极必反,过度节食会导致激素失调,食欲畸变。

一次,小栀为了减肥没吃晚饭,第二天忽然食欲大增,一口气吃了一个面包、一只雪糕、一份螺蛳粉、一份煎饼果子和一份麻辣拌。

只要开始第一口,剩下的一口一口就如同阀门溃决,一发不可收拾。

(戒断专家Bitten Jonsson关于暴食症的访谈《How to Get Free From Food》)

减肥是莫笛过去十几年人生中持续贯穿的重要任务,尤其自去年前后开始,她感受到了“好身材”带来的巨大虚荣,遂变本加厉。很长一段时间每天只吃早上一顿,晚上吃两个水果,同时强迫自己去健身房。

不过,这份快感只维持了大概半年,莫笛记得很清晰,去年10月1号,从学校放假回到家,一股前所未有的食欲忽然爆发。“原计划是第一天吃点好的,剩下几天减回来。”结果没把控住,每天除了正餐外还要另点四顿外卖,两次奶茶,每次都点两杯,“因为两杯才起送”。7天过去,体重一点没涨,“因为都吐掉了。”

(莫笛连续点的四顿外卖,都以碳水为主)

徐青是那种从小就比较胖的女孩,自卑是成长常态,“走在路上,看到任何一个比我瘦的女孩都会想,如果我是她就好了。”直到大三的一天,她忽然觉得,“我不想胖下去了”,于是开始了减肥。

她起初以运动为主,一周有6天都去健身房,还会自己跑步,每天跑10公里,半年后,她从140斤瘦到了120斤。考研后,她生了一场病,上吐下泻,体重掉到了110斤。徐青感受到了“外貌带来的红利”,心想,“我都已经110了,要不要再瘦一点?”

不过,在人前,徐青菠菜继续保持着一种极度自律的形象,坚持运动、吃健康餐,乐观开朗,热爱生活。

老实说,她认识的不少“暴食友”,也大多都是平时严格要求自己、对身材与食物有着严苛自律性。

(坚持做瑜伽维持身材的徐青)

莫笛喜欢的一个博主“少女神婆婆”替暴食者们总结:“厌食和暴食,两者是往往交替出现。”

“我从一开始拒绝吃任何东西,到后来不可控制的想要去吃东西,我不得不面对我曾经最害怕的事情,这种失控的感觉让我不知所措,我每一天都在崩溃和挣扎里,重复着。”这名博主分享自己的经验感受。

经过长时间的自我抑制与克制,在某个十分偶然的节点,对食物的渴望会不知不觉累聚攀爬到一个顶峰,继而像溃堤一样喷泄出来,徐青管这个叫做“触底反弹”。

(戴安娜王妃在访谈中提及自己饱受暴食之苦)

莫笛则不理解,“为什么在开始减肥后我的价值感来源会变得如此单一、薄弱,好像每天的主要任务就成了维持身材,我不再能享受每一天,不能再期待和朋友聚会。”

自我怀疑、自我厌恶、自控的丧失,暴食患者仿佛被置身于一片乌泱泱的浊海里,某种心理障碍和恐惧剥夺了他们游泳求生的能力,只能不断挣扎,越挣扎,陷得越深。

食物填满我,让我不那么孤独

要如何描述那种对食物的畸形欲望?

“只要是吃的都往嘴里塞。”莫笛形容,当她吃完了宿舍里自己的东西,嘴巴仍然闲,就会去吃室友的,吃完后再买给她补上。她知道有的暴食症患者,严重到甚至可以不顾一切去吃猫粮。

那种欲望并不是有形的,而仅仅是想填满自己的非理智冲动。比如,今年24岁的蓝山常在深夜感到饥饿,但即便困倦不已,“我不会选择去休息,而是走出门,去吃东西”。

今年夏天的一个深夜,失眠的蓝山走出家门,到一家饺子馆点了一份饺子,一口气吃掉了8个。其实吃到第3个时她就已经尝不到味道了,但在进食的瞬间,她发现自己能做到平时罕见的平静,整整半个小时可以不去看手机,什么也不想,单纯地、机械地重复着咀嚼。

(《辛普森一家》剧照)

“满脑子就想着,我要把它吃完,我也不知道它好吃在哪里,就只是想把它吃完。”仿佛要填饱的不是自己的肚子,而是自己的大脑。

“明月心理”咨询师江蓉解释道:“暴食是把吃东西当成了一件快乐的事情,暴食者的生活中可能唯一的快乐就是进食,但过后却非常后悔,可能用催吐缓解,而下一次又会继续暴食。”

“我吃它们就是为了把自己填满。”莫笛说,去年冬天的一个下午,即便身体已经很疲惫,内心也十分抵触,她仍然强迫自己去了健身房。

到了健身房门口,她鬼使神差地到便利店买了一堆面包、薯片和饮料,把它们都吃掉后,跑去旁边一个小区的一个隐秘垃圾桶旁边吐掉了。

(日本大胃王木下佑香)

吐掉之后,她再次进入健身房,游了两个小时的泳,“这一天便是满足了”。但到了深夜,她会特别害怕明日的来临,“不想再重复这糟糕的一天”。

比起自我内心的痛苦,暴食者们感受到的另一份恶意来自外界:当他们吞咽进大量超出人体所需的食物,无数“浪费”的指摘和谩骂纷纷掷来。

在菠菜看来,人们能理解抑郁、厌世这种匮乏性的情绪障碍,但很难理解强迫进食的行为,就像疯子那样,“怎么会有这种人啊?吃那些垃圾食品。”“不就是浪费食物么?”

在减肥之前,他们也曾是乐于享受食物、用感激和耐心对待食物的人,当人与食物之间的关联被强行切断,一切就朝着不可控的方向疾驰而去了。

(《深夜食堂》剧照)

“荒谬的习惯”

暴食者的痛苦很难被人理解,而菠菜认为,他们需要的或许不是“劝慰”和“陪伴”,而可能是接纳,“把暴食当作一个坏习惯,而不是一种病。”

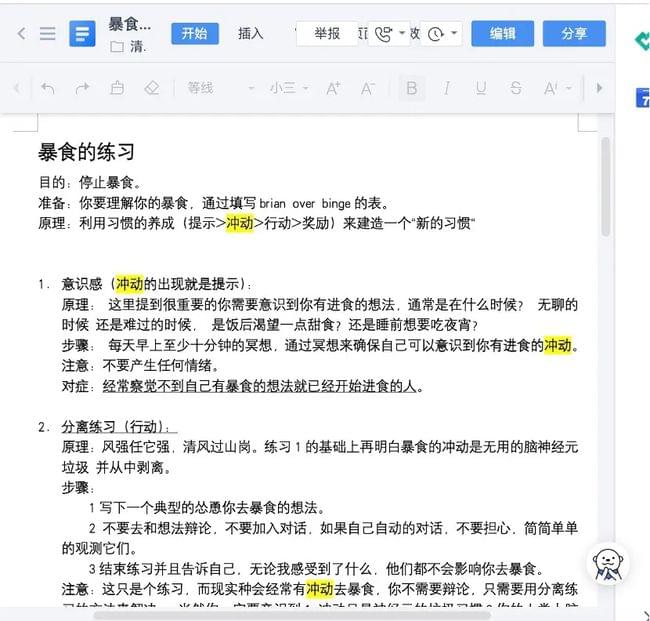

就像已经历从暴食到治愈的淼淼,在她自建的群里贴出来的群公告那样:“暴食只是一种冲动,我们要做的是漠视掉这个冲动,随着一遍遍重复,它就会消失的。它不是心理疾病 也不是隐藏伤痛的表象。只是你的脑回路给你安排了这么一个荒谬的习惯。”

淼淼认为,想要真正治愈暴食,核心要点是“重建自我”,真正地学会爱自己,“但不是说心疼自己、给自己买东西什么的,而是明白世界上的人全都不一样,接受自己的样子,尊重自己,理解自己,对自己好奇,完成自己内心真正的愿望。”

(淼淼整理的戒暴食训练)

身材焦虑、外貌焦虑与“对自我控制感觉的迷恋”,仍然是暴食习惯的心理症结,比如,即便已经开始一点点纠正暴食,身高168小栀还是会给自己定目标:今年要减到100斤以下。

当她谈起节食,身边朋友都会说,“想吃就吃呗”,但只有小栀自己知道,她每天都在偷偷忧虑体重秤上的小数点,审视自己的腰围有没有变粗。在全世界都在劝慰“你不胖”的声音里,没有人会真正理解进食障碍人群的内心如何挣扎。

(《骨瘦如柴》剧照)

“大家太鼓吹自律了,对自己要求太严格了。”徐青慨叹说,即便她在一点点地戒掉暴食,但无法控制每天早上起来的第一件事依然是照镜子,“这种焦虑就像房间里的大象,其实每个人都看得到,但都要假装它不存在。”

对身材的关注,逐渐转化成为对“吃”的关注。

徐青曾经认为,严格搭配饮食的行为不叫节食,叫自律,但现在发现,“那依然是割裂了你与食物的关系,是一种对抗和强制。”

“食物应该是带来温暖的、能量和爱的,而不是仇人恶魔一样要去对抗、去发泄的东西”。清月曾无数次告诉自己,但道理都琢磨千百遍了,到下一次,依然仿佛一瞬间大脑宕机。

(《温泉屋的小女将》剧照)

后来,她读到一本叫《Brain over binge》的书,从中了解到,“吃,常常是压抑感受的一种方式——我一旦感到焦虑,就赶快压抑下去,我可以用食物、酒精、药物,任何足以让我上瘾的东西,包括金钱、财产、性,一层层往下压。”

已经开始着手尝试自我治愈的菠菜、清月,都强调需要更多关注自我内心的感受而非进食这件事本身。“当所有的声音都在告诉你,暴食一定是心理问题,一定有情绪问题,但很可能只是那一瞬间我很想吃,很想满足。”徐青总结,想要“戒掉”暴食,第一步,也是最重要的一步,或许是不将其视为一种反常或疾病。

“可能将来的某一天,还是会忽然一下子吃多了,但那也许没什么,我们不需要过度去关注它。”

徐青感觉自己正在慢慢变好,依然在坚持运动,但偶尔偷懒一天也不会焦虑,偶尔想去吃食堂的扣肉就去吃,“两三斤的体重浮动在我的接受范围内,我不会再让这两个数字凌驾于我之上。”

(文中人物均为化名)