骑手们每天飞驰在路上,跟时间赛跑,为外卖市场带来巨大收益,然而,当他们的权益需要保障时,却讶异地发现,他们找不到可以直接维权的用人单位。在一张庞大且异常复杂的用工暗网下,骑手们被不断外包出去,甚至失去了劳动者的身份,成了“个体工商户”。用工成本和风险因此被平台层层转嫁。

有律师比喻,外卖平台就好比一艘大船,周围绑了1000条小船,它把骑手都放在这些小船上,任何一条小船的沉没都不会影响到大船本身。外卖平台可以轻易丢掉包袱,继续前进。一家从事农民工法律援助的公益机构注意到了这个问题,他们想搞清楚,这张用工暗网是如何织就的?骑手们的困境如何破局?

本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),作者:王焕熔,编辑:王婧祎,原文标题:《外卖骑手,陷入平台用工暗网》,题图来自:视觉中国

四年前,河北人邵新银从老家农村来到北京,在昌平区一处饿了么站点做专送骑手。2019年4月28日凌晨,他在送外卖途中意外跌入深坑,胫骨平台骨折、外踝骨折、肋骨断了三根,被鉴定为九级伤残。

邵新银的生活被冲击得摇摇欲坠。他负担不起昂贵的住院和治疗费,在北京熬了两周后,坐车一路颠簸着回到老家。回老家之前,公司让邵新银写了理赔申请书,寄到保险公司,再没联系过他。受伤一个月后,他发现自己被踢出了工作微信群。因为错过了最佳治疗期,他的腿恢复得很慢,跑步不敢使劲,走路多也会痛。在家养伤的一年多里,邵新银没有了收入来源,连止痛药都省着吃。

公司年会的场景经常浮现在他脑海里。邵新银所在的外卖站点被“饿了么”外包给迪亚斯(重庆)物流有限公司。2019年春节,站点骑手们在一家饭店举起酒杯,高声喊着“祝迪亚斯越来越好。”他没想过,公司会对自己坐视不管。受伤8个月后,邵新银等到了保险公司9万多元的理赔款,他听说河北农村10级伤残有10万赔偿,而他的9级伤残比10级伤残严重,“为什么北京9级伤残的保险款比河北10级伤残还少?”邵新银第一次产生维权的想法。

北京致诚农民工法律援助与研究中心(下称“致诚”)接到了邵新银的求助,它是我国第一家专门从事农民工法律援助的公益机构。自2005年成立以来,致诚帮助过30多万农民工维权。经验丰富的律师们没预料到,一场漫长的战役就此打响。此案跨越了北京、四川、重庆三地,经历了长达两年的5场诉讼,仍未解决。

一个最大的难题是,他们找不到准确的用人单位承担责任。致诚的两位研究员徐淼、陈欣怡以此案为契机,展开三个月系统调查。在律师和志愿者的支持下,她们体验应聘骑手、电话调查、与专业人士交流,统计并分析了1907份骑手案件判决。

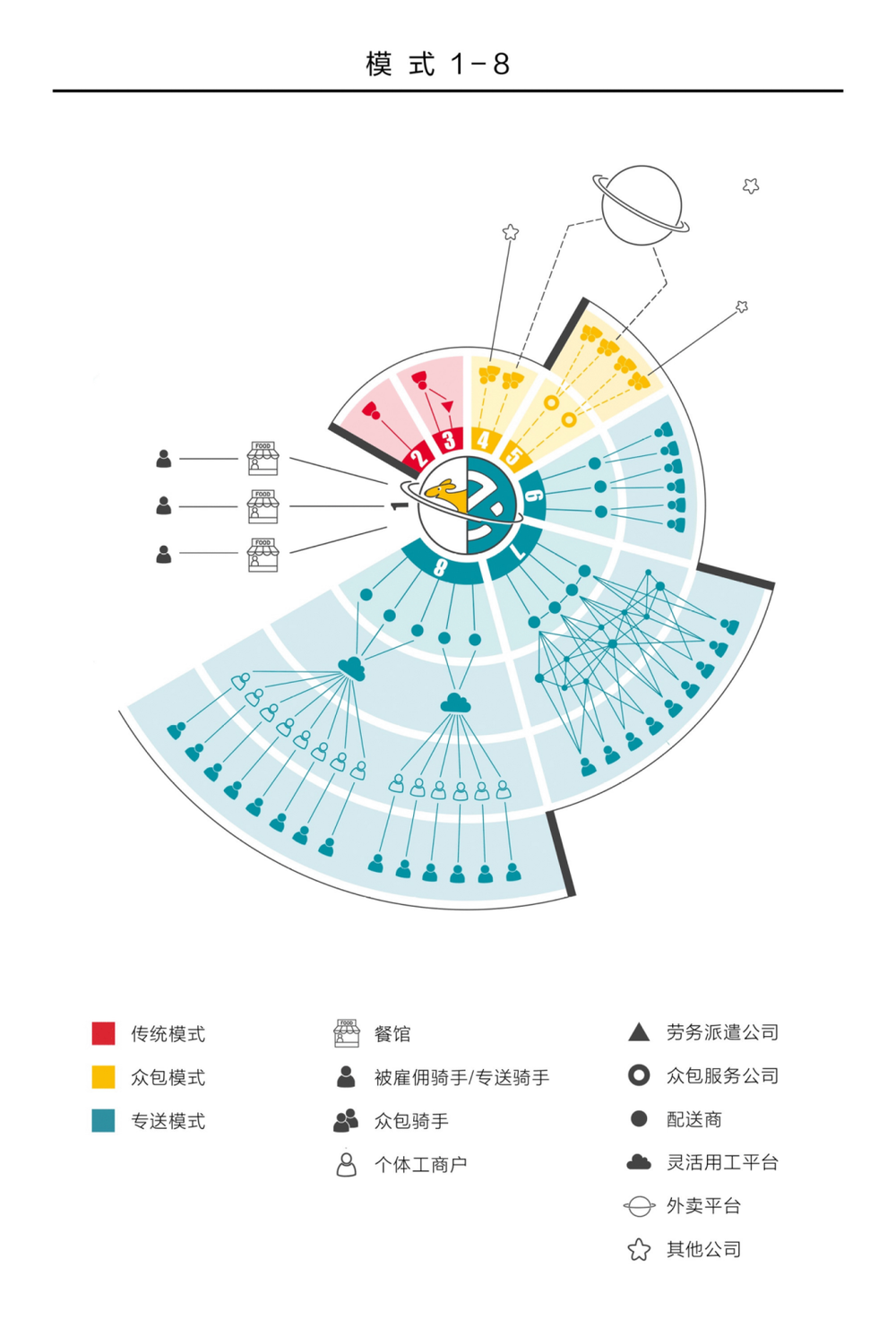

9月18日,“致诚劳动者”公众号发布一份57页的《外卖平台用工模式法律研究报告》。报告指出,外卖平台用工在十年内快速迭代出八种模式,骑手从最初和外卖平台直接签订合同,到后来被层层外包给众多公司,现在甚至被注册成个体工商户,导致其劳动关系被彻底搅乱、打碎,最终律师和法院都难以确定真正的用人单位。

从直营转为外包,平台如何把风险逐步转嫁给劳动者?被注册为“个体工商户”对骑手来说意味着什么?GQ报道联系了徐淼、陈欣怡,和她们一起还原外卖平台用工进化史以及背后的骑手困局。

1. 外卖骑手成了“个体工商户”

GQ报道:可以总结下你们研究得出的结论吗?

徐淼:外卖平台的用工模式呈现出一个复杂演变过程。外卖市场发展早期,平台自己雇佣骑手,与他们签劳务合同并缴纳社保,这些骑手被称作专送骑手(即固定工),用工模式受到劳动法的全面规制。到外卖市场发展中期,各大平台开始招募众包骑手(即兼职骑手),他们不需要和单一平台签劳动合同,可在多平台兼职,平台也不需要替他们缴纳社保。与此同时,平台开始把传统模式下的专送骑手外包给配送商,配送商又进一步层层外包,导致一旦发生维权情况,骑手都找不到自己的用工单位是谁。

GQ报道:开始是直接雇佣骑手,后来平台为什么要把骑手都外包出去,并演进出各种外包模式?

陈欣怡:平台用工模式快速演变的背后,是他们想用最低成本获取最大利益。平台是一个信息中介,同时需要管理骑手保证送餐,这意味着它要承担用工成本和风险。但平台方不想承担责任,想把骑手这些“烫手的山芋”扔出去。于是,平台把骑手外包给其他公司,避免为骑手交任何保险,也不用承担用工风险,这些公司成为平台的法律“防火墙”。

徐淼:外卖市场只有几家平台,相互之间竞争,平台方其实想省下每一笔成本。一位平台方诉讼律师曾私下对我们说,外卖平台就好比一条大船,周围绑了1000条小船,它现在把骑手都放在这些小船上,于是任何一条小船的沉没都不会影响到大船本身,外卖平台可以轻易丢掉包袱,继续前进。

GQ报道:为什么骑手要维权找不到用人单位?

陈欣怡:外卖平台用工模式从直营转外包的过程中,配送商出现了,他们承担平台扩张过程的用工风险。配送商上游的外卖平台有极强的定价权,把外包市场利润压到极低,导致配送商赚不了多少钱。但配送商下游要面临成千上万骑手的用工成本和风险,当有骑手权益受到侵害时,配送商根本无力赔偿,为了继续向外“甩锅”,他们又开始把一部分业务继续转包或分包给其他公司。

徐淼:邵新银的案子中,他注册的“蜂鸟团队版”app显示他是迪亚斯公司的“全职骑手”,翻阅他的银行流水记录,工资一直由太昌公司发放。从他的个人所得税App来看,邵新银每月的个税缴纳,不但有迪亚斯和太昌,还有天津某建筑公司、上海某外包公司。除了迪亚斯,邵新银几乎没听说过其他公司。致诚的律师刚看到邵新银案子时也很懵,这么多公司到底什么关系?

这就属于网络状的外包模式。A公司给他派单、B公司给他投保、C公司给他发工资、DEFG公司给他交个税,它们交织成一张暗网把骑手紧紧缠住,而当骑手跌入深坑向外求助时,却发现哪一家公司都不站出来承担责任。甚至连律师和法院也难以从众多公司中确定用人单位。

外卖平台与大量配送商通过这样的操作,在不同程度上逃脱法律责任,最终变成骑手自己承担风险。平台和配送商看似把业务外包出去了,但仍然在合作管理骑手。邵新银给我们看过一张迪亚斯站点开晨会的照片,骑手们站成一支整齐划一的队伍,这么有组织的一支队伍,怎么能说他不是公司的劳动力?

此外,我们调查发现,外卖平台用工迭代了六七次之后的终极形态是“个体工商户模式”。这是一种更加异化的用工模式,配送商将业务转包给灵活用工平台,后者将骑手们注册成个体工商户。

GQ报道:骑手被注册为“个体工商户”意味着什么?

徐淼:把骑手注册为“个体工商户”,是公司同时实现“避税”和“避社保”的架构操作。在我国法律框架下,一旦成为个体工商户,骑手跟公司的劳动关系就变成合作关系,公司可以光明正大地不帮骑手交社保,还可以把骑手工资支出变为费用成本,作为进项抵扣,降低税务成本。

我们调查过程中了解到,一个来自山西省中阳县的专送骑手杨雄伟,被注册为个体工商户,送了一年半外卖后,他因为离职纠纷把站点所属公司告上法院,法院认为他是个体工商户而不是劳动者,结果他应该拿回的二倍工资和经济补偿一分钱都没拿到,公司没缴纳的社保也不了了之。

陈欣怡:2020年一名北京的美团外卖专送骑手,被一家安徽公司在广西钦州注册成了个体工商户,名字叫“广西钦州中马钦州产业园XX玖零捌壹贰商务信息咨询服务部”,这可能意味着他是第90812号注册的个体户。我们顺着工商户的名字在网上检索,发现一个中马钦州产业园内竟然注册了14万家包含“外卖递送服务”的个体工商户。结合“命名结构”和“地域分布”两个特点,我们最终从198万个体户中定位出了160万“疑似骑手个体户”。而全国“疑似骑手个体户”的数字还在以每天1万+的速度增长。

这个过程骑手完全被蒙在鼓里,我们在调研过程中了解到,站长会告诉通过应聘的专送骑手,只有注册灵活用工平台的app,才能发工资,来诱导骑手提交个人信息,把他们注册为个体户。在一些灵活用工平台上,注册人只需要提交身份证、银行卡照片以及本人录制的视频,就可以在几天内获得电子营业执照,转变成个体工商户。骑手个体工商户的特点是他们基本都是有人帮忙批量、集群注册的。APP下载页面的评价里,很多骑手都说被骗了。

GQ报道:除了外卖平台,其他行业是否也会出现通过外包员工规避责任的问题?

徐淼:我们之前接到一个19岁韵达快递员的案子,这个男孩因为工伤残疾了,比邵新银还严重。他也不是直接跟快递公司签的劳动合同,中间有配送商,无法确定劳动关系,类似问题已经泛化到了快递业。

2. “这不仅仅是钱,还关乎人的体面和尊严”

GQ报道:邵新银现在做什么工作?

陈欣怡:今年6月22日,我们第一次见邵新银了解案情。他当时穿着饿了么骑手的衣服走了进来,我觉得奇怪,他为什么还穿着骑手的衣服?原来他在老家休养了一年多之后,实在没有收入活不下去,又回北京送外卖。他腿伤还没好,只能跑“众包”,专挑不用爬楼的单子跑,还会偶尔回家做一些农活。

他家里很贫困,妻子在河北老家的杀鸡厂工作,还有孩子要养。他已经做了四年外卖骑手,我们调查中也发现,很多骑手经常在各个外卖平台之间反复横跳,他们可能没有更多工作选择。即使受伤后被公司抛弃,工伤钱拿不到,但只要发的骑手衣服没坏,他还是会穿着。

当初那么严重的骨折,他也没打石膏,止痛药一直省着吃。最后计算出来的医药费赔偿数额很低,不是他的伤情不严重,而是他一开始就没钱,也不知道能不能得到赔偿,医药费都省着用。他恢复得不好,腿伤留下的后遗症可能会影响之后几十年的生活。

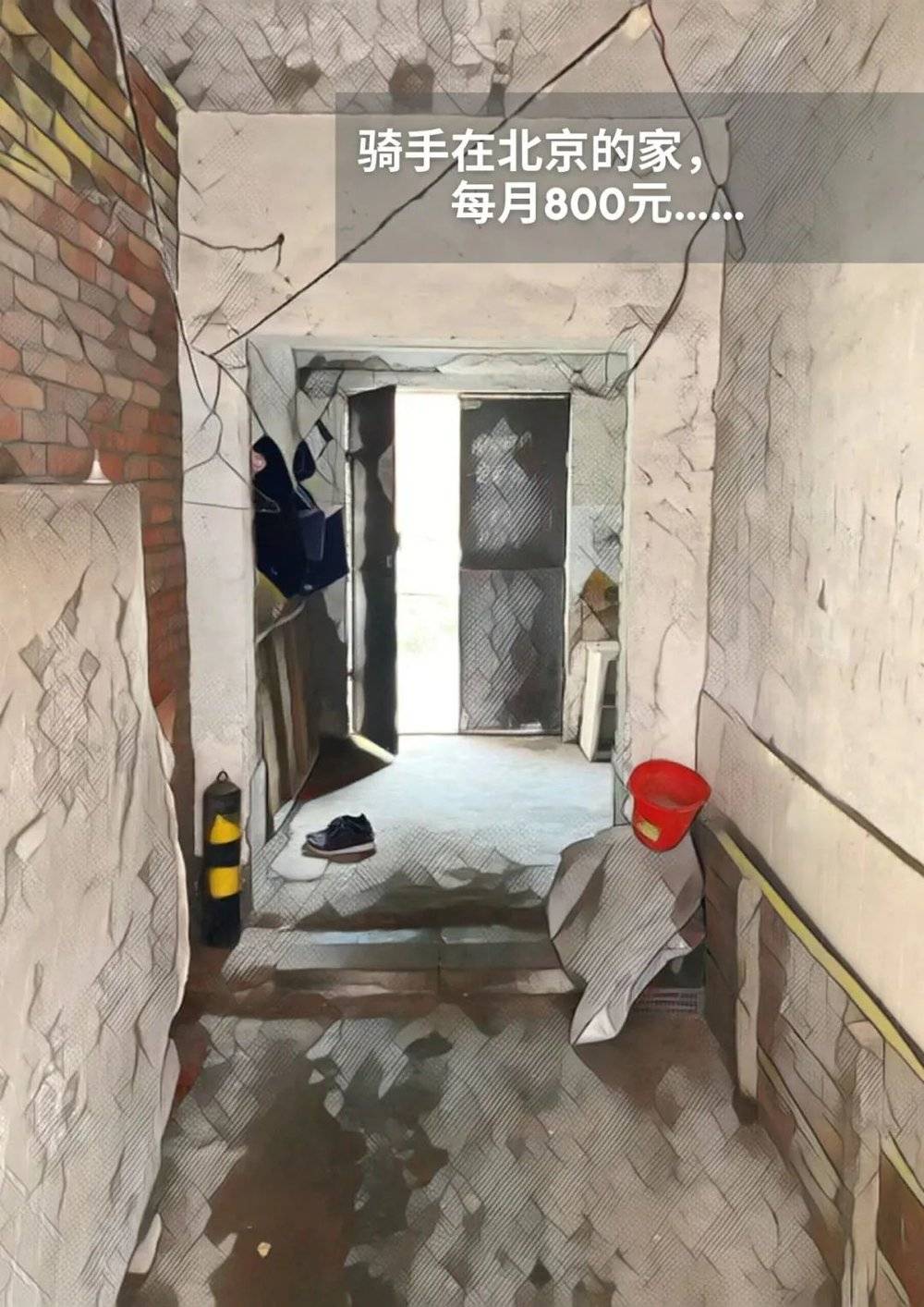

徐淼:我们调研发现,骑手们虽然一个月工资可能拿到六千到八千,但只会拿出六百到八百来租房,骑手需要养家糊口,大部分工资要留着供小孩上学和照顾老人,可能还要还贷款。所以农民工的很多选择都是无奈之下做出的,你都很难说,它是否真的是一个选择。

GQ报道: “江苏泰州外卖骑手讨薪”事件中,公司拖欠了骑手四千元工资,他家里有生病的妻子和老人,还有两个孩子要养,拿走四千元相当于断了这个家庭一个月的生计,最后他无奈做出极端行为。

陈欣怡:致诚的佟丽华主任曾说起此案,这里面不仅涉及到钱,还有劳动者尊严的问题。很多人都问,欠薪4000元值得自焚吗?一个省级法律援助管理部门的处长,在2003年也这样问过一个讨薪的农民工,“你的命就值3000元吗”,农民工的回答只有一句,我怎么回家过年?当时他一下子明白了,这不仅仅是钱,还关乎人的体面和尊严,跟无颜见江东父老是一样的感觉。

徐淼:骑手只能在下个月才能领到上个月工资,平台通过扣一个月工资的方法把骑手困在这里。邵新银说站点辞职要排队,2019年4月份那段时间,他们辞职的人排到两个月之后。骑手不能想辞职就立刻走,否则一个月工资拿不到。

GQ报道:近几年,外卖骑手总是以高危职业的形象出现在大众视野里。骑手们如何看待自身的职业风险性?

徐淼:交通数据告诉我们这是一个非常危险的行业。但是具体到每一个骑手身上,他们存在幸存者偏差,有一种侥幸心理:我不会出事。这是一场赌局。我在配送站点遇到一位年轻的站长助理,他之前也是骑手。前阵子他的室友在家给送单时骑的电瓶车充电,半夜起火,大面积烧伤。还好他跑得快,捡回了一条命。他意识到了危险性,就跟公司申请不干了,公司让他当了站长助理。他还说站长助理是性价比最低的岗位,比当骑手的工资少多了。交谈的时候,我真切地感受到他脸上的表情,像从赌场里逃出来的。如果没遇到危险,一切都是岁月静好,但一旦遇到问题,公司没给骑手交社保,没有人为骑手兜底。

GQ报道:专送骑手们有多大比例没有社保?

徐淼:我们调研的时候,都会问站长这个问题,我去过的站点,所有人都说没有,连站长助理和副站长也没有社保。邵新银也没有社保,只有迪亚斯公司给他买的雇主责任险,每月86元的保险费直接从工资里扣除。

2020年11月,中国社科院研究员孙萍在北京的调查也显示,受访外卖骑手六成以上没有社保。他们的劳动合同签订率很低,合同都不签,他会给骑手交社保吗?可以想象这个比例是很低的。

GQ报道:邵新银的案子还暴露出外卖平台的哪些问题?

徐淼:邵新银的案子也暴露出劳动者在平台上的数据保护问题。他不确定自己何时签了劳动合同,之前签过的文件也被站长收走。蜂鸟团队app上的跑单数据是重要证据,但从2017年到2019年他的所有工作记录无法查阅,邵新银受伤前后几个月的薪资账单也莫名其妙消失了。他去询问,外卖平台和配送商互相推诿,外卖平台说你是归站点管的,你去找站长。站长说这个app是饿了么的。有的外卖骑手出事之后想要维权,根本登录不了app。

3. “我们希望《劳动法》能够真正保护到劳动者”

GQ报道:你们对外卖平台用工问题的研究和此前有何不同?

徐淼:我把近年来外卖平台的研究总结成三个阶段,第一个阶段是《外卖骑手,困在系统里》,以媒体人视角描述外卖骑手困在算法里的状态。第二个阶段是北大社会学博士的毕业论文,他亲身体验骑手工作,从社会学视角分析算法系统中的权力结构问题。前期的研究更多呈现出基础事实,我们的研究处于第三阶段,希望能从法律视角研究制度问题。

GQ报道:调研过程中有什么之前的认知被推翻的吗?

陈欣怡:我会谨慎地不再用“灵活用工”来形容所有骑手。灵活用工是指企业的非正式员工。兼职、自由职业都可以归到这个范畴内,一旦被确定为灵活用工,就很难跟公司确立劳动关系,无法得到权利保障。

有些地方法院会把外卖骑手一概认定为灵活用工,我们统计过地方法院对于专送骑手的劳动关系认定比例,低的地方只有20%会认定为劳动关系。

可是,对于专送骑手来说,他们早上9点多开晨会,10点之前要在蜂鸟APP上线,午高峰和晚高峰必须在线,基本不能拒单,拒单会影响到骑手的工资和站点要承担的配送数据。正常是10点下班,夜班的话到12点,大夜可能就是凌晨。邵新银的电瓶车只有一节电池,中午要充电两个小时,充电时间就是他的休息时间。这个劳动状态,很难说跟工厂固定用工有本质区别。而法院判决的字里行间中却把邵新银认定为灵活用工。

GQ报道: 面对平台规避责任,骑手权益得不到保障的现实状况,你们能从法律角度提出哪些对策和建议?

徐淼、陈欣怡:立法层面,我们希望有关部门能更加精细化地分类制定政策,这个网络里面有灵活用工,也有不灵活的用工,要分层次保护和管理。要明确平台企业的用工主体责任。平台是用工规则的制定者,也是平台用工的最大受益者,把用工责任全部推卸掉,是权责利不统一的。

从行政监管角度,需要政府对配送商和灵活用工平台这个灰色地带做全面排查,规范各种明显规避法律的做法,他们最大的问题就是把正儿八经的劳动者注册成个体工商户;司法层面,在新业态经济下,我们需要明确劳动关系的认定标准。不要把所有骑手都当成灵活用工,而是具体去看他的工作状态,工作要求,工作安排。

GQ报道:三个月的调查,你们坚持的动力是什么?

徐淼、陈欣怡:之前没有看到过系统呈现平台用工问题的研究,我们确实有一种任重道远的责任感。如果不去反映劳动者群体的诉求,他们的声音很容易被淹没,权益也无法得到保障。这些大公司有专门的法务,但很多骑手是不懂法律的,他们也没有从专业角度发声的机会。

做这个研究的目的,一方面要保护骑手的实质权益,另一方面也是作为法律人,维护社会公平正义。《劳动法》是离公众最近的法律,它直接关系到人们对于法律的尊重和信任,我们希望《劳动法》能够真正保护到劳动者。

徐淼:真实接触到骑手后,他们在我眼里的形象更丰富起来。这是很淳朴的一群人,他们工资本来也不高,还请我吃饭。我为了更好地调查,曾经也去应聘过骑手,他们送我去应聘时,时不时问我工作找到没有?有的骑手路过超市看到招募员工,有五险一金,建议我去试一试。我觉得非常感动。

本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),作者:王焕熔,编辑:王婧祎