本文来自微信公众号:边码故事(ID:tech-kk),作者:饶一晨(香港大学人类学博士/密歇根大学博士后研究员),原标题《在网戒中心,网瘾少年开发了一款游戏》,题图来自:视觉中国

今年7月,香港大学人类学博士饶一晨在一席做了《网瘾少年与网瘾中年》的演讲。

演讲结束后,有一位现场听讲的母亲找到他,连珠炮似的抛出了一连串问题。

“照你这么说,网瘾主要还是家长的问题?”

“可是这些游戏真的很可恶,设计得太好玩了,我每次看他一连玩几个小时,就让他别玩了。他就要跟我吵,闹别扭,你说怎么办?打又不能打,骂又不能骂,难道真的要去看医生吗?”

“我也试过让他去学围棋,学书法。但我感觉,和手机、ipad相比,那些对他来说都不是事儿。每天ipad就跟长在他手上一样,游戏怎么可以那么好玩?” 她叹了一口气。

这名母亲所遇到的问题,其实是这一代父母的典型困境。

2014年,饶一晨开始做关于网瘾的田野调查,这些年来,他遇到过很多这样的父母,他们有相似的忧愁:尝试了无数方法,希望孩子可以不那么沉迷游戏,比如给他们报“兴趣班”、请“教育专家”给孩子做思想工作,让孩子向“别人家的孩子”学习。但结果往往适得其反。

这些看似无解的沉迷背后,有哪些更深层的游戏哲学和社会思考——游戏对于青少年来说究竟是什么?它有什么样的社会功能?为什么有些电子游戏让人欲罢不能?我们的社会需要怎样的游戏、教育、和“游戏教育”,来摆脱“网瘾”的恶性循环?

在网瘾治疗机构里面,通过观察网瘾少年自己开发的一套游戏, 他发现了这个可能的答案。以下是饶一晨的自述。

1. 钻空子

一席演讲结束后不久,国家新闻出版署下发了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间,所有网络游戏企业,仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务,其他时间,均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

这个措施不可谓不及时。一方面,培训机构被关停;另一方面,网游时间被限制。家长所面临的“鸡娃”压力在短时间内看似小了不少。但同时,我从家长和老师的口中,听到了一些值得深思的反馈。

黄女士是华北某重点高中的学生家长。她告诉我,虽然现在孩子们无法随时玩王者荣耀和“吃鸡”,但他们依然找得到新的“打打杀杀”的国外游戏,比如说他们会去Steam平台上找一些相似的游戏,或者干脆就去看游戏视频。

黄女士的孩子还算不错,虽然经常打游戏,但不能说沉迷。他还经常会来提醒父母不要看“抖音”,说那都是不健康的娱乐。但每年开学,家长群里面都会传,说又有哪个孩子因为网瘾问题和家长闹翻,最后甚至跳楼。“你说这些网游害了多少家庭?如果这些青少年这么喜欢去‘打仗’,为啥这些网游公司不直接送他们去战场上体会一下?也许马上就断瘾了。”她说这些话的时候,语气恨恨的。

学校的老师们也有着相似的反馈。

李老师在大湾区一所私立寄宿中学教书,这位八零后,小时候也是看武侠小说、听评书长大的,最痴迷时,他满脑子都是武侠角色,但这也不影响他认识到武侠世界是虚幻的。后来,他成了一名教师。有相似经历的他,能理解青少年为什么会被这些虚拟世界所吸引。

但不同的是,这一代作为互联网原住民成长起来的孩子,所接触到的虚幻世界更精彩、更复杂。他们在逃避成人的管控上也更“聪明”——李老师说,学生们有各种方法绕过规定,一名高二男生告诉他,游戏限时对自己是无效的,他可以在手机上用加速器玩国外的游戏,他玩的是世界第一的游戏,CS:GO ,有20亿玩家。

李老师也从这个男生那里了解到,班上有十几个同学在玩这个游戏,但远远谈不上沉迷和上瘾,玩一会就累了。还有的学生,为了躲过父母的掌控,会隐藏手机里的游戏类APP。

2. 我有时候真觉得手机变成了我们的义肢

在李老师工作的学校,学生家庭相对富裕,家长能够付得起高昂的学费,但他们工作繁忙,手机几乎是孩子唯一的陪伴。在缺少情感连接的状态下,学生很容易产生厌学情绪。

按照规定,学生的手机从周一到周五要上交给老师,但他们总有办法再私藏一部手机。

这个9月,刚开学不久,就有家长来给女儿申请休学。这位女生晚上刷手机,白天睡觉。老师问家长怎么不管,家长说,只要一管,孩子就要死要活,说没有手机活着没意思。花钱让她去做心理咨询,1500元一个小时,但根本于事无补。

对于手机的使用,黄女士也有类似的观察。

她说,打游戏只是孩子网瘾的一方面。手机越来越普遍,要禁止他们用手机是不现实的。她的孩子就读的学校,对学生使用手机比较开放,所以,即便他们不能玩王者荣耀和吃鸡,还是会用手机去做各种社交、娱乐,或者玩一些不被禁的游戏。他们会讨论怎么用“加速器”去玩国外的游戏,看国外的视频。“他们接触到的互联网世界,是我们这些家长所不能了解的,特别是一些国外的信息不受控制,他们在这个年龄段很难判断其中的是非。”

听完我之前在一席的演讲,黄女士所在的家长群里也在讨论,之前看到的那些因为手机和游戏引发的家庭悲剧,孩子与外界的情感连接“短路”了,没有得到来自家长和学校的正向反馈,走向了极端。

同时,家长也意识到,自己也是手机的重度使用者,甚至他们推崇的奥数名师,也是游戏的高端玩家。当小孩看到这些成人的“反面教材”后,他们更加无法听进家长的说教。

黄女士反思道,“我有时候真觉得,手机变成了我们的义肢。” 家长们一方面离不开手机,一方面还依赖手机或ipad来管理孩子。这在我所研究的机构里,被称为是“家长们用更容易被满足的物质需求,去试图填补孩子的精神不满”,解决的是家长因为很少真正陪伴孩子所引发的焦虑。

孩子没人照顾或者大吵大闹时,手机往往就变成了哄娃利器。逐渐地,手机也变成了孩子所依赖的情绪调节器。当家长和学校给他传递压力时,他就用手机来暂时屏蔽掉那些压力信息,让自己沉浸在只属于自己的“快乐星球”里。

3. 游戏如何成为“快乐星球”?

站在时间的长河里回顾,自从21世纪初,互联网走进中国家庭,关于网瘾的讨论从未中断。每隔几年,社会上就会因为网瘾少年、网瘾治疗、反沉迷等议题掀起一番激烈的讨论。

2013年,我开始做人类学研究,选择了网瘾这个议题——因为刚脱离青春期不久的我,同样也曾是游戏的重度玩家。当听到有同龄人因为玩游戏被送去“电击”的时候,我感到的不仅仅是愤怒和不解,还有从人类学角度生发的好奇:同样是打游戏,为何我会被看成是“好学生”,而一些人则会被标签成“网瘾少年”被家长送去治疗?

于是,我想办法进入了某一线城市的网瘾治疗机构进行了田野调查。我发现,在这个机构里,每个“学员”和他的家庭陷入“网瘾”困局的原因各不相同,但背后又有着一些规律。

在机构里,“网瘾”往往更多在“诊断”层面发挥作用,被送来的学员里既有网瘾问题为主的,也有很多是以“厌学”、“叛逆”、“早恋”、“品行障碍”等原因被送进来的。而这些青少年在治疗上并没有太大的区别,因为他们的问题核心其实是同一个——因为逃学、打架、早恋、打游戏等行为,引发了剧烈的家庭冲突。

对于机构的咨询师来说,“网瘾”和其他的“不良行为”是表象,问题根源在于孩子的成长环境。当然,机构能够处理的仅仅是一个人的家庭微环境——通过给孩子和家长同时做心理咨询和心理教育,使这种微环境能发生一些积极的改变。而更大的环境是机构无力改变的:例如学校环境,以及学校之外丰富多彩的世界,包括虚拟世界。

晓康,一名16岁的学员,跟我讲述过他是如何一步步“染上网瘾”的:

“一开始,我跟朋友在玩‘LOL’(英雄联盟),真的是为了排解学习的压力,而且那时候全班男生都在玩。我不玩这个游戏,真的会没朋友了。当时我是真心想要在操作上进步,和朋友们一起赢得游戏,升级段位。所以我玩LOL的时候就必须要非常投入。

可是,我妈就很烦,每次我打得正激烈的时候来喊我,叫我去写作业、去吃饭。我打一盘就要40分钟,好不容易玩一次,怎么可能玩一盘就算了呢?我玩的时候根本没法分心去回应她,有时候甚至会吼她,让她放弃打扰。她听到我吼,更生气了,一气之下拔掉了我的网线。

你猜我当时是什么感受?我当时脑海里一片空白!我们团队本来是可以赢的,就因为她一拔网线,所有人都会因此“掉星”,我还会因此收到系统的警告惩罚。我跟她大吵了一架,直接就摔门出去网吧玩了。之后,我越来越习惯去网吧玩,虽然要花钱,甚至有时候我会骗父母的钱出来玩,但是那里自由,没有人会在我玩得正爽的时候来打断我,去拔我的网线!”

而站在晓康妈妈的角度,故事又是另外一个样子。她带着哭腔讲述了这一切:

“你不知道,晓康每次玩游戏的时候,感觉就像变成了另一个人,像个怪兽。以前他不是这样,小学时他很听话,总考班上的前几名,别人都说我们家晓康不用操心,以后一定清华北大。结果,他初二就跟着同学玩英雄联盟,每次一玩就停不下来,还一边玩一边大叫。

当时我们说他成绩还可以也就算了,孩子是要放松。但现在初三到了,马上就要中考了,他的数学成绩,可能靠着脑子灵活,还算可以,但其他科目都不行。中考要是没考好,进不了重点高中,他这一辈子怎么办?我也是为他着急,谁知道,越着急他越叛逆,经常逃学不回家,只有去网吧才找得到他……”

在这里,我们看到“网瘾”问题的形成并不只是“晓康遇上英雄联盟然后沉迷”这么简单。这里面我们看到要构成网瘾,首先需要现实与游戏世界之间的激烈冲突。

在当时的调研中有几条不容易留意的线索,值得我们去深思:为什么所有人,尤其是男生,都在玩英雄联盟?当时我研究的机构里面因为网瘾送进来的,几乎100%都是英雄联盟的重度玩家,他们日常讨论的也都是英雄联盟里面的英雄、操作、装备还有皮肤。为什么和网瘾相关的冲突,多出现在初三或者高三?为什么去网吧玩英雄联盟,会给晓康带来一种压力的排解感和自由感?

英雄联盟的成功,当然是得益于它精妙的竞争机制,以及酷炫的英雄形象、画面和游戏效果。玩过的人都懂这一点。每30-40分钟生成的虚拟战场,充满未知的刺激,每一秒的行动都会有反馈,每一次成功和失误都会带来局面的变化,影响最终结果。其战斗的激烈程度,让人全情投入,可以说,它确实像竞技类运动。

但同样是竞技类运动,为啥从来都没人说起“篮球”成瘾或者“乒乓球”成瘾呢?同样是竞争,为什么没有学霸被看成是“学习”和“考试”成瘾?

首先是因为,英雄联盟这类电竞运动,浓缩和增强了普通运动中的“心流”状态,并且无限放大感官刺激。如果说看武侠小说给来的刺激程度是50%,那么游戏带给人的刺激程度可能是500%。

同时,玩这个游戏不需要剧烈运动,没有明显的体力消耗和重复感。游戏操作用到的往往是一些“小肌肉群”,所以玩家更容易跟游戏机器之间产生高频、“短路”且快速的奖励连接。这种机制的“短频快”做到极致就是赌博机——这也是为什么,美国的大型赌场集团早早引进了电竞项目。

当然,比起赌博机,英雄联盟需要的技巧更高超,奖励机制也更加复杂,还讲究人与人之间的竞争与合作。它令无数人沉迷其中,忘掉现实的苦痛,所以媒体会称之为“精神鸦片”。

但同时我们也要意识到,如果这类网游是“精神鸦片”,那么社会上的精神鸦片实在是太多——网络小说,偶像文化、视频娱乐、综艺网剧、甚至是购物软件,试问哪个不在提供这类的沉迷感,所以问题的关键应该是,为何这些和我们日常生活脱钩的幻象世界,会在当下更加蓬勃发展,成为一种让我们超脱现实的工具?

这也就来到了另外两个问题——为何网瘾更多在初三和高三生的家庭里出现?为何去网吧玩英雄联盟对晓康来说是“快乐星球”?

因为,只有当我们对生活的世界感觉到贫乏、失望、焦虑和不满的时候,那些代表着自由、全能、轻松、富足的幻象才会占据我们的身体和意志。

对于初三和高三生而言,一旦他们的学习生活被单一的升学压力填满,同时又缺少良性反馈时,这些幻象便是拯救他们的“快乐星球”。在里面他们通过游戏去合作竞争,不会感觉到来自于成人审视的目光。在游戏里,他们有进步的空间和赢的可能,因为系统的匹配机制,让他们可以找到和自己相当或者比自己更弱的对手。

一种更舒适的正向“短路连接”,替代了之前那种充满压力的负面短路连接。

4. 一种自由的幻象

当然,这些负向的压力,其实并不完全来自于家庭和学校,而是来自于逐渐“内卷”的社会。这种恶性循环将人一步步推向“不成功便淘汰”的二元对立深渊。

在那家戒网瘾机构里,我认识了一名从大学退学的学员,他叫昌文。有一天,他突然问我:“你觉得网瘾真的是家长的问题吗?”我当时愣住了。因为我在机构看到的更多是,孩子的网瘾很大程度上与家长相关。

那之后,他告诉了我他的故事:“我算是主动来机构治疗的。我爸妈也没有逼我过来。我以前是我们那个县城高中的优等生,爸妈也很以我为骄傲。可以说,我高中没有接触过任何游戏。但我考上了北京的重点大学后,我发现我选的专业并不是我最喜欢且擅长的,而且一下子跟那么多精英竞争,根本就没有赢的可能。逐渐地,我丧失了以前那种出人头地的幻觉,失去了学习的动力,不去上课,不去考试,每晚去网吧通宵玩游戏,白天就回寝室睡觉。

我第一次在网吧打游戏的时候就觉得,哇,感觉自己来到了宫殿,我就跟国王一样。在游戏的世界里,我想做什么就做什么,无比自由,有那么多游戏可以供我选择!而反观我的现实生活,看似有自由——我努力学习,自己选择了学校和专业,但是实际上,我被我脑海里那个完美的我给束缚住了。一旦我做不到那么完美,就会陷入恐惧。后来直到我挂科退学,学校给我父母打电话,他们才知道我一直都没去上课,而是在打游戏。”

在这里我们看到,昌文的父母并没有去逼昌文学习,所以,他的网瘾的确不是父母的直接责任。但父母和社会的隐形期待,以及这些期待背后的竞争意识,其实不停在营造一种自我的幻象,约束着昌文的人生,令他找不到内心真实的学习动力。一旦这种幻象支撑不住,他不得不将自己推进另一个幻象中,去维持自己的生存。

我们不能奢求社会会在突然之间变得不那么“卷”,不那么有压力。但也许,我们可以期望现实和游戏之间的落差没有那么大。一方面,游戏的世界可以不那么完美,另一方面,现实也不那么幻灭。

起码,在青少年教育的层面,我们能否尽可能地减少一些功利化的成功幻觉,更少地用外力去激发青少年的成功欲望?我们可否真的让青少年对学习这件事情产生兴趣,而不是去学习之外寻找乐趣?我们可否让教育回归人们真实的需求和期待?

另一方面,我们的“素质教育”不应该停留在培养其他能力的“兴趣班”,而是真的让人学会如何去玩,如何去获得快乐。我们也许需要另一种游戏哲学,让游戏不再是那些对现实绝望的孩子排遣压力的工具,而是一种通过“玩”这件事,去实现有机的社会化与人际交流?

5. 社会化的游戏和有机的游戏教育

通过玩,去实现孩子们有机的社会化,这可能吗?

在网瘾治疗机构时看到的一件事告诉我,这是有可能发生的。

当青少年们进入了网瘾治疗机构,当然是被禁止玩电子游戏的,于是,他们开始寻找一些纸牌游戏,甚至用三国杀来作为日常娱乐。后来教官们发现,在他们在玩三国杀之后,明显军训时的集合速度降低了,三国杀也被没收了。

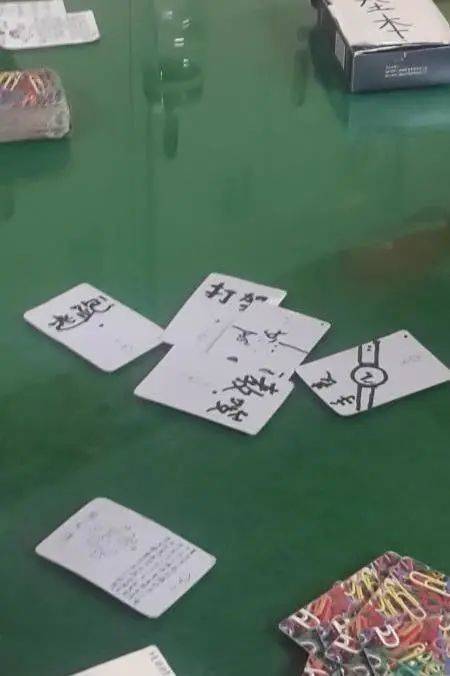

此时,学员们并没有绝望,他们开始自己研发游戏,甚至是根据机构的情况模仿“三国杀”,开发出了一套属于他们的桌游,叫做“机构杀”——把扑克牌的表面全部撕掉,重新在上面创作各种人物卡、行动卡和装备卡。

游戏里的人物卡,画上了学员中的每一个人,再加上机构里的教官,医生甚至主任。每个人物都有自己的特点和技能,没有谁优谁劣。甚至是他们私下讨厌的教官或者医生,他们也并没有故意将他们设计得很烂。

而原先三国杀的那些行动卡、装备卡和锦囊卡,也全部都替换成了他们在机构里面的日常生活,比如“闪”变成了“逃跑”,“杀”变成了“打架”,“桃”则变成了面包,原先的“赤兔马”变成了“耐克鞋”,“方天画戟”变成了“扫把”。

游戏的玩法和三国杀类似,都是充分利用不同的角色特点取得优势,互相配合取得角色的胜利。但机构杀更大的乐趣是——学员可以通过抽卡,扮演机构里的其他人,甚至是机构的教官和医生。

通过设计和参与这个游戏,孩子们对彼此有了更充分的了解,在所有成人都预料不到、甚至不知情的情况下,展开了一场自发的疗愈。

通过这个例子,我们反观目前游戏的消费品化,教育的异化,以及有机的“游戏教育”的缺失,能得到怎样的启发?

首先是人们对“游戏”二字的误解。在童年时期,儿童们有自发的游戏生活,但现在,游戏已经等同于电子娱乐,等同于“游戏产品”、“电子游戏”、“桌游”,意味着它是需要消费和购买的、充满刺激和竞争的、用来抵抗乏味且高压的日常的兴奋剂。它提供虚幻的快乐,对抗真实的生活。难道在电子游戏出现以前,这个世界上没有游戏吗?

当互联网被消费主义占据,并左右着人们的世界观和游戏观念的时候,其实在无形之中不断割裂着我们的生活——当我们把对快乐的冲动交给娱乐工业的同时,也让渡了主动创造和寻找乐趣的能力。

所以从某种意义上说,游戏的问题,也是社会的问题,更是我们每个当代人的普遍困境。

这些问题都促使我们去反思和诘问,我们的社会如何才能给“机构杀”这种游戏创作提供更多的机会?

有网友评价网游禁令时说,“打掉游戏,中国会再错过一次技术革命!本来就落后20年了。”

但我认为,这种想法其实是被西方的资本浪潮带偏了。游戏作为“技术”根本就不需要“革命”。需要“革命”的是我们的游戏理念。如果追逐西方主流的游戏技术和追求沉浸效果的3A大作,中国的游戏只会再次落入消费主义的陷阱,成为浓度更强的“精神鸦片”。

这里我使用鸦片这个比喻,并不是想激发民族情绪,而是想提醒大家——即便鸦片也可以是药品,我们需要的游戏也并非“止痛剂”,而是帮助人能更平衡、柔韧地探索社会的媒介,从根源上去减小痛苦发生的程度和几率。

但同时,我也不认为网游要因此变得“绿色”——因为“网瘾”的形成和游戏内容本身关系不大,而是整个游戏设计背后的深层意识。

社会本身是复杂的,一个能让青少年了解和探索社会的好游戏,应该植根并调动他们的能动性。像“机构杀”一样帮助实现有机的社会化。

所以,我们是否在棒打网络游戏的同时,也需要反思以成绩为单一导向的教育方法?异化的学习体验,让学生感觉学习是“设计得很烂的游戏”,也令家长感觉到,游戏是学习这一至高无上任务的敌人。

以及,除了打破以赚钱和流量为第一要务的游戏开发生态,限制未成年人的游戏时间,我们是不是还可以调动更多的社会力量,共同探讨什么是更有机的游戏?

中国有那么多优秀的游戏设计者,聪明的青少年,耐心的教育工作者和经验丰富的青少年服务机构,大家可否坐下来探讨,有没有不一样的游戏哲学,怎么让有机的“玩”和探索,不再停留在高端的学前教育机构,而是嵌入每个人的社会生活?

同时,我们能否让青少年在减负之余,可以得到更多自主探索的空间,让取得一个优秀的高考成绩,不再成为唯一的好选择?网瘾少年们并不是逃避竞争本身,而是厌倦或畏惧着那个看似没有终点的、缺少人性的单一赛道。

总会有“更爽更刺激”的游戏和娱乐出现在青少年的视野里,可如果他们在现实中能够获得更多支撑与温暖,他们就不容易被幻觉麻痹。网瘾也不会成为一个如此巨大的社会问题。

孩子如何游戏,是一面镜子,反映的是大人们如何生活。而一个真正的“快乐星球”,不会凭空而来,需要人人都参与建造。

(为保护受访者隐私,文中受访人物均为化名)

本文来自微信公众号:边码故事(ID:tech-kk),作者:饶一晨