本文来自微信公众号:财经杂志(ID:i-caijing),作者:卓贤(国务院发展研究中心发展部副部长、研究员)、 杨修娜(中国发展研究基金会副研究员),编辑:苏琦,原文标题:《珠三角等地用工荒,返乡就业收入低,农民工为何仍大规模回流?》,头图来自:视觉中国

疫情使不少农民工从发达地区回流到家乡就业。农民工回流并非原流入地就业需求不足所致,县域经济发展和“举家城镇化”高成本是主因。这一趋势有利于乡村振兴和县域经济的发展,但也要关注本地农民工比重增加带来的劳动力市场错配、就业不饱和、不稳定以及收入增长放缓等问题。

一、农民工跨省回流和本地就业半径扩大的新趋势

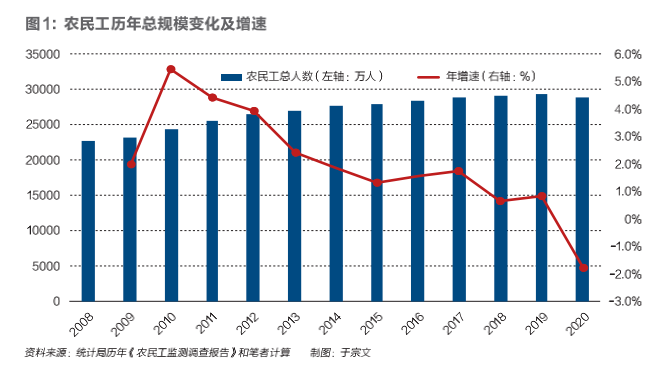

农民工总量规模基本恢复到疫情前水平。2010年以来,农民工总规模扩张速度放缓,同比增速从2010年的5.4%下降到2019年的0.8%。根据国家统计局数据,受疫情影响,2020年农民工总规模首现下滑,当年有517万人退出了就业市场,农民工总量下降到2.86亿人。

但整体而言,由于中国疫情较早得到了有效控制,农民工就业并未受到较大冲击。全国农民工监测调查结果显示,到2021年二季度末,外出务工农村劳动力人数比上年同期增长2.7%,规模仅比2019年同期略微减少了15万人;外来农业户籍人口失业率为4.7%,同比降低0.8个百分点,比同期全国城镇调查失业率总体水平还要低0.3个百分点。

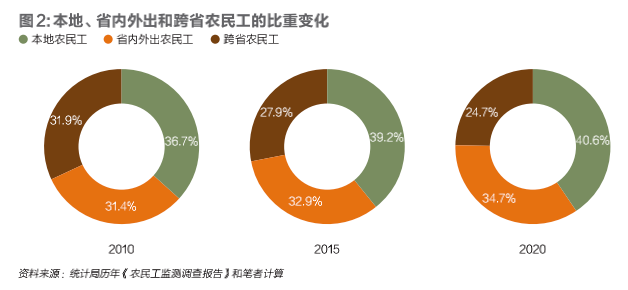

跨省农民工回流趋势加强,超四成农民工在本乡镇内就业,近四分之三农民工在省内就业。近十年来,跨乡镇就业的外出农民工增速一直低于本地农民工,外出农民工比重从2010年的峰值63.3%下降到59.4%。

其中,跨省农民工的回流尤为明显,其比重从2010年的31.9%持续下降到2020年24.7%,目前近四分之三农民工在省内就业。跨省农民工的绝对人数出现下降始于2015年,2015年~2019年下降了359万。

疫情加速了跨省农民工的回流,2020年跨省就业农民工比上年减少456万人,超过了此前五年的下降总和。相比之下,2020年在户籍所在乡镇就业的本地农民工只微降了51万人,规模为1.16亿人,占比达到40.6%,成为稳定农民工就业的重要力量。

主要劳务输出地农民工回流趋势明显。2020年,从东部、中部、西部和东北地区输出的跨省农民工分别比2019年减少了102万、209万、134万和11万人。从回流目的地看,中部地区农民工主要回流到本县域内,西部地区则主要回流到省内中心城市,如成都、西安和贵阳等。

以公布农民工结构数据的安徽省为例,2020年安徽前往省外打工的农民工下降了100万人,而在省内新增的89.9万农民工中,本乡镇就业、乡外县内就业和县外省内就业的比重分别为52∶36∶12,农民工从省外回归到县域的趋势较明显。

本地农民工就业半径从“乡镇”延伸到“县域”。虽然在全国范围内农民工出现了就业半径下降的趋势,但本地农民工的就近就业范围却有所扩大。基于上半年对20余个行政村的实地调研,我们发现得益于乡村公路和县域公交系统的发展,农民工“离土不离乡”的范围有所扩大。

类似于大城市周边的卫星城,不少农村也出现了“睡村”和“两栖农民工”现象:即不少农民工白天跨乡镇就业但在晚上返回农村家中,或一周中的工作日在县城就业但周末再回村居住。电动车成为本地农民工最主要的通勤工具。我们通过对样本村落昼夜用电户数以及工作日和周末用电变化的观察,也映证了由实地访谈获得的直观印象。

根据现有统计标准,本地农民工是指“在户籍所在乡镇地域以内从业的农民工”。在原有统计口径下,上述跨乡镇工作但回村居住的农民工,归属于在本乡镇之外就业的“外出农民工”。但其就业范围和生活圈仍以农村住宅为轴心,他们是实质上的“本地农民工”。因此在现实中,还有不少游离于现有统计口径之外的本地农民工。

仍以安徽省为例, 2020年安徽省农民工共1967.4万人,其中本乡镇就业农民工为625.2万人。根据国家统计局安徽调查总队的数据,该省乡外县内就业人员为248.5万人,如果以县域为界重新定义本地农民工,新口径本地农民工规模已达到873.7万人,比2019年增长了10%。

二、“农民工回流”的引力和推力

农民工就业正经历从发达地区向家乡回流的区域再配置,这一过程因疫情暴发而加速,但并未因疫情稳定而放缓。农民工持续回流不是发达地区就业需求下降所致,而是县域经济发展的“引力”和举家城镇化成本高昂的“推力”共同作用的结果。

农民工回流并非发达地区用工需求下降所致。去年下半年以来,在全球疫情推动制造业订单回流国内的背景下,中国中低端劳动力市场用工缺口明显。根据人社部数据,劳动力市场用工缺口从2020年四季度的92.9万人上升到2021年一季度的105.5万人,历史上首次突破100万关口。

当前最紧缺的前100个职业多为农民工岗位,其中有42个属于生产制造岗位,比2019年同期多出6个。招不到人的企业以加班的方式应对用工短缺。根据对2000余个国家级和省级开发区就业时长的分析,重点园区工人的日均工作时间比2019年同期延长0.25小时。其中,外省农民工下降最多的广东,其工人的日均工作时长比2019年同期增加0.44个小时。

一方面,县域经济发展成为农民工回流的“引力”。近年来,交通基础设施完善、区域间产业转移和脱贫攻坚工程的实施,推动了传统劳务输出地的县域产业发展,吸引不少农民工主动返乡就业。另外,一些在外积累了资金、技术和市场渠道的农民工返乡创业,并通过乡邻关系召回了在外务工的同乡。

受疫情影响,2020年中国市辖区新注册市场主体比2019年减少4.7%,而县域地区(含建制镇和乡村)新注册市场主体比2019年多增13.2%,为回流农民工创造了大量就业岗位,拓宽了农民工就业的空间选择。

同时,平台经济的下沉为小乡镇创造了大市场。2020年,全国新增网民中约75%来自农村,当年农村网民增量相当于前五年农村网民总增量的近两倍。加之农产品价格总体呈现上涨趋势的因素,2020年全国淘宝村数量同比增长26%,淘宝镇数量增长57%。

根据我们对头部招聘网站的调研,2020年以来,县域经济和乡村产业对农业无人机操作、短视频制作、电商线下销售、农产品品控等新形态就业岗位需求增长较快。

另一方面,“举家城镇化”的高成本是农民工回流本地的主因。虽然大多数城市放宽了农业转移人口的落户门槛,但农民工仍面临着住房、教育和养老等市民化的高成本,难以实现“举家城镇化”。基于对农民工的年龄结构分析,我们发现农民工回流的拐点出现在30岁和55岁。

第一个年龄拐点是农民工婚育高峰期。根据我们在河北和山东等地的调研,由于青年男女比例失衡,农村青年男性结婚需要准备价值100万-120万元的住房、汽车和彩礼“新三大件”,其中住房价值在80万~100万元之间。在县城购房对农村家庭来说已勉为其难,在一二线城市购房成家对绝大多数农民工则高不可攀。

处于30岁~34岁婚育高峰期的农民工,跨县外出打工的比重比年龄在30岁以下的农民工垂直下滑了18.3个百分点。对于年龄大于30岁的女性农民工,其外出打工的比重比30岁以前更是下滑了25.4个百分点,其背后的逻辑是回乡生育和照看子女的家庭分工。

第二个年龄拐点出现在农民工父母高龄失能期。大规模的快速城镇化导致农村人口年龄结构异化,传统的农村家庭养老和照料方式面临挑战。第七次全国人口普查数据显示,农村60岁以上的老龄人口比重(23.8%)远高于城市(15.8%)。

我们发现,在55岁以上的农民工群体中,只有43%在本县之外就业,比30岁~54岁群体又明显下降了8.7个百分点。据我们访谈了解,当在农村的高龄父母出现失能,外出农民工夫妇中收入较低的一方往往会返乡,在县域范围内就近就业,以兼顾照料老人。

根据58同城的数据,2020年计划在疫情后调整工作状态的职场人中,36.5%选择在家乡发展,主要就是为了方便照顾父母。另外,农民工子女还面临在流入地就读高中难的问题,一些特大城市只向农民工随迁子女开放中等职业学校,部分城市的重点高中不对随迁子女开放。中高龄农民工返乡,除了照料失能老人,不少还承担着看护留守家乡第三代的职责。

三、农民工回流本地的近忧与隐虑

农民工持续回流造成了劳动力市场的空间错配。从实地调研来看,不少在疫情之后回乡的农民工从事建筑、装修、搬运等“零散工”岗位,工作时间不饱满、收入不稳定、劳动保护差,劳务输出地难以发挥持续分流就业的作用,部分农村劳动力处于闲置状态。

与此同时,发达地区的外来农民工总量下降明显。2020年在东部地区就业的农民工比2019年减少568万人,降幅为3.6%。其中,在京津冀、江浙沪、珠三角等发达地区就业的农民工分别比上年减少132万、212万、195万人。

即使今年实施了“就地过年”政策,目前重点城市特别是作为制造业重镇的珠三角地区缺工现象仍较为明显,普工的劳动力成本上涨较快。劳动力市场的空间错配,削弱了中国吸纳制造业订单回流的能力,限制了今年经济增长的潜力。此为农民工持续回流的近忧。

从中长期来看,农民工持续回流还有可能造成机器替代、劳动降级和收入增长停滞。农民工回流和“机器换人”互相强化,劳动密集型岗位面临永久性下降。疫情导致普工和初级技工缺口拉大,倒逼企业投入大量自动化设备替代人工生产。

长期以来,由于用工成本上升、季节性用工短缺以及对提升生产效率的内在需求,企业一直在推动人工生产向机械臂、真空吸力、机器视觉系统等自动化场景转变,以保持生产的持续性和稳定性。根据笔者在江苏、安徽等地调研,一个中型机械臂的成本约为三名工人一年工资,但能替代六人的工作量。

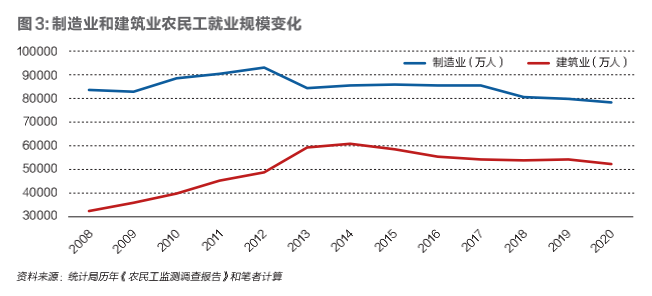

高资本投入的“机器换人”原本是一个长期、渐进的过程,但疫情冲击让这一替代过程大大提速:2020年中国工业机器人产量超过23.7万台,同比增长19.1%,明显超过往年的增速。与此同时,2020年,全国从事制造业的农民工比上年下降了170.2万人,同比多下降92.1万人,连续第五年下降。

从事制造业的多为中高龄的低技能农民工,一旦家乡地区就业机会减少,重新外出打工的农民工将面临原有就业岗位被机器永久性替代的局面。

回流农民工存在劳动技能相对降级的可能。农民工在发达地区就业,除获得有形的物质收入,还通过“干中学”积累先进设备的操作技能,获得无形的人力资本增值。疫情加快了发达地区制造业、建筑业乃至生活性服务业的自动化进程,降低了对低技能劳动力的需求,企业需要更多能操作数字化设备的中高级技工。

农民工退出发达地区就业市场,回乡从事对技能要求不高的零散工种,其技能增级的进程被打断。随着疫情期间数字化技术的渗透,企业对普工和低技能工人的需求降低,对掌握自动化设备操作、维修乃至编程的高技术工人需求上升,回流农民工的人力资本面临贬值压力。

回流本地的农民工以受教育水平较低的中高龄为主,技能学习能力较弱,而且较高质量的职业教育资源目前仍主要分布在发达地区,农民工不容易在家乡地区获得中高技能的学习机会,一旦家乡地区就业形势发生变化,难以通过技能升级适应发达地区升级后的用工需求。

农民工群体的绝对收入将因回流而下滑。根据国家统计局数据,一名外出农民工月工资收入为4543元,比本地农民工高出26%。当一名外出农民工回流为本地农民工,其年收入将减少10373元(考虑到春节返乡因素,我们将农民工一年打工的时间设为11个月)。

以2019年的农民工结构为参照,2021年农民工群体将因回流而少增收535.1亿元,农民工整体收入增速将损失0.7个百分点。同时,由于县域经济短期内增加了大量农民工,形成劳动力供大于求的局面,还会进一步挤压本地农民工的收入。

由于大城市和县域的物价差异,回流农民工的个体福利短期内未必降低,但由此带来的宏观层面收入和消费的增长压力仍不容小觑。

四、应从“以人为核心的城镇化”升级为“以家庭为核心的城镇化”

农民工回流给家乡带来了劳动力、资金和技术,对激活县域经济和促进乡村振兴有积极意义。当然,我们也要正视农民工回流带来的近忧和隐虑,实现新型城镇化、乡村振兴和县域经济的协同发展。

短期之举,应消除信息不对称以解决劳动力市场的空间错配。充分发挥互联网对就业的撮合作用,鼓励互联网中介建立农民工就业的类“淘宝”平台,吸引各类用工企业、就业中介机构和各级地方政府入驻其中,提供实时有效的就业岗位信息,疏通农民工外出流动渠道。

通过“校企合作”“订岗实习”等方式,提高职业教育和技能培训的普及率和针对性,特别要针对农村初中毕业生和高中辍学生设置职业培训课程,让更多年轻农民工拥有数字化技能,提升农民工的人力资本。

中期而言,应推动县域经济发展和乡村振兴协同共振。在新型城镇化和乡村振兴战略中,县一级处在承上启下的关键环节,要以提升县域产业内生增长能力为重点,发展绿色食品、服装加工、旅游等劳动密集型产业,让就近就业的农民工留得下、稳得住、富得起。

同时,应以提高农村产业附加值为导向,继续深挖农业多种功能,提高农产品加工深度和附加值,补上技术、品牌、物流、营销等农业产业链短板,推动农业与乡村旅游、康养等产业融合发展,尽可能地将依托农业农村资源发展的二三产业留在县域,让返乡农民工更多分享产业增值收益。

长远来看,必须推动“以家庭为核心”的新型城镇化。要实现企业用工需求和农民工就业的稳定性,光是推动农民工个人的市民化是不够的,新型城镇化应从“人的城镇化”进一步升级为“家庭的城镇化”。

一是建立住房类财政转移支付规模与农民工举家迁徙数量相挂钩的机制,将进城农民工家庭同等纳入住房保障体系。

二是推进农民工随迁子女入学待遇同城化,可考虑按“在当地连续受教育年限”扩大农民工子女高中阶段入学比重,并推进异地高考制度改革。

三是推进农村养老服务业和农村养老基础设施建设,让农民工从照料老人的重务中解放出来,并根据农村劳动力季节性闲置的特点,探索“农村养老银行”的互助模式。

还应完善不同地域、不同养老保险制度之间的衔接,最大限度地将已退休的农民工群体纳入城市社会福利体系中,让留在城市的高龄农民工也能享受到应有的养老保障。

本文来自微信公众号:财经杂志(ID:i-caijing),作者:卓贤、杨修娜