本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),作者:李纯,原文标题:《GQ报道丨失败者耿军》,头图来自:《东北虎》剧照

2021年6月19日晚,上海国际电影节金爵奖揭晓,由耿军执导的《东北虎》获得最佳影片奖。

耿军的电影主要表现这个时代的失败者、边缘人,而在现实生活中,耿军也是一个“失败者”。在北京,耿军住过十年地下室,生活简朴、潦倒。为了拍电影,他放弃工作,挣来的钱也大多投入到拍摄中。直到获得金爵奖,他的生活依然没有明显改善,甚至仍为房租发愁。

拍电影既是艺术创作,也是一门生意。一部电影的投资动辄几千万、几亿,普通人想要拍电影,最直接的困难就是钱。但另一个问题是,一个没有背景,没有学历,没有受过专业训练的普通人,可不可以拍电影?追寻艺术梦想需要付出什么代价?

这是关于一个导演的“月亮与六便士”。

一

2020年春节,因为疫情,耿军没回鹤岗,在北京过的年。朋友们来他家喝酒,其中一个是他的录音师杜春峰,1996年和耿军一起来的北京,俩人像兄弟一样亲密。耿军在通州租了一套两居室,家具大多是朋友送的,小区在五环外,不通地铁,房租便宜。喝了点酒,杜春峰哭了,他说:“耿军是我见过唯一的,一步一步走到今天,依旧过着如此简朴日子的导演。”说完,朋友们都有些伤感。

当时《东北虎》已经剪辑完成,正在送审。除了零散的后期工作,耿军的主要精力用于创作下一部电影的剧本。平时,他就在客厅那张朋友淘汰给他的天坛牌收缩餐桌上写剧本,他把网断了,想休息的时候,就下楼去麦当劳蹭网,看几集综艺或者电视剧。

从2002年第一部短片开始算起,耿军已经拍了快20年电影。他的作品有长片《东北虎》《轻松+愉快》《青年》《烧烤》,短片《散装日记》《飞机》《诗人与摇滚乐手》《山楂》,以及纪录片《诗与病的旅程》。由于他的电影从未在国内公映,直到今年6月,《东北虎》在上海国际电影节获得金爵奖最佳影片,耿军才开始被媒体广泛报道,并称他是“新锐导演”。

耿军今年45岁,身材强壮,长了一张可靠的中年男人的脸,虽然谢顶,但剃了光头就不太能看出来。夏季的惯常装扮是印有鹿特丹电影节老虎标志的文化衫、鸭舌帽,及黑色耐克跑鞋。他的声音醇厚,口齿清晰,富有东北人特有的幽默感。2015年,一席请他讲讲自己的经历,大家都知道拍独立电影不容易,很苦。但在耿军的讲述中,那些痛苦的部分,都被他轻松地跃了过去,好像不值一提。

电影圈内,同行都知道耿军,他的片子频频在电影节拿奖。《烧烤》入围法国南特电影节和鹿特丹电影节,《青年》入围罗马电影节主竞赛单元,《锤子镰刀都休息》获得中国台湾金马奖最佳短片,《轻松+愉快》获得圣丹斯电影节评委会特别奖,并获金马奖最佳剧情长片、最佳导演奖等四项提名。

但在北京,耿军的生活一直没有什么变化。他靠拍宣传片和广告维持生活,有网大、网剧找他合作,觉得剧本不合适他就拒绝了,“你找别人拍不比我拍得差,我也不便宜。”其实主要是怕耽误创作,耽误他拍自己的电影。久而久之,别人就不再找他了。以前的合作伙伴,觉得耿军得了奖,身价肯定涨了不少,反而也不敢找他。有一次碰见甲方,他忍不住问:“怎么了,最近不景气了,没活儿了吗?我一分钱没涨。”因此,耿军虽然拿了很多奖,但一直没有稳定的收入来源。和别人聊天,他总调侃自己是“来京务工人员”。

王子剑是耿军的制片人,他知道耿军生活拮据。有阵子,王子剑常出国,会给耿军带点衣服,他也经常听说,耿军去别人家拿衣服。耿军的电脑是二手的,手机是好几年前朋友送的iPhone6,他不点外卖,不用支付宝,不用滴滴,王子剑想给他换手机他说不用,后来实在卡得不行,二手玫瑰的主唱梁龙给他邮寄了一个iPhone12。

《东北虎》获奖后,有个制片人朋友劝他改变自己的生活方式、衣着打扮,“你东西不low,但是你这人太low了,你能不能稍微调整一下,稍微商务一点好不好?你商务一点,资本会靠近你。”还有朋友劝耿军把金爵奖发的那块名表卖了:“你不是缺钱吗?”耿军就笑:“我得戴着,以后走哪儿我都是朝阳区成功人士。”

很多人不理解耿军的生活,导演怎么会穷呢?在鹤岗,耿军是地方名人,《鹤岗日报》报道过他,家乡的亲友们都以为耿军早就在北京过上了优渥的生活。30岁出头的那会儿,过年回家,别人问他,今年挣了多少钱?买车了吗?买房了吗?他不知道怎么回答,觉得局促。后来,他想了一套说辞,既能应付亲戚,也能避免尴尬。

“买房了吗?”

“买好几套了。”

“车呢?”

“有奔驰,宝马,有时候北京太堵也不开。”

薛宝鹤是鹤岗人,在鹤岗电视台上班,业余跟着耿军拍电影。他从小就喜欢电影,因为喜欢电影才去的电视台。2019年,他在栗宪庭电影学校学习,认识了许多热爱电影的年轻人。很多人愿意花两三个月拍一个片子,但是要让他花几年甚至十几年来做电影,大部分人很难做到。有一天,一个拍纪录片的朋友给他打电话说,打算找个大学教剪辑,“实在是生活接续不上了,”朋友又问:“耿军是怎么坚持的?他没钱花不闹心吗?”“不闹心啊,他够吃够喝就行了。”薛宝鹤答。

“我认识他这么多年了,我以前超级世俗,我也不理解,”薛宝鹤说,“很多人能沉下来做艺术是因为后面有物质支撑,但是耿军没有,所以他做了最底线的选择,只要现在的物质条件能够让我持续创作就够了。你说他有没有更多的欲望?但他觉得这些事会让他分心,影响他的创作。”

耿军自己倒对此习以为常,“20岁的时候,我给自己下了咒,我此生都不会挣到钱,这个咒应验了。”耿军身边有几个富裕的朋友,他们有钱也不快乐,也有烦恼,还有一些人呢,“他们挣到了钱,但他们比我还愿意哭穷,我觉得这事儿就没意思”。

“你就放弃挣钱,这有什么呢?我没有钱也不会给别人带来麻烦,无非就是,我会买一点比较坚固的衣服、鞋,我几年可能都不太换衣服,我也很少请别人吃饭,这都正常吧。”耿军说。

贫穷反而构成了他的一部分。耿军说,每次在高档场所,尤其是喝到微醺的时候,有另一个自己会跳出来,提醒他,这都是幻觉,不属于他。这也影响了现在他面对名利的心态,他知道喧嚣很快会过去,真正重要的是电影本身,“我只想拍一个,再拍一个,对我来说已经很好了。”

平时,耿军最大的爱好是看电影,看小说,然后是和朋友吃饭喝酒。因为要赶地铁,一般吃到10点就走,如果朋友盛情挽留,他就说,继续喝也行,但你得给我打车,或者今晚我住你家,对方也欣然接受。王子剑被耿军拉过一次饭局,王子剑说:“我不喜欢这种局。”耿军说:“你不是焦虑吗?我带你找乐子去。”王子剑觉得,这是耿军神奇的地方,“很多人社交抱有目的,但耿军既没有目的,又很热衷这件事。他喝两瓶啤酒,就很快乐,特别简单,他是那种完全低欲望的人。”

在那次演讲的结尾,耿军说:“我特别反感鸡汤,我也不希望这是鸡血,可能会是一块血豆腐。我的电影都是表现这个时代里边的失败者,失败者,是这个时代最大的人群,我也是一个失败者,我可能这辈子都不会成功。”

二

1996年,耿军从黑龙江鹤岗来到北京,因为喜欢电影,想拍电影,尽管电影离他很遥远。他中专毕业,学的是俄语,父母是养鸡的农民,原本希望儿子可以继承家业,继续养鸡,或者开粮油店,做点买卖,再娶个媳妇儿,过那种最普通的东北生活。可儿子大了,是管不住的。在北京,耿军干过水饺推销员、宾馆服务生、台球厅老板和广告公司业务员。

上班之余,耿军开始去北京电影学院蹭课,尤其是导演系的视听语言课,获益很大。在课堂上,老师既会讲《地雷战》《神女》《早春二月》等国产经典,也会讲卓别林、《一个国家的诞生》《美国往事》等好莱坞经典。后来,耿军接受采访,总会提到电影学院的开放,他称为“知识的扫盲”,对一个热爱电影但不知道怎么进入电影的年轻人来说,课堂为他打开了一扇门。

2000年左右,数码时代来临,DV开始普及。一直以来,中国只有电影制片厂能拍电影,因为胶片和摄影机非常昂贵,普通人根本拍不起。DV 的出现,降低了拍摄的门槛,一个导演就能包揽前后期全部的活,影像真正成为个人的表达。耿军看到了杨荔纳的《老头》和杜海滨的《铁路沿线》,都是用DV拍摄的,虽然是纪录片,但“非常震撼,是被以前传统影像忽略的东西”。同时,贾樟柯用DV拍摄的《任逍遥》入围了戛纳主竞赛单元,耿军想,用DV做电影是没问题的。但他没有钱买DV,也一直没有契机去拍电影。

2001年冬天,北京下了一场大雪,交通全部中断。那天晚上,他从北四环走到东四环,从7点走到凌晨两点,之后他查出肺结核,开始大口大口吐血,当时肺结核是很严重的病。他回到老家,每天吃快30片药,吃完药特别渴,他就随身携带一桶白开水。他很绝望,“我26了,我要死了的话,我这辈子什么事儿也没干。”他想,临死之前应该拍个东西。他写了一个剧本《山楂》,讲在矿区,一个外来工被当地人排挤的故事。片子做完后,他的身体慢慢恢复了。2002年,他带着这部短片返回北京。

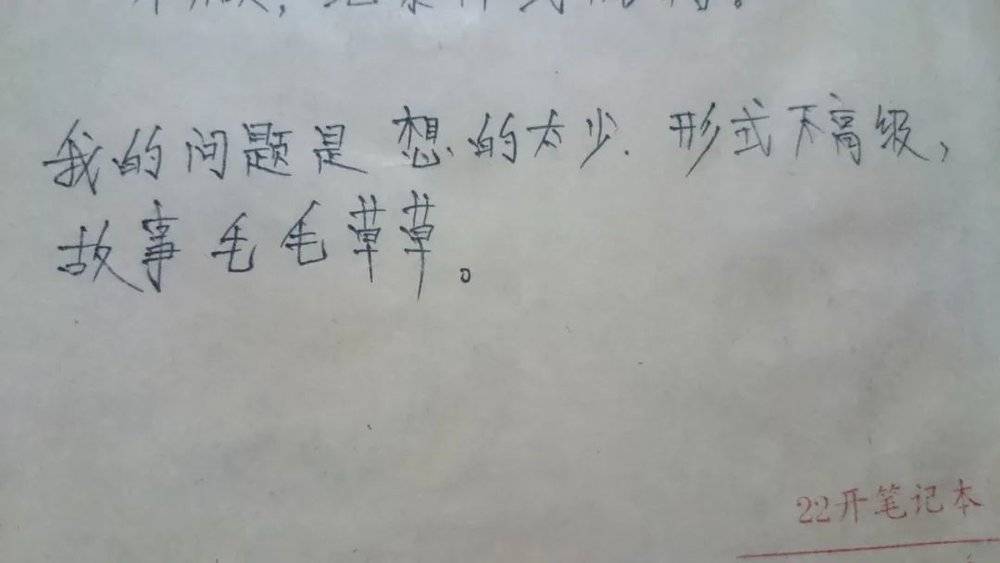

如今回头看,这是一部极度失败的处女作,也从没有公开放映过。当时看过这部短片的朋友一致差评,暗含的意思是他没有从事电影的天分。耿军把这些话都记在了小本子上,充满反思地写道:“我的问题是想得太少,形式不高级,故事毛毛草草。”但他又觉得不能就这么算了,“既然我拍得这么差,我是不是再拍,能比这稍微好一点儿?”

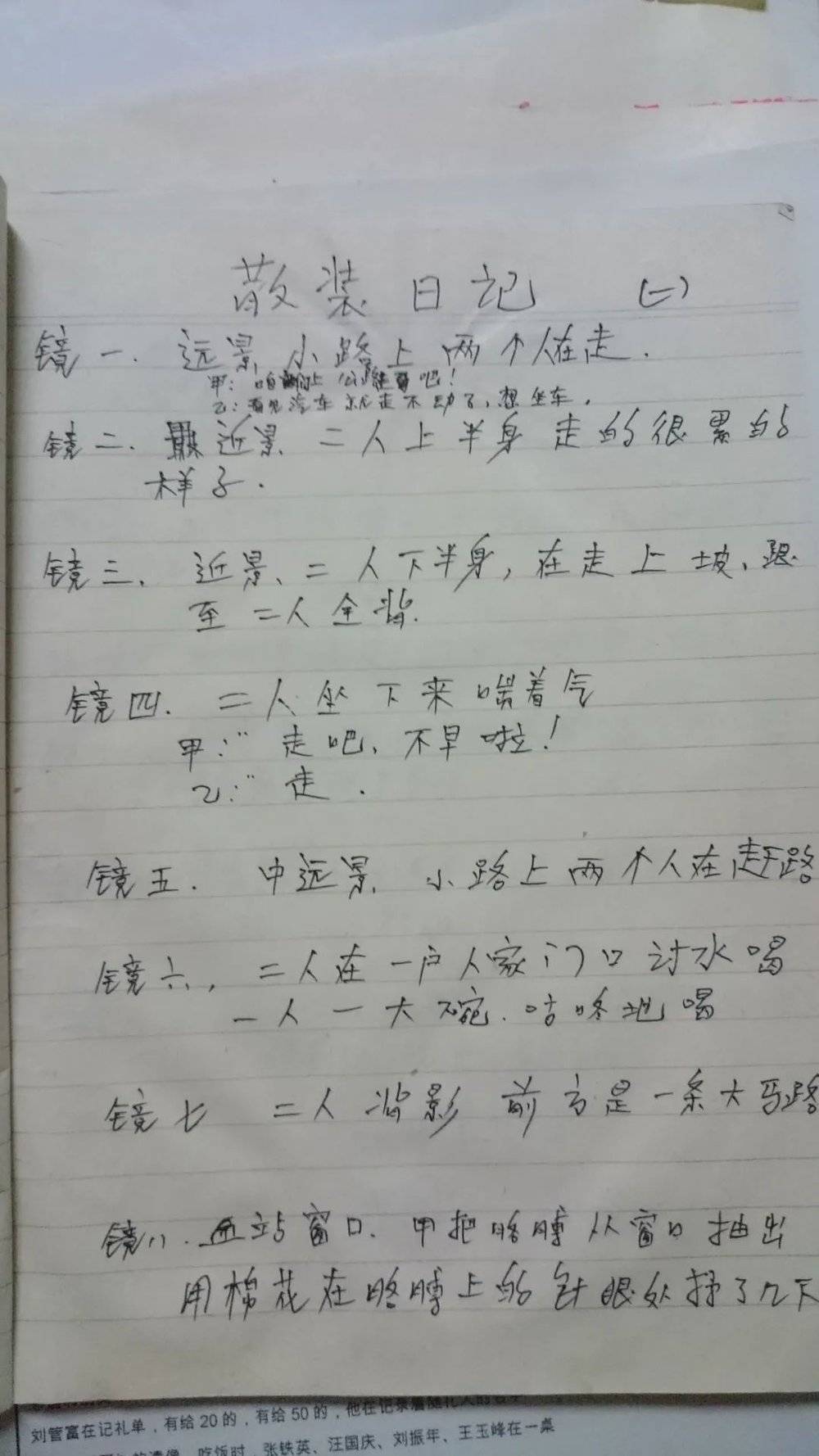

那年年底,耿军回到鹤岗,又写了一个剧本《散装日记》,描绘了一群游荡在街头的社会青年,他们没有钱,没有可以信赖的感情,被病痛折磨,但也自娱自乐。短片中的黑色幽默和对小人物命运的关心,此后一直贯穿在耿军的电影中。

《散装日记》获得了2003年DV论坛年会剧情片优秀奖。这是一个转折,也是新的开始,给了他拍电影的信心。在那次论坛上,耿军认识了北京电影学院文学系教授张献民。张献民早年留学法国,是独立电影界的推手,帮助过很多新导演。

张献民问:“你是哈尔滨人吧?”

“我是鹤岗人。”

“一看就是东北的,”张献民对他说,“你这个片子很有趣,评委们看了都特别高兴,挺乱来的,没什么规则,跟学院里的创作完全是两码事。”

张献民又问:“你在北京吗?”

“我在北京啊。”

“如果你有事的话,你可以去北京电影学院文学系——文学系在主楼的7楼,你可以来找我。”张献民递给他一张名片。

《散装日记》用DV拍摄,全部成本不到1000元,是标准的独立制作。在《东北虎》之前,耿军一直沿用这样的方式拍电影,有点类似小作坊,一个人干几个人的活儿,耿军也得操心制片、服装和美术。片子的成本普遍很低,从几千、几万到几十万不等。这样的好处是机动、自由、即兴,但拍完很难进入院线,只能在电影节等小范围内传播,反过来也导致大众、资本对导演的认知度低。

“有很多人只想拍两三千万的片子,我不知道为什么,五六年没拍成,你对剧本都没有兴趣了,又写了一个新的,之后又想找这么多钱,有病吧?拍电影嘛,拍不成贵的,拍个便宜的呀。我没有办法那样。你让我等行,那这个就先在这儿放着,我再拍个别的。”耿军解释,钱少当然会损失画面、质感,但那不是最重要的,电影首先是拍人。

三

耿军的第一部长片叫《烧烤》,拍摄于2003年。灵感源于《北京晨报》的一则新闻,两个外来打工者没钱回家过年,于是绑架了一个陪聊女。

当时,耿军全部的存款是7000元。拍摄的机器是和朋友借的,录音是机器自带的话筒麦,主场景在石景山一间带院子的平房,有个玩乐队的朋友过年回家,就把房子借给他们拍电影。演员一共3名,两个男孩是乐队的鼓手,还有一个女孩是耿军在北京电影制片厂门口找的群演,加上导演、制片,全剧组共计5人,总花费5000元不到。有个性情的内蒙古制片人来探班,带了一束鲜花,到了现场,惊讶极了,“怎么能够这么艰苦地拍东西呢?我能够帮你什么吗?”耿军说:“后期还没着落。”“我就帮你做后期。”

《烧烤》完成后,耿军请张献民看片,张献民喜欢这部电影,将其推荐到海外。2004年,《烧烤》入围法国南特电影节和鹿特丹电影节,发行了DVD,加上海外版权,卖了三四万,“是一个挣钱的电影”。

2006年,耿军开始拍摄他的第二部长片《青年》,张献民做监制。2005年,张献民成立影弟工作室,花费快10万元购入摄影机、话筒和一些简易的灯,专门用于资助独立电影。《青年》的剧本写完后,有个从英国回来的制片人说:“这个可以拍1000多万的电影,可以拍成顾长卫的《孔雀》那样的级别。”张罗了半年,没有张罗到钱。

耿军和张献民商量,张献民说:“如果《烧烤》是第一步台阶,《青年》应该是第二步,而不是坐了电梯到18层。”二人决定用最简约的方式来拍。

《青年》讲述的是耿军家乡的故事,故事里,有人因失恋喝农药自杀,有人和人打架瘫痪在床,有人在工地意外坠楼,三位主人公各有原型,都是耿军的熟人。电影在鹤岗拍,张献民从电影学院找来两个摄影师,一个录音师,器材是现成的,吃住在耿军家里,拍摄场景也在耿军家附近,“这样我可以完成。”没有车,他们把机器放在板车里,推着去片场。张献民在鹤岗待了半个月,主要帮助耿军搭建剧组,处理导演和主创之间的关系,这对新导演的帮助是很大的。

“我拍《青年》的时候第一次用了摄影师、录音师和化妆师,这些人都是相当有经验的电影从业人员,当一个没有经验的导演面对这帮人的时候,合作很容易出问题。张老师在那儿帮助沟通、疏导这些关系,我们的剧组一开始就建立得特别好。”耿军说。

由于跨季节拍摄,《青年》拍摄时间延长至一年半,花了10万元,其中8万是耿军的积蓄,两万是耿军和父母借的钱。没钱剪辑,他就蹭住在剪辑朋友的家里,在旁边等着,等朋友干完活,有空了再帮他剪。薛宝鹤新婚后带媳妇来北京度蜜月,出了火车站坐地铁1小时到石景山的古城站,去看望耿军,到后,发现一居室内住了3个男人,十分拥挤。那年耿军31岁,但他一点儿没表现出不安,好像这是自然而然的,好像生活上的困难并不对他构成困扰。他给他看《青年》的片段,看完请他吃了顿烤鸭。返程的路上,薛宝鹤的媳妇疑问,做电影的怎么这么穷呢?

在很多场合,耿军都会提到张献民对他的帮助,也有导演说,张献民最偏爱耿军。至于为什么,张献民会用一种玩笑的方式岔开话题,“我偏爱耿军不是因为他长得帅,”他又强调,“耿军是自己干出来的。”但同时,张献民希望耿军进入电影工业,用更职业的方式拍电影,就像《东北虎》,“这个东西跟创作不是完全隔离的,低成本是一个神话,如何指望神话是一个常态呢?虽然耿军半生的创作可能符合这个神话。”

四

2008年,耿军从广告公司辞职,他想不工作就可以有完整的时间写剧本,每年拍两三个广告能维持基本的生活,最大的成本是房租。2007年,他搬到天通苑的半地下室,原来用于储物,一半窗户在地上,一半在地下,每天只有固定的时间能见到太阳,月租1700元。他住那儿是因为便宜,省钱。

2014年,他交了女朋友,有一天,女朋友说她妈妈过几天来北京,她不想让妈妈知道她住在地下室,就搬走了。那年,耿军去中国台湾参加金马奖,等他背着金马奖奖杯回到北京时,卫生间的水泵坏了,屋子里像炸了一个洞,全是土,上不了厕所,他只好搬去朋友家住,他想:我要看看我自己还能惨成什么样。

2017年,耿军受邀在欧洲的电影节参加展映,待了20多天,然后赶紧去贵州拍一个挣钱的活儿,回到北京已是秋天,下了几场雨,他的衣服、床单开始长毛、发霉,等他回到家,房东把他的东西像废品一样堆在客厅,请他一周之内搬走,“叔也罩不住你了。”北京正在进行“安全隐患排查整改行动”,这属于违规出租。无奈之下,耿军搬离住了10年的地下室,住到了通州。

梁龙为《青年》写过片尾曲《青春啊青春》,后来梁龙巡演,耿军也跟着拍纪录片,他曾以梁龙为原型写过一个剧本,讲摇滚歌手的故事,此片因梁龙对剧本不满意而搁置。梁龙第一次去耿军在天通苑的家,心中难过,“这是我七八年前过的生活,哪怕你是个九流导演,都可以不过这样的日子,他在那样的环境里依旧坚持,让我感慨挺深的。”那时,耿军的脾气还不像现在这么好,话不多,喜怒形于色。早年他听摇滚乐,留长发,是个典型的愤青。杜春峰评价,耿军眼睛里容不得沙子,东北话叫“不惯着你”。

“他在我眼里是一个很拙,很轴,甚至有一点点迟钝的人,”梁龙担心这位导演朋友,“他的明天在哪里?”

电影是耿军最大的慰藉。2008年,他第一次在罗马电影节看到《青年》,那是一个可以容纳1000多人的影厅,当他的作品出现在大荧幕,他感到震撼,“虽然我们的制作那么简约,跟那些大电影比起来,我们连人家一天拍摄的钱都不够。”他想,电影像一场巫术,每个人都被电影世界里的人物所牵动,去相信那些人的命运,好像他们真实存在,“如果电影拍得好,是可以给人催眠的。”

在罗马,他感受到尊重,“所有的采访、服务都是贵宾待遇”,他感叹,原来文化可以这么珍贵。观众喜爱他的电影,对他说:“罗马离你的家乡特别远,但是我们这儿的小城市也有这样的故事,你拍的不单单是你们的故事,也是我们的故事。”

2012年,耿军拍摄了一部短片《锤子镰刀都休息》,讲了两个抢劫犯和一个骗子的故事,台词幽默,却总有一种颓败的气氛,可能是环境的缘故,人烟稀少,目力所及是大片的雪地和破旧的房屋,就像电影中的台词,“都荒废了”。

这次拍摄发生得偶然。也是春节,薛宝鹤对耿军说:“我们这儿有人在拍微电影,名字类似《情系鹤岗》。”他放给耿军看。“太恶心了。”耿军说。“咱们哥几个也拍一个?”薛宝鹤怂恿他。“这个也不难,咱们有设备。”耿军说。设备指的是耿军随身携带的DV,每次回家,耿军都会拍点素材。

剧本写了一周,写完,他给圈内的朋友看,朋友说:“剧本挺有意思,我给你借一套佳能,咱们影像做得好一点。”有了机器,又找来摄影、录音、灯光,加上演员,一共10人,一辆金杯车刚好坐满。

从这部开始,耿军的电影具有了一种风格,画面苍茫,演员说话语速比一般的电影要慢,台词精简,每句话像被淬炼过,既是幽默也是讽刺,具体的地理位置被抽空了,人置身在冰天雪地,做着荒诞的事,电影更像是一个关于北方的寓言。此片为耿军带来了电影生涯最大的荣誉之一——金马奖最佳创作短片奖。

金马奖之后,很多公司找他,想和他合作,差不多有半个月,他密集地见各种人,那些人具有一个共同点,满口豪言壮语,嘴里飘着动辄几千万、上亿元的数字。当时耿军写了《东北虎》和《轻松+愉快》的剧本,递给公司看,对方觉得不够商业,建议修改。“这帮‘傻×’拿数字吓唬我,聊了半个月我100块钱现金没见着,这个行业完了,特别没出息,我们是搞艺术的,你拿数字和我聊。”耿军认为,电影行业是一个“搞数字、搞金融的群体”。

他的生活依然没有得到改善。《锤子镰刀都休息》获奖后,金马奖励他10万台币,合人民币两万元,随后短片在爱奇艺上线,每次点击耿军能分到两元,赚了10几万,这些钱全部投入到了下一部电影的拍摄中。

2014年,《轻松+愉快》开拍,耿军在鹤岗拍了10几天,钱快用光了,听说耿军缺钱,那时刚刚投身电影行业的王子剑给他打了20万,相当于雪中送炭,两人从那次开始合作。

《轻松+愉快》仍属于电影工业体系之外的独立制作,但相比10年前的《烧烤》,条件改善了不少。出门有车,剧组也可以住宾馆,虽然是最廉价的快捷酒店。王子剑和独立导演合作过,他去鹤岗探班,对耿军的工作环境习以为常,“该喝酒喝酒,也没有多简陋”,但是不知为什么,耿军的形象总让他觉得“悲凉”,“一个光头穿件军大衣,戴个破帽子,感觉跟烧锅炉似的,然后人家说,这是导演。”

回北京后,耿军在王子剑的公司剪片子,王子剑在东四环租了一栋别墅,除了做独立电影,也做广告。剪到后来,耿军干脆在公司放了一张床垫,困了就在床垫上休息,第二天一早,公司来客户,还得把床垫收起来。时间长了,耿军和后期处成了兄弟,“我们那个后期对其他导演都很凶,对耿军就特好。”

作为制片人,王子剑会刻意和导演保持距离。在工作上,制片人和导演难以避免会发生冲突。导演管创作,制片人则要考虑更多的现实问题。以前王子剑不懂这些,他把导演当作最好的朋友,到最后,却被朋友深深地伤害,你不能说这是谁的错,很多事无法拿到台面上说,只有身处其中,你才知道电影除了是一门艺术,也是江湖。

他很少约耿军单独吃饭,俩人的饭局大部分是在剧组。但他说,他和耿军的关系更复杂,王子剑是80后,耿军比他大一轮,生活上会像大哥一样照顾他。有时候他情绪不好,想我只想好好拍电影,为什么事情会这么复杂?耿军就去他家,买瓶水,陪他待一会儿。

“基本上,我俩一直是站在一个战线的,在所有的事情中,退到最后,就是我跟他站在一起。”这可能是耿军和其他导演不同的地方,王子剑说,耿军很愿意相信别人,“哪怕事情不行了,我问他意见,他也不会追问我,为什么会到这一步,这确实是他人格伟大的那部分。”

这几年,大小荣誉都经历过,王子剑觉得耿军的价值观从未改变,骨子里还是那个愤青,只是这愤怒埋得更深,不再轻易表露出来。唯一的变化可能是比以前爱说话,爱开玩笑,有些尖锐就在玩笑中过去了。王子剑记得,《轻松+愉快》入围金马后,他问耿军:“你都金马了,是不是觉得应该要干点什么?或者成为一个什么样的人?”

耿军说:“我来北京10几年了,然后就因为得一个奖我就变了,那我不是‘大傻×’吗?我前10几年不是白活了吗?”

五

今年7月,耿军回了一趟鹤岗。鹤岗位于黑龙江的东北角,一江之隔便是俄罗斯,以取之不尽的煤矿资源著称,那里曾经拥有全亚洲最大的露天煤矿。耿军从小在矿区长大,平房外边是蒿草,对面是黑油油的煤矿,远处,是村庄、山脉和大片的田野,高粱像绿色的绸子一样铺开。由于长期开采,地面慢慢塌陷,房子也随着地面往下沉。

2016年,政府进行塌陷区改造,耿军的父母住进几公里外的楼房,彻底搬离矿区。人走了,矿区就被荒草填满了,私营煤矿全部停工,或多或少都出过事故,炸死10多个人啦,老板跑路去澳洲啦,某某喝酒喝死啦,历史像幽灵般笼罩着这片土地,人的命运在闲谈间流转。年轻人说得最多的是走,要离开这儿。2019年,鹤岗以极低的万元房价被人所知,很多外地年轻人来鹤岗买房,当地人把迁居在此的外地人称为“隐士”。

鹤岗紧邻佳木斯,耿军从佳木斯下飞机,薛宝鹤、张志勇、徐刚在机场等候他。这三人都是耿军的御用演员,也是耿军最亲密的兄弟,参演了耿军几乎所有的电影,这也成为耿军电影的一个特点。耿军常常邀请他身边的朋友、朋友的家人参演电影,于是他的电影也变成一部漫长的关于鹤岗的纪录片,纪录了一代人从青年到中年,从年轻到衰老。外界评价,这是耿军的“鹤岗宇宙”。

在剧组,三人既演戏,也负责联系场景、接送人员、请客吃饭,他们管耿军叫大哥,只听耿军的安排,这就让耿军无形中具有一种威严。至少在鹤岗,外人会觉得,那是耿军的地方。

三人对耿军的情感各不相同,但都很深。薛宝鹤视耿军为电影道路上的偶像。2000年,徐刚去北京玩儿,结果被流氓捅了一刀,那一刀穿过肺部,他在通州的潞河医院住院,因为斗殴,朋友被关在派出所,没人管他。耿军当时在广告公司上班,下班后就到医院陪他,睡在他的病床旁边,给他买饭,陪他上厕所,照顾了他整整一个月。

在那之前,耿军只和徐刚见过一两次。张志勇呢,是耿军的邻居,从小就喜欢和耿军玩,他觉得耿军有主见,比同龄的孩子成熟,他把耿军当哥。每年正月初五,他过生日,会给耿军打个电话,只要听到对方的声音就很满足。张志勇年轻时打架,混社会,耿军觉得他不走正道,刻意和他疏远,心想:小崽子哪天你出事了,或者让人给崩了,是你自己的造化。2006年,张志勇结婚,没多久儿子出生,耿军前去探望,那是个简易的出租房,婴儿在襁褓中,呼出热气。从那时起,耿军觉得张志勇成长了,改变了。

在他们看来,耿军的电影来自他们共同朋友的经历,这些人过早地消耗了自己的生命,被社会抛弃。在东北,这样的人很多。有些事听多了,人会麻木,不知道该如何去表达,毕竟“每个人还要过自己的生活”,但耿军替他们表达了出来。“他每次回来听见我们讲这些事,当他听的时候,那些人已经离我们而去了,他是很震撼的,落差很大,他把这些拍成电影,用电影的方式记录下来。”张志勇说。

演员们在鹤岗都有工作,但只要耿军说拍电影,他们就把手上的事放下,“一切为电影让路”。演得多了,他们对表演产生了兴趣,总是很期待拍电影,期待耿军回来。最主要的是,和耿军在一起拍电影很快乐。

杜春峰说:“耿军很开放,好的坏的他都听,听完之后,他觉得有用,他会接受,他觉得没用,可以不接受,但是因为熟,你都可以说,其实这么多年了,我跟耿军也好,包括刚哥、勇哥,这帮哥们儿在一起感觉真的很简单,很开心。”这是在片场很难见到的场面。通常,剧组分工明确,各司其职,一个萝卜一个坑,“你不能多说话,你只要把你分内的事干好就行,千万不要去碰别人的活儿”。但是,耿军会让每个人有参与感,这是所有人共同创作,一起完成的东西。因此,虽然钱不多,有时候甚至没钱,大家也愿意来,“至少你的精神上会有满足”。

2018年12月,《东北虎》开拍没多久,摄影组和制片组发生矛盾,收工之后打了起来。耿军想,这不行,这个剧组刚开10多天,还不到两周,剧组就有这样不团结的感觉,不好。他在群里发了一句话:“刚才组里发生矛盾了,制片组的××和摄影组的××来我房间,我的房间号是×××。”制片组的人没来,摄影组来了,耿军递给对方一瓶白酒,是一瓶好酒,“今儿发生什么我不问,我送你一瓶酒,天挺冷,你跟摄影组的哥们喝一下。我们好好干。”那人便拿了瓶酒回去。后来,剧组再也没有闹过类似的矛盾。

演员马丽在《东北虎》里饰演一名孕妇。有一场拍冰面的镜头,鹤岗的冬天白昼很短,下午3点多天就黑了,为了抢光,现场一片慌乱。演员演完后,耿军说:“拍完可以收工了。”杜春峰就急了,对耿军喊:“收工收什么工?录音还没录呢!”耿军说:“杜哥,对不起对不起,我疏忽这件事了。”在旁边的马丽特别惊讶,导演还用给录音师道歉吗?“我没见过这样的导演,服了。”耿军说:“杜哥是我大哥。”

“我心里特别清楚,你事儿做得越大,照顾到的层面就越多。我对任何一个场工的态度就是我对整个剧组的态度。如果我对场工特别不客气,对大腕儿却点头哈腰,这个剧组不会团结,基本上《东北虎》没有任何所谓的起刺儿,不满意。”耿军说。

马丽对耿军说:“哥,我这次来真的学习了,我拍了这么多年电影,我没见过这样的剧组,为了创作,为了艺术。”杀青后,马丽自费给剧组所有人送了一套礼盒,有保温杯、护肤品、电动牙刷,花了10几万。有次,导演张一白见到耿军说:“马丽跟我说在剧组学习,你们剧组那么好吗?”“剧组气氛还不错。”耿军说。

六

《东北虎》是耿军第一部启用职业演员,采用标准电影工业制作模式的电影,主演是章宇和马丽,计划今年于全国公映。

拍摄《东北虎》的想法始于2012年,那年耿军36岁。故事里的男主角徐东和他同岁,白天在学校当宿管老师,晚上在工地开挖掘机贴补家用,妻子怀孕,徐东还有一个情人,有一天,徐东的狗被杀了,他决定为狗复仇。耿军想拍一部关于中年的电影。那时,他和同龄人开始产生落差,朋友们结婚生子,步入中年生活,饭桌上讨论的是教育和房子,而他的生活仍没有发生本质改变,租房、单身、北漂,他想,新一代人出生,我的青年时代结束了。

剧本写完,就是找钱。有两家公司希望他加点儿动作戏,他觉得改不了,电影就搁置下来了。

2018年,《东北虎》再次启动,耿军重写了快一半的戏。找钱依然不顺利,谈的公司几乎全部拒绝,理由是没有商业价值,项目的可信度低。当时演员还没定,王子剑想:我们自己凑凑钱拍吧。一部电影找投资,理想的状况是先谈好演员,再找投资,但大部分情况是同时进行。让资方感到意外的是,开机一个月前,章宇和马丽同意加入,之前拒绝的100多家公司又转而希望跟投。

“这个行业对我们非常不客气,以后我对他们也不会特别礼貌。”耿军说。

2018年11月29日,《东北虎》开机,拍到2019年1月29日杀青,剪辑花了11个月,然后是送审,今年5月拿到龙标。从剧本到上映,花了9年。这期间,很多事情是耿军第一次经历,王子剑说:“这是一个全方位消磨他,同时需要他适应的过程。”

谁都没想到《东北虎》能在上海国际电影节拿到金爵奖。颁奖礼前一天,王子剑收到组委会的消息,请剧组务必到场,他预料到会得奖。至于是什么奖,他想了很多种可能:最佳摄影、最佳编剧、最佳导演、最佳演员,也许是评委会大奖,如果导演和演员都拿奖,那会是最好的结果。

2020年,因为疫情,王子剑公司的大部分项目都停了,同时大面积裁员,只留了两三个人,调色、片尾曲的钱都还赊着。今年年初,王子剑和耿军在东北为新片勘景,他开车,耿军坐副驾,他说:“不能再等了,咱们去上海吧,好处是宣传的力都能借上,就我了解的片单里面,我们可能最受关注。”

坏处也显而易见。这将是耿军第一次面对自己的电影在国内公映,直接面对母语观众的评价。“通常有三分之一是骂你的,你可能现在还不知道是什么感觉。”王子剑想试探耿军面对争议的态度。2019年,王子剑制片的电影《马赛克少女》在FIRST电影节放映后,豆瓣评分立刻跌到6以下,很多人打一星两星,给他造成了心理阴影,“这是非常可怕的。”

“来看片的都是朋友。朋友骂你两句咋的,那不应该的吗?夸两句也很正常,朋友不夸你谁夸你。”耿军回答。

去上海之前,王子剑和宣传的同事给耿军开了几次会,教他应对媒体的经验,怕他说错话。结果,《东北虎》受欢迎的程度大大超出了他们的预料,采访从早排到晚。起初,耿军紧张,他想:绝对不能把局面搞惨,对每个采访者的态度要像第一次接受采访。记者来了,饮料、香烟摆上,神色间流露出客气。遇到影迷心态的记者——这类记者喜欢从影片中捕捉象征和隐喻,有时与导演本意相悖——谈话的气氛也保持良好。来人问:“影片的第一个镜头,冻柿子、冻梨被锤子敲碎,是说主人公宁静的生活被打破吗?”

耿军笑着说:“这是你们影迷的乐趣,是电影之外的东西,这个乐趣没有问题。”

在电影节观影的多是影迷,有的人知道耿军,但几乎都是第一次在大银幕上看耿军的电影,有人感慨,这么多年欠耿导一张电影票。《东北虎》延续了耿军前作的风格,黄建新是这届电影节评委会主席,他之前的电影,比如《站直啰别趴下》《埋伏》《求求你表扬我》等也都带有幽默讽刺色彩,后来在酒会上,他对耿军说:“能拍出讽刺的人是善良的人。”

《东北虎》之后,耿军的下一部电影名叫《刺客与明信片》,改编自沈阳作家刁斗的小说,故事的背景仍在东北,电影的定位是一部犯罪类型片。

王子剑认为,从《东北虎》到《刺客与明信片》,耿军需要摆脱以往独立制作的蛮荒状态,进入电影工业拍电影,“获得更大的话语权”,这是唯一能够保证他继续创作的办法。同时他也认为,“耿军必须是耿军才有意义”“他有喜剧的元素,他是在最通俗的领域里边做了最个人化的表达。”

也许还有一点儿私心。他希望耿军可以过上正常导演的生活,或者这么说,一个正常中年人的生活,“我特别好奇他做父亲是什么样。”张献民也希望耿军可以稳定下来,动荡的时代总要过去,“这样讲是不是有点二百五,我希望他不要一直这样,希望他有一个家庭。”

七

金爵奖后,认识耿军的人也会讨论,耿军这种拍电影的方式是否可以复制。更深的问题是,一个没有背景,没有学历,没有受过专业训练的普通人,可不可以拍电影?有朋友对耿军说:“你太励志了,你是我认识的世界里面最励志的人。”耿军说:“那你的世界太小了。”

直到现在,耿军也保持着去电影学院上课的习惯。2018年,他还旁听了徐浩峰的课。这确实是一个励志的故事。《青年》之后,耿军开始在电影圈小有名气,很多学生都看过他的电影,见他来了,会给他带份早点。他在外边抽烟,身边总会聚集几个人,想和他聊聊电影。后来,电影学院附近的小店开始有他的电影卖,再后来,电影学院的老师会在课上提到耿军。有个文学系的朋友对他说:“耿军你知道吗?电影学院有个风气,文学系推崇的导演系不理,导演系推崇的文学系不屑,你打通了导演系和文学系,他们都很喜欢你。”

“如果有人想用我这样的方法拍是完全成立的,但他只能成为他自己,他成为不了我。”耿军说,他是在用最笨拙的方式拍电影,是在“雕刻时光”,“如何把一个作品拍得是那么回事儿,我到现在也没想明白,但是我觉得我们这么干应该是可以的。”

耿军拍电影很慢。一场戏至少10条,最多的一次是《轻松+愉快》一场吃带鱼的戏,拍了三天,100多条。章宇进组之前,耿军和他说:“我这人比较笨,拍得比较慢。”章宇说:“我这人也不太聪明。”章宇之前碰见过会拍很多条的导演,进组后发现,“每个人的多还是不一样”。在现场,他们花了很多时间琢磨语言的节奏,字与字之间的停顿、空隙,有时拍完会停下来反思,再推敲。

“我花了一点时间来适应他的拍摄方式,其实挺过瘾的,慢慢悠悠的,每天的量也不大,它也大不了。”章宇说,耿军不太能赶。

耿军曾在纽约拍过一个短片,2017年《轻松+愉快》入围圣丹斯电影节,剧组集体在北京办签证,办完在三里屯吃午饭。耿军说:“演员、摄影、制片都在,我们去美国拍个片子。”大家都以为是开玩笑,结果到了美国,耿军发了一条朋友圈,说想拍个片子,谁能帮忙借部机器。刚好有朋友在纽约大学教书,一个小时内,摄影机到位。一群人在纽约拍了三天,原本计划的旅行全部泡汤,纽约之行是在布鲁克林大桥下的片场度过的。

在电影上,耿军似乎有一种号召力,能够把身边的资源聚集在一起。杜春峰觉得,这是耿军难以复制的地方,“你能找来这么多志同道合的朋友吗?能有这么多人来帮你吗?大家都特别乐于和他在一起,而且这帮人还都很会演戏。”

2021年6月19日,金爵奖公布那晚,杜春峰没在现场,但是他一直守着直播,得知结果后,在卫生间哭了半个小时才肯出来。不光是他,剧组的演员、美术、摄影师、编剧、制片,还有那些和电影无关的朋友们,都哭了。除了替耿军高兴,更多的是感慨。张志勇上了台就不停地流眼泪,朦胧中,旁边的王子剑对着他的大脑门亲了一口。礼堂内回响起颁奖辞:“影片用象征性的喜剧手法,表现了社会变革时期普通人的生活状态和对于未来的向往。”

主持人请耿军发言,他似乎没做感言的准备,简短地说道:“感谢评委会,感谢上海国际电影节,把这个最高荣誉给《东北虎》,感谢你们的肯定。”

那晚,在庆功宴上,所有人互相拥抱,合影,哭泣。喝到深夜,王子剑对耿军说:“咱就快乐三天,然后赶紧从幻觉里面醒过来。”他知道接下来有很多事需要处理,《东北虎》还未定档,没有经历票房的检验,而下一部电影还在筹备状态。一切仍是未知。

“我已经醒了。”10分钟后,耿军靠在椅子上,睡着了。

本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),原文刊载于《智族GQ》九月刊,作者:李纯