本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),作者:茅明睿,头图来自:茅明睿

城镇化为中国建立了11万个城市社区单元,却并没有造就多少个真正意义上的“社区”,我们只是地理上归属于某地,却不认识邻居,没有老街坊,不熟悉街道,在信息茧房中日渐“与世隔绝”。

作者茅明睿是一名城市规划师,也是一个社区观测狂,他分享了几则自己感知和改造社区的趣事——从巡逻车上的环境监测白盒子,到装有雷达传感器的盲杖,再到单车停放点的蓝牙扫描器,茅明睿和他的团队正在通过一个个的感知设备和数据分析,慢慢让街道变得更安全、更方便、更包容。

他更希望能够唤起公众广泛的参与感,走出“茧房”,建立社群互助与社区认同,甚至通过亲身的努力,推动相关规范标准的更新,让空间规划更符合城市运行的需要。

从瞎鼻子说起

失明叫盲,失聪叫聋,那么失去嗅觉叫什么?很多人说,叫“瞎鼻子”。

因为过敏,我鼻子“瞎”了很多年了。某个工作日的早高峰,我如往常一样挤进了一节地铁车厢,略奇怪的是,车内乘客似乎自觉地远离了车门区域,只有我注视着手机屏幕,独自一人靠在门边。直到第二站到站后,我才意识到了不对劲——紧邻的车门处有一摊巨大的呕吐物。我相信它的气味弥漫在车厢里,我也相信,其他乘客会认为我要么是个弱智,要么是个狠人。

这是一次社会性死亡,不仅因为我的嗅觉障碍,更因为我对身边环境的漠视。智能手机和移动互联网的普及,让我们每个人都将注意力转移到“线上”空间,于是我们常常会为身边的世界感到惊讶,“那个社区小店啥时候关门的?”“这里什么时候冒出来一个花坛?”

那次事件后,我开始将自己的注意力从屏幕回归到城市生活,作为城市规划师,这种对身边生活环境的观察让我找到了不得了的乐趣:我家小区绿地里有8个猫窝;喜欢的火锅店门口有22个可以等候的座位;一辆调度共享单车的三轮车极限可以装24辆单车;东柏街北路路南比路北人行道上的狗屎大概多50%……

在地铁上,我开始热衷于观察周围的乘客。最初,我喜欢数车厢里多少人在看手机、多少人带着耳机——当然,随着几乎所有人都在看手机以及无线蓝牙耳机的普及,这件事情现在变得不再那么有趣,于是我开始数别的,比如戴眼镜的人数、戴口罩的人数……然后奇怪的知识又增加了:在北京太阳宫地铁站,进站口戴眼镜的乘客大概是出站口的3倍;在2016年秋冬雾霾期间,崇文门地区戴口罩的行人比南礼士路高约16%……

这是一种与城市和社区的微妙连接,紧接着,我不再满足于只是去观测和记录它,而是开始考虑,如何主动介入其中去改善它。

安装一个白盒子替我们监测环境

地铁里的呕吐物也好,城市里的污染也罢,这些是难以避免的,我们分析了中国很多城市12345市民热线投诉和市长信箱留言,发现与环境有关的投诉一直都保持在前3名,在有些地方甚至排在第一。

一方面,城市里还有大量存在感知障碍的人,对可能造成安全或者健康影响的问题无法有效察觉;另一方面,城市管理者难以全面和及时地感知到问题从而及时治理,尽管生态环境部门在城市里布设了不少监测设备,但要依托监测设备实现整个城市区域的覆盖,既不现实也不经济。

我们城市象限团队所在的北京市朝阳区双井街道是一个人口密度很高、商业很发达的繁华街区。与其他高密度区域一样,这里的环境问题也层出不穷,但城市管理者却没有很好的手段去了解自己辖区的环境问题,所以他们比较依赖市民的投诉反馈,而一般来说,市民通常只有到了难以忍受的时候才会投诉。

作为工作在双井的城市规划师,我们一直想寻找办法,能够让城市管理者在市民投诉问题之前就及时发现它。我们动手设计了一个白盒子,叫作“蝠音象限”。在盒子当中,我们安装了温度、湿度、PM2.5、PM10、噪声、异味、TVOC、甲醛和GPS等各种传感器芯片。然而,如果想在双井5平方公里的辖区里遍布蝠音象限实现微观尺度环境监测,可能需要上千个传感器,而且还有供电、供网和日常维护管理的问题,这需要巨大的成本,所以不能依靠固定点位的布置方法。

我联系了美团,试着将盒子安装到他们的外卖车上,但是失败了,一方面,外卖车活动的时间段和空间范围很有限,难以有效实现辖区的时空覆盖,另一方面,据外卖员说,有的社区保安看到车上的设备以为是间谍装置,把设备砸坏了……总之不到两周,设备坏的坏丢的丢,数据也没多大作用。

于是我把目光转移到了双井街道的综合执法车身上。双井街道有自己的城管执法队和10辆电动巡逻车,保持4辆一组轮换巡逻,理论上从早上6点多至晚上11点,双井总会有4辆车持续不断地以固定路线在街区中进行巡逻。所以我们试着将蝠音象限安装在了这些车上,这样一台城管巡逻车就如同被装上了耳朵、鼻子一样,能够以10秒钟为间隔,持续不断地收集沿途的环境数据。

通过这些巡逻车回传的环境数据,我们在双井街道大脑系统中开发了一套合成算法,将它们转化成25米网格微观尺度的环境监测结果,我们就能够知道双井街道每个小时每个网格中的空气质量、噪声、异味状况。

街道大脑再将发现的问题节点信息推送到城管巡逻车的PAD上,让巡逻车下一次到达这些节点的时候停车、拍照,并填写问题出现的原因,比如:一个地方有噪声,是因为交通拥堵导致的汽车鸣笛、店铺播放音乐声过大还是场地施工;一个地方有异味,是因为厨余垃圾暴露、下水道反味还是餐厅生火做饭等等。

巡逻车所填写的核查信息反馈回街道大脑,指挥中心会对它进行查看,来判断是否需要解决,以及由谁、以什么方式进行解决。这套系统运行以来,经过这样的处理流程、周期性的数据分析与专项整治,双井街道的垃圾暴露问题减少了44%、垃圾问题暴露点减少了28%、市民关于环境问题的投诉比去年同期下降了20.8%。

尽管这种移动感知方式无法感知和解决所有问题——比如我在地铁的遭遇,但它在不给城市增加特别多额外成本的情况下,能够在一定程度上代替市民去感知城市的问题,减少环境健康风险。最起码,我在路过双井路边公厕和垃圾桶时不至于一直憋气。

制作一个雷达帮盲人改善街道

对城市环境的感知能力深刻地影响着我们与城市、社区的关系,对具有感知障碍的人士而言,甚至决定着他们的基本生活质量。

在2018年某个周末的下午,我在公交站遇到了一个盲人,经过交谈得知他要转两趟公交车回家,而他出门的原因让我大吃一惊——他刚看完电影。我第一次知道盲人也看电影,并且北京前门地区有专门为盲人放电影的影院——心目影院。而盲人群体也有自己的公共生活,他们不仅能看电影,还能听视频,发微信,甚至发朋友圈。也是从他那里我了解到了他们出行的遭遇,比如他每周末的这趟例行出行会遇到哪些困难。

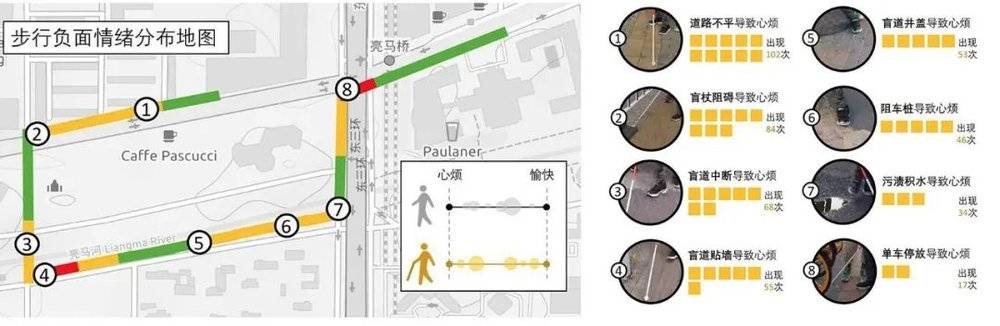

也许是由于自己也有感知障碍,我更容易对他人产生同理心,我想去感知盲人的世界,去理解他们的出行,去思考如何力所能及地改善他们的处境。 在2019年世界盲人日这一天,我们团队与“一览众山小”团队联合了心目影院的主办方红丹丹文化助盲机构,一起组织了一次盲童盲道行的活动,希望了解盲人的出行困境,通过观察记录盲人志愿者的行为,评估城市的无障碍情况。在当天,我们邀请了6位视障小朋友和一些成年人志愿者,在我们选择的1.2公里道路上行走,并安排了其他志愿者对他们的行走过程进行了视频拍摄。

利用视频数据,我们分析了每个视障小朋友在每条路段上的行走速度、盲杖摆动幅度、偏离盲道的次数及距离等数据。我们知道了盲人在盲道上行走的转向次数是普通人的10倍——在1.2公里的测试道路上,普通人只需要转7个弯,而盲人需要转73个。在测试路段上,平均每个视障小朋友的盲杖击打过76次障碍物,其中包括13次矮桩、12次电线杆或灯杆、49次墙壁和2辆自行车。

在视频分析中,我们选取了皱眉、挠头、甩手等11个典型标签和动作来识别视障小朋友的“心烦”表现。在步行全程中,我们一共识别了543个“心烦点”,这些“心烦点”主要分布在盲道不平整不连贯、道路积水、道路路口、道路狭窄和有路面障碍的位置,其中立交桥下路口处,小朋友们由于听不到红绿灯的蜂鸣声产生了密度极高的“心烦”。

这是一次非常成功的行为调查,我们利用志愿者数据,精确分析了盲人在测试路段上的需求、遭遇的困难和他们的感受,评估了城市无障碍设施的不足,但这样的测试方法代价过于高昂,这次活动总共动用了30多个志愿者,后续分析持续了近两周时间,所以不太可能使用这种方法去了解整个城市的无障碍环境情况。

那么到底有没有可能自动感知盲人的出行、了解他们遇到的问题?我联想到了汽车的倒车雷达。如果给盲杖装上雷达装置,那么盲杖就可以通过雷达波的反射,探测周围障碍物的距离,并利用蜂鸣器的频率对盲人进行提示;再将雷达反射波和GPS的数据收集回来,就可以知道盲人在行走过程中遭遇障碍物的地点和周围环境的复杂程度。

基于这样的设想,我们快速制作了一个传感器原型,在不同的环境下进行了测试,还送给了盲人志愿者,收集他们的反馈意见。(注:下图不是盲人,是作者在测试。)

在2020年疫情期间,利用街上行人较少的机会,我们使用智能盲杖对双井街道的大街小巷进行了盲行测试,收集各路段的行走GPS和雷达波数据,形成了每条路段志愿者的行走速度和遭遇障碍物的分析结果。

这个图显示的就是志愿者行走过程中,在哪些路段行走的速度变慢,以及在哪些路段他们遇到的障碍物比较密集。通过这样的分析,我们能够发现盲人会在哪些道路节点遇到问题,以及哪些问题是由障碍物导致的,哪些是无障碍设施的建设和接驳导致的。

利用智能盲杖和我们开发的其他无障碍设施调研程序,我们用了两周时间,对双井街道5平方公里内所有的建筑物、公共设施和路段进行了地毯式排查,形成了北京市所有街区中第一份城市无障碍环境普查结果,并在全市率先启动了无障碍提升的试点工作。此后我们又对北京的新街口街道等地进行了上述工作,部分空间的无障碍改造已经完成。

北京总共有约10万位视障人士,我在想,如果能生产出10万根盲杖,将它们赠送给全北京所有的盲人,在获得他们的许可后收集他们的行走和雷达波数据,就可以知道城市里的视障群体都在什么地方活动,哪些位置存在无障碍环境问题。在公共财政有限的情况下,将资金投入到最需要解决的地方,可以大幅提升资金的使用效率,也能让盲人拥有更多的获得感。

设计一个扫描仪管住共享单车

在调查过程中,我发现影响盲人行走的问题里,无障碍建设导致的只占到33%,而街道秩序、城市管理问题却占到了37%,比如:乱停乱放的机动车、电动车、自行车,人行道上堆放的物品,摆设的摊位等等,而这里面最常见的问题是共享单车。

双井的繁华和活力使它成为了共享单车运营机构的必争之地。尽管我本人也是共享单车的忠实用户,但以双井为代表的很多区域,共享单车的过度投放、无序停放和低效运营也让它成为绿色出行的敌人,这种侵占公共空间的无序状态不仅让视障人士举步维艰,很多时候也让普通人难以正常行走。

在2021年年初,我再次在双井的街头看到了这样的场景,这一次我忍无可忍,决定向它宣战。

如何真正做到对共享单车的有效管理呢?理论上,电子围栏和摄像头可以对共享单车的停放进行监管,但实施成本、安装条件、可靠性以及面对过度投放场景的局限性都制约了这些技术手段的大规模落地。所以我们需要寻找一种简单、廉价的技术方法。

由于每辆共享单车都有一个蓝牙车锁,我试着用手机的蓝牙进行了扫描,发现可以探测出周围的车锁信息,于是我们设计了一个蓝牙扫描器,从华强北淘来了元器件做了一个原型。我们拿着扫描器去街头扫描了各家的车辆,根据不同厂家的车锁代码特征,设计了数据字典,如此就能获知每个车锁代表的是哪家的车,进而统计每个扫描区域每家单车公司都有多少共享单车。

巧合的是,设备原型刚做出来我就得到了一个落地实践的机会。北京正在开展城市公共空间的更新提升,比如地铁站前空间。在宣武门地铁口的人行道上长期停放有大量的共享单车,规划部门希望了解,每个站点出入口到底需要划定多大的停车空间,从而对街道公共空间进行合理的改进,让空间使用更加人性化。

我们寻找了部署蓝牙感知设备的最佳位置,发现站口的公厕比较理想,于是留下了这张被朋友们戏称“偷窥女厕所现行”的照片。经过48个小时的单车扫描,我们发现在这个地铁口的782辆单车中,只有39%被使用过,大多数车都是共享单车公司用来圈地的僵尸车,即便考虑季节因素,这里当前的车辆数量也远远过剩了。基于一系列数据分析和调查,我们最终为空间设计提供了精确的测算依据,以指导后续的改造工作。

有了第一个成功经验,我们回到双井来践行自己的承诺。在双井,我们分析了过去一年市民利用12345热线电话对共享单车停放问题的投诉,找到了几个问题比较突出的街道节点,在那里去安装传感器,这样我们就能知道每个节点每个时刻都有多少车,以及这些车在这个地点停了多久。

据此,我们开发了共享单车的管理系统,分析了每个停放点的共享单车使用特征,计算了工作日和休息日每个点位最多被使用过的共享单车数量,设定了每个点位的合理容量。当任何一个点位的车辆数量超标时,系统会向街道的城市管理人员提示,此外还能识别点位的僵尸车数量、单车公司的调度行为等,从而实现对每个投放点位的总量控制和调度管理。

在一个多月的试运行过程中,整个监测区域的异常现象大大减少,长期被单车公司作为免费仓库的百子湾路上的投放行为和停车秩序也有了好转。

2014年北京国际设计周期间,北京市规划院组织了一个公众参与活动,让公众在一张大大的五环路范围的地图上,用大头针去标注他们认为不好走的区域,结果整个地图都快被扎烂了。从那天开始,很多人都在默默地推动城市步行环境的提升,从巡逻车上的环境监测白盒子,到装有雷达传感器的盲杖,再到单车停放点的蓝牙扫描器,我们正在通过一个个的感知设备和数据分析,慢慢让街道更加安全、更加方便、更加包容。

回收一个空间用来做回收空间

最后一个故事仍然源于对街道空间的感知:在搬到双井之前,我工作地点在北京的鸭子桥,办公楼外的人行道旁有一个废品回收站,门口非机动车道上总是停着一辆小货车。作为一个社区观测狂,我习惯性地记录了这个货车的活动规律——这个小货车基本每两天开走一次,一天当中大概有75%的时间都停在非机动车道上,很明显,这是一个不合规的占道经营行为。所以,我琢磨着怎么改进一下这个事。

那么问题来了,这到底是一个个案还是一个普遍现象呢?这让我产生了好奇。

于是,我想研究看看北京其他废品回收站都是一个什么样的经营状态。但是上哪儿去找它们呢?在互联网地图上搜,其实搜不到几个废品收购站,因为地图上不怎么标这类地点。后来我想了一个辙,我们从工商部门的企业注册数据中,找到废品回收、废品收购、再生资源回收等类似名字的企业注册地点,再对它们定位,抓取街景图像,最终获得了这些废品回收站的街景照片。

在百度地图的街景图中,北京的废品回收站外,大多停了一辆货车在路上,这到底是北京的个性,还是全国都这样?我又开始找其他城市的,比如杭州、广州、深圳、上海,结果发现,全国其他的城市也是这样,唯一的区别就是北京的货车品牌多是北汽,其他的城市多是江淮。

一个废品回收站门口占道经营,停一辆货车的概率是70%左右,这不是一个个案,而是普遍现象。这说明大多数再生资源回收站的运营并不是我们想象的“收来废品,堆放在站里,再用货车拉走”,而是“边收边装车,装满了拉走”。而城市在给它规划空间时也压根儿没有考虑货车作业空间的需求:在最新颁布实施的国标《城市居住区规划设计标准》中,社区级再生资源回收点的用地面积标准仅为6~10平方米,而一辆货车的面积就需要大概15平米左右。也就是说,公共政策制定的标准和现实需求可能产生了冲突,导致了各个城市的很多再生资源回收在灰色状态下运营。

我们再回到鸭子桥。这张照片是2017年的时候拍摄的,在当年的街景中这个废品回收站曾经没有占道经营:货车停在旁边人行道凹进去的小空地里,货车是不占道的。而到了2017年下半年,也许是因为做了街道美化环境整治,这个停货车的地方变成了一个花坛,于是货车只好占道经营了。

最终,我们给它做了一个改善设计:将花坛拆除,将原来用于停车的空间还给小货车,这样它不必占用非机动车道,同时把回收站移回到它原来所在的位置并稍微扩大它的建筑面积,让它具有足够的分拣空间。其实这是一个非常朴实无华的设计,也并没有完美地解决所有问题,但这是个实事求是的方案。

我真正想做的是,通过数据研究,发现这个行业运行的规律,推动相关规范标准的更新,让空间规划符合城市运行的需要。更进一步说,在生态文明的背景下,不要把废品回收或者再生资源回收看成一个很低端、脏乱差的东西,而应该重视它的存在,让它变成一个生态文明的教育节点,让可持续发展的理念深入人心。

为了推动这个设计的落地,我满怀信心地把设计方案向社会进行了公开,然后,这个废品站消失了……我不知道这是一个巧合还是因为我们的设计给了谁压力让它一关了之,总之这件事情让我一直心存内疚,觉得对不住那个回收站的老板和他们家的大黄狗。而改造一个废品站则成了我一个未了的心愿,直到我的公司搬到了双井。

在双井街道调研时,我们发现了一处路边的闲置建筑,虽然已经破败,但我们被它传统特色的“攒尖顶”(原本常用于阁、榭、轩、亭)和玻璃外立面上标有“English Club”的涂鸦所吸引,断定这必是一个有故事的空间。

于是我们向双井街道办事处咨询这个建筑的产权和使用情况。这个建筑曾经做过社区的英语角、小卖部,已闲置了一段时间,具备改造的条件。时值北京垃圾分类工作正在如火如荼开展,在街道办的支持和要求下,我们尝试结合垃圾分类工作主题,将其改造为一个再生资源回收站。

说起垃圾分类,虽然大家都明白它的意义,但在推进中却遇到了很多问题,比如撤桶、定时、破袋等给居民带来的方便性问题;投放空间不足带来的空间整洁问题——尤其是再生资源的蓝桶,在快递、外卖盛行的情况下,我就没见几个小区的再生资源真的靠它装下过;更重要的是,本来是一个人人都为绿色低碳可持续发展所做的善事,但居民的参与却没有什么正向心理反馈,迎来的却是监督、强制,甚至某些所谓的智能垃圾桶装上摄像头来监视每个投放者的行为,尽管这些举措有可能强制一些不自觉的居民合规投放,却也剥夺了其他愿意积极参与的居民的心理获得感,同时逼迫他们让渡了自己的隐私。

所以我对垃圾分类一贯的建议都是,通过给参与者正向反馈形成激励,创造真正有效的生态科普教育,而不仅仅是怎么投放的规范指导。那么怎么达成这个想法呢?

这个建筑有30平方米,开间不大但是进深很深,虽然屋顶已经破损,但仍是一个不错的临街空间,它的上一站是一个小卖部,当打开它的大门时,还有很多店家的物品遗弃在其中。

我找到了合作方奥北环保,利用他们的回收体系和装置将这个空间变成一个无人值守的智能回收点。根据奥北的经验,这样的回收空间只需要10平方米即可,所以在屋顶修缮后,我们通过玻璃隔断将空间一分为二,将里间作为智能回收点,外间作为文化空间。

而在外间,我们将其设计成为了垃圾分类的小教育展厅和社群节点。为了在这个有限的空间里起到有效的科普教育作用,除了制作了《瓶行世界|被嫌弃的瓶子的一生》科普图文以外,我们还制作了一幅完全由可再生材料构成的艺术装置作品——《垃圾冲浪里》,使用了瓶盖、报纸、铝拉罐、塑料袋膜、综合纸等材料,希望基于浮世绘艺术作品进行的二次创作,能够给公众的观念带来一些冲击,再次思考我们与环境的关系。

此外,我们将房子里原本遗留的一些垃圾物品进行了整理和拍摄,纳入展览中,让每个来到小屋的人都能够看到它的历史变迁。在公共艺术之外,我们还做了一个留言墙,并依托这个空间建立了回收社群,在小边桌上留下了明信片和加入方式,让参加回收和参观的市民留言和互动。

这个空间曾经叫作“English Club”,我们干脆沿用它,把它叫作“Recycle Club”——“回收俱乐部”。经过一个月的改造,回收俱乐部在2020年9月面向社区居民开放了,这个被BTV誉为“北京颜值最高的废品站”不出所料地获得了周围居民的喜爱,不仅如此,它还吸引了对面北京工业大学附中的同学们,很多班级都依靠它来积攒班费。

除了直接的经济回报以外,由于每个人回收的数据、生态价值都在小程序里详细记录,市民可以通过小程序感知到自己为社会所作的贡献,所以对于那些不太在意经济价值的市民,这些生态价值的统计也对他们形成了持续激励,而自我激励总是比外部监督更有效。

截至2021年8月14日,回收俱乐部累计接受了2138次投递,回收了近20吨再生资源,为居民发放了1.3万多元回收资金,回收的资源相当于减少了160棵树木砍伐,节约了19吨石油,减少了64吨碳排放,以及节约了73立方米的土地,这个空间的周回收量长期位居奥北环保回收网络的全国前五。

但这并不是这个空间效益的全部。由于颜值高,它意外地成了一个小网红点,吸引了很多人来打卡,进而促进了奥北回收点在北京铺开;空间的留言墙和明信片上,则留下了很多富有人情味、哲理或者趣味的留言,比如:“希望物品置换可以在社区推广”“我们班班费全靠这了,祝我们攒个电脑”“回收爱吗?”

很多来回收或者参观的市民通过海报上的二维码加入了回收俱乐部社群,这为我们在双井地区建立了与170多位居民的连接,其中一部分市民成为了我们在双井开展其他各种社区营造活动的积极分子,参与了大量的社区实践,也与我们团队成了好朋友。

从感知做起

城镇化为中国建立了11万个城市社区单元,却并没有造就多少个真正意义上的“社区”,我们假装归属于某个社区,而实际归属的只是那张“房产证”,所谓“社区”仅仅是房产证所在的地理概念;互联网为我们创造了能随时联系他人的技术平台,然而我们却连身边的人都没有连接,我们不认识邻居,没有老街坊,我们假装在社区生活却彼此陌生;算法化让我们不用探索就能得到“兴趣”的投喂,足不出户就能吃穿用玩,我们对自以为喜欢的东西心满意足而丧失了对邻近的好奇,安逸的生活在6寸屏幕塑造的信息茧房,偶尔假装出门旅行,实际却只是换个地方刷手机。

在一个万物感知、万物互联的时代,我们却与真实世界日益隔绝。这,真的是我们希望的未来吗?如果不是,我们应该从感知做起,与社区产生联系,从“我活在这个地方”变成 “我是这里的人”。

本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),原文刊载于《智族GQ》九月刊,作者:茅明睿