出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 渣渣郡

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在这里,我们呈现当下年轻人的面貌、故事和态度。

估计大家都有过这样的经历:

小时候放暑假,你在家不想写作业,也没得玩,就开始满屋瞎扒拉,在这个过程中,你总能发现一两本定价几毛钱的老书。翻开封面,你总能看见长辈用工整的笔迹在扉页写着:此书于某年某月购于×××的记录,其中有时还会出现一些充满时代感的格言或是信笺。

等到晚上,你可能会拿着这本老书,缠着他们给你讲当时的故事,那些他们对自己年少时光的购物回忆,会被你刻进脑海,成为家庭故事的细节。

如今,二手书的隐秘印记正在绽放出新的魅力。

它们背后的个体记忆对于很多二手书顾客来说,就像是一场开盲盒的游戏。

在互联网上你能明确感受到人们对这件事的好奇与关心:

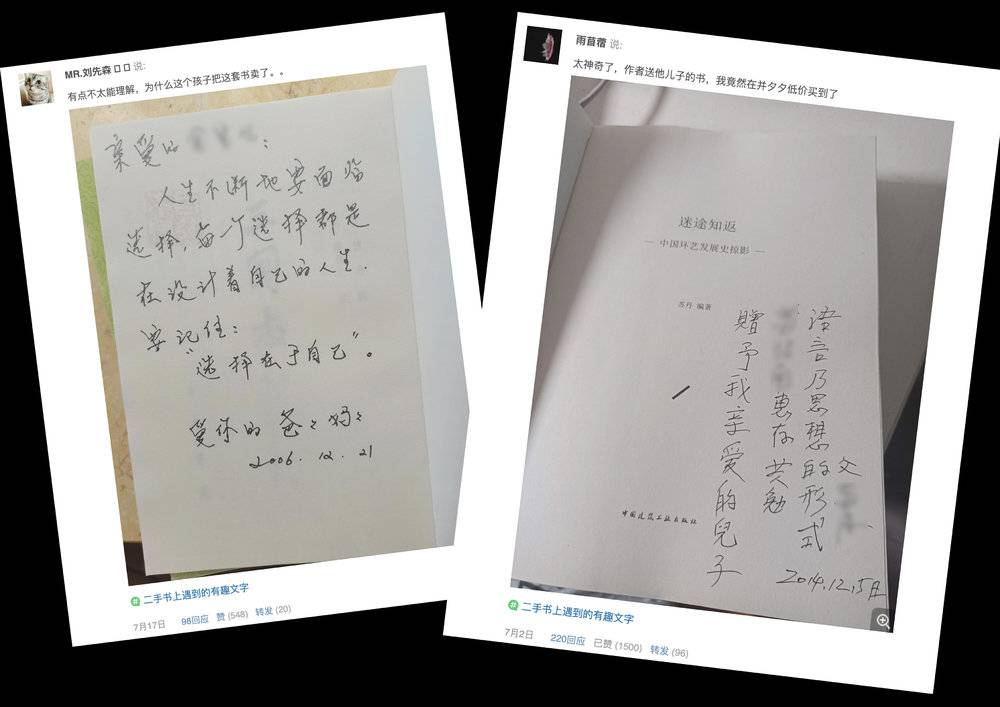

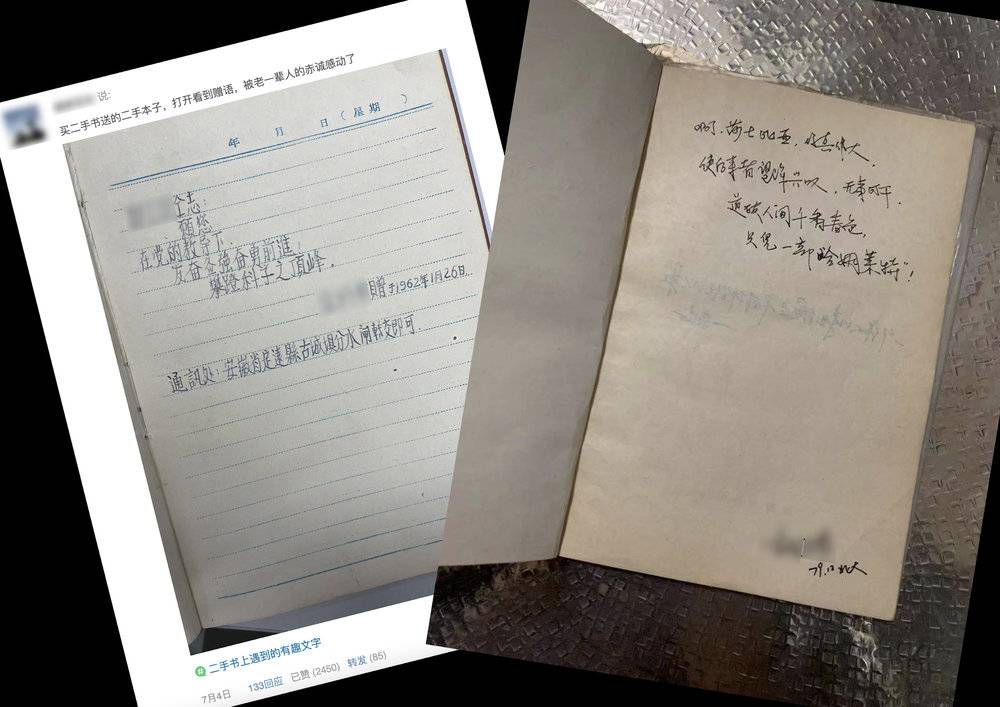

今年3月4日,豆瓣用户@Norwegianwood 发起了#二手书上遇到的有趣文字的话题,截至7月21日该话题浏览量已达到8763.2万次。

不同于街边泡泡玛特盒中配置限量版的概念,二手书印记的博点与价值在于:翻开书前,你永远想不到自己会和它的上一位主人会有怎样的纸面奇遇。

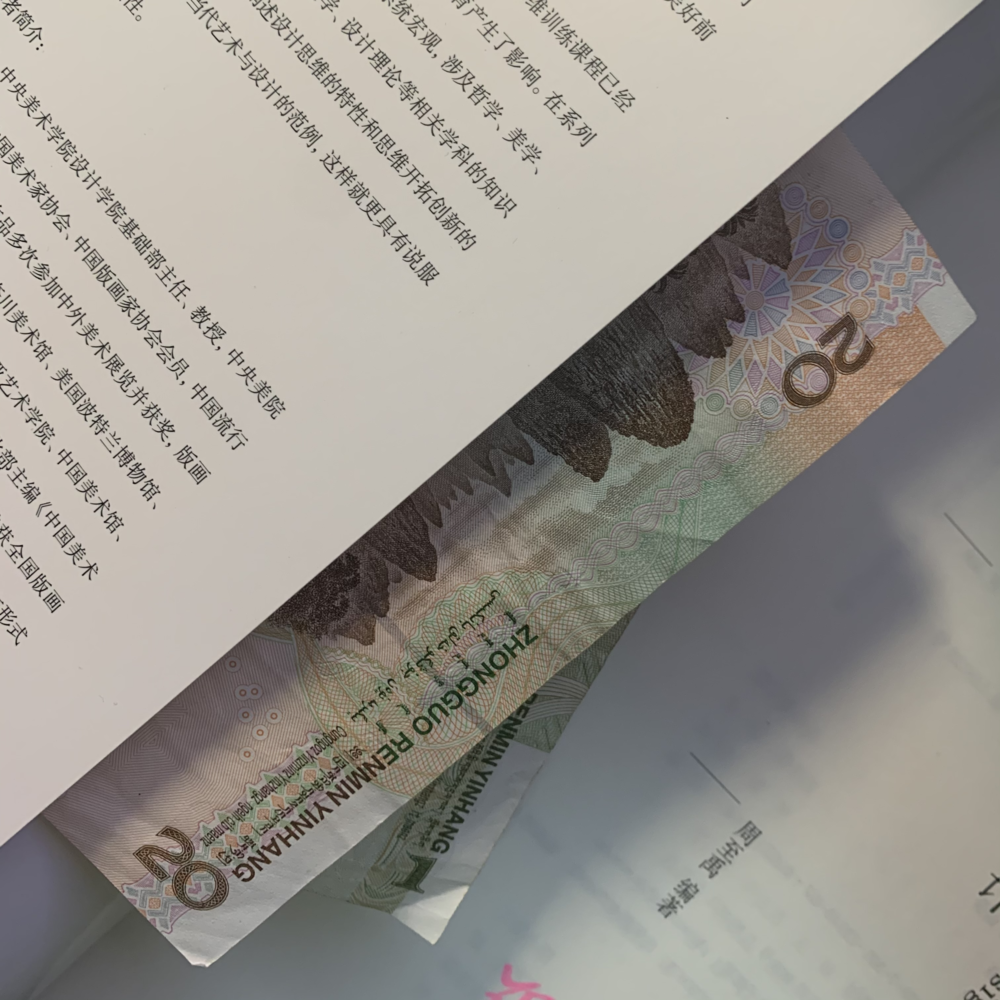

从刻板印象来说,二手书在大众眼中总会被认为学习知识的廉价解决方案,在大学校园里,二手书流通保持着原始状态,从隔壁宿舍收学姐学长的教辅书,永远是买到就赚到的消费策略。

如同传奇卡牌一样在学长旧书中神出鬼没的零钱,却总能让节俭学子从另一个维度对书中自有黄金屋的古谚产生新的理解。

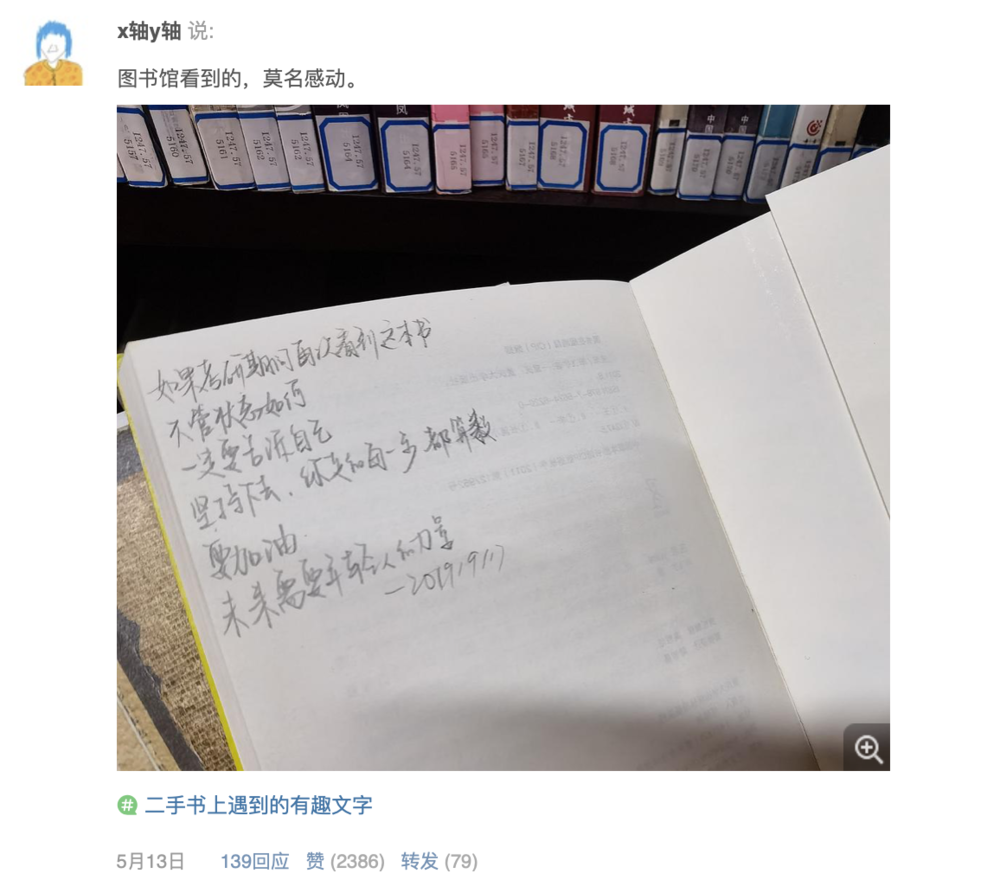

二手书的印记并不只在乱写乱画的教科书上,也藏在图书馆里。

在这个小组里你总能看见很多书籍背后留有淡淡的铅笔印记,它们有关少年维特之烦恼、也有关对未来的希翼,这些画面总能让你联想起《S.》 里的《忒修斯之船》的设计。

尽管这种行为并不值得鼓励,但一本毕飞宇的《青衣》背后的字句,还是让一些同学得到了在考验路上坚持下去的动力。

这种经历不必翻到最后一页才能发现,有时在你翻开封面时就能瞅见。

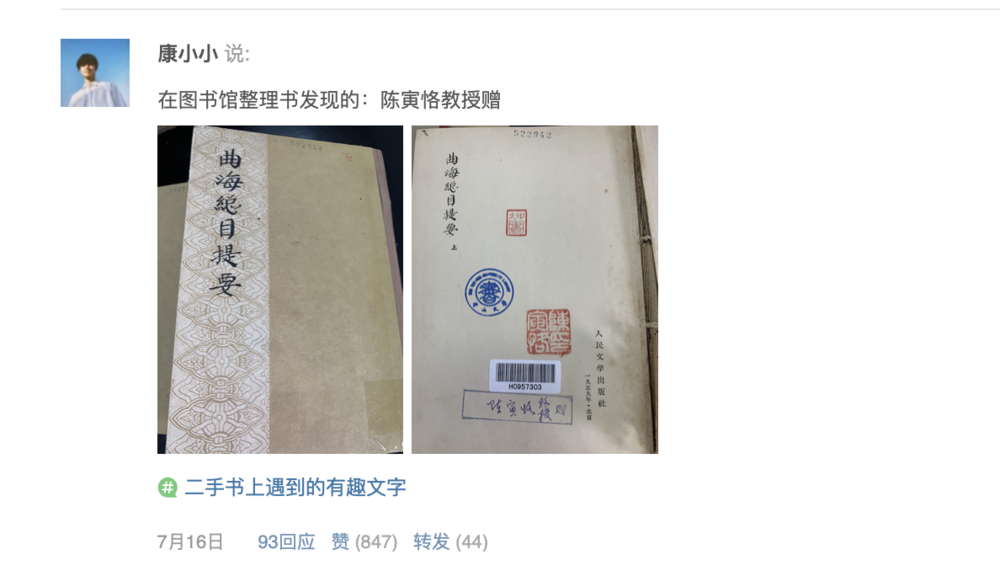

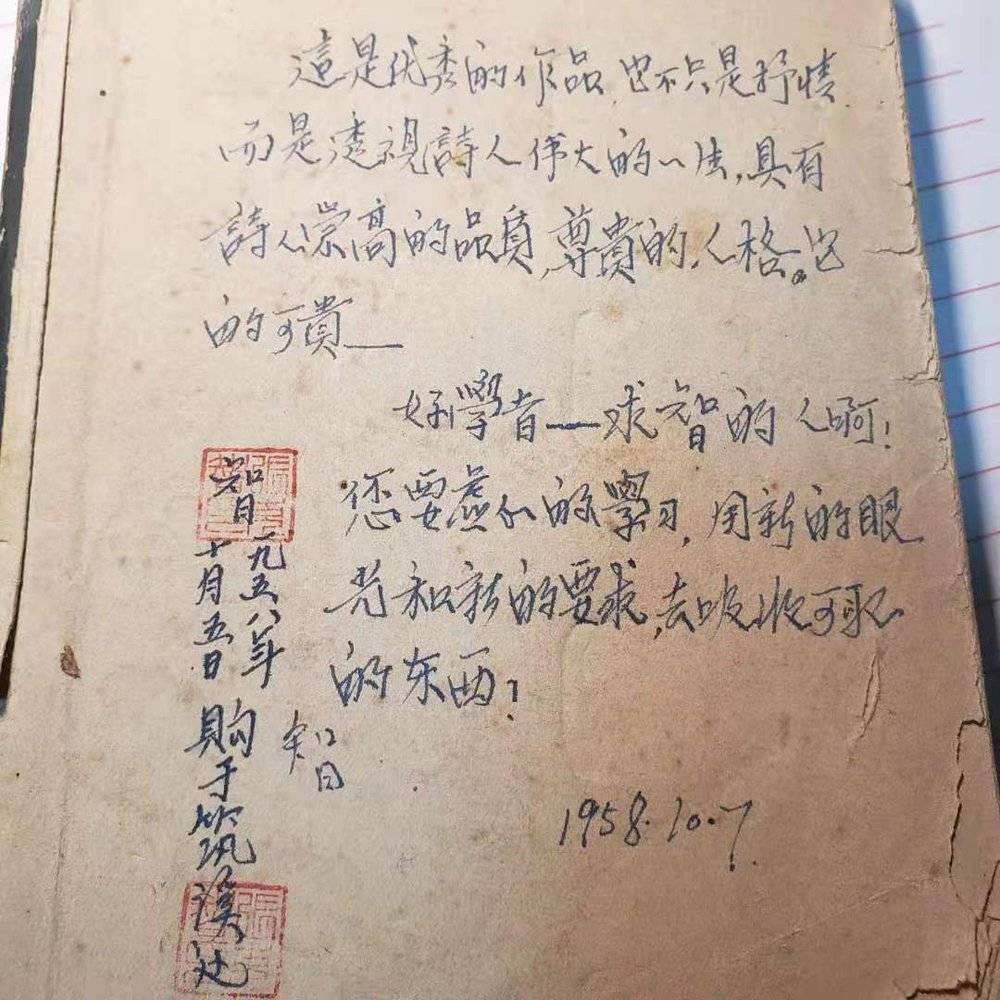

豆瓣用户@康小小在图书馆整理的书的时候,在一本戏曲专业书籍的扉页上发现了有趣的信息,一句陈寅恪教授赠的笔迹和藏书章的印款,就在一瞬间拉近了人与历史的距离。

有时,书籍上的笔迹还能让你了解一段个体之间的真诚友谊。

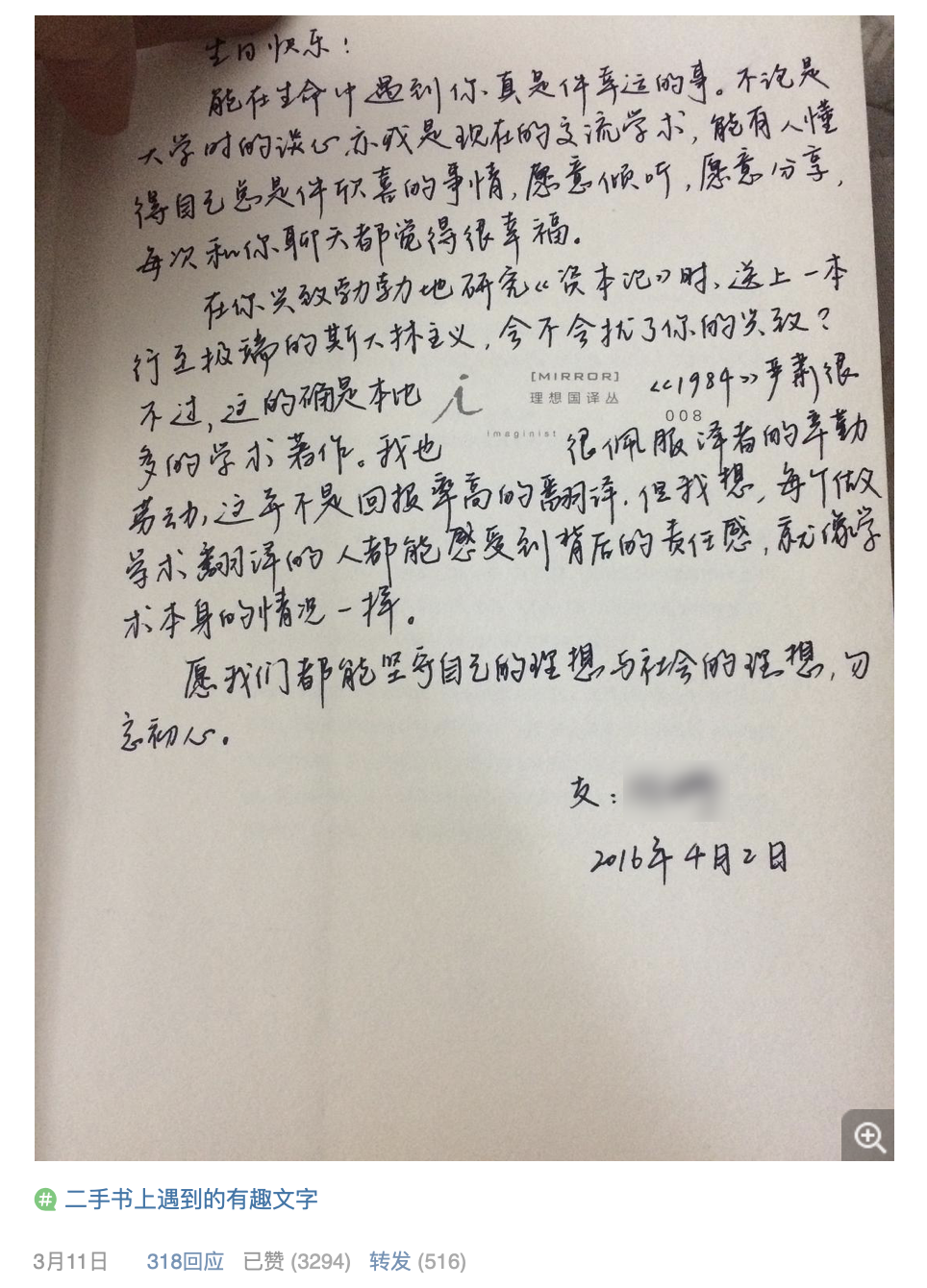

在一本研究苏联时期个人生活的绝版书籍上,有段真挚的友人赠言,从上面的字句你能读出它曾经主人的爱好以及送书人对这段友谊的重视。

当你读到“坚持自己的理想与社会的理想,勿忘初心。”这句话的时候,就会想起自己刚刚踏出校门的心气;进而会好奇,为什么这份承载真挚情感的礼物又会成为一件二手商品。

不同时代的同窗情谊总能通过书籍赠言得到表现。

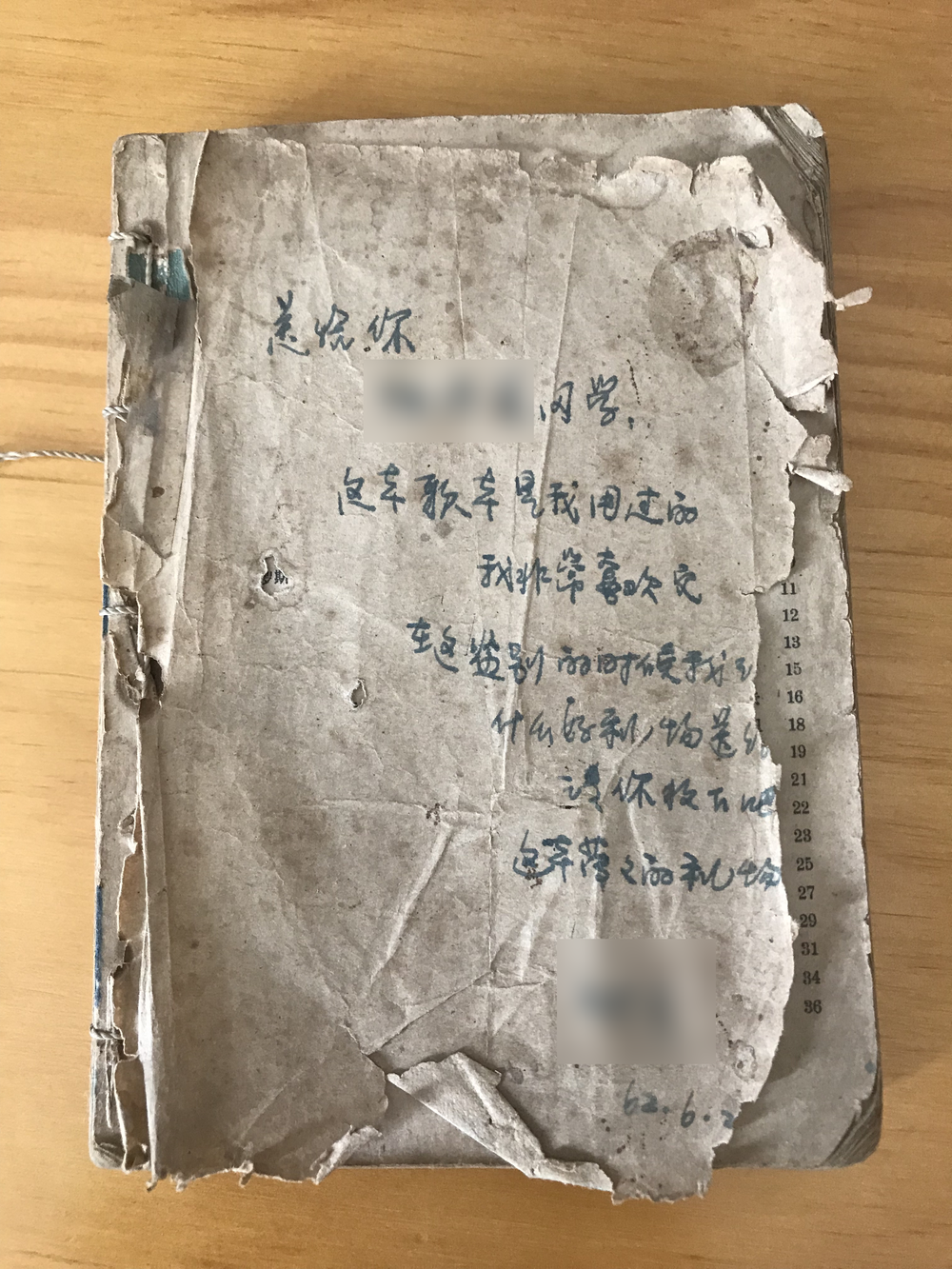

在1962年的一本残破不堪的歌本上,有几行墨迹早已褪色的赠语,即便用词朴实甚至稍显幼稚,但当你从斑驳的字迹中认出那句“我没什么好礼物送给你,请你收下吧。”的话,就足以对这本快散了架的册子,充满敬意。

图片来源:豆瓣用户

看着这些笔迹,你总会联想起虫洞,或许正是这种“隔空对话”的体验,让越来越多的人迷上了二手书,因为对于他们来说,这就像是一场时空奇遇记。

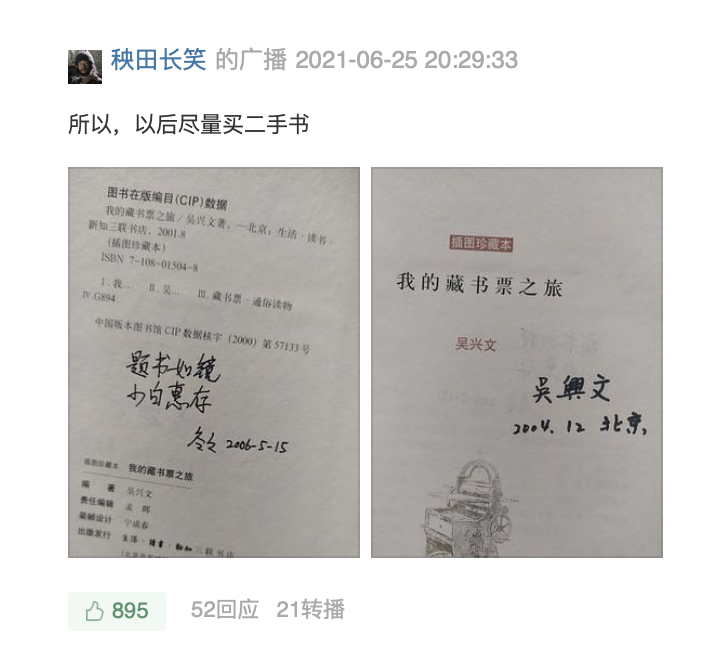

图片来源:豆瓣用户@秧田长笑

在小组里,你还能发现很多充满温情的笔迹。

有些文字是关于父母对孩子的期望,有些则是祝福;当看见这些书籍被转手变卖,我为它的上一位主人感到可惜。

因为,这些文字在多年以后可能会成为回忆家人的记忆锚点。

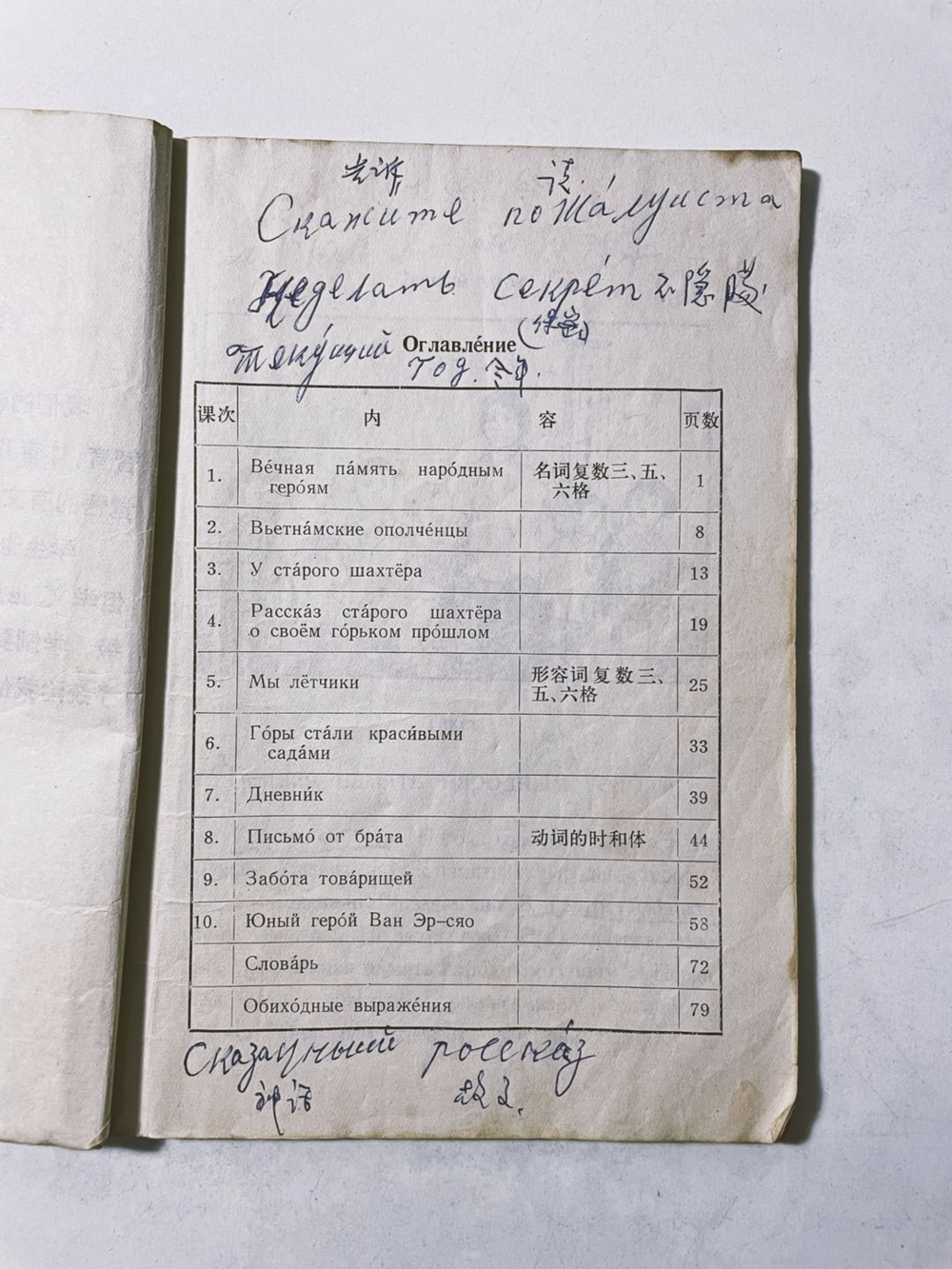

在小组里用户@阿瞒趁着疫情在家整理爷爷遗物的时候,看见了一本《普希金抒情诗二集》,看着里面苍劲有力的字迹,就想象出了老人年轻时的意气风发。

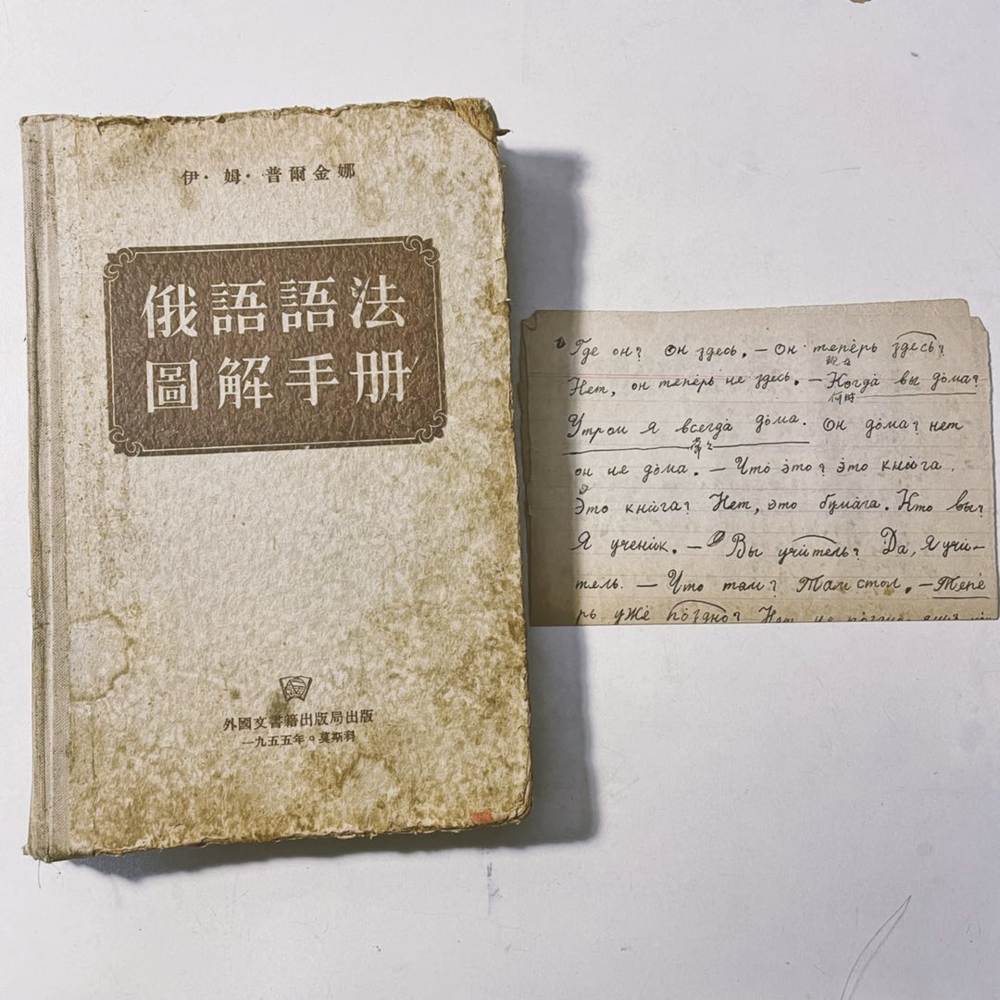

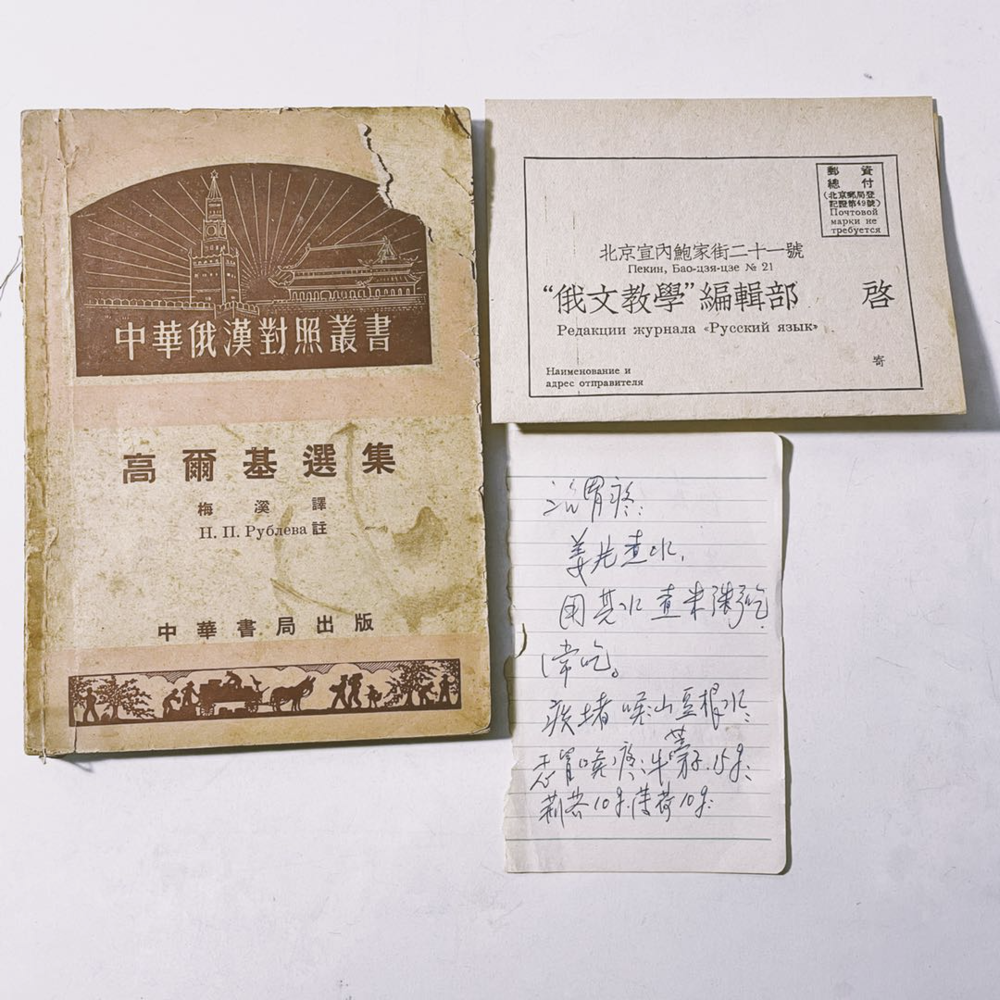

我朋友史晓庆在发现这个话题之后,也翻开了姥爷的书柜。从里面的俄文书籍中,她回想起了大学暑假时姥爷教她俄文的时光。

“小时候我能睡啊,每天都得睡到2、3点,但我姥爷就想把俄文传承给我;所以中午就给我拍起来。你想想我还犯着困呢,他就教我语法和弹舌音,看着那些跟方便面似的字母,我就更困了,只能左耳进右耳出。”

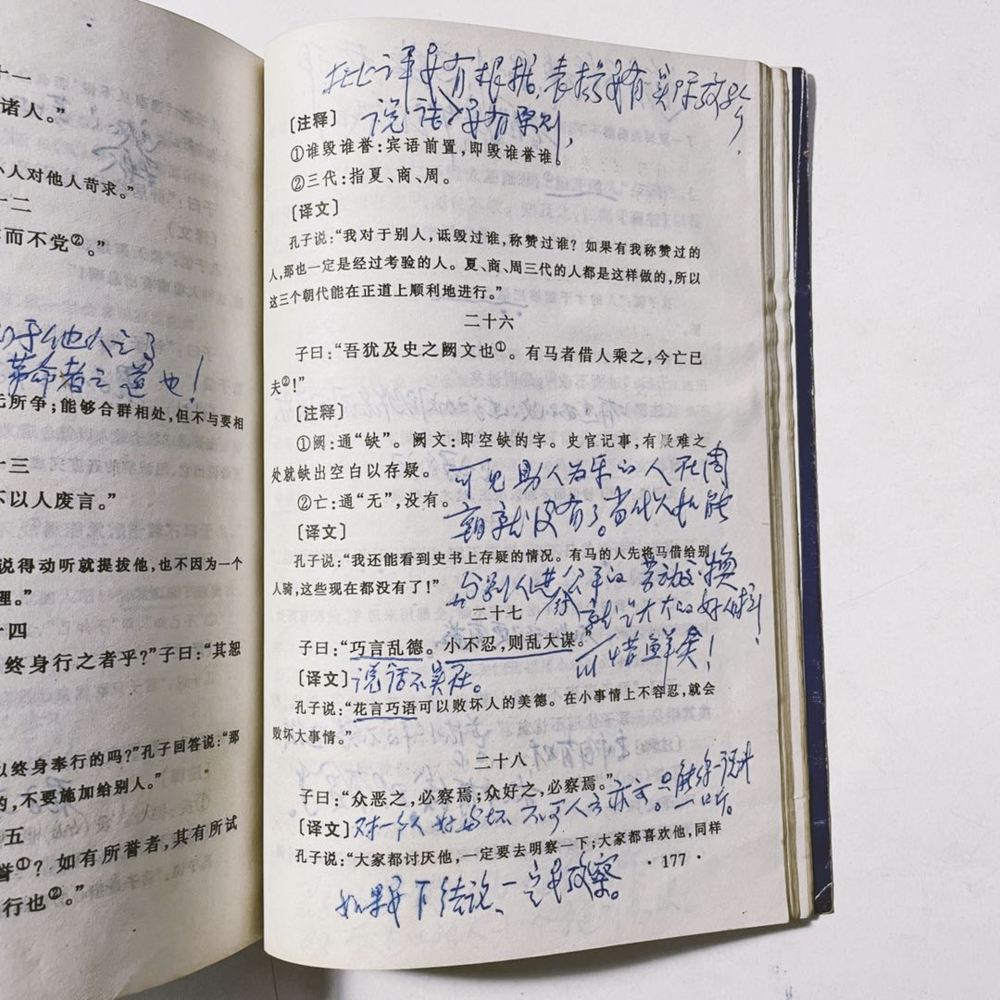

姥爷国学书籍中的笔记中细节和想法,让史晓庆回想起姥爷对她的言传身教,这让她对姥爷的想法和教育有了更深一层的理解。

在《高尔基选集》的书页中,史晓庆还发现了姥爷给她撰的药方,治胃疼用的。

在拿出这份已经发脆的药方时,她先是有点不可思议,然后乐着告诉我:“不愧是我姥爷,他就是一江湖郎中,小时候我晕车,他就让我妈往我肚脐儿贴姜,结果我恶心姜味,车没给我晃悠吐,姜倒是给我整得吐了一路。”

她一边回忆一边说:“姥爷真是一个可爱的人,挺怀念的。如果再有机会,我一定努力学好。”

二手书笔迹看得越多,我便会越失落:

在大家早已习惯用拼音缩写和表情包快速表达情绪的时候,在纸上一笔一画留下的真诚字句显得格外饱满而珍贵,着实令人羡慕不已。

尽管人们对在书上留下印记这件事褒贬不一,但不可否认的是,这种行为本身就是藏书票的平民版本,是一把时空洛阳铲,能让人们轻而易举地了解他们的样貌与所处时代的信息。

图片来源:豆瓣用户@Norwegianwood

事实上,关于它们的魅力,《查令十字街84号》的海伦早就在纽约给伦敦马克书店全体同仁的回信中说得明明白白了:

“你们另外写了一张卡片,而不直接题签在扉页上,我真希望你们不要这样过分拘谨。如果我猜得没错,这一定是你们的‘书商本性’作祟使然吧,你们担心一旦写了字在书上,将会折损了它的价值。”

“差矣,你们如果真能这么做,不仅对我而言,对未来的书主,都增添了无可估算的价值。我喜欢扉页上有题签、页边写满注记的旧书;我爱极了那种与心有灵犀的前人冥冥共读,时而戚戚于胸、时而被耳提面命的感觉。”