本文来自微信公众号:世界说(ID:globusnews),作者:李何,责编:权文武,题图来自:视觉中国

这个七月,欧盟酝酿已久的“绿色政治”(Green Deal)落实方案之一正式公布,其中的碳边境税(CBAM)设置——为了杜绝“转移碳排放”现象,欧盟将追踪出口到欧盟境内的产品在生产和运输过程中产生的排放量,并回应以相应等级的额外税率——正在全球经济中引起连锁恐慌。

韩国是其中反应尤其大的一个。

根据韩国工业联合会(FKI)连月来多次发布的评估信息,如果按照 2019 年韩国各企业产生的排放量计算,类似的碳税新政将导致过半韩国百强企业的碳税金额超过自身营业利润,造成韩国公司每年额外增加高达 36.3 万亿韩元(324 亿美元)的税收负担,这相当于韩国 2019 年总税收的一半。

其中,汽车、钢铁、电池和石化等高排放支柱产业的转型无法一蹴而就,将遭受最大打击。如果它们的出口竞争力在碳边境税重击下骤降,经济强烈依赖出口的韩国遭遇“寒潮”将只是一个时间问题。

在应对气候变化方面,韩国并非一个落后国家。几乎自气候和碳排放问题被提出时起,它就一直被视为减排和绿色经济的全球先锋:它是东亚第一个承诺碳中和的国家,也是全球最早几个推出国内碳交易体系的国家。2021年4月,韩国成为东亚第一个宣布彻底放弃海外煤电投资的国家。5月,韩国总统文在寅在访美期间再度确认了韩国将在2030年实现将全国碳排总量削减至2017年的41%、至2050年实现碳中和的气候承诺。

为什么一个已在减碳减排道路上探索了近二十年的发达国家,到2021年还会因为欧盟酝酿中的碳边境税陷入恐慌?建立碳排目标管理制度(TMS)、引入碳市场和碳交易机制(ETS)、推动经济向低碳可持续方向转型……在近二十年后的今天成为全球热词的这些减碳减排措施,在韩国都已有短则数年,长则十余年的实践经验。然而,也是在今年5月,在文在寅访美前几天,韩国气候大使刘然哲在公开采访中对媒体承认,过去二十年韩国的种种减排和“绿化”政策,事实上导致的是全国碳排总量的增加,而非减少。

这一切是如何发生的?

“绿色增长引擎”

2008年,在各国还在将减碳与经济增长视为彼此天敌、为了发展权利(主要为发展中国家)和国际减排行动的公平性(以美国为首)而争论不休的时候,韩国时任总统李明博已经明确地将“低碳的绿色经济”纳入了韩国国家经济发展目标。这并不是因为青瓦台特别关心地球和人类命运——恰恰相反,这是因为当时苦于自身经济增长乏力、又刚刚遭到世界金融危机强烈冲击的韩国,在已经持续十余年但始终缺乏实质性进展的国际气候变化谈判当中看到了自身的发展机会。

在韩国,“低碳经济”从一开始就不是一种环保政策,而是一种经济发展策略:它被视为政府终于替国家找到的、能够带动经济增长的新“引擎”,将创造更多工作岗位。

在这之前,韩国经济缺乏新增长点、缺乏创新产业的结构性缺陷已经是各方共识。而全球化时代反复验证过这一点:一种新经济模式的领跑者,将在接下来的世界经济分工中占据最有利的地位。前总统李明博本人是这种发展逻辑的忠实信徒:他的政治导师、韩国前总统朴正熙推行国家现代化计划时,他所领导的现代建筑公司正是其中不可或缺的一部分。这些基础建设项目推动了韩国经济的腾飞,而他自己也是在执行类似的建设计划中开始获得全国性的政治声誉。

对于李明博,“低碳绿色经济”正是二十一世纪的国家现代化计划。

然而,事情不是看上去那么简单。如果说对于上世纪六十年代的朴正熙来说,问题的关键在“立”——扶植并建立韩国作为经济支柱的制造业巨头——的话,摆在李明博面前、属于二十一世纪第一个十年的关键问题却是“破”——打破以制造业为核心的经济发展模式,而后者眼下不仅是韩国经济的核心,也是韩国政治和经济精英的主要集中地。

2010年,韩国通过了《低碳和绿色增长框架法案》,尽管以降低排放、鼓励“绿色增长”为名,这份法律文件却终究没有涉及任何制造业改革方案,也没有试图处理因经济转型可能带来的失业、以及更深层的社会和代际不平等问题。恰恰相反,“低碳绿色增长”让李明博政府有了更多向工业部门提供支持的理由,其中也包括引起巨大争议的“四大江治理计划”,它在事后被证明仅是此前遭遇强烈反对声浪、严重破坏自然生态的韩半岛大运河项目改头换面后的前奏。

当碳成为新风口

作为具体施政措施,李明博的“绿色增长”留下了两笔最重要的遗产:碳排目标管理制度(TMS),和作为其后续替代方案的碳交易机制(ETS)。但是,一项不但没有触动既有经济结构,相反还试图将既得利益者纳入行动阵营内的改革方案,势必将走向另一个发展方向。

围绕着碳,韩国最有财力的各大企业展开了不遗余力的游说。同样不能错过这个机会的还有三个与法案实施有直接利益相关的政府部门:负责推动环境保护的环境部、负责支持商业和促进国家经济发展的知识经济部,以及负责可能影响碳税的税收制度的策略与金融部。

各方各有利益和立场:前身为工业与能源部的知识经济部强烈倾向于以行政管理手段运作的碳排目标管理制度,反对碳交易机制,与此同时,该部与商业组织联系紧密,几乎成了政府内部大企业的代言人(注一)。而环境部则将碳交易机制视为减排手段的成熟形态,希望在碳排目标管理制度的基础上建立完善的碳交易机制体系。

在企业角度,已经靠智能手机和芯片赚足了钱、本身能源消耗量又不高的三星和Hynix并不排斥为推动应对气候变化的新政付出一些金钱,但韩国两大钢铁企业浦项钢铁和现代制铁却不这么看。而在另一边,尽管太阳能等可再生能源行业在碳市场中占有极为有利可图的地位,因此会更倾向于支持碳交易机制方案和更高的碳价,但考虑到三星和LG两家巨头不约而同地错过了太阳能投资的关键窗口,而2008年金融危机沉重打击了韩国本就实力有限的太阳能行业,这些理论上处于转型风口的企业在现实政治中并无太多话语权。

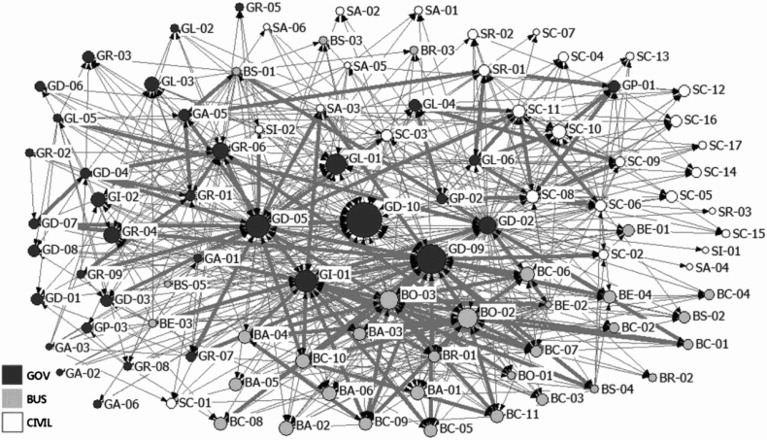

唯一被几乎彻底排除在讨论之外的是民间机构和非政府环境组织。一篇发表于2014年的论文量化了这一发现:在使用关系网模型的可视化分析下,韩国气候政策主要由政府组织(GO)主导,伴有与商业组织(BO)的密切联动,唯独民间组织(CO)始终处于协商网络的边缘地带。

如此谈判形势,结局不难预见:碳税方案被迅速否决,各方利益首先在被认为更为简单可控的碳排目标管理制度上达成了平衡。这一制度在2010年落地,至2012年正式付诸实施。其形式为制定各范围内企业的排放总目标,超出者将向政府缴纳罚金,但考虑到对经济增长的可能负面影响,这一机制被设计得十分宽松,各企业的减排目标可以通过企业与政府部门谈判来确定。

也在2012年,《温室气体排放许可分配和贸易法》通过,相应的碳交易机制则因工商界的持续抵制和抗议而延至2015年才正式启动实施。

来自韩国气候变化和政治研究智库AIGCC的三位专家Yong Por,Tom Arup和Minjoo Kim在采访中对世界说表示,韩国的碳交易额度显然“过于宽松”,这一判断的证据之一,是韩国碳市场(KETS)进入第三阶段正式向各金融中介机构甫一开放,碳价就随之急剧下跌。韩国政府被迫在2021年4月紧急出台了临时最低价格限制,这也暗示着此前多年来的碳交易机制在减排控碳方面的真实效率极为可疑。(注二)

从1991年到2021年,韩国的总碳排量自300百万吨一路上涨到720百万吨,翻了一倍有余。煤电仍占电总量的40%以上。眼下,即使是巴黎协定中在专家看来只能算十分“软弱”的原有2030年减排目标,也极有可能无法实现(注三)。由于承诺政策落实效果可疑,2016年,国际气候行动追踪组织(Climate Action Tracker)已将韩国列为全球头号“气候恶棍”。除此之外,根据联合国开发计划署公布的数据,直到2021年2月,韩国仍是全球第四大煤炭进口国和第三大海外煤电投资国。

直到现在,韩国尚未完成任何一个曾经承诺过的减排目标。

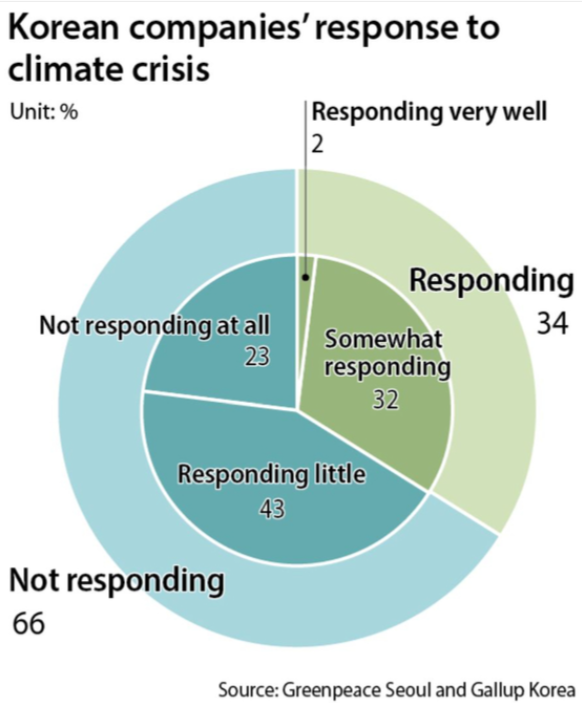

民调显示出了同样的结果:有66%的韩国民众认为韩国大企业没有正确应对气候危机,其中23%的人认为韩国大企业完全没有任何行动。同期针对来自五个国家的相关领域一百位专家的调查则显示,高达87%的受访专家认为韩国应立即扩大可再生能源的使用。

持续缺位的社会

事情会走到这一步并不真的值得惊讶。自朴正熙时代起,韩国政府与大企业之间的利益网络越织越密,此后的改革从未真正触及这一根本问题。减碳时代,所有国家必须面对的头号问题就是经济结构的转型成本。而在韩国,摆在政府与大企业之间谈判桌上的问题是:谁应该为此买单?

双方都不想出面买这个单,所以事情年复一年地拖了下去。

李明博政府下台之后,接下来的几任总统在气候方面均无建树。2015年,时任总统朴槿惠在欧洲贸易伙伴国的强烈压力之下重提减排承诺,其力度尚不如2010年时的李明博。随后,朴槿惠也因政治丑闻下台,问题终于集中到了新总统文在寅面前。

平心而论,最近十几年来韩国的减碳政策并非全无进展。AIGCC的三位专家在与世界说的采访中指出,韩国的碳排密度(指定额GDP增长情况下排放的二氧化碳数量)目前约为0.6,显著低于亚洲平均水平0.98,“这是一个相当积极的结果。”

只是,这些进展距离最终目标仍然远远不够。

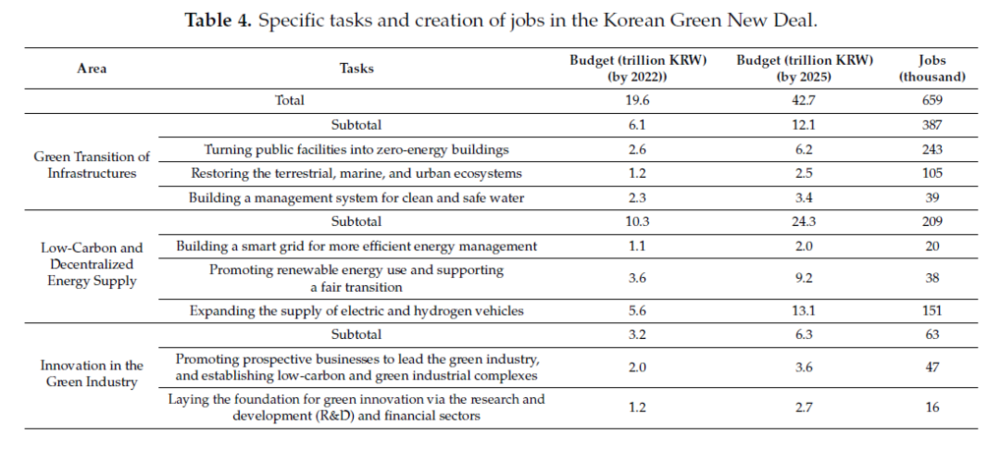

2020年4月,在新冠疫情和全球越来越大的减排压力下,韩国举行了新的议会选举,所有参选党派都在气候变化和减碳问题上做出了相应承诺。然而,最终以压倒性优势赢得了选举的共同民主党于选举结束后宣布的新政方案却直到引爆舆论,才以打补丁的方式在其中添上了有关能源转型和减排的内容,并承诺总预算的45.9%将投入绿色项目。即便如此,民间环境组织仍将这一“绿色新政”指为2008年李明博“绿色低碳增长”的复活,认为其内容完全可以视作是一个新版的大企业财政刺激方案。

2020年10月,文在寅宣布了韩国到2050年实现国家碳中和的目标。12月,2050碳中和计划行动方案获得通过,“绿色新政”正式上线。民间机构在政策形成过程中的参与度依然低得可怜:这项方案中既没有涉及维护和修复社会公平、缩小发展水平差距等内容,也没有提及社会参与和公众教育,相反仍然集中在不同领域的大型投资项目上,例如新能源汽车投资和大规模建筑翻新改造计划(主要涉及能源改造)。环保人士和民间组织持续诟病这项计划没有提出任何具体措施或设立最后期限,其中仅有的关于减排量目标的设定尚不如2018年通过的2030年行动计划,而后者如今也越来越像无法实现的目标了。

在“绿色增长”的基础上,更多人怀疑这一次的“绿色新政”只会与十二年前一样,再次以大企业的借机扩张为最终结局。

地方包围中央

不能说韩国对于气候变化全无行动。只是眼下,这里的关键行动者或许并非过去二十年来任何一届中央政府,而是近年来日益活跃的地方政府和草根活动家。2020年3月,在新冠疫情最为紧张的阶段,韩国青少年气候行动组织“Youth 4 Climate Action”将韩国政府起诉到宪法法院,认为他们没有在气候变化问题上付出应有的行动。案件迄今仍在等待开庭。

而更多的参与者正在出现。去年6月5日,也即世界地球日当天,全韩228个地方政府中的226个联名在国家议会上发表气候紧急状态宣言,承诺将为拉住全球升温幅度积极行动。这是全球最大的地方联合气候紧急状态网络。

银行和金融机构也在做出反应:去年10月在韩国国会对政府工作的年度审计会议中,韩国国有机构和国有企业的高级管理层均承认,尽管尚无明确的政治和法律要求,未来继续进行海外煤电投资的可能性已非常小。

半年后的2021年4月,文在寅代表韩国政府承诺终止所有海外煤电项目。

韩国是一个对气候灾害感受十分强烈、处境也相当脆弱的国家。2018年夏季,韩国大部分地区遭遇前所未有的热浪侵袭。2019年秋季则发生了史上最多的台风。2020年的季风季节,首尔和附近地区陷入了长达54天的持续降水,汉江涨水致使超过8000人被迫撤离居所。

“一年的极端天气事件可能被视为异常。但是,当百年历史的记录每年都被打破时,这就是所谓的危机。”“Youth 4 Climate Action”成员Yujin Kim在今年5月写给路透的一篇文章中说,“每一天,这个星球的物理系统都被越来越远地推向不归路,我很害怕随着危机的升级,今年夏天来临的会是什么。”

注:

1.2012年8月,知识经济部下属绿色增长和气候变化局官员在温室气体排放管理法案通过后与工商业代表举行会面以讨论应对该法案的措施,后被当时的总理办公室视为联合工商业代表对碳交易机制方案发起的抗议,绿色增长和气候变化局局长和一位助理级别官员因此被解职。

2.韩国碳交易机制的实施分为三个阶段:第一阶段2015-2017年,100%的碳许可证维持自由分配,第二阶段2018-2020年,97%的碳许可证自由分配,3%将被拍卖,第三阶段2021-2025年,允许金融中介机构进场,自由分配的许可额度降低到90%以下。

3.根据韩国政府2018年公布的“2030年温室气体减排路线图”,按“一切照旧”路径,预计2030年韩国的温室气体排放量为8.5亿吨左右,而政府的目标是减排35%,降至5.36亿吨。

参考文献:

2016. Kim, Eun-sung. "The politics of climate change policy design in Korea," Environmental Politics. 25(3): 454-474

2020. Jae-Hyup Lee and Jisuk Woo. "Green New Deal Policy of South Korea: Policy

Innovation for a Sustainability Transition," MDPI

2019. Lee, S.-Y. and Ahn, Y.-H. "Climate-entrepreneurship in response to climate change: Lessons from the Korean emissions trading scheme (ETS)", International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 11 No. 2, pp. 235-253.

2014. Sun-Jin Yun, Dowan Ku & Jin-Yi Han. "Climate policy networks in South Korea: alliances and conflicts," Climate Policy, 14:2, 283-301

本文来自微信公众号:世界说(ID:globusnews),作者:李何,责编:权文武