本文来自微信公众号:底层设计师(ID:Bottom-upDesigner),作者:崔桂林(清华大学全球产业研究院研究员),题图来自视觉中国

“以和为贵”是国人的文化基因,也许恰因为此,数字经济兴起以来的“协同”、“共生”、“赋能”之说很得人心,至于分财分得是否皆大欢喜,人们往往避而不谈;相较之下,冷静的强调“秩序与各得其所才是‘和’”,则显得有点“违和”。

面对声称“不造车”的华为抛出的ADS“高阶自动驾驶全栈解决方案”,上汽陈虹董事长发出的“灵魂”宣言显然“违了和”,新力量意气风发,老大哥深谋远虑,激起的涟漪说明,产业主导权的颠覆没那么容易。

这倒也凸显了一个常识——竞争是市场经济的基本机制,“和”是竞争的结果,竞合(co-opetition)才是市场经济的“灵魂”。

其实,人们对陈董事长的言辞做口舌之辩固然会有流量,但热闹很难带来有用的结论。

这是因为,汽车与ICT同为支柱产业,车-电-ICT的融合是汽车产业革命的主题,作为各自领域的带头大哥,上汽与华为在世界500强排名中的位置原本就难分伯仲,连华为自己都宣称“沉稳地拒绝了寻求合作的大部分车企客户,其中不乏跨国TOP3集团”,可见,谁都没有甘心做小弟的道理。

作为跨界新力量中的一支,华为在智能驾驶领域的投入和成果有目共睹,大尺度模块化的整体解决方案让重庆小康工业这样的企业做出一辆有时代竞争力的车成为可能,还能借上华为强大的营销力吸引顾客,这对一些竞争力不足的车企其实很有吸引力。

但是,上汽拥有完整的汽车产业价值链,一直处于供应链的主导地位,在新能源、智能驾驶上的投入和积累也不算少,与华为也有诸多合作,虽说转型不易,但若此时未战即降,放弃自研中的核心技术体系、让出未来的空间,那才是战略荒谬。

更何况,与技术架构主导设计基本明朗、市场已经到了腾飞拐点的电动化产业形势不同,智能驾驶技术路线的主导设计尚未尘埃落定(举例来说,感知方面是视觉技术还是激光雷达?整体方案是单车自动驾驶AD,还是车路协同自动驾驶VICAD),实用化大规模网联时代还远未到来(不管号称L几,人离开方向盘即违法;比技术成熟度更大的挑战是社会改造,这远远超出了企业范畴),前面的路长着呢,大家都是走着瞧。

如果把目光放大到整个产业,更会看到,在“新四化”(电动化、智能化、网联化、共享化)的大趋势上,市场其实已经基本达成了共识,分歧大多在具体路线、技术环节和商业模式上。

上汽和华为之外,既有百度、大疆、腾讯、初速度、驭势科技这样的技术供应商,也有小鹏、吉利、东风、长安、比亚迪这样的新老整车企业;在整合方式上,既有与华为深度合作的北汽,也有强调全链自主的比亚迪,还有一边自主前瞻研发、一边孵化“新势力”、一边与百度合资的吉利……

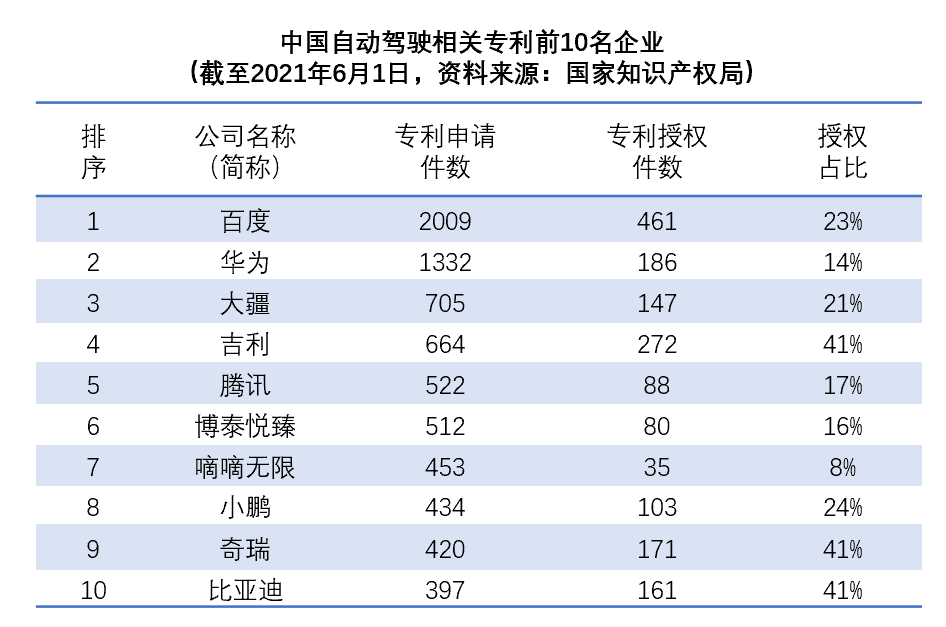

据统计,目前中国已有超过8000家公司参与了自动驾驶专利申请,百度、华为、大疆、吉利等公司都有了不少积累,颇有万马奔腾的气势。

自汽油发动机发明以来,中国错过了汽车产业百年的创新发展进程,被迫在“市场换技术”的路上跟随,核心技术不足、高度依赖合资伙伴,这也是过去人们批评中国汽车领军企业缺乏“灵魂”的原因。

令人欣慰的是,在“新四化”的大潮中,中国终于走到了世界汽车产业前沿创新的舞台中央,面向未来,创新者势众,至少“灵魂”掌握在中国手中。

常识告诉我们:实践层面,前沿创新不该千篇一律,创新竞争非得百舸争流不可;政策层面,鼓励多种创新的功能性产业政策已经逐渐成为政策引导的主流。恐怕,观察者带着创新生态竞争的视角来看上汽的倔强与华为的橄榄枝,才是正确的解题思路。

生态竞争是一个需要所有参与者思考的重要课题。

在“软件重新定义产业”的产业互联网背景下,没有任何一家企业能够脱离生态伙伴而独立生存,正如丰田与大众的传统竞争并非两家整车厂的单打独斗、而是各自供应链条的集体博弈一样,上汽与华为在智能驾驶方向上的龃龉,代表的也是两个创新生态体系的竞合,孰优孰劣最终由消费者决定,其结果关系到产业组织格局的重大调整,决定诸多利益相关者的处境,值得长期关注与深入研究,匆忙下结论并不妥当。

本文介绍一个“生态竞争视野下的产业更新”的分析框架,笔者试图借助它来阐述未来汽车产业灵魂追问中的几个重要事项,希望能对从业者的战略思考形成些许帮助,顺便对一些似是而非的说法做一点澄清。

一、生态竞争视野下的产业更新

所谓的“产业更新”,是指在新技术、新材料、新环境、新社会等产业外部因素或新生产方式、新管理方式、新组织机制等产业内部因素的作用下,产业产出水平得到大幅度提升,产业面貌焕然一新,从而创造更大的价值的过程。

“产业革命”、“高质量发展”、“产业升级”所表达的变化范围、程度不同,都是产业更新的表现。

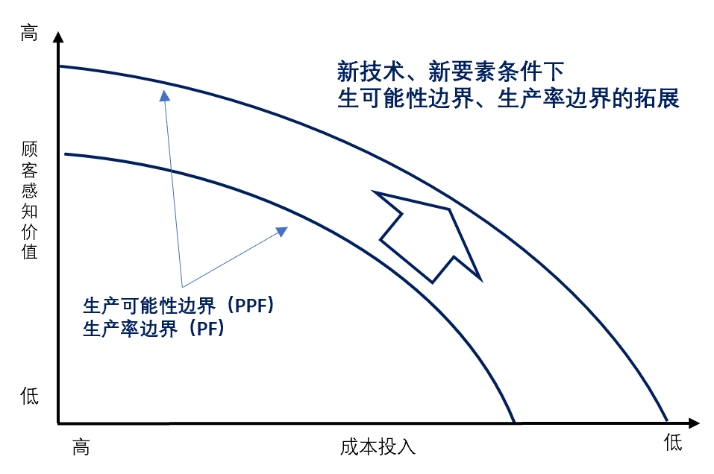

产业更新可以用经济学中的生产可能性边界的外移来表达——在要素和技术不变的情况下,由于资源稀缺,存在一个理论上的社会商品最大供给数量的组合,形成一条生产可能性边界,这条边界是严格符合帕累托最优效率的,突破它的唯一希望是技术基础和要素组合的改变。

以此为基础,具有深厚经济学背景迈克尔·波特教授用“生产率边界”协调了供给与需求,阐述效率竞争与战略创新的差别——企业面临着由顾客感知价值和交付成本划定的生产率边界,在技术和要素既定、运营效率竞争的模式下,领军企业已经位于这条件边界附近,降本增效空间殆尽,而那些效率低、进行“标杆学习”的追赶企业则面临产业领军者划定的天花板。无论对领军者还是追赶者,突破边界的办法都是技术改变与资源调整,即战略创新(Porter,1996)。

数字经济为产业更新创造了条件。不过,产业革命不会一蹴而就,必然存在一个技术演进与扩散(技术是会外溢的,今天的独门绝技,几年后有可能成为“大路货”)、产业参与者新陈代谢的过程,这就涉及到了产业演化与生态议题。

“生态”一词正广泛流行,需要注意的是,其内涵在不同语境下并不相同。本文无意于推敲概念,而是着眼于“生态”的两个基本性质:

第一,它是隐喻的“产业观”,强调物种与物种、物种与环境之间的关系,相互补充、经济循环、持续创新是主要着眼点。

狭义的核心产业生态可以理解为生产方、互补方与用户方共同组成商业循环共同体,在彼此价值链交织的合作与竞争中,通过持续的创新和运营来创造价值。生态观念也许是新的,但生态所描述的产业现象则横亘古往今来,并随着分工和联系的深入而在企业战略思考中愈发不可或缺。

第二,它是技术转化为产品性能、进而向顾客传递价值的合作体系,生产者围绕一组共享的核心科技,实现能力上的共同演进,提供产品、满足需求、创造价值并保持创新。

顾客可感知的价值来源于已实现的综合性能,是一组企业基于技术、相互补充、协作而成的解决方案,并非技术本身。产品综合性能与顾客感知价值事实上是产业生态集体合作的成果,生态配套的质量对产品性能与价值实现至关重要,恰如无论怎样强调软件(芯片、系统、算法、应用)定义汽车,车还得首先是一个安全可移动的物理设备,灵魂需要有处安放。

由此可以建立这样的认识:一、新产业形态与传统产业形态都可以用生态表达;二、技术表现于产品的综合性能、顾客的价值感知是产业生态竞争力优劣的反映。

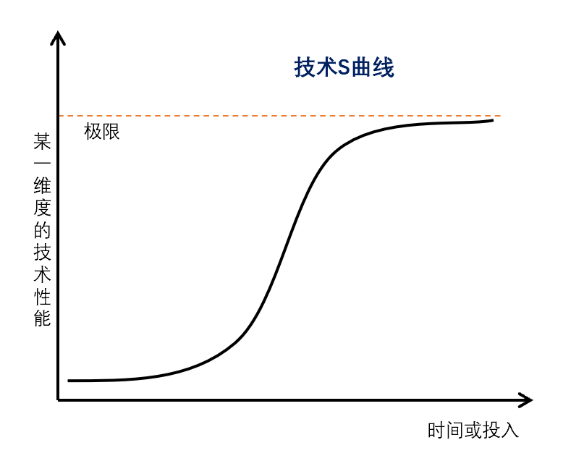

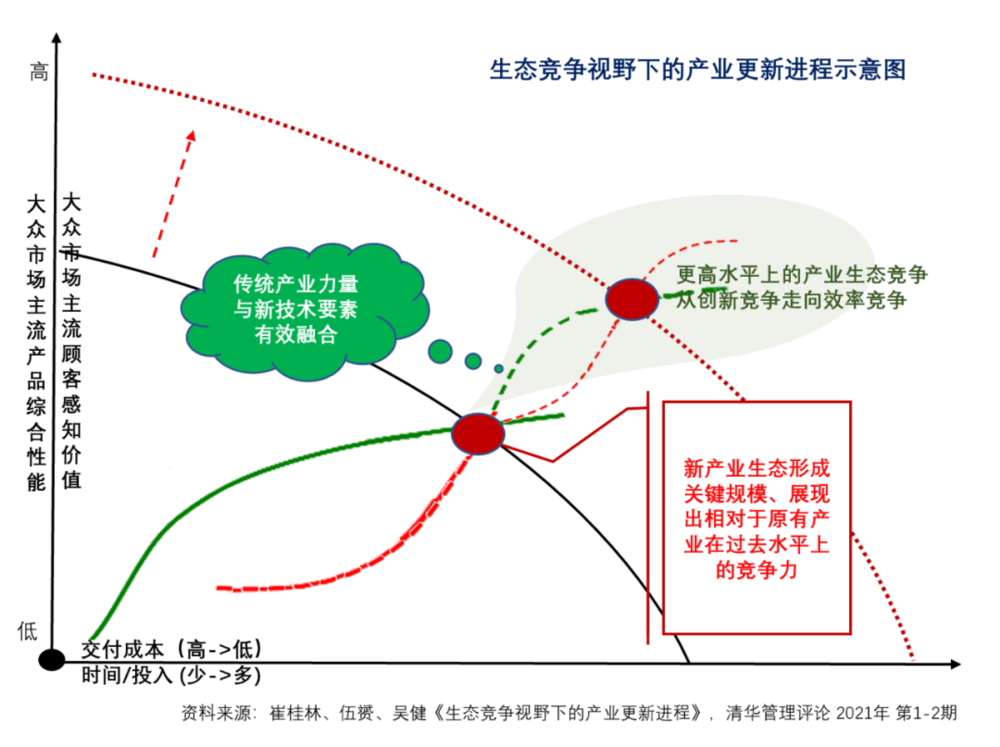

这样,借助技术S曲线(通常,随着技术的逐渐成熟,在时间或投入相同的情况下,产品的性能改进量并不相同,存在着小、大、小,最后接近极限的过程),人们就可以清晰地描述新技术条件下产业生态竞争与演进的一般规律。

当新技术出现后,传统产业力量存在着两种可能:一是与新技术结合,实现改造,获得新生;二是无法进行结合,只能维持原状,被动等待新产业力量的成长与挑战,直至行业地位被颠覆。

不过,新产业力量在初始阶段往往是“丑小鸭”,既不存在成熟的价值链配套,所需的资源(人、财、物等)也锁在传统产业生态里,产品综合性能难以与传统产业力量抗衡,成本也不具备优势,竞争力不足,因此只能围绕小众顾客做文章(需要强调的是,小众可不一定廉价)。

新产业力量的市场增长取决于生态协作基础上的产品性能改进与成本下降的程度。随着时间的推移、技术的改进与关键规模生态配套的形成,特别是成本问题的解决,在产品和要素市场上新老产业力量间的竞争将日趋激烈。如果要素市场发生有利于新产业力量的变化,那么将加速产业生态的新老更替;反之,如果新产业生态形不成规模、展现产品竞争力,那么“颠覆”只能活在期望中。

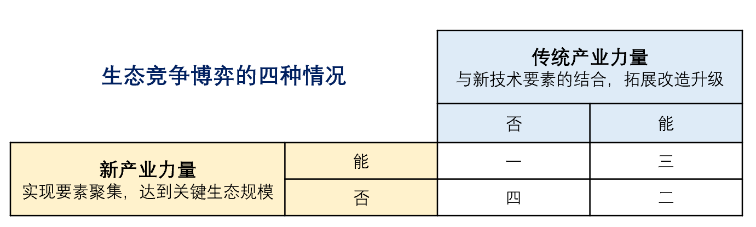

基于以上分析,我们可以看到这样的生态博弈格局:对传统产业力量来说,核心的挑战是能否实现与新技术要素的结合,找到拓展、改造、升级的空间;对新产业力量来说,核心的挑战是如何迅速实现要素的聚集和进化,壮大自己阵营,侵蚀对手链条,达到关键生态规模,形成生态竞争力(Adner,2016)。

存在四种情况:

情况一,新产业力量能够快速形成关键生态规模、并展现出在大众市场主流产品综合性能上(简称“大主综”)的竞争力,而传统产业无法形成与新技术要素的有效结合,那么新产业生态将完成对传统产业生态的超越,赢得大众市场主流顾客(简称“大主顾”),取得产业领导权。

情况二,传统产业力量能够在与新技术要素的结合中找到拓展、改造、升级的空间,保持“大主顾”的忠诚,而新产业力量一时难以达成生态要素的有效规模、不能展现出在“大主综”上的竞争力,那么产业改造、转型、升级将是产业更新的主导方式,传统力量通过补充新鲜血脉,基业长青。

情况三,新产业力量达到关键生态要素的聚集规模,展现出了强大的竞争力;与此同时,传统产业力量亦在学习转型中,实现自我超越。那么,产业生态竞争将更加激烈,从创新竞争走向能力构筑竞争(藤本隆宏,2007),即效率竞争,产业在更高水平上走上精益进程,不同生态的领军者需要巩固其在各自体系中的优势地位。

情况四,由于各种原因,新产业力量达不到必要的规模和质量,传统产业也无法形成有效的技术融合、拓展、改造、升级,那么,尽管新旧产业生态之间存在竞争,但“大主顾”与“大主综”的格局总体未变,人们对变革抱有期待,但对风险忐忑不安。需要指出的是,在早期,新产业尚处于孕育阶段,如果企业的创新建立在跨组织合作、甚至社会体系变革上,那么对创新领导者的决策能力、自身实力和生态治理能力将提出更高的要求。

从需求角度看,不同顾客对同一产品感知的价值是不同的。对于大众市场主流产品而言,数量庞大的顾客和厂商会在博弈中形成市场价格,这个价格既对应着“大主综”,又对应着“大主顾”,是经济学均衡概念的反映。

因而,我们可以融合供给侧和需求侧的视角——纵轴既可以代表“大主综”,也可以代表着“大主顾”的感知价值。另一方面,前文所述生产率边界以“交付成本”做横轴,恰好技术S曲线上横轴上的“时间或投入”对企业来说也属成本范畴,因此,分别标注方向性质的横轴也可以把生产率边界中的交付成本与技术S曲线中的时间、投入统一起来。

因而,创新生态竞争就可以用这样一个兼顾了供给、需求、静态、动态的形象的整合图形来表达。

这个框架,可以帮助我们从全局高度、清晰的理解电动化、智能化大势下汽车产业正在发生巨变,分析华为(ICT)、百度(互联网)、蔚来(“新势力”)等新力量与上汽、吉利、比亚迪等传统力量在竞争中的进化与决策。

二、先到咸阳为王上,后到咸阳保朝纲

产业新力量的基本特征是曾经“不造车”,依托在泛ICT产业的技术、资源、能力基础跨界而来。

不过,如前文所述,顾客感知的价值在于“已实现的综合性能”,这其实是生态合作的成果,跟技术本身关系不大(那是厂商自己的事;非要强调技术,多半是拿技术做营销话题)。

沿着生态竞争这个框架可知,对所有抱着成为产业领导者这类战略意图的新力量来说,最重要的命题是,如何尽快形成一个有能力向顾客交付这种“已实现的综合性能”的、畅通可靠的产业生态(哪怕它还很勉强,哪怕它规模有限),以此为根据地吸纳产业资源向自身靠拢,然后从优势环节出发,优化、补强整个生态链条,提高“综合性能”的竞争力,在与顾客的互动中使整个生态体系发展壮大。

就汽车产业的能源、智能革命而言,与电气电子(E/E)架构变革紧密相关的操作系统、芯片、算法、人机交互、数据与联网特性,需要通过“实干中学”(learning by doing)来持续优化动力-机械-电子-信息-算法的融合,操作系统网络效应的释放更需要以装机规模做基础,这都放大了率先跑通者的先发优势,抢通关键生态变得更为重要。

套用京剧中的名句,“先到咸阳为王上,后到咸阳保朝纲”,对新来者而言,“一部有消费者买的好车”就是咸阳;从现实策略上,我们都知道,沛公进咸阳靠的可是“一个篱笆三个桩”,要是全靠自己打,他连汉中也轮不着。

1. 灵魂的真意:电气电子架构重构

在“新四化”中,动力总成的电动化是基础,驾驶操控的智能化是关键。眼下,正是电动车产业配套趋向成熟,电动化市场腾飞、即将迈入大众市场的阶段,而智能化则处在L0-L2先进辅助驾驶(ADAS)走向普及、L2级小范围商业化落地的阶段。尽管产业化节奏上电动在先、智能在后,但二者在汽车电气电子(以下简称E/E)架构的根本性变革上却是统一的,这将为二者相互促进创造条件。

燃油乘用车总体上由①发动机、②底盘传动与动力总成、③车身车内和④车载电气电子四部分组成,相应的,在E/E架构上,分成①动力域、②底盘及安全域、③驾驶室域和④信息管理域,每个域由大量的独立模块组成,每个模块都是独立的电子控制单元(ECU),匹配了自己的独立芯片,车由上万个零部件组成,其中包含少则几十种、多则上百种芯片,这些模块和芯片来自不同的供应商,是一个凌乱、庞杂的组织体系。

传统汽车的这种分布式的E/E架构是历史累加的结果。一方面,自100年前福特T型车问世以来,燃油车的架构总体上没有发生根本性的变化,主要是随着技术的进步和需求的多样化而进行的微调和修补,补丁套补丁,自然是乱的;另一方面,车载计算和通信能力的不足,也使得模块分散的计算成为自然,集中计算的设计需要根本上打通所有的零部件,这是一个超级工程,另起炉灶需要历史机遇才行。

如果不改变传统的E/E架构,①和②发生了根本改变的蓄电池动力总成将要求汽车架构重新适配,这将进一步增加架构的复杂程度;智能座舱、自动驾驶要求融合更多传感器数据,对下载、算力和车辆安全等也提出了更多的挑战。另一方面,芯片算力的进步,使得ECU协同和可拓展性、集中性的架构设计成为可能。无论考虑技术需求还是考虑技术供给,汽车E/E架构的重构都提上了日程。

原本,按照博世等一级供应商(Tier1)的设想,E/E架构要经历A模块化、B域内功能集成、C中央域控制、D跨域融合、E中央电脑与域控制、F车载云计算这样六个由初级向高级渐进发展的步骤,目前处在B域内功能集成的阶段。

可是,特斯拉像鲇鱼一样搅乱了整个局面,作为新势力,他跨过了前面四个步骤,直接到达了车载中央电脑和区域控制阶段 。

在高性能处理器的支持下,配合自研的操作系统,特斯拉实现了整车OTA(空中下载),不仅可以升级车载娱乐系统、应用程序等,还实现了对电池管理系统、电驱控制单元、整车控制等电子控制单元的软件更新,这大大刺激了产业进化的进程。

近年来,华为、大陆、博世等也正在以一级供应商的身份在加紧部署和推广新一代E/E构架, 大众、通用、丰田等全球领军车企也在加快部署全新的E/E架构。牵一发而动全身,这是有竞争力的车企不得不抓的“灵魂”。

2. 软件定义与软硬一体

E/E架构的变革使得产业互联网时代集中统一的车载操作系统变得顺理成章,而车载OS正是新力量抢攻的阵地,因为太多人相信这将是一个不亚于智能手机世界里iOS和安卓的处女地,相对于传统车企和汽车供应商,新力量有可跨界复用的ICT领域历史优势,即便考虑到技术的扩散,至少,优势暂时还是有的。

截至目前,百度、阿里、腾讯、华为等均展示了各自在汽车科技领域的投入和成果,差别在于,以什么身份、什么方式、什么节奏进行参与。

百度的设想是自动驾驶开放平台生态,由别人来开发自己的驾驶系统。百度2017年发布的Apollo计划,是面向汽车行业及自动驾驶领域的软件平台,旨在向合作伙伴提供一个开放、完整、安全的平台,帮助他们结合车辆和硬件系统,快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。

截止到2021年6月,Apollo开放平台已经升级到了6.0版,平台拥有全球生态伙伴超过210家,汇聚开发者超过5万名,开源代码数达到70万行,与一汽、北汽、广汽等诸多车企形成了广泛的研发合作;同期,L4级Apollo自动驾驶路测里程也超过了1200万公里,是唯一路测超过千万公里的中国公司。

不过,百度基本没有参与当下电动化方向上的布局,而是在共享无人车与自动驾驶巴士方向上进行探索,高度重视车路协同智能交通系统与高精地图、感知、算法等基础能力建设。

阿里自己开发了车载OS,并早早地联合厂家推出了上路车,引人注目。2015年,阿里成立了斑马智行,聚焦车载OS,随后,YunOS联合上汽推出的荣威RX5号称“世界第一款互联网SUV”(注意,并非真正意义上的新E/E架构与智能驾驶),颇引人注目。

遗憾的是,荣威RX5并没有成为畅销、长销的爆款,营销动作的眼球无法换来由品质决定的口碑。与百度Apollo以开放平台的方式与所有类型车企开展生态合作不同,阿里更关注与自身业务相关的物流领域(比如菜鸟无人车)的自动驾驶与乘用车自动驾驶的前期研发。

腾讯秉持“不做硬件不造车”,希望凭借平台能力、工具链和迭代速度,融化在车企生态中,助力个性化定制。与阿里不同,腾讯相信有实力的车企未来都会自己做自动驾驶系统,一再强调“算法和数据都不是核心优势,闭环中的迭代速度才是”(从知识的公共属性、技术外溢与创新扩散的规律上说,这种看法很冷静)。

腾讯并非涉足汽车产业的某一具体领域,也不做大规模测试与运营,而是与车企等生态方合作,让主导权和控制权都握在车企手中,在开发云、模拟仿真、高精地图等工具和开发平台方向上投入精力,强调在车端和云端的闭环中对算法和体验进行快速迭代。

有趣的是,腾讯也强调“自主可控”,但他强调的内涵是“所有的接口和规范都灵活,可以根据客户需求去快速迭代和更改”。

华为提供了软硬一体化的高阶自动驾驶全栈解决方案,声称“不造车”,但对“华为牌”和消费者有强烈诉求。与上述互联网企业不同,作为一家制造业巨头,华为拥有任何人都不会小觑的ICT软硬件配套实力;作为一家长期以来以战略驱动、危机感和奋斗著称的强大企业,在众所周知的战略情境下,也不会有人怀疑华为从手机业务向系统软件和汽车领域进行转移的战略意图。

华为推出的ADS全栈解决方案,囊括了感知(毫米波雷达、激光雷达、摄像头)、算力(定制的ECU、能力突出的中央超算)、通信架构、算法与鸿蒙系统,展现出了“超级模块与神经网络”的实力。

截至目前,华为与四家车企形成了深入合作试点——与重庆小康工业是整体系统合作,因此小康赛力斯变成了华为智选赛力斯;与北汽、长安、广汽则是联合开发,强调Huawei Inside。

无论是已经上市的赛力斯,还是即将上市的北汽极狐Arcfox,华为正在做的都是通过加速新架构与智能化的产业化进程,扩大市场教育和示范,抢占能够直通消费者心智的位置,毕竟,硬件和算力都将走向廉价,鸿蒙才是未来。

3. 新力量的生态之问

诚然,“开放平台”也罢,“不做硬件”也罢,“不造车”也罢,是上述新力量向在位者的立场宣誓,目的在友好合作。

然而,从创新生态竞争视角看,新产业力量能够快速形成关键生态规模、展现出在大众市场主流产品综合性能上的竞争力,这才是形成产业颠覆、重塑产业秩序的关键。换句话说,强调“不做什么”只有产业格局上的竞合意义,而为了产业更新,“做什么、做到什么程度”才是建设的重点。

长期以来,在时代机遇中,互联网企业依靠模式创新、产品创新盈利,并不以迈克尔·波特教授所说的运营效率、藤本隆宏教授所说的“能力构筑竞争”见长,是网络效应帮助胜出的搜索、电商、社交媒体企业建立了比特经济的长期护城河。

但是,车首先是一个物理存在,安全、载人、位移是它的基本属性,硬件的物理属性,使得它无法如比特般零边际成本的飘逸自在,效率是不可回避的话题。

汽车产业经历了百年的洗礼,在激烈的产业竞争中,全世界的汽车企业都认识到,精益制造与深度供应链合作才是盈利与生存的不二法门;即便是新势力的代表,特斯拉的产能提升以及连续的竞争性降价,也建立在从丰田习得的精益管理实力上。

2007年,藤本先生曾经点评,中国企业容易在具有“模块化”设计思想的产品上获得国际竞争力,而不善于“磨合型”(integral architecture)制造的组织力。

如此说来,面对必然、也必须要求磨合的电动化、智能化E/E架构,明明还有那么多需要深度合作才完成的创新任务,意欲跨界的互联网企业却“不、不、不”,难免有“吃惯了细粮的胃吃不了糙米”的嫌疑。

为了跑通一个关键规模生态,向顾客展现“已实现的综合性能”,“不、不、不”是显然不够的,大哥要有大哥的样子,生态的基石型(keystone)领导者需要多走几步。

2021年1月,百度宣布组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业,而吉利将成为新公司的战略合作伙伴,这就是后来宣布的集度。

集度将AI、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术全面应用于新车,双方还将基于吉利最新研发的浩瀚SEA纯电动智能化架构,共同打造下一代智能汽车。而在此前不久,阿里则已经宣布继续与上汽合作,联合开发全新架构的“智己”汽车。

在这样的背景下,再来看华为的解决方案与“灵魂”之问,应该能有更深入的理解。华为凭借自身的战略执行与效率优势,用“万事不求人”的方式,在创新的初始阶段,将大量需要跨组织沟通、协调、协同、磨合的环节内部化,形成了高度软硬一体化的ADS全栈方案,通过与小康工业这样的弱势企业合作推出新车,直接让市场和顾客感知到了“已实现的综合性能”。

所谓“内部闭环开发不墨迹”、“外部合作定位一致不龃龉”,确实是华为的文化,这种文化对看准了创新方向之后的军团攻坚战,确实是宝贵的财富。

只是,对华为来说,如何看待生态与建设生态,仍然是巨大的挑战。这是因为,鸿蒙系统的价值在于生态内容的枝繁叶茂,在完全网联化、共享化(即车不再是家庭资产)到来之前,车的销售仍然是消费者说了算,而消费者并不会因为一个几千元的鸿蒙手机而购买一部几十万的鸿蒙汽车,除非所有的汽车系统都可以变更成为鸿蒙。

考虑到所有的技术都会扩散,算法与数据也不是核心优势(运行中的快速迭代才是),如何将更多的整车企业吸引到合作生态中来,各取所需,长期合作,这并不是“宁缺毋滥”这样的词语可以表述的。

为加速创新而形成的内部化,是否就全部都是自己的地盘?

2005年,为了推动双核64位架构的主板芯片组平台和双核奔腾处理器的销售,英特尔曾经推出过自有品牌的PCB主板,不过,当市场起飞后,英特尔退回到了自己的位置。还是那句话,“大哥要有大哥的样子”,也许,华为也需要在考虑利润前,多向伙伴迈几步。

有人说,将Huawei Inside与功能手机时代末期提供组合芯片的联发科联系起来,这是有趣的说法。在联发科的支持下,中国进入了“山寨机”时代,完成了功能手机的彻底普及。

但是,不要忘记,山寨机并没有影响诺基亚等主流大厂的市场地位。更何况,车与手机不可同日而语,智能车的时代才露端倪,若它是时尚与先锋,恐怕没有多少消费者愿意买山寨车,更没有像样的整车厂愿意做山寨车,再说,山寨谁呢?

在生态竞争视野中还有一个有趣的问题,那就是,为什么新力量要强调“不”?毕竟,如果一家企业有能力造了精品的硬件又造了划时代的车,改变了产业进程与面貌,会赢得一众的模仿,更会赢得全世界的尊敬……

三、长征不是难堪日,战锦方为大问题

聊完了新力量再来谈传统势力,话题简单得多,但实践沉重得多。

因为,传统产业力量的挑战在于如何在与新技术要素的结合中找到拓展、改造、升级的空间,保持“大主顾”的忠诚。这话说起来轻松,方向也确实清晰,但若要超越庞大的沉淀资产和组织的路径依赖,做根本性的二次创业与第二曲线,这是正确而又极难的事。

长期以来,以三大三小(三大:上汽、一汽、东风;三小:北汽、广汽、天津)为代表的国有汽车产业主力一直走在“以市场换技术”的长征路上,30年里,掌握了静态、例行性的制造能力,但没有发展出动态、创发性的进化能力,发动机、变速箱等燃油车时代的核心技术也没有真正掌握,广为人诟病。

与之对应的是,以吉利、比亚迪等为代表的民营汽车力量,在20年不到的时间里实现了从筚路蓝缕到熠熠生辉的成长,就算是近年来涌现的蔚来、小鹏、理想等新物种,尽管饱受争议,但也扛起了旗帜,做出了特色。

对比如此鲜明,难怪会引起了清华大学李显君教授那般,对国有汽车企业“使命缺失”“愿景不明”的抨击和质疑(李显君,2017)。

本文多次引述了藤本隆宏先生的思想,因为他是日本精益制造理论之父、“模块化”理论的共同提出者。

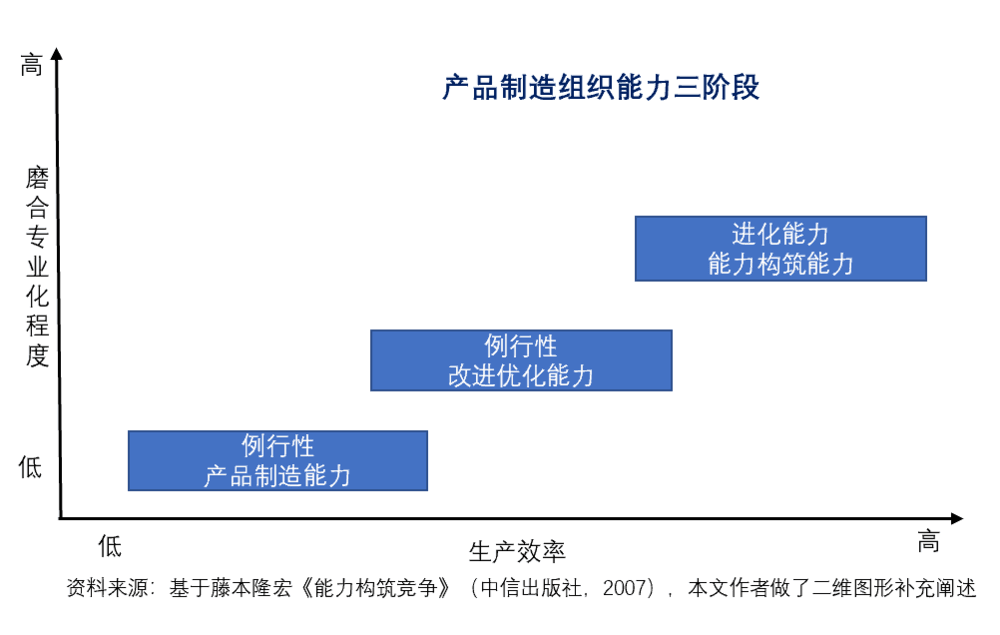

按照他的理论,产品制造组织能力分成:1. 例行性的产品制造;2. 例行性的改进优化;3、进化性质的创发演化,只有第三点才能称之为“能力构筑能力”,即顾客感知不到的精益效率(相对照,本文生态竞争框架的纵轴强调的是顾客可感知的价值)。

以丰田生产方式为代表的“能力构筑能力”有效的前提是产品架构稳定、不发生重大范式转变,因为一旦发生重大架构转变,过往高度的磨合专业化水平将作废失效,重新回到制造能力的出发点。

如果说,燃油车时代中国是后来者,引进-消化-吸收这条长征路上的难堪尚情有可原的话,那么,如今,在新能源、智能化浪潮中,中国至少与世界产业创新进程同步,还有世界第一的超大规模市场做坚强的支撑,这个起点很奢侈。

既然燃油车时代的核心技术与“能力构筑能力”将在新时代作废、失效,重新洗牌,那么,新架构、新起点之下,没有历史资产就变成没有历史包袱,中国的汽车传统力量们若不撸起袖子加油干,就实在说不过去了。

这样来理解上汽陈董事长的发言,相信更符合大视野下的产业实际。

具体来说,上汽早在2013年就启动了智能驾驶系统关键技术的自主研究,在自动驾驶领域持有多项专利,在高速及城区智能驾驶技术、智能驾驶控制器技术、V2X整车应用关键技术、高清地图技术等方面形成了一定的积累。

2018年,上汽就被授予国内了第一张智能网联汽车道路测试用牌照,到目前,其整车测试累计里程已超过5万公里。

除了上汽等国有汽车力量,吉利、比亚迪等民营体系的新能源、智能驾驶布局早已经有声有色,笔者今后再做梳理,此处不再赘言。

总之,新能源与智能驾驶的架构之争,就是中国汽车产业传统力量的锦州之战,只有赢下它,才能真正领导面向未来的汽车生态。

本文来自微信公众号:底层设计师(ID:Bottom-upDesigner),作者:崔桂林(清华大学全球产业研究院研究员)