出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 渣渣郡

题图 | pinterest

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在这里,我们呈现当下年轻人的面貌、故事和态度。

住在望京的小王,现在最怕的事不是加班,而是下楼扔垃圾。

这种感受源自一次堪称惊悚的经历,在刚下完暴雨的周六晚上,小王吹着口哨下楼扔垃圾。但就在他刚把周末浪漫的残骸扔进桶内,准备转身回家的瞬间,一个身着暗色雨衣,形似鬼魅的影子,迅速走近那个垃圾箱,打开盖子,拎起垃圾,开始翻找,沙沙作响。

“往回走的时候我就在想:信息泄露可能是从垃圾开始的。袋子里躺着的激情废物以及装满烟头的矿泉水瓶,就是我个人慵懒画像的完美证据。想到这,想着他从分解我垃圾的过程中,慢慢勾勒我真实样子的画面,脚丫子在电梯上就能抠出一座巴别塔。这不跟抄家一样吗!”

这还真不是小王矫情,因为同样尴尬的情节每时每刻都在各个城市不断上演。

他们在明处、在暗处,用眼睛盯着垃圾箱伺机而动,从不休眠。无论你什么点丢垃圾,他们都会迅速拾取、拆分。经由这种原始活动的传导,从特殊性癖,到肠胃状况,一切被人试图极力掩盖的私人隐私,在小区拾荒者眼中尽显幼稚而徒劳。

这种动态,总能让人产生正在卡萨布兰卡、柏林、维也纳这种间谍之都生活的错觉,好像每一次倒垃圾都成了一次疲惫的情报交换。

而当越来越多的人发现这一点,发现这种对自己隐私的冒犯,便开始通过物理毁灭的方式,摧毁掉一切能够透露出自己私密生活方式的垃圾。其中最极端的,甚至会把情趣用品以碎纸机的方式,轰为齑粉。

但这,不仅仅是小区拾荒者给居民造成的唯一烦恼。

如果说翻找垃圾是对隐私的一种冒犯,那么翻完垃圾后的满地狼藉与堆叠垃圾的二次分拣地则构成了对公共场域的入侵。

事实上,人们对于捡垃圾的抱怨在网上并不少见,从被垃圾堵住的楼道,到被垃圾覆盖的花园,肆意弥漫的腐败气味总能令人愤怒,发出言辞更为激烈的诅咒。

但在被小区拾荒者行为延伸出的新烦恼背后,有令我更好奇的问题:

他们是谁?

他们从哪来?

他们又为什么会拖着或衰老或疲惫的身体,不论天气好坏,都会全天候在垃圾桶旁边一次又一次弯腰,把被人丢弃的垃圾捡起来,像对待珍宝一样重新装入自己的破旧编织袋?

在报道中,每当谈起小区拾荒者,最常见的几个元素是:小区拾荒者大多是老人,他们退休金够,但因为年轻时“艰苦朴素”惯了,所以不浪费东西,非常节省,看见能换钱的垃圾就捡起来换钱花。

从传播角度来说,身居城市千万豪宅里的老人与捡垃圾的生活方式对撞出的张力,足够令人印象深刻。它的流行,使得人们一提起这个现象就认为是种 “忆苦思甜” :似乎他们并不缺钱,捡垃圾的行为仅仅只是一种朴实的习惯,或是出于贪婪的欲望。

但,这种充满概括意味的结论,却隐藏了更多小区拾荒者的真实困境。

北京海淀区航天桥某社区工作十多年的社工干部章女士告诉我,根据她社区工作经验与观察判断:

小区拾荒者基本上是老人。像上面提到的那种没有经济压力,把拾荒当作“消遣”的拾荒者大约只有2成;而出于经济压力的拾荒者则高达8成。

出于经济压力的小区拾荒客,又按照经济状况分为两种:

第一种以从老家来城市帮子女看小孩的老人群体为主,他们并不以此为生,捡垃圾的主要动因是试图为孩子分摊生活压力。这类小区拾荒者,在章女士的社区差不多占比3成。

比如,在我家小区里的一对从陕西乡村过来照看孙辈的75岁夫妇,就是这一群体极具代表性的例子。

在聊天的时候,他们告诉我,尽管在儿子一家购买首套北京商品房的时候他们资助了40万,但当看着儿子因二胎卖掉二居换三居之后,看着他们每天朝九晚五加班还房贷,就觉得十分不安。

尤其是每当周末一家人都坐在一起的时候,这种不安就会更加强烈,按照他们的原话说就是“坐不住”。

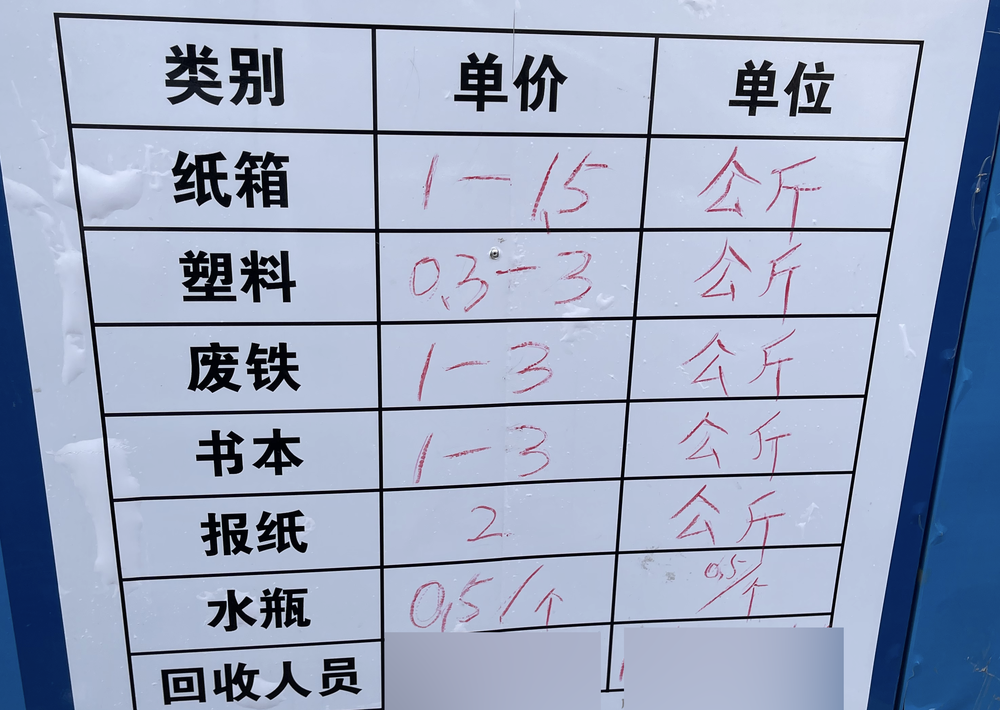

因此,每到周末老两口就会从小区最东头捡到最西头,一天3次,每次都会徒步5分钟去回收站卖钱,好避免孩子发现。不过由于拾荒时间较短,他们拾荒收入并不高,就算是跟‘同行’比也非常少,捡一天差不多仅能赚15块左右。

而当我质疑这种努力与房贷相比是否显得杯水车薪、性价比不高的时候,他们坚定地说:“孩子们这么累,我再不做点什么显得这父母当得特没用,能捡出来点菜钱也行了。”

而出于经济压力的第二类小区拾荒客,则是低收入老年人,拾荒所得是他们的生存命脉。

这一比例具有普遍性,内蒙古师范大学张智发在其硕士论文《社会工作介入城市老年拾荒者需求与问题的研究》中提到:在访谈的20位呼市老年拾荒者中,拾荒是唯一收入来源的有17人。

章女士也提到因收入低而拾荒的老年人,在她的社区里占比在5成,是小区拾荒者的主体。她认为:“老年人岁数大了,没大病光慢性病每月也得千八百,这对于他们来说是不小的负担,如果要是得了癌症,都是自费药,而他们也没什么新的创收方式,所以拾荒就成了他们活下去的稻草。”

这类拾荒者的身份大多是破产企业职工、回迁户以及像清洁工、保安这种低收入人群。如果足够“努力”每月收入能够达到3000元,甚至要超过退休金和补助,成为他们生存的重要保障。

我父亲提到了这类拾荒者的故事。他告诉我,在我家小区里有一家回迁户没有退休金,因此尽管在2006年时回迁给了140万,但是买完房装完修之后,经济状况有些窘迫,只出不进,连物业费都成了负担。

因此,老两口开始靠小区拾荒为生,因为是这个小区第一个这么做的人,所以俩人挣了不少,还给儿子买了辆30万的本田歌诗图。

但这个故事的结局并不美好。最后不知道是什么原因,儿子提出分家,变卖回迁房,老两口搬走,没两年,57岁的老爷子死于酗酒。

最后看见他们,是在一个傍晚,我爹跑步的时候,看见老太太站在小区一个角落,探着头怯怯地望着他们曾经堆放拾荒物品的房子和他们栽下的香椿树。在发觉我爹正要跟她打招呼的瞬间,她转过身,装作不认识,离开。

与我之前预想中的难以沟通不同,在跟小区内的几名拾荒者聊天的过程中,我发现了一个特别的现象,那就是他们都特别喜欢聊天。

在调查中,小区里一位68岁的东北大爷告诉我,自从来了北京帮女儿看孩子之后,很久都没人跟他这么聊天了。

他坦言:“融不进去这个(小区)圈子,我和我老伴黑龙江来的,平时孩子上班没人说话,和老伴也没事干,轮着捡呗,你问我我愿意说,就想帮他们减轻点压力呗,那瞅他们这么辛苦,不干点事说不过去,但都嫌捡破烂这事埋汰,不给好脸。”

这种状况并不是孤例。

很多子女都认为拾荒老人的行为可能会让他们觉得丢人,觉得为什么我给你足够的金钱你还是要通过这种方式生活;因此,你总能在网上翻到因为对家里老人捡垃圾的抱怨,以及被子女“强制清理”的消息。

这种现象背后,其实藏着的是一些老人与子女之间的社交撕裂:

你会关心球鞋又涨了几倍,却不会像小时候一样给他们讲今天发生的故事;

你会为各种宏大叙事下的雄文点赞,却不会回他们告诉你今天又买到了便宜又新鲜的蔬菜讯息;

你甚至会在单位面对不公正待遇时保持沉默,却不愿意倾听他们捡垃圾的行为是为了你还房贷,就大声呵斥。

而当你因觉得让他们来到这座摩登都市,带他们住上了高级公寓,他们依旧在自己节俭世界“止步不前”而沮丧的时候,却没意识到他们的拾荒行为只是为了在无事可做、没人搭理的环境中,通过劳动与金钱的交换重新定义自己存在的意义。

当他们用垃圾堆满自己的屋子,其实是在寻求一种饱满的安全感。

图片来源:视觉中国

而在另一个维度,当网民轻易地用“坏人变老了”“贪小便宜的贼”这种充满攻击性的词汇和短句为小区拾荒者造成的问题下结论的时候,一个群体的难就被迅速掩盖。

如果你了解低收入拾荒者的生活困难,你就会理解为什么垃圾桶会被翻得一地狼藉,在这场关于生存的游戏里,动作慢点,资源就会被别人捡走。因此他们不能停顿,也没空清理,当从垃圾桶掏出第一支瓶子的时候,就只能开始另一场困在系统里的竞逐。

这绝不是对他们影响环境的现象开脱。

解决问题的第一步永远都是要明白是为什么,当人们拒绝了解这一群体背后的困顿,只是用愤怒去表达情绪的时候,这些真实的、有血有肉的拾荒者在社会中就彻底成了隐形、无声而又被讨厌的人。

在晚上,我用App查了下我的退休金预估,想了想倘若日后我失去年轻的活力,成为一名年老无助的拾荒者,而人们却依旧不以为然的画面时就深感恐惧。

因此,尽管依旧对这一群体存在着不理解,我还是打算试试,决定做点什么,达成某种和解。

在今天上班前,我拎垃圾下楼,事先分类,把可回收的瓶子、快递盒装进袋子,放在垃圾桶旁,准备上班;那个老人又来了,但这一次我没像以往一样冷漠走开,而是告诉他:“我给您装好了,拎走就行,不脏。”

他愣了一下,然后咧嘴露出了不齐的牙,轻轻地说了一声:“谢谢。”