本文来自微信公众号:燕京书评(ID:Pekingbooks),作者:萧小壹、张旭汀,头图来自:视觉中国

随着SpaceX新一批“星链”(Starlink)网络卫星的发射,人类的“信息基建”(information infrastructure)已逐步朝着“全球卫星互联网”的阶段迈进;而另一方面,“中国AI算法”的成功,TikTok在全球范围内的风靡,也令中国成为未来信息技术革命中不可或缺的一员。

但不管是“星链”还是TikTok,它们的“全球”视野和承诺,都遭遇到了地缘政治的挑战。正如研究“信息基建”的学者们认识到的,全球化的“信息基建”,从来不是一夜之间完成的(all at once globally),而是不断与本土语境协商的过程,牵涉到技术转移、专利保护、市场准入等挑战。

与此同时,历史学者通过检视“信息时代前史”,例如电话、电报的全球史,更进一步瓦解了“信息技术”本身的普适性,勾勒出技术本土化历程中的语言、文化、社会困境。

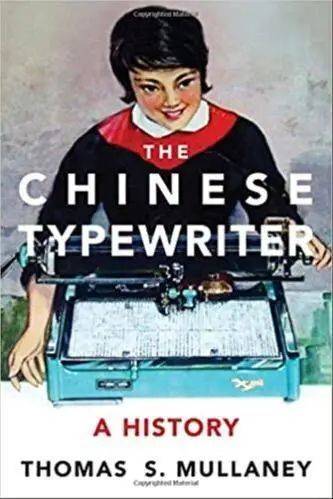

现任教于斯坦福大学的墨磊宁(Thomas S. Mullaney)教授,于2017年出版的《中文打字机:一部历史》(The Chinese Typewriter: A History, The MIT Press),就为读者讲述了打字机(typewriter)进入中国、适应汉字并将中国带入信息时代的被遗忘的历史。

或许,今天熟练着使用中文输入法发微博、写公众号的年轻人,会冷不丁想到这样一个问题:我们的父辈、祖辈是怎么打字的?中文的打字机长什么样?当我们早已将多语言操作系统看做平平无奇的“既存事实”,将技术与语言的关系视为“兼容”,我们会很难想象在上一个百年,方块字被排除在打字机技术之外,对现代化急不可待的知识分子甚至要废除汉字。

如果说每一个中国人都熟知四大发明中的“活字印刷术”,也骄傲于今日中国信息科技的成就,在这二者之间的信息早期现代化时期却被遗忘、漠视了。而这一段尴尬、挣扎、充满着昙花一现发明的“中文打字机历史”,却意外地保存住了中国人最大的遗产:汉字。

当今天数据科学家(data scientist)、电脑工程师(computer engineer)已成为年轻人就业的不二首选,历史学家也在回望“前技术时代”那些默默无闻的工程师和“数据分析师”,是如何参与到波澜壮阔的中国现代史、尤其是新文化运动之中的。墨磊宁的《中文打字机:一部历史》既从科技史的角度,横向地关注了以往“文字改革运动”被忽略的一面,又纵向地弥补了“印刷术”与“计算机”中间遗失掉的一块拼图。

中文打字机的诞生:源自美国制造商的全球化挫败

不同于本文开头所描述的全球基建扩张景象,中文打字机的“猥琐发育”史,恰恰缘起于打字机制造商全球扩张的败局。在英文打字机诞生之后,机智的西方工程师们克服了一个又一个技术难题,将便利、快捷的打字机送到了世界各地:

他们通过增减按键(key)数量、重新设计键盘,将意大利语、俄语、法语、印地语等拼音文字,纳入了现代打字机的世界版图;通过调整列印杆(typebar)的方向,实现了“从右往左”打字,研发出希伯来语打字机。

当然,再灵巧的工程师有时也突破不了机械本身的局限,要和客户“协商”一番:由于双排键盘打字机最多只能容纳72个字母,日常使用74个字母的暹罗国人民不得不“削足适履”,将就将就,少用两个字母,而这两个“被放弃”的字母也果真逐渐退出了暹罗书面语。

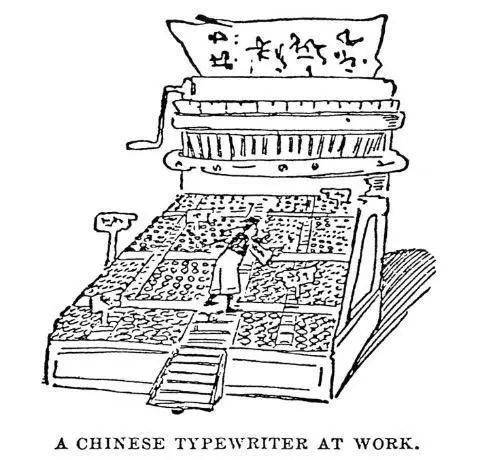

然而,一路高歌猛进、征战世界市场的美国制造商,却在中文面前束手无策了:任何键盘(keyboard)都容纳不了上万个方块字——除非,它足够庞大。这一次,不是工程师,而是美国的讽刺漫画家,想象出了如同迷你太和殿的中文打字机:打字员如同攀上石阶,费力地寻找所需要的汉字按键。

汉字和键盘打字机的“不兼容”,仿佛寓示着传统中国与技术语言现代性(technolinguistic modernity)的不匹配。这时,难免会有人抱怨为什么中国人没有“发展”出拼音文字:深受达尔文进化论影响的欧洲语言学家断言,汉语很尴尬地卡在了象形文字和拼音文字之间,没有发展成熟(“arrested in the development”)。

在“五四”一代反传统、反礼教知识分子眼中,方块字除了不能适应信息时代的新机器,还是“愚民的利器”(鲁迅)、“腐毒思想之巢窟”(陈独秀),几乎面临“不得不废”(钱玄同)的境地。

显然,只有打破“键盘”的桎梏,才能想象出为中文量身定制的打字机。在第四章,我们终于看到了第一款成功的中文打字机:一九二零年代中期,由商务印书馆资助改造的“舒式”打字机。它的确没有键盘,而是由两块平板构成——上面的选字板可以容纳2500个可拆卸字模(slug),用指针下压字模,下面一层打字板就会打印出相应的字。

此外,“舒式”打字机还配了三千多个“生僻字”字模,以备不时之需。“舒式”打字机的便捷性,最终受到了市场的认可,此后广泛使用的“万能”打字机、“双鸽”打字机,都没有脱离“舒式”打字机的基本构造。

林语堂发明的打字机:人机交互的先声

然而,“舒式”打字机并不是“横空出世”,它的设计思路要再往前推将近一百年。在第二章《汉字之谜》中,墨磊宁介绍了三种十九世纪“汉字理论”。

第一种“常用字”(common usage)理论认为,日常汉语书写并不需要近万个汉字,而是两千至四千左右。当小斯当东(Sir George Thomas Staunton)的《大清律例》英译本出版时,苦于学中文的外国传教士们,惊喜地发现整部书只有两千多个汉字。如果掌握两千个汉字就能读懂晦涩的法律条文,那么学汉字的负担其实并没那么大。

而另一方面,同样有着“识字焦虑”的中国教育家、语言学家们,为了消除文盲、推广大众识字,也纷纷采取统计学方法,分析汉字的出现频率,也将“常用汉字”的范围划定在两千左右,出版了各种识字读本。受“常用字”理论启发,从麻省理工毕业的中国工程师周厚坤,在设计他的圆柱式打字机时,仅仅使用了三千多个字模。

第二种“组合主义”理论(combinatorialism),则受“偏旁部首”分类法的启迪,认为可以通过拼接的方式打印汉字,比如“时”就可以用“日”和“寸”组合在一起,用不着单独设计“时”的字模。纽约大学毕业生祁暄便采取这一方法,将他的打字机字模数进一步缩减到1327个。

但这种拼字法,也存在着致命缺陷:尽管“日”和“寺”可以组成“时”,“日”明显比“寸”字窄得多;虽然“旦”和“时”都含有“日”的部分,“日”字的大小、相对位置却不一样。机械式的拼字,固然减少了字符数量,却也失去了汉字的美感与协调性。

最后一种“代理”理论(surrogacy),源于中文电报的设计原理:通过将汉字对应至从0001到9999的列表,数字化的汉字可以通过摩斯码传输,并将中国纳入了现代电报网络之中。尽管日后大为成功的“舒式”打字机并未采用这一理论,诞生于一九四零年代末的“明快”打字机却吸收了“代理”理论。而它的发明人,并不是名不见经传的工程师,而是大名鼎鼎的作家林语堂。

林语堂的“明快”打字机,不仅吸纳了以上三种理论,还融入了当时得到极大发展的索引“捡字法”,创造出具有跨时代意义的“输入”界面:与迄今为止提到的所有中文打字机都不同,“明快”打字机是历史上第一部带键盘输入的中文打字机。键盘上的七十二个字符,对应着汉字不同的“偏旁部首”,操作者只需同时按住两个键,打字机内部就会选出一行八个备用字,接下来再“enter”要选的字。

遗憾的是,由于当时中国陷入内战,美国制造商担心技术专利无法得到保护,放弃了对林语堂打字机的资助。而林语堂本人也因为债台高筑,放弃了进一步推广“明快”打字机的计划。

尽管林语堂打字机由于种种历史原因没有得到推广,他的“输入”(imput)理念却意外地与今天的中文输入法(尤其是五笔输入法)相一致:第一步检索汉字、缩小选择范围,第二步再打字。正如墨磊宁所指出的,林语堂打字机可谓人机交互(human-machine interaction)的先声。

打字、身体与性别:从“打字女孩”到“技术直男”

墨磊宁敏锐地注意到,打字员的身体也成为了中文打字机升级完善的一部分。由于中文打字机需要打字员从数千个字模中逐一选字,这一过程非常耗时、耗力,最初只能做到一分钟打二三十个字。尽管机械设计上有着“先天不足”,打字员们却通过重新排列、组装字模位置,极大地提升了打字效率。

例如,将“革”与“命”两个字模放在一起组成“革命”,减少了单独找“革”字和“命”字的时间。而“革”字的左边可以嵌入“变”字组成“变革”,下边还可以嵌入“新”字构成“革新”,“新”字右边又配套着“华”“社”形成“新华社”。

原本杂乱无章的、望之生畏的选字板,便被打字员们改造成了汉字拼图,打字效率因此提升到了一分钟八十个字。在社会主义建设时期,打破一分钟打字记录的打字员,甚至被授予“劳动模范”称号,并在全国宣讲、出版自己在组合字模上的经验。

当然,除了新颖的改装字模方式,打字本身也是一个熟能生巧的身体过程。当经验丰富的打字员已对各个汉字的位置烂熟于心,英文键盘式的“盲打”似乎也不再是一个不可能的任务。

尽管中文打字机操作起来远不如敲击英文二十六个字母那么简单,中文打字员们却借助各种各样的记忆术、熟练度和个人化的拼字方法,将中文打字的速度提了上来,让中文打字机获得了“存在的理由”:使用打字机至少比手写中文快。

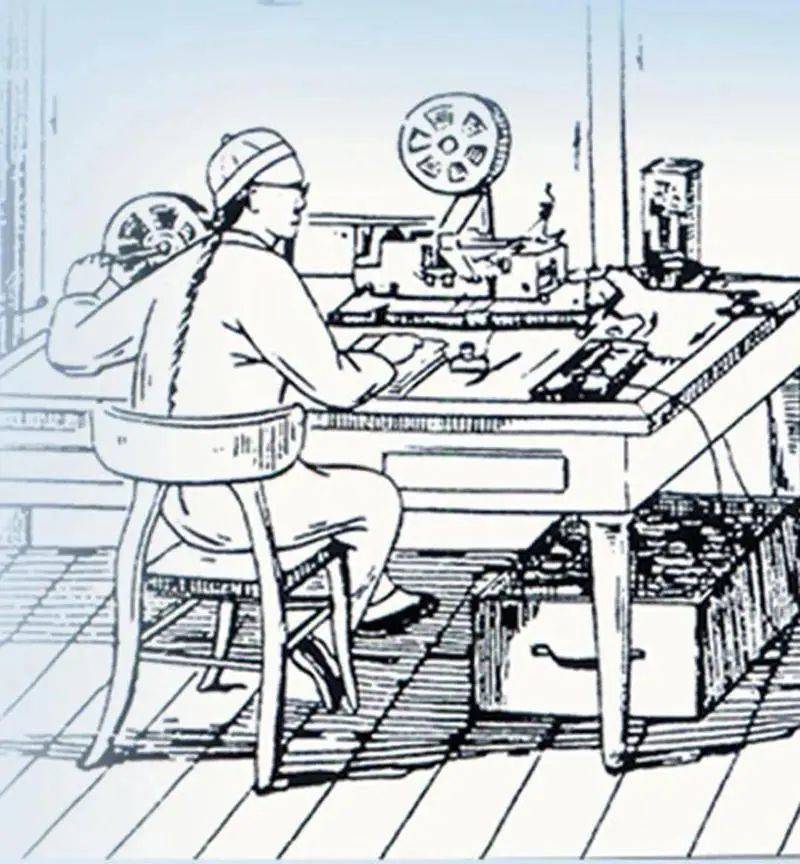

这种以身体弥补技术差距的思路也有其历史前缘:晚清时期的电报员同样冥思苦想出一套提升电报输入的方法,他们重新排版了代码手册,每一页显示99个代码,比如要寻找“1259”所指代的汉字,电报员只需要翻到第12页,再找到第59个汉字即可。

这些辅助性手段看似只是“权宜之计”,实际上如墨磊宁所言维护了中国的“符号主权”(semiotic sovereignty),将原本没有考虑汉字操作性的西方机器和技术进行了本土化改造,将中国重新嵌入了全球信息基建之中。

从另一方面讲,无论电报还是打字速度的提升,都不完全是“由上至下”由国家推动的,离不开个人身体实践、各种培训学校的探索和技术职业本身的发展。是这些“由下而上”的民间力量,无意间维护了国家的“符号主权”。

而笔者在读到这些“记忆术”时,也不禁回想起曾经背诵的数理化口诀(“奇变偶不变,符号看象限”),汉语的口头押韵和眼前x、y轴的“西方数学”仿佛没有任何壁垒,这不仅仅是知识内容上的文化翻译,也是身体、记忆、语言层面的转译。

此外,墨磊宁也注意到性别与技术的关系:尽管民国时期的打字员培训学校不乏男性毕业生,“打字员”在大众媒体的想象中却几乎都是女性文员的形象。当林语堂向美国制造商展示他新研发的“明快”打字机,夸耀“每个人不经培训都可以上手使用”,他也特地挑选了一位女性——他的女儿林太乙——作为“打字女孩”(typewriter girl)演示打字,还被不知情的纽约媒体误认为是林语堂的私人女秘书。

将打字机与女性联系在一起,有其特殊历史原因:西方打字机广告的“打字女孩”形象早已深入人心,要跟世界接轨的民国中文打字机厂商,不免连广告营销一并照搬。另一方面,民国打字员培训学校也瞄准了女性文员劳动力市场,特地在女性职业杂志上投放广告,仿佛开办的是“打字员女校”。然而有趣的是,到了新中国初期,著名打字员“劳模”张继英却是位男性。

此时,打字这一身体过程不再强调“细致”“耐心”等所谓“女性化特质”,而是着重于提升打字技术,为祖国快速工业化做贡献。打字员从“文员”也转变为了“工人”,从白领丽人变成了“技术直男”。

尽管这两种对“打字员”的性别想象大相径庭,它们的内在性别话语逻辑却是一致的,低估了女性对高难度科技的掌握、改进能力:当打字机厂商想要暗示打字机技术的“轻松上手”时,他们的宣传理念往往是“女性也可以掌握(技术)”;当整个社会氛围强调“苦练技术”时,“技术直男”的形象就登场了。

而到了今天,我们已经不会再把“打字”这个行为跟性别再联系起来——确切说,“打字”已经不再被当成“技术”,电脑输入也不像中文打字机那样需要专业性,“打字”转化成了所有人必须掌握的能力(technoliteracy),性别刻板印象与劳动分工的关系也随之消弭。

中国信息化历史:从中文打字机到中文计算机

作为一本典型的科学技术史(science & technology studies, or “sts”),《中文打字机:一部历史》对我们熟悉的“百年汉字改革运动”话题提供了不一样的视角。在序言中,墨磊宁不无惋惜地写道,学术界在处理百年汉字改革历史时,过于关注那些姿态激进、宣扬“废除汉字”“汉字拉丁化”的反传统者(iconoclasts),却对真正将汉字在信息时代保存下来的技术先驱者毫不关心。

正如墨磊宁所说,这批“技术员”的激进、创新、反传统程度,完全不亚于那些振臂高呼的人文知识分子,值得一部历史书写。除了打字机和电报,速写法、盲文、莱诺铸排机(Linotype)、莫诺铸排机(Monotype)、图书馆卡片编录等新信息技术,都需要对旧汉字传统进行一番改造。

中文为何从“由上至下”转变为“从左至右”,阿拉伯数字和标点符号如何成为中文书写的一部分?这些技术问题看似琐碎,实际上为保存中文起到了不可磨灭的作用。除了鲁迅、陈独秀、钱玄同等我们熟知的名字,墨磊宁也从历史的尘埃中擦亮了周厚坤、祁暄、张继英这样不为人知的姓名,也梳理了民国政府办公“信息化”、大众识字运动、印刷资本主义发展对打字机技术的推动。

对科学技术史的检视,也令我们跳出了以往“语音中心主义”和汉字间的二元对立,从技术的角度考虑如何超越或规避语言和历史上的对立。

正如墨磊宁在本书开篇中提到的,《中文打字机:一部历史》仅仅是他“中国信息化历史”写作计划的前半部,而后半部的内容正是中文计算机的历史。然而,笔者认为,这部“前传”有着更深层次的意义:中文打字机早已退出了历史舞台,它也从未像个人电脑那样普及从而留存在大多数人的记忆之中,但它却起着对中国信息化“承前启后”的作用。

不得不说,中文打字机的历史是一部狼狈、磕磕绊绊、“上不得台面”的历史,墨磊宁也记述了不少这样的“狼狈时刻”:当民国驻纽约领事在剪彩仪式上向媒体展示祁暄发明的打字机,他用了两个小时才慢慢吞吞打了一百多个字,也让祁暄的推广计划彻底泡汤。而林语堂在让林太乙第一次展示“明快”打字机时,也不巧遇上了机械故障,一个字都按不出来。

这种种“昙花一现”“贻笑大方”的科技发明,虽然被埋在了某个垃圾填埋场,却又偶尔在另一门新技术上寄身再生,延续着百年中文信息化的接力——毕竟,曾经中国人因为无法用键盘打字,甚至要废除汉字、改用拉丁字母——而种种弥补技术不足的本土化“辅助手段”,也无意间促成了信息技术的全球化,让中国人好歹将就着,平安无事度过了打字机传输信息的时代。

中文打字机的发育史,并不如“爱迪生发明了白炽灯”这个九个字这么逻辑清晰、简洁明快,而它的曲折、狼狈、古怪,却留存住了汉字和延续了几千年的人文遗产。

本文来自微信公众号:燕京书评(ID:Pekingbooks),作者:萧小壹、张旭汀