本文来自微信公众号:燕京书评(ID:Pekingbooks),作者:南庄,原文标题:《“社科热”的陷阱:年轻人热衷社科,是破圈的假象还是另类的鸡汤?》,题图来自:视觉中国

从自发的各种读书小组、青年空间,到越来越多的社科类自媒体,再到网络社交空间对社会议题的关注与讨论,社科学术的公共化似乎正在成为年轻人的一种潮流。为什么年轻人开始热衷社科?社科对他们的魅力究竟是什么?

2021年的全国高考结束后,一场关于高考、教育与社会的讨论在Zoom会议软件上展开。思宇先讲述了她对中法两国教育与考试制度的观察,随后张敏接棒,依托于她在西北一所中学做的学校民族志,从高考延伸到对整个中学教育的讨论。讨论区里不断弹出新的消息,对于教育这个切身的话题,几乎每位听众都有旺盛的表达欲。

思宇是里尔大学和巴黎高师的联合指导博士学校的研究生,张敏是中央民族大学的青年教师,身处地球的不同角落,她们在线上围绕同一主题展开了对话。为这场对话牵线搭桥的是芝加哥大学人类学系的博士候选人文丸。他一边在撰写博士论文,一边打理着一个以人类学为特色的自媒体公号,积极产出面向公共的文章与活动。

像文丸这样从事社科学术公共化的年轻人不是个例,从社科自媒体的增长速度来看就可见一斑:除了人类学方向的结绳志,还有社会学方向的社会学会社、Sociological理论大缸,政治学方向的Political理论志、政文观止Poliview等,上述自媒体多由个人或团体的青年志愿者独立运营。无论是数量,还是受关注程度,社科类自媒体都在逐年增长。社科学术的公共化,似乎正在成为年轻人中的一种潮流。为什么越来越多的年轻人开始热衷于社科?对他们而言,社科的魅力究竟是什么?

为了回答这个问题,《燕京书评》与几位学习社科专业并从事社科新媒体运营的年轻人聊了聊,试图通过他们的言说来更好地理解这股“社科热”。

学院知识与现实议题的联结:互联网时代的社科讨论

2019年12月,《南方周末》一篇名为《“不寒而栗”的爱情:北大自杀女生的聊天记录》的报道在朋友圈刷了屏,北大女生包丽与男友牟林翰之间畸形的亲密关系,令许多读者“不寒而栗”。

读到这篇报道时,翰墨的感受是“特别气愤”。在国内某高校社会学系读博的她,恰好看到哈佛大学博士后研究员佩奇·L. 斯威特(Paige L. Sweet)2019年发表于《美国社会学评论》的一篇论文《“煤气灯”社会学》(The Sociology of Gaslighting)。“煤气灯”理论指出了亲密关系中一方利用性别刻板印象以及另一方所面对的结构和制度不平等来操纵对方的现象,与北大女生包丽的故事之间产生了强烈的呼应。翰墨顿时觉得,“第一次有种如此强烈的想要跟人分享的冲动”——

“这篇文章对于现实问题有太好的回应了,它告诉大家:首先,牟林翰的所作所为是一种绝对的恶;其次,这种恶是普遍性的,大家需要注意到它;另外,这种恶本身是一种性别的不平等,背后包含着非常复杂不平等的机制。我想要告诉大家这些事情。”

翰墨和朋友们共同志愿运营着一个名为“社会学会社”的公众号,公众号平日以分享社科领域的中文文献或翻译著作为主,几乎没做过自主编译。而在当时,翰墨抱着一种“我一定要让大家看到这篇文章”的念头,把关于“煤气灯”的那篇论文摘译了出来。推出之后,阅读量比平时翻了十倍以上,评论区有不少读者留下了长长的感想。有人写道:“此文足以证明社会学的关怀与敏锐、学术的关怀与敏锐。”

汹涌的阅读量与转发量,似乎意味着“煤气灯”理论与读者之间的强烈共鸣;这种共鸣感与联结感,对于翰墨而言是极为重要的。在她看来,在通讯越来越便捷、几乎所有事务都可以在线上搞定的当下,人们反而失去了线下见面的必要性:“群里@一下就好,大家完全没有了线下见面的必要,人和人之间变得特别个体化,都在忙自己的事情。个体变得特别孤单和孤独,很多情绪没有办法得到缓解,很多困惑也没有办法得到解答。在这样的情况下,如果你发现在网络上能跟一群人有相同的观点、相同的认识,甚至围绕一些议题进行讨论,真的是一件特别好的事。”

共鸣,不仅发生在社科学术新媒体与读者之间,也发生在这些运营学术新媒体的社科青年内部。志同道合的朋友之间互相激发、互相鼓舞,推动着彼此把“我想做点什么”变成“我们应当做点什么”。从这个意义上来说,社科青年本身就结成了一个个小共同体,在舆论日趋分化、共识日趋稀缺的当下给予彼此以支持。

此后,他与朋友们不断调整,把学术的话语打碎再重组,尝试更加贴近大众。除了学术思考之外,更多更鲜活的体验也在被不断引入,例如身在武汉的朋友会来讲述作为亲历者的真实体会,从事民间救援的组织者也来分享自己的经验。两三个小时的讨论结束后,社群中仍有诸如物资协调之类的信息不断传播。这些都让文丸对于人的“自发性”有了更多的信心。

学院知识与社会脱节、学术话语与大众割裂,是包括社会学在内的社会科学正在面对的一个巨大的危机。而走出学院,把学院知识与大众所关心的现实议题相联结,是这些社科青年们共同的尝试。不仅是为了学术,也是为了在后疫情时代增强人与人之间的联结和共鸣。

老象本硕博都就读于社会学专业,是“社会学会社”公众号的创始人之一。起初,他和朋友们对于这个公众号的定位是传播社会学理论经典,设想的主要受众也是学术共同体。但渐渐地,他们开始尝试以学术研究回应时下热点,例如:当对“阳刚之气”的讨论正火热时,他们梳理了关于“男性气概”的一系列学术研究,试图在热点面前提供一些“冷思考”。在老象看来,这是一件“自然而然的事”。因为社会学这个学科从诞生以来,一直就在面对非常现实的社会状况;可以说,关切现实议题是这个学科的根本属性:“如果这样的学科跟社会现实发生断裂,对于学科本身来说是一个极大的反讽与悖谬。

宽慰与自由:社会科学的想象力为个体带来什么

在豆瓣2020年外国文学(非小说)榜单上,排名第一的是一本具有自传性质的社会学作品——法国社会学家迪迪埃·埃里蓬所著的《回归故里》。在豆瓣上,它获得了超过一万人评价,评分高达8.8。作者以自己的出身背景和成长经历为线索,讲述了一个工人阶层出身的知识分子的求学与求生的故事,并将对阶层、原生家庭与身份认同的反思融入其中。

迪迪埃·埃里蓬将微观的个体叙事与宏观的社会结构相融合的写作手法,承袭了法国社会学家布迪厄所谓的“反思社会学”,通过深刻且坦诚的自省,展现社会结构是如何渗透进个体的生命中。反思社会学,不仅仅是一种学术研究视角,也是一种认识自己、理解自己的有效方式。在评论中,许多读者对作者的故事表达了强烈的共鸣,有人还从作者的成长历程中读出了与中国的“小镇做题家”、“985废物”的共通之处。

用翰墨的话来说,这是社科视角带给人的“宽慰感”,它让人意识到“原来这不是我一个人的问题,原来这是大家都普遍面临的困境”,比如当公司要求一个人996式拼命工作时,社科的视角会让人更加清醒地认识到“我做不到不是我无能,是这个制度本身就不合理”;个人面临的困扰,因此觅得了社会性的根源。从这个意义上来讲,对于身处紧张状态的个体来说,社会学具有着治愈的作用。

老象也表达了类似的看法。他认为,社科看问题的角度和思维方式,尤其是从社会结构的角度考虑问题这样一种路径,“是一种很大的先锋性,让人摆脱了以前的很多偏见”。当一个人不再把个体的遭遇完全归咎于自身原因,“你弱你有理吗”之类的话语便可被破除,对于不同人群的境遇也会有更多的宽容。

五十年前,社会学家赖特·米尔斯在日后成为经典的《社会学的想象力》中阐明,洞察个人烦恼背后的社会原因是社会科学的根本使命。“社会学家有责任向一般读者阐明,他们的私人困扰并不只是个人命运的问题,而是与全社会结构性问题密不可分;社会结构若不发生根本性转变,他们的私人境遇就不可能真正得到改善。”“在运用社会学的想象力时,最富收益的区分或许就是‘源于周遭情景的个人困扰’(the personal troubles of milieu)与“关乎社会结构的公共议题”(the public issues of social structure)。这种区分是社会学想象力的基本工具,也是社会学科中所有经典研究的共同特征。”

谈到社科对于个体的意义时,老象还分享了他个人的一个感悟,即社会科学尤其是社会学,具有着一种“冷峻”与“忧郁”的色彩,它将现代性与现代社会作为重要的思考对象;但对现代性和现代社会的看法,不是简单的肯定或否定,而是深入其中的复杂性。其中,最为典型的是韦伯。一方面,他认为理性化带来进步,在精神层面的祛魅让人类获得了更大的自由和解放,在现实层面也带来了效率的提高;另一方面,理性化的危机也随之浮现,理性的“铁笼”是贯穿韦伯整个思想体系的忧虑。这是研习社会学所带给老象最深的感触与感动。

“冷峻在于,社会科学没有非常盲目乐观地认为现代社会取得了绝对的进步和胜利,同时又不是一味的否定。很多问题需要去克服,而克服起来是相当困难的,有一些问题甚至在今天看来无解,但人们必须得面对这样一些特别富有张力的、特别要命的问题。”社会科学所具有的这种“中间”态度,是让老象觉得是极为难得的一点:“一旦把握到现代社会的复杂性,就会发现那些简单的立场都只是一种抽象意见。如今在公共领域里,很大的一个问题也在于,有一些意见太简单太抽象了,人们经常在网络上以立场来论敌我,对所有的社会问题有一些简单抽象的判断和意见,这个恐怕是非常有害的。”

除了宽慰感和冷峻感,社会科学还可以带给人一种“自信”。

本科读新闻,硕士转到社会学的宋抒,如今在一家媒体做社会新闻记者。于她而言,社会科学给了她“力量”。她举了一个例子:曾经她把一头长发剪到极短,面对父母的勃然大怒,是社科理论让她理解女性所受的社会期望,从而给了她坚持自己选择的底气。“以前对于自己的困惑和迷茫,哪怕自己内心里有一些小火苗,也不知道那究竟是什么,没办法理性地去进行梳理,也很难突破自我。而社科的理论框架,可以说给了我一种‘理论自信’吧,它保护住了我内心追求自由的小火苗,让自己开始有力量。哪怕只是微不足道的剪个短发,也让我很开心。”

正如法国社会学家皮埃尔·布迪厄在《实践与反思》中所指出的那样:“社会学给予我们的真正自由在于给予我们一点机会,让我们去知晓我们参与其间的游戏,让我们在置身某个场域的时候尽可能少受这个场域的各种力量的操纵,同样也少受从我们的内部发挥作用的、体现在我们身体层面的各种社会力量的摆布。从而就为自己开辟了一种可能性,以确定和识别自由的真正所在,并因此踏上了塑造小范围的、谦和而又切实可行的道德的征途。”

学科的转向:“近二十年是社会科学发展的黄金时代”

年轻人对社科的热衷,或许与中国社会所处的阶段也有关系。长期以来,经济学作为一门“显学”占据着主流话语,也影响着政策进程,社会学、人类学及其他相关学科则显得默默无闻。然而,在社会转型时期,人们对后者产生了越来越多的迫切而直接的需求。

清华大学社会学系副教授严飞,曾在一场新书对谈活动中提到:过去的四十年时间里,中国社会经历着剧烈的社会转型。当社会更需要经济发展时,往往是经济学家站出来;而当经济发展到一定程度后,必然会伴随出现很多社会问题,如城乡不平等、收入差距扩大等,这些社会问题需要社会学家去解读与解决。由此,严飞认为,近二十年时间是社会科学尤其是社会学发展的黄金时代。

韩国首尔国立大学人类学终身教授金光亿也提及类似的观点。八十年代以前的韩国,经济是人们关注的核心;但随着经济发展产生了很多社会问题,到了八十年代,社会学突然开始被重视。当时,韩国很多社会问题的解决都依赖于社会学。当韩国社会发展渐趋稳定平缓,即进入新世纪以来,人们对于解决社会问题需求不再像之前那样迫切,社会学的重要性便有所下降,人类学的重要性开始上升;韩国高分学生选择专业时,也越来越青睐人类学。

金光亿观察到,自己刚进大学的时候,大学常设的通识课是哲学概论,如今许多高校的哲学概论已经被换成了人类学概论。在金光亿看来,这是因为人们在社会变化中看到了文化的重要性,更希望借助人类学的视角去理解社会中纷繁多元的文化。

如果从文科内部进行观察,则会发现社会科学的相对上升,伴随着人文学科的相对衰落。在世界范围内,人文学科的危机已是老生常谈的话题,据《大西洋月刊》调查显示,相较于六七十年代人文学科发展的高峰时期,美国高校人文学科的学生占总体学生的数量比例在逐年下降。2008年金融危机之后,美国的人文学科受到明显冲击,一些大学的人文学科缩招或停招,多所文理学院关闭。美国历史学会的另一数据则显示,2014年到2017年,历史课程的招生人数下降了7.7%。

中国亦有类似趋势。一门学科是否受欢迎,始终受到追求实用的价值取向的影响。老象对中国社会思想史有着浓厚的研究兴趣。回顾中国引进西方社会科学的历史时,他提到,最早引进社会科学一批学者,如康有为、章太炎、严复、梁启超等,很多都具有经世致用的学术追求,这与中国人讲求“学以致用”的传统性格有很大关系。

他推论,对实用的追求,也影响着当下的学科发展:“尽管我们现在讲的实用跟那时人们讲的实用可能已经非常不同了,现在讲的实用有着更多现实的焦虑和紧张感,我们也面临着很多非常具体和复杂的问题,这种压力可能是让社会科学仍然处在重要位置上的原因之一。”相比之下,同为文科的历史、文学等人文学科则显得更加“无用”,在年轻人对现实的强烈焦虑下,有着更强的实用性色彩的社会科学取得微弱优势。

“社科热”陷阱:破圈的假象与另一种形式的鸡汤

回到最初的问题:为什么越来越多的年轻人开始热衷于社科?对他们而言,社科的魅力究竟是什么?在与一些年轻人们讨论是否真的存在“社科热”这一趋势时,一些认知上的陷阱也渐渐浮现。

第一个认知上的陷阱是,社会科学本身可能并非变得热门,只是关于社会科学的讨论在媒介的发展下变得越来越可见而已。换句话说,在一定程度上,是信息技术的发展,尤其是移动互联网的普及,帮助社科逐渐“破圈”。

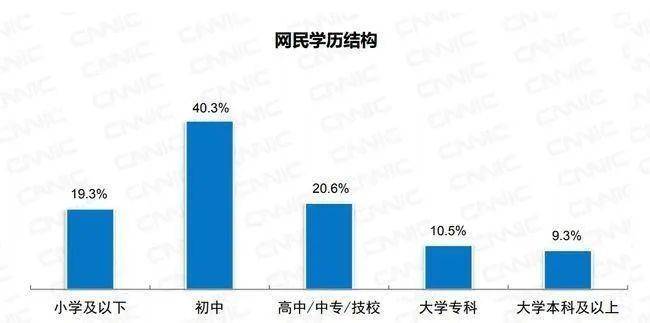

一方面,互联网不断普及,网民群体的持续扩大。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,较2020年3月增长8540万,互联网普及率达70.4%:初中、高中/中专/技校学历的网民群体,占比分别为40.3%、20.6%;小学及以下学历的网民群体占比,由2020年3月的17.2%提升至19.3%。

另一方面,通讯软件、社交平台的出现,也在客观上为公共讨论提供了空间。过去的人们并非没有对公共领域的需求,只是技术上很难实现,仅能形成地方性的、区域化的小社群。互联网的普及以及接入互联网方式的便利化,在客观上极大地扩展了公共领域的范围并增强了其可达性。尽管表达受到种种限制,但不得不承认,微博、公众号、豆瓣等平台的出现,对公共领域的培育具有极大的意义,继而使得社科的可见性也比以前有所改观。

第二个认知上的陷阱是,看似关于社科的讨论越来越普遍,其实很大一部分谈论的只是社会议题而非社科本身。网民群体数量不断扩大的背后,是网民平均学历下降,互联网的使用越来越去精英化。在翰墨看来,对于大多数人来说,他们没有受过文学、历史的训练,“而社会议题,或者说社会科学所研究的这些议题,是普罗大众每天都在关心、在讨论的,只不过现在越来越被看到而已。”“讨论文学和历史是有一定门槛的,起码需要一定阅读积累才能讨论一些相关的议题。而社会,一方面它是跟人们切身相关的,我们每天都在经历;另一方面,我们不需要有相关训练就能够讨论一个社会议题。”她认为,这是令我们感到谈论社科的人越来越多的一个原因。

第三个认知上的陷阱是,年轻人们热衷的是社会科学中的哪一部分议题?细究起来便会发现,破圈议题多是中产阶层关注的议题,更加底层的声音仍然没有被听到。

翰墨也指出这一点:“出圈的这些研究或演讲,跟像我们这样的学生群体有非常多的联系和共鸣。”例如人类学家项飙关于“悬浮” 的论述和对“内卷”的分析、北大社会学博士陈龙对外卖骑手的田野调查,之所以会引起人们的共鸣,是因为这些概念或调研指出了当今社会整个工作机制的压抑性,尤其跟年轻的学生群体与城市中产阶层有非常强的联系感,直接戳中了他们的痛点,才会引起朋友圈大面积刷屏,继而给人一种“社科出圈”的错觉。

但翰墨也指出,“出圈”背后被遮蔽的声音,或许是更值得我们关注的。“现在最火的议题是性别,还有中产们的996工作制度,但这个社会上还有非常多的社会问题,也许跟所谓的中产或者学生群体没有那么强的联系感,关于这些议题的作品,目前来看是很难出圈的。”

受益于社会科学的这些年轻人,从未停止过对自我的反思和追问——社会科学的确能够给人以思考的力量,促使人关怀外部世界,但这种关怀可能仅仅存在于和自己有关的层面。从这个意义上来说,社科也有可能成为另一种形式的鸡汤。传统的鸡汤关注个体的能动性,相信努力就能成功,付出就有收获;社会科学则指出,个体在很多时候是受制于结构的,是身不由己的,人们由此为自己的困扰找到了社会层面的原因,继而把自己的境遇合理化。但,“然后呢?”

当我们问出这一问题时,便会发现许多年轻人往往止步于此。社科对其的影响,并不能导向真正的反思,更不用说导向行动或改变了。宋抒也十分警惕这种“停留在个体层面的关怀”:“反思自我的话我也会发现,有时候自己仅仅在社科层面做批判。社科甚至可能成为我一个逃避的港湾——你看,我批判了,我不是一个没有观点的人,我不是一个随波逐流的人。但批判是很容易的,在批判之后,我又做了什么呢?”

这恐怕是一个没有尽头的追问。但至少,反思便意味着改变的可能。

(受访者翰墨、老象、文丸、宋抒为化名。)

参考文献:

中国互联网络信息中心(CNNIC),《中国互联网络发展状况统计报告》

澎湃新闻,《人类学家金光亿:韩国的大公司为何会聘请人类学家》https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2726823

界面文化,《别卷了东亚!日本的经验对于当下中国社会“内卷”有何借鉴意义》,https://www.jiemian.com/article/6322571.html

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/08/the-humanities-face-a-crisisof-confidence/567565/

https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/07/college-major-rich-families-liberal-arts/397439/

本文来自微信公众号:燕京书评(ID:Pekingbooks),作者:南庄