本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),作者:靳锦,原文标题:《专访石黑一雄:谁生,谁死,谁讲述故事?》,题图来自:视觉中国

石黑一雄出现在Zoom画面里。伦敦仍然处在疫情封锁之中,这段时间,他几乎没有走出过家门,在一间闲置的房间内接受来自世界各地的采访。和疫情期间的许多视频交流一样,我们不时处理着网络问题,提高声量,等待信息传输的几秒钟延迟——这一切努力,都是为了穿透屏幕,试图让切实可感的交流在场。几个小时的采访中,伦敦的朝阳上升,在他脸上缓缓留下光影变化的轨迹。

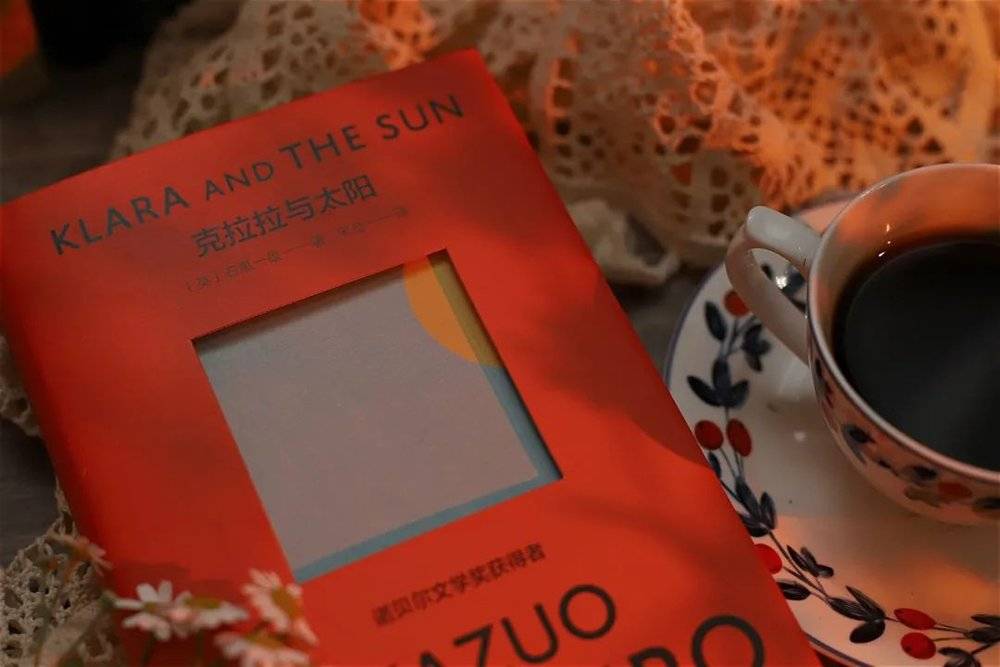

他的新书《克拉拉与太阳》讲了一个人工智能和她的少年主人乔西之间的故事。克拉拉专为陪伴儿童而设计,具有极高的观察和共情能力,致力于让主人不再孤单。这本书最初萌发于他早年给女儿讲的一个儿童故事,结合了最近几年所关心的科技议题。它依然充满那些清晰可辨的石黑一雄风格:封闭空间内丰盈的生活细节,细致入微的情绪观察和对“人心”的反复拷问。

这是他获得诺奖之后的第一本书,延续了16年前《莫失莫忘》对科幻议题的探索。在他看来,科技发展带来的巨大改变是文学无法回避的主题,“就像你在二战之后开始写作,不提及二战带来的改变是很奇怪的。”

石黑一雄对奖项有清醒的认识:作家们通常会在60岁的时候,凭借他们30岁写下的作品获奖。他最负盛名的作品之一《长日将尽》写于35岁。人们往往在他面前谈论起他几十年前的作品,但他不愿只成为经典书架上的名字,希望以文学处理重要、迫切的时代议题。66岁时,他出版了自己的第二本科幻小说。

在采访中,石黑一雄表现出令人惊喜的幽默感。屏幕两端都充满快活的空气。当被问到诺奖对写作的影响时,他说对这本书没有,停顿了几秒钟,笑了笑,“诺奖的影响可能发生在将来”。

瑞典文学院在给石黑一雄的授奖词中,对他的创作主题有一个精准的提炼,“记忆、时间与自我欺骗”。他的上一本书《被掩埋的巨人》讲述一对年迈的不列颠夫妇回乡寻找记忆,而各方力量都在争夺叙述一段历史的权力。这两年世界形势发生了巨大变化,我们也聊了聊集体记忆与个体记忆的关系,以及文学能在其中起到的作用。“谁生,谁死,谁讲述故事?”

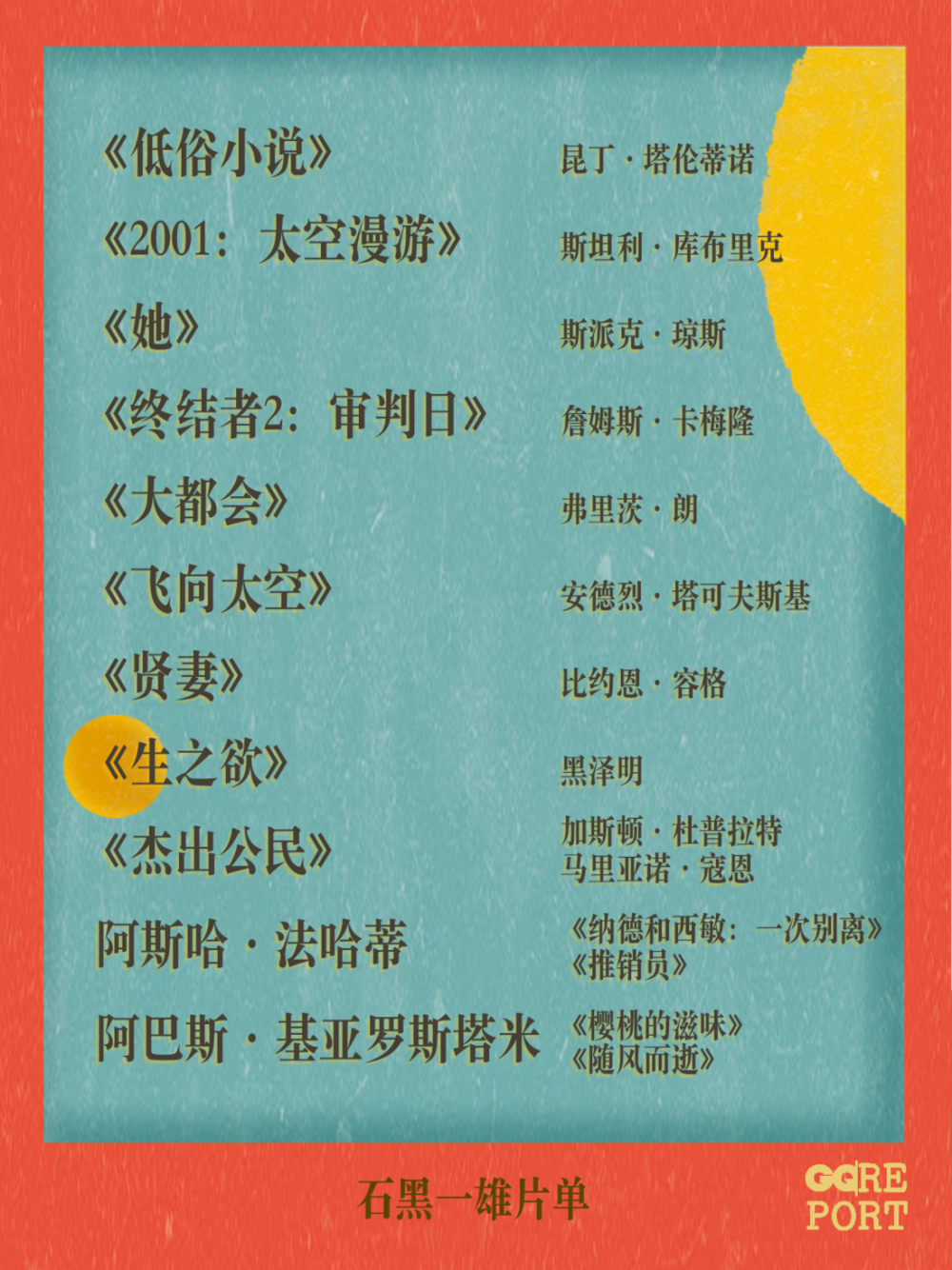

石黑一雄喜爱音乐、电影,也是词作者和剧作家,还担任过1994年戛纳电影节的评委。那年的金棕榈给了昆丁·塔伦蒂诺的《低俗小说》。他在采访中滔滔不绝地谈到了一系列影响过他的科幻电影,也毫不讳言那些改编自他小说的电影,将他的故事传播到更广阔的地方,为此他心存感激。他刚刚改编了黑泽明曾执导过的《生之欲》,下个月开机。

石黑一雄1954年出生在日本长崎,5岁跟随父母来到英国,35岁才再一次返回日本。他与奈保尔、萨尔曼·拉什迪被看做是英国移民作家的代表。采访最后,我问了一个略存私心的问题:你看过电影《杰出公民》吗?——这部电影的主人公正是一位诺贝尔文学奖得主、在欧洲生活多年的移民作家,某天回到阔别已久的故乡,遇到了一系列啼笑皆非的事情,机智也略带讽刺地讨论了现实、回忆、写作与历史。

听完我的解释,石黑一雄拿笔记下了片名,露出了恍然大悟的笑容。几秒钟后,我在屏幕这端听到了他延迟传来的、爽朗的笑声。

“我得诺奖,但我不是无所不能”

GQ报道:2017年你获得诺贝尔文学奖的时候,正在写《克拉拉与太阳》,但“不得不停笔”,得奖对你这本书的影响是什么?

石黑一雄:推迟了这本书的出版。除此之外,没什么影响。诺奖的影响可能会发生在将来(笑)。我只能希望它不会真的改变什么。我见过很多得到诺奖的科学家,他们会谈论一种“天才综合症(genius syndrome)”——当一个人拿到诺奖后,会变得有点疯狂,认为自己无所不能。在科学界,你擅长的领域一般来说非常狭窄。你因为这狭窄的领域拿了奖,却开始对其他一无所知的领域大加评判,科学家们一直都知道这其中的危险所在。我必须汲取教训,牢记自己擅长的是什么,获得诺奖的原因是什么。在文学上,我有自己专业的地方,但这并不意味着我无所不能。

GQ报道:你之前写过科幻小说《莫失莫忘》,其中克隆人为人类提供器官,到了《克拉拉与太阳》,人工智能陪伴、治愈人类。人类与克隆人、人工智能的关系似乎是纯功利主义的,这会成为我们技术进步上的道德困境吗?

石黑一雄:对应到现实,两本书的道德议题并不相同,如果我们真的可以克隆人,不把他们当人看当然是错误的,但如果我们有很多机器人,我也不确定这会是一个问题(笑)。我最近和麻省理工学院的教授Kate Darling聊过机器人与人类的关系,她的观点很有意思:即便机器人没有任何感知,我们残忍地对待他们,并且习惯于此,这会对我们自身产生影响,让我们更容易残忍地对待其他人类。这就像是一种训练。我们如何对待动物、机器、玩具,某种程度上反映了人性的一面,也说明了我们会如何对待同类。

GQ报道:《克拉拉与太阳》里,选择了一个人工智能凝视人类的视角,这样的视角背后是怎样的思考?

石黑一雄:对故事讲述者而言,外来者视角是一个很有用的工具,用以审视熟悉的世界,突然间一切都变得陌生起来。克拉拉比外国人、外星人更奇怪一些,她没有携带自身的价值体系,如果她来自火星,会带着火星的习俗看待人类。最吸引我的是,克拉拉一开始没有记忆、没有历史、也没有负担,就像婴儿,但她能够快速学习和积累。过去我写了太多被历史困扰纠缠的主人公,他们试图隐藏过去的记忆,而一个没有记忆的主人公,以干净的、不带偏见的方式看待人类,对我而言非常新鲜。

在故事开头,克拉拉的凝视有两个特点,一是她相信太阳代表所有美好的事物,不仅对她和她的同胞如此,对所有人类也是如此,二是她知道自己被制造出来的目的是帮助青少年,让他们不再孤单,所以她对人类的孤单情绪非常在意。拥有“AI凝视”的好处是我能精准选择我想表达的方向,使之变成书的主题。如果主角是一个人类,我需要提供她为何会注意到特定议题的背景。

GQ报道:让叙事更便捷了。

石黑一雄:如果我选择一个来自中东、最终去了美国的15岁难民,我需要立即处理所有关于中东的问题。他的视角将更多关于他的过去,而非眼前,但这不是我想写的。我想写最基本的命题:人类的孤单,人有灵魂吗?人类与动物、机器的区别是什么?爱是什么?爱是毫无逻辑的吗?如你所说,这是一种便捷的手段,我可以直接决定主人公凝视的到底是什么。

GQ报道:克拉拉被设定为一个女性,且非常温柔,这其中也代入了性别视角吗?

石黑一雄:我认为男性机器人也可以一样温柔。女性不是克拉拉最重要的身份,她没有“性别”,她是一个机器。但我脑海里确实闪过一些想法,如果主人公是青少年的同伴,乔西和一个女性机器人之间要少很多性张力,她们更像姐妹;换做男性机器人,我必须解释他和一个年轻姑娘之间是否有浪漫维度、或者性维度上的互动。

当我写这本书的时候,非常清楚我不写两种人工智能类型的小说——它们已经被很好地讲述过,但我总是一次又一次地看到类似的故事。一种是最终背叛人类的人工智能仆人,人类变成受害者或奴隶,人工智能统治世界,这是典型的AI叙事,《2001:太空漫游》就是极其精彩的例子;另一种是人类与人工智能恋爱,这样的类型有一些变奏,比如人类和商店里的人偶恋爱,和性爱机器人恋爱,每年都有这样的故事。也许最近成功的例子是电影《她》。

当我决定使用人工智能叙述者的时候,我不想要这两种类型的元素。如果乔西是一个女孩,那么克拉拉最好也是一个女性机器人,这能够减少读者对二人是否有浪漫关系的阅读焦虑。

GQ报道:你会给你的女儿买一个克拉拉吗?

石黑一雄:她现在29岁了,有男朋友了,她可能不会乐意(笑)。如果她只有14、5岁,我的答案是不会。

在女儿成长的过程里,我、妻子、女儿,我们什么事都一起做,我知道对大部分人来说,父母长时间陪伴孩子是不可能的。不是他们不够爱孩子,只是在现代社会必须如此。过去五六十年,我们总是用科技提升效率,发展经济,并为此买单。如果人工智能可以解放我们,我们就可以重新组织我们的社会,父母和孩子不会像过去那样长时间地分离。这是一种希望,目前没有任何人工智能实现了这一理想。我希望我们不仅仅用人工智能让大家更努力工作。

有趣的问题,我希望我不用买克拉拉给我的女儿,因为我更想自己陪伴她。如果我和妻子不得不与女儿分离,我则希望她拥有克拉拉而不是《2001:太空漫游》里的“哈尔”。《终结者2》的阿诺·施瓦辛格也是青少年不错的陪伴者。

“我不介意毁掉别人的作品,但不想毁掉自己的”

GQ报道:你是一位影迷,有哪些科幻电影对你产生了影响?

石黑一雄:《2001:太空漫游》一直对我有巨大影响。第一次看这部电影的时候,我才15岁。还有《终结者2》,也许这是与《克拉拉与太阳》关联度最高的电影。它是关于父母如何养育孩子的故事。

阿诺·施瓦辛格的角色几乎是所有父母的终极理想,因为他能保护他的孩子。他是人工智能,保护孩子是他唯一的工作,即便他自己不再完整,仍然要完成这个任务。这和《克拉拉与太阳》的相关性很高。

《2001》也是关于人工智能的,“哈尔”身处人工智能和人类的战斗之中。第一次看时,最触动我的是片尾,当宇航员离开木星,大荧幕上有很多奇怪的色彩和光影,持续了很久。即便当年我年纪小,也在电影院被这个场景震惊——这是主流电影,我坐在这里,却像看一场先锋艺术。通常来说,你没法劝服影院这些人去看哪怕几秒这种奇怪的、抽象的艺术。我觉得这很有趣,它被放进了一个框架和故事里,观众知道如何联想这些画面,如何通过宇航员的眼睛观察木星之外的东西。

当我决定从人工智能的角度写《克拉拉和太阳》时,突然想起了这个,于是我就想尝试一种奇怪的、试验性的写作。一般人会觉得这是先锋艺术,但如果我设定一个框架,比如克拉拉看待世界的方式,读者就能跟随我,就像观众跟随《2001》的结尾。这是我从《2001》学到的重要一课。

我喜欢科幻电影。弗里茨·朗的《大都会》,我也觉得很有趣。

GQ报道:你说过小说需要提供只有小说能提供的内容,而不是一个纸上的电影,在表现科幻主题时,哪些方面是只有小说能提供的?

石黑一雄:非常难回答。我没有读过大量的科幻小说。电影能营造空间的探索感,能够带来一些恐怖的元素,或者外星人。书本很难创造那样的震撼。科幻小说的亮点在于它的构思和观点,不仅仅是视觉效果,有些科幻小说非常详细地阐述真实的科学,比如《三体》,有时候甚至需要像写论文一样去阐释它们。

电影很难做到这一点,一个演员五分钟的对白没法解释出什么,所有内容都必须被放进真实的画面中。如果你的确要从更深的维度去探索哲学和科学的理念,小说会是更便捷的渠道。

我从没有写过那种科幻小说,也买过一些,但没读,对我来说太难了,我打开它们像看到很多潦草的公式,也许得等我有精力了再读。

科幻小说擅长处理人脑海中发生的事。如果拍成电影,演员也是一个局限因素,即使他是一个好演员,但他也只能运用自己的情绪和想法去表演,所以当你需要展现你脑海中的细节和想法,尤其是一些记忆如何触发另一些记忆,或者你现在的想法触发了曾经的记忆,这些通过文字可以更好地表达,而不是电影。

《飞向太空》尝试做了一些,融合了现在、过去、记忆,就像是梦境。人们说那是杰作,但是我欣赏起来很困难,有些无聊,也许读原著会更好。

GQ报道:你也做编剧,有想过改编自己的作品吗?

石黑一雄:我不想自己改编。因为我不是个好编剧,希望更出色的人去做。我不介意把别人的作品毁了,但是……我自己的作品,还是希望它能被改变成一个很不错的电影。所以别选我(笑)。

而且我觉得这需要一个拥有全新视角的人去做,不介意切割一些东西,创造一些新的东西,如果我花很久时间,有时候是4、5年在一部作品上,我不想再重新开始一次——就像是结束了一场重要的考试,你毕业了,有人告诉你必须从头开始。

一般来说,一旦我完成了一部作品,会非常渴望开始我的下一个项目。我从不尝试将我的作品搬上大银幕。

现代技术和大数据对我们来说是问题,僵尸和吸血鬼不是

GQ报道:你的同辈作家伊恩·麦克尤恩也出版了讨论人工智能的书《我这样的机器人》,你看过吗?

石黑一雄:没有。当我写《克拉拉》的时候,他也知道我在写这本书,其实如果不是因为诺贝尔奖,我们俩的小说会同一年发表,那会很棒。我听说他对我的书很担心,但我对他的书不担心(笑),我知道我们的小说会非常不同。我在创作的时候不会去读别的书,以免影响到我,但是当我做完宣传,会去读那本书。

GQ报道:你给他寄你的新书了吗?

石黑一雄:英国还处在封锁状态,出行被限制,此次的宣传也非常别扭,不能到其他地方,不能去邮局或者去排队。一般来说我会亲自寄一些书给其他作家、朋友,只是现在还不能。我也担心他们可能会觉得我在忽视他们。但是伊恩·麦克尤恩可以在亚马逊上买我的书啊,我确定他买得起(笑)。

GQ报道:你们都是非常成熟的作家,不约而同将目光投向技术与人类的关系,这是否是我们时代的文学绕不开去的主题之一?

石黑一雄:描写当下世界而不提及科技是有可能的。许多作家会将故事的时间设置在过去,而描述的是当下。但是无论故事本身是否关于科技,都必须明白,我们现在所担心的是急速发展带来的巨大变化。我们必须从中找到启示。

我们正处在一个关键的、可以和工业时代、农业时代比肩的节点。人们的生活发生巨大变化。互联网大战在我们身后,而互联网带来的改变正在眼前。如果文学没有意识到这些是很奇怪的,就像你在二战之后开始写作,不提及二战带来的改变是很奇怪的。我不是说每个人都得写科幻小说,但我们需要思考发生的变化,如何面对这些变化,如何重新认识自己,如何改变我们的生存模式,如何重估事物的价值。

这是个令人兴奋的时代,也是个充满危险的时代,我希望国际之间能有更深入地探讨,不仅仅局限于书,还有流行文化。我想看到更多的电影、电视节目去探讨人工智能、基因编辑的问题,少呈现僵尸和吸血鬼的故事。我不觉得僵尸和吸血鬼会是个大问题(笑),我们应该去担心现代技术和大数据,这能为我们带来巨大的好处,我们必须知道技术如何重塑我们的社会。

GQ报道:文学一直在讨论“人何以为人”,科技进步将这一问题再度抛出,你的书里也讨论了基因编辑,科技是否会最终改变人的定义?文学又将如何处理这一议题?

石黑一雄:过去一个世纪,文学对人与宗教,人与上帝的关系问题很感兴趣,陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰的书都在追问何为人、何为人类的灵魂。目前这些问题又重新回到了我们的视野,但蕴藏在人和科技的关系当中,没有牵涉太多关于上帝和宗教的问题了。

现在大部分人不信上帝了,至少不是过去那种信仰,但我们相信科技和科学,那是始终充满力量的事物,我们会对此害怕,就像害怕天神生气。即使我们害怕科技,也依然无法抗拒它,因为那会为我们创造更美好的生活和世界。对文学来说,这是崭新的。

《克拉拉》就在关切这个问题,人们开始通过不同的方式去看待他人。当你发现自己的女儿可能会死,你能否用不同的方式看待这种失去,能否采取科技的途径,帮助自己停止痛苦,能否用不可能的方式承受“爱”。现在世界上充满了算法和大数据,甚至可以知道我们下周去看什么电影、去买什么,让我们可以通过不同的方式看待彼此,我觉得这些问题让我感兴趣,也是小说的核心。

GQ报道:瑞典学院将你的创作母题归纳为“记忆、时间和自我欺骗”,在你之前的作品中,主人公大多经历过创伤,需要以某种自欺的形式活下去。自我欺骗是我们对抗命运的一种方式吗?

石黑一雄:我认为区分个人和社会是很重要的,所以我在这里只谈论个人。人类有时不得不逃避发生在自己身上的坏事。我们有非常复杂的思想,能够忘记了一些我们不想记住的事情,用其他更容易被我们接受的版本来复述整个故事。

我不想对这件事妄下结论,这是许多人的生存机制。在我的故事里,你会看到人们和记忆做斗争。有些人想记住过去,有些人又不想记住过去。我早期的书确实如此。

但比如《莫失莫忘》,对主人公凯西而言,记忆是她最珍视的东西。她不愿去想和她亲近的人很快会死,她自己也很快会死。某种程度上,克拉拉也是如此。最近20年我作品中的叙述者,倾向于否认未来,而不是过去。

GQ报道:你怎么看待你作品中的不可靠叙述者?

石黑一雄:伊恩·麦克尤恩更擅长使用不可靠叙述者。在我的作品中,我不认为我的叙述者会比日常生活中遇到的人更不可靠。我们大多数人都是不可靠叙述者。如果我接到一个刚失业的朋友打来的电话,我说很遗憾你丢掉了工作,他说没关系,我很高兴丢了工作,我从来都不喜欢这份工作,现在我和妻子的关系好了很多。

除非我是一个非常天真的人,我不会把这些话当真。我们都是人,我知道这样的陈述有很多层次,在很小的时候,我们就擅长翻译这些层次。我认为我们已经学会和不可靠叙述者共存,当我写小说的时候,只是要求读者运用他们和家人朋友交谈时所使用的判断力。有时你会在阅读小说时遭遇那些非常不可靠的叙述者,比如某些纳博科夫小说的叙述者,是一个精神病患者或者他完全没说真话,我觉得这很有趣,但这不是我想要的叙述者。作为小说读者,我不太喜欢不可靠叙述者,读者和叙述者之间必须建立起一种信任关系。在我的书里,叙述者也许不可靠,但他们从来没有真正欺骗读者。

“文学,是我们为记忆而斗争的重要战场”

GQ报道:有一部叫做《杰出公民》的电影,你看过吗?

石黑一雄:我还没有。

GQ报道:电影里的主人公是一位获得诺贝尔文学奖的阿根廷作家,总是写关于他家乡的故事,当他回到阔别已久的家乡,开启了一次冒险之旅,还遇到了自己小说里写过的事物。这是一部非常有趣的电影。

石黑一雄:我必须把它记下来。它叫《杰出公民》。是哪一年的? 不过我看过电影《贤妻》。

GQ报道:2016年,你获得诺贝尔奖的前一年。人们喜欢在小说家、他的家乡和他现在居住的国家之间建立有趣的联系,来观察他讲故事的模式。这对你来说是刻板印象,还是一种合理的推测?

石黑一雄:是的,听起来确实很有趣。有很多这样的著名例子。詹姆斯·乔伊斯在《尤利西斯》里写了家乡都柏林的故事,不同的酒吧、图书馆,但这是他流亡巴黎的时候写的。我认为你可以在你的想象中看到更好的地方。怀旧、分离、流放、记忆会让这些地方在作家想象之中更为生动和有力。作家不是记者。他对头脑中的城市,而非真实的城市负责。

只要他没有以某种破坏性的方式扭曲事实,那就没问题。因为你写的不仅仅是一个地方,还是生命中已经消失的一段时光。对我而言,我是在写童年。当我成年后,在英国写日本,即便没有直接写下那些经历,写的也是人生中一段再也回不去的时光。分离带来的怀旧之情,会因为你无法回到生命中某个特定的节点而变得更加强烈和深刻。如果你离开了某个城市,会更容易让它代表你,但当你无法返回的时候,它变成了你失去的这个地方的一种物理化身。

GQ报道:你35岁时再次回到日本,当时的第一印象是什么?

石黑一雄:那是1989年,现在回忆起来是很久之前的事,很多记忆都模糊了。我记得我先抵达的是东京,东京与我所长大的长崎完全不同,我很快就意识到,我回忆中的日本只是九州岛的长崎,而这座叫东京的城市完全是另一个地方。

我仍然深刻地记得1989年的那个夜晚,在从机场开往市区的汽车上,目之所及全都是混凝土建成的高楼大厦,与我童年记忆中的森林、天空、树木、海洋与港口,并无任何相像之处。我也清晰地记得,经过漫长的飞行后,在夜晚抵达时,疲惫的我看着霓虹灯牌四处闪烁,全都是日本名企的名字:三菱、东芝、松下、索尼、TDK……这些名字我住在英国时也都曾听过,毕竟是知名的大公司。这段路程如同梦境,黑色的高楼林立,写着企业logo的霓虹灯布满了夜空。

在东京最初的几天一切都新奇有趣。日本经济腾飞到顶点,人们充满信心。第二周,我们搭上了去往长崎的飞机,我意识到两地是如此的不同——长崎一点没变,完全还是我印象中的样子。我见到了我的幼儿园老师,她跟我拍了照片,带我去看那间幼儿园,它搬迁过一次,看起来跟原来的那间十分相似。家里的老屋已经拆了,但邻居还住在那里,我并不认得她,但她认出了我,记得我小时候的样子,甚至街角的小卖铺还是同一家人在开。所有的景象都同我记忆里的一模一样,把我与我珍贵的童年回忆紧紧绑定,这感受使我很惊讶。相比之下,东京简直是另一个国家,另一个星球了。

GQ报道:在《被掩埋的巨人》一书中,你写了一个如何书写历史的故事。有太多的力量在争夺对历史的叙述权。世界在这两年发生了巨大变化,文学应该如何处理时代记忆?

石黑一雄:关于个人记忆,什么时候应该忘却,什么时候应该铭记?这对于个人来说是一个大问题,在我看来,它也同样指向国家、社会,以及国际社会。

对社会而言,什么时候最好忘掉一些事情,埋藏一些回忆?有时你必须得这么做,才能避免更紧张的内部冲突,这事关所有人,特别是在历史上曾发生过冲突的不同群体之间,为能够相处下去,你必须在某种程度上做出遗忘。

就在今早,我还听到了关于近期北爱尔兰陷入困境的新闻。它属于英国,但近几天来那里发生了很多暴力事件、骚乱。英国脱欧的进程重新唤起了北爱尔兰不同社会团体之间的纷争,在此之前他们已经和平共处了许多年。我在英国长大的这些年里,英国国内一直有爆炸、恐怖主义事件发生,而突然间在北爱尔兰的社会冲突中也有人丧命。我们希望英国脱欧不会唤醒更多的问题,过去的几个晚上人们都在关心着贝尔法斯特,那里重现了多年都没有发生过的持续性暴力事件。有些人说,暴力冲突是被蓄意唤醒人们回忆的人所激化,他们利用了因封锁而压抑沮丧的青少年,利用他们走出家门实施暴力。另一些人说,他们的愤怒是合理的,英国政府在整个脱欧过程中都未曾顾及他们的利益。

另一个回忆重现的例子是目前非裔美国人面对的紧张局势。美国内外的人们认为这是由于美国人们从未正视非裔美国人在历史上到底经历了什么。除非他们正视历史,真正理解白人群体对非裔美国人的所作所为,(否则问题永远不能解决)。从内战结束、奴隶制被废除,到1964年民权法案被签署之前,这近一百年的历史,对于大多数美国人来说是一片空白。那段时间里很多带有歧视性的不公正法案被通过,我想这才是今天问题的根基。

许多人说,美国正在以“变得更好”为名义忘掉这一切,但如果我们不设法解决好曾经发生过的一切,我们永远无法“变得更好”,因为许多系统在当今仍是不公平的。除非我们诚实地面对历史,我们永远也不能前进。

我想全世界的社会都面临着这个问题:何时忘却,何时铭记?对于国家来说,记住过去是十分困难的。其中一个很重要的问题是,作为个人,记忆储存在哪里是显而易见的——它就在个人的脑海中;但国家的记忆银行在哪里呢?是谁在守卫它?谁在保存它?这就涉及你刚刚提出的问题,这是叙述权的斗争。

当叙述的内容是国家与社会的记忆,应该如何保存?谁在掌控记忆?谁在掌控着这个系统?这会变成一场巨大的斗争,因为斗争记忆就是在斗争未来。在我看来,文学显然扮演着重要角色,流行文化也一样。我一直认为自己非常幸运,不仅获得了文学最高奖项诺贝尔奖,而且作品在全球广受欢迎,有很好的销量。我认为仅仅写书给大学里的人看,把故事留在小圈子里被研究是不够的,它应该面向更广大的世界。小说、电视、电影、摇滚乐,都是极富价值的工具,是我们为故事的叙述权、为记忆斗争的战场,能使少数人的把控变得困难重重。我对此深信不疑。

GQ报道:“谁生,谁死,谁讲述故事。”

石黑一雄:我还没有看过《汉密尔顿》,但我想它说的是对的。

GQ报道:你在诺奖获奖词里说,文学可以建构桥梁。如今的世界似乎更加陷入分裂和纷争,你对文学的作用是否仍然非常乐观?

石黑一雄:我不敢说自己是乐观的。2017年我领诺贝尔奖时,世界确实看上去比十年之前要分裂。但从另一个角度讲,我今年66岁了,在我成长中的绝大部分时候,世界是更加分裂的。在冷战中,欧洲几乎被一面墙从中间分隔着,特别是东欧,我指的可不仅仅是柏林墙。年轻时,我经常和朋友一起在欧洲旅游,有许多地方是去不了的。至于苏联我们想都不敢想。我刚上大学的那几年,西班牙仍在独裁统治下,希腊处于军政府控制中。世界如此分裂,旅行在那时是很艰难的。现在可要好多了。

不过在2017年,我仍对于试图把我们带回分裂时代的事件作出了种种思考:英国正在脱离欧盟,国内发生了苏格兰独立公投。在世界范围内,人们都在努力撤退到自己的部族中。这是对全球化以及国际资本主义惠利不均的效果的反应,世界越是发展,人们就越是愤怒,他们认为返回到更小的社会单位能带给他们更好的福利。

理解了这些,我愈发感受到文学对国际化所做的持续努力是非常重要的。即使是一国之内,文学也在寻找跨越阶级的声音。不仅是阶级,在美国,社会在价值观和观点上的分裂愈发明显。像我这样的人,很容易活在同温圈层之中,即使去往世界各地,北京、上海、东京、法国,也只能见到与我价值观相近,对文学和国际人文艺术感兴趣,抱有自由主义观点的人,几乎不与价值观完全不同的人对话。

文学正是在这样关键的时刻为打破边界、藩篱做出努力。我指的并不只是大家去看其他民族的文学作品——这当然也很重要——我指的是在文学中,我们应该抱着开放的心态倾听那些可能令我们非常不适的、不同的观点。真诚的文学应当努力地表达不同的观点,我们必须这样做。文学是我们越过边界理解事物的最好方式。

电影也发挥了很大的作用。过去10到15年间的伊朗电影带给我很大启发,因为这些出色的伊朗电影人,阿斯哈·法哈蒂、阿巴斯·基亚罗斯塔米,我现在对伊朗有着完全不同的理解。他们并不是在拍政治电影,只是讲述伊朗社会中的人。我想电影和小说一样,都在提醒我们,我们都是人,这一点在当今非常重要。

本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),作者:靳锦,编辑:河岸