本文来自微信公众号:翔哥有话要说(ID:xgyhys1212),作者:科比爸,题图来自:视觉中国

最近看了一个洪灏与王庆对话的对话节目,讨论得非常好。

过去三十年,尤其是在过去二十年里(中国加入WTO),其实是“确定性”的世界,也就是“美国治世”。美国固然有霸权(政治、美元),但它提供了安全秩序、世界货币两个公共品,也承担了贸易逆差(世界货币的特里芬难题)、军费开支浩大和对外援助(财政)的成本。

美元作为世界货币,也就缺乏弹性,导致制造业成本太高,产业转移,一定程度上加剧了贫富差距,同时依赖进口。

还有一个最大的公共品是对秩序的形而上、意识形态的解释,成为全世界各国改革的“锚”和路标,各国被教导不用自行探索,只需要沿着路标走。

但眼下秩序变动带来的“不确定性”问题是:新崛起的国家是笃定冲击和改变这种秩序进而也准备提供秩序变动后的公共品呢?还是冲击获得回报,就继续认同这种秩序,放弃独立构建秩序并且也不承担提供公共品的义务呢?

另一个问题是,过去20年,中国作为美元秩序下的生产国,依靠人口红利大规模生产,从澳洲巴西智利等国输入矿石,从中东输入原油,从日本韩国等地区输入中间产品,从欧洲输入设备,生产完成一起出口美国薅美元,美元储备作为人民币发行的准备金,一个完整的闭环。

这个闭环大大降低了美国乃至全球的通胀率。所以全球宽松,在失去了生产端压力的欧洲、美国都没有通胀,推动的是资产价格上涨,而通胀压力一直在中国,中国为了PPI不传导到CPI,费劲调控。

所以王庆在回答洪灏的提问时,挑了下眉毛,“某种原因通胀起来了”。

如果全球供应链、价值链和生产链条要被政治重塑,生产端因为非经济原因转移掉,发达国家货币与生产的链条没那么长,失去现有生产大国的调控,通胀可能会起来;如果中国的老龄化、少子化持续,叠加产能因印度等潜在承接国无法承接,生产成本上涨,未来终端产品的价格也可能不会像现在这样缺乏弹性。

所以眼下“低利率低增长低通胀高债务”挺糟糕,但未来并不见得就比现在好。

一、巨物恐惧

在“漫长的19世纪”,欧洲自以为只面临着一个大问题,那就是“德意志问题”或者说“普鲁士问题”,经过多年的统一战争到1870普法战争后,德意志地区300个邦国终于被普鲁士容克们置于一个共同体之下。

普鲁士对欧洲的秩序挑战并不仅仅是打破了欧陆的均势,而是瓦解了17、18世纪世界秩序的一个基础之一,那就是人数并不多的欧洲国家依靠技术、军事组织的优势统治了这个星球绝大部分地区和人民,可以任意占领和肢解“非文明国家”。但在欧洲,这些列强之间彼此技术与人口的比值处在均衡状态,俄国土地和人口是BUG,但技术不行;奥匈帝国民族矛盾丛生,哈布斯堡家族勉强维系着帝国统一。

普鲁士的崛起统治了德意志地区,人口快速增长,经济快速扩张,各种卡特尔组织膨胀,一个有技术、人口又相对占优的大国崛起,迅速打破了欧洲大陆均衡,并且可预见的将来会继续对法、东欧形成压倒性的优势。

欧洲大陆面临着来自本土的“巨物恐惧”。

辽阔幅员、人口众多、科技发达的民族国家巨物,是远比本土人口不多靠殖民地统治的帝国,更具力量的东西,其动员能力和战斗力完全不在一个维度。

所以普鲁士的兴起,是巨大民族国家兴起的一个开端和标志。

就在英法头疼这个巨物时,它其实仅仅还只是个小东西。因为大西洋那边,美国人口迅速从18世纪中叶的数百万,到1860年膨胀到数千万,南北战争清扫了内部的分离势力,彻底解决了欧洲列强借南部邦联干预北美事务的威胁,统一后的美国幅员已经扩张到太平洋,并且即将进击夏威夷。

改变20世纪历史的两个超级怪兽美苏,正在“德国问题”的掩护下猥琐发育。

两个看似在意识形态、生活方式、地缘利益完全不同的超级怪兽,在当时其实有共同的敌人,那就是英法历经百年建立的殖民秩序、瓜分的世界市场。所以,纵使1946~1947年铁幕徐徐降下,美苏还是在1956年联合拆除了英法殖民世界的支点,在“旧日帝国主义”的废墟上,重新瓜分世界。

二、总动员令与高压锅

回头看看8个月前的《新Cold War 抑或战国时代来临?》这篇文章,大体符合现实趋势。

不足的地方,是对一战前的全球贸易没再深入探讨下。当时世界贸易其实很发达,英德贸易也挺好。战前两国还一起军演,两军告别时,互敬为兄弟。那时候人们天真烂漫,觉得未来会更美好,但个体又限于困顿之中,社会气氛焦躁,总觉得战争或许能改变些什么,那时候人们以为布尔战争只是遥远地方的一次事件,而没意识到马克沁、总体战的时代来了。

政治无法简单从经济中分析,历史的走向当然有大势所趋,老牌列强以殖民地构建的各个贸易区当然会被新挑战者所觊觎,新列强当然会愤怒于不被“承认”,如果普鲁士制度是优越的,李斯特是正确的,那么不列颠当然要证明斯密-洛克才是正确的。

秩序的变动之下,最微妙的地方,就是过去是商业时代,人们以为商业能改变世界,跨国企业能推动“世界是平的”,创新能普惠所有人,云云。

而现在政治争端加剧,国家们露出了它们本来有的尖牙利爪,重申它们才是这个星球最大的玩家。

另外一件事就是英镑的统治秩序,固然是二战到布雷顿森林就下葬了,但1956苏伊士运河危机才彻底盖上了土。一直反对殖民正当性的美国与无产阶级的灯塔红苏联手终结了英法的殖民世界,当英法从埃及撤军时,全世界的被殖民者们看到了新世界,几年之后,旧有的殖民秩序就加速土崩瓦解。

余波到法兰西在阿尔及利亚的流血和弹压,法国君队的残暴,刺激了1968年法国左翼运动的兴起,全世界都要砸烂旧世界的狗头。

Cold War结束后,“历史的终结”让渡于经济全球化占据舆论和思潮的高地,在人类历史上并非没有过这种乐观,那就是普法战争后的欧洲无战事,但那并非是战争的终结,而是蓄势。

所以我们要习惯和适应高强度的政治对抗,乃至各种军演,互相试探底线或许能让决策者们更心里有数,更冷静。

但麻烦的就在于各国民众们似乎越来越缺少耐心了。当民众在思想上被动员起来,它的反噬力,是新老列强都最终发现难以驾驭的。

所以一战的教训应该是,比起地缘政治那点虚无缥缈的利益幻觉,内部问题才是最重要的,看似是地缘政治秩序的变动,其实内部的高压锅才是真正的动力源和最应提防的。试图在外部采取冒险转移内部问题的压力,最后是同归于尽。

在最关键的时候,总动员令对谁都没好处,唯有坐下来谈,解决各自内部问题。

只是,从博弈结果来看,这个选项比各自发总动员令要难达成得多。

三、非正式贸易壁垒

如果说未来的趋势是“政冷经热”,那么“政冷”之下,“经热”能维持多久?

年轻一代可能没有这个记忆,那就是上世纪90年代世界贸易谈判中,纺织品配额是核心话题。1986年乌拉圭回合谈判将纺织品贸易列入谈判议程,当时欠发达国家向发达国家的贸易大宗就是纺织品,欠发达国家能向发达国家销售多少是配额制的,当时贸易谈判的一个大问题是逐渐要取消配额。而90年代中国纺织品出口大幅增长,2005年起,纺织品贸易才取消配额,到“无配额时代”。

从那时到现在,中国成为世界最大的纺织品出口国,旺盛的需求推动了中国成为世界最大的棉花进口国,进口量不能满足需求,新疆的长绒棉产量快速增长,中国成为世界最大产业链最完善的棉、纺织品进出口国。

所以正式的贸易壁垒逐渐消除,但以劳动、环保等为理由的非正式贸易壁垒会越来越多。

非正式的贸易壁垒还包括碳排放。早在2011年(好像)应对气候变化大会上,中国气候变化事务特使解振华曾经非常愤怒回击发达国家嚷嚷要发展中国家削减碳排放,却没有提供承诺过的援助和技术支持。网上有视频,可以找来看。

发达国家从推动削减碳排放到现在的“碳中和”,一个核心问题是:发达国家一直施压发展中国家强迫削减碳排放,未来可能是要想进入发达国家市场就必须达到碳中和认证,否则就会被限制进口。“碳中和”就会成为一个非正式贸易壁垒的手段,未来输入发达国家的产品可能需要“碳中和”认证。

中国是世界工厂,是世界最大的碳排放国,我们接了发达国家的订单,获得了报酬,但碳排放是在国土上的。按照扯皮了多年的气候变化协定,中国一直都被施压要减少碳排放。

所以与其被动接受到时候面临困境,不如主动出击,扛起议程设置,亲自领导碳中和战略。碳达峰、碳中和将是一个影响中国经济未来40年的长期变量,并且会被坚定不移地执行、贯彻下去,不但上市公司的业务会被引导,一些行业面临产能整合、淘汰,依赖煤炭的省份也在将来面临产业升级的重任,金融机构的产品也应该据此做调整推出合乎碳中和目标的产品,减少对碳排放过度的行业的投放。

这对于依赖传统能源的北方来说,恐怕将会是巨大的压力。未来南北经济的差异,也将深受此影响。

碳达峰、碳中和还会深远地影响能源、汽车等行业。新能源车的普及,用电量需求也会增加,但要完成碳中和,就会减少火力发电的占比,这会加剧电力的结构性矛盾。

风能、光能等新能源过于依赖天气,并且发电不稳定,发电高峰与用电高峰不匹配,火力发电厂网络要是被取代,过于依赖太阳能、风能这些新能源,遇到08年那种冰冻灾害可能局部电网就会发生大面积停电。

受福岛核事故的影响,德国决定弃核,电价成本立刻上升。核能在德国、日本是政治问题,但在中国不是,中国作为生产大国、人口大国,电力需求庞大,需要稳定的电力。

在全世界环保组织要求弃核、用爱发电的舆论浪潮中,未来禁止核电会不会也成为一个非正式贸易壁垒呢?

所以必须未雨绸缪掌握话语权、管辖权。

过去跨国企业合规性审查只需要遵守一套法律话语体系,甚至是以ESG为逻辑的隐形合规,未来则需要遵守两套了。

四、人口结构与大基建

从奥巴马到川普再到拜登,美国一直宣称要重启大基建,口号很响亮但就是一条新路都没看到。

除非美国学中东模式,给拉美人发短期工作签证,让拉美人有组织的去修路盖桥,否则哪里找工人去。一个疫情前几乎充分就业的经济体,大基建的人工成本得多高,结构性隐形失业的人群也做不了劳工。大量短期工作签,修完了路不愿走怎么办,基建横跨十年以上周期,外籍劳工生娃了怎么办。民主党当然欢迎,多赢几次,现在的共和党信奉小政府限制移民,能通过?

战后美国的基建高峰是因为二战后,大量中西部地区的农村青年满世界打完仗,不愿回老家了,往城市涌,找工作,社会不稳定因素啊,怎么办?

让他们修桥修路修公寓去。川普他爹的生意就受益于此。那段时间也正是美国生育率高峰。

二战后生育率暴增几乎是所有共同的现象。这波生育高峰还导致十几年后发达国家觉得发展中国家人口增速太猛,建议计生,韩国是第一个这个干的。当然,韩国也是第一个废除的,但城市化和东亚特色文化,让韩国出生率继续逐年下跌。

所以战后普遍是修路修桥生孩子进城市,基建+生育+城市化+高等教育普及化+全球化,妥妥的盛世。

现在?现在倒过去了。

美国对产业链的审查无非是想若重启基建(虽然不可能做到),防止这边忙活一通,而让中国供应商赚到钱。按现在的全球经济分工,如果美国马上能重启大基建,承包商不海外采购,上哪找供应配套去。

婴儿潮那波白人老了。人口、种族结构也改变了,这对美国的政治、经济的影响是非常深远的。

大基建能大规模、快速推进,在供给端有几个条件:土地价格便宜、劳动力规模大且年轻、没有环保组织等阻力。所以,所有大国、经济发达地区都是在“年轻”、土地价格便宜、食利组织没那么多时推进的大基建。

在洪灏与王庆对话中,王庆认为从经济层面,全球经济是“日本化”,但在社会层面美国、欧洲的情况会不同。我们不妨把这个思考角度放到大基建,那就是:现在发达国家的基建是“香港化”,成本高昂、阻力大、进展拉垮。

中国大陆这边的大基建能在过去多年推动全世界规模最大的基础设施建设,得益于城市化、充沛的农村转移劳动力、强力的征地、环保阻力小。所以在成本抬升前,必须迅速完成国土全境的基础设施建设。

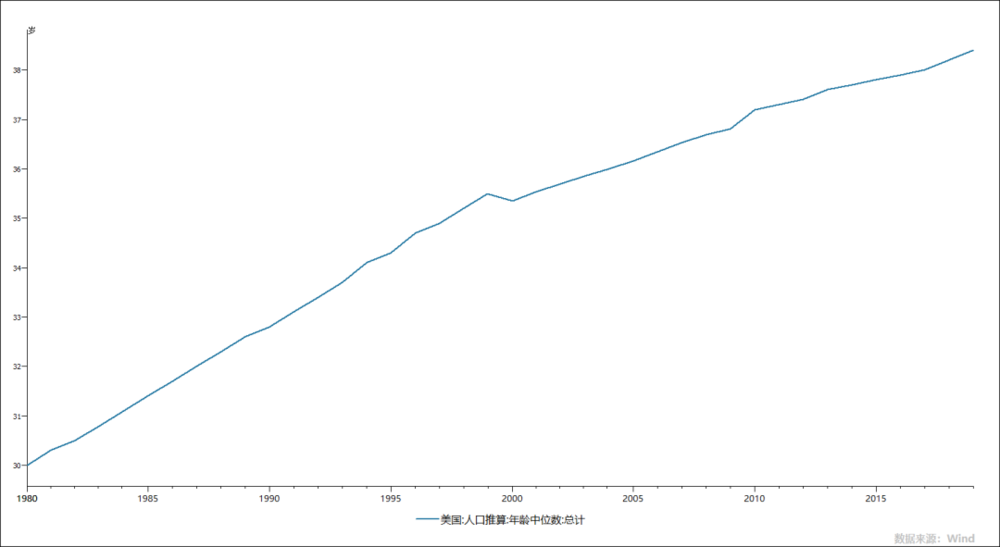

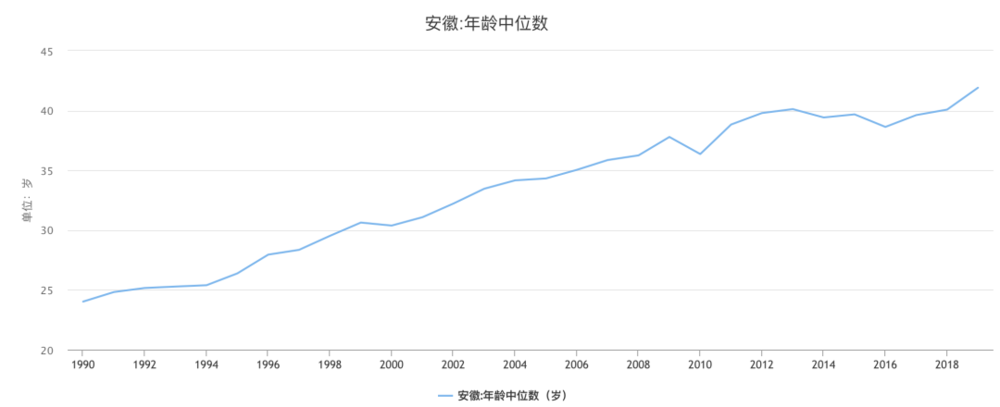

因为中国也在老去,以中部大省为例,其人口年龄中位数已经超过美国。

老一辈逐渐老去,干不动时,年轻劳动力又会有什么变化呢?

五、“消失”的人口

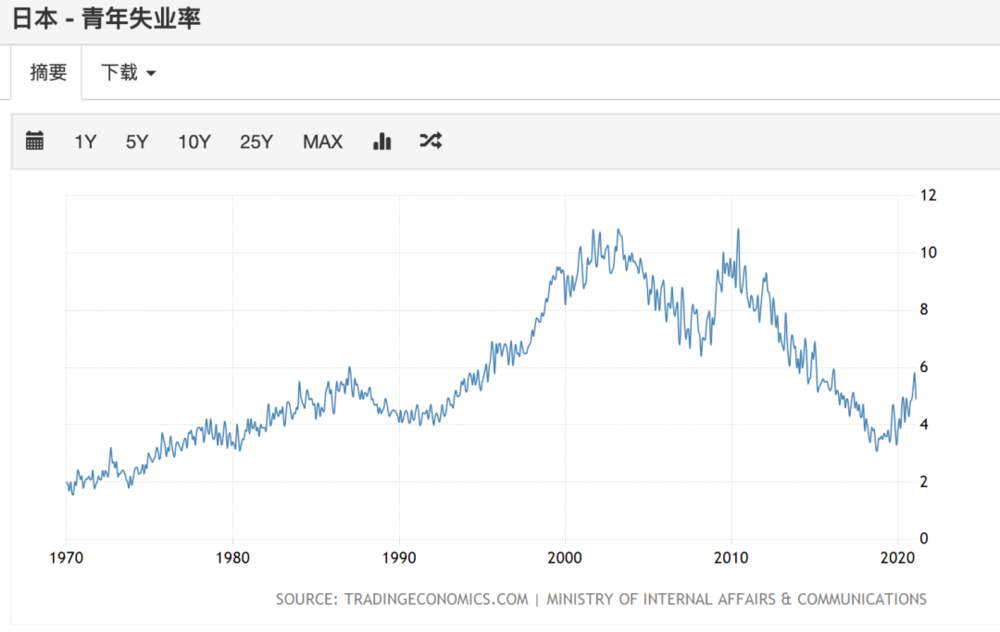

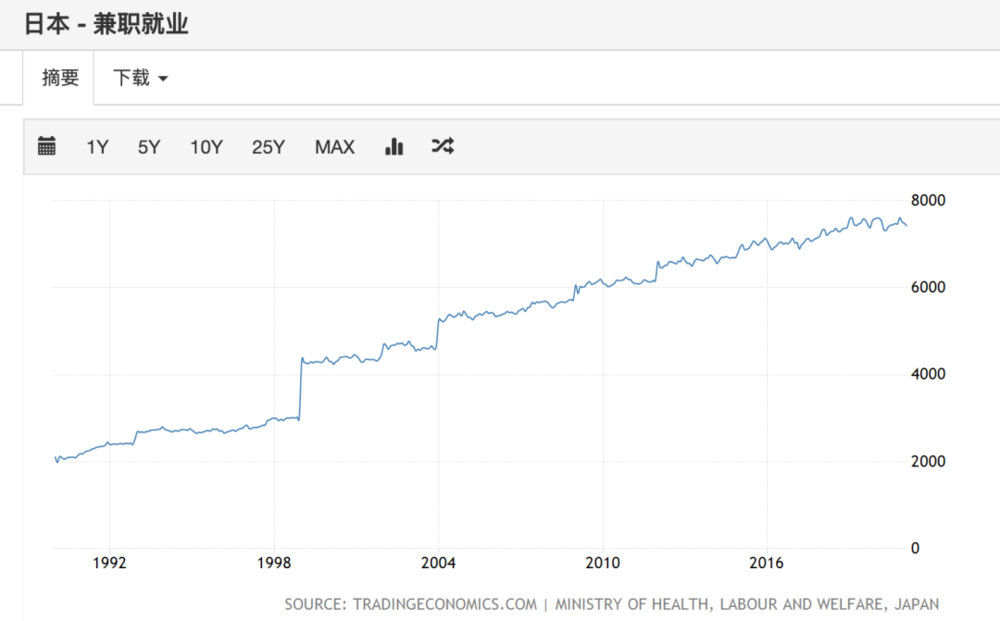

从日韩经验来看,老龄化少子化的巨变下,工厂没人去,大量家族小厂后继无人被迫关停,但都市白领岗位趋之若鹜。产能和订单被迫转移到海外,或者引进研修生和朝鲜族劳工从事低端工种。

从总体上,就业并不是什么问题。

但就业结构发生巨变。所谓“一亿总中流”(いちおくそうちゅうりゅう)的结构逐渐瓦解,“临时工”越来越多。

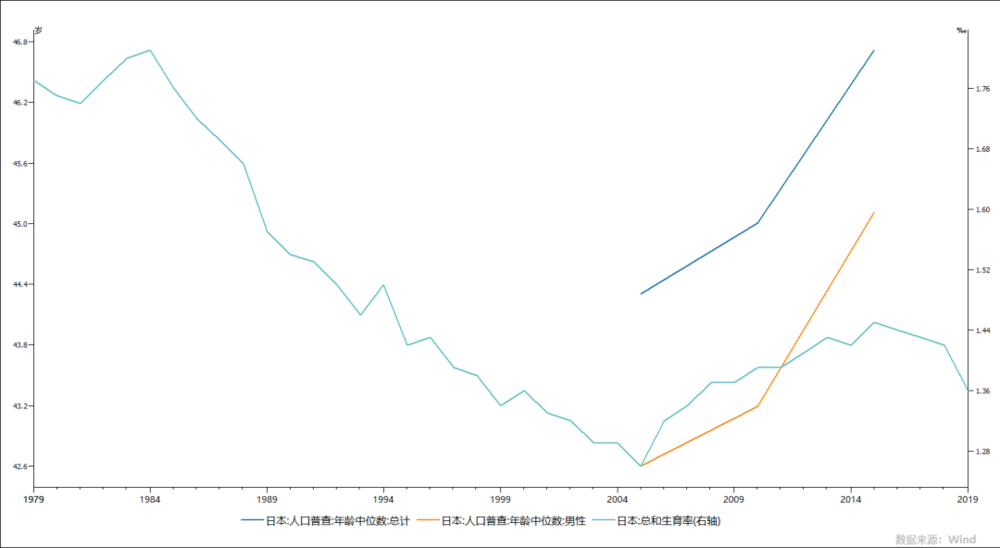

这种工作的不稳定会对生育率产生什么影响不得而知。但日本的总和生育率虽然有所反弹,依旧低于世代更替率。

现在中国情况也相似了,同样是老龄化少子化,未来劳动力人口将从8.2亿降到5.6亿,明年就是上上一波婴儿潮开始60岁,“退休”高峰即将到来。所以也表现为一边是蓝领岗位招不到人,另一边是受过高等教育的白领岗位卷得不行。

所以不能乱搞课外培训,中考分流,减少文科类招生,提升职校教育,为第二产业留足产业后备力量。

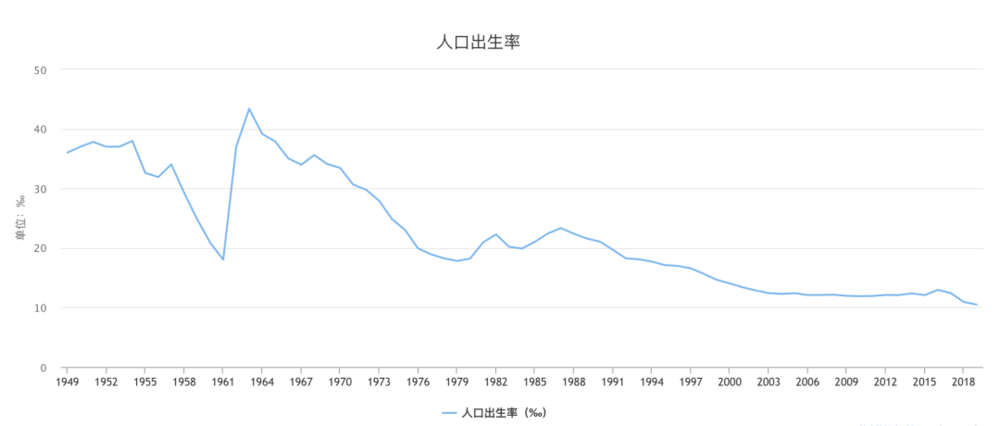

以前看一篇文章,2010年魔都的生育率只有0.74,而农村还“高达”1.44。文章进而阐释说农村人多生没钱也生不重视教育不重视亲子关系云云。

过去整体氛围是对农村人口的生育率过于恐惧,90年时候就有“超生游击队”这种讥讽的小品。

哪怕是这样,人们都没有意识到2.1生育率才刚好是世代更替率,1.44的生育率已经意味着两三代就人自灭了。

何况,现在农村地区总体生育率可能还不到1.44,就算到,也会继续下滑。这其中有农村人口进城的原因,也有经济原因,也有女性意识觉醒,也有经济发展优生的原因。

还有就是光棍。因为之前计生的人为性别筛选导致比例失衡;女性更能融入城市不愿回乡;农村适婚年龄男女供求比失调、彩礼高昂,等等。

还有一种重要原因是彩礼婚姻不稳定性极高,大量这样的夫妻转身各自去打工,后来离异或者弃养的比例极高,现在留守儿童有些地方能高达1/3、1/4比例是破碎家庭的。

你要说没有啊,我身边农村谁家谁家生了五六个。云云。

这也是对的。因为人们意识会有错觉,总是会关注到最显眼那个。广东、福建地区的生育率也高于全国平均水平。在农村也会有特例。

但别忘了2.1是世代更替率,高于2.1才算是“增加”,其后,除去极少数好几个的,绝大多数都是低于此的。总和生育率还是低得可怜。

以为农村、流动人口就是生的多,这是种可怕的幻觉,就因为这种幻觉,之前有人还担心放开二胎城市流动人口将爆生。

只是,根据北京大学社会系的研究,流动人口由于生活压力等原因,其生育率明显低于非流动人口。2010年,非流动妇女总和生育率为1.206,流动妇女仅为1.143。

全面开放三胎或者没有限制,对总体生育率的促进会边际几乎为零。

但对社会影响深远。

那就是有钱或体制内(有机关幼儿园什么的)可以多生。对于这个没有高额遗产税、所有子女继承制的国家来说,也就两代人就可以建立起门阀。

至于穷人和中产,你说可以生一万个,他也没力养,她也不愿生。城市化、意识觉醒、生活流动、自力更生,90后这代连恋爱都不愿谈了,还谈什么生育率。

好消息是,随着国土基建高峰逐渐过去,基建岗位减少,新增劳动力减少,将有助于减轻就业压力;坏消息是,人口国土分布将进一步失衡,缺乏产业的地区失去了基建岗位,人口将加速外流,涌向城市,年轻人不愿进厂,宁愿在城市里非正式就业。

从供给端角度,这可能是除美元宽松商品价格上涨外,另一个通胀压力。

六、老去的世界

全球化自身就蕴含着反全球化的基因。

水平化分工越普及,供应链越细化,跨国分工协作越紧密,各国就越有“受制于人”的不安全感,进而到恐惧。

产业水平化分工,“低端”环节转移到海外,资本、产业自由流动,但人口受限于国籍、意愿难以流动,失去了原本岗位、薪酬降低的发达国家低技能人群,会形成一股强大的“反全球化”思潮,他们失去了工作,却有选票。

跨国交往越频繁,联系越多,信息传播越迅捷,人们思维表面上越趋同,就会激起意识中“自我”定位的警觉,需要标签将“你我”区别开来。所以交往的结果是,越来越用政治化标签来区分群体。

这个星球会越来越政治极化。

在前段时间结束的发展论坛上,萨默斯对未来十年的看法似乎略为悲观,要所有人都警醒一战的教训。当然,他补充说,历史上的东西不一定会重演,“我对双方的一些行为感到挫败。”

秩序变动中的世界,纷争会越来越多,但从Cold War到Hot War的窗口期却很短。

本文来自微信公众号:翔哥有话要说(ID:xgyhys1212),作者:科比爸