电影《时间规划局》(In Time,2011)剧照。 Medium

利维坦按:

很不幸,我们的耳朵是被动的,这意味着它一生要听到很多不想听到的信息:比如,你的死期。当然,这只是一个颇有深意的假设。记得看过一个美国调查(找不到出处了),好像90%以上的人不愿意知道自己何时、以何种方式死亡。

诚如文章所言,如果个体得知自己的死期,其行为或许在放纵和自我反思之间反复摇摆:这就是死亡恐惧的双重施压。试想,一旦这种预知死亡的模式被社会化,整个世界又会陷入何种境地呢?

你和你认识的每个人总有一天都会死去。根据一些心理学家的说法,这个令人不安的事实一直潜伏在我们的脑海中,并从根本上驱动着我们做每一件事,从选择去教堂、茹素和健身,到激励我们生育、写书和创建公司。

对于健康的人来说,死亡通常潜伏在我们的思想深处,在潜意识层面上产生影响。费城儿童医院(Children’s Hospital of Philadelphia)的儿科医生兼宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)的伦理学家克里斯·费特纳(Chris Feudtner)表示:“大多数时候,我们在日常生活中都不会意识到死亡,也并不会多虑。我们更直接地关注眼前的事物。”

然而,如果死亡的不确定性消失了,会发生什么呢?如果我们突然被告知死亡的确切日期和方式会怎样?当然,这是不可能的,但仔细考虑这个假设的场景可以让我们了解个人和社会的动机,并提示我们如何最好地度过有限的生命。

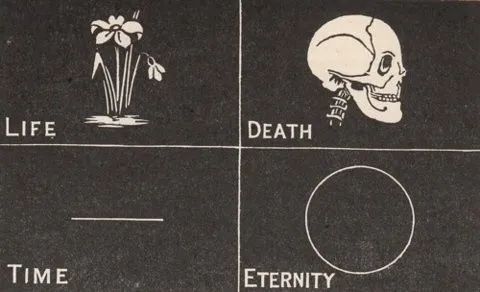

Metropolitan Museum of Art

首先,让我们回想关于死亡如何影响现实世界行为的现有知识。正如纽约斯基德莫尔学院(Skidmore College)心理学教授谢尔登·所罗门(Sheldon Solomon)所说的那样:“我们不过是呼吸着的、排便的、自觉的、随时可能死亡的肉块”,这样的自我意识带来了可能压垮自身的焦虑和恐惧。20世纪80年代的心理学家就对人们如何应对此种焦虑及恐惧产生了兴趣。

所罗门和他的同事为他们的发现创造了“恐惧管理理论”(Terror management theory)这一术语。该理论认为,人类接受一些文化构建的信念——例如,世界是有意义的,我们的生命是有价值的——是为了抵御原本可能会使人吓懵的存在主义恐惧。

在1000多个同行评审的实验中,研究人员发现,我们被提醒将会死去时,会更加坚守基本的文化信仰,并努力提升自我价值感。我们也会更加捍卫自己的信仰,对任何威胁到它们的事情都表现出敌意。

即使是对死亡非常细微的提醒,比如电脑屏幕上闪现42.8毫秒的“死亡”一词,或是交谈时出现在视野之中的殡仪馆——也足以引发行为变化。

(journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00429.x)

当我们想到死亡,我们会更加蔑视并粗鲁对待那些与我们不同的人。

这些变化是什么样子的呢?一想到死亡,我们就会更加善待那些在外貌、政治倾向、籍贯和宗教信仰上与我们相似的人。而对那些没有这些相似之处的人,我们表现得更加轻蔑而粗鲁。对认同我们世界观的伴侣,我们会许下更深的承诺。我们更倾向于把票投给那些强有力的、有魅力的领导人,他们会煽动人们对外人的恐惧。

(psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/0022-3514.58.2.308)

(journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167205282157)

(journals.sagepub.com/doi/10.1207/S15327957PSPR0701_2)

我们也变得更加虚无主义,饮酒、吸烟、购物和暴饮暴食,更少关注环境保护。

(www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103109002285?via%3Dihub)

(journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-9280.00269)

如果每个人都突然知道他们死亡的日期和方式,社会可能会变得比现在更加种族主义、仇外,暴力,人们鼓吹战争、自我伤害和加重环境破坏。

然而,这并不是预先注定的。像所罗门这样的研究人员最终希望,通过使人们意识到死亡焦虑所引发的广泛的负面影响,我们或许能够抵消这些消极面。

事实上,科学家已经记录下了一些人们反抗这些普遍趋势的例子。例如,韩国的佛教僧侣对死亡提醒就不会做出这样的反应。

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28836803)

研究人员对一种被称为“死亡反思”的思维方式进行了研究。他们还发现,要求人们不仅以普遍、抽象的方式思考死亡,还要具体地思考他们将如何死亡,以及死亡将对他们的家庭产生什么影响,这样的思考会引发迥异的反应。

在这种情况下,人们变得更加无私,例如,不管社会是否需要献血,人们都愿意献血。他们也更愿意思考积极和消极事件在塑造他们生活中的作用。

(journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154873)

考虑到这些发现,了解自己的死亡日期可能会让我们更关注生活目标和社会关系,而不是本能地孤立自己。

萨尔茨堡大学(University of Salzburg)心理学教授伊娃·乔纳斯(Eva Jonas)表示:“如果我们能宣传一些技巧以帮助我们接受死亡是生活的一部分,并将这种意识融入我们的日常选择和行为中。了解生命的稀缺性可能会让我们更能意识到生命的价值,并发展出‘我们都在同一条船上’的感觉,促进宽容和同情,并将防御反应最小化。” 这一点尤其正确。

病态人格

不管整个社会的发展方向是好是坏,在个人层面上,对死亡认知做出的反应,会因个人的性格和关于死亡的具体情况而异。

诺丁汉大学(University of Nottingham)的心理学助理教授劳拉·布莱基(Laura Blackie)说:“你越神经质、越焦虑,你对死亡就越感兴趣,也就越不能专注于有意义的生活变化。但另一方面,如果你被告知90岁时将在睡梦中平静地死去,那么你可能也不会做出剧烈反应,你可能会说,‘哦,那很好,继续吧。’”

Designspiration

然而,无论生命是在13岁还是113岁结束,对绝症患者的研究都能揭示出对死亡的典型反应。

费特纳说,安宁缓和医疗(palliative care)的患者的思考通常会经历两个阶段。首先,他们质疑诊疗结果的前提,质疑死亡是否是不可避免的,还是可以与之抗争的。

之后,他们会思考如何充分利用剩下的时间。大多数人可分为两类。他们要么决定尽其所能战胜疾病,要么选择反思自己的生活,花尽可能多的时间和所爱的人一起做能带来快乐的事情。

如果我们知道自己的死亡日期,同样的过程也可能发生。费特纳指出:“即使你知道你还有60年可活,但你的寿命还是会以年、月、天为单位来衡量。当时间逐渐减少,死亡逼近并让人不适,我想人们还是会朝着这两个不同的方向发展。”

尤其是在时日无多的时候,那些选择延迟死亡的人可能会痴迷于如何幸存。那些知道自己注定要被淹死的人可能会不停地练习游泳,这样他们才有机会与死神搏斗,那些知道自己会死于交通事故的人可能会不惜一切代价避开车辆。

然而,另一些人可能会走相反的路——试图用自己的方式结束生命来躲过所预言的死亡。在某种程度上,这将使他们能够控制死亡过程。例如,乔纳斯和同事发现,当要求人们想象他们会缓慢且痛苦地死于一种疾病时,那些被给予死亡自主选择权的人会以自己选择的方式来结束生命。这样他们会感到更有掌控感,对死亡表现出较轻的焦虑,以及更小的防御反应。

(www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=67928)

CNN/Nancy Borowick

那些接受死亡的人可能也会有各种各样的反应。有些人会充满活力地充分利用他们拥有的时间,在创造、社会、科学和创业成就方面达到新高度。所罗门说:“我倾向于这么认为,知道自己的死亡日期会激发出我们最好的一面,会给我们心理上的自由,让我们能够为自己、为家人和群体做更多的事情。”

的确,从创伤幸存者那里得到的有力证据表明,意识到自己时日无多可以激励自我完善。虽然很难收集这些人的基准数据,但许多人坚持认为,他们已经发生了深刻而积极的变化。布莱基说:“他们说自己更强大,更加注重精神世界,更能认识到积极的可能性,更能欣赏生活。他们开始意识到,‘哇,生命是短暂的,我总有一天会死去,我应该充分利用它。’”

(onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/per.1963)

然而,并不是每个人都能成为最好的自己。相反,许多人可能会选择退出生活,不再对社会做出有意义的贡献——这不一定是因为他们懒惰,而是因为他们被一种生活无意义的感觉所席卷。正如殡仪业者凯特琳·道蒂(Caitlin Doughty)所说,“如果你知道自己将于明年6月去世,你还会写这个专栏吗?”(可能不会)。

我们的很多文化都是围绕着避免死亡而设计的。

无意义感可能导致许多人放弃任何可能的健康生活方式。如果死亡是注定的, “我不会再吃有机食品了,我要喝普通可乐,不喝健怡可乐,也许我会尝试一些药物,一整天都吃夹馅面包。我们的许多文化都是为了避开死亡、维护法律和秩序以远离死亡而设计的。” 道蒂这样说道。

不过,最有可能的是,大多数人会在精力充沛和虚无主义之间反复横跳:选择一个星期“坐在家里,将维滋牌乳酪酱撒在30包薄脆饼干上,然后在网飞上观看一集又一集《法律和秩序》(Law and Order)”,然后下一周,按所罗门说,“去施食处当义工”。但是,无论我们处于哪个领域,即使是我们当中最聪明的人(尤其是在我们接近死亡日期时),有时也会变成“一座颤抖的废墟”。

“改变是有压力的,” 费特纳说,“这里我们讨论的是从生至死这个过程中,一个人身上能发生的最大变化。”

对宗教的破坏

新的社会仪式和惯例可能会出现,我们可能会像庆祝生日一样庆祝死亡之日。

实际上,无论我们生活在世界的哪个地方,我们的日常生活都会发生根本性的变化,这是我们知道自己何时、以何种方式死亡的结果。

更多的人可能会接受治疗,这将发展出与死亡相关的专业分支领域。新的社会仪式和惯例可能会出现,我们可能会像庆祝生日一样庆祝死期,会倒计时我们所剩的日子,而不是顺着数活了多久。

现存的宗教信仰将被彻底动摇。人们自觉死期后,异教团体可能由此兴起。“我们会开始崇拜这个告诉我们死期的系统吗?向它献出祭品?把我们的纯真女儿送给它?”道蒂说,“这绝对会破坏宗教信仰。”

人际关系肯定也会受到影响。对许多人来说,找到与自己的死亡日期相近的人将成为必须要做的事,而专为寻找此种同类而设计的交友软件将带来便捷。

道蒂说:“对于死亡,人们通常最害怕的事情之一就是失去所爱之人。这往往比死亡本身更可怕。如果我89岁才死,为什么我还想和一个40岁就死的人在一起?”

CNN/ Nancy Borowick

类似地,如果可以从生物样本中确定死亡日期,一些父母可能会决定打掉注定早逝的胎儿,以避免失去孩子的痛苦。另一些人如果知道自己活不过一定的年龄,可能会选择不要孩子,或者相反,尽早多生孩子。

我们还必须应对新的法律和规范。播客“未来闪影”(Flash Forward)中的一集探讨了假设我们能知道死亡日期的类似情景。其创作人兼制作人罗斯·埃弗莱斯(Rose Eveleth)表示,有关死亡日期隐私的立法可能会被起草,以避免来自雇主和服务提供商的歧视。另一方面,公众人物可能会被迫在竞选前告知其死期(或者可能因为拒绝这样做而引起轰动)。埃弗莱斯指出:“如果一位总统候选人在总统任期的第三天就会死去,这可影响重大。”

埃弗莱斯说:即使没有法律上的强制要求,一些人可能会选择在手臂上纹上自己的死期,或佩戴一个身份牌,以便发生意外后,紧急医疗技术人员确定是否应该救他们。

殡葬业也将受到深远的影响:它将服务于仍然活着的人,而不是失去亲人的家庭。“殡仪馆将无法利用悲伤之人,获取尽可能多的钱,” 埃弗莱斯说,“它将权力以一种有益的方式交到消费者手中。”

在死亡当天,有些人可能会举办精心策划的派对,就像现在那些选择安乐死的人开始做的那样。另一些人,尤其是自身死亡会带给别人伤害的人,可能会出于道德或情感上的责任而孤立自己。埃弗莱斯说,还有一些人可能会选择利用自己的死亡来达到更高的艺术或个人目的,比如参加一出每个人最后都会死去的戏剧,或者一场为自己信赖的事业付出真正生命的拟死示威。

如果我们知道自己死亡的时间和方式,我们的生活方式将会发生深刻的变化。

道蒂说:“人类文明确实是围绕死亡和死亡观念发展起来的。我认为这将完全破坏我们的生活体系。”

文/Rachel Nuwer

译/Sue

校对/Yord

原文/www.bbc.com/future/article/20180618-what-if-we-knew-when-we-were-going-to-die

本文基于创作共同协议(BY-NC),由Sue在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场