本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),作者:庹如山,编辑:靳锦,原文标题:《盗墓硬蹭三星堆,考古学家为什么生气?》,题图来自:视觉中国

怎样一句话激怒一个考古学家?

“考古就是合法盗墓。”

三星堆的考古新发现又一次成为热门新闻时,电视台报道中连线盗墓小说作者南派三叔,激怒了一大片考古界的意见领袖,社科院考古所所长王巍也公开发声,呼吁“摒弃、抵制个别混淆考古和盗墓区别的文学和影视创作”。

这不是大众第一次看到考古圈对“考古即盗墓”的集体愤怒,但考古和盗墓之间的戏说、混淆和误解,必然还会继续激怒这些保护和探寻过去文明的人们。

1. 大众文化对误解的推波助澜

误解从何而来?

一种误解来自“铁路破坏风水”式的伦理道德观。传统的伦理认为,人死之后入土为安,打扰陵寝、暴露尸骨是极不道德的行为,而考古和盗墓都是“挖人祖坟”。甚至有人得出结论,考古比盗墓更可恶,因为盗墓只取财宝,而考古以合法之名,将坟墓翻个底朝天,连骨头和陪葬品都要放到博物馆展览,使亡者永世不得安宁。

另一种误解,则来自对作为一门科学的考古的无知,认为考古的目的和盗墓一样,仅仅是寻找埋藏在地下的“宝物”。所不同之处,仅仅在于盗墓所得归个人,而考古所得放入博物馆,收归国家,于是,考古被视为一种国家许可、持证上岗的官方盗墓。

在对考古和盗墓的误解上,大众文化也没做过太多好事。

出于吸引眼球的目的,媒体对考古成果的报道往往集中于可见的器物,尤其是奇珍异宝的奇观,使大众误以为考古的重要成果就是发现这些埋藏的宝贝。

而考古学家在影视作品中的形象也与现实相差甚远。

1981年上映的美国电影《夺宝奇兵》及其后续之作,都在乐此不疲地讲述着这样的故事:考古学家前往文明世界之外的国度冒险,在蛮荒险恶之地,他们凭借火枪、勇武、智慧和主角光环,打败邪恶的异教徒、怪物和超自然力量,闯过古墓中的重重机关与诅咒,最终寻得宝藏。

主人公印第安纳琼斯博士的原型,据说来自盗走敦煌藏经洞文物的考古学者斯坦因。实际上,这种考古等于探险加夺宝的范式,确实曾经广泛地发生过。而如果以东方的视角来看,这些西方的考古学家们,也确实是一群兼具学者身份的强盗和骗子,或者兼职强盗和骗子的学者。

19世纪末到20世纪初,从中亚到远东,都是这些探险家的乐园。考古、探险、欺诈和盗窃,在他们的行动中密不可分。

1922年,美国考古学者、探险家兰登·华尔纳发表了这样一则声明:“英国人、法国人、德国人、俄国人,已大规模拓展了人类的历史知识,还顺手牵羊从中国新疆带回了不朽的历史杰作,以此丰富自己的博物馆。在那方面,美国人没有任何贡献,几乎已成为令人备感耻辱的一件事儿。”

一年之后,他带领哈佛大学考古调查团,来到敦煌莫高窟。由于大批经卷、雕像已经被斯坦因等人捷足先登,他们逡巡四顾之后,用胶布剥下洞窟里的壁画带走,至今藏于哈佛大学的艺术馆中。

莫高窟塑像与壁画,现藏于哈佛艺术博物馆

如同博物学、生物学等伴随着殖民时代而拓展的学科一样,考古学的确扮演过不光彩的角色。基于对西方文明之外国度的殖民视角,这些考古专注于寻找和搜刮古代艺术珍品,充实西方的博物馆。在这些历史基础上衍生的印第安纳琼斯教授,自然也会把考古和夺宝当做一回事。当然,数十年之后的影视作品已经不好再宣扬“丰富自己的博物馆”,而是把“夺宝”的理由换成了替原主人——印度人、印第安人,甚至上帝,去寻回失落的宝物。

1981年到1989年,《夺宝奇兵》上映了三部,之后隔了19年,才续上第四部《水晶骷髅王国》,但风头已经被讲述美女考古学家历险记的《古墓丽影》系列盖过。

不过这时接过印第安纳琼斯教授的接力棒,把公众对考古的认知带到更深的坑里的,是中国本土的盗墓文学兴起。

2006年,天下霸唱连载《鬼吹灯》,掀起了长达十几年的盗墓小说热潮。之后南派三叔的《盗墓笔记》、阴阳眼的《我在新郑当守陵人》等等系列作品如开棺之后的大粽子纷纷涌现,创造了一个繁盛的、具有中国特色的悬疑探险文学类别。

这些作品的主人公们与印第安纳琼斯教授交相辉映,只不过话语系统从“印第安巫师的诅咒”换成了“寻龙分金”“驴蹄子和黑狗血”。不同的是,无论是《夺宝奇兵》还是《古墓丽影》,至少还把主角身份定义为考古学家,而在国产盗墓文学中,盗墓者这种历来极不光彩的职业,第一次被大规模塑造成知识丰富、身手矫健、充满正义感的英雄形象。而与好莱坞“寻宝传奇”电影趋同的叙事,让考古学家、冒险王和盗墓者的形象,更加重叠且模糊。

自火热开始,“盗墓文学”就受到“洗白盗墓”的指责,并引起过考古界的批评。创作者们自然也知道其中的风险。2015年,根据南派三叔同名小说改编的网络剧《盗墓笔记》开播,主角吴邪的动机从盗墓变成了“保护国宝”,口头禅则是“上交给国家”,这五个字成了当年的网络流行语。

尽皆乖谬,尽皆混淆,考古和盗墓的界限,终究在大众眼中模糊不清。

2. 考古,首先是一门科学

我们要理解考古和盗墓的差别,首先需知考古学是一门近现代形成的科学。

中国古代曾有金石之学,研究古董、青铜器和石刻上的文字。宋代学者吕大临曾著《考古图》,记录当时宫廷和私人收藏的古代铜器、玉器,摹绘图形、款识,记录尺寸、重量,并尽量注明出土地域和收藏之处。

但这些都不是考古,充其量是考古学的前身。

今天的考古学被学界俗称为“锄头考古学”,这个俗称点出了现代考古学的主要特征:它不像从前的古物之学是学者们坐在书斋里研究古董,而是到田野去调查、发掘古代人类活动留下的种种遗迹,来寻找研究历史问题的线索和证据。

五四运动时期,已经有一批“疑古派”的学者如顾颉刚,认为研究中国的历史不能光靠书籍记载,要学习西方的社会科学,从考古发掘的证据中寻找答案。

现代考古学进入中国,一般认为是在1921年。

这一年,北洋政府的矿业顾问、瑞典地质学家安特生(J.G.Anderson)在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现了一处史前文化遗址,并主持考古发掘工作。这处遗址后来被认定为新石器时代的遗存,根据发现地的名称,被命名为仰韶文化。

在那之后,考古学作为一门科学,才在中国真正开展。1926年,在哈佛大学获得人类学博士学位的李济,主持发掘了山西西阴村的新石器时代遗址,成为中国最早独立进行考古发掘的学者,也被誉为中国现代考古学之父。

之后,李济主持了震惊世界的河南安阳殷墟发掘,殷商的历史被证实,将中国有证据可信的历史从周代前推了数百年。

在中国现代考古学兴起之后的数十年中,考古学确实从盗墓那里学到了一些技术。比如著名的盗墓工具洛阳铲,至今仍是考古必备的工具;盗墓者观风望气的秘诀中,一些发现古迹遗存的实用技术也被考古所借鉴;甚至一些盗墓者,也被吸收到考古工作者的队伍中。

据曾经担任过湖南省博物馆考古部副主任的吴铭生回忆,湖南省在1953年成立文物清理工作队,正式录用曾经做盗墓贼、当地称为“土夫子”的任全生、漆孝忠、李光远、胡德兴等10余人,担任“发掘技工”。

据吴铭生说,这些“土夫子”能根据地表土壤判断下面是否有古墓,甚至能通过填土看出古墓的深浅和大致时代,“令人难以置信”。

在之后湖南的考古发掘,包括著名的长沙马王堆汉墓发掘中,这些从盗墓贼转职的“考古技工”都发挥了重要的作用。马王堆1号墓女尸辛追夫人完整出土,也是任全生等人想的办法,他们还因此受到国家文物局和地方领导的表彰。

这些考古和盗墓的纠葛,似乎也为公众对二者的混淆不清提供了一点借口,甚至一厢情愿地相信“高手在民间”。但自从现代考古学兴起以来,考古就将盗墓视为不共戴天的死敌。

不过这一点我们放在本文的结尾再说,先简单科普一下,考古和盗墓,在技术上到底有多大的差异,换句话说,我们先来说一说,怎样科学地挖坟。

3. 怎样科学地挖坟?

科学挖坟的第一步,是陵墓能不发掘,就不发掘。

这个考古界的铁律源自1956年的教训。这一年,国家考古队主动发掘了北京昌平郊区的定陵,也就是明代第十三位皇帝朱翊钧的陵墓。结果由于保护技术不足、工作不周,大量出土的珍贵文物损毁,教训极为惨痛。自此之后,中国的考古界不再主动发掘帝王陵墓。

现行的文物工作方针,也是“保护为主,抢救第一”。简单理解,就是能不挖就不挖。

而后来海昏侯墓这样的重大考古发现,都是因为陵墓被盗,或者因为基建被偶然发现,不得不进行抢救性发掘。

而少数对古代遗迹、遗址的主动发掘,则需要经过审慎的论证和规划。现在被热议的三星堆遗址发掘,即属于这一类。

在这里,我们抛开前期复杂的勘探、测量工作,只看打开墓葬或者遗迹之后的“寻宝”过程,就能看出考古和盗墓的天壤之别。

首先是清理填土和淤泥,需要用手铲一点点分层清理出去。如果发现有空洞,需要分辨是否是一些随葬品腐烂后留下的痕迹。如果是,则要灌注石膏,之后清理出石膏模型。清除出去的泥土,还要过筛,以免遗漏细小的遗物。

如果墓室里有保存完好的棺椁,那么要首先清理好顶部和周围的填土,然后揭开盖板,或者将棺椁整体吊出,运到室内进行下一步清理。

如果棺椁已经腐朽,则需要注意留下的漆皮、彩绘痕迹,腐朽的痕迹也需要被精心测量。

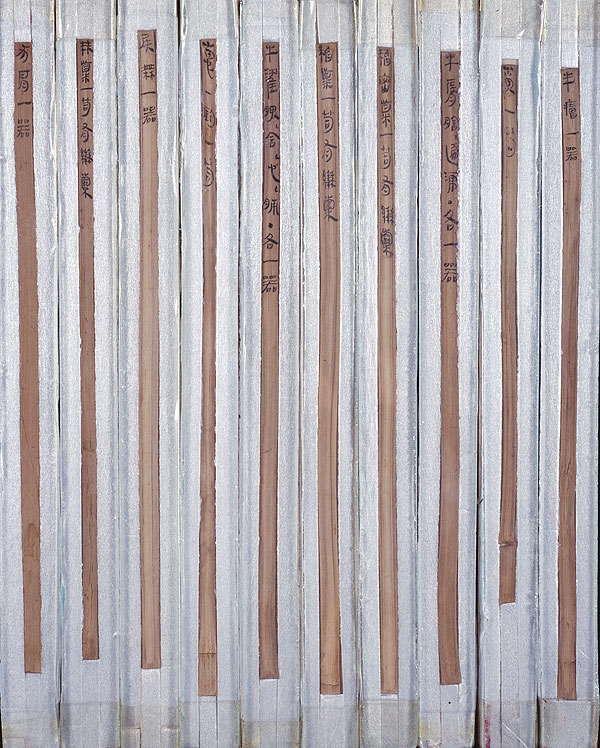

棺椁中可能发现随葬品,也许是陶瓷、玉石器和金属器,这是盗墓者最关注的,也是一般人所认为的墓葬中“值钱的东西”,但除此之外,可能还有竹木、漆器、简牍、纺织物。

盗墓者会直接拿走保存完好的器具,并在这个过程中随手破坏。历史上曾经有多次记录,盗墓者为了在墓室内照明,点燃珍贵的竹简当火把。

而对考古人来说,这些看起来近乎破烂的遗存,同样是无价之宝。他们需要用竹签、毛笔一点点清除上面的污物,使它们显露出来。

竹简木牍保存了大量的文字记录,需要保持原样,整体取出,这样才能不打乱原有的顺序,以便之后整理和研究。同时,湿度必须保持原样,否则很快干枯变形,甚至朽烂。

漆器的胎往往已经腐朽成灰,只剩下一层漆皮,则需要清除器具内的泥土,然后在里面灌注或涂抹石膏,才能保持形状。

还有珍贵的纺织物,对盗墓者只是一堆破烂,但却保留了重要的古代纺织技术和艺术信息,有些书写有着珍贵的文献。无论是丝绸还是棉麻,这些天然材料在漫长的埋藏中都早已朽坏,有的一接触空气,就发黑变质,有的一经触碰就碎烂成灰。对这些脆弱的文物,考古人需要和丝织品保护专家一起合作,用更加细腻精巧的方法,一点点分离、提取、装裱保存。

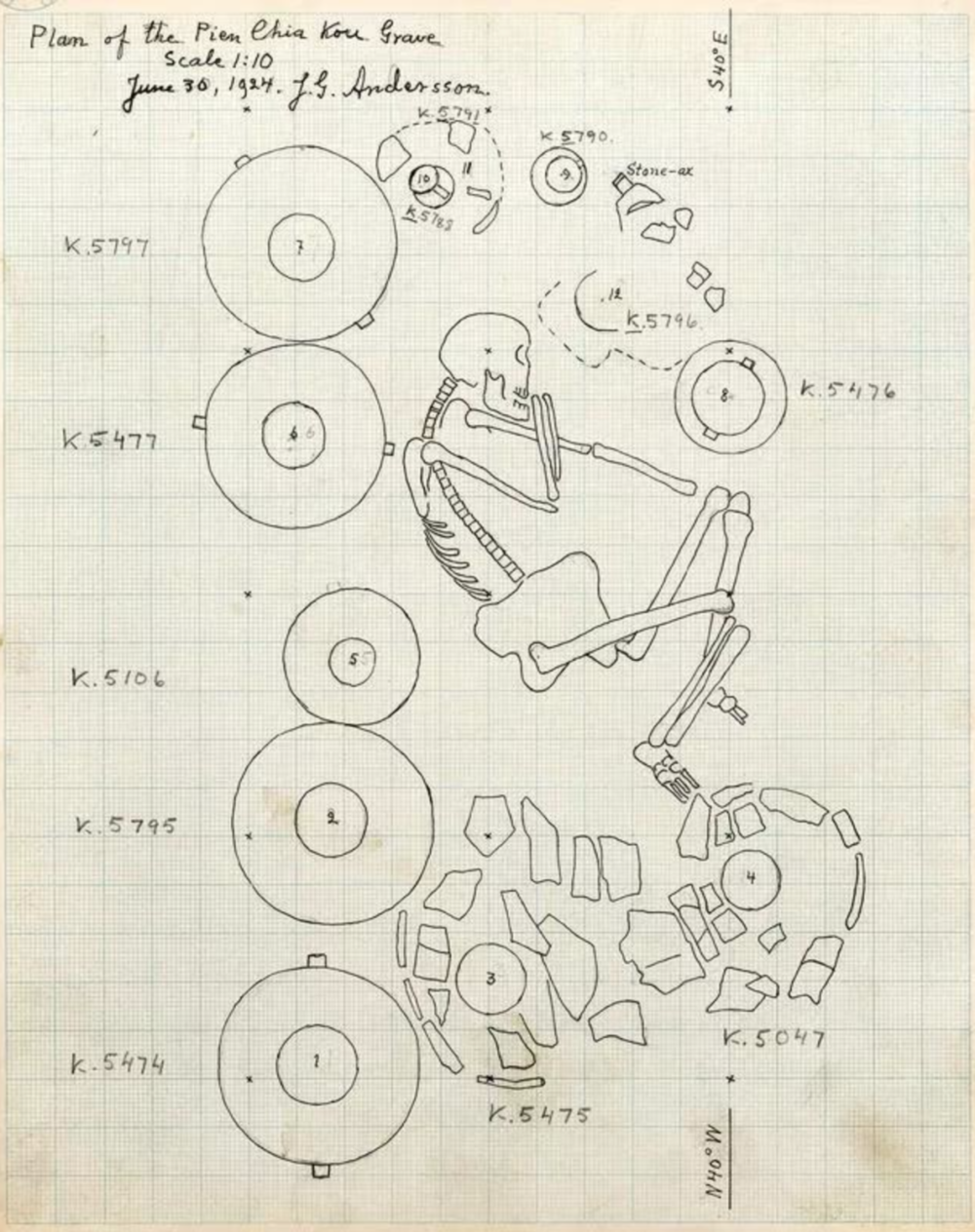

这些器物之后,还有骨骼。骨骼的姿态透露着当时的丧葬习俗,而骨骼上还可能残留着一些饰物佩戴的痕迹、衣物腐朽后的遗留。骨骼上可能存留疾病的痕迹,显示当时人的健康状况,理化分析则可以知道当时人主要吃什么、营养状况如何。

哪怕遗留彻底腐烂,也能够留下重要的信息。

1992年,山东临淄发现一座战国时代田齐王族的贵族大墓,除了一批出土文物,还发现了一些木头腐朽形成的空洞,通过对痕迹的提取,考古学者获得了规整清晰的战国时代马车标本,成为研究古代马车技术的宝贵资料。

除了这些肉眼可见的,考古人还会关注容易被肉眼忽视的。

比如花粉、植物的残片、孢子和种子、昆虫的残骸、动物或人类的毛发,还有各种器物的位置、方向,这些都可能会揭示当时的环境、人们的生活方式,甚至我们尚未知晓的秘密。

4. 盗墓寻求财富,而考古追问历史

而即便是对“值钱”的器具,盗墓者和考古人造成的后果,也判如云泥。

三星堆遗址中最受人关注、视为上古奇迹的文物——青铜神树,出土时是一堆扭曲、锈蚀、破烂的碎片,有的地方被焚烧熔化,有些部位“一碰即酥”。在盗墓者眼中,这些残渣毫无价值,只会被随意丢弃。

而80年代的考古工作者将这些碎片清理出来,又花了几年的时间拼接、修复,最终还原出“一龙九鸟十二果”的青铜神树,解读出古蜀人对日月星辰的崇拜,以及当时使用的历法。

而前面我们讲述过的湖南盗墓贼转业成为考古工作者的故事,还有一个让人痛悔不已的前传。

1942年,“土夫子”任全生等人盗掘了长沙东南郊子弹库的战国楚墓,取出一批青铜器和漆器,以及一堆有字迹的纺织物。将古董卖掉时,他们以为织物不值钱,随手送给了古董商。之后这堆织物几经波折,被美国人骗走,成为华盛顿赛克勒美术馆的收藏。

这堆在盗墓贼眼中随手送人的破烂,正是我国至今发现最早,且唯一完整的楚国帛书,历史文化价值不可估量。

到这里,相信你应该可以大致理解,盗墓寻求的只是财宝,至于宝藏流向何处,会不会从一个文明的古老遗存,变成某个海外藏家奇货可居的藏品,他们并不在乎。而在盗取宝藏的过程中,他们也根本不可能在意历史和文化的线索,随意爆破、挖掘和毁坏,对历史遗存造成毁灭性的损害。

比如安阳的殷代王陵大墓,经过了几千年的盗掘,无一幸免,残留的文物极少。如果不是妇好墓幸存,我们至今都找不到可以和文字记载对应的殷代王室墓葬,关于当时的制度、艺术、信仰,乃至饮食习惯,就无从了解。

而考古所追逐的并不是器物,而是古代所有遗留痕迹背后的历史真相。这些关于真相的知识,往往不在那些被文物市场所定价的“宝物”中:

江西仙人洞中一捧碳化的稻谷化石,告诉我们12000年前中国先民已经驯化水稻;

贾湖泥土中一根钻孔的鹤腿骨,传递着7000年前祖先吹奏音乐的声响;

四川三星堆和江西吴城遗址中同样成分的青铜原料,证明早在3000年前这片土地上就有跨越千里的交通往来;

睡虎地一个秦国书吏的墓中,一堆保存千年的竹简记录着当时的法律、政治、经济,当时的人民怎样劳作、交税、服役,怎样活着,经历嫁娶、生育、疾病和死亡。

这些历史的碎片无法被定价,却给我们传来远古的吉光片羽。当这些考古证据次第从泥土中苏醒,诉说着我们的先人怎样宅兹中国,怎样繁衍生息,它们揭示着我们从哪里来,我们曾经怎样传承和演变,我们何以成为现在的我们。

而这正是考古永远不应该被盗墓所玷污的意义。

本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),作者:庹如山,编辑:靳锦