为什么四川能够击败湖南、河北等省份,晋身为中国的“战略腹地”?

两大信号同时出现,背后意味绝不寻常。

东方大国的一系列大手笔下,一盘布局深远的大棋已经开启,14亿人的命运齿轮开始转动。

1

新疆和四川,被赋予了不一样的新使命。

说起粮食大省,大部分人的第一反应都是东三省、河南、河北……

可你知道吗?

就在去年,中国粮食增量的34.4%,粮食种植面积增量的六成以上,都出自新疆。

目前,新疆粮食的单产已经达1000斤,粮食面积的增量、产量的增量连续2年居全国第一,单产位居全国第二。

这种转变,用“改天换地”来形容也不过分。

根据2002年的测量数据,新疆沙漠、戈壁面积共71.6万平方公里,占中国沙漠、戈壁总面积的55.94%,是荒漠化、沙化土地面积最大的省份,堪称戈壁之都。

而且新疆的降水量常年低于150mm,年均降水仅为中国降水量平均值的1/4。

一位家在戈壁滩的农民告诉我“有点能种的地就不错了,播点小麦、苜蓿,还会因为缺水、大风减产。”

可就是这样一个“粮食绝地”,如今却成为了全国最适宜种植粮食的地方之一。

从2015年开始,新疆的粮食产量就在不断上涨,到2022年已经实现了连续7年增产。

2023年,新疆粮食再获大丰收。

新疆粮食总产首次突破2000万吨大关,是增幅最大的一年,甚至已经可以做到“区内结余,供给国家”,成为可调出粮食量最大的产销平衡省区。

目前全国共有13个粮食主产区,也就是全国产量最多的省份。

分别是:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、江苏、安徽、四川、湖南、湖北和江西。

而新疆则位列第14,距离第13名江西的粮食产量,只差79.1万吨。

也就是说,按照当下新疆粮食产量的增速,极有可能在今年完成对江西的赶超,成为全国粮食主产区。

从戈壁荒漠变成天下粮仓,这个身份的转变具有重大历史意义。

另一个背负起神圣使命的省份,是四川。

最近,国务院批复了《四川省国土空间规划(2021—2035年)》,在这份规划中明确提出,

“四川省地处长江上游、西南内陆,是我国发展的战略腹地,是支撑新时代西部大开发、长江经济带发展等国家战略实施的重要地区。”

在国务院批复的20个省份中,获得“战略腹地”这个定位的,只有四川。

截图自国务院关于《四川省国土空间规划(2021—2035年)》的批复

那么“战略腹地”意味着什么?

在2023年12月中央经济工作会议和今年的政府工作报告中,两次提到同一句话:

优化重大生产力布局,加强国家战略腹地建设。

这句话怎么理解?

说白了就是,战略腹地将承载更多的重大生产力布局。

过去一些主要布局在沿海地区的“重大生产力”,需要向战略腹地进行倾斜,这就包括了重要的产业、项目,甚至是高校和央企资源。

所以说,四川成为“战略腹地”,意味着拿到了新一轮高速发展期的入场券。

往更宏大一点说,未来内陆经济是否能够对标海洋经济,就全看四川要怎么开这个头了。

2

新疆和四川,在中国的战略布局中被推向台前,并不是偶然。

相反,这两个省份之所以能担此重任,是历经了长期且充分的准备的。

就说新疆吧,要把万里戈壁变成万顷良田,这个难度光是想想,都让人觉得不可思议了。

那这个奇迹是如何办到的呢?

首先,新疆虽然天生不适合种庄稼,但也有一些可取之处。

那就是土地辽阔,适宜规模化、先进生产技术和大型农机装备推广应用。

气候方面,新疆昼夜温差大,积温和无霜期在全国同纬度省区中位居前列。

在这个基础上,新疆只要解决少土、缺水、风大的问题就可以了。

为此,新疆很早就开始大规模造大棚、清淤造田、复垦撂荒地、想办法提高用水量、改善水利设施、建设高标准农田、还用上了科技赋能……

这些措施说起来轻松,可真正要落地,其艰难程度堪称逆天。

就拿提高用水量这一点来说,众所周知,新疆缺水,近年来新疆每年的用水总量一直控制在563亿立方米的指标上。

可2023年,新疆却硬是将洪水资源都有效利用了起来,最终达成了全年累计供水量621.45亿立方米的成就。

这其中,光是用来农业灌溉的供水就达到568亿立方米,比之前全年的总用水量都多。

为了扩大粮食产量,新疆不但以科技手段建设高标准农田,甚至将原来部分品质较低的棉田都用来种植粮食。

为了鼓励农民种粮食,新疆还直接用上了真金白银。

2023年,新疆共计发放粮食补贴资金32.9亿元,全部用于补贴小麦生产,每亩小麦种植补贴额度提高到230元。

可以说,新疆从万里戈壁变成万顷良田,并不是顺其自然,而是将不可能变成可能。

为什么新疆要如此大费周章呢?

当地农业厅的一位负责人说的话,解答了这个问题。

“在种植结构调整中,新疆当然知道一些作物的现实经济效益更高,但从服务贡献‘国之大者’考虑,新疆还是旗帜鲜明、坚定有力地抓粮食生产。”

让“中国碗”装更多“新疆粮”,在粮食安全这个大背景下,一切效益最大化的考量都可以靠边站。

3

四川一跃成为国家“战略腹地”,也是在重重挑战者中,杀出来的。

自今年政府工作报告中提到“加强国家战略腹地建设”之后,各地对于战略腹地的争夺就愈演愈烈。

重庆、湖南、广西、河南、河北纷纷下场,希望将“战略腹地”这一殊荣揽入怀中。

但在对各省上报的《国土空间规划》批复中,却唯独选择了四川。

要知道,各省的国土空间规划编制工作是一项极其严肃、复杂、权威的工作。

四川从2018年底就正式启动了这项工作,期间经过初稿、定稿、上报、批复,历时足足5年。

可见“战略腹地”这个定位的慎重和分量。

再对比一下国务院给其他省份的批复:

江苏定位是“一带一路交汇点,国家重大战略实施的重要地区”;山东则是“南北联动、东西陆海统筹……重要枢纽”;而云南和贵州的定位,则都主打一个“生态文明”。

相比之下,也许只有广东“改革开放的排头兵、先行地、实验区”的定位,可以和四川一较高下。

前者是探索者,是打出去的拳头;后者则是守门员,是藏起来的大招。

之所以这么说,因为四川是中国最强的战略备份区。

粮食方面,四川是西部唯一的粮食主产省。

2023年四川粮食总产量达3593.8万吨,连续多年稳居全国第九位。

军工方面,四川是我国核技术、航空、航天、电子信息等领域重要的军工科研生产基地。

从5代机歼20,到国产大飞机的研发,背后全都有四川的身影。

四川已查明资源储量的矿种有92种(亚矿种123种),33种矿产排位进入全国同类矿产查明资源储量的前三位。

而且四川水电、天然气产量位居全国第一,全国三分之一左右的水电和四分之一左右的天然气都是四川提供的。它也是西电东送、西气东输、东数西算的重要基地。

可以说,四川是一个名副其实的“六边形战士”,也是坐镇大后方的不二之选。

4

一场颠覆全国城市格局的变化,已经发生。

以新疆和四川为代表的的中西部省份崛起,从某种程度上来说,更像是内陆地区对沿海地区地位的挑战。

这绝不是耸人听闻,一系列重大的布局,早就已经开始。

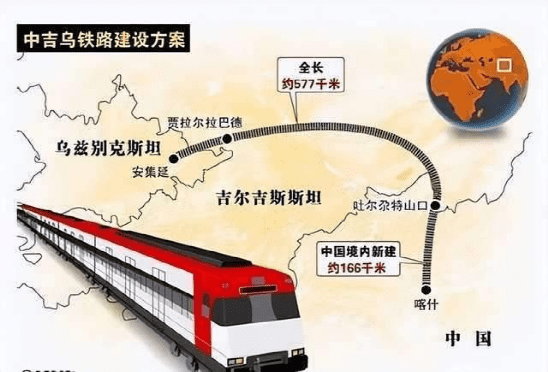

2022年,中吉乌铁路签约,这是一条自新疆喀什出发,途经吉尔吉斯斯坦,最终抵达乌兹别克斯坦安集延的铁路。

等到这条铁路通车,将成为全球最短的欧亚大陆桥。

以后从新疆喀什出发把货物运往欧洲,将比之前缩短900公里,节省七到八天。而且它还能直接触达油气资源丰富的中亚和中东。

一旦沿海地区形势有变,这条线路就可以立马换挡,接替成为中国的运输大动脉,成为绕开马六甲海峡之困的贸易线和生命线,保障我们的进出口以及能源安全。

2019年,四川加入“西部陆海新通道”朋友圈,这是一条连接着123个国家和地区,514个港口的国际物流大通道。

西部陆海新通道主要的线路有三条,其中一条便是自成都经泸州(宜宾)、百色至北部湾出海口。

四川,一个位于盆地,四面大山的内陆省份,从此可以直通大海。

西部陆海新通道西线规划建设示意图

早在2022年,就有班列可以从成都出发,运载铝制品、农业设备、工业设备、化工品等“四川制造”,通过铁海联运的方式前往老挝万象、泰国曼谷林查班、越南海防、印尼雅加达等地。

如今,新疆和四川的地位再一次发生变化,一个西部粮仓,一个战略腹地。

以前,上海和深圳这样的港口城市,是中国经济外循环的大门。

这样一来,一旦国际形势有变,新疆和四川,就将扛起大旗,成为中国经济内循环的枢纽。

这既是内陆城市崛起的开端,也是当下国际形势中,对安全战略的进一步深化。

其所带来的影响,将极为深远。