最近,榴莲的存在感有点高。一个直观的体现是:到处都能看到榴莲大甩卖的消息,刀哥周末逛超市,一家商场就有三个摊位,吆喝自家榴莲大甩卖,价格从一斤19.98元到30元不等。

最近,榴莲的存在感有点高。一个直观的体现是:到处都能看到榴莲大甩卖的消息,刀哥周末逛超市,一家商场就有三个摊位,吆喝自家榴莲大甩卖,价格从一斤19.98元到30元不等。

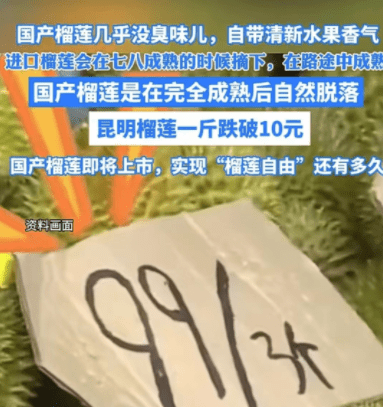

不过最刺激的,还要数网上广为流传的“10元一斤”说法。这一说法并非空穴来风,近日多家媒体报道,榴莲价格大幅下跌,甚至出现“100元5个,一斤10元”的低价。在这背后,是国产水果默默打响的反击战,海南农科院预测,今年国产榴莲产量将突破250吨,并于5月登陆市场。

消息一出,榴莲大国泰国虽然嘴上没说什么,身体却很诚实,很多泰商急忙抛售榴莲以牟取暴利。泰国金枕榴莲的批发价已经跌至每斤20元左右,而越南干尧榴莲的价格更是亲民,每斤仅需17元左右。能把水果大国泰国逼急眼,国产水果这回真的争气了?

曾经一年倒掉1200万吨,

贱卖都没人要

过去,国产水果一直是被进口吊着打的存在,一度活得相当憋屈。中国猕猴桃的高端市场被佳沛“垄断”,泰媒更是毫不掩饰,直言近80%的榴莲种植户要靠着中国人的钱“养活”。这话可能并不夸张,中国人有多爱吃水果?以榴莲举例,据海关总署数据,我国榴莲进口量高达142.59万吨,还有种说法:全球超过2/3的榴莲都被中国人吃了。

同时中国还是水果生产大国。据国家统计局统计,2021年我国果品产量达29970.2万吨,产值近两万亿,是世界上最大的水果生产国。如此庞大的消费需求+供应能力,最后钱却几乎都让老外赚走了。国产水果的两大“硬伤”,让它活得相当憋屈。一是普通品类上,价格卖不过进口。同样一个砂糖桔,广西行情曾经低迷到直接跌破1元/斤,但与此同时,进口柑橘却每斤价格普遍在10元以上。

同时中国还是水果生产大国。据国家统计局统计,2021年我国果品产量达29970.2万吨,产值近两万亿,是世界上最大的水果生产国。如此庞大的消费需求+供应能力,最后钱却几乎都让老外赚走了。国产水果的两大“硬伤”,让它活得相当憋屈。一是普通品类上,价格卖不过进口。同样一个砂糖桔,广西行情曾经低迷到直接跌破1元/斤,但与此同时,进口柑橘却每斤价格普遍在10元以上。 更尴尬的是,哪怕是在中国卖成平价的东西,一换成国外就身价倍增。在中国按斤卖的葡萄,到了日本变身阳光玫瑰按串卖;连中国几十元一盒的鱼子酱,到了国外就成了“黑色黄金”,一勺就要数十万。二是高端品类,尤其是超级水果,品质拼不过进口。水果大国却不是水果强国,而且越是在关键领域,就越是被人卡脖子。近10余年来,我国从美国、加拿大、日本、法国、意大利等国引入近20余个大樱桃品种,巨峰、夏黑、金手指等热门葡萄品种也来自日本。因为中国很难生产这些品类,品质也很难比过。反映到更宏观的数据就是:2011-2013年,我国水果进出口还处于相对平衡的状态,2013年之后,进口水果开始超过出口水果,2016年-2019年基本上呈指数级增长的状态,我国水果的出口量还是不温不火。两种路子都被卡脖子,到最后最受伤的还是中国果农。

更尴尬的是,哪怕是在中国卖成平价的东西,一换成国外就身价倍增。在中国按斤卖的葡萄,到了日本变身阳光玫瑰按串卖;连中国几十元一盒的鱼子酱,到了国外就成了“黑色黄金”,一勺就要数十万。二是高端品类,尤其是超级水果,品质拼不过进口。水果大国却不是水果强国,而且越是在关键领域,就越是被人卡脖子。近10余年来,我国从美国、加拿大、日本、法国、意大利等国引入近20余个大樱桃品种,巨峰、夏黑、金手指等热门葡萄品种也来自日本。因为中国很难生产这些品类,品质也很难比过。反映到更宏观的数据就是:2011-2013年,我国水果进出口还处于相对平衡的状态,2013年之后,进口水果开始超过出口水果,2016年-2019年基本上呈指数级增长的状态,我国水果的出口量还是不温不火。两种路子都被卡脖子,到最后最受伤的还是中国果农。

国产水果滞销的新闻频出,如陕西苹果、眉山柚子等,也有那些人尽皆知的老农表情包。有投资70多万的果农一夜之间颗粒无收,忍痛踩碎甚至当垃圾倒掉,还一度惊动了人民日报等官媒。

这不是个例,更憋屈的是一组数据:国产水果的年损耗多达1200万吨,造成经济损失达4000亿人民币,丰产不丰收,贱卖都没人买。

狠抓种子话语权,

不再“惯着”外国刺客

有网友说,进口水果因为各种税等成本原因,贵是理所应当。但很多人不知道,外国水果并不是一开始就这么贵的。泰国的榴莲最早都是8块钱一斤,看到中国人生产不了,需求还只增不减,东南亚等地区商人一步步试探价格上限,结果榴莲价格越炒越高。号称“榴莲之王”的马来西亚“猫山王榴莲”,早期市场价格仅为77元每斤,但如今价格却高至300-500元每斤,一个就卖上千还不愁卖。除了猫山王还有各种外国货如车厘子、香蕉、蓝莓.......定价是国内的两三倍,还成了各个超市里的“钉子户”,仿佛只要加了进口标签,高价也是便宜货。真的只能任人定价吗?当然不是,这些年中国水果也在憋大招,默默给自己积累了两个“靠山”。

第一个靠山是种子话语权,专治水土不服。过去,中国水果因为没有重视种子,总是会被外国人先截胡。比如武汉植物园曾自主选育出珍贵的“金桃”猕猴桃,因为没有国内企业愿意以合理价钱接手,只能无奈将国内市场专利使用权给了意大利公司。甚至连本是自家土特产的大樱桃,都被老外钻了空子,变成品牌加价卖回来。

第一个靠山是种子话语权,专治水土不服。过去,中国水果因为没有重视种子,总是会被外国人先截胡。比如武汉植物园曾自主选育出珍贵的“金桃”猕猴桃,因为没有国内企业愿意以合理价钱接手,只能无奈将国内市场专利使用权给了意大利公司。甚至连本是自家土特产的大樱桃,都被老外钻了空子,变成品牌加价卖回来。

一切原因还是归结于自己没有更优质的种子与技术。在意识到品种的重要性后,开始死磕技术,甚至国家队下场。先从一颗好的种子开始。比如日本培育的阳光玫瑰葡萄,以前在超市卖到300元一斤,2010年引进国内本土化种植之后,经过10年的培育,彻底打破了阳光玫瑰被日本垄断的局面。曾经被中国人诟病不够甜的火龙果,自打国内引进种植之后,中国专家派出专门团队死磕种植,经过技术改良,个头、口感、甜度都超过了进口越南货。

海南更是带头攻克了榴莲这个历史难题,榴莲喜欢湿热,温度但凡低于22℃就没法正常生长,年降水量还需要达到1000mm以上,湿度要在75%-85%之间,因为对环境要求特别苛刻,甚至有“中国不适合种榴莲”的说法。海南第一个不服,当地农科院热带果树研究所和企业一起死磕本土化种植,花了数十年硬是解决了榴莲树嫁接和种植存活的问题,把榴莲苗的成活率从60%提高到了90%以上。经过多次改良后的国产榴莲不仅价格低廉,口感香甜也绝不输进口榴莲。

海南更是带头攻克了榴莲这个历史难题,榴莲喜欢湿热,温度但凡低于22℃就没法正常生长,年降水量还需要达到1000mm以上,湿度要在75%-85%之间,因为对环境要求特别苛刻,甚至有“中国不适合种榴莲”的说法。海南第一个不服,当地农科院热带果树研究所和企业一起死磕本土化种植,花了数十年硬是解决了榴莲树嫁接和种植存活的问题,把榴莲苗的成活率从60%提高到了90%以上。经过多次改良后的国产榴莲不仅价格低廉,口感香甜也绝不输进口榴莲。

第二个靠山是规模。有规模才有尊严,痛揍水果刺客。在确保品质对了以后,海南将生态区的榴莲树挂果面积将增至4000亩,预计今年总产量将达到250吨,比去年翻了5倍,金枕、干尧、猫山王都能产。有人说,这个这点产量和年进口80多万吨来比,就是九牛一毛,甚至连泰国都表示不会对本国榴莲出口有什么实质的影响。但蚍蜉撼树,往往是从一点一滴开始的。比如曾经高攀不起的阳光玫瑰,现在国内通过量产已经把价格打到15元一斤。

国产蓝莓一盒降到9元以下,甚至因为供大于需,还把外国水果的价格相继打了下来,这些年,外国引以为傲的奇异果、车厘子,价格纷纷跳水9成以上。在这背后,就是国产水果规模的飙升。随着我国的大规模种植,随意定价的权利也将转移到自己人手中。有榴莲卖家告诉刀哥,最近榴莲降价是因为供大于求,泰国当地榴莲进价都比往年便宜不少。连泰国等国都开始着急,通过立法或其他手段收紧种苗输出,防止我国引入优质品种,泰方农业部更是以天价罚款警告果农,严禁采摘未成熟榴莲。但是即便如此,也无法阻止中国榴莲种植的规模化上涨、进口价格打下来的趋势。泰国金枕榴莲的批发价已经跌至每斤20元左右,而越南干尧榴莲的价格每斤仅需17元左右。照这么看,未来榴莲实现10元一斤,也只是时间问题。

只有从源头上垒高山,才能真正整顿水果刺客。

只有从源头上垒高山,才能真正整顿水果刺客。

把水果当高科技卷,

才能站稳鄙视链

水果卖得好,受益的不仅是果农,而是所有人。因为水果经营踏入正轨后,其本身的经济效益也会非常可观。曾经有人提出“水果强国”概念,就像水果大省广西,水果产量突破3200万吨,产值有望突破2000亿。水果卖得好,收入少不了。有种子,有产量,对于目前的中国水果来说还是远远不够。

毕竟曾经的阳光玫瑰就是个惨痛的教训。很长一段时间,阳光玫瑰迅速在中国各地推广种植,不管环境适不适合,先占坑再说,最后品质大打折扣,产量有多大,滞销就有多狠。

毕竟曾经的阳光玫瑰就是个惨痛的教训。很长一段时间,阳光玫瑰迅速在中国各地推广种植,不管环境适不适合,先占坑再说,最后品质大打折扣,产量有多大,滞销就有多狠。 不是中国人种不出好品质的水果,关键在于,随着国外对于种子知识产权的日渐收紧,水果已经不是简单的农业战,俨然是一场科技攻坚战。握住品种研发的“芯”的前提,就是不能急功近利。投入大量的精力和成本,未必能获得同等的回报,但不投入就一定不会有回报。

不是中国人种不出好品质的水果,关键在于,随着国外对于种子知识产权的日渐收紧,水果已经不是简单的农业战,俨然是一场科技攻坚战。握住品种研发的“芯”的前提,就是不能急功近利。投入大量的精力和成本,未必能获得同等的回报,但不投入就一定不会有回报。

放眼全球,国家举全力做一种水果,最后成就一个产业、一个国家,这样的例子不是没有。新西兰把猕猴桃彻底玩明白,种植者高度重视土壤的修复与养护,每年给土壤施入发酵腐熟的动物有机肥,是一般肥料成本的几倍。销售也相当给力,在新西兰,不同品种的苹果都有自己的专属网站,网站会对苹果的出身、产地、味道、特色、书谱等做详细介绍,让每个苹果都变成“显眼包”。新西兰奇异果、智利车厘子,日本阳光玫瑰......每一个农产品都不是随随便便出名的,从研发、生产到销售上都完全不敢含糊。这也能说明,想站稳水果鄙视链,并非果农或种植者要操心的家务事,而是一个全产业链要攻克的难题,涉及到供应链管理、消费者认知以及农业市场结构等多个方面。

在这个思路下,很多地方水果已经不满足于对进口的复制粘贴,而是走上精品化——先从给产品起名开始。比如这些年爆火的四川蒲江金秋砂糖橘,就是我国自主选育的品种。车厘子品类上干出了“红灯”、“美早”等品种,苹果品类也推出了“瑞雪”、“瑞阳”等本土研发品种。

很多人不知道,做精品化还有一个好处,那就是可以水果深加工,延长水果产业链。目前国内水果深加工市场的规模比较小,深加工能够增加水果价值和延长贮藏期,最大程度上挽救水果滞销的损失,甚至还能打响知名度。过去消费者只是图口感,现在消费者个个都是成分党。一个很明显的变化是:与水果罐头、水果干以及各大新茶饮品牌合作的地方水果,过去还只配待在配料表,现在却出现在产品的宣传卖点上,山东地方镇黄桃、潮汕桑葚,甚至成为一种逼格的代表。

长远来看这是好事,负重前行的中国水果想要走得更远,还需要继续建设和升级,并且接下来要把更多的资源、资本、人力投入到行业,把国产水果的品牌做好做精,涨价也能更理直气壮一些。就像100元一斤的丹东草莓、80元一箱的冬枣,也会有人心甘情愿为高价买单。

想“守好国门”,卷价格不如卷品质,才能干出中国的佳沛都乐。

想“守好国门”,卷价格不如卷品质,才能干出中国的佳沛都乐。