五四青年节刚刚过去不久,年轻人的手臂再次伸展在历史的车轮前方。

以哥伦比亚大学为代表的美国学生声援巴勒斯坦活动还在升级之中。他们占领校园,被警察带走,然后更多人再次出现在校园草坪。

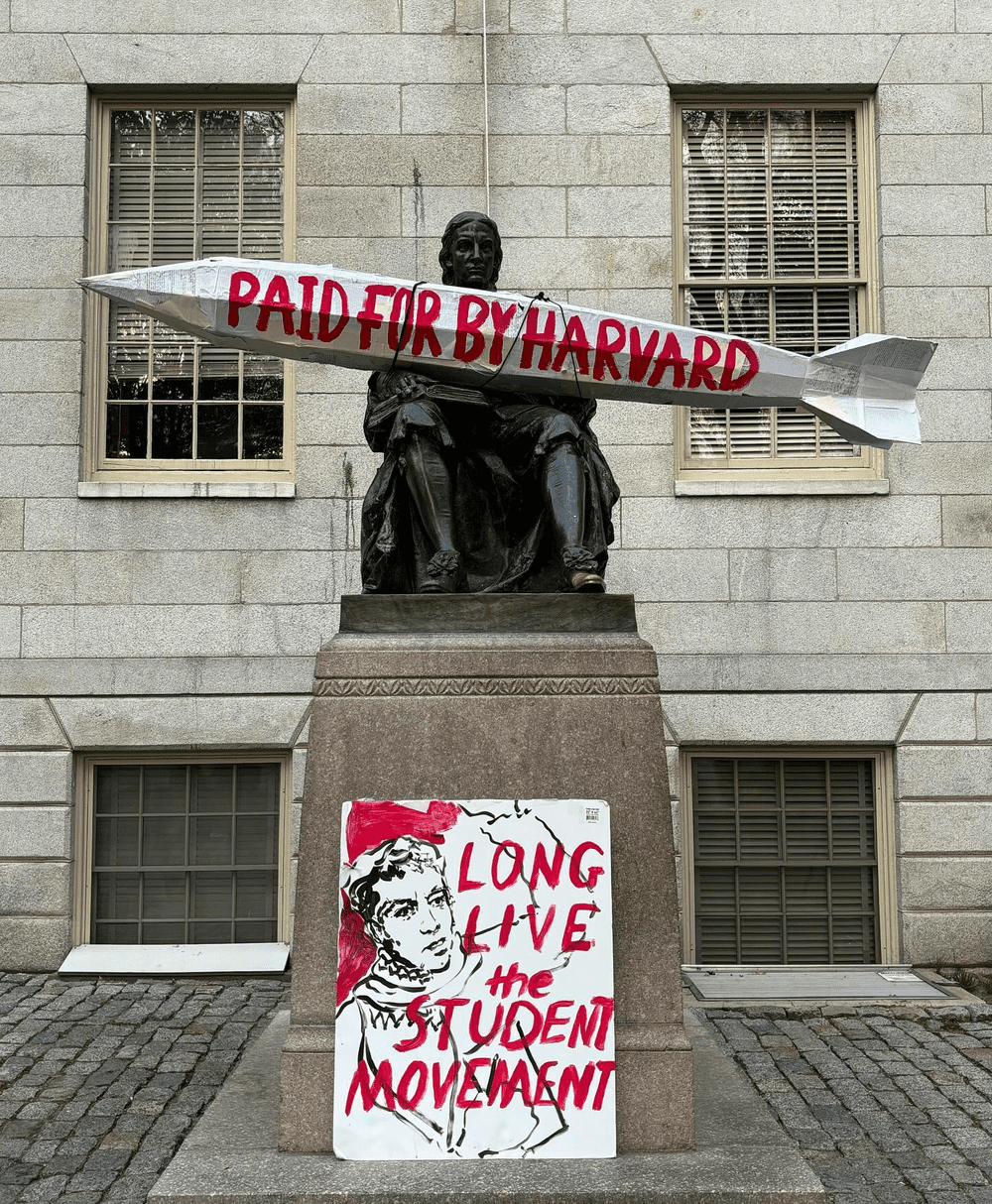

5月份各高等学府的毕业典礼因此或停办或延期,而学生们正在抓紧最后一刻学习另一种大学非物质文化传承:

作为少数异议者,在一个陷入同质化声音统治的国家,应该如何捍卫发出刺耳声音的权利?

哥伦比亚大学事件,使巴以冲突重燃以来声量始终有限的美国大学反战抗议,获得了全球关注。这所以言论自由著称、出过5位开国元勋、10位最高法院大法官和包括奥巴马在内的多名总统的名校,遭遇了近几十年最强硬的抗议镇压:

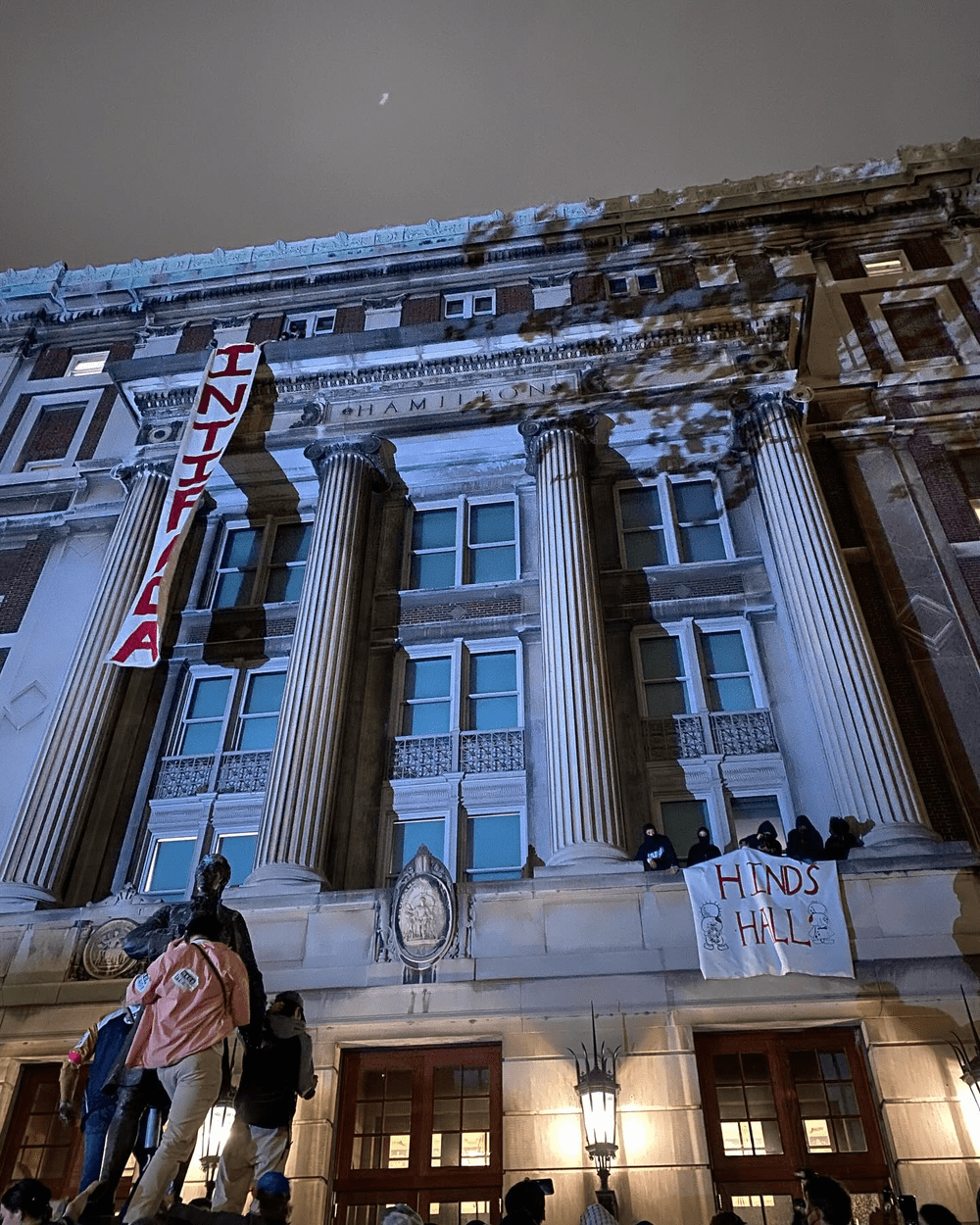

学生占领不到24小时后,汉密尔顿大楼沦陷。

汉密尔顿大楼是哥伦比亚大学历史悠久的行政楼,于4月30日被亲巴勒斯坦学生抗议者攻占,并被以一名在加沙被以军杀害的巴勒斯坦儿童命名,改名“Hind大楼”。

学生们用栅栏、扎带等工具封锁大楼,在楼外手挽手组成人墙,高唱国际歌。要求学校倾听抗议者声音,撤销有关以色列的投资,并赦免所有获罪参与者。

与此同时,本该保护校园言论自由传统的学校管理层,在国会的强力施压下选择了退后。

攻占汉密尔顿大楼当晚,学生挂出“Hind大楼”的旗帜

哥大校长沙菲克女士请来纽约警方。

当夜,全副武装的纽约警方攻入汉密尔顿大楼,带走上百名抗议学生。他们可能面临停学、退学处分,以及入室盗窃、刑事恶作剧和非法入侵的指控。这是继上月中旬,哥大的第二次大规模警方介入抓捕。

抓,还是不抓。去年10月巴以冲突重燃以来,这是美国所有高等学府校长共同面临的送命题。

抓,将破坏几个世纪以来大学校园视若珍宝的学术与言论自由。

不抓,“纵容反犹主义”的帽子谁也担待不起。

沙菲克女士的同僚已经替她演示了回答错误的严重后果。

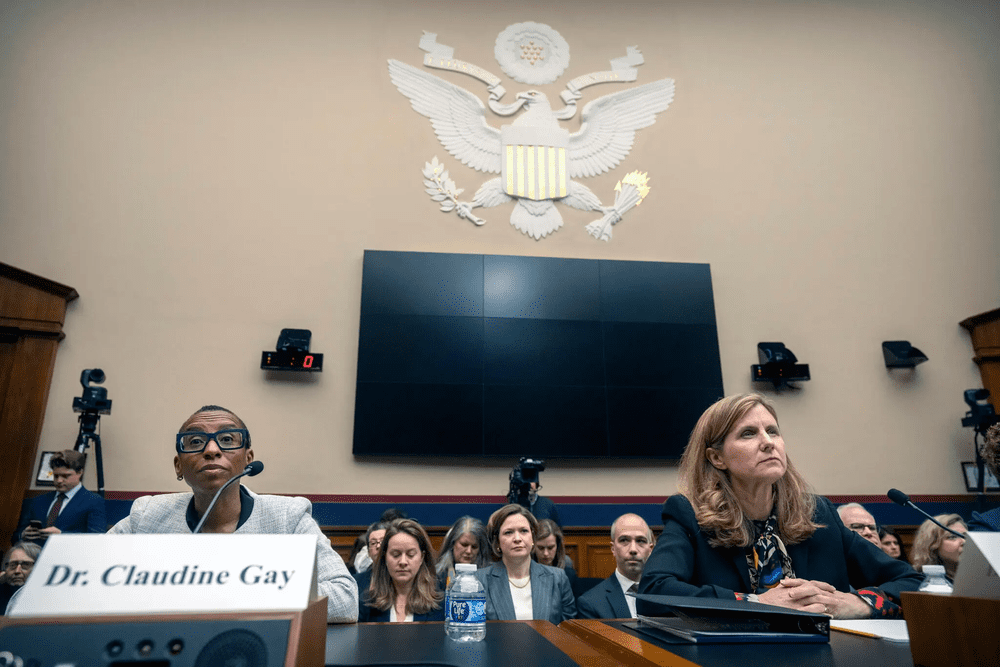

由于各地校园持续出现声援巴勒斯坦的学生活动,去年12月,国会召唤多名常春藤名校校长,就校园内的“反犹太主义”举行听证会。

会上共和党议员斯特凡尼克步步紧逼,但校长们始终不愿给出一个简单的二元化结论:

斯特凡尼克:“呼吁对犹太人进行种族灭绝是否违反了宾夕法尼亚大学的规则或行为准则,是还是否?”

宾夕法尼亚大学校长马吉尔:“如果言论变成行为,就可能构成骚扰。”

斯特凡尼克抛开校园,在普世价值上递进追问:“我具体要问的是:呼吁对犹太人进行种族灭绝,这是否构成欺凌或骚扰?”

马吉尔:“如果这种行为是有针对性的、严重的、普遍的,那就是骚扰。”

斯特凡尼克:“所以答案是肯定的。”

马吉尔:“女议员,这是一个取决于具体情况的决定。”

斯特凡尼克惊呼道:“这就是你今天的证词?呼吁对犹太人进行种族灭绝取决于具体情况吗?”

在女议员一连串精巧的概念偷换下,马吉尔坚持“具体问题具体分析”,成为支持“对犹太人进行种族灭绝”的证据。

谴责、愤怒与谩骂接踵而至,听证会后不到一周,马吉尔就被迫引咎辞职。随后不久,哈佛大学校长,在这场听证会上同样表示“具体问题具体分析”的盖伊女士也被迫辞职。

一次听证会干掉两名藤校校长,斯特凡尼克一战成名,成为红党极速蹿升的“反犹稽查”新星。

哥大校长沙菲克本来也该出现在此次致命听证会上,不过那时她恰逢出国度假,幸运躲过一劫。

不过该来的总还是要来,上个月,哥大抗议如火如荼之时,沙菲克被国会单独传唤。有了前车之鉴,沙菲克不敢再硬气。

当斯特凡尼克抛出同样的问题,“呼吁对犹太人进行种族灭绝是否违反哥伦比亚的行为准则”时,沙菲克立刻乖顺回答:

“是的,的确如此。”

她不仅立场坚定地表达了平息校内抗议的决心,还破例向国会提交了多名教职员工的内部信息,因为这些教员被国会认为涉及“反犹行为”。

失去校长庇护的哥伦比亚学生,很快被校长请来的纽约警察接连逮捕。

管理者期待逮捕实现釜底抽薪的效果,但事与愿违,警方介入没能成为一盆冷水,反倒捅了马蜂窝。

仿佛什么买一送十的地狱笑话,每当1个反对分子被抓住,转天就会冒出来10个:

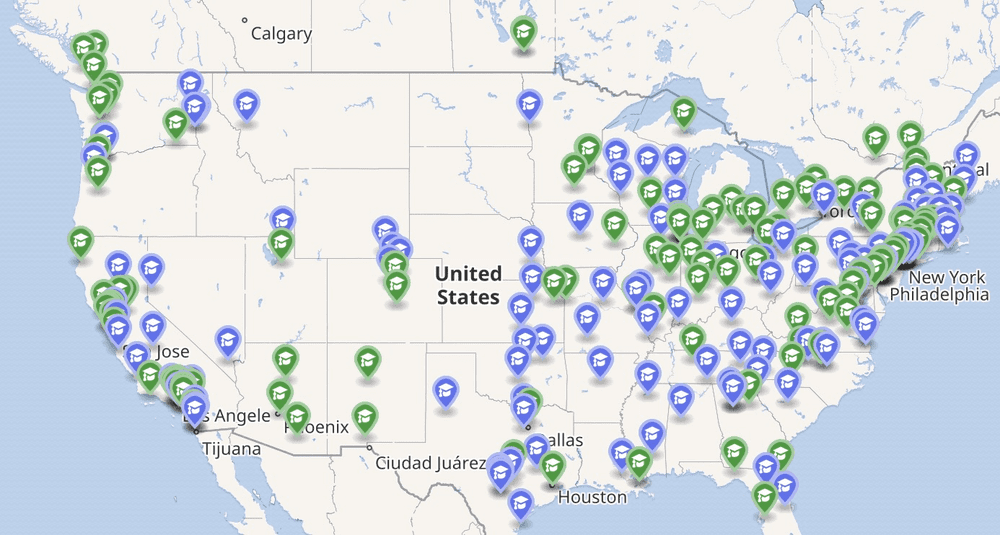

4月18日,第一批哥伦比亚大学抗议者被警方带走,四天后耶鲁大学、麻省理工大学等东海岸大学发起占领校园。

4月25日南加州大学等校园发生大规模逮捕,几天后,抗议活动蔓延至欧洲、澳大利亚、加拿大。

截至5月6日,美国已有140个校园出现了露营、罢工和静坐等抗议活动,这一数字还在增加。

管理者熟谙地启用镇压抗议的常规手段,却似乎忘记了最关键的一点,他们面对的不是精于忖度的社会人,而是十九二十岁血气方刚的大学生。

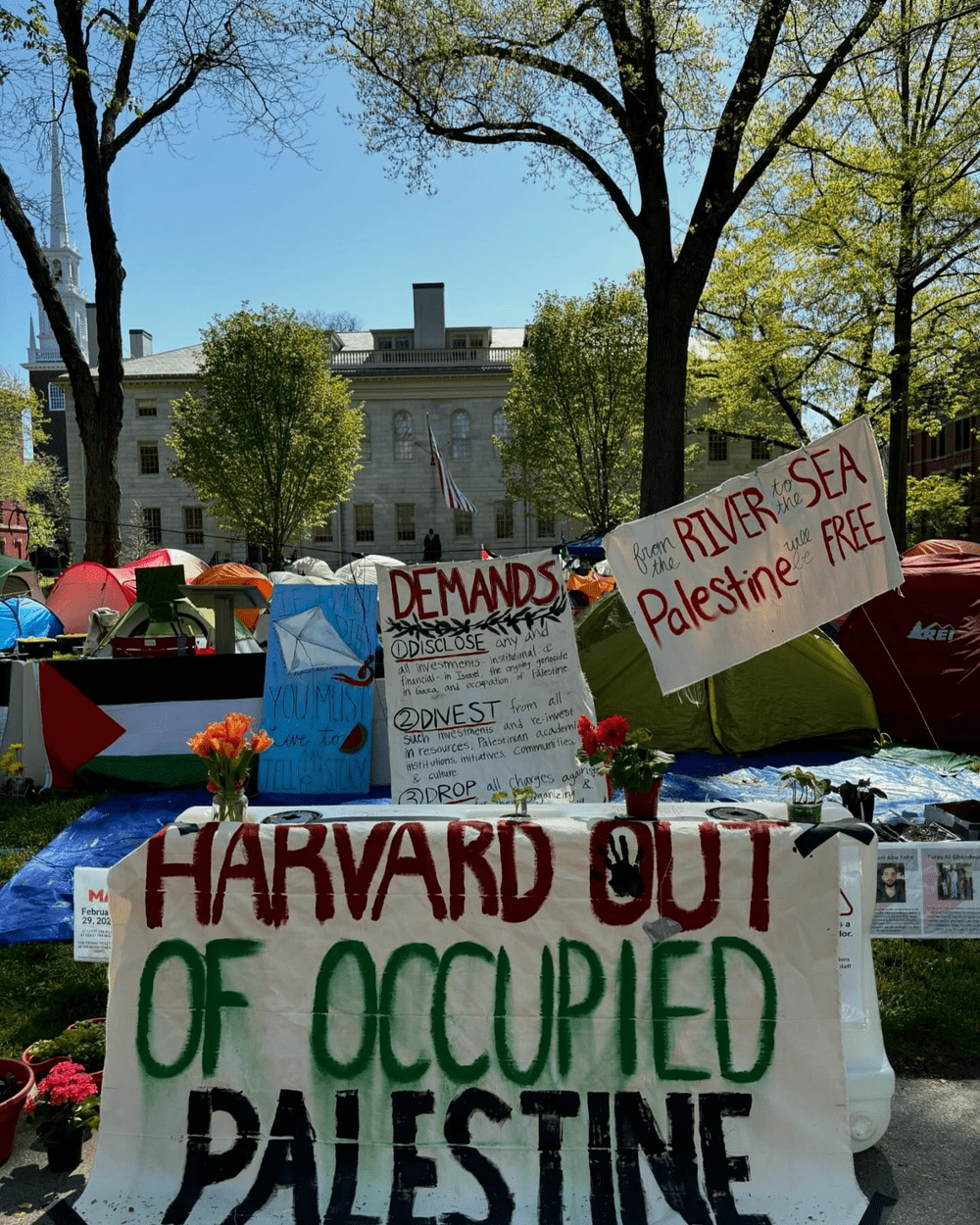

起初抗议还只是单纯声援巴勒斯坦,谴责以色列在加沙枉顾平民生存的军事行动。但伴随强力镇压,越来越多原本对巴以问题并不感冒的学生加入其中。

与其说他们是来支持巴勒斯坦,不如说是来支持“表达支持”的。

他们和亲巴学生一同高喊“from river to the sea,Palestine will be free”(从河流到海洋,巴勒斯坦必解放),但口号背后所想捍卫的,更是大学校园中自由发言的权利。

对学生抗议的镇压烈度,显然已经不再匹配它的破坏层级。

虽然目前没有官方报道指出,这次亲巴勒斯坦营地中存在暴力行为。但营地中的确存在对犹太人不友好的氛围:

抗议者手挽手组成人墙,将好奇路过的犹太同学称为“犹太复国主义分子”,驱逐出营地。有人举着黑布试图遮盖亲以色列人士的海报,还有人用F开头和B开头的“优美词汇”咒骂以色列。

但同时,同一片营地中也存在对犹太人友好的侧面:人们邀请犹太同学发表演讲,并为他们准备犹太洁食。

一片健康的复杂舆论场,总是善意与恶意同时交织。正如致力于敦促加沙停火的牧师麦克布莱德所说:“去参加一个抗议活动,你能找到你想找的任何东西,只要你留意去找,那你就会找到。”

与之相对,弹压远超常规的酷烈。

首先美国国会威胁,将对控制抗议不力的学校减少或停止教育拨款。

随后各校资助者、慷慨的亿万富翁们接连表示,鉴于目前校内对犹太人不友好的氛围,他们将考虑停止资助,以免自己的钞票培养出“反犹太的种族灭绝分子”。

警方也有着明确的倾向性,加州大学洛杉矶分校,深夜蒙面校外人士包围营地,向学生中投掷烟花,并用棍棒等发起暴力袭击。正在学校周围布控的警方旁观了3个小时,才姗姗来迟地阻止。

民间部分以色列支持者更是以对待恋童癖般的零容忍态度讨伐抗议学生:

哈马斯袭击当晚,哈佛大学30多个学生团体联合发表了一封言辞失当的公开信,称这次暴力事件虽然以色列蒙难,但考虑到以对巴的长期压迫,以色列应该“负全责”。

结果短短几天,他们就被人肉搜索查了个底儿掉。匿名签署该信的学生被公开个人信息,发布在网上,保守派团体还出资雇来一辆数字广告卡车,围着哈佛打转,卡车箱体上滚动播放学生名单和照片,并取名“哈佛领先的反犹太主义者”。

这家团体还用每个学生的名字购买域名,并搭建以他们名字命名的网站,在网站上呼吁大学对其进行严厉惩罚、要求负责任的企业不为他们提供工作机会。

另一反对者迈耶建立“大学恐怖主义清单,对雇主有用的指南”网站,罗列学生名单。对冲基金亿万富翁、哈佛校友阿克曼在社交媒体上对此大大点赞,在得到这位大V加持后,迈耶说,有几十位CEO专程跑来找他索要名单。

这意味着,抗议学生可能需要用人生和前途支付“发言的代价”。

一夕之间,“批评以色列”仿佛就成了纳粹分子,每一句话都将成为“支持犹太种族灭绝”的决定性证据。

这场美式文字狱中,“反犹”标签的定义还在继续泛化,并且逐渐得到官方承认。

一周前,美国众院刚刚通过《反犹太主义意识法案》扩大法案,扩大了“反犹主义”的界定范围的,允许在某些情况下将反犹太主义等同于反犹太复国主义,换句话说,一旦该法案在参院也获得通过,那么“批评以色列国”,就可以被称为“反犹主义”。

以色列历史学家、布朗大学大屠杀和种族灭绝研究专家奥马尔·巴托夫指出,这种泛化堪称荒谬。事实上,就连最虔诚的犹太信徒中也有许多以色列国的批评者:

“当今世界有数十万犹太人是反犹太复国主义者。其中一些是以色列现任政府的成员。大多数国会议员可能不知道,许多极端正统的犹太人拒绝犹太复国主义,认为这是抢占弥赛亚到来的企图,而弥赛亚是实现犹太人救赎和流放结束的唯一神学合法手段。”

与其说当前对学生抗议的镇压是担心历史开倒车,倒不如说更像是“反犹主义武器化”的一次预演:利用反犹主义的指控来实行不宽容和独裁主义。

任何主义一旦成为绝对正义,都值得十二万分的警惕。长期浸淫“唱唱反调”的美国学生,显然深谙此理。

于是管理者越是强调犹太政治正确,学生的反抗越激烈。

镇压没能形成寒蝉效应,反倒成了一串响亮的上课铃声:如同几年前的“黑人的命也是命”运动、十几年前的“占领华尔街”运动,教室之外的另一门大学课程开课了。

“学生抗议是教育的重要组成部分。”

哥大抗议发生后,哥大毕业生、《泰晤士报》编委会成员施梅曼评论道。

“大学向来被视为一个神圣的讨论和学习的堡垒,但这并不意味着大学不会参与到当代辩论之中。而我们一直以来的教育,正是为了培养学生有能力去主导这样的辩论。”

历史学家兼作家里克·珀尔斯坦也指出:

“当你谈论大学生时,你谈论的是那些刚刚走出童年的人。那些刚刚走出童年、第一次独立、第一次探索想法的人有时会说一些疯狂的话。”

抗议,正是大学生在走进成人政治生活前的蹒跚学步。

上世纪黑人民权运动时期,抗议者在不允许黑人落座的餐厅中静坐以示反对

今年逮捕抗议学生中,美国警方惊讶地发现,学生抗议者出乎意料的训练有素。

他们持有许多专业工具,以便迅速侵入建筑物并占领该地,使用雨伞和灭火器作为抗议工具。

抗议组织有条不紊:学生分工合作,组建法律、医疗、宣传、技术支持等不同单元,他们清楚法律与规则的边界,并对警察的组织行动方式了如指掌。

就好像这些年轻人不是第一次参与高强度抗议,而是已经身经百战。

这背后正是一代代校园前辈传承下来的“遗产”。

警方逮捕学生时,发现了不少私印的小册子,里面介绍的就是前辈经验谈。

有些详解美国警察编队形式、应对抗议的常规手段,以及如何在抗议期间保证自身安全。有些讲述从开锁到防御,占领一片公共空间所需要的所有实用技能。

“抗议”这门课程,学生是受教者,也是教书人。每一代或成功或失败的斗争都没有伴随一届人的毕业而被遗忘,它们以经验的形式被传递给下一届学生,一点点抬升着后辈的成功概率。

“美国的学生运动在校外从来不受欢迎。”

纽约大学历史学家罗伯特·科恩说道,这就像:“闭嘴,去学习!你不尊重长辈!你可以被看见,但不该被听到!”

学生抗议常常被视为孩子气的胡闹,正如杜鲁门1968年对哥大新生的警告:“我不会容忍那些让大学成为反对社会既定秩序的工具的行为。”

结果这一年,马丁·路德·金遇刺,越南的悲惨现场伴随电视信号疯传,越南战争成为美国人第一场可以通过电视观看的战争。民权、反战、言论自由,如同今天一样,所有矛盾与渴望汇聚一处,哥大爆发了史无前例的大型抗议,谴责美国挑起战争。

当时学生受到严重指控,被指扰乱国家秩序,并且不被普通民众同情,盖洛普一份民意调查显示,82%美国人赞成将激进学生逐出校园。

但后事如我们所知,战争平息后,反战思潮得到普遍认同,对学生抗议的评价也从“胡闹”转为“迫使尼克松政府加速撤军的勇敢行动”。

镇压与反对,从某种角度来说,如同某种奖章——证明学生的主张确实刺痛了主流社会。

1960年代,美国大法官霍姆斯在一次有关言论自由的判决中写道:

“在我看来,试图压迫意见表达的行为是完全符合逻辑的……当你允许反对的声音存在时,这通常只意味着三种可能:你完全蔑视这些不值一提的反对,或是你根本不在意这个话题,又或者你对自己的观点缺乏信心。”

一代人有一代人看待世界的方法,年轻人总是试图跳出历史与成规,用更加恒久与普世的价值重新审视父辈的“成果”。父辈隐然感到这些话语中存在正确的部分,但又因其可能带来的秩序改变而愤怒不安。

今年的亲巴学生抗议活动背后,同样暗藏着美国的代际割裂。

在《当美国年轻人开始同情本拉登》一文中,我们曾提到,巴以冲突重燃后,本拉登写于911事件后的一封谴责美国的信件突然在社交媒体疯传。年轻人纷纷点赞并惊呼:

“我们都被政府骗了”、“原来恐怖分子竟是我自己”、“如果本拉登是恐怖分子,那么我们也是。”

这相当抽象,但也指向了一个事实:与上一代人截然不同,相比于以色列,美国年轻人对巴勒斯坦抱有更普遍的同情。

以及,年轻人开始疑惑起“生而正义”的漏洞,他们不再满足于一个被告知的、确定的答案。

调查数据更加直观:

去年10月底,YouGov针对成人的民意调查显示,30岁以下人群,更多人更加同情巴勒斯坦。这是所有受访者中,唯一一个更加同情巴勒斯坦的年龄段。他们中只有14%认为“美国保护以色列非常重要”,而65岁以上人群中有三分之一这样认为。

今年2月皮尤研究中心的一项调查表明,年轻人对巴勒斯坦的同情还在继续升温。

30岁以下成年人中,有三分之一表示“完全或大部分同情巴勒斯坦人民”。这与他们的父辈形成了鲜明对比,65岁以上人群近半数(47%)“完全或大部分同情以色列人民”。

代际分歧已然明显形成,但主流社会仍在以高压姿态维系着“统一”。

于是激进的年轻人选择拿过前辈留下的武器:走上街头,大声发出刺耳的异议。

他们如同前辈的今世显影,又显然比前辈们进步更多:1968年,学生们以暴力回应警察的暴力。数次镇压后,抗议者和警察爆发了导致多人死亡的流血冲突。而2024年,学生们早已学会如何更有效地使用非暴力策略以应对暴力,如何在法律与规则的框架内游刃有余。

呼喊能否取得成效,没人可以预测,权力的暗箱并不在这场游戏规则之中。但抗议经历本身,也是一笔财产。

研究者发现,1968年反战运动后,“有不成比例的人数进入了社会服务领域,他们受到支撑他们抗议的理想主义和变革信念以及60年代更广泛的社会运动的推动。”

当抗议的狂风骤雨结束,一种信念已被释放而出:年轻人也能为世界上的问题做点什么,即使仅仅是学生。

正义,人民和权利,总是自由美式价值观不断强调的叙事,但当为了自己想要的答案放弃了自由这一根本,美式价值观与他反对的,不过是一件丑陋事物的一体两面。

不论是战争、民权还是种族问题,最终都留下同一样遗产:以道德信念为基础,随时准备好抗议的一代人。

他们终将褪去学生的身份,隐入人海,成为一名成熟的社会人,然而当社会需要异议出现时,这些免疫细胞将有信心挺身而出,也将懂得如何更加安全有效地发出声音。