下午六点,韩思妙走出公司,拥在熙熙攘攘的人群里,进入高新园地铁站,这是深圳上班族密度最高的地方,早晚高峰的恐怖程度,足令初来者惊愕。

挤入1号线车厢,地铁从南山驶往福田,第七站是车公庙,韩思妙对这一片再熟悉不过了,她在此地工作过好几年,也在附近的城中村生活过四五年,在那里她生下了第一个孩子。

不过,车公庙远不是韩思妙通勤的终点。地铁载着她,再从福田穿过龙华,而后到光明,抵达长圳地铁站。下车,走出地铁站,看着站外灯火通明的高楼群,她总算到家了。

这趟行程历经1个半小时,途径26个地铁站点。

除了要忍受漫长的通勤,韩思妙对生活里的其他部分还算满意。她和丈夫来深十余年,错过了深圳购房的“上车”机会,这一度令她后悔不已。现在,韩思妙一家住在光明的公租房社区,三居室,月租金不到2000元,“总算有个窝了,孩子读书有着落了,蛮好的,不太会七想八想买房什么的。”

韩思妙,以及本文的另外两个家庭,算得上深漂中的幸运者——或者买房,或者申请到了公租房,经历十余年的漂泊后,他们不必再经历一次又一次的搬家,也不必再担心孩子因搬家频繁转学。

这种安定,也需要他们在位置或居住环境上做妥协,要么距离市中心更远,要么配套不尽人意——张枝萌买的房子离地铁口有3公里,李晴买房以后,每天上班通勤时间长达3小时。

还有无法写出来的,是一个不那么幸运的深圳家庭。这是无数个“中产跌落”的其中一例,小秦和丈夫所在的两个行业,过去几年均经历了巨大震荡。收入缩水后,这个家庭为“中产三件套”所累,“又回到了原点”。

小秦原本答应,与我聊聊这段经历。次日她又婉拒了我,“看过你列的问题,居然失眠了,我暂时没办法剖开来聊这些”。她吞下了“跌落”的沉重,消化还需时日。在我们短暂的交流中,小秦如此形容她的家庭现状,“从零开始,如草芥一般拼命抓住深圳的土地。”

一、深漂的城市迁徙路

来深十几年,韩思妙前后搬过6次家,张枝萌搬过7次。李晴稍微幸运一些,来深9年,只搬过4次。

在安定下来之前,她们大多数时候住在城中村里,搬家的理由形形色色,旁边施工噪音太大了,楼上孩子太闹腾了,怀孕了,老人要过来帮忙带孩子了,房租涨得太凶了,失业了……

在关于一线城市“搬家次数”的统计数据中,我只能找到腾讯房产发布的《2017租赁时代白皮书》,这份42万人次参与的调查数据距今已有7年时间,依然具有一定代表性——全国范围内,“搬家次数超过5次”的人群比例占27.5%,一线城市明显高于这一数字,深圳为35.3%。深圳微时光在一个月前,曾做过深漂居住路线的调查,其中不少人的租房路线,是从市中心的城中村,一步步向市郊的方向搬迁,更偏远,意味着相对更低的租金。

福田沙嘴村

2016年,老大出生后,韩思妙和丈夫从福田沙嘴村的单间,搬到了同村的一房一厅,月租3000块,这是他们在此地租过的最大空间。那两年,丈夫跟着上司创业,出差频繁,收入也不稳定。独自带了一段时间孩子后,掰着指头算算家里的收支,韩思妙心里不踏实,她得出去上班。

能来深圳帮夫妻俩带孩子的,只有公公。从梅州农村的大院宽屋,住进逼仄的农民房,公公不习惯。韩思妙也不习惯,巴掌大的地方多了个人,她觉得进进出出都不方便,“没办法,以你的经济条件,只能租那么大的房子”。

忙碌的丈夫,嗷嗷待哺的孩子,逼仄的房间,不太宽绰的收入,够不着的房价……不少时候,韩思妙心里没着没落。好在,她在城中村里结识了五六个年龄相仿的妈妈,大家是遛娃时认识的,几个人还能凑在一起说说话。几个朋友当中,多数后来离开了深圳,也有一位跟她一样,搬进了公租房。

2020年,韩思妙失业了,她刚刚怀上二胎。公司资金链断了,她没有拿到任何补偿。当时丈夫大部分时间在惠州工作,于是她带着孩子搬至惠州,至此再未回过沙嘴村。据统计,2020年福田区的平均月租金超过110元/㎡。搬到惠州后,韩思妙在市区租下一套三居室,月租3500元。

张枝萌在龙岗吉华片区的城中村生活过五年。在这个村子,一家人前后换过三个住处。第一个住处是个两居室,一家人只住了半年。2015年,他们换到了同村的一套三居室里,房子在农民房一楼,附带一个大院子,月租只要2100元。丈夫看中了大院子,他做装修,院子方便放置材料和工具,剩下的大片区域,还能供两个孩子玩耍。

搬进去没多久,张枝萌的新手机被偷走了,是苹果当年的最新款,花了8000多块买的。手机原本放在窗户附近充电,窗外的防盗网缝隙很宽,“小偷拿着专门的工具,从窗外将手机粘了出去”,这是民警推测的作案方式,手机最终没能找到。其后,丈夫将那扇窗户封死,在房子四周装了两个摄像头。

除了防盗上的隐忧,张枝萌在这里住得还算满意。前两年,房东每年涨一二百元的房租,住到第三年,房东一开口就要再涨700元,夫妻俩说尽好话,房东最终把额度降到500元,“房租差不多3000块了”。忍了两个月后,她和丈夫在同村另找了一套三居室,月租2500元。

后来,她从院子旁边经过,才发现住了两年多的地方,被房东隔成好些个单间,分租了出去,看着院子和房间的变化,她心里很不痛快,“那种无奈憋屈,让人难受”。

在吉华的第三个住处也不尽人意。楼上住着开出租的两兄弟,他们和妻子在深圳打工,逢寒暑假,再把孩子从老家接过来。

楼上的孩子当中,最小的三四岁,非常调皮,“每晚折腾到两三点,在房间里蹦蹦跳跳,有时还会扔一把弹珠到地上,制造各种噪音”,农民房隔音差,楼上孩子过来的几个月,张枝萌一家被折磨得痛苦不堪,“我都有点神经衰弱了,我老公更惨,他睡眠很差很差,那几个月他特别暴躁,爱发脾气”。

张枝萌上门沟通过几次,可收效甚微。她原本与那孩子的伯母关系不错,因为这个事情,两人交情淡了许多。

也因为此,张枝萌和丈夫决意要买房子,俩人东挪西借凑出首付,特意选了布吉某小区顶楼的住宅,“只要我们管好自己,不影响别人就可以了”。

一次又一次地搬家,让张枝萌最过意不去的是孩子,“老大换过三次幼儿园,还换过一次小学,老二幼儿园、学校各换过一次”。

买下房子要搬家时,“老二强烈要求别搬家,他说好朋友都在这里,如果搬走他就没朋友了。我告诉他,会有新的朋友,他说我就喜欢这个朋友。”

老大更让张枝萌负疚。老大现在读初中,很有主见,也自律,学习几乎不需要父母操心,在学校里也很得老师信任。可张枝萌总觉得,孩子跟自己隔着一层,“你想跟她多说两句话,她脸上一副‘跟你没啥好说的’,想拉着她出门转转,是根本拉不出去的”。

多数父母面对青春期子女,大约都有类似的感受。让张枝萌过意不去的是,她觉得老大的叛逆,与童年的留守经历有一定关系,“老大一岁之前放在河南老家,一岁多的时候跟着老人来了深圳,三岁多又回去,五岁多又来深圳,我觉得对亲子关系是有一定的伤害的”。

“你一会儿把孩子送回去,一会接过来,心里是很难受,很不安定的。我也会经常问自己,在深圳待着到底有啥意思啊。”

2019年,李晴一家搬进龙华清湖的一套大两房里。此前他们在民治一栋村委统建楼里住了两年,小两房,带家具,租金3000多元,房东是个小年轻,性格随和,万事都好商量,李晴夫妻、孩子和婆婆住得很舒服。

搬家是因为公公也要过来,小两房不够住,他们在民治片区看了一圈,大两房的月租金到了五六千,太贵了,夫妻俩只能沿着四号线,往离市中心更远的方向找。清湖这套房子月租四千五,距离民治只有四五站地铁,价格、距离夫妻俩都能接受。

房东是位50多岁的大姐,在深圳有好几套房子,人精明,且斤斤计较。一家人搬进去后,发现“床、柜子、油烟机、橱柜、马桶都是坏的”,住到第二个月,空调也坏了,维修师傅报价500元,房东要李晴出这笔钱。

处处凑合的日子让李晴窝火,“周末想好好做顿饭,柜子门一拉,掉了,抽油烟机打开,不吸油烟,只会往外吹风,饭还没做完,人搞得气急败坏的。”

一年后合同期满,李晴跟房东商量,想延期几天搬家,房东要求她多出一个月的房租。她没办法,找当初撮合这单租赁的房产中介帮忙,中介反复沟通了很久,房东才同意按天收费。“天天跟她在小钱上掰扯,这是我遇到的最有钱,也最苛刻的房东。”

二、城市变迁的亲历者

韩思妙一家在车公庙附近的城中村生活了大约五年。最开始他们住在上沙村,楼下是个大排档,一到晚上热闹非凡,不远处就是购物商场KKONE的施工工地,那是2014年,两人在上沙村住了很短一段时间,工地“哐哐哐当当当”的声音扰得人无法安宁,他们搬到了附近的沙嘴村。

2024年3月的福田沙嘴村

上沙村、下沙村、沙嘴村、沙尾村,都位于福田滨河南片区。这片区域位于深圳最繁华的两个区——福田、南山的交界地带。初来深圳的上班族,在市中心谋生的蓝领人群,大多挤在这片城中村里,人流汹涌,店铺罗布。

离开沙嘴村后,偶尔从滨河路经过时,韩思妙从疾驶的车窗里,见缝插针一般,搜寻着滨河南这片城中村的变化,“拆了,好多都拆了,上沙那个菜市场也没了”。

今年3月的一个上午,我走出沙尾地铁站,施工的声音从不远处交替而至——电钻的声音、打桩的声音、钢筋撞击的声音,重型机械压过路面的声音……“这两个海景楼王,全是大户型”,两个打扮贵气的老太太,指着地铁南侧的工地说,工地位于沙尾村。不远处的高档住宅红树湾壹号,簇新的高楼耸立在工地和农民房之间,在阳光下显得熠熠生辉,那是沙嘴村的旧改项目。

得益于优越的位置,四个城中村在过去十年里都经历了不同程度的城市更新,大片的农民房变成高楼,其中也包括韩思妙记忆中的大排档。她生活过的上沙村和沙嘴村,在城市更新中被拆除的土地面积分别为16.3万平方米和5.42万平方米。

福田辖区内15个城中村,绝大多数被列入城市更新计划。这些位于繁华地带的城中村,打工人口中的“深漂第一站”,可供出租的农民房会越来越稀少。我没有找到城中村早年的租赁数据,若以住宅租金做参考,过去10年,福田片区住宅的月租金翻了将近一倍。

保留下来的农民房,亦在经历新的变化。蛛网般的巷道里,施工的轰隆声不绝于耳,紧密的楼群之中,时不时能看见一栋笼着绿色防尘网的农民房。

被改造的农民房有个统一的名字——微棠公寓,这是深圳近两年来在推进的保障性租赁住房项目——由政府主导,对农民房进行改造,消除房屋、消防、用电等安全隐患,完善配套设施,用于解决年轻人、以及中低收入者的住房需求。

2024年3月的白石龙片区

在张枝萌曾经生活过的白石龙一区,好几栋微棠公寓已经改造完成。这两年,张枝萌还会到白石龙片区找朋友聚会,这一片区紧邻深圳北站,周围风貌与她2013年搬离时相比,发生了天差地别的变化。

2010年张枝萌怀孕,与丈夫一起从罗湖搬到白石龙一区,当时4号线地铁还未开通,村里的一房一厅月租只要700元。

此前,张枝萌在罗湖生活过两年,最早是泥岗西村,那是她来深第一站。住在泥岗村,张枝萌什么都方便,步行就能到上班的地方,楼下餐饮、肉菜、水果、百货店铺应有尽有。唯一一点不好,就是当时村里还有不少做按摩的女人,夜色降临时,她们站在巷头街尾,招呼经过的每一个男性。张枝萌时不时能看到,四五十岁、神色慌张的中老年男子,跟着一个女人走进某道门里。三四年后,这些女人消失在大规模扫黄行动中。

白石龙一区,是张枝萌租住过的区域中,感觉最舒服的一个地方。当时村里的租客不多,附近的生活配套完善。到了晚上,她和丈夫向东穿过一片荒地,再穿过梅龙路,就是一个环境不错的住宅社区,路上人不算多也不算少,生活气息恰如其分。

但在张枝萌的住处四周,更多的还是荒地和工地。白石龙一区西侧是一条泥巴路,东侧、南侧还是荒草地,北侧是四号线地铁的施工地,更远处是更多的工地。到今天,十几年过去了,白石龙一区西侧的泥巴路已经修成了柏油路,东侧荒地上建起了学校,南侧荒地上是一片在建中的高层住宅。这片小区域再往外延伸,更多的荒地或工地变成了鳞次栉比的高楼。

张枝萌搬到白石龙一区的第一年,只能坐公交上班,在附近站台上,她见过好几次扒手行窃,他们混在推搡焦灼的人流里,用衣服挡住手,把别人包里的手机或者钱包摸出来。每次等车坐车,张枝萌紧紧地把包捂在胸前,一路不敢放松。

好在,一年后地铁四号线开通,刚开始从白石龙地铁站上车,张枝萌还能找到座位。等到她搬离白石龙时,这个站的拥挤程度令她胆战心惊。人群随着地铁线迁入这片城中村,白石龙一区的房租水涨船高,“2014年我们搬走时,住的两房一厅,房租已经涨到1800元了”。

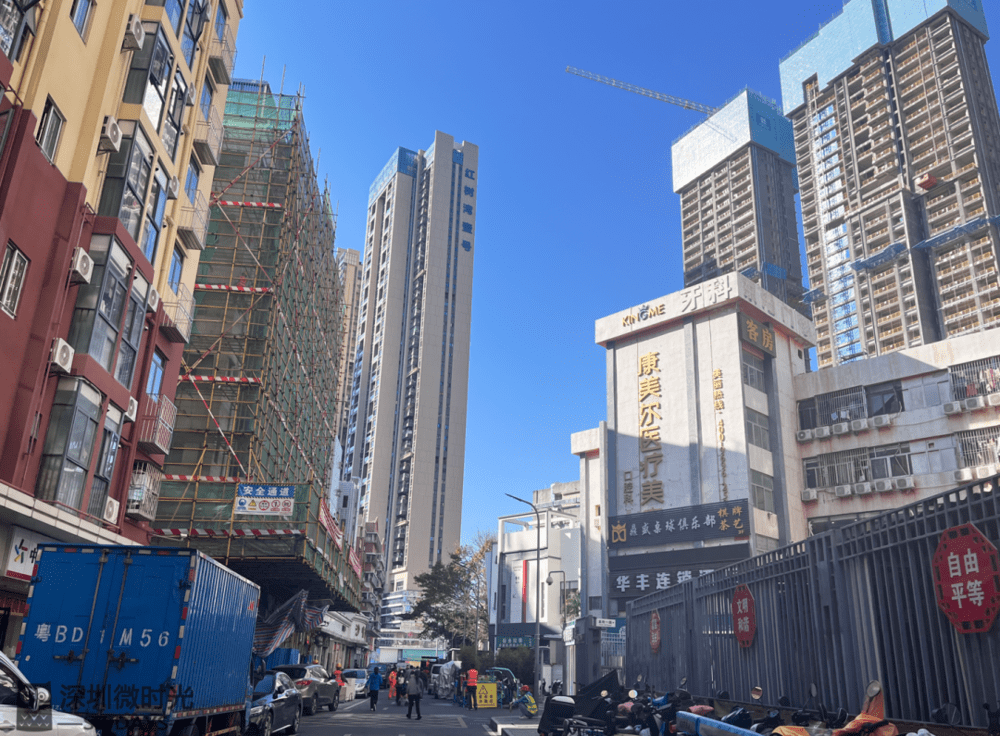

2023年的红山地铁站周边

张枝萌搬离白石龙几个月后,李晴和丈夫在2015年3月,搬进距离白石龙3公里的龙泉新村。龙泉新村位于龙华红山片区,因优越的位置与配套,这一片区被调侃为“宇宙中心的中心”。

当时,李晴和丈夫刚到深圳不久,工资几千元,房子是亲戚领着他们租下的,二楼的单间,租金800元,房间又黑又潮,楼下是菜市场,每天早上能听到剁肉的声音,巷道上全是店铺倒出来的污水,地面长年黑乎乎黏糊糊的。

东泉新村环境不佳,但四周的景象,已在预示“中心”的气势,“马路两边的绿化很好,那一片都是比较高档的住宅区”。除此之外,围绕在红山地铁站四周的,是大片的工地或者荒地,它们演变成今天的大片商业配套、以及图书馆、美术馆等文化配套。

即便买了房子,李晴和丈夫还是渴望,某一天能把家安在红山片区。那里,高楼与高楼之间绿意葱茏,马路两边是大片的草坪与精心设计的植被景观,人行道开阔且体面,这与她现在生活的布吉形成了鲜明对比,作为老城区,布吉片区看起来更像个老旧拥挤的四线城市,“路很窄,坑坑洼洼的,人又多,我们现在出门,连散散步的地方都没有”。

三、离开深圳,或者留下?

韩思妙一家在惠州生活了两年。在惠州,她“住着很舒服”。“那边居住性价比还是很高的,老人也习惯”。因为舒服,她和丈夫有过在惠州安家的打算,也在周围看过几套房子。不过,当夫妻俩了解到,孩子就读当地公立学校,不止要有房子,还得将户口迁入惠州时,随即放弃了购房念头。

来深圳这些年,每每想到房子,韩思妙就懊悔不已。2013年她与丈夫结婚时,在梅州老家买了套婚房,“当时一点在深圳买房的想法都没有”。梅州的房子首付二三十万,当时在他们租住的坪洲片区,这笔钱足以支付一套小户型房产的首付。

尤其过了2015年,韩思妙总在心里骂自己“蠢”,“13年为什么错过这样的机会”。当时亲戚在深圳买了房子,韩思妙和丈夫心里直痒痒,只是手里的钱远远不够,亲戚劝他们把梅州的房子卖掉。夫妻俩不舍得,“刚刚装修好”。

2015年,深圳市以去库存为目的出台了一揽子政策——降准5次,降息5次,营业税五改二,二手房首付比例下调……调控最后衍变为楼市狂欢,2015年4月深圳新房均价为2.6万/㎡,2016年3月已涨到5.3万/㎡。

“错过了,后面(在深圳)就真的买不起了”,韩思妙的遗憾不止于此,梅州的房产如今形同鸡肋,“前些年还能出手,现在卖也卖不掉,住又没机会住,彻底成了不动产”。错过买房机遇的悔意,“在城中村搬来搬去”时尤为强烈,韩思妙和丈夫纠结过无数次“要不要回老家”。

孩子出生后,两人才斩断“回老家”这条退路,“还是替孩子拼一把吧,不然孩子长大了,从老家来到深圳,又得和我们一样,从零开始打拼。”

韩思妙居住的公租房社区凤凰英萃城

2016年左右,丈夫在深圳公租房轮候库提交了申请。在选择光明的这套公租房之前,他们弃选了龙华民治某个公租房项目的机会,“附近没有学位,上班也不太方便,就放弃了”。

韩思妙目前居住的公租房社区凤凰英萃城,附近是深圳中学光明分校(深中是全市最好的高中之一),“当时政府部门讲过,住在这里,基本上都有机会就读”。凤凰英萃城共有四个公立幼儿园,老二就在其中一所幼儿园,“一学期费用6000多元,老师很负责,伙食又好,我是比较满意的”。

搬进公租房之后,韩思妙买房的欲望渐渐减弱,“不用担心房东又涨租,不用老想着下一次搬到哪里,没那么漂泊了”。

搬到清湖时,李晴和丈夫已有买房的考虑。“租房不确定性太大,工作换了,房东要卖房……难免还要搬家”,夫妻俩计划,在孩子入学之前,一家人得“安定”下来。

在清湖这一年,李晴住得很痛苦,不止因为房东过于苛刻,居住成本也是个不小的压力,“算上水电一个月得5000块,当时我工资才1万,感觉一年到头在给房东打工”。

买房前的那一年,李晴常常失眠,“留下,还是回老家,(这个抉择)好痛苦啊”。当时丈夫工作异常忙碌,大多数节假日都在加班,孩子还小。除了工作,家庭里里外外要靠李晴操持,她的处境和心境,跟韩思妙在沙嘴村时有些相似,“在深圳待了好几年了,一直安定不下来,心里很不踏实”。

李晴和丈夫老家在河南,很多亲戚在郑州买了房子,家里人也催他们去郑州买房。本来,夫妻俩已经准备好回郑州看房,临时因事耽误了,“一耽误两耽误,两个月过去了,我们又变卦了,还是咬咬牙在深圳买吧。”

丈夫尤为反感老家的人情社会规则,这是两人决定留在深圳的关键原因,“你在深圳办事情,流程很便捷,规则很透明,这个跟老家差别很大”。

房子选在“房价洼地”布吉,确实是李晴夫妻“咬咬牙”买下来的。总价400多万,为了凑首付,两人找好几个亲戚借了钱。每月要还的房贷,“靠一个人的工资是负担不起的”,“我俩都上班,房价、家庭支出才能应付过去,不能出现任何的意外。刚买房时压力是很大的”。

李晴庆幸,她和丈夫的工作都相对稳定,在购房后经济最紧张的那两年,没出“任何的意外”,“否则我们也不敢买房”。

差不多的摇摆犹疑,张枝萌和丈夫也经历过。2012年,丈夫辞职做电商创业,生意做了半年不见起色,他决定回河南老家跟亲戚学装修手艺。临行前,丈夫劝张枝萌一起回去,她不愿意,“害怕真的回去了,一辈子我们都出不来了”。

手艺学成以后,丈夫在老家干过一段装修生意,收款很难,“他主要给店铺、办公室做装修,自己先贴钱做,完了账收不回来”,他不得不再回深圳。这行靠口碑积累,刚回深圳那两年,手里没客户,生意还是不好做,丈夫想过带着老小,回张枝萌的老家广西谋生。

磕磕绊绊熬过一年多后,靠着口碑,丈夫的装修生意算是走上正轨,“慢慢收入上来了,现在也还可以”。

买房时,张枝萌夫妻的积蓄只够一半首付,另外一半是东拼西借的,有些是找亲友借的,还有一大部分是来自信用卡套现。

还清债务花了两年时间,“当时我俩把六七张信用卡摆在那儿,卡上标注好几号还款,拆东墙补西墙。如果一张卡没按时还上,就很麻烦”。有段时间,信用卡实在倒腾不过来,张枝萌和丈夫又找朋友借了10万,对方很仗义,问他们“10万够不够”,俩人犹豫了一会儿,回答说“够了”,“不敢借太多,怕有惰性,没有拼命赚钱的动力了。

张枝萌和李晴都买在布吉片区,她们对周围的环境、配套、学位都不太满意。张枝萌买在2019年,李晴买在2021年初,指导价出台之前,俩人都属于“高位站岗”。张枝萌了解过,她的房子,目前的市场价比购入时跌了20多万。算上税费、中介费,李晴的购房成本,比当下的市场价高出70万左右。

张枝萌和李晴错过了楼市红利,她们还是期待买到更好的房子,或者说,更好的区位——李晴心仪红山片区,那是她来深的第一站,也是她最喜欢的地方,只要忽略地铁站四周数量惊人的电瓶车,红山看起来与市中心差异不大。张枝萌渴望搬到福田片区,她看中了市中心的配套,来深圳15年,她还没有在福田生活过。

在一线城市安定下来,购房远远不是长跑的终点。韩思妙、张枝萌、李晴年龄相仿,均在35岁上下。她们职业不同,工作稳定程度不同,却都跟我表达过相似的隐忧,如果眼下的工作干不下去,再去求职市场应聘,她们不知道自己还有多少机会。至于她们的丈夫,是不是怀着同样的担忧,她们没有告诉我。

(备注:文中人物采用化名)

本文来自微信公众号:深圳微时光 (ID:szdays),作者:黄小邪