商品广告一直以来都是消费者“想象现代”的一扇窗。

进入20世纪,上海已经被各式各样的广告所包围,占据着报纸头版,充斥于大街小巷,也随着电车、公共汽车及人力车散播在整个城市里,上海因此被称为“一座待价而沽的城市”(city for sale)。

大量广告对人们的思想行为发生潜移默化的作用。张其讱发现,人们审美观念的转变,主要是受到广告的影响。

消费习惯的改变,并非仅因为某项商品的存在,而是因为“相信”使用某项商品可以带来更好的生活。在这个意义上,广告是对理想或梦想的一种承诺。

广告业的蓬勃为百货公司的出现与扩张奠定了基础。如果没有现代媒体与广告,百货公司的发展将受到相当大的限制。因此,全球各地的百货公司无不用尽心思,以广告吸引顾客。

在广告业最发达的美国,百货公司是零售部门中广告最密集的行业。以纽约梅西百货(Macy's)为例,1888~1902年每年投注的广告费占营业净额的1.16%~2.11%,是仅次于人事和房租的第三大营业费用项目。

上海百货公司也不例外,各种平面和户外媒体均可见其醒目的广告。1930年代,永安公司每年的广告费用约三万元,约占营业净额的1.5%。尽管低于同时期美国该数值的全国平均值(3.2%),却高于密西西比州牛津市(Oxford)尼尔森公司(J. E.Nielson Co.)的0.6%和德州布伦哈姆市(Brenham)的霍特公司(H. F. Hohlt Co.)的1.1%。这个数据让人惊讶,因为当时中国的平均购买力远低于美国。

报纸广告是近代上海百货公司的重要战场。表面上,广告是新商品的“公告”,实际上是各公司的商业竞技场:经由在公共舆论平台上不断放送新商品及新活动的讯息,百货公司求新求变的时尚形象得到了不断强化。

在一个千百年来都为节俭和劳作赋予极高道德意义的国度里,广告的兴起是反传统的,它最主要的作用是将商品介绍给消费者,其所传达的讯息却不止于商品的品牌与功能。不但使人知道商品的存在,也使人发生兴趣,甚而使人产生商品与生活的联想,此即所谓的“创造需求”。

换句话说,一种新发明的对象,社会上的人们尚未知道用处,没有这一种需要,经过广告的鼓动和引诱,不知不觉间,对于这种东西,想买来试用一下,试用而能满意,大家对于它便发生需要,生意由此可渐推广了。

当时中国广告学者还不像后来的批判理论学者,认为“创造新需求”是操弄消费者的作为,反而认为新需求的出现是社会进步的象征。

作为生产者与消费者之间的沟通文本,广告作用还在于社会价值与意识形态。媒体学者戴尔(GillianDyer)称之为“形塑人类生活的意义结构”。

因此,广告提供了观察社会文化的视角,可以就此理解依附于百货公司的广告业,如何塑造近代上海城市文化。

一、消费的正当性

传统中国主要从生产价值面来衡量经济表现。财富是生产减去消费的剩余,要增加财富,就必须增加生产并减少消费。生产往往被赋予较高的经济和道德价值,消费只是为了补充生产所必要的耗损,应该尽量加以节制。

百货公司天然被定位为奢侈消费的场所。当时报刊经常刊登“论奢侈之害”的文章,影响甚大的《妇女杂志》在发行期间还出版过9次专题征文,鼓励妇女节俭并呼吁妇女切勿陷入奢侈浪费的深渊。虽然整体而言,早期报刊甚少直接点名批判百货公司,但抑奢言论仍造成一定程度的负面影响。

百货公司的广告往往隐含着为消费“辩护”的意味。

首先,强调“价廉”是百货公司广告的共同点,以消除一般人对其商品价格“高不可攀”的刻板印象。中国商人开设的百货公司更倾向利用折扣季来刊登广告,减价是重点讯息之一。英资百货公司刊登广告是更为日常的例行活动,却也非常强调价格低廉。

有趣的是,百货公司在广告文本上往往以“格外克己”暗示本身在交易行为中的“牺牲”。“克己”是儒家思想的重要概念之一,最常被解释为“克制自己的私欲”。百货公司利用这个耳熟能详的古老词汇,不但宣称公司所得均为合理利润,并掩饰百货公司的“奢侈”性,降低消费的“道德焦虑”。

相反的是,大减价的疯狂采购被建构成为“节省经济”的“理性”行为。过度购买是耗损财富的行为,难以获得一般中国人的赞许,趁低价大量采购以备未来之用就变成值得鼓励的“节省”行为。

值得注意的是,大减价是有时间性的,是“稍纵即逝、不容错过”的机会,使得购买成为具有投资(投机)的效益。

惠罗公司“一元货”广告,《申报》1936年4月27日本埠增刊第3版

百货公司肯定物质欲望的作用及必要性。上海永安公司五周年纪念大减价的广告说的就很直接:

“人生何所求,适意而已矣。求之者虽众,得之者实稀。其故果安在,诸君试一思。居住不讲求,衣饰不称意,身心遂不安,苦恼生于是。永安于此道,非常之注意,不惮烦与劳,无分遐和迩,弗惜巨大资,但求如人意。”

这段文字把“适意”视为人生的最高目标,也是把原本主观而抽象的概念进行具体化。

不同的人对“适意”的定义互不相同,可以指物质文化的要求,也可以是精神层面的感受。这则广告把焦点放在前者,认为身心不安的苦恼源自不称意的生活条件,因此“适意”使物质欲望的追求得到正当性。

它更将百货公司赖以生存的市场流通性提升至国家经济的层次,在百货公司的消费行为被合理化为刺激经济进步的活动,减少奢侈消费的道德负担。

二、新潮崇拜

“新”无疑是百货公司广告里最核心的概念。广告中最常出现的形容词便是“新”及其同义词——新到、时新、应时、流行等,仿佛认定消费者追求任何新产品,甚至认为“新即是好”。

例如当时惠罗公司的典型广告,篇幅占去《申报》的全版页面,促销手帕、蕾丝、雨衣、鞋靴、熨斗、钟表、热水瓶等各式商品,不一而足。

利波维斯基曾经指出,人类历史上绝大多数的时间抱持着“崇古”“尚古”的观念,“祖制”宛如一种不容置疑的权力结构,不但是建立威信的来源,也是社会稳定的力量,因此人类极为重视延续性,通过复制历史经验来应付一切问题,对于变迁(尤其是变动剧烈的革命)反而采取负面甚至抵抗的态度。

直到近代,“新”才开始获得正当性,成为令人渴望的特质,渐渐演变成“新潮崇拜”(cult of novelty)的风尚,也为新的消费行为提供观念的合理性:购买不只为了补充所需要的东西,也可以为了尝试前所未见的东西。

百货公司是这波生产/消费革命的代言人,“趋新”自然也成为其营销策略的基调。在物品使用价值之外,必须制造另一种“新优于旧”“喜新厌旧”的消费心理价值。

近代中国也兴起一股“趋新风潮”。晚清到民初大量出现以“新”为名的杂志,如《新小说》《新女界》《新青年》《新中国》《新宇宙》《新学生》《新家庭》等。这种趋新风潮也正好与消费文化的“新潮崇拜”接轨。

商品广告是近代百货公司展现“新”的最重要场域,几乎所有的广告都强调“新到货品”“新颖式样”。并非是单纯浮夸的广告辞令,百货公司也确实在世界各地搜罗时新商品,担任了新商品在上海——当时中国几乎唯一的现代城市——的推广中心。

例如,惠罗公司推出的“网球衬衫”“高尔夫球衣”等运动专用服装,与一般男装在生产技术和使用功能上并没有根本差异,但透过包装,凸显商品的文化意象,使之得以“新商品”的姿态进入市场从而吸引顾客。

惠罗公司草帽广告,《申报》1925年6月1日第9版。

新商品所带来的刺激,在相当程度上改变了生活经验以及对生活质量的要求,帮助消费者想象新生活的可能性。同时,消费文化也是将新知识体系潜移默化至生活实践的一项利器。

现代性意识形态的生产与传播过程出现明确的分工:知识分子的角色是新知的创造与中介——透过疾病发生原因的诠释,传达了一套新的身体观;包括百货公司在内的企业通过商品,把这套学理应用于日常生活。

即消费者也许不完全了解微生物如何分解而导致疾病,但使用冰箱、滤水缸来减少食物与水的污染源,实际上是在运用与传统“阴阳调和”截然不同的健康概念。

百货公司的“新”还表现在其目标市场,目标顾客是城市富户和新兴的中产阶级,以及不断将目标客户“年轻化”。

图像广告里的人物有两种:一是众所周知的公众人物,他们通常扮演“说客”的角色,以其社会影响力说服消费者,为厂商推销商品。这种方法在照片广泛使用于报刊媒体、明星文化发展成熟之后,像电影女星就经常为商品代言;另一种广告人物是没有特定身份的“一般人”,从外表可判断其种族、性别、阶级等,通常被用来指涉消费者的属性。

百货公司的广告人物通常是后者,也就是代表预设的消费者。这些形象不但都来自富裕的中上阶层,也呈现年龄层的共通性,即均属青壮世代。

纵观1920~1930年代百货公司在《申报》上的广告,几乎看不到老年人。即便惠罗公司宣称货色齐备,只因“限于篇幅,不克尽载”,但从广告图像可看出百货公司的目标客群是“新世代”。

梅家玲指出,晚清以来知识分子体认到中国的改革全系于青年一辈,提出“少年中国”的说法,以对抗固守传统的“老大帝国”。Fabio Lanza认为,20世纪的中国,“青年”已成为一个政治范畴,俨然形成“青年文化”(youth culture)。

企业家发现新的商机:这群要求政治改革、文化更新的青年,较可能接受新奇的商品及服务。而小家庭的兴起,更意味着新世代青年比起过去更早掌握家庭经济大权。

更为直接地说,那些经由政治、社会与思想上的变化所造就新的精英,就是新的消费市场。

三、新文化观念的商品化

百货公司蓬勃发展之际,新文化运动也正如火如荼地展开。后者作为中国现代性的文化符码,所引进的观念与词汇成为塑造消费文化的思想来源,并不令人意外。

其中,最能代表新文化运动的男主角“赛先生”便经常出现在百货公司的广告中。

新文化运动另一个论辩主题是“家庭”,抨击传统“封建”家庭之声不绝于耳。中国传统家庭重视“人伦”,个人存在的价值镶嵌于家庭制度中,所扮演的角色也必须符合位阶,而这整套伦理规范乃系于下对上的服从。

“家庭革命”的某些观念同样再现于百货公司的广告,特别由于家庭是重要的生活空间之一,家庭用品是百货公司的主力商品。

例如,先施公司把辅助儿童的学步车称为“科学童车”,又称屋顶乐园所设置的练气机和练肺机能“引起科学意味”。

从客厅到卧室,从卫浴到厨房,各种日常用品一应俱全,而广告往往透露出对现代家庭的想象。例如,一家五口围着餐桌,准备享用由“金丽牌发酵粉”所制的蛋糕。母亲站着切蛋糕,虽是服务者的角色,但位置明显高过其他采用坐姿的父亲及三名子女,且只有她正面朝向观者,是整张图的视觉焦点,暗示母亲在家庭中的地位。

在以“小家庭”为典范的关系结构里,母亲与儿童扮演重要的角色,意味着是商品的使用者,甚至可能是消费行为的决策者。有趣的是,这类广告并不乏父亲不在场的母子或母女场景,却甚少出现母亲不在场的父子或父女场景。

新文化知识分子在抨击“封建家庭”时,往往诉诸“人格独立”,也就是在家庭之外追求个人本身存在的价值,视个人的快乐与满足为要务。

百货公司广告也因此大量强调“个人性”的产品。以手帕为例,本质上只是随身携带的一块方巾,用来擦拭颜面以维持容貌整洁,或遮掩口鼻以防止飞沫传染。百货公司为强化市场特色,特别针对性别和年龄推销不同样式的手帕。

惠罗公司所贩卖的各式手帕,《申报》1923年5月22日,第9版;1927年7月17日,本埠增刊第2版

具有身份特征的图样设计反映双重的认同建构:一方面,这是厂商赋予不同消费人群的“集体”标签,反映他们对男性与女性、成人与儿童的消费品味的想象;另一方面,消费者则借着拥有“属于自己”的商品,凸显本身在社会关系中的个人独特性。

某些原来属于“公共”的用品也开始朝向“个人化”发展,改变人们的习惯。

比较明显的例子是“轻便打字机”。1923年先施所引进的轻便打字机,原是法国人在欧战期间的发明,重仅1磅,可藏于阔4寸的衣袋内,原为战时传递情报而发明,量产上市后成为可随身携带的个人打字机,影响了当时上海部分新兴商业人士“写”日记的动作。

值得注意的是,经过商品化的“新文化”往往带着庸俗化的色彩。

继续以所谓的商品“个人性”为例。机械化的大量生产取代了手工业生产,机械制品的同构性取代了手工制品的独特性,百货公司通过广告塑造一批审美品味与风格类似的消费群体,这与新文化运动所标榜的“个人主义”在观念上仍有距离。

四、娱乐成为现代生活的价值

从百货公司的广告可看出现代生活注重休闲娱乐的一面。百货公司将“购物”转变为一种娱乐活动,利用各种声光化电的新奇活动吸引顾客逛百货公司。

这种“消费娱乐化”的现象同样反映在商品广告上。一方面,百货公司把广告重点放在“趣味”效果,更甚于实用功能;另一方面,百货公司的广告也不断凸显休闲娱乐的重要性。

已有不少文人和新青年承认休闲娱乐的重要性,主张人不能只在工作与睡眠两种单调循环下生活,否则会使“寿命几何级数般的缩短”,提倡有益身心健康并能增长知识的正当娱乐。

百货公司还顺应和推动了新式娱乐的兴起。

例如,在上海租界里,跑马、抛球、网球等各种休闲运动也在丰富,还修建了专门的体育场。清末有识之士亦为强国保种而鼓吹体育运动。到了民国时期,“健康”成为一种审美标准,运动成为爱美人士趋之若鹜的活动。

在这股追求强健体魄的风气下,百货公司亦引进各种运动产品。例如,1919年福利公司把“高而富球”(golf)定位为“最高尚之游戏品”,不但能锻炼筋骨,也可训练决断力。1931年明园游泳池开幕前,惠罗公司推出“纯羊毛游泳衣”,号称“经穿舒适,可免风寒”。

从这些商品广告可以看出,百货公司将休闲娱乐纳为现代日常生活的重要。

上海永安商场自建的跑冰场

王儒年研究《申报》广告时指出,1920~1930年代的上海呈现出“享乐主义的人生观”;杨朕宇关于《新闻报》广告的研究,同样印证了上海是个重视休闲生活的城市。

值得注意的是,百货公司所介绍的“休闲”虽是相对于“工作”的概念,但在实践层面上却是同样的积极态度,而非一般所以为的“闲置”“闲懒”,更是与1930年代新感觉文学所描绘的“城市颓风”大相径庭。

戴沙迪(Alexander Des Forges)指出,19世纪末上海开始出现新的工作观与休闲观:工作是耗损精力以赚取金钱的过程,而休闲则是花费金钱以恢复精神的活动,两者在功能上互为表里,都在接受一套理性的、生产导向的原则所规范,体现工业革命下现代生活的价值观。

五、现代焦虑的产生

广告常常使人有一种感觉,即人生的所有问题可以通过商品消费得到解决,但由于读者必须付出金钱和时间的代价来验证这些感觉,广告的可靠性便成为判断的第一步。

因此,大量的广告并不一定能增加读者对商品的信任,过度的吹捧反而使读者怀疑广告的真实性。

商业文明的普及使得上海消费者日渐明白,自己花费金钱购买的商品,成本中的一定比例是诱惑自己的广告,而非实质的物品,广告开始被反思的人们认为是“货不真价不实”的肇因。

广告引起的焦虑感还不只源于人们对广告辞令的不信任,也来自人们对“现代”的不安。在激烈的广告之战中,这样的不安会被自动加剧。

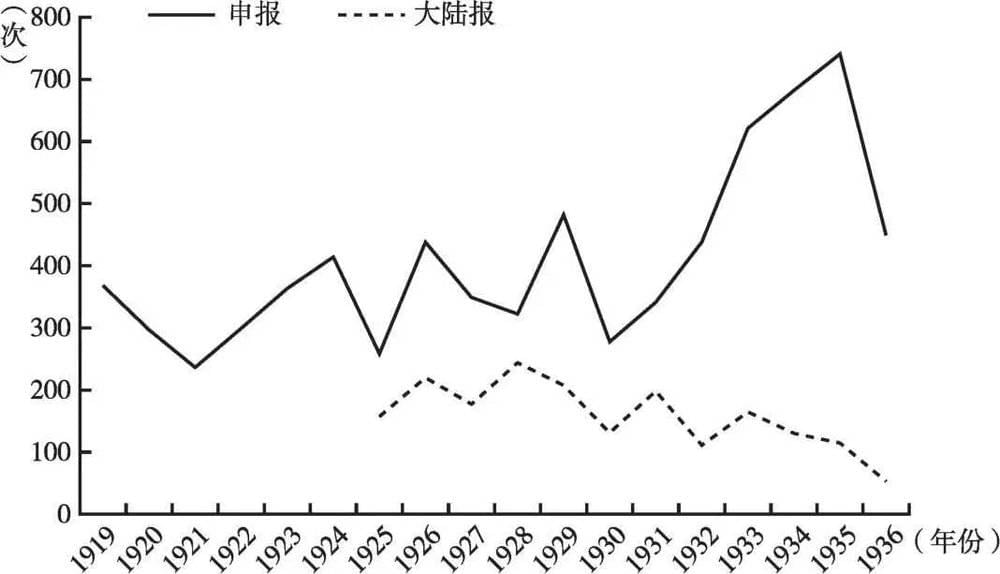

1919~1936年上海百货公司在《申报》和《大陆报》的广告总数

林语堂个人的消费心理就是典型的例证。这位醉心于新事物的现代知识分子,在消费生活上受西式/新式物品的影响尤深,积极拥抱异国事物,不单为了展现经济能力与社会地位,也为了证明自身的“现代性”。

这些知识并未带来生活的快意,反而令他困惑和焦虑。

例如,各家广告所提供的信息互相矛盾,使林语堂感到无所适从。他在文章中提到,预防牌牙刷的刷毛面向内凹进,韦思脱大医生牙刷的刷毛面却向外凸出,两者均宣称唯其设计可使刷毛与牙齿弧形相合;某牌牙膏自诩可于几秒内杀死几百万个细菌,他牌产品则提醒“要学牙科医生给你刷牙时的榜样——用牙粉”。

这些互相抵触的信息均诉诸科学知识的权威,让林语堂难以分辨,直到一位牙医朋友告诉他:“洗净你的牙齿是水及牙刷啊!牙膏不过使你洗时较觉芬香可口而像煞有介事而已。”他才恍然大悟,从众说纷纭的广告得到解脱。

对“不洁”的强烈不安与焦虑,不仅关乎个人卫生与健康问题,更从根本上区分了“现代”与“传统”、“进步”与“落伍”。要知道,1920年代中国留美学生还常感叹国人常被形容成“不卫生”“满口黄牙”。

这些接受西洋文明洗礼的中国知识分子,往往通过消费洋货来证明其“进步性”,并脱去“落后、不洁”的种族主义标签。林语堂并非积极的国货运动者,所写文章也不是为提倡国货而作,不过为寻找“最合理化”的牙刷和牙膏所付出的金钱和精神的代价,使他忍不住要对广告术、消费主义及其所勾连的现代性发出讽刺的声音。

六、结尾

正如许多学者指出的那样,广告不仅是一项提升营收的营销手段,更是一种社会沟通的方式,不但挪用、转化大量的象征符号和观念,并借由社会互动的网络“回收”既有的文化元素。

这一点在百货公司塑造“现代”意识形态的努力上看得特别清楚。

19世纪后半叶起,中国出现一波又一波的社会改革风潮,共同关怀不外乎“追求现代”。当“现代”与“新”被画上等号,这股现代化的渴望很容易转化为消费主义的最大推手。科学、独立、小家庭等都是知识分子辩论得沸沸扬扬的课题,也都反映在消费文化之中,成为百货公司用来建构一套现代生活的公共话语。

当然,这些知识从来就不是声音整齐的完美概念,它们在消费文化的再现更不免出现望文生义、断章取义的偏谬。只是需要承认,消费文化正是将知识殿堂的高深理论概念化为生活实践的场域。事实上,商品广告可能比正规知识传播得更广,影响力也更大。

竞争最激烈的上海百货公司就在这座城市里扮演起了所谓“文明教化者”的角色,推动上海成为基于消费文化而走向现代化的先锋。

本文来自微信公众号:窄播(ID:exact-interaction),摘编自《广告:形塑现代的消费观念》,作者:连玲玲(美国加州大学尔湾分校历史学博士)