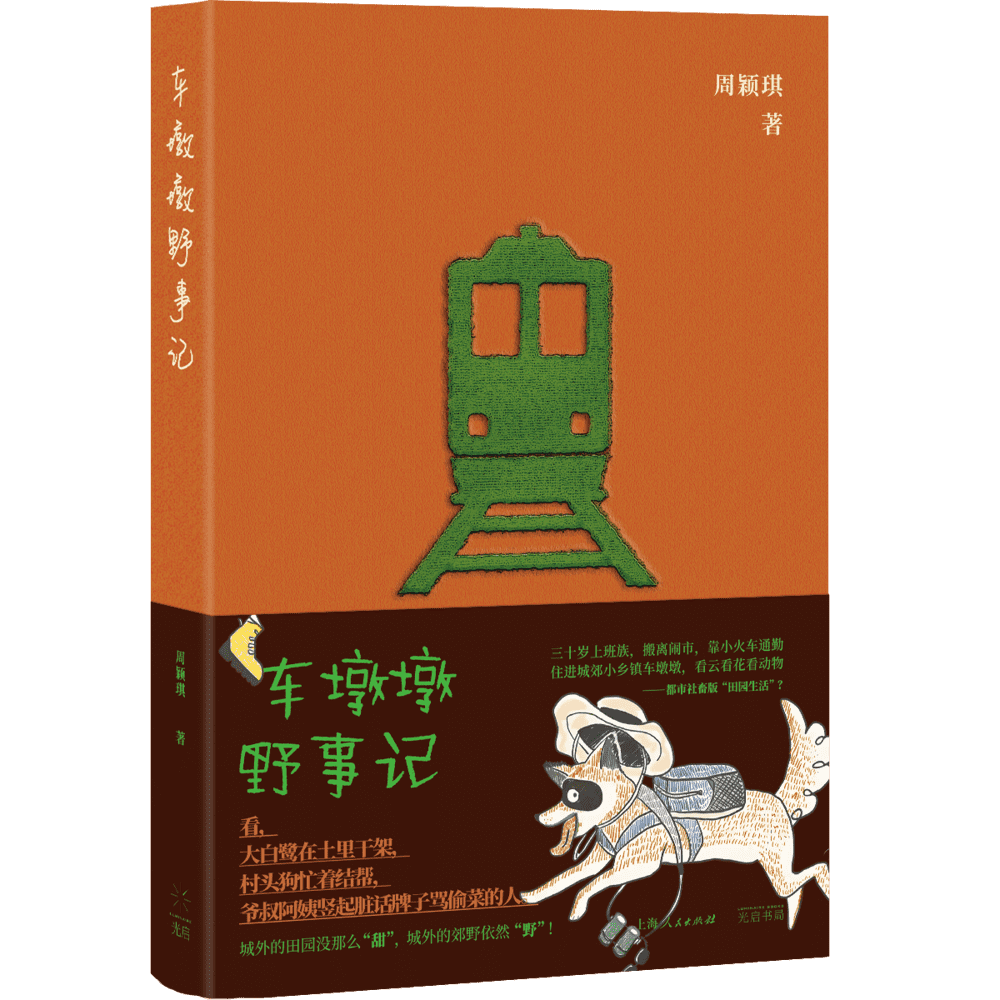

本文摘自《车墩墩野事记》,由光启书局授权转载,作者:周颖琪,原章节标题:《过年》,题图来源:视觉中国

在很多十八线小城市都禁止燃放烟花爆竹的情况下,外环线以外的上海竟然还可以。

本来已经不太记得什么是年味了。小时候街上总是有很多人放炮,我因为害怕被崩到,总是躲得老远,还把耳朵塞得紧紧的。不记得具体从哪一年开始,烟花爆竹禁放了,那些声响就悄悄地消失了。

因此留在车墩镇过年的那次,从元旦起就听到有人陆续开始放炮的声音后,我顿时感到了一股热闹的年味。村里有人放烟花,我路过了就停下来远远地看。

小狮子也想放炮,拉着我去松江区指定的烟花爆竹销售点买,开售日那天,一大早就要去,而且一大早就要排长队。上海指定销售的烟花爆竹只有两种,一种鞭炮,一种高升,都是动静特别大的。想要花样多的,从摔炮到仙女棒到窜天猴到礼花炮,就只有出了上海才有。

放炮的高峰期有三波 :年三十跨初一的夜里迎新年,初四跨初五的夜里迎财神,正月十五晚上庆元宵。其他时候也有很多人不拘小节地挑时间放着玩,过了十五,大人就把剩余的库存炮丢给孩子们。孩子们在小区里聚集玩耍的时候,就把这些火力小的炮当玩具,一直能玩到3月时候。

我们这里高压线多,不能乱放炮,挑来挑去,还是决定在小区附近把炮仗解决了。小狮子怂恿我试试,我拼命摇头,并且躲得老远,怕离得近了,该跑的时候来不及跑得够快。我只敢拿着仙女棒。至于鞭炮,实在是太响了,放完之后浓烟滚滚,污染太厉害了。我们在阳台上放了高升,炸响了小区年三十的夜晚,随即有几个人马上跟上,“砰砰”的声音此起彼伏。后来几年里,一直都有人选择在别墅院子或公寓顶楼的阳台放高升或者礼花。

我觉得放炮这件事,小放怡情,大放就伤身了。狂欢一夜之后,满地的炮渣子和灰蒙蒙的天可不是什么美景。湖边烟花秀这种大规模的活动,还会惊扰湖中越冬的水鸟。

除了放炮,那年我和小狮子还亲自进行了大扫除,小狮子把所有玻璃门窗擦得锃亮,我用油污清洁剂把厨房瓷砖缝都擦得白白净净。最后还张罗了一整桌年夜饭,叫了朋友夫妇二人来一起吃,大到硬菜、小到炒花生米,全都是自己加工,从早上八点一直做到晚上八点,真是累得够呛,但很高兴。

门上的春联也要贴上新的。刚搬来新家的时候,我致力于贴一些奇怪的春联以表达一下对传统的叛逆,比如第二年贴的是一副克苏鲁春联,上联“Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!”(在永恒的宅邸拉莱耶,长眠的克苏鲁等待入梦),下联“Fhtagn! Ebumna fhtagn! Hafh'drn wgah'n n'gha n'ghft!”(他默默在深渊中等待,祭祀在黑暗中掌控着死亡),横批“Iä! Iä! Cthulhu Fhtagn!”(万岁!万岁!克苏鲁富坦!),结果那一整年我都过得十分不顺利。此后,我老老实实地挑最吉祥的话来贴。

自己过年的几天里,不操心世界上的任何事情,就管好这个小家,吃好,睡好,收拾好。我父亲听说后,评价我们是在过家家。

在我近几年对过年的回忆里,留在上海的那次恐怕是最轻松的。其他时候,要么事情太多,要么精神太紧张,躺在被窝里被炮声吵到睡不着觉的时候,反而像片刻喘息。恐怕年味并不在于鞭炮、扫除和传统习俗本身,而是在于大家有足够多的时间、足够放松的神经,也就是足够“闲”去搞各种事情,去过这个年。如果过年是一种放松的活动,一定会更讨大家喜爱一些,也许这就是童年记忆里的过年仿佛更美好的原因。

著者:周颖琪

出版时间:2023年9月

出版社:光启书局

本文摘自《车墩墩野事记》,由光启书局授权转载,作者:周颖琪