八十年代的生活,是一种简单而扎实的生活。那时的人购买布料,给自己做衣服,那时的街道上行人比车多,房子还没有成为人们谈论生活时的主题,那时的人相信生活会更美好。

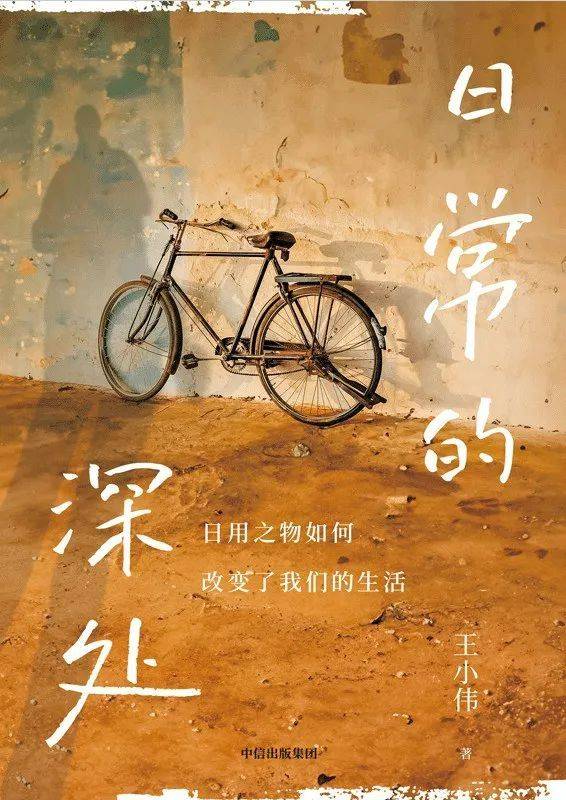

每个人心里都装着一个八十年代,人们会像回忆青春一样地回想它,那是个仿佛与焦虑内耗无关的时代,只是身处当下的我们,常常忘记了还有那样一种生活。而那种生活的特质,往往藏于生活最基础的部分里,譬如下文中王小伟教授在《日常的生活》一书中所记录的八十年代的衣、食、住、行。

一、衣

中国长期是一个男耕女织的社会,女性在家织布,心灵手巧的自己就能量体裁衣,衣服基本上都是私人定制的。现在不同了,私人定制成了奢侈品。今天在欧洲经常看到不知名的小店,一副手套卖几百欧,一个LOGO都没有。老钱早已有自己家的裁缝,并不购买大众品牌。

“80后”小时候布匹基本都是买的了,家里很少织布。不过,布匹也不像今天这样松阔。虽然不用买布头,但布匹有时候要循环利用。一件衣服穿坏了,把布铰下来做另一件衣服。长裤改短裤,大人的改小孩的,再碎可以改毛巾,最后还能改补丁,缝在衣服上。每一块布都要物尽其用。

七八十年代,中国人的着装开始逐渐丰富,当时在西方社会已接近流行尾声的喇叭裤开始传入中国。在一张发黄的照片中,我看见表姐站在我身后,上着黑色收腰针织衫,下穿喇叭裤,胸前还挂着一副蛤蟆镜,一头大波浪,风姿绰约,颇有好莱坞巨星的气质。

而我父母穿衣服是比较中规中矩的。家父常年穿一件白衬衫,到了冬天的时候,在衬衫外面会加一件毛线坎肩儿,再套军款风衣,后来则常穿黑色呢子大衣,再后来就穿西装。不过,我要说那代人穿西装并不是特别讲究,西装的领牌不撕掉,袖口和裤腿过长,尼龙丝袜套皮鞋,男生穿黑丝是常有的事。这还不是最糟糕的,最糟糕的是不分场合地任意穿西装。经常能看到有人穿西装在市场买菜,足以证明中国人多么重视市场经济。

九十年代开始,衣服的自由性更是充分体现在不断替换的款式与新潮随意的穿搭之中。就单衣而言,每一件衣服不用再和其他衣服作为套装出现了,单衣获得了解放。

早先用来打底,穿在衣服里面的衣服可以穿在外面了。有段时间,人群热烈追求宽松效果,原来穿里面的毛衣不断变大,以至于无法再套外衣,最终干脆直接穿在外面了。衣服越来越松,一度超级宽大的蝙蝠衫非常流行。衣服之间的搭配也获得了自由。有人开始在一件长T恤的外面再套一件短T恤,也有人上面穿件帽衫,下面穿个短裤。乱穿衣的情况普遍存在,服装的里外、长短以及款式都可以随意混搭,以至于发展到今天,在一部分女士群体中出现了秋裤外穿的情况。

我第一次是在芝加哥领事馆看到这种穿法。当时正进去办签证,当看到一位女性工作人员的腿时,我立刻目瞪口呆,以为她忘了穿外裤。秋裤外穿的思路对我的心灵造成了巨大的冲击。后来才发现大量韩国主妇都这么穿,原来那不是秋裤,叫瑜伽裤。近来在北京的大街上这种情况也越来越常见。

其实把紧身裤穿在外面,美国人也花了点时间接受,美联航还曾禁止旅客穿此裤登机。我估计这种穿法对于绝大部分人来说还是难以接受的。不过穿衣本身都没有道理可言。衬衫本来在法国只作内衣穿,美国人内衣外穿,竟然成了今天的标准穿法,又回输到法国去。列宁装在苏联主要是男人穿的,到了中国一度成了女干部制服。所以我劝自己对着装这件事能宽容就宽容。过段时间,没准儿瑜伽裤会成为商务正装,列入礼仪课……

现在,穿衣是如此解放,以至于要求每个人都得懂点穿搭。“60后”“70后”偏好套装,衣品不大重要,普遍穿衣不合身,通常偏大。“80后”受到韩国电影的影响,开始重视穿衣。“00后”钻研cosplay(角色扮演),穿衣活动变得更加细碎。

在老人眼里,一种衣服对应一个现实:列宁装对应的是轰轰烈烈的世界革命,西装对应中国大踏步地融入世界。而穿上《海贼王》中的服饰就很麻烦,我们明确知道这种服装所对应的现实是虚拟的,不是当下发生的,服装和现实匹配不上。在老一辈人眼中,这通常是精神分裂症的表现。

我不得不说这是一种骄横的偏见。老人接受了一种生活的惯性,认为现实是别人设定的,自己穿好设定场景的皮肤就行。青年人的主体性更加自觉,想要自己设定现实。说cosplay仅仅是出于好奇和审美的趣味是不准确的,它或许表现了年轻人对当下现实的不屑和对抗,也展示出他们对平行现实的想象和生产能力。

二、食

我的童年记忆最早可以追溯到一次谈话。小时候坐在自行车大杠上听老王讲中国史,他说:清朝腐败,帝国主义无不把中国当作一块大肥肉。我当时就非常困惑:为什么不是一块瘦肉?肥肉难吃啊!

不吃肥肉是“垮掉的一代”特别“垮掉”的表现。老一辈年纪大了,现在顿顿吃粗粮。我父亲六十多岁,身材精瘦,每天早上固定吃一点燕麦泡芝麻糊,剥一个鸡蛋。下馆子同一道菜不下三筷子,尤其不吃肥肉。这不是一种习惯,而是一种克制。他其实挺馋肥肉的。

六十年代生人不拒绝肥肉,大都熟悉猪油味儿。后来我才知道,吃肥肉曾是一种普适价值。早期欧洲移民在北美大陆打野牛,肉瘦的一概扔掉,专拣肥牛吃。鬣狗吃鹿,有时候也只吃内脏,优先吃油水大的肠子。中国人当然有这种进食直觉,所以“小肥羊”是餐饮连锁品牌,“小瘦羊”就不是。你很难想象“小瘦牛”“小瘦驴”等是一个体面的饭馆招牌,一听就不大好吃。肥肉是自然出产的、能量富集度特别高的食物,一个粗壮的健全人有爱吃肥肉的责任,爱吃瘦肉是食物充裕下的挑食症。

“70后”“80后”抬眼看父母,还能看见饥饿。困难时期,不少省份闹饥荒,到现在还有老人专爱讲“扒树皮,吃观音土”的故事。农村有种野草叫“七七芽”,又叫刺儿菜。《救荒本草校注》中写:“本草名小蓟,俗名青刺蓟,北人呼为千针草。出冀州,生平泽中,今处处有之。”刺儿菜非常厚道,除了西藏、云南、广东、广西,几乎在全国各地都有生长,饥荒年间救活了不少人。

百度百科上说七七芽降血压效果很好,说是有严格的科学考证:当年吃七七芽的人没听说过什么叫“三高”。我对七七芽的药效存疑,相信它不如替米沙坦。按理说,吃观音土的人也少有得三高的。一来吃土的人不看医生,二来他们血脂应该也不大高。观音土降血压的功效不太有人信,但野菜养生的说法还很有群众基础。我们小区有个老太太就酷爱养生,把吃什么菜同季节、方位、脏腑都对应了起来,最终通过阴阳二气统摄一处。近来她挖苗圃里的“黄花菜”吃,送医院抢救了好几宿,现在坐上轮椅了。

七七芽其实很不好吃,浑身尖刺儿,吃着扎嘴。当时人也不怎么收拾,整棵过水煮软和了,就开始吃,口感想必很差,对食道的伤害可能也不小。相比七七芽,喂牲口的豆饼就好吃多了。豆饼就是豆子榨过后剩下的废料压制而成的。以前用土法榨油,榨得不如机器干净,豆渣里剩有不少油脂,吃起来贼香。

我起小比较淘气,在饲料厂吃过一次豆饼。客观评价,豆饼有一股油香,口感也比较细腻,还有一点嚼头。用现在营养学的话说,豆饼富含植物蛋白和纤维素。如果把豆饼分装成小袋,放在辣条、豆干和萨其马那堆,可能还会脱销。

老一辈人很愿意和年轻人分享饥饿记忆。“极端饥饿”富有超越性,其实没办法直言传达,主要还是要用心体会。据说肚子刚开始饿起来,人会焦躁,到处找吃的;再饿下去,人的生命感会下降,精神凝滞板结,人会变得像植物,逆来顺受;再继续饿着,人将患上浮肿病,很快就会倒毙。困难时期,河南、安徽有些村的情况很严重,挨饿的主要是农民,而城里人配有口粮,尚能果腹。农民挨饿的情况不算新鲜,天旱地涝就可能歉收,但导致饥荒的一个重要原因是分配。

和动物世界不同,人类社会有个特殊现象。食物一度不是自然的馈赠,不是汗水的凝结,在有些特定的时期,可以变成一个特权,一个政治问题。诺贝尔经济学奖得主、可行能力理论的倡导者阿马蒂亚·森(Amartya Sen)有个高见叫“民主可以当饭吃”。他的研究表明,不少饥荒不是食物总量不足所致,而是由于信息闭塞,饥荒的信号无法得到及时传达,最终无法妥善调配食物资源而导致弱势群体陷入饥馑。

包产到户以后,饥饿问题得到了解决,农民也能吃饱饭了。但饥饿的影响不会马上消除,饥饿是一种慢性病,它对人的影响是持续的。针对荷兰大饥荒的一项研究发现,在饥荒中怀孕的母亲生出的小朋友长大以后罹患心血管疾病、糖尿病乃至精神疾病的可能性有所提高。

这么看,饥饿是会“遗传”的。这项研究不是没有争议,但算是一项严肃的科学工作。如果这个结果有普遍性意义,“70后”“80后”这代人就禀受一段饥饿的历史。有句时髦的话叫“忘记历史就意味着背叛”,饥饿史是忘不掉的,它刻在基因里了。

正是因为挨过饿,父母这辈人年轻的时候吃饭通常非常蛮横,食量非常惊人。我有一位表婶,她年轻时候最喜欢吃面,先要从盆里挖半碗猪油,浇热汤化开,然后堆面。这样连吃三大碗才罢。这种吃法带有一定的报复性,恨不得把粮食统统吃掉。这个心态和恋爱差不多,得不到的人突然得到,就要掐两把。总吃不饱的粮食总算吃上了,就要造一把。这种心态无论如何不能算是健康的。

这种状态直接影响了“80后”的胃口。我有个就职于普渡大学的朋友,他业务能力很好,人算外向,还娶了一位每餐会做精致寿司便当的日本媳妇,让我羡慕不已。他本来不算太胖,娶完媳妇后体重失控,一度达到200斤。我一直以为他是压力肥,心想婚姻真是一无是处。后来一问才知道,他有一个和我表婶一样的妈,跟着这位母亲,他的胃口奇大。媳妇又老给他做小盒精致便当,结果每次吃完便当,他都要去汉堡王再要两个双层牛肉堡才能吃饱。

日本女人敏感的心灵显然注意到了丈夫体重的变化,据说这之后便当变得更加精致了,导致汉堡之后还要追加一份大薯条。这最终导致了严重的恶性循环,可想而知他的日本妻子多有挫败感。

三、住

我印象中,“80后”小时候,房子还没有成为一个话题。一是当时还小,话题集中在斗兽棋和变形金刚上,不太关注住房。不过耳听大人们聊天,也很少聊房子,顶多谈谈乔迁之喜。乔迁的话题性在于工作调动所带来的人际关系重组,人情远重于房子本身。

现在想起来,房子之所以不成话题,是因为它作为一种必需品通常是得到保障的。二战后社会主义阵营将此列为经济福利权,与英美重视的政治自由权相对照。

对一代中国人来讲,房子实际上超出了私人的谋划。单位里的人天然都有房子住,就像蜗牛有个壳一样。另外,房子的差别一般也不太大,按照一套缜密的原则来分配。比方说单身分多大,两口子分多大,有孩子的分多大,等等,按家庭的人口进行调配。公共资源的分配,在有些地区通常需要疏通,要走走关系。不过,即使存在猫腻,使得有些圆滑人士分到大一点的房子或提前分到房子,也绝非普遍情况。只要单位还行,工龄够长,家庭人口够多,总归能有一个地方住。加之当时缺乏公共话语空间,房子没有成为一个重要的日常话题。

在单位之外的广阔的农村,起房子虽然是件大事,但似乎也不太折磨人。地产商王石在一次采访中坦言,中国人往上数三代都是农民,这句话差不多是正确的。中国人从地产商手里买房的历史不过几十年。农民盖房不买房,家家都有块宅基地,商品房对他们来说是一件挺陌生的事。一般家里男孩比较多,长辈有责任盖起几间房。盖好房子,就可以娶媳妇,家就算支棱起来了。

农民盖房不是全靠钱。因为生产资料和劳动力都特别缺乏,资源要高效配置,宗族内部总是要互相帮忙。建房采取了一种众筹模式。地方上比较有经验的长者,和村里的男人们一起把房子盖起来。东家一般也不付工资,杀猪宰羊请客吃饭就行。在这种众筹的营造活动当中,透过身体性的投入操劳,生成了一种共同存在感。人和人被联系起来。人们透过客套和仪式,把人情固化下来,存储下来,流通起来。人情货币构成了社会资本。

在这种情境下,中华传统里就没有“啃老”一说,通常叫“蒙祖先荫庇”,光明正大地啃。可见,儿孙并没有把自己同长辈割裂,还没有把自己看成自治的基础经济单元。老人也没把自己和孩子看成各自独立的个体,反倒都是香火中的一缕。直到现在,传统一点的父母都还觉得给子女买房子、带孩子是天经地义的事,这种事不管,是讲不过去的。香火的事放一边,就从赤裸裸的生存角度看,父母和子女只有拧在一起,几代人一同出力,才能真正面对现代社会的激烈竞争,其底色还是一种互助。子女晚年是否会孝敬老人,很大程度上取决于老人是否资助买房,帮忙带娃。

四、行

据说男女距离小于20厘米而不排斥彼此,就有潜力成为情侣。据此理论,北京西二旗地铁站就会非常浪漫。那个地方,人和人之间的距离经常在10厘米之内并保持半小时之久。作为一名平庸的青年教师,我每天要从郊区坐地铁到市内,因此和不少容貌端庄的人保持过相当亲密的距离。

长期坐地铁,我逐渐获得特殊技能,能够有效地利用胳膊肘、手机的外延以及车厢立柱来获得一种空间边界。在身体不得不触碰到别人的时候,我总能保证用胯骨冲人,避免四目相对或看别人的后脑勺。不知道为什么,老有人讲中国人在地铁上看手机,不看报纸,这是不懂中国国情的怪话。看报纸要左右翻面儿,势必要占据巨大空间,在地铁上是难以实现的。不仅是身体,狭窄空间也装不下视线。

作为大型哺乳动物,视线相交会引起警惕,感觉有被捕食的风险。作为人,视线在别人身体上停留久了会显得鲁莽。手机既可以协助整理视线,又少占空间,伸手举出还能当作界碑来用。在地铁上不看手机简直是不礼貌的。

每天早上在西二旗地铁站走一圈,感受人潮涌动。一般心思稍敏感的人,会徒增一种渺小感。林语堂讲人生在宇宙中的渺小像山水画。大山阔水之中,两个微小的人物,坐在月光下闪亮江流上的小舟里。一刹那起,读者就会失落在那种气氛中了。林语堂讲的是一种安静的渺小,里面有孤远和自在。我讲的是忙碌的渺小,不大一样。

通常渺小的不值得忙碌,忙碌则会显得特别渺小,这就让人感觉到卑微。就像你盯着一个蚂蚁窝,看久了你总想问,这群忽生忽死的小东西何必要这么劳碌呢?基本上都是瞎折腾,全世界蚂蚁绝户了,也没人在乎。动物活动在当下,很难想象一只忙碌的蚂蚁会突然停下追问蚁生。有时候,当我突然在忙碌的地铁中意识到自己的劳碌时,会立刻陷入自责,觉得自己不是一只称职的蚂蚁。

不只地铁,开车的体验也很特别。据统计,北京市民平均每个工作日通勤时间约为两个小时。其中估计有大量时间在堵车。交通拥堵给大都市人带来了特有的宽容美德,习惯堵车以后,我对孩子明显更加有耐心了。不过,拥堵也带来高昂成本。除了时间损耗,燃油成本、道路养护和环境成本等都大大提高了。

生活在城市中,道路的意义其实非常窄,一般指的就是日常“通勤”。很多农村老人进城追随子女,头一次听根本不懂什么是通勤。英文的commute(通勤)相较于road(路),也生僻得多。乡间小路是不存在通勤的,通勤专指城里人围绕一种特定的生活和工作方式展开的日常交通行为。市民作为雇工从家到公司,再从公司回到家,这样一个空间位置的改变活动才叫通勤。在日常话语中,“通勤”长期以来都不是一个独立词语,通常用“上班去”来表示。随着现代生活的不断发展,“通勤”逐渐成为一个专有名词。

劳动人民的崇高理想是8小时工作,8小时睡眠,8小时给自己。这三个8小时,劳工们只对最后一个真正享有主权。前两者的主权一个被老板占据,一个被自然占据,自己是无力支配的,人不能不上班,不睡觉。但通勤要从这中间偷时间。通勤时间长,就要占用睡眠时间。从燕郊来京上班,睡眠肯定要被压缩。只好上班打盹儿,这样必然占据工作时间。

为了保证工作效率,老板只好延迟下班。最终被压缩的必然是属于员工自己的8小时。通勤问题堪称慢性疾病,显著地缩短了人的有效生命。为了缩短拥堵时长,你当然可以选择地铁。不过时间和空间之间有着微妙平衡。如前文所述,虽然地铁是准时的,但时间的节约常常带来空间的显著压缩,这无论对身体还是心理来说都是巨大的成本,造成的情绪损失是无法弥补的。

道路被理解成了通勤,路程本身就被简单看成一种成本。只有起点和终点是有意义的,而过程是乏味且需要忍受的。生活真正有趣的活动通常都是过程性的,和起点、终点无关。比方说吃饭,几点张嘴、几点擦嘴是无关紧要的,重点是吃的过程。如果有人要把几点吃完饭当成乐趣,那他不是个狱警,就多半是个神经病。

几点出发、几点打卡显然不是通勤的全部。你要为这一过程付出金钱和时间,还要付出巨大的情绪。走在路上本身是没有内在意义的,要尽快通过。如果道路就是为了通过,那唯一要考虑的就是别堵上了。

鉴于此,在设计道路桥梁时要进行一系列定量测算和谋划,以期对交通流量有预判,使得道路能够按预期保持通畅。高速上几点到几点只能公交车跑,应急通道谁能用,路肩要多宽,出口离多远,道路信号牌怎么画都要严密计划,专门设计。地铁每个班次的时间要精确到秒,开门要对应到每个入口,发车频率要建模计算,一切都被纳入巨系统中进行控制。

在此过程中,道路的绿化可能是唯一一点审美追求。但如果你细致观察城市绿化的相关科学,会注意到植物的品种、颜色、高度以及季节特征都被纳入功利计算。美不再是一场遭遇,美被要素化了,变成了一种工程安排。绿化的功能和女生化妆一样,它的主要目的是补偿一种缺陷,而不是展出美。

在中国的现代化过程中,“要想富,先修路”是一句耳熟能详的标语。没人能否认道路基础设施建设与经济发展的正向关联。道路使得资源要素的调配和组织成为可能,这是经济得以发展的重要前提。

不过,因为道路仅是为了尽快通过,道路本身就变得非常乏味。高速路只允许没有生命的机械呼啸而过,它敌视一切有机体。高速路上既看不到鲜花,也看不见野生动物,更看不见多变的地形。城市道路一样丑陋不堪。你很难想象毕沙罗或莫奈会画一条公路,但他们的确都热爱乡下小径。

丑陋在城市中广泛蔓延。在北京这样的城市,人行道路和自行车道一度越来越少,汽车不断侵蚀非机动车道。这不是少数驾驶员的品格问题,现代城市的逻辑非常清楚:道路的主权属于机动车,行人不配在城市里行走。

就这一问题,近来越来越多的人开始有所反思。城市道路不重视行人,归根结底是认为人的双脚不如车轮高级。柏油公路看不起人,背后的逻辑是人看不上自己。在通勤这件事上,现代人都有低自尊的问题。

我的体验是,在大城市走路,是一件很容易感到自己卑微的事。不过好在近几年北京的规划有很大进步。尤其在郊区,大量的公园和湿地得以建设,保持了道路的意义空间,使享受走路成为可能。我最喜欢的活动之一,就是陪着老人、孩子到郊野公园漫无目的地走。

不过近来发现老人痴迷智能手环,把走路本身变成了步数竞赛,把行走的内在价值再一次抽空了。走路变成了锻炼身体和炫耀体力的工具,仿佛不为这两个目的走路的人就不配走路一样。这种想要搜集自己一切痕迹的癖好形成了一种“量化自我”的文化,近来成了技术哲学的研究热点。

《日常的深处》

作者: 王小伟

出版社: 中信出版社

出品方: 见识城邦

出版时间: 2023年11月

本文来自微信公众号:凤凰网读书 (ID:ifengbook),作者:王小伟,编辑:轻浊、洛金