机器接管地球?

在过去30年中,每当我的科学论文被退稿时,我都不得不应付那些劝告,他们不确定我将大脑和机器结合起来的设想是否正确,认为应该把这部分从论文中删掉。在那些令人痛苦的经历中,我会幻想有一天自己能够拯救这些充满疑问的想法,把其他人从这种想法中解放出来。这个机会终于来了。

在我应对超级保守的学术文化期间,一些科幻作家和电影导演天马行空的猜想却展示在大众面前。单单在2009年,两部好莱坞巨制——《未来战士》和詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》,都描绘了有关科学的刻板印象。通过技术巫术,科学被用来控制、征服、伤害、屠杀他人。

在这些影片中,脑机接口技术使人类能够通过替代物去生活、去爱、去战斗。他们的化身被用来做艰苦的工作,比如在宇宙中漫游,代表人类消灭外星人种。流行文化中这类暴力思想的演绎,从《火狐》到《黑客帝国》三部曲,都进一步强化了“未来学家”所散布的担忧与恐惧。未来学家警告我们,人类的世界末日即将来临,机敏、革命性的机器将接管地球,把我们都变成他们的奴隶。

在这里,我想提出另一种观点。对脑机接口技术进行了长时间、艰苦的研究和思考后,我看到了一个乐观、令人期待,而不是阴暗与充满灾难的未来。也许正因为未来真实的面目很难被确定地构想出来,因此我感到了这个诱人机会的强烈召唤,那就是将大脑从身体的局限中解放出来。事实上,鉴于脑机接口技术研究注定会带来的巨大的人文前景,因此我猜想没人会和我的想法不同。

不过,在探讨我对未来的设想之前,我想先消除有关智能机器将模拟、超越并主宰人类头脑的许多担忧。尽管我不怀疑某一天会出现非常复杂的机器智能,而任何制造这类机器的人都将面对难以逾越的障碍,即任何计算程序都不可能在个人或进化的时间标尺上,捕捉到历史偶然性的准确时间序列,而这些偶然性共同创造出了人类的大脑。

在史蒂芬·古尔德突破性的著作《奇妙的生命》(Wonderful Life)中,通过提出他命名为“重播生命录像带”的思维实验,古尔德巧妙地指出了这种主张的偏见。在他看来,无论人们能支配多少亿的微处理器、浮点运算以及多少兆字节,或者几百万的人造核苷酸,如果创造人工智能的主要目的是建成一个与我们自己的头脑相类似的头脑,那么这种巨大的努力终将面临悲惨的失败。

古尔德思维实验是这样的:

确定你把实际发生的事情已经彻底抹掉后,按下倒带键,然后回到过去任何一个时间点或地点,让录像带再转一遍,看一看副本跟最初的版本是否完全一样。如果每一段重放都与实际的生活路径非常相似,那么我们只能说,真实发生的事情几乎必然会发生。但是,假设实验得出的结果与实际的生活历程明显不同,那我们的结论会是什么?对于有自我意识的智能的可预测性我们能说什么?

接下来,古尔德为这个实验最可能的结果提供了他最喜欢的预测:

“重播生命录像带”将把进化引入一条与实际路径完全不同的道路。然而,不同的结果并不表示进化是愚蠢的、没有意义的。重放时出现的岔路就像实际路径一样,是可以事后进行解释的。不过,可能路线的多样性并不表明在一开始就能预测最终的结果。每一步都事出有因,但在开始时,结局是无法确定的……改变早期的任何事件,即使是非常轻微的改变,在当时看来或许并不重要,之后的进化都会将它逐步带入完全不同的轨道。

决定人类大脑进化的大量偶然性,也许不会在宇宙中任何地方再次出现。以硅为基础的意识,即使能够出现,也几乎可以肯定,它的表现形式与人类的意识会截然不同。同样,特定的历史也不能被概括为计算算法,而希望机器、计算机程序或人造生命形式能够经受住同样的进化压力的愿望也必然会落空。有人可能会说,作为将历史遗产载入大脑回路中的交换条件,大脑已经被赋予了避免模拟或再造最隐秘的秘密及技能的免疫能力。

然而,这种历史偶然性提供的屏蔽作用并不能保证先进的机器有朝一日不会控制,甚至屠杀人类。不过我认为,这类事件发生的可能性,远比大量灾难造成人类最终灭亡的可能性低得多。环境破坏、传染病、饥荒、核战争、气候变化、淡水缺乏、流星碰撞、臭氧层的耗尽,甚至外星人入侵显然都比机器可能发动的军事政变更有可能导致人类的灭亡。

假设“重播生命录像带”会带给我们这种可怕的命运,那么在这个非常不可能的大变动事件中,我们至少可以确信,正如约翰·巴罗所断言的那样,源于硅元素的征服者永远也无法理解以下人类诗句的不朽含义:

恐惧,阿喀琉斯,上天的愤怒;思量一下你自己的父亲,并给予我同情,我更值得可怜,因为我让自己变得冷酷无情,而我之前没有任何人曾让自己变得冷酷无情,并把杀我儿子的人的手举到了我的唇边。

普里阿摩斯(Priams)说,当他让阿喀琉斯思量自己的父亲时,阿喀琉斯的心中充满了渴望。

医疗前景:重新行走项目与外骨骼

就我个人来说,我更愿意探讨人类未来将如何充分利用相对性大脑的才智——模拟现实的能力、同化人造工具的贪婪胃口,绕开神经上的损伤,扩大我们的知觉与触觉范围。就像在实验中记录神经元集群,时间会成为可靠的向导。

我将从描述脑机接口在生物医学方面的应用开始探讨,这方面的应用可能会在未来10~20年中出现;之后我会探讨更遥远的未来,也许距离现在几十年。到那时,脑机接口技术将变得更加普遍,它可以使我们将计算与虚拟工具、装置及环境融合起来。我将以探讨非常遥远的未来会给人类带来什么来结束我的探险之旅。到那时,头脑对肉体的忠诚将越来越少牵涉我们的生活方式。在展望未来的时候,尽管我不会深入探讨想象中的神经工程的细节,但我相信人们能够找到实现这些设想的技术解决方案。

在接下来的20年中,大脑–机器–大脑界面通过双向连接将大脑连接在一起,它也许能恢复被神经障碍压垮的人性的某些方面,比如我的祖母莉吉娅和我的导师艾瑞尔博士的情况。也许在一二十年后,脑机接口技术有望能够恢复数百万不能听、不能看、不能摸、不能抓、不能走或不能说的病患的神经功能。

国际研究联盟的重新行走项目(Walk Again Project,我是该项目的联合创始人)可以让我们对未来有一点初步的认识。在贝拉和奥罗拉证明了将活的脑组织与各种人造工具进行连接的可行性后,该项目便把目标设定为开发、建构第一个能够帮助重度瘫痪患者恢复全身活动能力的脑机接口,无论瘫痪是由脊髓创伤引起的,还是源于神经退行性疾病(见图1)。

为了实现这一崇高的目标,我们正在设计神经假肢器官,以使瘫痪患者能够使用脑机接口控制全身外骨骼的运动(见图2)。戈登·程(就职于慕尼黑技术大学的机器人专家,他带领的团队制造了能够在伊多亚运动意念控制下进行行走的CB-1机器人)设计的这种“可穿戴机器人”,可以使患者控制自己的上肢和下肢,支撑并搬运自己的身体,就像在他们的自主意愿的支配下运动一样。

图1 恢复运动功能的皮层神经假体

注:这幅图显示的是,有朝一日皮层神经假体如何帮助因脊髓受损而瘫痪的患者。

图2 重新行走项目所使用的全身外骨骼设计(外骨骼是一种能够提供对生物柔软的内部器官进行保护和驱动的坚硬)

图2 重新行走项目所使用的全身外骨骼设计(外骨骼是一种能够提供对生物柔软的内部器官进行保护和驱动的坚硬)

这些神经工程方面的壮举是以10个神经生理学原则为基础的。这些原则源于我们对爱莎、奥罗拉、伊多亚以及许多其他动物进行的脑机接口实验。

当重新行走项目启动时,其他方面的研究开始显示出开发模拟装置治疗神经疾病症状的光明前景。例如,我在第12章中提到,我和罗慕洛·富恩特斯、佩尔·彼得森发现,对脊髓背侧面的高频电刺激能够恢复大鼠和小鼠的运动能力,之前它们已经耗尽了多巴胺神经递质。在耗尽多巴胺之后,啮齿类动物的身体会变得非常僵硬,很难进行各种自主的身体活动,这些都是帕金森病的典型症状。

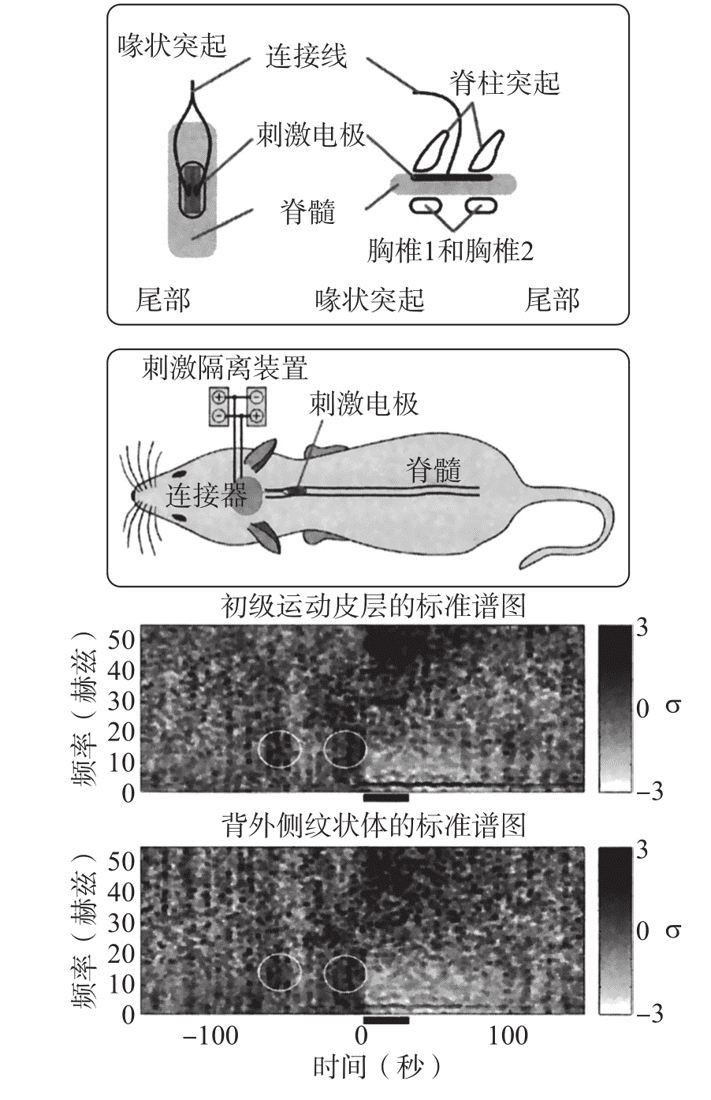

由于记录了这些动物分布在多个大脑皮层及皮层下结构中的神经元集群的电活动,因此我们观察到,当小鼠和大鼠的身体变得僵硬时,位于运动皮层和纹状体中的神经元集群开始同时放电。这些同步的电活动产生了一种类似癫痫发作的低频神经元振荡(见图3)。

有趣的是,当我们给大鼠和小鼠服用左旋多巴(L-DOPA,治疗早期帕金森病的一种药物)时,几分钟后这些振荡被中断了。它们僵硬的身体逐渐变得柔软,又能四下活动了。当左旋多巴的作用消失后(药效通常持续数小时),或者动物产生了耐药性(通常在几周后出现),僵硬感又会卷土重来。

图3 用脊髓电刺激的方法来治疗与帕金森病类似的综合征

注:在最上面的图中,刺激电极与植入物被放在了脊髓的背侧面。中间图显示的是,表现出帕金森病迹象的大鼠被植入了刺激电极。在最下面的图中,两个圆圈被用来标示在大鼠大脑活动的谱图中观察到的癫痫性活动,这些活动与帕金森病造成的运动可能有关。在时间为0时,开始用植入的电极进行脊髓电刺激。注意,刺激后癫痫活动消失了,大鼠又能够自由行走了(图中没有显示)。谱图的X轴代表时间(时间为0时开始刺激),Y轴代表频率,Z轴灰色的深浅代表给定频率上的脑活动强度或大小(见右侧的标尺)。

10年前,我和埃里卡·范泽洛研究了抑制大鼠癫痫发作的方法。在那时,我们已经证明,对三叉神经进行电刺激能够干扰标志癫痫发作的同步振荡。这使大鼠避免了癫痫发作时的行为抑制,甚至阻止了新的癫痫发作。当看到导致大鼠出现帕金森病似的僵硬的同步振荡与癫痫发作的神经元振荡非常相似时,我向富恩特斯和彼得森建议:对多巴胺耗尽的大鼠也尝试使用相同的方法。

我们首先尝试对三叉神经进行电刺激。这稍微减轻了大鼠脸部的僵硬感,但对身体其他部分没有显著效果。一些初看起来像是失败的做法,最后却证明它们正是我们需要的宝贵线索。不久之后,我们将电刺激的目标转向了脊髓的背侧面。

这种改变具有几个优势:更容易实现,外科手术过程的侵入性更小,可以有机会刺激大量经过这个区域进入中枢神经系统的神经纤维。而这些神经纤维会影响大鼠大片的顶叶皮层及额叶皮层。经过简短的验证,我们便意识到这是一种最佳的解决方案。只要我们持续进行刺激,大鼠就会在笼子里四处活动,完全没有出现帕金森病似的僵硬。另外,有了持续的电刺激后,治疗多巴胺严重耗尽的动物所需的左旋多巴的剂量会少很多。而较低的剂量降低了药物的副作用,也降低了耐药的风险。

出乎意料的是,我们发现了一种非常简单、侵入性最小且廉价的方法——脊髓刺激,它有可能成为治疗帕金森病的新选择。全世界正在狂热地进行类似的研究,希望开发一种能够与活的脑组织进行联系的神经假肢器官,从而治疗诸如癫痫、抑郁等严重的神经疾病,以及帮助人类恢复视力、听力及语言功能。

认识神经及精神疾病的本质

在不远的未来,大多数脑机接口技术研究可能会专注于创造新的治疗及康复工具。然而,在所有的可能性中,该领域也会有助于对神经生理学原则达成更深入的理解。这些原则是相对性大脑构成或扭曲它的现实模型的功能基础。

我完全相信,在我们的一生中,脑机接口技术将以严密而有结合力的方式,阐释神经元时空连续体是如何形成及运作的。从某种程度上看,这个问题隶属于第4章所描述的著名的捆绑问题,也是困扰神经科学家很长时间的难题。只是改变传入刺激的参考框架,从大脑自己的观点的视角来看待问题,捆绑问题便会完全消失。在相对性大脑中,不存在捆绑任何事物的必要,因为传入刺激没有被分解成离散的感觉信息。相对性大脑中只存在一种关于世界的简单的动态模型。大脑内部的动态与周围神经所感知到的一致及不一致的信息进行碰撞,不断更新着这个模型。

除了解决捆绑问题之外,相对性大脑理论还有可能终结局部论者与分布论者之间的学术战争。如果神经科学家认可大脑皮层功能的严格局部化以及纯粹单一模式的皮层表征,都只在中枢神经系统发育的早期或者只在大脑内部动态的简化或仿真状态下才会有蓬勃的发展,那么我相信最终双方会达成妥协。例如,我们已经看到麻醉如何引发了大脑内部动态的崩溃,人为地限制了单个神经元感觉反应以及整个皮层表征的复杂性。

另外,只有当动物主动探索周围环境时,大脑皮层的动态美妙景象才会展现出来。在我所提出的折中方案中,功能的局部性以及单一模式的表征,在人(或动物)出生后早期的大脑皮层发育中占主导地位,这很可能是因为在这段时期中,大脑的连接正被加固,中枢神经系统正小心翼翼地“制作”关于现实的内在模型。模拟器及现实的模型需要逐步建立起来,这也许可以解释为什么人类的童年及青少年时期相对比较长。这也许还可以解释,为什么儿童需要花几年的时间才能融合同一个物体的多通道信息,比如将母语的某种声音与相应的字母或数字联系起来。

在解剖功能成熟过程的最后,多个多突触皮层及皮层下回路将大脑皮层中的神经元集群连接起来,构成了单个神经元的海洋,为处理神经元时间的波浪做好了准备。随着大脑自己的观点的发展,地形图、皮层结构以及严格的皮层等级逐渐失去主导地位,直到成年早期,这种主导地位便一去不复返了。

到那时,脑组织仍会泄露出其解剖组件退化残余物的迹象,比如啮齿类初级躯体感觉皮层中的桶状皮层、眼优势柱以及细胞结构边界。它们就像有机脚手架留下的发展性伤疤,大脑通过在这些脚手架上攀爬,把自己武装了起来。现在这些结构只是对神经元时空连续体的功能设定了一些限制条件。因此,为了获得对产生自我意识的大脑机制令人满意的理解,系统神经科学家必须将他们的注意力从这些过往发展的幻影中转移开,更密切地注意大脑电海洋中起伏的波浪和涟漪。

我相信这种对新出现的大脑内部动态的依赖,而不是对布洛德曼皮层分区图的绝对忠诚,会让我们对神经疾病有更全面的理解,因为大脑动态将成为我们考察所有人类心智错乱的媒介。神经及精神疾病会与大脑回路的时间安排以及回路间的互动发生联系。如果大脑常规运转过程中只出现了微小的同步波,那么当大脑改变状态时,神经元的海洋中就会出现奇怪的漩涡,这是神经元时空连续体在极度混乱地放电。就像同步大脑活动的不同模式定义了典型的癫痫一样,中枢神经系统的很多其他功能紊乱有一天也会被根据大脑中病态的连续放电水平来评估其严重程度。

从这一角度来考虑,神经疾病与精神疾病之间的经典差别也会因此而消失。同样,对神经元集群生理学原则更好地理解,会使我们摆脱集体忽视某些精神状态的耻辱,摆脱神经疾病与精神疾病患者所背负的社会污名。最后,我们也许能够认识到这些疾病的本质:它们只不过是大脑内部动态出现了混乱。

我以前的研究生兼博士后,杜克大学医学院精神病学副教授齐拉萨(Kafui Dzirasa)的研究工作已经对这个大胆主张提供了初步的支持。齐拉萨系统地研究了各种转基因大鼠[多数是由杜克大学马克·卡隆博士(Dr. Marc Caron)的实验室提供的]所诱导出的大脑内部动态的变化性。这些大鼠中的每一只都被选择性地去除了一个基因。

成年后,这些大鼠会接受一系列的药理学处理。这使齐拉萨可以在大鼠身上诱发出在患有各种认知机能障碍及精神疾病的患者身上能够观察到的常规行为集合。通过记录大鼠的局部场电位以及10个不同大脑结构中的神经元集群,齐拉萨在动态的大脑互动中辨别出了特定的改变。这些改变似乎与动物出现的异常表现存在着密切的相关性。

尽管仍很难在这些神经生理学改变与表现出来的行为之间建立因果关系,但齐拉萨得到了一些惊人的证据,这些证据也许超越了相当高的阈限,其中包括确认一些与强迫症及躁郁症相关的常规运动行为的潜在神经生理学基础。就像对多巴胺耗尽的啮齿类动物进行的实验一样,这些转基因大鼠的大脑表现出了神经元时空连续体上连续同步放电水平的差异。由于目前我们能够记录这些大鼠长达一年的大规模脑活动,因此我们在神经科学历史上第一次记录了渐进的、不可避免的神经生理改变,即健康的大脑向着末路发生了决定性的转变,在这种转变中,思维有时会被卡住。

未来,我们希望将从转基因大鼠身上收集的信息整合到新的框架中,形成一个更详尽、更多维的状态–空间图。这种对正常的以及发生变化的动态大脑状态的完整描述,也许可以帮助我们对多数传统的神经及精神疾病进行分类。这就与我们现在将大鼠不同的行为与三维状态–空间图上不同的点丛联系在一起相类似。

长远看来,这个研究可以使神经科学家判断患者的大脑动态运转得如何,并在出现症状之前就预测出某人将有很大的概率患帕金森病、抑郁症或因为狂躁、妄想或精神错乱,而生活在完全不同的现实中。同样,这种统一标准的动态框架可以使医生进行量化的评估,评估他们的治疗对患者是否有效或有益。

社会前景:“大脑校园”与数字化永生

基础脑机接口的应用及神经科学研究的近期前景,将引起各学科原理,从计算机科学到生物学,从工程学到医学,从数学到哲学的加速汇聚。随着年轻一代的神经科学家开始采用更广泛的技术与智能工具,技术变革的多样性将显现出来。为了提供实验数据的自由互动、大规模的计算机模拟,以及将成为惯例而非特例的理论工作,传统神经科学系与大脑研究机构将不得不做出调整。

“大脑校园”与多学科合作

为了适应未来的神经科学,许多大脑研究方面的合作已经启动。事实上,在2003年3月,我启动了一项大规模的科学研究:创立了“大脑校园”(Campus of the Brain)。如今它被称为埃德蒙与莉莉·萨夫拉国际纳塔尔神经科学研究所(ELSIINN),是一家位于巴西东南部沿海欠发达地区马卡伊巴(Macaiba)的非营利性学术机构。

该项目有三个使命:将大脑研究推向极限;从艺术、科学及文化方面来庆祝人类大脑惊人的成就;通过一系列社会及经济项目(包括儿童科学教育项目、女性健康计划以及工业研究和技术园区)向当地民众宣传大脑知识,目的是提升校园附近城镇和社区的教育、健康及生活标准。神经科学是社会变革的一种原动力。

我敢打赌,你以前从没想象过存在这种理念。我最有雄心的项目之一是建立“大脑校园”附属的公立学校。在这所学校里,孩子们在他们怀孕的妈妈刚开始参加校园健康中心提供的产前保健计划时便已经入学了。你也许已经猜到了学校的名称——莉吉娅·拉波尔塔公立学校。

在未来的几年内,我真诚地希望巴西的“大脑校园”能成为多学科合作的典范,实现脑机接口的未来需要这样的合作。类似“大脑校园”的科学网络会大大促进脑机接口技术的应用,而不只让它局限在医疗康复领域。例如,如果我们掌握了可以让人类利用大脑电活动来与各种计算设备进行交互的技术,那么将会发生什么?从我们携带的或者可能位于我们身体中的个人计算机,到作为数字社会互动中介的远程网络;从最平淡无奇的文本处理,到对私密的梦境最细致的模拟,未来的日常生活将与今天我们已经习惯了的生活大相径庭。

一开始,与个人计算机的操作系统及软件进行互动,可能会成为一种冒险,而我们的大脑会逐渐习惯于抓握虚拟的物体,启动程序、书写备忘录,尤其是与我们最喜欢的大脑网络中的成员进行自由沟通(这是社交网络了不起的升级版本)。英特尔、谷歌和微软都已经创立了它们的脑机部门,这一事实说明这种想法并非遥不可及。其主要障碍在于开发非侵入性的方法,以获取脑机接口所需的高分辨率的大脑活动。我相信,克服障碍的方法将在几十年后被找到。

通过意念来控制人造工具,人类会出现在各种遥远的环境中。如今听起来无法想象的事情,未来会司空见惯。从海洋深处到超新星禁区,甚至到我们体内细胞间和细胞内的微小裂缝,人类的触及范围最终将追上我们探索未知领域的野心。正是在这种背景中,我设想我们的大脑将完成它史诗般的解放之旅,从它栖息了几百万年、生活在地球上的身体中解放出来,使用双向的、脑机接口技术来操作五花八门的工具,它们将在自然创造的微小世界中,成为我们新的眼睛、耳朵和双手。

世界是由一团团原子或细胞组成的,我们的身体永远无法进入原子或细胞,但我们的思想却可以畅通无阻、毫不犹豫地进入。向着相反的方向,我们也许能够远程操作各种形状、各种大小的机器人和飞船,让它们代表我们去探索宇宙尽头的其他星球,并把陌生的地区和风景储存在我们的思维触手可及的地方。

随着探索中我们迈出的每一步,后代子孙所创造的工具将继续被他们的大脑同化,进一步扩展他们的自我,定义大脑自己的观点,这一切将远远超出我们的想象。必须承认,这种想法给我带来了巨大的快乐与敬畏之情。这是一种深切的情感,我猜想它类似于500年前当葡萄牙的船员在危及生命的漫长旅行结束时,发现自己看到了新世界的沙滩时所产生的情感。

在对未来的想象之旅中,我们也许会惊讶于人类行为及知觉的巨大扩展将如何影响后世子孙对现实的演绎。他们所见、所理解的宇宙与现在一样吗?他们每天的经历、伦理、文化及科学是否与我们的非常不同,以至于他们不可能与当今的人类探讨世界经济状况?他们的对话对我们来说是否毫无意义?

人类大脑从身体中解放出来的最惊人结果可能会是释放出许多很有影响力的偶然性,这些偶然性会对未来人类的“生命录像带”的播放方向和速度产生决定性的影响。换句话说,大脑从身体强加给它的限制与脆弱性中解放出来后,它便有可能获得宇宙中最令人垂涎的奖赏:在一定程度上掌控人类的进化。

大脑这种完全解放是否能让我们模糊,甚至消除定义个人与个人之间的牢不可破的身体边界?在未来的某一天,我们能否体验到成为大脑意识网络(真正的集体思维大脑网络)的一部分的感受?假设在未来,通过某种惊人而无害的技术,人类实现了这种脑联网,那么网络中的个人是否不仅能只通过思考来与另一个人交流,还能生动地体验到对方的所知所感,就像他们实现了无缝的“思维融合”?对于这种令人难以置信的体验,如今很少有人会选择冒险进入这片未知的领域,我们也不可能知道后世子孙会作何反应。

假设所有这些令人震惊的场景都会成真,这种集体的思维融合真的成了一种被子孙后代普遍接受的、合乎伦理的互动方式,那么他们在早上醒来时,是否会意识到自己已经变成了完全不同的人类物种?不难想象,人类的后代确实能够掌握建立大脑网络所需的能力、技术和道德水准。

通过这个媒介,数十亿人与其他人建立起了可以只利用思考就进行的暂时的、直接的联系。这种集体意识的庞然大物看起来、感觉起来会是什么样以及它能做什么,是我或目前任何人都想象不出来的。就像1970年世界杯时巴西足球队的那个进球一样,我们只有体验了它逐渐呈现结果的过程,才能充分感知它的伟大。

它也许会提供终极的人类知觉经验,即发现我们每一个人并不孤单,因为数十亿兄弟姐妹可以分享我们最私密的想法、体验、痛苦、激情和愿望,以及我们之所以成为人类的基本要素。它将给被孤独感、自卑感、偏见、误解以及社交不适所困扰的许多人带来巨大的宽慰,这种作用是难以想象的。

尽管我非常清楚,即便是特别乐观的想法也不能平息所有的焦虑,但我相信,如今人们在网络上分享个人生活的巨大热情,暗示了人类本性中的社交饥渴。因此,如果脑联网成了可行技术,那么我想它会像超新星爆炸一样,迅速渗透到人类社会的方方面面。

当人们开始用思想来控制大量的人工设备,并进行彼此沟通时,他们将不再像我们今天所称的人类。对此,我要说,既然人类的生命录像带会继续播放不可预测的歌曲,完全独立于我们对未来的想象;既然进化不会停留在某个阶段,那么我们为什么要担忧谁或者什么将在几千年甚至几百万年后接替我们呢?

为这个问题纠结了很长时间之后,我认为我们担忧未来的主要原因既不是基于对人类特定命运的担忧,也不是基于对人类及人类的生活方式在未来的某一天会被替代的想法的排斥。相反,我认为我们应该归因于人类遗产的保护,应以保护道德伦理准则的高标准来保护人类遗产。但不幸的是,我们并不会这样来保护生存在地球上的每一种生命形式。

从成群的昆虫、植物群落、一只只的蓝色金刚鹦鹉以及在广阔的热带雨林中漫步的水豚,到北极熊、北美洲西部的斑点猫头鹰,甚至是可怕的天花病毒最后的病毒株,保护地球生命展示自我多样性的方式,是我们向产生有意识思维的独特环境表达敬意的最佳方式。保护这些生物遗产是我们将道德传统赠予后世子孙的第一步,这些遗产不仅不可避免地包含了情境痕迹,而且包含了每一点思维、每一次想象出来的行动(或好或坏),以及每一个赋予我们存在感的荒谬的神经元。

我们如何能成功地描绘出人类经历的非凡多样性,而这些经历构成我们这个物种独特的冒险之旅?这个答案可能存在于我们相对性大脑的才能中。

追溯到1945年,伟大的数学家哥德尔令科学界为之震惊,他再一次提出了对爱因斯坦广义相对论方程的新解。根据哥德尔的解答,时光倒流应该被视作相对性宇宙中的一个不同而真实的可能性,时空连续体和黎曼几何支配着这个相对性宇宙。然而,尽管时间倒流在数学上是可能的,但实际上它非比寻常。就我们所知,宇宙中并不存在这类经验。

也就是说,除非你将参照框架更换成另一个宇宙、另一个时空连续体,即大脑,在那里,在神经元宇宙的范围内,时间旅行成了一种相当微不足道的经验。如果时间旅行发生在星球的时空构架中,物理学家一定会认为这是惊人的壮举。而我们中的任何人只要在大脑时空连续体的波浪中穿行,只要游过神经元交响乐的音符所积累并小心保存的记忆,便可以实现这一壮举。

数字化永生

如果我在这里描述的未来成为现实,那么稍微再多想象一下,我们便能想到,获得新智慧的人类后代同样会决定穿越人类历史上另一条卢比孔河,并且为了后世子孙的利益,努力记录人类遗产的丰富性与多样性。我认为,只有通过保存对每个个体人生故事的第一人称叙述,这种无法估量的财富才能被汇聚起来。我们作为凡人的独特叙述会在大脑中存在很短暂的一段时间,然后随着个体生命的结束而永远遗失,这是大自然中罕见的浪费。

我可以想象出来,一个考虑更周全的未来社会,将“下载”并保存一个人一生的记录,不仅将它当作生命终点的仪式,而且当作对在宇宙中其他独特人类生命的最后致敬。此后,这些永恒的记录会像独一无二的珍贵珠宝一样受到珍视。曾经活过、爱过、痛苦过、成功过的数十亿同样独特的心灵,也会得到永生,它们不是被铭刻在冰冷而寂静的墓碑上,而是通过生动的思想、热烈的爱以及忍受的痛苦,而被释放出来。

到那时,可以永久保存思想的奇妙技术和道德盟约,也将可以把这些思想传播到宇宙的边缘,最终带来终极的解脱和慰藉,这是我们重返母亲的子宫才会有的感觉。对于遥远的未来,我仍能想象出一个重大的改变,即相对性大脑会被加冕为唯一充满意义并赐福于我们的上帝,这是对人类经过远古时期偶然的奇异旅行的公正而恰当的颂扬。大脑中除了住着现实感与自我感的高超雕塑家以及记忆的忠实守卫之外,它还毫不费力地以光速与任何有兴趣的人和事物,在广阔宇宙中的任何地方,分享着人类在一生中创作的交响乐。

坐在小山上,在“大脑校园”的建筑工地,当夕阳西下时,我想到的只是遥远未来的某个人,他在平静的生活中第一次体验到,透过凡胎肉眼,看到成片的棕榈树在风中摇曳,就好像它们打算和拜倒在自己脚下的仙人掌花朵挥手道晚安时,会有怎样的反应。如果仔细聆听,我们遥远的同胞也许会注意到,吹过莉吉娅·拉波尔塔公立学校钢筋混凝土地基的风,似乎在我耳边低语:“你又要迟到了,别再在泥泞的街道上玩耍了,赶紧跑回那间始终开着门的房子,去聆听肖邦的音乐,有人在那儿等你。”

作者简介:米格尔·尼科莱利斯是世界顶级科研机构巴西埃德蒙与莉莉·萨夫拉国际纳塔尔神经科学研究所联合创始人,美国杜克大学神经工程研究中心创始人,现任杜克大学医学院神经生物学教授。他还是法国科学院院士、巴西科学院院士,常在《自然》 《科学》等国际一流学术期刊上发表论文。2004年被美国科普杂志《科学美国人》评为全球最具影响力的20位科学家之一,其研究被《麻省理工科技评论》评为10大最具突破性的科技创新之一。

本文来自微信公众号:腾讯研究院 (ID:cyberlawrc),作者:尼科莱利斯,编译:黄珏苹、郑悠然