“我也想要穿漂亮的衣服,想要出去玩,想要有朋友,我做不到,我出不去!”

没想到今年同时打破“城市中产”“当代年轻人”这两股互联网话题潮流的人,是一个身高1.2米的农村妇女。

今年的节假日格外热闹,五一大学生特种兵旅行,暑假研学团挤满北京每个角落,十一阵仗堪比非洲动物大迁徙。

这一切都与@农村妮 无关。

她的生活还是昨天、前天、去年、前年的样子:照顾好一家老小吃穿,干一整天活,在寂静的家里看手机。

手机里的世界喧嚣无比,人流、车流,各种熟悉的配音,构成了一个好笑又热闹的盛宴,手机外的她除了羡慕外是无尽的痛苦:

“放假了,我也想像别人一样,穿上好看的衣裳,出去逛逛街,出去旅旅游,出去吃好吃的……可是我做不到,我做不到,我出不去,我只能待在家里,哪里也去不了。”

有人留言嘲笑她矫情、丑人多作怪,让她发挥人的“主动性”,但更多人看到了她的痛苦,尤其是小镇做题女孩们。

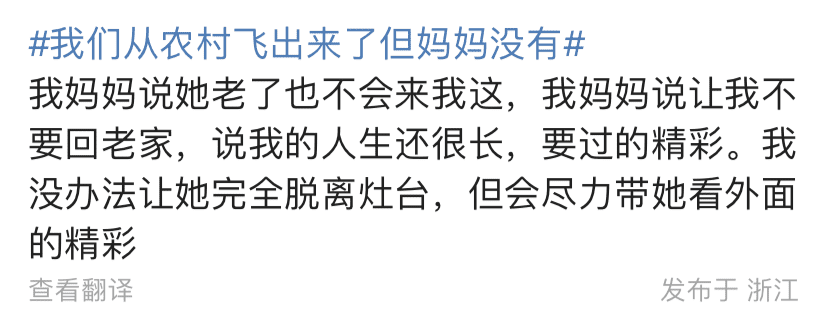

如果代入妈妈,我真的会心碎,“我去了好多地方,她却只能在家。”

初二时我问我妈有没有想去的地方,她沉默了一会儿用几乎开玩笑的语气说:

“我哪都想去,但我哪都去不了”。

“我可怜的妈妈被困在村子里,我却没能救出她。”

IP从东北三省到福建海南,农村妮和评论区,共同讲述了一个陌生却又熟悉的故事:

故事的主人公,不是可以躲进父母退休金世界的“全职儿女”,不是热爱尝鲜的年轻人,不是深陷“上不去下不来”中产焦虑的都市人,而是许多“张桂梅学校里”那群走出大山的女孩的声音。

我奋尽全力走出了大山,一转身却发现:

我的妈妈,依然留在原地,被忽视了很久很久。

农村妮,我的妈妈和你一样

1.2米有多高?

1.2米,是一个8岁小学生的身高,是儿童免票的最高限,是困住农村妮半生的数字。

“身高1.2米”这几个字自小学开始便跟着农村妮,开始是生活上的不便,教室桌椅太高了,陆续有了对她身高的嘲笑,原本成绩不错的她“自然”地落后、退学,早早进入社会。

她拥有了婚前唯一一份工作:在一家肉食店后厨打扫卫生。但因为“形象不好”,店主不允许她下楼与客人直接接触,只被允许在二楼作业。但这份工作也仅仅持续了几个月,就被店主的亲戚撵走,因为“她碍眼“。

那些关于长高的想像,她寄托给了平行时空的自己:“重开的话,不说长到一米六,长到一米四就很好,起码不像个废物一样活着了。“

每个农村妈妈的人生里,都有一个类似于“1.2米”的命运捉弄:

贫穷、重男轻女、兄弟姐妹多、身体残疾——总之是一个个概括进苦难范围内的词汇。

对农村妮们来说,结婚是人生中一个自然而然,甚至是还算不错的选择。再多痛苦,再多不安都会在结婚那一刻尘埃落定,她们的人生被定型成了一种统一的模样:

以丈夫的四合院为圆心,四合院到县城的距离为半径,画地为牢,沉默过活。

农村妮每天围着厨房、院子、土地打转,做饭下地做饭下地周而复始,一转就是几十年。

农村妮的丈夫能赚钱,但偶尔会“揍人”。在农村,这样的痛只能抱怨、自嘲,很难报警。丢下一切逃脱对她来说,是一种遥远的幻想:“对付着过,能活一天算一天吧”。

在琐碎、封闭的生活里,她的身高已不再是最大问题,一些不懂事的小孩的疑惑甚至嘲笑,她甚至可以反击回去。

孩子是农村妮仍要努力、积极生活的主要原因,她在村里做些工,劳碌一整天赚三四十块钱,攒很久能将将够孩子一个月高中生活费。

她想赚更多钱,因为还想“给妈买好吃的,给孩子买好看的衣裳,给丈夫减轻点负担”,没有一个关于她自己。有时候她觉得钱赚得这么辛苦,想要“狠狠花钱”,也不过是去村口小卖部买两根冰棍:一根用来解暑,一根尽情浪费。

这样的人生光是想想就让人心痛,光是想象自己的经历就悚意丛生,她们却呈现出一种认命感。

有人安慰农村妮说,其实从现在开始好好生活就是让人生重开了,但她更想要的重开是“重新投胎”,一切都与现在无关的那种。

她对重开人生的想象,不是网文小说式的大女主、大男主故事,她们只是想要过下她们眼里普通但幸福女孩的一生:

“人们天天不希望上的班,是我梦寐以求的,几个人骑着电动车一起上下班,工作、逛街是很好很好的。”

如果能真的认命就好了,如果能“坦然”承受这一切痛苦就好了。

然而在农村妮的评论区,却有千千万万个年轻女孩,留下了惊人的同一句话:

我的妈妈,也和你一样。

农村妮枯燥、重复、奉献、为别人而活的生活,在现实生活中被重复了千千万万遍。

小镇做题女孩:自由飞翔与道德重负

农村妮是幸运的,有网友看到她的视频后,决定带她游玩北京。

35年了,她终于走出衡水。

以前她刷视频打发时间,只会看农村主播,看到城里的内容就匆匆划过去了,“只会失望,我去不了,看到那些一想就会很难过。”

如今那些匆匆划过不敢细看的一切,都变成了眼前铺陈开来:高铁原来那么方便,长安街真的宽到看不清对面的人,马路上真的有外卖员和共享单车,亮着灯的高楼大厦真的很漂亮......

回家后,她发的第一个视频是自己在清华大学前的照片,文案是“特别憧憬特别向往的地方,好好努力让孩子考清华”。

这句话补充完主语,是“我好好努力,让孩子考清华”。

北京一行她获得的不是野心,也不是对外界生活的向往,而是托举孩子的动力。

一个往往被忽视的事实是:每一个走出大山的孩子背后,都有一个用尽全力托举孩子的母亲。

然而乡土世界里的亲子关系,没有那么多道理和科学可讲,母女关系更是错综复杂:

被束缚的痛苦和麻木,都将变成母女的伤痕,布满小镇做题女孩的成长世界。

如何承担这份堪比“恩情”的托举,如何面对一路成长中的乡土故事,几乎是每个飞出高山的小镇做题女孩都会面临的人生课题。

当她们如愿走出县城,在农村的妈妈是最快被丢下的那个人。

每个人都在远离自己的原有的文化,模仿、学习城市里新的生活方式,演唱会、音乐节、买最新的电子设备,只是这些消费过后,愧疚感总是会找上门来。

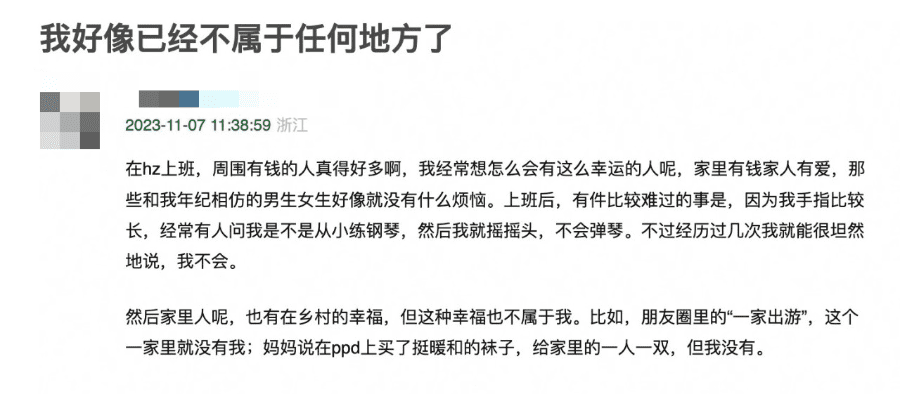

“消费完就觉得自己配不上这些,这只是我的一层包装纸,内核依旧是那个用‘元’当计量单位,每笔消费都要反复叨念的妈妈。但我每年回家的时候,现实却又清楚告诉我,那里我已经回不去了。无论在城市还是乡村,我都是异乡人。”

作为走出大山的那个女孩,和妈妈的相处也逐渐成了人生最大的痛苦。

豆瓣小组“来自农村的大学生“里,小镇做题女孩对自己母亲复杂的情感占了半壁江山,偶尔是记录母亲的人生故事,更多时候妈妈是自己人生痛苦的主要成因。

在她们还没来得及建立“自我”这个概念的时候,妈妈的命运以抱怨、哭诉或者沉默的方式侵入了进来,成了她们无法治愈的创伤。

“她重男轻女。”

“我像工具。”

“推动我人生的不是理想,而是荒岛求生处境下的生存本能。”

.......

那远居在农村的妈妈,是小镇做题女孩们命运中永远要背负的阴影。

对于每一个小镇做题女孩来说,成长并非是升职加薪,而是要走得足够远、足够突破原生家庭的认知才可以。

如此才能真正站到旁观者的视角,看到自己的妈妈,意识到她们有自己的故事。

以“妈妈们”为主角的故事里,她们不叫xx妈妈,也不叫xx媳妇,她们有着自己的名字。

她们会把日记本命名为《我的日记》,她会叫自己小姑娘,会在日记本里贴贴纸,贴自己偶像的剪贴画。

她们也会抱怨生理期,讨厌相亲,对自己相亲对象的评价是“又黑又丑,不知道我哥为什么还劝我说这个男人不错”。有妈妈看到朋友出嫁,会在日记本里写说“真要命,又有一个女人向坟墓走去”。

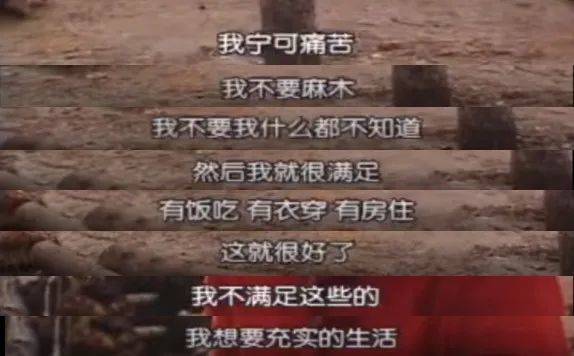

她们不喜欢一望无际的平原,讨厌那日复一日的做饭洗衣,望得到头的生活。她们会哽咽着说,“我宁可痛苦,我不要麻木,我不要我什么都不知道,然后我就很满足。”

妈妈的一切都在小县城里,但妈妈知道女儿的一切才刚刚开始。

几十年过去,人们的关注点只在女孩们走出大山,却不再有人记得走出去的女孩的背后,还有一个女人,她们有着怎样波澜壮阔的人生,她们有着相似的故事,过着相似的生活。

人对外面的生活的向往,可以让小镇做题女孩飞出大山,也可以让一个女性牺牲自己,只为让孩子能顶天立地。

飞翔是每个人的本能,母亲的牺牲也成了小镇做题女孩们绝不回头的理由。

被忽视的她们

在任何社交媒体上,农村妈妈都是被遗忘的那一批人。

当我们提及农村、农民时,绝大多数人想到的都是面朝黄土背朝天的男性们,事实上,女性早已成为了务农的主力。据全国妇联统计,中国妇女劳动力占农村劳动力60%以上,部分地方这一比例应该达到70%或更高。

而据人口统计数据预测,中国仍有2亿人务农,其中1亿多女性和土地捆绑在一起,理由不是因为“能干”,多是因为丈夫外出打工“不得不留下照顾家”。

这一切,似乎十分理所当然。

而放眼影视剧、舆论场,都找不到这1亿人的身影。

电视剧大多以校园、职场为背景,她们遥不可及,“女性向”的消费主义盛行,挣扎在温饱线上的她们被排除在外,即使是时常登上热搜的女性话题讨论中,掌握话语权和丰富思想资源的往往是精英女性,她们很难从她们的讨论中找到自己人生的出路。

她们能呼吸的空间,只有睡不着的深夜,独自一人在家的沉默时刻。不知道如何帮她们,比看见她们的苦难更让人心痛。

因为教育,因为年轻,农村女性走出大山的路变多了,农村妈妈走出大山的方法却像盲人过河,全靠自己蹚路。

好在总有些农村女性,在用尽全力蹚这条路。

因为脑瘫无奈早早嫁人的余秀华书写着蓬勃的欲望,里面有她对远方的想象,有对自由的渴望,那是她的拐杖,帮困居一处的她到达另一个远方。

在诗里做梦,唾弃生活的还有河南的韩仕梅。

她写她的婚姻是“和树生活在一起不知有多苦,和墙生活在一起不知有多痛,没人能体会我一生的心情,欲哭无泪”。

她将自己逃离困顿生活的勇气写成《觉醒》:“我已不再沉睡,海浪将我拥起。”

余秀华花15万成功休夫,韩仕梅因为丈夫不同意而迟迟未能自由,但捆在他们身上的枷锁,终究是断了一根。

有人写诗,有人驾车。

总有人把苏敏塑造成一种女性偶像,仿佛她天生反骨,事实上在成为新闻人物之前,几十年的婚姻里她和所有普通的农村妈妈一样:围着灶台转,被丈夫打,还有遭受日常言语羞辱。

她的房车旅行不是放松,是出逃。

出发前她辛苦攒了两万块,光买物资就花了一万二,极昼工作室的记者曾经跟着她自驾,发现苏敏一路都尽可能地在节约开销:尽量走免费的国道,能在服务区打水绝不自费,吃饭几乎都是自己做,晚上睡在免费停车场。“

但她还是撑了过来,离了婚,学会了冲浪,拍了很多称为人生瞬间的美好照片。但她说,“我并没有什么特别的。任何一个人被逼到绝境,都会爆发勇气,想办法拯救自己。

更多农村妈妈或许没有余秀华、韩仕梅的才华,也没有驾照,甚至节省几年都未必攒得出2万块,但她们可能会像刘小样一样,一次又一次往城市跑。用自己的肉身,和钢筋水泥对抗,不仅是渴望找到一个可以嵌进去的位置,更是渴望逃离那平坦、乏味的人生。

她们可能像农村妮一样,在短视频里自嘲、哭泣,偶尔吐露些真心话,说自己青春时代的故事,想起自己只是自己的时候。

她们像灯火,照拂到农村小镇做题女孩的时候,也一定会照亮更多农村妈妈的人生。

妈妈们总想看到我们幸福生活的模样,只是经验和阅历的不同使得她们对于幸福的理解有些片面,但我们眼中属于妈妈的幸福,却是统一又明确的:

希望她们能为自己而活,而不是出走后仍被称为“亲爱的妈妈”。

参考资料:

《1米2的她,是千万个农村妈妈的缩影》 人间后视镜 2023-10-30

《妈妈的日记》 人物 2023-06-19

本文来自微信公众号:凤凰WEEKLY (ID:phoenixweekly),作者:夏颂,编辑:米利暗