1985年9月6日,62岁的卡尔维诺突然中风。手术过后,他的情况似乎好转。为他做手术的医生表现得兴奋而乐观,他说,他从未见到过像卡尔维诺这样复杂而精密的大脑。

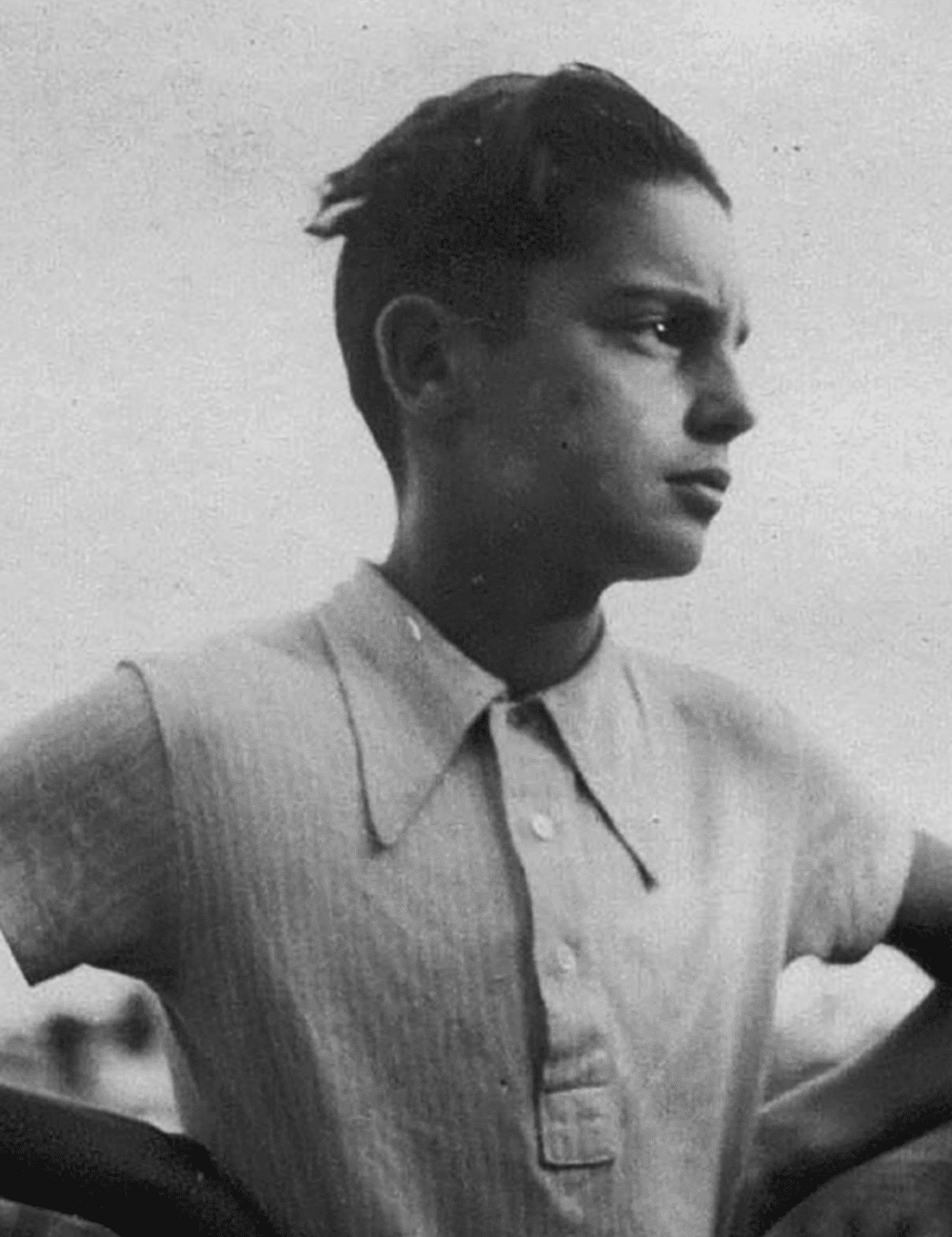

伊塔洛·卡尔维诺 Italo Calvino

1923年10月15日~1985年9月19日

手术后的第二天,卡尔维诺“脸庞圆润,呼吸平静而健康,面容没有一丝痛苦,显得十分平静。”他看着静脉输液管,说道:“我看起来像一盏吊灯。”他女儿走进来问他:“我是谁?”他说:“你是乌龟。”一名医生问了他几个问题,然后问道:“我是谁?”他答:“警察局长。”

9月19日凌晨,卡尔维诺因脑出血离开了这个世界。

我们不清楚他是玩笑之语,还是陷入了某种精神错乱,但直至生命的最后关头,他都保有着孩童一样的天真。

这种贯穿他一生的童心与天真,可以追溯到他的童年。世人眼中,才华横溢的作家艺术家,往往都有一个充满苦难的童年,然而卡尔维诺的童年幸福得简直让人嫉妒。

他的父亲是农学家,母亲是植物学家,他在植物的包围中长大,对植物甚至都“有点看腻了”。他没有任何来自原生家庭的困扰,父母给他带来的都是正面影响。

谈及童年,卡尔维诺这样说道:

我的童年没有什么悲惨的经历,我的生活环境优渥舒适,宁静祥和,色彩斑斓。虽然小矛盾不断,但并没有什么激烈的冲突,这就是当时我对世界的所有印象。

不止是童年,他的整个人生都相当顺遂,事业上没遇到什么困境,爱情上没受过什么挫折,还有个非常漂亮的女儿,简直就是“朴实,完美且枯燥”的一生。

当一个天才作家,拥有一个顺风顺水的人生,他会如何评价自己,又如何思考文学和世界呢?

下文是我们从卡尔维诺所接受的各种访谈中找出的18个与文学、生活、当下相关的问答,以此纪念他的百年诞辰。

请为我们的读者介绍一下“卡尔维诺”

我于1923年10月15日生于哈瓦那附近的一个名叫圣地亚哥·德·拉斯维加斯的小镇。我父亲是利古里亚大区圣雷莫人,农学家,在那儿领导一个甘蔗实验站,而我母亲,是撒丁岛人,植物学家,当时是我父亲的助手。

少年卡尔维诺,摄于1936年卡尔维诺13岁

到了上大学的年龄,出于家庭传统的原因,我注册了农业学专业,然而这并不是我的爱好,因为那时我已经心系文学。这时,德国人占领了意大利,我就依从我那多年的情感,同那些英勇的游击队员战斗在小时候父亲带我认识的那片森林中。解放之后,我到都灵就读文学专业,1947年,我以一篇关于约瑟夫·康拉德的论文匆匆毕业了。

我的文学生涯始于1945年底,维托里尼主办的《综合科技》杂志发表了我的一篇早期短篇小说。

您第一次感受到阅读的乐趣是什么时候?

我第一次体会到阅读一本真正的书的乐趣是很晚的事情了,那时我已经十二三岁了,当时读的是鲁德亚德·吉卜林的《丛林故事》的前两篇,第二篇让我受益颇深。

我已经记不清那本书从何而来,究竟是我从学校图书馆借来的还是别人赠我的礼物。从那时起,我就在书本中寻找一些东西:我想看看是否能够再次体验阅读吉卜林时的乐趣。

写作是您命中注定的吗?

当一个人什么都做不好时就变成了作家;我年轻时,不擅长实践活动,体育不好,也没有生意头脑,甚至在学习上我也成绩平平,因此用排除法,我只能当作家了。正如福楼拜所说,作家始终是家庭的白痴。

对很多人来说,写作是很容易的,有的人毫不费力地写满一页又一页。对我而言并非如此。我一直有自我表达障碍,当我说话和写作时,我总是必须让某件事、一种形式、一个结构形成结晶,因为总是有词语的巨大阻力。当我们下笔开始写的时候,我们永远不清楚我们要写什么,精确的表达永远不会一气呵成;我不相信一气呵成的东西,不相信自发性和灵感。给人以轻松印象的文章都是经过精心构建的。

可以说,我写作就是为了沟通,因为写作是一种方式,通过这种方式我可以传达一些东西,一些从我身处其中的文化、生活、经验和文学中产生的东西。文学先行于我,而我赋予它很多个人的东西,赋予它通过人类传递并再次流传的经验。这就是我为什么写作:使我成为某事某物的工具。当然这一工具肯定比我强大,它是人类观察、判断、评价、 表达世界的方式,让世界通过我进行传递并再次流传的方式。它是一种文明、一种文化、一个社会存在并吸收经验再让其流传的诸多方式之一。

您喜欢并且受到哪些作家的影响?

我最喜欢的作家是卡夫卡,我最喜欢的长篇小说是《美国》。

二十世纪具有重要地位的保罗·瓦莱里,散文家瓦莱里,他反对关于世界复杂性的思想排序。在这条线上,按照丰满度的升序,我将排上博尔赫斯、格诺、纳博科夫、川端康成……

1. 伽利略,我认为伽利略是一位伟大的作家,他创建了神话并构建了诗歌语言。

2. 帕韦塞,帕韦塞是我们这个时代最重要、最复杂、最富有思想的意大利作家。不论提出什么样的问题,不论提到文学家或叙事作家,都不能不提到他。

3. 海明威,大约一年前(1956年),我写了一篇文章,说明海明威对我的写作生涯初期的意义。即使海明威不再能满足我,但我仍无法说,有任何一位其他当代作家可以取代他的位置。

4. 托马斯·曼,这五六年我在细细品味托马斯·曼,我总是为其中的丰富性而陶醉。但我总觉得,如今需要用另外一种方式写作。在与以前的作家之间的关系上,我则更为自由,我毫无保留地充满热情。

5. 博尔赫斯,博尔赫斯的出现肯定有助于加强我的一些倾向、一些我身上已有的趋势。博尔赫斯是一位用智慧写作的作家,我想说的是他“用”并“基于”智慧来构建一切,但似乎今天对智慧的爱正在消失,尤其是在文学中。

树上的男爵为什么要呆在树上?

《树上的男爵》是一个男孩的故事,他十二岁的时候决定爬到树上,并且此生再也不下来:在经历了打猎、垂钓、爱情并参加了他那个时代的战争和革命之后,六十五岁时去世。

这是存在的唯一方式。距离,才是价值所在。既需要远离但又不能因此而放弃斗争。需要距离也需要张力。世界上相当多的张力已经消失,战后人和物都很阴郁……我的男爵生活在树上:这就是我想如何看待有政治倾向的知识分子。

您如何看待现在的“色情文学”?

致命的乏味将阴影笼罩在“色情”一词上,也笼罩在它在文学、电影和报纸的所有反应上。

但也许这也是正确的:谁在生活中是性的朋友,在文学中就无法成为性的朋友。极少数情况下——尤其是古代作家的作品中,特别是篇幅较短的、语言和沉默交织的作品——肉体关系的形象在某种程度上与生活中的不相配。

如今,“色情”的文字和图像都已经陈旧无用了,只剩下创作表达上的隐喻的无限自由。性爱在二十世纪表现出来的最强最明确的职能之一来自狄兰·托马斯的叙事和诗歌,从未有过如此纯朴的图像和文字。因为托马斯将蕴含在每片叶子、每个记忆、每个喜悦和惶恐之中的宇宙爆炸的意义从性爱的经验中提取出来。豪尔赫·路易斯·博尔赫斯在小说中表达了爱的激情,他的小说中女性的形象与宇宙总体的象征相连(参见《查希尔》和《阿莱夫》),通过智力途径达到一种情感维度,这是通常的情感的颓废模仿途径做梦都想不到的。

很多年轻作家给我寄来小说手稿并征求意见,其中十之八九会得到如下回复:“尊敬的先生,您的来稿已阅,本人发现其中含有色情话题的段落。现将手稿以挂号信的方式邮寄给您,冒昧地建议您将这些段落以及任何相关的描绘、提及或暗示从中删除,并希望您在以后的作品中避免涉及此类话题……”得到如此回复的原因自是我刚刚谈到的那些内容。

您在家里如何与妻子相处?

我的家永远都是我妻子的杰作。我不会给一个家打上我的烙印。而我妻子有表达自己的天赋,她可以让一个家成为她的或者只是她的家,不受特定时期和文化的千篇一律的陈词滥调的影响。

我非常喜欢住在一个令人心情愉悦的家里,但我自己却没有能力让它变成这样。

如何做好一名父亲?

作为父亲,我尽量顺其自然;我不会试图弱化无聊且专制的父亲形象,我做自然的我自己;如果我能表现出一个更好的形象,那更好只要家人在一起能够快乐,一个家庭就能运转。无须每天或每星期都这样,只要隔段时间能在一起十五分钟,甚至十分钟就足够了。

一个人需要知道如何限制自己的期望,需要知道孩子来到世上是因为我们的自私,因为看到他们的成长能给我们带来快乐,我们希望他们健康快乐。无须每天都快乐,要不就成了动物,但要有快乐的潜在能力,生活顺利而不会事事惨败的潜在能力。

然后,其他的,没什么了,没有什么教育方法,我没有什么可教的,我只是想教大家如何去反抗当前由环境强加的所有教育方法,这些方法都可以被定义为虚假且愚蠢。

您每天大概过一种什么样的生活?

嗯,这取决于我在什么地方。通常,一起床我就觉得有必要出门,买报纸……然后也许一整天我都不会出门了。

在国外,意大利报纸总是需要走不少路去买,你需要知道哪家报亭有卖。在巴黎,我要到圣日耳曼德佩区去买。在伦敦,我要到苏荷区,即使是我住得非常远,我也会坐地铁去苏荷区。在纽约,我要到里佐利书店。

有一次在纽约,只有在时代广场的一家地下报亭才出售意大利报纸。我当时买了《新闻报》,上面登着《基瓦索的退休老人扼死妻子》的新闻。这是我静下心来的唯一途径。

为什么选择旅居巴黎?

一座可以去电影院看电影的城市,因为那里的电影没有配音。很长时间以来我都无法忍受配音。上周我在巴黎看了黑泽明的新片;你想想看,在意大利的话,哪怕是日本电影我也不得不看译制片,而声音是电影的一半精神。我认为配音就是野蛮的废话,我不明白为什么没有人反对它。

除了电影院,还有就是我可以觉得我是无偏见的、匿名的旁观者。而在意大利,总有人让我评论我所见内容的知识内涵,总是些愚蠢的话题。当然在法国也有这样的人,甚至比我们这里更甚,但是我在那里遇不到他们。此外,我从来不看电影评论,我只看广告就够了。我也常被巴黎的电视节目所吸引,它让我感到愉悦。

我从来不喜欢说意大利的事情更糟糕,但对于电视节目,我真的要说它无法与法国的相提并论。在意大利有安装天线的自由,这是件好事,这是法国所没有的,但我们这里能够收看外国大型节目的只有二台。对我而言,如果可以收看所有其他国家的大型节目而不是这些小型私人电视台的话,那么安装天线的自由才开始变得有意义。

您觉得“知识分子”有什么作用?

在当今社会,知识分子的作用是什么?我的回答是:知识分子都见鬼去吧!对知识分子的反思恰恰不是我担心的。我无法容忍知识分子这件事是从一开始就一直存在的,从将知识分子作为一个类别、一个问题、一种态度进行考虑,到现在已经变成一种不兼容性,我一闻到那种语言、那种思想的气味,就要逃开。我希望始终谈论与特定工作相关的人,或者对所有人都有价值的人。我认为,谈论知识分子毫无可取之处。

您如何看待未来的女性主义运动?

在所有运动、所有革命中,有价值的都是缓慢的影响,静默的影响,间接的影响。有一种缓慢的运动让女性在市民生活中就职于重大的岗位。也许在我们生活的这个神经质的世界上,如果一开始,女性感受到更多的影响,那么随着时间的推移,女性就越来越具备抵抗直面而来的神经症的技能。所以,在那些至今仍为男性主导的职业中,男性将更容易失去战斗力,而女性则耐久性更强。同时,男人将不得不承担很多到目前为止仍被认为是细腻的女性担负的很多职能。

您喜欢今天的年轻人吗?

时不时地,我对年轻人很是生气;我琢磨了一些长篇说教,但接下来从未发表过,首先是因为我不喜欢说教,其次,也没有人愿意听我说教。因此,除了继续反思与年轻人沟通的困难之外,我也没有多少事情可做。

在我们这代人和他们这代人之间发生了什么事情。经验的连续性被打断了;或许我们缺乏共同的参照点。但是,如果回想我的青年时代,事情的真相是:我也曾毫不在意别人的批评、责备和建议。因此我今天没有说话的权利。

现代人最匮乏的东西是什么?

这我真不知道。缺少宁静,面前缺少一方可以施展抱负的前景的可能性。缺少一个世界,一个可以在此计划哪怕是极小行动的世界。无法计划任何事情和对正在发生的事情了解太少的事实让我感到沉重的压力,让我错失了一些东西。

这有点像钱币,我们不知道我们口袋里有多少钱,通货膨胀让一切贬值。生活中的事情也与此有点类似。因此我缺少一种社会环境,一个可以让我有自主位置的社会。但是今天,连这个都不可能了,因为一切都像处在流沙上一样。

1975 年,卡尔维诺绘制的两幅滑稽自画像。

您会对一个厌世的人说些什么来挽救他的生命?

一个非常难的问题。

我会给他说,生命对其他人来说丰富多彩,因此生活能够珍藏很多东西;明日永远不会与昨日相同;总有一些东西在期待着你;首先需要设法走出自我,去参与别人的生活,参与到周围的事物中去。

文学本身就是一个关于价值、关于如何看待生命价值的文献;它可以从无价值的、满是消极性的东西中分辨出值得为之活下去的东西。我永远不会对一个悲观厌世的人说:“啊,生活是如此美好!啊,期待你能看到,你能明白!”不,我会说,生活充满麻烦,布满荆棘。只要你向前走,你就始终会有麻烦,你拥有的任何快乐体验都会给你带来新的麻烦。

如果你因为没有爱而感到悲伤,那么你看只要你一拥有爱,就会产生很多你意想不到的麻烦;任何积极的事物都会给你带来更多的麻烦。但这就是生活:在连绵不断的问题与麻烦的围墙上撞得头破血流,这就是生活。只有在这之中,在某些时候你会找到值得的东西,也许明天,在你最为沮丧的那天你就能找到它。一年之后,或者五年或十年之后,你还会记得它,你会觉得它给予你的那些东西实在非同寻常;那些给予你的东西也是通过痛苦、烦恼,通过所有这些事情给予你的。

我会告诉他这些,并且不会试图给他唱《玫瑰人生》。人生不是玫瑰,但正因如此才成为我们的要素;因此遇到诸多问题的人才更贴近生活现实,才会更多地体验到生活,所以他会比一个完全冷漠或者万事顺风顺水的人更多地享受生活。

我将这个问题与那个关于苦涩的问题联系起来,你们中有人在我的作品中品味出苦涩,并且问我为什么会这么苦。因为这就是生活的味道,我们不能只吃奶油蛋糕。我们还需要苦的、酸的、咸的食物,正是这些让生活有滋有味。

为什么我们依旧需要阅读?

书籍是那个你可以随时停下来,合上它的东西(电视你也可以关上),但书籍在那儿,你合上,你再翻开,你可以在某个句子上停下来,然后反复读很多遍,进行思考。

我认为书的功能是无可替代的。我并不会像有些人痛诉电视、磁带、光盘的暴行;我们需要有自己的时间,我们需要运用我们所掌握的一切方法找出那些好的东西。但书籍是不可替代的,也许你只是下一点功夫,但然后你会发现这是值得的。

一个人也可能不想读书,这也不是必须做的事情。这必须是你自己喜欢、你为之开心、你爱好的一件事,在这之中有其他地方没有的真相。当然,学校必须教阅读,并且我们希望在上学的年轻人这个巨大的群体中有人有读书的激情。对于其他人我们要有耐心,我们不能在这些事情上借题发挥。

如果您能够穿越,您会选择生活在哪个时代?

人们总是说,我也承认,我的时代是十八世纪,即一个准备阶段的、充满变化的时代,在这个时代人们仍然以为世界和社会是可控的某种东西。我认为,在那个世纪里我会如鱼得水。

在那个时代人类的野蛮行径(是一直存在的,但在某些时候表现出来得更多)和保持文明的能力似乎达到了一定的平衡。是幻想,当然,幻想也可以让人有效地开展工作。

请留给未来三条“锦囊”

啊!背诵诗歌,很多诗歌,不论你是儿童,还是青少年,还是老人。如果一个人在精神上不断重复这些诗歌,那么它们将伴其一生。然后记忆的发展是非常重要的。

其次,专注于困难的、需要发挥到极致的事情,需要努力的事情;警惕简单的、肤浅的、为了做而做的事情。反对现在各方面强加于语言的抽象性。不仅在语言上也包括在所做事情上,要专注于精确。

第三,要知道我们现在所拥有的一切随时可能消失。这并不是说我们要放弃一切,相反,我们要比以往任何时候都更加享受其乐趣,但同时要知道我们现在所拥有的一切随时可能烟消云散。

内容主要摘编自:

《我生于美洲》, [意] 伊塔洛·卡尔维诺 著/ 毕艳红 译 / 译林出版社 出版 / 2022-5

《生活在树上》, [意]卢卡·巴拉内利、埃内斯托·费里罗 著 / 毕艳红 译 / 译林出版社 出版 / 2023-10

本文来自微信公众号:凤凰网读书 (ID:ifengbook),编辑:轻浊、仿生斯派克