“专家称高校学费应该上涨”“专家称A股现在遍地黄金”……如今,“专家”已经成为一个制造新闻的热词,各类“专家建议”遍布新闻媒体,人生的方方面面、社会的种种问题,都有专家出面说几句,不是每一个专家说的话都合理正确,有人讽刺这样的专家为“砖家”,也有人随大流认可专家们的意见。

为什么专家会变成“砖家”?为什么现实中既有“三个臭皮匠”这样的群体智慧,我们却又会在群体的裹挟下,做出不理智的决策?

获人民邮电出版社授权,今天我们给大家分享一篇关于认知和决策的文章。生活中许多看似是你独立完成的决策,其实都受到了来自他人的影响,你做错的决定,不一定是因为你个人的不理智,还可能是被权威和人群裹挟。读完之后,相信你会更容易识别身边的认知陷阱。

一、你会选择电击到最后吗?

一桩蠢事,即便5000万人都在说,仍然是一桩蠢事。——阿纳托尔·法朗士

你坐在一间窄小又没有窗户的房间里。

你面前的桌子上放着一个巨大的电击发生器,上面水平放置了30个开关。开关上分别有15伏~450伏的标记,表明一旦激活将要生成的电压水平。上面也有从“轻微电击”到“危险:严重电击”的文字描述,而最后一个开关只简单地标记了“XXX”。在隔壁房间里,一个人被绑在椅子上,手腕上绑着一个电极。你看不见他,但你能听到他的声音,在被绑电极之前,他告诉你他有心脏病。

有个身穿实验室白大褂的男人站在你旁边。他说:“这是一个关于学习惩罚效果的实验。你要对坐在另一个房间的人提问。如果他回答错误,你就要电击他,从最低的电压开始,每答错一次就要增加电击的电压。”

为了让你对电击的疼痛有亲身感受,穿白大褂的男人对你进行了一次45伏的电击,这让你感到震颤。他说:“尽管电击可能会非常疼,但都不会造成永久性的组织损伤。”

实验就这样开始了。

另一个房间里的人最初正确地回答了几个问题,但随后就开始出现一些错误。他每答错一题,你就开始增加电击发生器上的电压。当电压达到大约75伏的时候,你一电击他,他就开始发出哼声。他又答错了几道题,这时电压已经达到了120伏,于是他开始大喊:“啊,太疼了。”

当电压达到大约150伏的时候,他开始恳求你,说道:“住手!我拒绝继续实验。”此刻,你转头请示那个穿着白大褂的男人,但他只说:“你需要继续进行实验。”虽百般不愿,但你还是继续提问。

在270伏的电压下,这个人被电击后开始大声尖叫。你变得非常焦躁,并再次转向那个穿着白大褂的男人,他依旧声色俱厉地对你说:“你别无选择,必须继续!”就这样,你继续电击。在300伏的电压下,另一个房间的人尖叫道:“我不能再回答了!”站在你旁边的男人说:“没有答案就是错误的答案——你必须继续电击。”

你变得非常担心,在按下下一个开关时,你的手开始颤抖。当你施加更高的电压时,你会听到那个人拼命敲打墙壁并乞求你放他出去。但你还是按下了开关。最后,隔壁房间里一点声音也没有了。

现在,你可能会说:“我绝对不会那样做。只要另一个房间的人说他想离开,我就会停止。你怎么可能在听到他撕心裂肺地喊‘停手’的时候,还对他狠狠地电击呢?这是不人道的。”但大量研究表明,你很可能会这么做。

心理学家斯坦利·米尔格拉姆(Stanley Milgram)按照上面给出的脚本,进行了一系列关于服从的经典实验。米尔格拉姆首先询问了40位精神科医生:“你们认为人们在拒绝继续电击之前能坚持多久?”精神科医生认为,一旦有受害者哀求释放,大多数人会在150伏左右就停止电击。然而事实上,参与实验的大约62%的人,都会继续电击到最后!

这些人与我们有什么不同吗?那倒不一定。他们不是虐待狂,也并非麻木不仁。事实上,在他们进行电击时,许多人开始出汗、颤抖,甚至结结巴巴——但是他们还会继续。此外,性别不同、职业不同、教育背景不同的人都会这样做。研究也在其他许多国家(地区)发现了类似的结果,包括澳大利亚、西班牙和德国。

我们为什么会这样做?因为我们有一种服从权威人物的潜在倾向。

米尔格拉姆最初的实验是在耶鲁大学进行的。学校、环境和实验人员(穿着实验室白大褂)都散发着权威的气息。当类似的研究在一个破旧的商业中心开展时,表现出服从的受试者比例下降到48%。更能说明问题的是,当实验人员不是权威人物时(例如,当随意代替实验人员的某个人提出了加大电压的想法时),只有20%的受试者会将电击进行到底。

以或顺从或服从的名义,暴行普遍存在。如果我们认为自己在执行权威人物的意愿,我们很快就会解除自己的罪责。

米尔格拉姆实验中的一名被试在被问及为什么会继续执行近乎残酷的命令时,他说:“我本想停止,是他(实验人员)让我继续的。”

我们的服从倾向也会影响我们在职业生涯中所做的决定。例如,一项研究的内容让一个陌生人给医院的护士打电话。打电话的人自称是医院的一名医生,他让护士给病人服用20毫克的阿斯波腾药物。这一剂量是药物标签上规定的最大剂量的2倍,而且医院有一条规定,除非医生签署处方表格,否则不能给药。然而,95%的护士都遵守了医生的这一要求。这就是权威的力量。

虽然我们倾向于不加质疑地接受权威人物的主张,但我们确实不应该这样做。事实上,仅仅因为一个人有权威就相信他的主张是一种逻辑谬误,这被称为“诉诸权威”。毕竟处于权威地位的人可能只是想推进他们自己的个人发展或者政治谋划。

当尼克松总统进行连任竞选时,他认为美国人应该选他连任,因为他有一个结束越南战争的秘密计划,但他不愿透露该计划的细节。他认为我们应该信任他,因为他有总统的权威。在伊拉克战争之前,许多人〔和国家(地区)〕都批评乔治·W.布什总统没有拿出有力的和可靠的证据来支持这场战争。政府的态度是“相信我们就可以了”。于是数百万人附和跟随,只是因为总统说战争是必要的,不管有没有证据。

权威人士的主张可能根本就是错的。还记得哈佛大学的精神病学家约翰·麦克吗?那位相信确有外星人遭遇的专家?我们应该相信这种奇怪的说法吗,因为一个处于权威地位的专业人士相信确有其事?

有时,一个领域的专家会对另一个领域提出一些主张。虽然专家拥有的知识在他们的专业领域很可能是正确的,但他们对于自己的专业领域之外的知识可能没有更多优势。例如,两次诺贝尔奖的获得者莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)曾多次宣称服用大剂量维生素C的好处,他没有专业的医学知识,也没有大量的研究证据来支持这种说法,但是许多人因为他的建议开始大量服用维生素C。

请记住,小样本会产生很大的差异性。与大批专家的一致观点相比,一个或少数专家的观点更容易出错。因此,在建立信念时,我们应该寻求某一领域中专家的共识。对于某些问题,专家很少或根本没有达成共识。这对我们应该有所提示,一些非常坚定的信念背后可以用来支持的证据却很少。更重要的是,持有某种信念的专家比例越大,我们对该信念的准确性就越有信心。

权威人物对我们的信念和行为会产生重大的影响。事实上,我们服从和相信权威的倾向会导致我们做出许多自己都觉得不妥的决定,意识到这种倾向是做出更明智的决定的第一步。但服从权威并不是他人影响我们的唯一方式,我们也会寻求与同龄人保持一致。

二、从众倾向是天生的

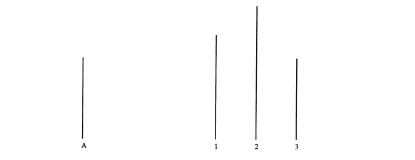

看一看下图的线段。线段A的长度是否与线段1、2或3相等?

从众的例子。比较线段的长度。线段A和线段1、2、3的长度相等吗?如果众人说线段A与线段1长度相等,许多人都会认同。

大多数人会认为线段A和线段3的长度是相等的,但是如果跟你在同一个房间里的另外7个人说线段A和线段1的长度相等呢?你会开始认为线段A和线段1一样长吗?大多数人会说:“当然不会,很明显它们的长度不相等。我不会在乎有多少人说它们的长度相等。”

然而,我们有一种顺从他人的倾向,尤其是当其他许多人的观点一致的时候。

为了说明这个观点,心理学家所罗门·阿希(Solomon Asch)让7~9名大学生围坐在桌旁来判断这几条线段的长度。他只关心其中一个学生的判断——其他的学生都是阿希的同谋,并已经被告知该说些什么。

同谋们先给出他们的判断,然后被试再做出回应。有时同谋们的判断是正确的,而有时他们又一致做出错误的判断。例如,在一个例子中,他们都认为3英寸的线段和3.75英寸的线段是一样长的。阿希发现,在许多决定中,被试在大约1/3的情况下都与不正确的观点一致,其中3/4的情况下被试至少有一次与错误的观点一致。即使面对清晰明了的任务,我们也会做出错误的判断,只是因为其他人都做出了这样的判断。

需要多少人共同影响才能让某个人从众呢?

当学生只与1名同伴搭配成组时,他们的回答几乎总是正确的;当与2名同伴搭配时,他们的回答错误率为13%;当与3名同伴搭配时,他们回答一致的概率为33%。因此,仅仅3个错误的判断就会对被试的决定产生重大影响。

他人回答的一致性至关重要。例如,当小组中只有1名同伴给出了正确答案,而其他人都给出了错误答案时,从众观点的比例只占小组意见全部一致时的1/4。比起3人意见全部一致的小组,8人为多数派和1人为反对派的小组则会产生更大的影响。实际上,当我们与他人在一起时,一个单独的异议者也能对我们的信念产生重大的影响。

其他关于从众性的实验也显示了类似的结果。当别人断言一些惊人的说法时,我们倾向于同意他们的说法,比如大多数美国人超过65岁,美国人的平均寿命是25岁,或者美国人平均每天吃6顿饭。

事实上,从众甚至会使我们质疑我们最基本的权利之一——言论自由。考虑一下下面的说法:言论自由是一种特权,而不是一种权利,因此,当社会受到威胁时,暂停自由言论是适当的。没有同伴压力的人中只有19%同意这一说法,而58%有同伴压力的人都同意这一说法。

再来考虑一下股市中的群体性投资现象。投资者经常跟风为他们不了解的股票支付越来越高的价格,只是因为其他人在支付这样的价格。许多人因为随大流而失去了积蓄。

正如你所看到的那样,服从性和从众性会导致形成一些几乎没有证据支持的信念。事实上,那些原本不被重视的信念,一旦经过一个权威人士讲述或几个人同时表达,往往会变得确凿可信。

这是为什么?也许是因为我们的从众倾向是天生的。

我们形成信念的一种方式是模仿我们的行为模式样板,也就是我们的父母。如果我们的父母在我们很小的时候就告诉我们天使、魔鬼、天堂和地狱都是真实存在的,我们就会有强烈的倾向认同他们的观点。事实上,我们在以后的生活中不认同这样的信念似乎才是不可理解的。而且,我们还可能认为其他的冲突信念相当荒诞不经,比如轮回转世。换个角度说,如果我们的父母从小就教导我们轮回转世是真切存在的,那么我们关于天堂和地狱的信念就很容易被颠覆。

三、那不关我的事

天色已晚,你已经上床睡觉了。就在你快要睡着的时候,你听到一名女性在大声呼救。你走到窗旁,发现许多人也因为这突然的骚动打开了灯。你大吃一惊,看到街角处一名袭击者正在不停地砍刺一名女性。你尖声喊道:“放开那个女孩!”袭击者闻声逃跑了。

你以为这就没事了,于是就回去睡觉了。几分钟之后,你听到那名女性又在哭喊:“我要死了!我要死了!”你起身下床,发现袭击者又回来了,再次用刀砍刺她。这次整个社区的灯都亮了,袭击者第二次跑掉了。你再次回到了床上。而后,袭击者第三次返回,最终杀死了那名女性。

如果知道这名女性需要帮助,你还会回去睡觉吗?大多数人会说:“当然不会!”我们倾向于认为如果有人陷入困境,我们就会伸出援手。但如果你知道还有很多人也目睹了这次袭击呢?这会改变你的行为吗?

我们大多数人会说不会,但研究表明你的行为确实会改变。当我们知道还有其他人在场时,我们就会觉得自己没有那么大的责任要采取行动,这种现象被称为“责任分散效应”。

事实上,上述案例于1964年发生在一位名叫凯蒂·吉诺维斯的女性身上。凯蒂在她纽约的公寓住所外遭到3次袭击后不幸身亡。警方调查结果显示,有38名市民目睹了这次袭击事件,但在袭击发生期间无一人报警。事实上,第一个报警电话是在袭击发生30分钟后才拨出的。

如果我们认为周围有其他人可以一起分担责任,我们的行为就会发生巨大的变化。

有一项研究,研究人员让学生在房间里等待,要么自己独自等待,要么和另外两名学生(研究人员233安排的同谋)一起等待。就在他们等待的时候,一股烟从通风口涌进来。独自一人等待时,有75%的学生在两分钟之内就报告了冒烟的情况。

然而,在与他人一起等待时,当共处一室的其他人都保持不动时,只有10%的学生报告了烟情。他们咳嗽、揉眼睛、打开窗户,但并没有报告这个事件。在另一项研究中,研究人员让一个人在电梯里故意掉下铅笔,以观察是否有人愿意帮忙捡起来。电梯里的人越多,愿意帮忙的人就越少。

针对这个问题进行的56项研究结果表明,有他人在场时,旁观者提供的帮助会更少。一般来说,人们独处时,平均有75%的概率会帮助他人;而与群体共处时,只有53%的概率会向他人提供帮助。有趣的是,只有一组人群似乎对这种效应有“免疫能力”——9岁以下的儿童。

研究还发现,当置身于团队中时,我们往往不如独自一人时工作那么努力。

例如,一项研究发现,与参加8人一组的拉绳子活动相比,人们独自一人拉绳子时要多用47%的力气。此外,他人在场会对我们在简单任务和复杂任务中的表现产生不同的影响。例如,在有人观看时,高于平均水平的台球运动员成功击球的次数会更多,而低于平均水平的运动员成功击球的次数会更少。

一份对200多项研究的审阅综述表明,观众的出现会削弱复杂任务的准确性,却可以略微提高简单任务的准确性。

正如你所看到的那样,我们的行为和决定会因为其他人的出现而发生重大变化。在某些情况下,我们的表现可以得到提高,而在其他情况下,我们的状态会变差。

此外,他人在场会导致我们做出一些自己单独面对时通常不会做出的决定,即使我们认为这些决定不够妥当。

想象一下,在办公室里,你必须做一个重要的决定。再想象一下,你必须要向你的上级证明你的决定是正确的。你会改变你的决定吗?事实证明,事后追究责任会对我们的决策制定过程产生重大影响。研究表明,在不知道上级的观点时,相比非责任人,责任人倾向于使用更认真、更复杂和更具分析性的决策策略。

例如,当受试者被告知他们必须为自己的贷款和产品营销决策进行辩护时,与那些不需要为自己立场辩护的人相比,他们会选择更加精准和更具分析性的决策策略。必须要证明自己的债券评级决策合理正确的审计人员,与无须证明的审计人员相比,他们所做的决定更加准确并且更具连贯性。

问责制可以为我们的决策制定带来许多重大利益,但它也有消极的一面。当我们得知被负责人的观点和偏好时,有害的影响就会产生。

例如,心理学家理查德·泰特洛克(Richard Tetlock)要求受试者报告他们对3个具有争议的问题的看法:平权运动、死刑惩罚和国防开支。其中一些人被分配到“无责任”组,并被告知他们的回答将被保密。另外3组则被告知,他们必须要向持有自由派观点、保守派观点或者未明确观点的人士证明自己的回答具有合理性。

接下来发生了什么呢?当一个人要向一个未明确观点的人证明解释时,他们会更多地考虑问题的两面,并使用复杂的认知策略。然而,当一个人要向一个已明确观点的人说明时,他们倾向于向那个人所持的观点转变。这些结果再次表明,我们倾向于服从处于权威地位的人。

这里的关键在于——作为上级,如果你想让员工的工作质量更高,偏见更少,就不要在工作完成之前让别人知道你的观点。

四、他人的故事可信吗 ?

我从来都不知道我说的有多少是真的。——贝特·迈德尔

如前所述,我们的信念和决定会在很大程度上受到他人的影响。在许多情况下这是对的,因为其他人可以是一个重要的信息来源。我们去看别人说好看的电影,读别人说值得读的书,我们常常庆幸自己听取了他人的意见。

但问题也可能出现,因为我们从别人那里得到的信息可能不是最可靠的或最公正的。为什么呢?因为我们会选择性地让自己接触某些类型的信息和某种类型的人。我们从别人那里得到的观点可能会偏向自己的信念,这让我们觉得这些信念具有压倒性的支持力量。因此,我们就不太可能质疑或改变自己的观点。

此外,我们都是爱讲故事的人,都有一种欲望要把故事讲好。我们希望自己讲述的内容是既有信息量又有娱乐性的,这样别人才会愿意听我们的故事。因为我们的听众都想获得娱乐,所以他们经常允许我们“美化”事实。就像我的朋友罗恩喜欢说的一句话:永远不要让事实阻碍一个好故事。就这样,错误信息得以从一个人传递给另一个人,只要想想那些被当作真实事件的都市传说就知道了。

你可能听说过以下内容:

巨型短吻鳄居住在纽约的下水道里。

乔治·华盛顿有木制牙齿。

一名女子用微波炉烘干她的贵妇犬致使贵妇犬意外死亡。

保罗·麦卡特尼去世了,取而代之的是一个长相酷似他的人。

一个飞碟在新墨西哥州坠毁,空军把外星人的尸体存放在一个仓库里。

一名手持钩子的罪犯从当地监狱越狱后,一群年轻人在他们的车门上发现了一个钩子。

这些都市传说没有一个是真的,但许多人仍然对此深信不疑,因为他们是从一个大名鼎鼎的人那里听到这些故事的。然而,消息的可靠性还是难以判断。故事可能已经讲了四五遍了,人们每次再讲的时候都会增加一些修饰过的细节。即使你是从一个值得信任的人那里听到了一个故事,那个人讲的故事也可能出自一个不可靠之人。要增强故事的即兴感,就要使其更具娱乐性和可信度——发生在朋友办公室的事件通常会被传为发生在你朋友身上的事件。因此,某个故事原本仅是道听途说,但随后就开始带有一种不争事实的气氛。

此外,我们并不是逐字逐句地传递信息或转述故事,我们传递的只是主旨。故事的主旨包含了故事的基本内容,细节往往会有丢漏和变化,在很多情况下甚至会变得更加异乎寻常,因为异乎寻常的信息才会有更多的听众。

我们对娱乐的渴望会导致信息被严重扭曲。即使是国家级的新闻机构,也会在客观性和娱乐性之间小心游走。正如汤姆·布罗考(Tom Brokaw)所说:“既要激发理解与洞见,又要兼顾娱乐因素,这可不好对付。”

当我们接触大量的错误信息时,做出恰当合理的决定就变得愈发困难。那么我们如何判断是否应该相信某人传递的信息呢?这里有一些建议。

首先是斟酌信息来源。请务必记住,记者可以扭曲专家的观点。

其次,更要重视过去的统计数据,而不是对未来的预测。正如我们所见,即使是专家也很难预测未来。

最后,对轶事信息保持谨慎。众所周知,新闻会专注于报道某种个人问题,因为我们都是故事的讲述人,所以我们会特别关注这种信息。但是正如前面所提到的那样,个人经历并不能为我们的信念形成提供合情合理的证据。

五、人多智广,还是人多误事

目前为止,我们已经看到其他人是如何影响我们的信念和决定的。然而,在所有这些情况下,我们仍然必须做出自己的个人判断。那么需要群体决策时又当如何呢?在很多情况下,我们都是群体的组成部分,群体必须做出一个整体的判断,而不是做出一个个人决定。

群体动力学会对最终的判断产生什么影响呢?有一句老话叫“人多智广”。但是等一下,还有一句“人多误事”。到底哪一种说法对呢?正如所预期的那样,在某些情况下,群体可以比个人做出更准确的决定,但在某些情况下也可能使问题恶化,从而导致灾难性的结局。

1. 群体迷思

当紧密团结的群体与外界的不同观点相对隔开时,群体中的人就会成为心理学家欧文·贾尼斯(Irving Janis)所说的“群体迷思”(group think)的牺牲品。正如他所言,群体思维是“由群体内部压力所导致的思维效率、现实验证和道德判断的恶化体现”。

当群体具有高度凝聚力时,这种情况发生的可能性更大。群体成员相互了解并且相互喜爱,由于保密需要或其他原因,他们与其他人互不往来,而且他们拥有一位强有力的领导者,这位领导者非常善于预先表达他自己的观点。在这样的一个群体中,顺应一致的压力会非常明显,如果群体领导者提前给出了他的观点,结果可能就是一群人随声附和达成一致,不会有一点反对的声音。

这种类型的群体通常给人一种刀枪不入的幻觉,这会使他们过度乐观并做出过度冒险的行为,他们往往也相信自己的内在固有道德标准;与此同时,刻板地认为他们的对手都是邪恶不轨、软弱无能,或者愚笨迟钝的。

群体迷思可以在许多灾难性的决策中看到。

例如,希特勒的高级顾问之一阿尔伯特·施佩尔就把希特勒的核心集团描述为一群完全顺从的人。在这种情况下,凶狠残暴的行为就会发生,因为根本没有人提出任何不同的意见。

群体迷思的著名案例还有1961年猪湾事件的惨败。肯尼迪总统建议入侵古巴,但古巴军队很快击退其进攻。美国因此蒙受了奇耻大辱,这也让肯尼迪开始反思:“我怎么可能如此愚蠢,就让他们这样贸然行事呢?”

乔治·W.布什发动伊拉克战争的决定也是如此。许多华盛顿知情人士和记者一致认为,布什执政时期的白宫是最为神秘、封闭、思维统一的政府。事实上,“水门事件”的核心人物约翰·迪安认为,布什政府对保密性的追求“比水门事件还要高”。

当思维相似的一群人把自己与不同的观点隔离开来时,他们很可能在对一些偶然事件没有充分计划的情况下,就冒险采取行动。布什政府确信他们信念的正确性——布什实际上还告诉鲍勃·伍德沃德(Bob Woodward),他不会“遭受怀疑”。如此毫不质疑地接受自己的信念,难怪他们认为伊拉克人民会张开双臂欢迎美国。可结果是,他们对战争的后果根本没有合理的估计,最终造成了上千人丧生和数十亿美元的损失。

那么我们该如何缓解群体迷思的问题呢?

最好的方法之一就是团队领导者明确地鼓励大家发表不同的观点。一个团队领导者甚至可以指定一个小组成员代为唱反调者,并明确要求其意见应该被认真考虑。领导者不应该一开始就表明自己的立场。此外,还可以成立另一个小组来调查同一问题,然后比较两个结论,或者可以引入外部专家并鼓励他们对一致同意的观点提出质疑。

如果不采取这些措施,当我们身处一个紧密联系的群体中时,我们顺从的自然倾向就会加剧。

2. 群体极化

如果有一天你的朋友找到你并询问:“我能听听你对这件事的看法吗?我的医生刚刚告诉我,我有严重的心脏病,如果我不做手术,我就不得不放弃我的事业,改变我的饮食习惯,并告别我最喜欢的运动。你怎么想?我应该做手术吗?”

如果手术成功,他的心脏状况就会好转。但没人能保证一定成功,实际上这个手术也可能是致命的。如果医生说手术成功的概率是90%呢?如果是80%、70%、60%或者50%呢?你能接受并仍然建议进行手术的最低概率是多少?

假设你是一个冒险者,你说60%就可以接受。如果你的团队里还有其他冒险者,你认为你的决定会改变吗?研究表明,你会改变你的决定。如果你和其他志同道合的人在一个团队中,这个团队的最终决定可能会比成员的个人判断更加极端。如果你和其他冒险者讨论这个问题,团队可能会接受50%,甚至是40%的成功概率。

事实上,两极分化的情况会发生——群体讨论将会放大群体中的个体成员的现有倾向。

有一项研究,研究人员让人们先分别对12种假设的风险场景做出反应,就像上面提到的那样。然后他们被分成5人一组,每个小组被要求做出一个统一的判断。当小组成员是抗风险能力较强的个体时,小组讨论往往会做出承担更大风险的决定;当小组成员都小心翼翼时,小组讨论的结果则会更加谨小慎微。

群体极化的现象让很多人感到惊讶,因为我们认为群体讨论可以缓和极端的观点。当两个强大的派系进行关于支持和反对的争论时,这种情况确实会发生。然而,如果大多数成员最初就倾向于某一观点,那么这个群体的判断就会更加倾向于那一观点。为什么?因为支持这种观点的论点往往会得到更多的考量,而个人对决策的责任则被分散了。

只需要想想暴民私刑的现象就能理解群体极化的灾难性后果了。

六、并非都是坏事

当今世界的麻烦产生的根本原因在于聪明人充满疑惑,而蠢人坚信不疑。——伯特兰·罗素

我们要在群体中做很多决定,显然这些决定并不都是糟糕的。事实上,群体决策往往比个人决策更加准确。看看下面的问题:

一个人用60美元买了一匹马,以70美元卖掉了它。然后他又用80美元把马买了回来,再以90美元卖了出去。他买卖这匹马赚了多少钱?

正确答案是20美元,但很多人算错了。

有几种方法可以解答这个问题。这个人以60美元买入,以90美元最后卖出,差价是30美元。然而,当他第二次买这匹马时,他不得不再投入10美元,所以最后只剩下20美元;或者把这笔交易当成两次买卖马的生意,每次净赚10美元,两次的总利润为20美元。

当单独答题时,学生回答的正确率只有45%。然而,当学生们以5人或6人为一组答题时,领导不积极(只是坐在那里)的小组合作答题的准确率为72%,而领导积极的(鼓励所有成员参与)小组合作答题的准确率为84%。当小组中只有一名成员最初得出正确答案时,积极的领导者特别有用。在这个案例中,领导者不积极的小组中有36%的人回答正确,而领导者积极的小组中有76%的人回答正确。

正如我们从群体迷思中发现的那样,提高群体决策准确性的最佳方法之一,就是有一个能鼓励发表不同意见的领导者。

为了进一步研究群体决策制定,心理学家里德·黑斯蒂(Reid Hastie)针对3种不同类型判断中的群体和个体进行了比较,包括一般常识、脑筋急转弯和数量判断(如一个罐子里有多少颗豆子的问题)。在3种类型中,群体判断比个体判断的平均水平更高,但群体中表现最佳的个体的判断要优于群体的判断。也就是说,群体表现通常会优于个体表现,但群体中的最佳成员在其单独完成任务时会比群体表现得更好。50多年来对群体决策制定的研究,为这一结论提供了有力支持。

因此,群体判断通常比许多个体的判断更为准确,但这并不包括所有的个体。群体判断的准确性取决于许多因素,如任务难度、群体中个体的能力以及群体中个体之间的互动等。考虑到所有可能影响群体判断的变量,我们很难对群体决策的优势得出全面的结论。

总体而言,能把不同个体的资源集中起来通常是个好方法,但这并不能保证成功。当然,我们必须要意识到并努力防止因群体动力而产生的特殊问题,如群体迷思和群体极化现象。

本文来自微信公众号:冯仑风马牛 (ID:fengluntalk),编辑:毛洪涛 ,注:本文摘编自书籍《认知陷阱》,作者:[美]托马斯·基达,出版社:人民邮电出版社