刀郎最近推出了新专辑《山歌廖哉》,一共11首歌,其中的《罗刹海市》尤其引人注目,被狂热追捧、传唱、改编、评论,“竞相传写,洛阳纸贵”,成了不折不扣的“现象级”存在。一首歌为何产生如此惊天动地的影响?“刀郎现象”何以形成?其中的奥妙,令人颇想一探究竟。

窃以为,“刀郎现象”的奥妙有二,一是歌曲制作,一是社会心理。

不好听所以只能听不懂

我说的是“歌曲制作”,而非“歌曲演唱”。刀郎的唱功不算特出,《山歌廖哉》也不算好听;至于《罗刹海市》,很多朋友都说“听不下去”。《罗刹海市》由“靠山调”改编,类似“二人转”,所以有人说“广场大妈随着《罗刹海市》的旋律跳舞”。因为作为说唱艺术,二人转有赖于言语的幽默诙谐,以之为歌曲旋律,艺术性显然不高,广场舞则是体操式动作,其背景音乐并不以旋律优美动听取胜。我不敢说《山歌廖哉》的旋律很平庸,但愿意说它们较普通。可以断言,刀郎的新专辑中没有一首歌能有前期歌曲如《2002年的第一场雪》或《西海情歌》等好听。

好不好听也许并不能作为音乐价值的指标,恰如今天很少有人用美不美(好不好看)来衡量绘画艺术。然而,是否好听纵然不是流行歌曲的全部,却是不可或缺的要素。美学家李泽厚曾分析审美的三个层次:悦耳悦目、悦心悦意、悦志悦神。就其本质而言,包括流行音乐在内的大众艺术以“悦耳悦目”为主,倘若一首歌曲“不太好听”,那是很难流行起来的。换言之,如果流行歌曲“不好听”,基本上就意味着音乐性或艺术性的失败。

有些人说,一开始也觉得《罗刹海市》及《山歌廖哉》并不好听,在读了不少对它的解读之后,逐渐觉得好听起来。网上流传:《罗刹海市》这首歌,“没有点文化还真听不懂”。这里的“听不懂”,自然是“听不懂歌词”了。流行音乐无非由旋律和歌词两大元素构成,既然旋律一般,被追捧的原因只能是歌词了。

不可否认,《山歌廖哉》的制作相当用心,其基本配方是民间音乐+传统文化。不过这配方其实并不新鲜,1990年代国学热或传统文化热在中国崛起,自那以后以传统文化为题材或在作品中加入传统文化元素,几乎已成了艺术创作的“不二法门”,小说、电影、动画、音乐均不例外。但刀郎不只是把传统文化元素简单地带入歌曲,他还更进一步尝试进行某种“叠合”。“山歌廖哉”的“廖哉”是“聊斋”的谐音,专辑中或是直接袭用《聊斋志异》的篇名(如《罗刹海市》《镜听》《画壁》《画皮》),或是采用了《聊斋志异》中的典故。通过“叠合”,刀郎将《聊斋志异》的魅力部分地转移到自己的歌曲中,让听众产生了“没有点文化还真听不懂”的感觉。

这种感觉有无道理?也许有。而且刀郎有意不用简化字而使用繁体字写歌词,看起来更有文化。一来,繁体字的构字法本身就携带着文化信息;二来,繁体字笔画较多,阅读时视觉逗留的时间略长,俨然有深意在焉。

但同时也许毫无道理,甚至纯粹是错觉。叠合的基本原则是“异质同构”,如雕塑家罗丹把女人体想象成一张弓、一个花瓶,人体和弓和花瓶是异质而同构的。而刀郎在挪用和拼贴《聊斋志异》时并未基于异质同构。蒲松龄《聊斋自志》感叹:“知我者,其在青林黑塞间乎!”他要在现实之外的“青林黑塞间”探寻正义、真情和理解;《罗刹海市》则说:“显荣富贵,当于蜃楼海市中求之耳!”没有超越性的指向,只有现实指向——坊间解读其为“报复”和“讽刺”,其实不能全怪听众。

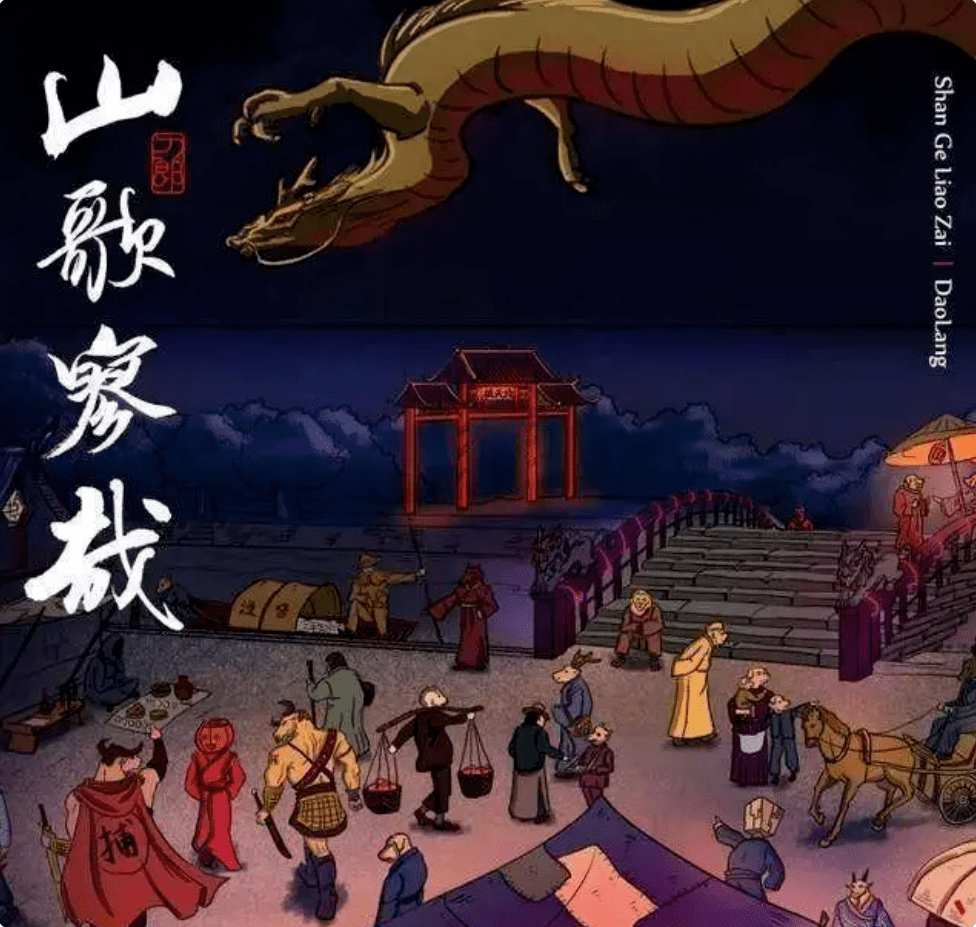

刀郎《罗刹海市》专辑封面

刀郎跟蒲松龄南辕北辙还体现在《罗刹海市》歌词中的“女子为好非全都好,还有黄蜂尾上针”,这并非源于《聊斋志异》,而是出自《封神演义》。原文是:“青竹蛇儿口,黄蜂尾上针,两般皆是可,最毒妇人心。”姜子牙之妻固然颇有不是,但姜子牙这首打油诗实乃对女性极大的侮辱。在《聊斋》中塑造了无数美好女子以寄托其理想的蒲松龄,怎能道出如此不堪之语?

刀郎似乎也想超越一下,遂在歌词中引进了“维特根斯坦”,从而使读者更加兴奋。但只因一句“生儿维特根斯坦”即认定刀郎在谈哲学,恰如欧阳锋自问“我是谁”便把作者金庸定位成哲学家一样荒唐。不少人致力于研究这首歌究竟使用了维特根斯坦哪个哲学理论,我想勉强沾上点边的大概只有“语言游戏”吧。刀郎把“驴”拆成“马户”,把“鸡”拆成“又鸟”,把“好”拆成“女子”,字面上跟维特根斯坦的语言游戏相同,只是实质上是天壤之别的。

对刀郎的阐释,与刀郎无关

其实,追捧者之所以不愿“小看刀郎”,归根到底是不愿小看自己。这就涉及“刀郎现象”的第二个成因,即社会心理,或曰大众心理。

“没有点文化还真听不懂”是听众 “懂歌词”才显得“有文化”这一成就感的暗示。捧刀郎愈高,读懂刀郎的自己愈有文化,于是乎“歌唱界的鲁迅”“历史地位比肩薄伽丘”等盛誉纷纷,对歌词的解读更不计其数。艺术作品本不惮被解读,现象学和接受美学都指出艺术作品中存在许多“未定域”,俗称“空白”,读者可以用自己的方式填补。

艺术品之所以爱用叠合手法,主要也是为了扩展意义空间。中国诗歌的境界是“境生于象外”,“象外”并不比意象显得次要。只是境界具有现象学的性质,基本原则是“现象背后一无所有”,“本质就在现象之中”,不允许“透过现象看本质”。而对刀郎歌词的众多诠释,却极尽“透过现象看本质”之能,从中挖出哲学佛学心经诗经曹雪芹,凡此种种,概以刀郎的歌词为跳板,进行各种过度诠释。在这样的腾跃之中,解读者获得了自我满足。

跳板式解读的一个表现是寻求作者的本意。“刀郎到底讽刺了谁?”这是被讨论得最多的问题。在英美新批评和伽达默尔的诠释学产生之后,寻求作者本意的做法基本上已被清除出批评界了,因为作者本意不可知,唯有仰仗猜测而已。况且作者的本意并不能决定文本的价值。但刀郎的追捧者未必知道这个学术背景,更重要的是,大众需要猜测琢磨这个问题,这有哲学方面的原因,也有现实方面的原因。

海德格尔给出了哲学方面的原因。他曾分析过“常人”,亦即我们所说的“大众”,认为大众的日常生活由闲言、好奇、两可三者组成。闲言表现为人云亦云、鹦鹉学舌,别人说好我也说好,“话语之所云本身越传越广,并承担起权威性。事情是这样,是因为有人说是这样。”大众的标准就是如此:被流传得越广,就越具有权威性。

刀郎的新歌红遍天下,形成所向披靡的传播效果,在大众眼里自然拥有了权威性。不少人云亦云的谈论以此蹭流量、刷存在感,而越是蹭流量,这歌似乎就越伟大。同时,“贪新婺奇,仅止为了从这一新奇重新跳到另一新奇上去。”大众都贪新婺奇,觉得刀郎的新歌令人耳目一新,歌中若有讽刺某些人的内容,就更能满足好奇心,一时间人人都成了“索隐派”。

由于刀郎及其团队并未公开答复是否讽刺,进一步把好奇之弓箭拉得更满了。最后,“一切看上去都似乎被真实地领会了、把捉到了、说出来了;而其实却不是如此。”是为“两可”,关于歌词的诸多解读诸多猜测,大都似是而非,但也正因似是而非,才更加乐此不疲。

刀郎的新歌看起来是在反抗着某种东西,即便不是指向某些人,也似乎在影射音乐圈子、音乐制度乃至更大的东西。芸芸众生的生活难免有不如意,出身草根的刀郎,反抗的腔调和姿势不期然赢得无数共鸣。任何文艺作品都可被挪作他用,英国批评家C·S·路易斯区分过对艺术品的接受和使用:把一幅名画挂在墙上,也许只是向人展示你的财富和地位,这是使用绘画,而非接受绘画。所以当人们将刀郎的歌词用于各种隐喻时,已经远离了音乐本身,正如海德格尔所说:“好奇的特征恰恰是不逗留于切近的事物”。

这让我不免想起九十年代的“气功热”。我当时曾纳闷,气功的强身健体并不能像体育运动一样显性,由此衍生的特异功能更几乎是反科学的,然而为何包括大学教授在内的无数国民痴迷?有人一言以蔽之:“没有信仰,精神空虚”。我有点认同这个解释。如今“刀郎现象”或许亦是大众精神空虚和苦闷的表现,人们没有出口,刀郎的歌趁虚而入,成了救命稻草,人人为之颠倒梦想。但它只能是暂时的安慰剂,无数的爆款表明,大众很容易满足,也更容易对粗糙的事物趋之若鹜。

本文来自微信公众号:凤凰网读书 (ID:ifengbook),作者:风快哉