本文来自微信公众号:食通社Foodthink (ID:foodthinkchina),演讲:司振中(加拿大Balsillie国际事务学院),文字整理:燕鸥,编辑:天乐,原文标题:《食物保障:除了国家层面的“粮食安全”,我们还需要什么?》,题图来自:视觉中国

食物保障这个议题表面上可能比较学术,但它其实关乎着每个人每一天的饮食健康和营养。

我想先从食物保障的概念谈起,看看这个综合性概念是怎么形成的,经历了哪些发展。然后我会讨论如何衡量食物保障的水平,也就是我们怎样去度量一个城市、社区的食物保障水平。最后也会讨论我们在中国以及在其他一些国家做的关于食物保障水平的调查,分享一些研究的结果。

什么是食物保障?

首先,什么是食物保障?这个词的英文是food security,国内通常被翻译成“粮食安全”。但在国际上,这个概念背后的含义非常全面,联合国粮农组织(FAO)对此有非常精准的定义,翻译过来是:

食物保障“应该以满足人们更加丰富的饮食需要和需求偏好为目标,确保每个公民在时间、空间、经济上无障碍地获得足够、安全、富有营养的食物”,“既要有充足的食物数量且产品结构能够符合当地居民消费偏好,又对食物品质、营养做出要求”。

可以看到,食物保障这个概念强调了很多个关键词。相应的,如果人们无法获得以上定义当中的充足食物时,就会存在食物保障的问题。

所以说,理解“食物保障”要跳出我们国内常讨论“粮食安全”的框架。因为“粮食安全”很多时候强调的只是国家层面的粮食生产与供给,而“食物保障”更多偏向于个人层面:我们每个人能否随时随地获取足够有营养、安全的食品。

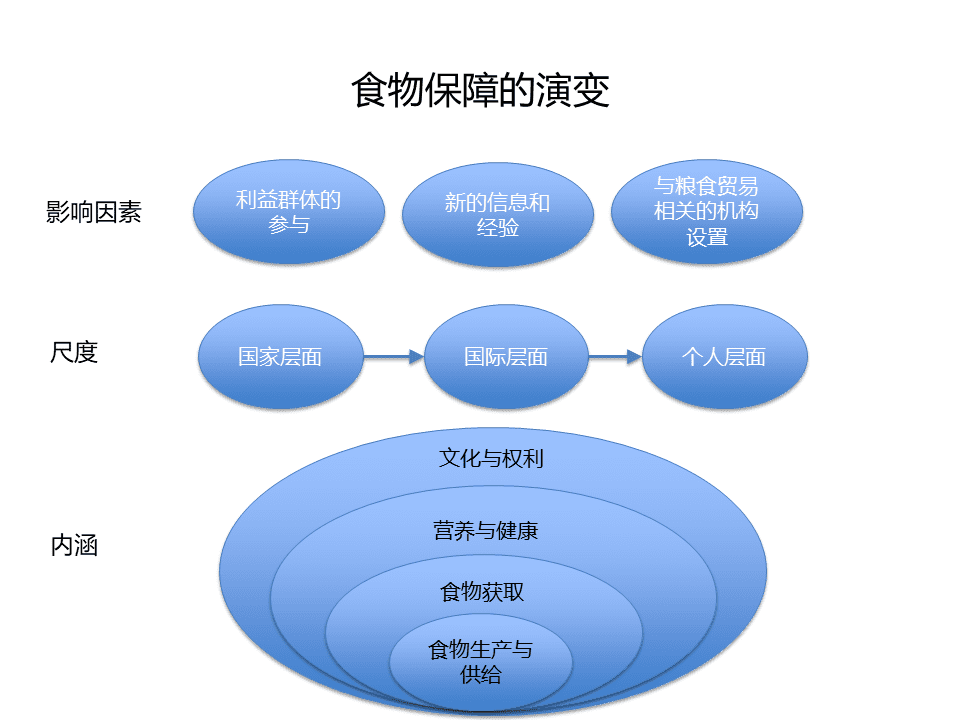

而“食物保障”如何从国家层面的粮食供给演变为今天这样一个复杂概念呢?背后有着各种各样的影响因素。

根据一些学者关于食物体系的研究总结,影响食物保障演变的因素主要有三个。

一是不同利益群体的参与。怎样才能供给足够的粮食?最开始这是政府关心的问题,因为这关系到政权的稳定。后来由于越来越多消费者、农民的参与,导致我们对食物保障的理解逐渐从粮食供给的层面演变到个体消费的层面。

二是新的信息和经验的出现。这让人们重新思考食物保障应该如何界定。因为这一界定将影响国际的食物政策与治理,同时也影响每个国家在制定政策来促进食物保障时,应该考虑哪些方面。

第三个影响因素是与粮食贸易相关的机构的设置。这里尤其要提到的是两个联合国机构,1945年FAO设立,以及后来世界粮食计划署(WFP)的成立,这两个机构对国际粮食贸易以及国际食物治理产生了深远的影响。

另外,从尺度上看,“食物保障”从国家层面的概念演变成了国际层面的概念,然后又逐渐过渡到个人和家庭的层面,其内涵也相应地不断扩展。最开始“食物保障”只是意味着食物的生产和供给,后来开始注重食物的获取以及食物的营养与健康。从20世纪90年代以来,饮食文化以及消费者权利、农民权利也逐渐成为食物保障的内涵。我相信在未来这个概念和内涵还会继续扩展。

“食物保障”内涵的演变

如果回顾过去 100 年的历史,在 20 世纪初,“食物保障”普遍被理解为国家层面的粮食生产和供给,它是国家政权构建(nation building)的基础。此外,在一战之前,很多国家为了应对可能出现的紧急情况,都需要能够保证充足的粮食生产和供应,以维持社会和政治的稳定。

一战结束以后,国际社会开始认识到,建立一个解决食物生产供给和贸易问题的多边机制是非常必要和紧迫的,因为他们发现导致战争的其中一个因素就是很多国家粮食供给不足,接着出现内乱以及对外关系的紧张。所以说粮食保障是解决战争危机的一个必要条件。因此,1945年FAO成立,主要宗旨之一就是确保人类免于饥饿。这个时候食物保障的概念主要还是在于解决饥饿。

1950年代,在美国等西方国家在全球主导了绿色革命,这是在粮食和农业生产体系中发生的一场翻天覆地的变化。在绿色革命之前,粮食生产更多依赖的是人力投入,绿色革命开始以后,有越来越多的外部投入品,尤其是化肥和农药的使用造成粮食的大幅度增产。那多余的粮食怎么办?很多像美国这样率先开展绿色革命的国家,就想通过国际粮食援助把多余的粮食运送到需要粮食或者处于饥饿的国家。所以在1950年代国际粮食援助的开展非常广泛。

到了1960年代,美国意识到不能继续这样进行粮食援助,因为粮食援助摧毁了当地的农业,反而会成为国际政治的不稳定因素。当地小农的生产效率无法跟大规模机械化生产出来的廉价粮食竞争,导致很多小农破产,当地的粮食体系也被摧毁,并且越来越依赖于国际的粮食供给。于是以美国为首的已经开展了绿色革命的国家开始在发展中国家推广绿色革命,包括推广农药、杂交种子以及化肥让他们来实现粮食自给。

1970年代出现了一次广泛的粮食危机,国际粮价上涨,这时食物政策领域才首次提出了“食物保障”(food security)这个词,在国内一直被译作“粮食安全”。到了这时,食物保障关注的是全球层面粮食的充足供给。

1980年代,越来越多研究者和政策制定者开始意识到,即使有足够的食物、足够的产出和供给,我们也不能保证每个人的食物保障。因为很多人获取食物依然面临着许多困难,可能是因为没有经济来源,或者因为身处食物荒漠,离最近的食物获取地特别远……各种方面的因素都会影响到个人的食物获取。

于是食物保障开始关注从个人和家庭层面怎样能够更好地获取食物。“食物获取”(food access)也就被整合到“食物保障”的概念中。

1983年,FAO重新定义了“食物保障”:“确保所有人在任何时候都能在物质和经济上获得需要的基本食物。”注意,这里谈的还只是获得基本食物,并没有考虑食物的营养与安全。世界银行在1986年也给出一个定义:食物保障是所有人在任何时候都能够获取足够的食物,过上积极健康的生活。在这个定义里出现了“积极健康”这一新的层面。

1990年代,食物保障的内涵继续丰富,食物营养、饮食文化也融入进来。比如1996年的世界粮食峰会提到,在所有人任何时候都能够在物质上和经济上获得充足、安全和营养的食物,以满足其饮食需要和对积极健康生活的粮食偏好时,个人、家庭、国家、区域和全球各级的食物保障才能实现。

在这些新的定义里包含了不同的尺度,从个人到国际都有强调。在不同的尺度下有不同的个体参与食物保障的政策制定,发挥着各自的作用。所以我们在关注食物保障的时候,也需要从国际层面到个人层面有不同的讨论。

在1990年代还出现了“食物主权”的概念。那时,以拉丁美洲的农民运动“农民之路”作为起点,开始了农民对抗跨国食品公司和工业化食物系统的社会运动。随着消费者群体、研究人员等不同群体加入,“食物主权”从农民能够自主决定种什么,怎么种,以及获取自己的种子的权利,扩展到包括消费者在内的所有人能够自己定义食物和农业系统的权利,而不是被跨国食品公司和工业化食物系统所裹挟。

“食物主权”这一概念的引入给“食物保障”注入了新的内涵。联合国粮食安全与营养高级别专家小组也提出,食物保障在考虑食物的获取与供给之外,还要考虑个人的权利以及可持续性,这样才能有长久的食物保障。

食物保障的四个维度

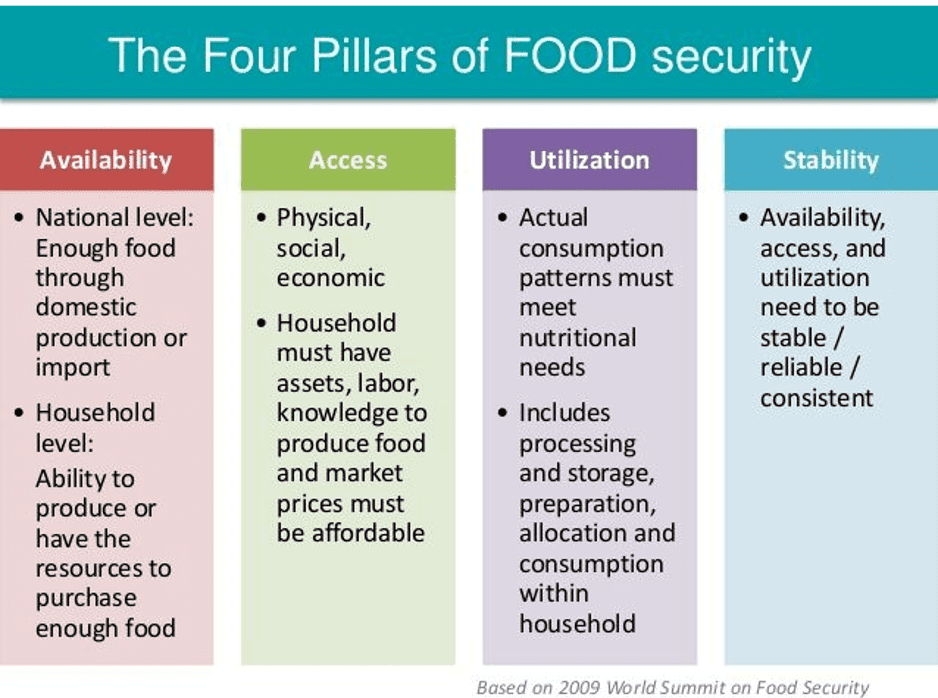

食物保障有四个维度,它们是实现食物保障必须满足的条件。

首先食物是可用(availability)的,即要有充足的食物供应和生产。

第二是可获取(access),也就是人们要有足够的收入来购买食品。

第三是食物的利用(utilization),指的是人们要能从食物中获得最健康的结果。这一点可能不太好理解。比如说,我现在有了钱,食物也能买得到,那我获得了这个食物,我就一定有食物保障了吗?并不一定。举个例子,如果出现食品安全问题,即使我们可以获得足够的、可用的食物,我们的食物保障显然也是有问题的。

第四个维度是以上三方面要在面临不确定性时能够保持稳定(stability)。例如近几年的疫情就会使食物的可用性、可获取性和安全性面临挑战。

除了这四个维度,学界正在将另外两个新的维度整合进来。一是个人的权利,包括消费者和农民,能够有权利定义自己的生产和消费方式。另一个是食物的生产和消费在环境、社会、文化等层面也应该是可持续的。

食物保障的四个维度。

全球食物保障情况

那现在全球的食物保障情况如何呢?在学术界有一个常见的说法,叫“全球营养不良的三重负担”(the triple burden of global malnutrition)。这里的营养不良不单单指营养不足,还包括微量元素不足(隐形饥饿)以及营养过剩与肥胖,这些都属于营养不良。

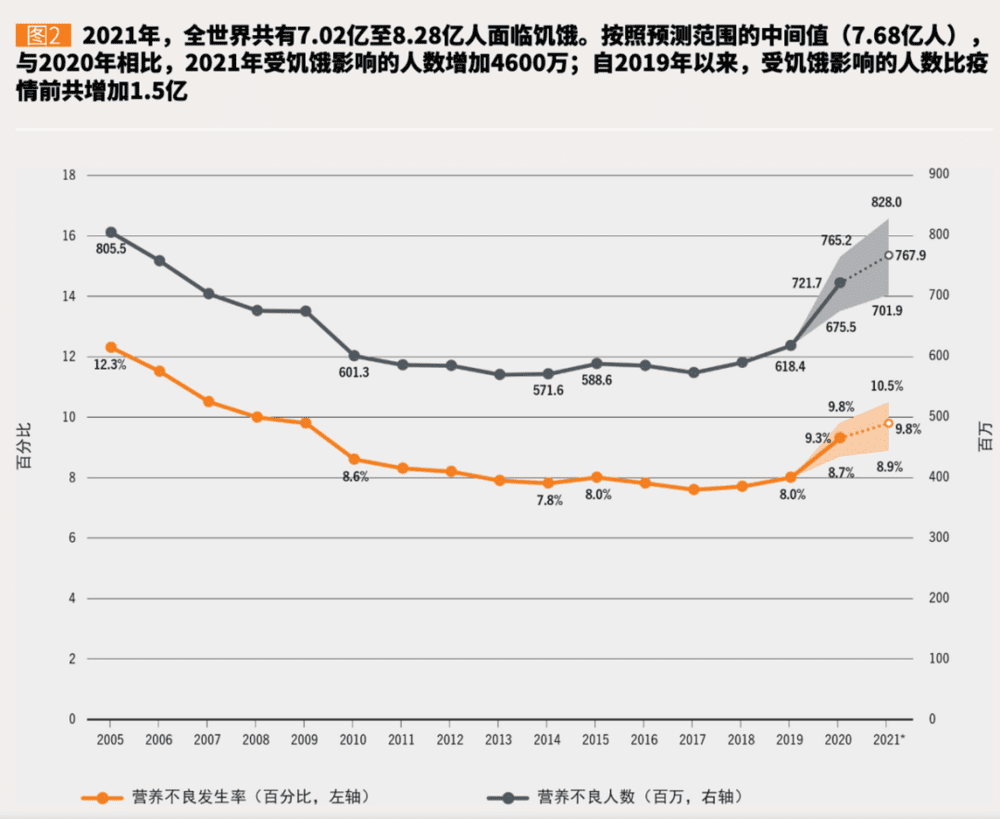

联合国数据显示,全球每三个人当中就有一个人有一种或多种程度的营养不良,这是非常严重的,这可能是摄入营养不足,也可能是缺乏某一些微量元素。

具体来讲,全球有8亿多人摄入营养不足,300万儿童因为营养不足而死亡;全球有19亿成年人体重超标或肥胖,4100万儿童体重超标,这个数据还在飞速增长,尤其是在发展中国家。

FAO在2022年发布的全球饥饿地图显示,新冠疫情发生以后,全球饥饿人口的数量已经大幅增加了1.5亿。这也意味着多年以来世界各国在消除饥饿上的努力几乎毁于一旦。

新冠让全球消减饥饿的努力几乎“一夜回到解放前”。

食物保障水平的度量

说完全球食物保障的整体情况,接下来我想讨论的是食物保障水平的度量。

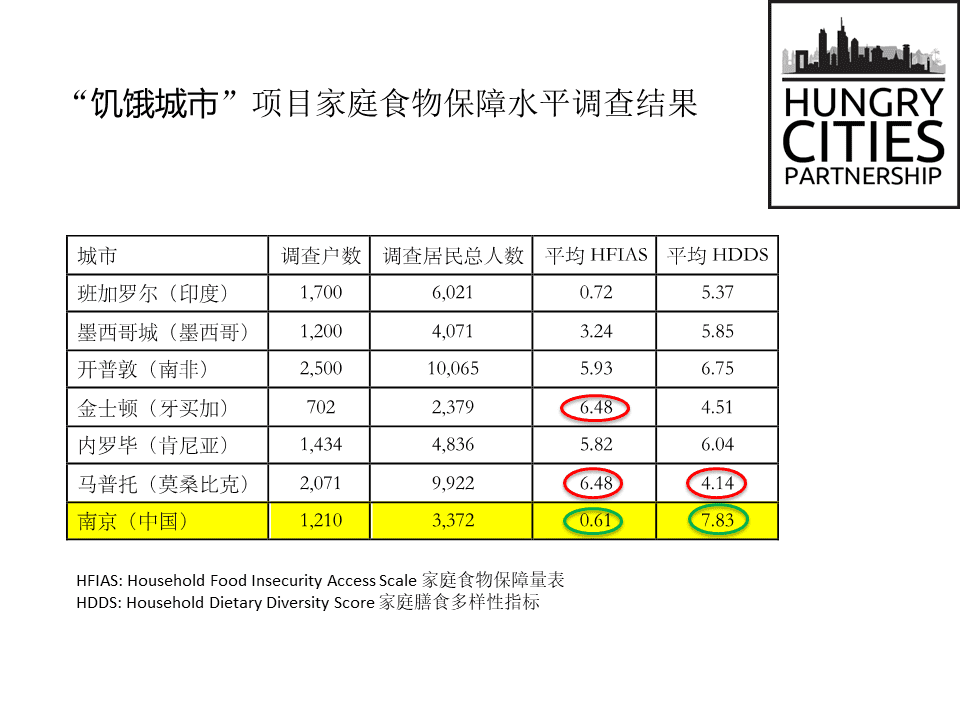

我列出了度量食物保障水平的一些指标,这里我想详细说说最后一个——“饥饿城市”项目。这是我从2015年开始参与的一个研究城市食物保障水平的项目,它采用的度量指标是食物购买矩阵,也就是在过去24个小时之内,一个家庭都消费了哪些食物,以及每一样食物是从哪些渠道获取的,由此形成一个矩阵,这样就可以看到一个家庭的饮食结构。

我们在全球7个发展中国家的城市开展了食物保障水平的调查,分别是南京、墨西哥城、金斯顿(牙买加)、内罗毕(肯尼亚)、马普托(莫桑比克)、开普敦(南非)、班加罗尔(印度)。这项研究希望了解这些城市食物系统的运作方式,非正规食物体系到底扮演着怎么样的角色,它们的食物保障水平如何,食物保障政策是如何制定的,以及食物保障政策可以有哪些改进。

我参与的这个项目使用的FANTA(Food and Nutrition Technical Assistance)指标体系在国际上被广泛用来度量食物保障水平。

FANTA指标体系包括三部分。

第一个是家庭食物保障量表,这样我们可以看到一个城市有多少家庭有严重食物保障问题,他们都分布在什么地方,都有什么样的特征?这个最终能够帮助指导政策的制定。

第二个是家庭膳食多样性,目的是调查过去24个小时里一个家庭摄取的食物种类。

第三个是家庭食物供应充足月,这是确保每个月食物供给能力能达到最低水平的能力,我们会询问家庭在过去的一年是否有一个月面临食物供给不足。

食物保障水平调查结果

下面是我们的一些调查结果。这个表格倒数第二列是上面提到的家庭食物保障量表的问卷结果平均值,数值越高,食物保障问题越严重。可以看到,南京的食物保障水平是最高的,也是膳食多样性最好的城市,平均每个家庭在过去24小时内摄入了将近8种不同的食物种类,而在马普托,只有4.14种。

那么,为什么南京食物保障水平这么好?而其他这些城市,即便是首都,为什么也有这么严重的食物保障问题?是什么样的政策环境和食物环境能够维持南京这么高的食物保障水平?当然不只是南京,在中国,南京的食物系统和其他很多大城市是非常相像的。

主要原因是南京菜篮子工程的累进式综合食物保障规划。从1989年第一个规划的出现,到2018年最近的一个规划,南京的菜篮子工程逐渐地进行食物保障规划,从而实现一个综合的食物保障体系。而城市食物供给的核心渠道,是菜市场。中国的菜市场是混合所有制的,也就是说一部分菜市场是私有的,一部分是公有的。因此,政府在菜市场的管理和治理当中扮演着非常重要的角色。

此外,从1990年到2000年,南京的菜市场从市场化的业态被定位为一个为社会福利服务的基础设施。这一点很重要,因为如果是把菜市场定位为一个纯粹商业业态的话,政府就不会像这样全方位介入,也不会有这么多的资源投入到菜市场上。

总结

这些研究有哪些发现,对我们加强食物保障又有哪些启发呢?

首先,新冠疫情其实暴露了现代食物系统的脆弱性。我们每天的饮食严重依赖于城市的食物系统。而很多人在新冠疫情之前,从来不关心自己的食物从哪来,谁供给了自己的食物。新冠疫情爆发以后,我们一方面看到农民面临着农产品的销售问题,很多农产品在田间地头不得不销毁,另一方面消费者也面临食物种类的减少和价格上涨的问题。

上图:2022年4月,一位上海市民收到政府发放的“爱心蔬菜”。图片:美琴;下图:2022年4月,广州一轮疫情中,被抢购一空的菜市场。图片:其然

还有一点就是大食物观。我们需要对食物保障有一个新的认识,它不只是粮食安全,也不只是食物的供给,而是在个人和家庭层面的获取,还有食物的利用问题,以及如何能够实现食物系统的公平与可持续。

最后我想说,我们在食物政策的制定过程当中,需要跳出农业偏向,不能一谈食物就是粮食生产。食物本身有一定的公共物品属性,我们不能把什么事情都丢给市场就不管了。在西方国家,一个完全自由的食物市场会发生什么呢?很多地方可能就会出现食物荒漠——因为这个地方居住的人口很少,连锁超市等私营企业就不愿意在那个地方开超市或开食品店,所以就会出现很多地方如果没有车,就无法获取食物的现象。

南京菜市场的经验告诉我们,政府适度介入食品供应以及混合属性的食物供应体系,有利于提升家庭的食物保障水平。

本文来自微信公众号:食通社Foodthink (ID:foodthinkchina),根据司振中博士2023年4月16日在食通社分享会的发言整理而成,演讲:司振中(加拿大Balsillie国际事务学院),文字整理:燕鸥,编辑:天乐