本文来自微信公众号:经济观察报观察家 (ID:eeoobserver),作者:赵振江,头图来自:《大侠胡金铨》

千古文人侠客梦,大梦一场谁先醒

四海漂泊异乡客,客途秋恨恨那般

2022年11月10日看完纪录片《大侠胡金铨》,我涕泗横流,走出台北华山光点电影院还在哽咽,接过Zoe递来的纸巾,脑中出现四个大字:悲欣交集。

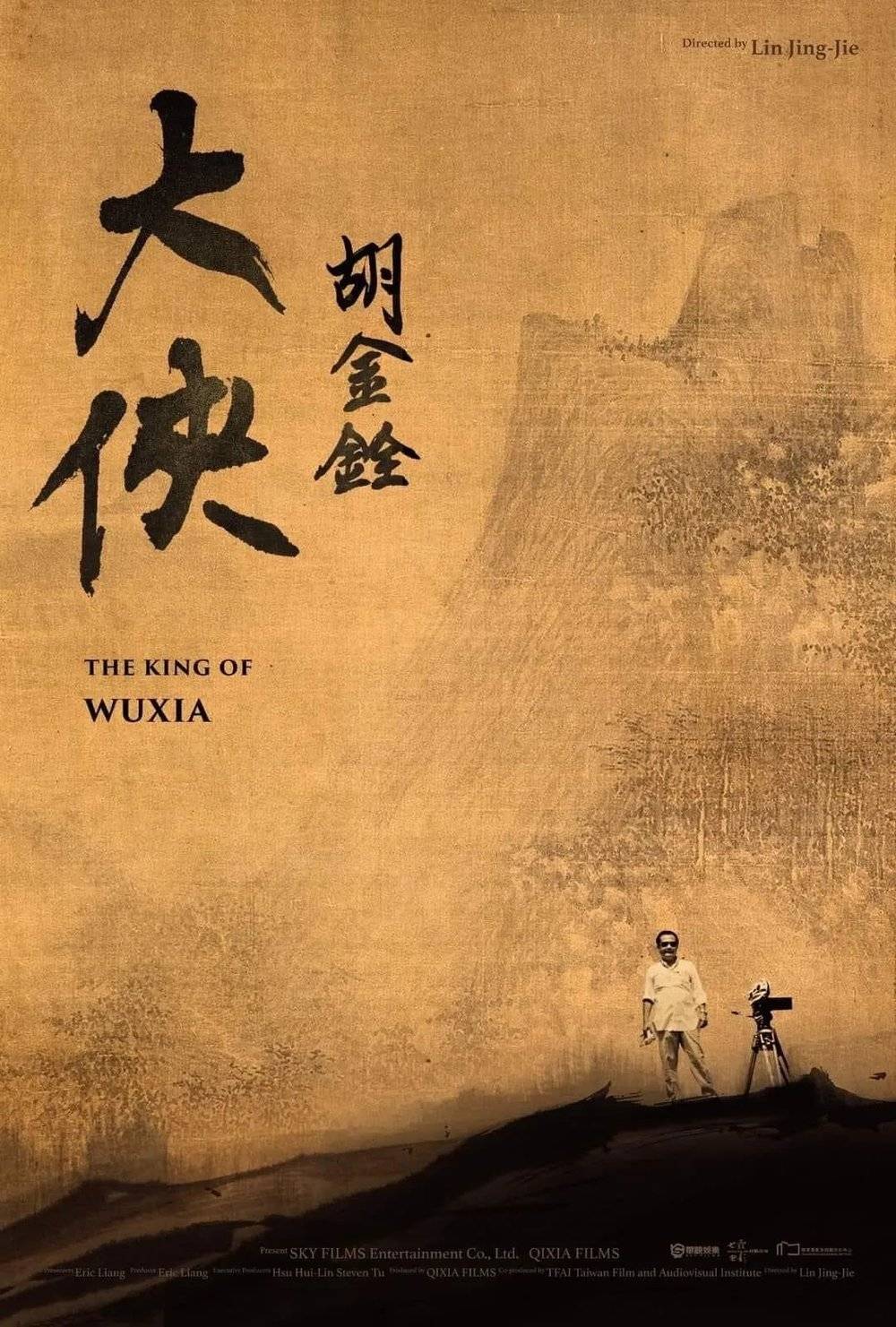

《大侠胡金铨》海报

彼时已至深夜,路上几乎没什么行人,道旁的树站得笔直,清冷的月光洒在树梢上,天地不仁,以万物为刍狗。

当夜我在脸书上写道:

推荐目前正在上映的纪录片 《大侠胡金铨》两部,其一先知曾经来过,其二断肠人在天涯,并建议一定要记得带面巾纸或手帕,为导演林靖杰鼓掌。更为胡金铨导演鼓掌,想去金宝山墓园为导演献上一束鲜花。

两年前我从北京来到台湾,想要认识宝岛和岛上的创作者们,电影和文学是我感兴趣的介质,遂开始有意识地阅读文本并写作。关于《大侠胡金铨》的文章属于系列写作中的其中一篇。

虽然看完纪录片,受到很大的情感冲击,我却经历了时间最久的一次文章难产。从看完电影的11月到隔年3月底,陆陆续续看资料,文章好几稿都被我否决了,始终难以下笔成文。

走钢丝似的纪录片创作

纪录片《大侠胡金铨》处理得很出彩,分上下两部:上部《先知曾经来过》按照编年史的方式介绍了八部胡金铨导演的武侠经典;下部《断肠人在天涯》则通过采访胡导的朋友、弟子,呈现他的生命故事,试图还原他作品之外的人生风采与幽暗岁月。

大学时曾经看过胡导的电影,当时被他塑造的一脸古意的角色——无论是侠女、书生还是太监——精彩的打斗动作、铿锵有力的节奏和雾气弥漫的画面打动,却并不了解背后的深意。

纪录片《大侠胡金铨》不仅唤起我大学时看胡导作品的回忆,更让我贴近了一位热忱的创作者的扑通扑通的心跳。

纪录片上部,导演林靖杰朴素地呈现胡导的作品,精剪辑每部电影的精华片段,请胡导的弟子、演员石雋探访拍摄场景旧地,并请行业的相关人士做分析——胡导的作品有什么好,好在哪里,为什么好。不仅做口头分析,他甚至请来京剧的武生、乐师一起摸索胡导是如何汲取京剧的养分化用到他的电影中,借此带领观众一起理解胡导对传统戏曲锣鼓点的创造性转化运用。此外,林靖杰还请了戏曲演员重现胡金铨通过弹簧床弹跳来拍摄空中飞越的动作,来呈现其精彩的动作设计与剪辑功力。

如此一来,观众被带回到了胡金铨创作的时代和背景中,时隔几十年的今天,我们对其克难下的创作力也更有了理解之同情。同样是用年轻世代创作者的不同创作方式来诠释和呈现过去时代大师的作品,为什么这次的呈现能深入观众心中?我想除了传主作品本身的魅力够大,也和纪录片导演的态度息息相关。

林靖杰知道胡金铨在电影史上的位置,也了解其作品的价值,故说:“放下纪录片导演想要表现的欲望,返璞归真,让胡导演的作品自己说话,假如胡导演的电影不够强大,那观众也许会不耐地觉得流水账;假如胡导演的作品够强大,纪录片导演的创意或炫技,就都是多余。”

这不仅是对胡导演的信心,也体现出纪录片导演林靖杰的自信。

在《印刻文学生活志》的“大侠胡金铨”专题系列文章中,他写道:“我也是一个创作者,一个创作者要知道另一个创作者最好的方式,就是创作,我直接用最贴近他的创作方式,再创作一次。

在和影评人蓝祖蔚的对谈中,林靖杰回应蓝关于“访谈就像打乒乓球”的提法时指出,“有时候拍纪录片蛮像在擂台上对垒。访问要做足功课,自己要有底气。”

林靖杰的底气,尤其体现在纪录片下部《断肠人在天涯》中。如果说上部是贴着胡金铨走过的钢丝行进,那下部就是他自己独自在走钢丝了。

他要了解的是一位已经过世的大师级前辈,如何在此前已经非常多的资料中呈现出一个不一样的、活生生的胡金铨?他的私生活如何?他晚年的情感生活如何?他的困顿和落魄如何?这一个个问题都是素来为尊者讳的华人社会的大忌。但不解决这些问题,他的下部作品就注定是失败的。

由于胡金铨在电影圈的辈分很高,和他共事的从业者如今也是业界的大咖,如何采访这些人就是一个考验。

好比徐克就婉拒了好几次采访,洪金宝一来就是大哥的架势,香港演员秦沛则一见面就先把林靖杰等人凶一顿:“你是谁,我告诉你,台湾电影圈我很熟,我不知道你,为什么你会找我?你怎么知道要找我?”

好在林靖杰知道,要采访一个人,“尽量让对方觉得,要来访谈的这个人,起码是在一样了解的基础上。”后来,徐克接受了访谈;洪金宝在采访中回到了一个曾经跟胡导演一起工作的小孩子一样的状态;七十岁的秦沛讲到他“七岁的时候跟胡叔叔认识”,整个人呈现出一种孩子般纯真、开心的状态……通过这些人回忆起胡金铨有别于媒体刻板印象中的纯粹状态,也能切切感受到胡导演的魅力。

林靖杰也避开为大师歌功颂德的窠臼,在纪录片下部中,尤其着力还原胡金铨生命的最后十几年想拍电影而不得,困在好莱坞电影之城洛杉矶的一个小公寓内的生活情状:他等待着演讲,等待有人请他出来聊天说故事,也等待着拍片的资金到位——尽管他手里有很多想拍的剧本,有的甚至已经做好所有的前期筹备,只要钱到位,马上可以启动开拍。

终于传来好消息,15岁时在他的片场做群众演员、如今在好莱坞混得风生水起的导演吴宇森愿意出面协助,胡金铨筹备了十几年的电影《华工血泪史》筹到了资金,可以启动了。

为了打好这等了几乎一生的大仗,胡金铨回台湾做全面的身体检查,结果却因为一次极为平常的心脏绕道手术突然辞世。据说手术成功,而手术完成了,人却一直未醒过来。

人世之伤痛莫过于英雄落魄与壮志未酬身先死。

纪录片讲到此处,怎能让人不落泪。我的悲欣交集在于,也许没有完成的这部《华工血泪史》正是胡金铨最伟大的作品,他几乎穷尽后半生的心血,写剧本,勘察场地,筹集资金,和见到的每个朋友说起这部电影,为了这部电影他关掉香港的工作室,甚至和太太分居两地只身住在洛杉矶。

胡金铨曾经讲过,“拍电影的人说过的故事,不过就是谈草而已”(详见张大春《南国之冬》P159。胡导解释,当年帝国王朝时代,朝廷命官与东邻的朝鲜或日本政府大员办交涉,由于言语不通,多先之以笔谈。一旦双方会商事体有了结果,甚或需要另订约法文书,则原先所写的这些草稿,也可以用以资佐斟酌。直至定案之后,所有的谈草按例都要焚化,片字不留。胡导演以谈草喻脚本之未定稿,多少也有“焚化了也不可惜”的嗤鄙之意),那关于这部电影的谈草是他此生讲过最多的吧。也许所有听过他谈论的朋友心中,都已经有一部叫做《华工血泪史》的电影了吧。汇聚毕生心血念兹在兹的这部电影,在要生成的临门一脚时,他却赔上性命,写就了一个巨大的“无”字。

林靖杰看起来亦步亦趋地通过“描红”的方式为观众导览胡金铨,实际上在两部纪录片的标题中,尽显他鲜明的态度:“先知曾经来过”,“断肠人在天涯”。也许他没说出来的话是,先知曾经来过,我们却不懂得珍惜,导致他像一个断肠人一样漂泊在天涯,潦倒困窘,一身绝世功力,无处施展。

在《印刻文学生活志》刊载的导演手札中,林靖杰特地分享了2022年10月下旬《大侠胡金铨》上映后的观察和感想,“相对于《台湾男子叶石涛》、《他还年轻》,《大侠胡金铨》出奇冷清,虽不乏资深观众在个人社区媒体给予高度好评,但大部分年轻观众似乎在平行宇宙无动于衷,甚至有些人因为武侠的中国美学,胡导的外省老辈身份,戒严时期的文化权威,美学养成主要以京剧、中国绘画、古物、书法为基底等等,就把他归为旧时代的、保守的、迂腐的、教忠教孝的,甚至是党国文人万年国代的那一类人。但若你进戏院看了这部片,你会发现原来胡金铨是一位这么具有现代感,幽默风趣,甚至在他的武侠电影中,做着借古喻今的政治批判。”

林靖杰感慨:“一九八〇年代之后,胡金铨就因不合时宜而跌落神坛,从此踽踽独行于自己的创作天涯。到了二〇二二年的当代台湾,纪录片上映的结果,说明他不仅依然,甚且是更不合时宜了。”

尽管在接受胡金铨纪录片的委托时,林靖杰一度推脱过,但最后还是抱着“视死如归”的心情开启了他的创作。我想除去胡金铨在电影史上的重要性,他如何度过创作生命中的至暗时刻也是吸引林靖杰挖掘的部分吧。了解到胡金铨十几年没有戏拍,林靖杰或许会想起,早年他为挚友、天才戏剧演员陈明才量身打造剧本《最遥远的距离》的往事。苦苦等不来制作经费,陈明才因为躁郁症先行离世,成为他一生的遗憾。

陈的离世激发了林靖杰的斗志,他无论如何也要完成作品,实现对好友许下的诺言。终于在许多电影艺术工作者的协助之下,作品完成,并获得2007年威尼斯影展国际影评人周最佳影片的肯定。

“一个纯粹的艺术家,创作是为重要的事。”在拍摄胡金铨的纪录片时,林靖杰体会尤甚,本希望两年结束的创作,搞到四年。事后回想,林靖杰分享,“我何其幸运可以去贴近这样的前辈,若不是通过拍摄这次纪录片,我怎么有机会透过这无形的力量推着我去贴近他这么巨大的创作心灵?而那样的创作心灵反馈给我的东西,是我赚到太多了。”

在和导演胡金铨的心灵对弈中,林靖杰的面貌也在观众面前清晰呈现,不卑不亢,纯粹朴素,亦有大侠风范。

胡导工作照

胡导工作照

永远的过客:南来文人的漂泊离散

纪录片《大侠胡金铨》有几个细节让我颇为动容,甚至掉泪。其一,胡导晚年有一位忘年之交的女友小榆,被一些人质疑,甚至一度还不让小榆参加导演葬礼。媒体人卜大中介绍小榆对胡导的照顾,王正方导演更忿忿地为小榆打抱不平:“大家都避讳不说,搞什么!”有友仗义如此,亦可推见胡导之品格。

其二,《山中传奇》与《空山灵雨》摄影师陈俊杰对胡导的回忆,讲到两人心有灵犀的配合,眼睛都在放光。那是伯牙子期似的相知相惜,让人生出“高山流水韵依依,千古之音最难觅。人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”的感慨。人生至此,夫复何求?

这都是纪录片带给我的感触,那关于导演胡金铨,我自己看到了什么?又能说出什么?

胡金铨做过演员、美术设计、导演等等工作,作品繁多,电影作品之外,还有随笔、访谈回忆录,甚至有一部老舍研究的作品。生活中,他交游广阔,市面上关于他的各种回忆文章不少,这也是让我几度提笔又放下的原因所在。

直到我看到他对老舍的评价,才觉得有些许摸到了门道。

胡金铨在《老舍和他的作品》一书中写道:“小窝头象征老舍的一生,没落贵族,苦读成名,文艺斗士,入庙堂,投湖自尽。”除了最后半句提到的死亡方式,前面几乎可以视为胡的夫子自道。

胡金铨祖父胡景桂曾出任清朝监察院御史,父亲胡源深早年则留学于日本京都大学,回国后在河北井阱煤矿当技师,民国时期转行经营面粉厂,幼时出门有专门的司机和保镖陪护。1949年后,胡金铨只身去到香港,自此开始了其漂泊一生的命运。

到香港后,胡金铨所带川资被骗一空,开始自谋头路:做文字校对、设计广告、画电影海报、做演员、导演……但花费时间最多的事却是读书。看起来他拍的是武侠片,骨子里其实也是文艺斗士,有心人会从他的电影中看到对时局的针砭。和老舍入庙堂不同,他主动选择逃离庙堂,一生处江湖之远,在中国的“小传统”中悠游嬉戏。

“李欧梵曾将先秦古籍《山海经》、唐代笔记小说《酉阳杂俎》、明代神魔小说《西游记》、清代志怪传奇《聊斋志异》、清代志怪笔记《阅微堂笔记》和《玉历钞传》等奇幻世界丛书,界定为‘中国小传统(the little tradition)’,以区别科举制度下士大夫儒家‘大传统’的经史子集。”中央研究院中国文哲研究所副研究员陈相因在《武侠女力与阴性山林——胡金铨与中国小传统文化》一文中指出:“胡金铨似乎对于中国小传统文化十分着迷,并在创作中有意识地与大传统的朝堂、仕途、高层和权威保持一定的距离。因此,在他的作品中不难发现,镜头所再现的儒生常常让人有“百无一用”之感,不论是金燕子的父兄,抑或顾省斋、何云青(《山中传奇》男主角),皆属此类。”

再次让我有约略打开胡金铨命运玄关的体验,则是阅读张大春出版于2020年的小说《南国之冬》。

这本小说之精彩需亲自阅读方可体会,且应不只读一次。说大了可以理解为一部从民国初年开始讲起的史诗,说小了亦可以理解为关于胡金铨想拍未拍的电影故事的集结,其中最打动我的是香港名医唐天如的故事。

唐天如和梁启超同为广东新会人,原本应试高中的两人在废除科举制度后,走上了不同的道路。梁启超政治救国,唐天如到香港做中医,成了岐黄之术的翘楚。

两人交情深厚,常有诗词唱和,张大春在《南国之冬》一书中写到,两人曾留下这样一首诗:

“雨晴山有态,日暖地无尘。南国冬如旧,西江月不新。霜心惊岁晚,远志忆家亲。寥落京华道,知音能几人?”

梁启超因医疗事故辞世后,“唐天如每每倩人作书,不外就是这首诗的前三联。写得好的,还专送各色补品药材。”

小说中,张大春推测,“就南方土生土长、几乎不经寒霜冻雪的人来说,为生计、为功名、为理想、为可以拼搏的一切而离开了没冬季的地方,所以,南国无冬恰是南国无人过冬。而胡导演是道地道地的北京人;在他生前,却也在一九五〇年流落到香港,与唐天如有近十年之交游。他亲眼看过一位老太太写了一对五言联,署名‘璇珊女史’,上款题‘天如先生正’,内容就是‘雨晴山有态,日暖地无尘’。我问过他:‘难道没有人写南国冬如旧,西江月不新 吗?’他笑着摇了摇头,看来就像个到哪儿都一样乐的异乡人。”

对的,就是这个关键词——异乡人,是理解胡金铨的钥匙。

在《胡金铨武侠电影作法》一书中,关于故乡与异乡,旅人与过客,胡金铨有长长的自述:

“我最初想的,是我们这种人——在中国出生成长,年轻时离开母国,足迹遍及世界各地的这种人——究竟是哪一个国家的人都不清楚。我现在住在美国,就算回到中国去,已不适应了。但在美国这种外国地方,始终跟那个地方的人不同。就算是住下来了,在法律上虽然是美国人,但也是不同的。我们是第一代,在美国出生的是第二代,中国人将他们唤作‘ABC’(American Born Chinese),他们的思想是跟我们完全不同的。所以,我们这一代,就刚好像影片中被阴阳法王捉住的那些在 ‘中间’的人。

好比,电影《画皮之阴阳法王》中的‘画皮’是‘中间’的人要去人间时,阴阳法王借出的面皮。那本来是生前那个人的皮,法王将皮借出,就可以令那人变回人。但是那是有时间限制的,不能保持很长的时间。当时间过久了,皮就会发生变化。法王会在皮发生变化之前将人召回。即是说,法王是用那张皮来实施控制。

我们这些人就像‘中间’的人。因为我们就算回到北京、内地的故乡,也不会适应。可是,虽然在美国住久了,但仍有叫自己不接受的事情。举一个例,在香港要申请英籍并不难,但没有特别的理由我却不会去申请。在某种情况下,就会出现很滑稽的事情了。例如为了取得英籍,就要向英女王宣誓彻底的效忠。当然,那只是形式上的东西。虽然心里明白但却没法说服自己接受。就是因为有这种滑稽的心态,所以我没有拿英籍。此外,我们这些‘中间’的人,不管处于什么环境,偶尔总得去唐人街吃碗面,不忘慰藉一下中国心。‘中间’的意思就是这样。

在前面已说过,我到香港去时才十来岁,是一九四九年十一月到达香港的。那一年的十月一日才刚成立中华人民共和国。我在香港没有认识的人,广东话也不会说。下了船连方向都不会分,六个行李箱中有四个载了书。可是,抵达一看,原来那些书在香港也可以买得到的。(笑)在香港打过很多工之后,进了间外资公司工作。那就是‘美国之音’了。当时,可能是工作环境的关系吧,对中国的事情有很强的感情。我内心对中国的感情,是很保守的东西,说出来,就是唐人街式的感情。我很羡慕有自己的地方的人。

其后,由香港去到台湾一直在台湾住到一九六二年,但并不是移居。

我不论去到哪里,都几乎不会有‘这是我的地方’的感觉。对,我确实永远是个过客而已。”

如今,我也成为漂泊的异乡客,对胡导的话心有戚戚焉,但放大了看,人生如行旅,谁不是时间的过客?

当被问到:“你在拍电影时最花心神、倾注最多气力的是什么地方呢?”胡金铨回答:“我认为重要的是用自己的方法去讲故事。即是说,要把好看的故事用电影讲得更好看。”

与我何干:如何用自己的方法讲好故事

我又该怎么讲胡金铨的故事呢?

在和Zoe分享过一些阅读胡金铨资料的片段与细节后,她问:“这都是别人眼中的胡金铨,你是怎么看待他的呢?换句话说,你说的这一切与你何干?”

“我从胡金铨身上看到了南来文人的离散与江湖漂泊客的乡愁,看到了他在两岸三地乃至世界范围移动的视角下,越发知道边界在哪里,越发清楚什么最重要。”我回答Zoe,其实也是在回答自己——我怎么用自己的方法讲好一个故事。

“你就是一个标本采集者和世界观察者啊——不仅观察,还要创造。毕竟胡的作品也是影响了一代人,值得关注与分析。”

我想起看完纪录片《大侠胡金铨》后许下的心愿,要去胡导在台湾的纪念碑前献上一束鲜花。

3月23日,我只身前往新北市金宝山墓园,拜谒胡金铨导演。先坐客运大巴到金山区公所,之后再坐计程车上山。

上山前,我先去便利店买了一盒烟,再去花店买一束鲜花。开在市场门口的花店老板娘竟然是2000年来台的四川人。“颜色要少,要素雅。”这么一说,老板娘不知道该怎么配花了。“要绿色,我要给一位大陆来的导演送一束花,他是一个文人,所以花要素雅一些,不要太花哨。”

最后,选了一颗绿色的文竹,周边配以黄色的文心兰和不知名的绿草搭配成一束。

上山途中,司机和我攀谈,他说上午刚带一位乘客去了邓丽君墓地,疫情爆发前,每年邓丽君忌日,有很多日本人来祭拜。

“我要去拜谒一位导演,因为看了他的作品,很受感动,觉得他是一个了不起的人。他1949年离开大陆,四海漂泊,如今孤身一身在金宝山,我想说为他献上一束鲜花。”我说。

“你是一个有心人。”司机边说边开车,沿路经过法鼓山和朱铭美术馆。金宝山墓园地处新北市金山区金宝山,依山傍海,为台湾首创艺术景观墓园,园内充满雕塑艺术家朱铭的作品。有不少名人安眠此处,除了邓丽君,还有偶戏大师李天禄、音乐家许常惠等人。

上山后,和墓园工作人员打听胡导纪念碑的位置,工作人员告诉我们在园区的万佛塔旁边。

计程车驶到万佛塔附近,我下车再往上坡上走,看到了胡导的纪念碑,他的头像下面写着胡金铨(KINGHU)(1932—1997)。胡导的纪念碑背靠苍山,面向大海,视野极为开阔。他的下坡路上有台湾摄影师齐柏林和台湾篮球运动员傅达仁的纪念碑。

金宝山墓园胡导纪念碑

上山进去墓园,天光暗淡,我以为是因为墨镜的缘故,摘掉眼镜才发现原本晴朗的天变得阴沉,犹如黑云压城。我在胡导纪念碑前鞠躬,献上鲜花,并点了一支烟奉上,这时天突然转为大晴。对面的云天间有天光洒下,像极了胡导电影《迎春阁风波》里僧人大师头顶的佛光再现。

就着鲜花与香烟,我和胡导聊天,细说我从大学第一次看他的电影到现在从北京来到台湾后再看他的作品的感触,“胡导,谢谢您啊,谢谢您的作品带给我的感动和触动,您说过‘最在意的事是用自己的方法去讲故事’,我自己也从事创作,知道要做到这件事情多么艰难。但恭喜您,您做到了!您可能不会想到,有人因为在几十年后看了您的作品想要特地来给您说声谢谢。”

就在我说话的档口,突然来了一阵风,纪念碑周边的草木随之摆动。俄而,微雨亦飘来,有一只黑鸢在头顶的天空展翅高飞,姿态潇洒自在。再看纪念碑上的胡导雕像,因为下过细雨,眼角像有泪点留下。

纪念碑高空上的黑鸢

好像某种神秘的感应一般,那只黑鸢就在头顶飞来飞去,盘旋不绝。

等到那支烟燃完,掐灭烟头,再次鞠躬,和胡导道别,随之下山,更感受到胡导纪念碑得天独厚的风水,真正是背靠苍山,面向大海,远处就是基隆峪,对面的云天光线变化万千……如果万物有灵,这种种景观对光影诗人导演也是一种慰藉吧。

从金宝山墓园回来,我患了非常急剧的偏头疼,疼痛之余赶快咨询身在北京的中医朋友金医生,突然想起胡导在《胡金铨武侠电影作法》一书中回忆当年看中医的经历,老中医一边看诊一边唱歌——把药方唱出来便于徒弟们学习,他很得意在《天下第一》中将失传已久的中国古老医术唱脉呈现出来。也想起张大春在《南国之冬》中提到的中医故事。

两年前,我离开北京的前夜,从韩国来北京定居三十余年的金医生交给我一个厚实的红包,一边和我拥抱一边说:“从明天起,你也是离开家乡的人了。”当时,我根本不知道这句话的重量。

如今,在胡金铨导演的电影作品中,在他的人生故事里,我仿佛隐约明白了这句话的含义,“你也是离开家乡的人了”。

导演胡金铨,一生漂泊,犹如天使永望故乡。

(感谢Zoe对本文的打磨)

文章部分内容参考以下作品,谨致谢忱:

1.黄仁:《胡金铨的世界》

2.焦雄屏:《映象台湾》

3.胡金铨 钟玲:《山客集》

4.张大春:《南国之冬》

5.胡金铨:《老舍和他的作品》

6.胡金铨述,山田弘一、宇田川幸洋著,历河、马宋芝译:《胡金铨武侠电影作法》

7.沙丹:《大匠的困惑:与胡金铨的心灵世》

8.印刻文学大侠胡金铨专题

蓝祖蔚、林靖杰:《关于胡金铨:壮阔与哀愁》

林靖杰:《是胡金铨不合时宜,还是时代对胡金铨不合时宜》

陈相因:《武侠女力与阴性山林——胡金铨与中国小传统文化》

本文来自微信公众号:经济观察报观察家 (ID:eeoobserver),作者:赵振江