我20岁开始在铁路打工,聚少离多,从非洲肯尼亚回国后的第二年跟前任协议离婚了,一年后又来到老挝,一直从事铁路工作,虽然挣得不多,但是在这里生活节奏很慢,彻底治愈了我的精神内耗。

在老挝,我不花一分钱就娶回了一个老挝姑娘,现在她在家里带孩子,每天给我做中餐。我打算年底就带着她和女儿回中国,让她感受中国的发展和繁荣。

(和老婆外出游玩)

(和老婆外出游玩)我的家乡是大西北一个小县城,有号称“风库”的美誉,一年一场风,从春刮到冬。家乡每年开春会有一场沙尘暴,漫天黄沙的那种,沙尘暴过后,一片春意盎然。

家乡的冬天雪期很长,而且降雪量也很足,路上的积雪将达到差不多20公分多。上小学的时候,我和几个关系比较好的小伙伴早上六点一起去学校,天黑乎乎的,谁先到学校还得生火炉,不然教室冷得坐不住。

我家里有父母亲、弟弟。在我小学三年级时,父亲就买了电烤箱烤蛋糕卖,一个两毛钱,生意还挺好,家里条件在当时算不错,所以我们的零花钱也挺阔绰的。

(初中时期的我)

(初中时期的我)母亲在家种田,每到农忙时节,我和弟弟周末或者暑假都要去帮忙割小麦,不过我最讨厌割小麦。我们那边号称避暑山庄,但是每年农忙秋收的时候,是一年中最热的两个月,大概7月中旬到9月中旬。

所以每次跟着去割小麦热得受不住时,我就坐在田地里或者水沟里乘凉。秋收最喜欢的事就是碾小麦,我们方言叫“打场”,因为“打场”可以开拖拉机,那种带方向盘的四轮拖拉机。

开着拖拉机在打麦场上一圈又一圈的重复着,也不觉得累,反而很开心。因为我们那时候上学前班都7岁了,开拖拉机大概在二年级开始的,10岁左右。

(工作时期的我)

(工作时期的我)我们家离铁路不远,那时特别喜欢铁路,觉得笔直悠长的铁轨非常神奇,很好奇铁轨的尽头是什么。我们上初中的时候也是顺着铁路去学校。

在铁路边生活久了,看着他们穿着铁路制服特别羡慕,因为这个影响,后来我进了铁路局工作。

小学的时候,学校里会收一些学生做勤工俭学,我也报名参加了,但实际上去了就是玩,因为我们在学校算是比较调皮的一帮学生,等到大家把劳动得来的钱交给学校的时候,我们就从家里拿钱去交。

记得有一次,家里给了我100块钱,我就去学门口的小卖部把那100块钱换成一毛一毛的零钱,换了很厚很厚的一沓钱,拿到学校去,被老师狠狠批了一顿后又拿到小卖部换回来。

(国内生产的肯尼亚DF11火车头)

(国内生产的肯尼亚DF11火车头)进入初中的时候,刚好赶上古惑仔电视剧盛行,我们就经常模仿郑伊健、山鸡他们几个人。虽然那时候没怎么打过架,但都想认识一些初三的大哥,在学校就不会被人欺负了。

当年,我们那边还是比较乱。初中毕业后,我在社会上玩了小半年,就跟初中时期的几个铁哥们天天在一起喝酒,抽烟,打架。

有时候经常一两个月,父母都见不到我的面。那时候的娱乐方式就是去舞厅跳舞,经常一曲没跳完,就听见噼里啪啦的啤酒瓶开始砸了过来,一场混战就这样开始了。当时那个场面现在想想真有点后怕。

(在老挝刚认识我老婆的样子)

(在老挝刚认识我老婆的样子)在这社会上玩了小半年以后,父亲就托关系给我在铁路局找了一份工作,在火车站铁路货场上班。也就是在这时候。我遇到了我的第一任妻子。

当时她在火车站附近一家新开的超市上班,我去买早点路过进去看了一眼,就喜欢上了,属于一见钟情那种。从那以后,我就开启了疯狂的追求模式。

终于在2015年底,我们修成正果,也属于长跑式的爱情了,谈了好几年。

在火车站工作了大概有一年时间,我就去读高中了,之后又去读了铁路中专院校,因为我小时候住在铁路旁,对铁路有着不解之缘。

(在中老铁路工作时期的我)

(在中老铁路工作时期的我)2005年,从铁路中专院院校毕业出来后,就直接去铁路部门工作了,当时主要负责车辆检查,也就是“车辆医生”。每天拿检车锤对列车车轮、减震系统、刹车系统等重点部位进行逐一敲打,通过敲打的回声,判断列车各部件状况是否良好。

在列车运行途中,还要每隔3个小时就对列车上的电茶炉、空调系统、照明装置等设备设施进行一次检查。

我们铁路,点多线广,好多小站都是无人区,我所在的车站还可以,虽然离县城有点远,但是车站人多热闹。

(刚到老挝去旅游)

(刚到老挝去旅游)铁路工作很枯燥乏味,只有耐得住寂寞,扛得住荒凉,心能彻底放下的人才能胜任。年复一年,日复一日,重复着昨天的故事,下班以后的生活更是非常无聊,或者三五成群压压马路,或者几个人一起打打电脑游戏。

工作环境也不好,因为在大西北,所以基本没有设施比较完备的火车站。夏天的火车站,骄阳烈日烤的大地滚烫,远远看去,热浪从地面升起。冬天的火车站寒风刺骨,在遇到下雪的时候,更是扛不住。

(这是琅勃拉邦湄公河畔游玩)

(这是琅勃拉邦湄公河畔游玩)有位哲学家曾说:“痛苦烦恼从来不会在你展开行动时偷袭你,它只会在你头脑空闲时进攻你。”不管在逆境,还是在顺境,人终究是需要忙起来的。忙是良药,能治愈你的焦虑,抚平你的伤痛,让你来不及孤独寂寞冷。

2016年1月,在铁路部门工作了11年后,我参与到国家倡导的“一带一路”建设,报名去了非洲的肯尼亚。

(风雨同舟)

(风雨同舟)尽管肯尼亚的经济水平在非洲大陆排名前十,但总体而言,肯尼亚还比较贫穷,生活水平还比较低。农村的很多地区,连电都没有,就算有电的地方,供应也不稳定。

孩子们穿的都是二手的旧衣服,玩的是自己制作的玩具,帮家里干杂活,自己走路上学,再穷一点的孩子甚至连鞋都没有。

因为交通不便,大部分肯尼亚人一大早就得起床,颠簸很久才能到工作的地方,溜溜干一整天,到夜幕降临很晚才能回到家。

(在肯尼亚的工作照,我们的安保人员都有枪)

(在肯尼亚的工作照,我们的安保人员都有枪)肯尼亚虽然贫穷,环境脏乱差,但是我很喜欢这里,一年四季如春,又不热,早晨晚上不穿外套在外面坐不住,还有点冷。

我在肯尼亚蒙内铁路任安全管理,主管铁路运输安全,工作挺舒心,也很顺利,领导跟我关系处得也很不错。在非洲工作了1年多后,项目也接近尾声了,同事们陆陆续续开始回国了。

也就是在这一年,我的婚姻亮起了红灯。回国后,我多次尝试挽回婚姻,可我的一切努力都是白费劲,也让我看清了事实,最终在2019年9月,我签了前任准备好的离婚协议书,到民政局办理了离婚证。

拿到离婚证的那一刻,我感觉整个天空都塌了,天色也暗了,尤其是晚上躺在床上,看着旁边年幼的儿子,莫名的心酸。

(彻底爱上了这里的慢生活)

(彻底爱上了这里的慢生活)2020年5月,中铁二局铁路铺轨运输项目在老挝,我报名前往老挝的中老铁路万荣火车站负责检查途径列车,工作很轻松,没事的时候就经常出去玩。

老挝是佛教国家,全民信仰南传佛教,所以人们普遍性格和善,生活节奏缓慢,地区的战争冲突也极少发生。

这里的男人跟女人的角色和中国是相反的。在中国男人挣钱养家糊口,女人在家带孩子做家务是最正常不过的。这里却是个名副其实的“女儿国”,做生意的,种庄稼的,工作的几乎清一色的女人,男人就在家里带小孩,打牌,喝酒。

老挝也有一些奇怪的风俗,比如客人到了老挝之后,不管是在哪里只要看到门口挂有树枝,就一定要非常的注意,不能贸然闯入打扰,否则就会受到屋主的排斥,甚至驱赶。

(习惯了这里的生活节奏)

(习惯了这里的生活节奏)门口挂树枝是老挝很早就有的习俗,主要表示的是家中有病人,不方便拜访,如果贸然进去会惹上不必要的麻烦。

老挝的泼水节也是非常有趣的,泼水节正式开始的第一天是浴佛仪式。浴佛之后,就可进行正式的泼水活动了,要相互把清水轻撒到头上、肩部以示祝福,祈求对方在新的一年里平安幸福,被水泼得越多,越好。

有些人会开上皮卡车,在后备厢里准备几个装满水的大水桶,拉上一车或持大号水枪,然后在城里的街道上来回穿梭,遇到路边有人在庆祝,就会主动“挑战”,互相用水枪或水弹“攻击”。

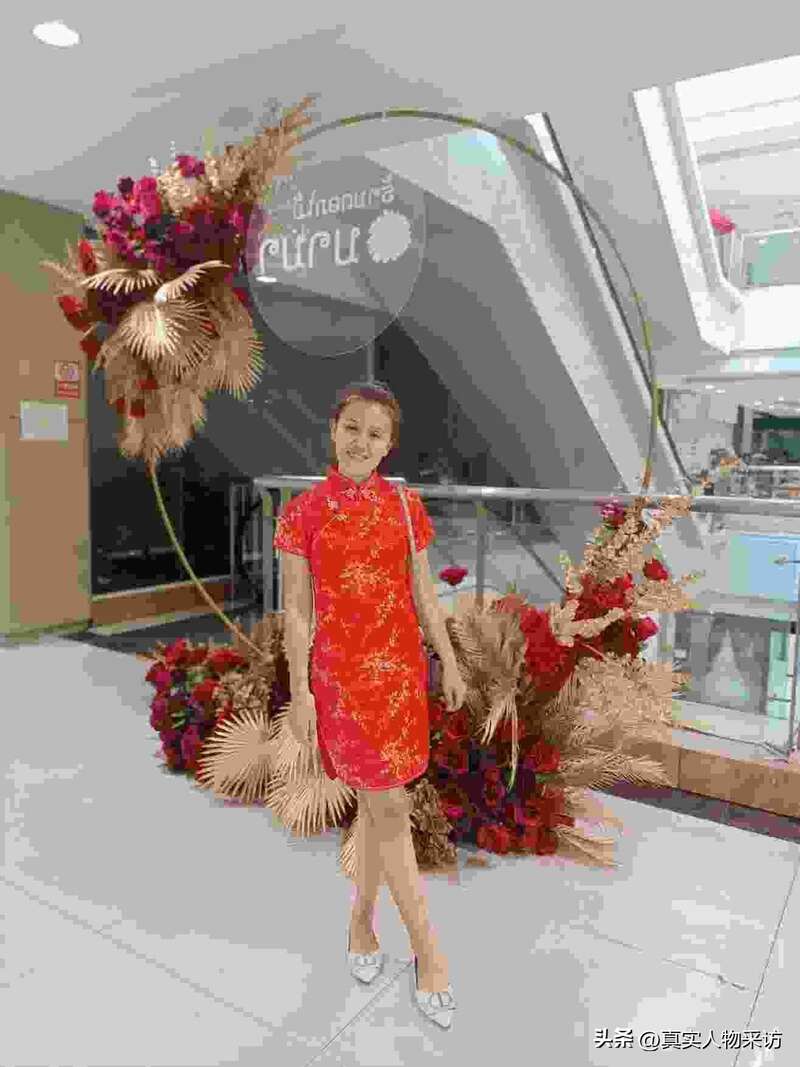

(一身中国红)

(一身中国红)在老挝,我的生活进入了慢节奏,一切都顺其自然,下班后,打牌喝酒,过着“躺平式”的生活,悠哉悠哉。

这时,一个老挝女孩闯入了我的生活,后来变成了我的第二任妻子。我和她认识也是个偶然,也属于一见钟情的那种。

有一天,我去一家小酒吧喝酒,看到她在那里喝酒,就过去跟她打了个招呼,聊了会,又拍了个小视频。结果第二天去人不在,一打听才知道她回家了。之后,她的朋友就告诉她,有个中国人一直再找她。

本来她想回去就不打算再来了,可是她想看看是谁,就又过来了。我们就这样处着处着就在一起了。只有和她在一起的时候,我心里才有一些慰藉,

(万荣火车站夜景)

(万荣火车站夜景)老挝女孩对于这方面,都比较大方,她们不会直接拒绝一个人,而是先告诉你可以先处处,如果好的话可以考虑结果。

直到2021年3月,我才彻底走出来,真正意义上开启了我的新生活。

在老挝结婚也有彩礼,但不是强求,有就给一些,没有也不要紧。一般这边的彩礼是9999元人民币,也有给6000元,8000元的,随自己的经济情况而定。

我跟我老婆谈了几个月,开始讨论结婚问题,我开玩笑地跟她说我没钱,结果她很实在,就告诉她爸说我没钱,彩礼就不给了,她爸说没有就不要了,有了给点。

(中国援建的老挝凯旋门亮化项目)

(中国援建的老挝凯旋门亮化项目)2022年5月,我从中老铁路项目离职出来,到一家汽车销售公司上班,担任售后部主管,工作比以前忙了,但是很充实。因为工作的原因,我们没有举行婚礼,但现在已经有了一个女儿。

我婚后的生活很幸福,由于我口细,对老挝食物有很强大的抵触情绪,我老婆每天在家给我做中餐。她现在煮的中餐很好吃,也学会了包饺子,拉面条。

加缪说过:“我并不期待人生可以过得很顺利,但我希望碰到人生难关的时候自己可以是它的对手。”人生路上,晴空有时,风雨有时,真正优秀的人,不是没有经历过风雨摧残,而是哪怕风再疾、雨再大,也要硬着头皮与之对抗。

(在汽车销售公司上班)

(在汽车销售公司上班)现在的我,只想等结婚证下来,带着孩子老婆回中国发展,毕竟自己的根和血脉都在中国,离家多久,都会想着回家,陪陪年迈的父母和年幼的孩子。