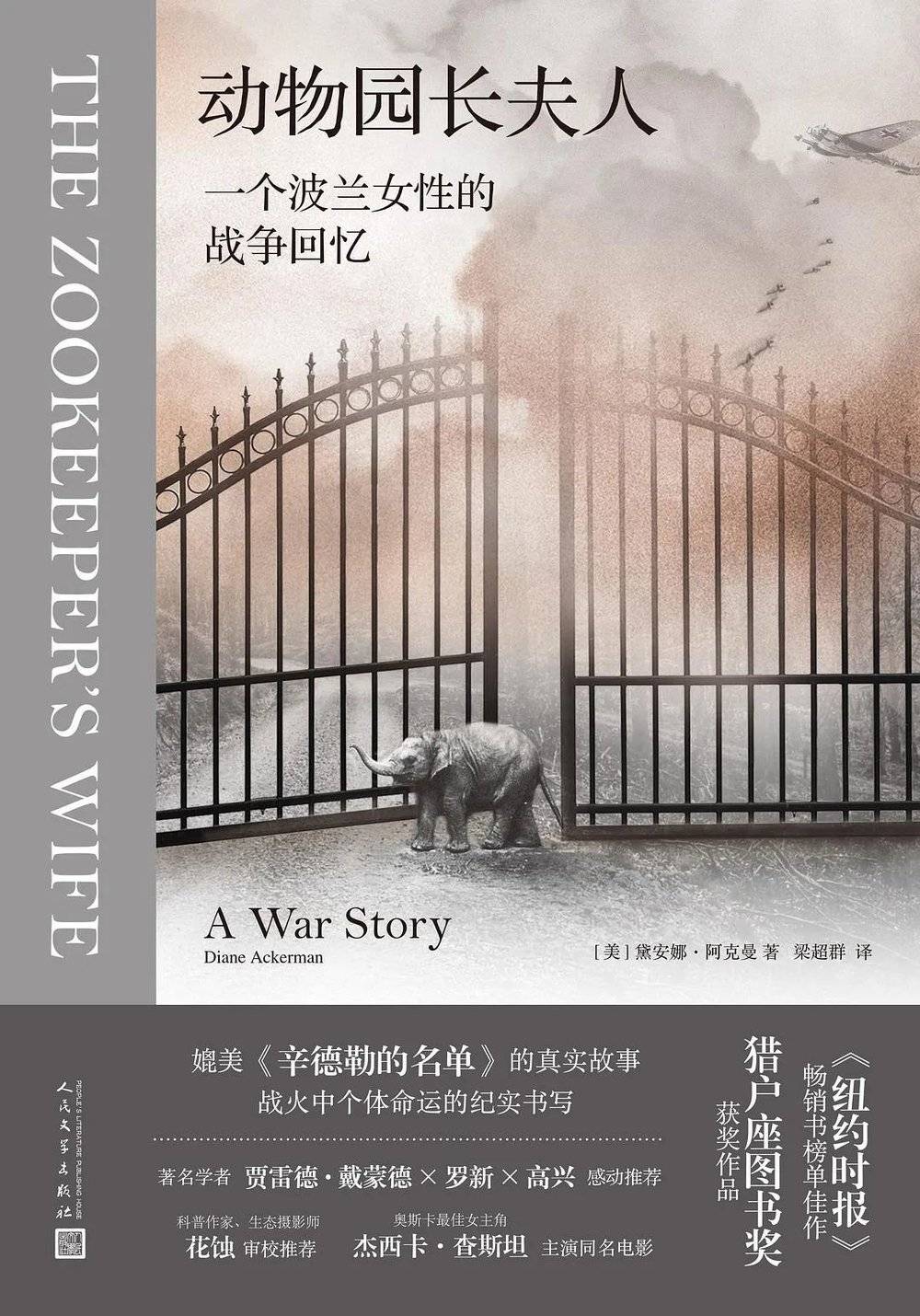

本文来自微信公众号:经济观察报观察家 (ID:eeoobserver),作者:付如初,原文标题:《为什么我们依然需要反战文学——来自〈动物园长夫人〉的启示》,头图来自:电影《动物园长夫人》

一、波兰“女辛德勒”的故事

把《动物园长夫人》这本书的主人公、波兰动物园长夫人安托尼娜称为“女辛德勒”,只是一种拯救者形象的“同类联系”。其实她本来就是波兰人,不像辛德勒,本来是德国人,纳粹侵占波兰期间到波兰开工厂。她无须因为道义的觉醒背叛自己的阵营,也没有经历从大发战争财到人性至上的人格转变,她的“传奇”之处不在于救助了犹太人,而在于救助了动物。

或者更准确地说,她值得被书写是因为她有萨满巫师般的通灵能力,借助这种能力,她和她的动物一起为波兰的地下斗争和犹太人拯救提供了掩护。因此,她和辛德勒一样,都是用一己之力为战争笼罩下地狱般的人间增添了一抹人性的光辉,“用挽救生命的方式挽救了世界”。只不过,因为有动物的参与,她的故事听起来有点像童话。

说来残忍,即便是幸存者记录大历史、为战争的野蛮粗暴提供不可或缺的证据,也需要强化独特性和传奇性。后来者关注一段历史,总是需要被吸引,历史叙述因此也总是需要“理由和技巧”来引起未曾亲历者的注意。更何况是二战史和有关纳粹的历史,相关图书早已是汗牛充栋。

这种“技巧”在《动物园长夫人》里,是作者黛安娜·阿克曼对人兽同巢、禽来兽往的大同世界绘声绘色的描绘——战争摧毁的不只是人的世界,还摧毁了动物的世界,摧毁了人与自然的和谐,这显然是二战历史叙述的盲点之一;而在根据《动物园长夫人》改编的电影里,则变成了强化纳粹军官对动物的痴迷,强化他对园长夫人美貌的觊觎——除了“净化”人种,“净化”动物和自然也是纳粹疯狂计划的一部分,而侵略者也可能因为志趣相投和情动于中而网开一面,这显然都是历史的戏剧性和历史叙述的缝隙所在。

至于黛安娜·阿克曼写这本书的理由,则更值得仔细思考。动物园长雅安·雅宾斯基和他夫人安托尼娜都有回忆录和日记面世,他们战后也接受过很多采访,更重要的是,从书中的引文看,动物园长夫人本人的文笔优美流畅,思考深邃动人;她对动物的描绘活灵活现、意趣十足,同时,她对战争现场的记述真切刻骨,对个人心境的直接记录细腻动人⋯⋯那么,阿克曼为什么还要费尽心力遍搜史料写这本书?除了她自己家族跟波兰的具体渊源,她的重述跟亲历者的直接讲述相比,到底能给我们提供什么?

2016年的诺贝尔文学奖获得者S.A.阿列克谢耶维奇,在谈到自己为什么要采访女兵,写下《战争中没有女性》这本书的时候说:“面对这个世界,我们有共同的快乐和泪水。我们既能承受苦难,又能讲述苦难,正是苦难,成为我们沉重而动荡的生活之证明。”这也恰好能诠释阿克曼的写作初衷。

历史从未远离,后来者和亲历者对苦难有一样的感同身受,对美善有一样永不磨灭的向往。这其实也是后来者重述历史的重要意义——“一切历史都是当代史”,后来者的情感投射会让历史展现不一样的面貌。同时,与亲历者的单一视角相比,《动物园长夫人》的视野更开阔、信息更多元,它场景化地、多视角地让我们所有后来者产生了对战争的代入感和对人性的信念感——无论战争多么残忍,暴行多么疯狂,只要有记录、控诉和反思它的作品存在,人就可以充满希望。

二、企鹅为什么背黑腹白?

然而在那时候的波兰,任何希望都是奢谈。书里写,“在波兰这个被宣判死刑的国度里,醒来不见晨光,夜晚不见星光,时间变了形,失去了弹性”,日子变得虚幻、脆弱,“就像肥皂泡”,于是,连无神论者也不免转向祈祷,求助神迹,但神好像闭上了眼睛。

在这样的日子里,动物园里的珍稀动物先是被纳粹军官卢茨·赫克以保护之名运走。他也是动物爱好者,在实施疯狂的“复育实验”——数十年来,赫克兄弟都在追求一个近乎天方夜谭的目标,复育三种已经灭绝的纯血统生物,而波兰的原始森林正是进行这项实验的理想之地。接着,动物园被迫改造成养猪场,为纳粹提供猪肉。再后来,又改成菜园⋯⋯

而此时的安托尼娜才意识到,自己一年前的担心现在变成了现实:“纳粹有心以优生学之道,将波兰所有的基因从这个星球抹去,拔出根茎,碾碎花果,用他们的种子取而代之。”同时,“把所谓的波兰货和犹太货,包括庄稼和牲畜,统统换成日耳曼品种”。

当然,因为被迫“变形”,动物园也躲过了毁灭性的轰炸,得以暂时保全。只是动物们发生了诡异的变化:北极野兔学会了亲吻,还开始吃肉;小鸡骑在兔子背上狂奔,屡经轰炸危险的母猫学会了危险预警,麝鼠能飞快地自己打开笼子飞奔逃命⋯⋯与此同时,人也发生了诡异的变化:雅安从严谨的动物园长变成了猪场场长,从童心不泯地守护动物变成了智勇双全地守护生命、守护地下抵抗组织;安托尼娜则从动物园长夫人变成了为犹太人和动物提供庇护的“诺亚方舟”的掌舵人。

他们身上随时带着氰化物,学会了化妆、表演、周旋、见机行事和见缝插针,他们把寻求救助的人藏在地下室、衣帽间、壁橱、动物的棚舍,然后随机应变,跟纳粹拉关系、给犹太人做假证、给人取动物的名字、给动物取人的名字⋯⋯对死亡的恐惧调动着他们全部的心智,对生命的尊重激发他们的创造性、敏锐度,让他们想尽一切办法“直面毁灭,为活下去而奋斗”,因为此时的他们“已经被剥夺了一切,只剩下呼吸”。

《动物园长夫人》用带有画面感,甚至带有些许幽默感的笔触忠实记录了所有一切的“战争变形记”:动物园在变形,动物在变形,人在变形⋯⋯于是人和动物都分裂成两半:一个在阳光下受难,一个在阴影里抵抗;一个在本性里自由,一个在现实里恐惧;一个与邪恶纠缠,一个与美善相亲。

起初是被动的,后来也会变为主动。他们习惯了随时面对意想不到的恐惧,充分适应着战争给他们重新设定的生理节奏。他们利用纳粹对动物的爱,对收藏的爱,对音乐的爱,对雕塑的爱,对玫瑰的爱,甚至利用纳粹对安托尼娜的垂涎,利用他们下级怕上级、老公怕老婆、独处怕孤独的性格特点等等,总之哪怕他们发现一点可能的生机,就会让自己迅速变形。

世界乱了,自然乱了,阵营乱了,信仰乱了,人与人之间的界限乱了,人与动物的分界线乱了——战争带来了一种疯狂的混乱,人类习惯的所有秩序都遭到了挑战。而在这样的混乱中,谁也不知道光明和黑暗之间有多少灰色地带,这表面平静的小洋楼里到底发生了多少个层面的生存与抵抗,谁也不清楚他们保护的300多个犹太人经历了多少次的命悬一线和化险为夷。

在那个给口渴的犹太人端杯水都有可能惹来杀身之祸的环境下,在藏匿犹太人会让自己、家人甚至邻居当场毙命的波兰,帮助这么多人涉险保命的难度可想而知,但又有谁能像动物园长夫妇一般深谙伪装之道呢?就像背黑腹白的企鹅,在高空巡游的贼鸥眼中,它们是波动的洋面,而水下的海豹则会将它们误认为是天上的白云。

动物天生就有融入环境、自我保护的能力,动物园长夫妇自然能深得其妙。战争中,动物这种天分不仅让它们进一步成为人类值得信赖的尘世伙伴,还变成了人类的战略同盟、生存导师和最佳掩护。

战争是人对人的暴行,有人把自己的同类践踏成动物,然而动物却温柔地接纳着人,保护着人,也无声地控诉着人。作者显然深谙这种对比描写背后的残忍与绝望、温暖与悲悯,于是用生动的笔墨描写动物的灵性、动物的纯真可爱,描写动物与人的和谐大同、惺惺相惜。

她写:战争到来之前,动物园长夫人以动物为“继子”,在小洋楼里过着炙热丰盈、田园牧歌般的生活;战争到来之后,小洋楼里所有的人都慢慢学会了在极端恐惧下,努力保持着日常的幽默和优雅。在反人类的战争暴行之下,她仿佛刻意强化着一种浪漫色彩——那时候的波兰动物园,不只是犹太人的诺亚方舟,更像是战时的小小乌托邦。

三、生命是什么?

应当说,凡是从生死绝境挣扎而出的故事,都会沾染些许浪漫。在2005年寻访被拯救的犹太人的过程中,两个姑娘对战时波兰的回忆,似乎更印证了作者的创作观,于是她说:“战时记忆自有它们独特的存档系统和生态系统,在无数悲剧性场景的缝隙之中,给浪漫留下了特别的存储空间。”

实际上,本书的作者、著名作家戴安娜·阿克曼一直在书里谨守着一个原则,那就是用优美的文笔、细腻的感受力,努力呈现动物的可爱、拯救者的可爱、世界原本的可爱,努力保持历史的现场感、传奇性,同时,更注重时时突出战争的残酷性、非人性和悲剧性。她关注极度残忍中的极致悲悯,极度邪恶中的极致美善,更关注自然、生命、世界和活着本身自带尊严的美感。她刻意用这种充满生命力的美感让人沉迷、让人向往,接着又用铁与火的暴烈让人恐惧、让人胆寒。由此,我们才得以窥见优秀反战文学的样子——用生命的坚韧与美好衬托战争的邪恶,用动物比同类更值得信赖的现实拷问人性的幽暗。

而正因为有了这样的创作原则,她的记述始终都能在战争与和平、历史与现实中穿梭,也始终都带着强烈的问题意识。跟她优美的记述相比,她借以提醒读者和世界的问题似乎更多。这些问题,有的是动物园长夫人安托尼娜提出来的,有的则是作者自己提出来的,其中有些问题甚至带有利剑穿心般的痛,有的则永恒无解如天问。

比如,第一次上门的纳粹军官赫克竟然是雅克在世界动物园协会的朋友,于是书中就问:爱动物的人就意味着有爱心吗?一个有修养的自然学家同时会不会也是无情的猎手、凶残的杀人犯?事实证明,的确如此。由此,让人想到著名犹太学者乔治·斯坦纳在《语言与沉默:论语言、文学与非人道》中的拷问:那些晚上弹奏巴赫和舒伯特、阅读歌德的人,早上却去奥斯维辛集中营折磨别人——难道人文学科会泯灭人性吗?到底什么才是真正的修养?没有人道主义的支撑,对美的欣赏意味着什么?

比如,为了保护昆虫学家西蒙的宝贵收藏,他们与同样热爱收藏的纳粹军官斗智斗勇,最后还与他成了朋友,关键时刻得到了他的庇佑。于是书中写:战争撕裂人群,产生了那么多背叛和出卖,但同时也模糊了阵营、增进了友谊,产生了很多看似不可能的志趣相投和生死之交。那么人到底是什么?战争中的人性到底有多复杂?世上到底有没有纯粹的邪恶?

比如,在最绝望的时候,安托尼娜会在日记里写:“就在不久以前,人类还对中世纪这个黑暗时代投以轻蔑的目光,鄙视它的残暴。时至今日,无法无天的残暴行径却史无前例地现身,赤裸裸地撕开了宗教和文明的面纱。”于是,她发出这样的天问:“如此野蛮的行径,怎么会发生在20世纪”,后面跟着一个巨大的问号和六个感叹号。这样的问题在21世纪的今天依然无解,依然振聋发聩。

比如,刚生完女儿的安托尼娜,不得不和公然抢劫的入侵者面对面,情急之下,她指着襁褓中的女儿,用入侵者听得懂的语言说:“不允许!你的母亲!你的妻子!你的姐妹!”这时候,神奇的事情发生了,入侵者脸上的狞厉消失了,给她糖,还送给她一枚抢来的戒指。于是她说:“如果‘母亲’‘妻子’‘姐妹’这类有血有肉的词汇有力量改变一个恶棍的灵魂,征服他嗜血的本性,那么人性的未来毕竟还有希望。”但彼时彼地,希望又在哪里呢?

伴随着这些问题,书里也阐发了很多启示性的认识:对战争的认识、对人性的认识、对生命的认识。在极致绝望的时候,安托尼娜用动物的冬眠来比喻战争,劝慰自己“这不是死亡的长眠,而是一场冬眠”,是蝙蝠与北极熊式的休憩,是明智的自我保全。“这精神的冬眠,让思想、知识、技艺、工作激情、理解与爱全部累积于内心深处,任谁也无法夺走。”同时,她也百般不解:为什么有的动物只花几个月就能克制自己掠夺和杀戮的本性,而人类,虽然经过一个又一个世纪的修炼,却能很快就变得比野兽更野蛮?

在这样的内心撕扯中,安托尼娜一方面充当着很多生命的保护神,一方面又患上了忧郁症;她在别人眼中是临危不惧的女主人,自己心里却随时做好了崩溃的准备⋯⋯书里就是这样用最日常、最正常的视角观察着自己的女主人公,把美好被损毁、被毁灭的过程给人看——还有什么比这样的悲剧更令人扼腕的呢?又有什么比这样的女性被战争历练成了守护生命的英雄更令人动容的呢?

四、历史大潮汹涌时飞溅的水花

或许是因为这种种没有答案的问题,作者在寻访2005年的华沙的时候才会发现,满目疮痍的废墟与蒸蒸日上的新景在华沙共存,自然的繁茂和纪念碑共存,新建筑与旧砖石共存,于是,作者说:“进步固然滋养着这个国家,但它悲悼的面容从未褪尽。”

从历史上看,波兰曾在欧洲地图上消失了一百多年,一战结束之后,它成功复国,二战中又几近粉碎。仅二战中,就有80多万人被迫离乡背井,130万人沦为德国的苦役,630万人死亡——平均每五个人就有一个死在战争中。

据《第三帝国的兴亡》描述,在所有同德国接壤的国家中,波兰是最应该有所戒惧的,但它却是最晚意识到德国的危险的。希特勒根据“白色方案”的计划,于1939年9月1日发动“闪电战”的时候,进入的几乎是一个不设防的城市。波兰人“第一次尝到了人类历史上规模最大的来自空中的突然死亡和毁灭的滋味,同时也带来了一种恐怖,在此后六年间,欧亚两洲千百万男女老幼将经常处于这种恐怖之下。”

近些年,历史学界又开始重新关注、探讨法国年鉴学派对历史学研究的贡献,以葛兆光为代表的历史学家提示我们:如果说传统的历史向观众强调的是舞台上的“人”,那现在的全球史则开始强调人所在的“舞台”。这个“舞台”,除了政治、经济、军事这些熟悉的背景,还有气候、环境和疾病等“生存圈”的元素,这些元素在某些时刻更让人束手无策,从而产生改变历史的力量。对这种研究角度的强化的确让历史产生了不一样的面貌,无怪乎《枪炮、病菌与钢铁》这类历史书籍能够广受关注。

某种意义上,这也跟法国批评家丹纳探讨艺术与种族、环境和时代关系密切一样,都在强化一种“背景思维”。

对《动物园长夫人》这样的书而言,背景思维也异常重要——动物园长夫妇固然是故事的焦点,战争也固然是他们的重要活动背景,但同时,他们所在的动物园、所在的城市华沙、所在的国家波兰、所在的欧洲的自然环境和生态环境,波兰人对人与自然关系的理解,也都是这本书之所以动人的背景因素所在。如用飞溅出来的水花印证历史大潮的汹涌,个人史和微观史总归是大历史和宏观史的一部分。

书中写,因为地理位置特殊,波兰一直是很多野生动物的理想栖息地。公元前五世纪,古希腊史学家希罗多德自述他迷恋成群的欧洲野马在沼泽和湿地上自在觅食、悠然嬉戏的美景,就在今天的波兰境内。同时,广袤的比亚沃维耶扎原始森林自成一个完整的生态世界,所以才会被纳粹军官看中,变成欧洲原牛的复育实验基地。至于雅安夫妇经营的动物园,更是享誉欧洲,令多少动物爱好者痴迷。

而波兰人对人与动物通灵的确信,则渗透在他们文化的方方面面。这一点,从2020年诺贝尔文学奖获得者托卡尔丘克的小说中也可见一斑,她写到的只跟猫和狗说话的女人,爱蘑菇爱到痴狂的人(《太古和其他时间》),还有春天养鸡,秋天全部吃掉,每天做假发的女人(《白天的房子,夜晚的房子》)等等,都是我们理解《动物园长夫人》的文化背景,而她说的:“多亏了温柔,茶壶才开始说话”,更是如同带人走进了神奇的魔法世界。

战争是有害的魔法,它除了制造悲剧、扭曲人性,还剥夺人对自然世界的感官依赖,夺走鸟雀啁啾、牛羊低吟和人声喧嚷。它夺走人身边的自然,让人承受类似被截肢之后的“幻肢之痛”。它也夺走人的童年。书中写到的动物园长夫妇的孩子瑞希尤其让人心疼,战争让他与自己朝夕相伴的宠物生离死别,让他在恐惧、冒险和忧伤的摧打中长大。而书中的另一个描述,更是让人忧伤:因为被关在集中营,孩子无法理解什么是“遥远”,于是一个妈妈这样讲道:

遥远是一片开阔的原野,原野是一大片长满青草或麦穗的土地,人站在中央,看不到它的边际。遥远很大,很开阔,很空旷,遥远就是天空与大地相遇⋯⋯

尽管听上去很美,但还是祈愿人间永远不再需要这样的解释,而只需要让稚嫩的脚丫去丈量,让清澈的眼睛去掺望,让干净的心灵去感受。

本文来自微信公众号:经济观察报观察家 (ID:eeoobserver),作者:付如初