本文来自微信公众号:Nature Portfolio (ID:nature-portfolio),作者:Nikki Forrester,头图来自:视觉中国

当Isabel Müller在2021年成为助理教授后,她一周要工作7天,一天16个小时。虽然没有人要求她这么高强度地工作,但她没法在比这更少的时间里完成所有科研、教学和带学生的任务。随着第一个学期慢慢过去,Müller意识到这种工作节奏是不可持续的。如果她想继续留在学术界,她就必须设立边界:“我后来又花了一个学期才调整过来,但现在我会给自己定一些规矩。”

Müller是开罗美国大学的数学家,像她这样重新定义自己与工作关系的人有很多,这些人都在通过设立边界保护自己的身心健康,防止过劳。人们对平衡工作与生活的渴望由来已久,但新冠疫情及其冲击使学术工作者更加意识到这种平衡的重要性。去年8月,一条关于“躺平”(quiet quitting)的抖音视频引爆了如何才能平衡好工作与生活的探讨,这里的躺平是指员工不应该去做超出份内工作的事,也不应该默许“内卷文化”(hustle culture)。在学术界,这意味着学术人员不再去做那些无报酬、不被认可或是不被看见的工作。

对Müller来说,躺平意味着工作之余能有个人生活,能为自己考虑。“我真的不喜欢这个词。每一个努力控制工作时间的人都已经心态很不好了,”Müller说,“躺平的含义很消极,它只会让你更难受。”许多研究人员都对这个词嗤之以鼻,表示他们既没打算放弃,也不会保持沉默,避而不谈他们为工作生活树立良性边界的渴望,对心理健康的优先关注,和对有毒职场文化的抗议。

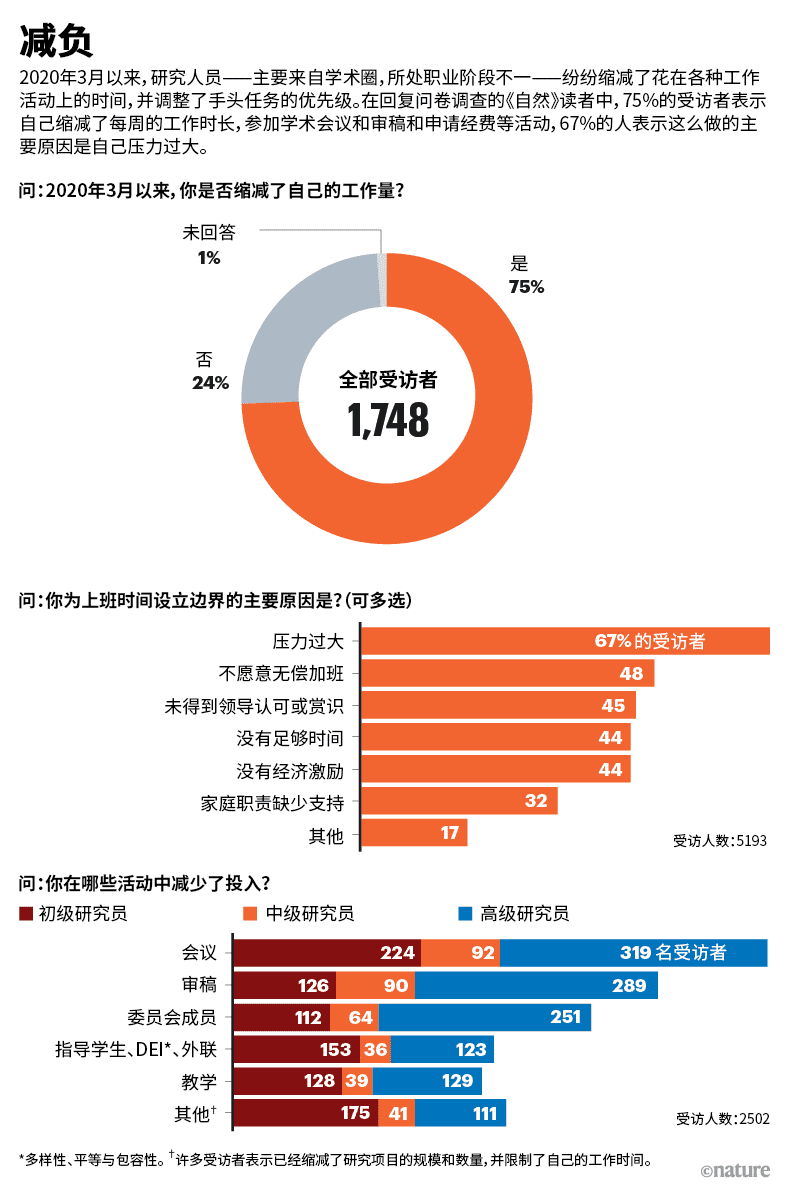

《自然》采访了Müller和其他科研人员,询问他们为何和如何设立这种边界,以及他们希望得到就职机构的哪些帮助。一些受访者回复了《自然》的在线调查,调查时间为去年11月7日至15日,调查目的是评估躺平在科学家群体中的流行率,了解他们为什么选择躺平,以及他们放弃最多的活动有哪些(见“减负”)。

不满现状

自新冠疫情开始,许多科学家压缩了工作时间,减少了在外部项目和活动中的投入。根据《自然》的问卷调查,在1748名自选答案的回复者中,75%的人自2020年3月以来削减了自己的工作量。大部分受访者为学术工作者(73%)、其他的来自工业界(9%)、政府(8%)、临床(4%)、非营利性机构(4%)和其他行业(3%)。受访者所处的职业阶段也不同:19%的为研究生或博士生;17%的为博士后研究员或科研助理;17%的为研究科学家或职工科学家;10%的为助理教授;22%的为资深教授或讲师;7%的为中高层管理人员;8%的为其他职位。

至于压缩工作时间或减少活动的原因,近半数受访者选择了不愿意无偿加班(48%),感觉上级没有充分肯定他们的工作(45%),没有足够时间兼顾个人生活(44%),没有经济上的激励(44%)。受访者可在这些原因中多选,因此比例总和非100。不过,研究人员选择设立边界的主要原因是压力过大(67%)。

一位匿名受访者表示,“一直以来,每个人都被逼得太紧,于是大家越来越冷漠,感觉自己被榨干了。人们不再愿意把工作带回家,也不愿意加剧这种工作和生活的失衡。”(见“《自然》读者对‘躺平’的态度”)

和另一名接受采访的研究人员一样,瑞士一名实验物理学在读博士生也要求匿名,这位博士生表示现在会在压力过大或没有动力的情况下减少工作量。这名博士生在2018年刚开始读博时曾斗志昂扬,满脑子都是研究思路。但过了几年,TA的导师与合作者对TA的工作越来越不重视。“你觉得自己没有参与到很重要的工作中,”这名博士生表示,“你不再想象自己在这个领域的未来。”

精疲力竭和不被赏识也让一些资深科学家慢慢从工作中抽身。一名在政府担任高级管理岗位的科学家在问卷中写道,“人们不愿意再揽‘上级派的其他任务’ ,因为他们认为自己没有多劳多得,也没有被感激。”

美国中西部的一名医学教授也表示在工作量严重超标时会给自己减负。她说:“有些时候,工作上的要求让我崩溃,让我疲劳的不仅是上班时间和工作量,而是学校的文化和我付出的情绪劳动。”比如,她要花时间辅导遇到家庭暴力和心理问题的学生,但她本人从未接受过这方面的培训。在不堪重压时,她会把平均工作时间从12小时缩短到8小时,并在没有要求时不去学校,同时拒绝参与非强制的活动。

但是,这么做并没有让她好受些。“除了做教授,我从没想过做别的工作,”她说,“我觉得自己每个方面都很失败,因为他们要我做的太多了。”

工作减产

在我们的调查中,研究人员分享了好几种帮助他们实现可持续平衡的方法。受访者中近2/3的研究人员和行政人员表示,他们已经推掉了很多会议,超半数的人还缩减了审稿工作。近半数高级研究人员表示他们加入的委员会比原来更少了。相比之下,处于职业生涯早期的研究者中,近1/4的表示他们缩减了对学生的指导,以及在多样性、平等与包容性和外联方面的工作。1/5的缩减了自己的教学任务。超过1/4的初级研究人员表示,他们砍掉了其他方面的工作,比如减少非主要项目与合作,同时限制工作时长。

青年科学家Ryan Swimley在刚踏入工业界时,就培养了劳逸结合的工作习惯。在美国蒙大拿州立大学取得本科学位后,他在当地一家生产真菌类素食蛋白替代品的小公司Nature’s Fynd做分析化学技术员。之前的他每天在教学、科研和学习上要工作16个小时,到了这家公司后,工作时间基本固定在朝九晚五。他说:“我的精神状态好多了,终于有时间探索并追求我的业余爱好了。”

科研人员还在削减对他们职业发展或工作认可没有帮助的活动。“我现在更懂得取舍了。”台湾大学的古海洋学家Jeroen Groeneveld说,“这个月我有两个经费申请要提交,所以我不会答应给其他期刊审稿的要求了。”(这么做的不止他一人,3月初,《自然》报道了审稿人的疲劳感达到了史上最高点。)

Groeneveld研究有孔虫类,这类单细胞生物的方解石壳能保存在海洋沉积物中,可以用来重建过去的环境状况。2022年8月前,他会花很长时间为领域内的其他研究人员制备和分析样品。而现在,他会邀请他们来他的实验室自学这些技术。他说:“这也是某种意义上的躺平吧,因为你不再答应别人的所有要求。”这么做不仅能为Groeneveld省下更多时间,还能让他的实验室成为学习新技术和产生合作的地方。

医学导师Müller和其他科学家不再回复学生晚上或周末发来的邮件或短信,这也改善了他们的工作生活平衡。Müller呼吁不在周末安排考试,因为这能照顾到那些家里需要照看的人。“我试着告诉学生和其他导师,如果事情在一周五天里做不掉,那就是太多了。”

更人性化的工作

虽然科学家能重建他们自己和工作的关系,但许多人认为,各个机构应该更多关注让员工焦头烂额的根本原因。“那种你必须一年工作365天,一天工作24小时的思维必须转变,”这位医学导师说,“整个环境总是不愿意承认,人们在工作之余也有很困难的生活,也要处理各种状况。”她建议美国学术机构给员工更多的病假、带薪产假和育儿假,提供照看儿童和老人的补贴,弹性的终身教职时钟(tenure clock),自动化的学术休假。各个机构还可以招募更多的教学、实验室、行政支持人员,帮助分担繁重的工作。

学术机构和公司企业也可以了解员工的工作量和压力,更好地支持不堪重负的研究人员。Swimley提到,他的直接上司问过他是否有余力接受新项目,也对他想要更多时间来完成手头的工作表示理解。这位实验物理学学生认为,没有能力提供指导或职业支持的导师应该重新考虑是否要招新学生进组。这名学生说:“不要拿着这些学生是可有可无的态度对待他们。”

近半数受访者表示,由于缺乏来自导师的肯定或是缺少经济补偿,他们降低了自己的工作强度。Müller说:“我认为大学能做的一个主要工作是转变它们的优先权,更多地关注员工,创造一个人们感到被认可的工作环境。”她说,对于学生新发表的文章,成功的经费申请,或是优秀的成绩,导师可以发一封简单的认可邮件,这对学生是很有意义的。

科研人员在设立边界的同时,提高的不仅是个人的幸福感,也是向同行发出一个信号,告诉他们这些边界是可接受的,是健康的,Müller说,“这不等于说,如果我周末不回邮件我就很懒,”她说,“我希望大家可以坦坦荡荡地说,‘我也有生活。虽然我的工作很重要,但我的生活我做主,不是老板说了算。’”

对于少数科学家来说,躺平逐渐变成了退出整个学术界。2021年7月,这位已经获得终身教职的医学导师从大学辞职,来到了一家非营利机构,在新岗位继续施展她的教学和发表能力。她的新工作需要组织与特定领域专家的会议,与作者合作,编辑教学资料等。她说:“我一直在学习新事物。”

此外,她能感受到来自同事的感激,她也很珍惜重新找回的工作生活平衡。她说:“我从早上8点到下午4点完全远程办公。快下班时,我会关上电脑离开办公桌。再也不需要晚上加班和周末加班了。”

她的新日程让她更有时间与她领域的同行进行交流。她现在在组织一个女性指导网络,该网络为想去学术圈外工作的人每月提供一次指导。

虽然她说离开学术圈的转型并不容易——她曾担心同行会如何看待她的决定——但她发现几乎所有人都很支持她。“我私底下收到了很多询问和私信,问我‘你是怎么做到的?’”

《自然》读者对“躺平”的态度

你听说过“躺平”(quiet quitting)吗?如果听过,这个词对你意味着什么?

“我的工资付我每周工作40小时。我会在每天的8小时里努力工作,下班回家后关上电脑和邮箱。我不会再为了赶进度每天工作12个小时了。”

——工业界的职员科学家

“对我来说,这意味着不超额招生。在我看来,这不是因为我对工作没有热情,而是我感到我的付出没有得到学校应有的感激。”

——学术界的助理教授/正教授

“躺平是在公开表达不太被接受或允许的情况下,一种更低调的撤退方式。至少它能让一些底层的声音被听见。”

——工业界的中/高层管理者

你为上班时间设立边界的主要原因是什么?

“我希望我的工作量可以减少,但工作强度却一直在增加,我每周要工作75-80小时,我很担心自己的健康和身体。”

——学术界的助理教授/正教授

“当我意识到如果我的身份不只围着我的博士工作转,我的生活会更好的时候。”

——学术界的博士生

“我发现工作时长并不等于科研产出。主动休息,缓解压力和疲劳从长远上能提升我的表现。”

——学术界的助理教授

原文以Fed up and burnt out: ‘quiet quitting’ hits academia标题发表在2023年3月3日《自然》的自然职场版块上

本文来自微信公众号:Nature Portfolio (ID:nature-portfolio),作者:Nikki Forrester