出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 木子童

编辑、制图丨渣渣郡

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在这里,我们呈现当下年轻人的面貌、故事和态度。

最近刷到一则离谱的新闻:为了抓捕两名涂鸦的小年轻,国际刑警开出了红色通缉令。

韩、美、意多国警察紧锣密鼓忙活了两个月,抓到一名,跑了一名。

通缉犯没干什么大事儿,只是以游客的身份进入韩国,涂花了六个城市的地铁列车,然后成功逃之夭夭。

在韩国警方发出恳求前,国际刑警大概也没想到,有一天他们的红色通缉令会如此大材小用。

但韩国阿sir已经快气疯了:这两个混球用油漆喷灌玷污了韩国地铁的清白,害我们损失巨额清洁费,还谋杀了清洁人员宝贵的工作时长!

普通人很难理解这点儿事怎么会闹这么大动静。毕竟这两年一说起涂鸦,不是班克西的天价艺术品,就是潮牌的街头联名,听起来它做为一种艺术早已从良。

退一万步说,就算是乱写乱画了,也不至于这么兴师动众,谁打小没在野墙上写过两笔“阿珍永远喜欢阿强”?

但你不知道的是,“地铁涂鸦”正像传染病一样在全球流行,越来越多年轻人正冒着生命危险加入这场轨道上的圈地运动。

在日本,如果地铁列车晚点,大概率是因为有人卧轨自杀。

在纽约,如果地铁列车晚点,更大的可能是因为有人涂鸦。

是的,不开玩笑,纽约地铁无时无刻不在承受猛烈的涂鸦攻击。根据大都会交通管理局(MTA)数据,仅仅今年前4个月就发生了209起“重大涂鸦袭击”,平均每月超过50起。

为了清洗它们,地铁公司不得不把开出库的列车再开回去,清洁阿姨都看烦了:

“这种货色洗掉一点儿都不心疼,我见过更好的。”

世界上多得是比地铁更合适的画布,一面白墙、一块砖头,再不济还有文具店的试笔便签,但街头艺术家偏偏对地铁情有独钟。

一名当地交通局官员说道:“在地铁涂鸦对他们来说就像‘圣杯’一样,这让你提升在涂鸦界的地位。”

涂鸦就像野兽圈地,抛开艺术水平不论,谁留下的记号多、谁能在更难抵达的地方做出标记,谁就技高一筹。

众多涂鸦地点中,再也没有比地铁涂鸦更刺激的了:潜入禁区、躲避警卫、抓紧搞艺术,然后第二天,数以百万的地铁乘客将目睹你的成果!

在接近暗网的网络深处,流传着许多这样的视频,由作案者亲手拍摄。

白天,他们远远地窥伺地铁车库踩点,晚上装好断线钳和喷漆罐悄悄出动。剪断铁丝网,翻入车库,一列列高大的列车是最好的掩护。

灯光照不到的阴影里,喷漆罐呲呲作响,大面积的色块覆盖了银白色的车身,涂色、勾线,这是数代涂鸦者总结出来的最快最醒目的画法。

趁黑而入,天明即走,没人知道是谁留下的这些彩色泡泡字,此时,作案者正混在早高峰倦怠的人群里等待自己的那趟列车,欣赏路人的惊异,以及警卫的“无能狂怒”。

“一般孩子无法把作品带进美术馆,但是,绵延数千米的轨道成为了很大的艺术展区。”

每天都有新的年轻人准备在城市的动脉上留下自己的签名。

国际化背景下,他们还有更大的野心——全球各大都市现已全部加入待标记清单。

受害国家对这些年轻的征服者甚至有了统一的称呼——“涂鸦游客”。

就像开头的韩国案件一样,涂鸦游客以旅游签证入境,择机涂鸦,然后迅速跑路。

被涂鸦的列车很快就会被清理,但录下的视频是他们的战利品。

一条名为“在日本干票大的”的视频,在YouTube收获了74000多次观看,1200多人为YouTuber在JR线上的潜入行动点赞。

另一条发生在中国的视频,接连袭击了北京、上海、深圳等5个城市,镜头游走在城市、乘管与铁丝网之间,紧张的禁忌氛围拉满,给这个素人账号吸引到50000多次观看。

乌克兰、以色列、匈牙利……就像手游《地铁跑酷》一样,地铁涂鸦爱好者几乎已经祸害遍了全世界。

在南美,他们更是直接给地铁公司干出了心理阴影,一份中国企业文件显示,智利在采购中国地铁列车的时候特别加了一条需求,全车内外多加一层防涂鸦膜。

当然,挑战禁忌也会付出代价,总有些倒霉蛋会在猫鼠游戏里被猫拿下。

一位澳大利亚小伙头一年在日本地铁里大搞涂鸦,回味无穷,第二年兴冲冲地来重温旧梦,结果才一入关,就被日本警方扣住了,当场从他的行李里搜出老虎钳、数码相机和大量喷漆罐,人赃并获。

在新加坡被抓住更倒霉,除了罚款,还得吃一顿鞭子。1993年,第一个在新加坡被执行鞭刑的美国人麦可·彼特·费尔就是因为涂鸦被罚,时任美国总统克林顿亲自求情,都没能让他免去这一顿胖揍。

执法机构的威胁之外,地铁涂鸦本身也有极高的风险。

因为总是摸黑作业,所以涂鸦者有时会注意不到周围环境,跌落、摔倒,或者被一辆迟到的返库列车碾过,危险时刻都有可能发生。

今年4月,两名法国街头艺术家在美国纽约愉快地与朋友度过白天后,怀着扬名立万的期待,悄悄前往布鲁克林的萨特大道-拉特兰路车站,第二天,售票员在铁道旁发现了他们的尸体,喷漆罐滚落在旁。

三年前,英国伦敦,23岁的吉尔伯特对妈妈说:“我要出去画画了,爱你。”当晚,拉夫堡枢纽站附近的高架轨道,他和两名年轻的伙伴一起被列车撞倒。

那一天是三人特别挑选的日子,无星无月,一片漆黑,司机无知无觉,直到第二天看到新闻才惊觉当晚撞到了人。

很多人赶来悼念他们,最终,他们的名字以另一种形式留在了桥下的墙上。

MTA数据,疫情前的2018年纽约一共报告了1260起轨道入侵事件,其中200次导致与火车相撞,68人死亡。

有时,勇者的勋章就是生命的代价。

要理解地铁涂鸦对街头艺术家的致命吸引,就必须回到1970年代的纽约。

一个最直观的回溯方式是,你可以把它想象成《蝙蝠侠》中的哥谭。

最顶级的衣香鬓影与最底层的帮派恶斗同时纠缠在这座国际化的大都市里。

大量失业青年一面目睹近在咫尺的上流生活,一面在贫困的泥潭挣扎,满腔愤懑亟待宣泄。

而做为当时全球规模最大、运力最高的地下交通系统,纽约地铁正是各社会阶层交汇的最大接点,在这里发言,能被所有人听见。

1970-1980年代,涂鸦文化在纽约爆发,地铁成了人人争相占领的高音喇叭。

每个人都想在地铁的车壁上说两句,他们把纽约地铁涂成了厕所留言墙。

从上到下,从内到外,密密麻麻的线条凌乱地填满车厢,强迫症患者走进去,当场就得扭头就跑。

如果对当时的旧车厢进行考古,你甚至需要一个洛阳铲。一铲子下去发现,一层油彩下还叠着一层又一层油彩。

涂鸦者自称“作家”(writer),而非“画家”(painter),很多人只是想说点什么,而不是画点儿什么。

实际上,正像说唱之于演唱,很多早期作家的艺术功底也不足以支撑他们完成一幅像样的画作。

其中确有精品,但大多数都很拙劣,闹眼也闹心。

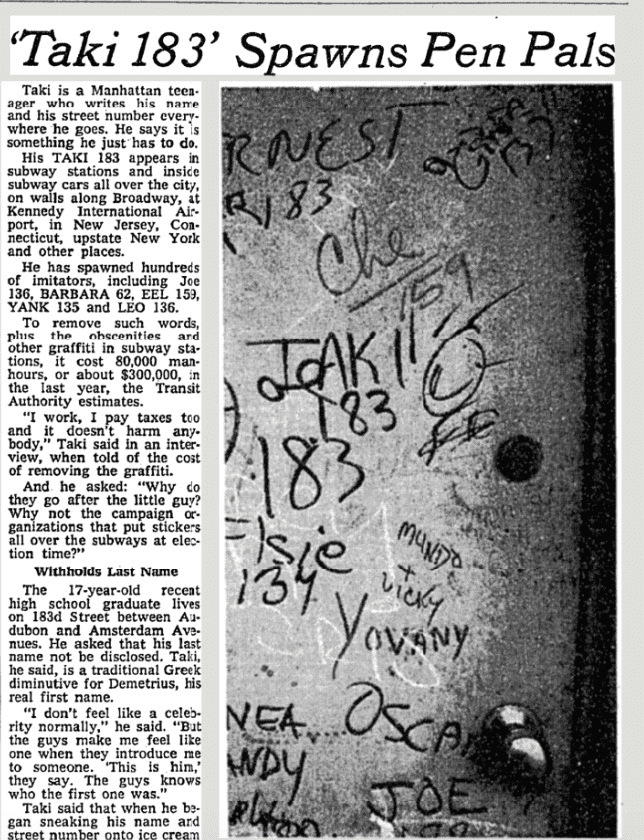

最常见的涂鸦是签名,艺名缀上住址,比如“taki 183”,他是一名快递员,把签名写遍了去过的大街小巷,也是第一个被正规报道的涂鸦人士。

涂写签名,就像徒手盖戳,约等于俺老孙到此一游。

走进一节70年代的纽约地铁车厢,如同走进一个树洞。毫无意义的漫天脏话里,夹杂着爱情、时事梗和伤春悲秋。老纽约人的喜怒哀乐都在这里,没有手机的年代,纽约人就在地铁里版聊。

那年头有个说法,谁能在地铁上留下姓名,谁就是涂鸦界的“国王”。

它是剑客脸上的刀疤、童子军的毕业勋章,只要在地铁上涂鸦过,一个普通的贫民区男孩就可以光荣地宣传自己是家喻户晓的名人了。

正是在这时,涂鸦与勇气、冒险和叛逆挂上了钩。

为了清理这些涂鸦,纽约市政府每年要花费几十万美元,而且每次清理都像是冤大头——清理干净的车厢正好成为下一场涂鸦盛宴的新画布。

为此,纽约市恨得牙痒痒,满车厢狂躁的线条,无时无刻不在对这座理想的现代化大都市发出大声嘲笑。

市警察局每天都在逮捕拿喷漆罐的年轻人,但他们就像跳蚤,永远有新的人在起跳。

“我被逮捕了十几次,也许是二十几次,后来已经不再数了。”

一位当年活跃的作家回忆道,他和朋友们在木板松动的高架桥上喷涂车厢,进局子的次数就是彼此炫耀的军功章。

和当权者的对抗,让他们无比清晰地感受到属于自己的力量。

纽约市政府试过很多办法:增派警力、招募新清洁员、鼓励社区举报、组织普通市民志愿者在车内巡逻。

但都杯水车薪,更加严密的安保只能激发叛逆少年更大的兴趣。

时任市长Koch气得一度想放狗,他计划在地铁停靠区散养狼狗,不栓链子,来一个咬一个。

这还是权衡过可行性的结果,老爷子甚至对记者放过狠话:

“要全按我的来,那就不是放狗,而是放狼了!”

当然,因为太激进,这个计划最终没能实行。

直到80年代末经济回暖,纽约市才腾出手来从根本上解决了问题。

他们花了510万美元,雇佣了205名新清洁工,把6424节地铁车厢全部清理干净,然后贴上了黑科技防涂鸦膜。

有了防涂鸦膜,油漆更难附着也更好清理,少年们的半永久画廊不再稳固。

同时釜底抽薪,政府规定喷漆罐不得卖给18岁以下的未成年人,并且零售店必须像对待枪支一样,把它锁进箱子里,以免被顺手牵羊。

更重要的是,此后互联网兴起,年轻人有了新的发言场所,纽约地铁终于渐渐清净下来。

但对于全球的涂鸦爱好者来说,这段黄金时代依旧是刻在涂鸦基因里不可磨灭的记忆,纽约地铁依旧是虔信者朝圣的终极目的地。

“就像天主教徒的梵蒂冈”,法国涂鸦作家Fenx说,“你去到那里,除了见见想见的人之外,最主要的目标就是粉刷地铁。”

世界上再没有哪种文艺形式像涂鸦一样特殊,既是犯罪,又是艺术。

不论在英国美国还是亚洲国家,对公共设施的涂鸦在法律上都是犯罪行为。

但与此同时,主流社会又高度认可了涂鸦的艺术价值。

2010年,时任英国首相卡梅伦送了美国总统奥巴马一幅由亮丽字母组成的装饰画做为礼物。

这幅画的作者,英国涂鸦艺术家Ben Eine,早上起床听到消息以为自己还没睡醒。

早年间,因为涂鸦,他被捕了15-20次,五次因刑事损害而被定罪,法官认定他的作品损害了公共建筑。

但现在,他的“罪证”竟然成为了国礼。

同样荒诞的事情,每时每刻都在发生。

据卫报报道,2008年,泰特现代美术馆开设了世界第一个以涂鸦和街头艺术为主的公共博物馆展览,并邀请六位艺术家现场创作外墙涂鸦。

同一时间,不远处的南华克皇家法院,英国著名涂鸦团体DPM因为被判有罪,被处以约100万英镑的罚款,以及合计11年的监禁。

是犯罪还是艺术,似乎完全取决于一个非常主观的标准:画得是不是够好。

这个看脸的时代,连涂鸦都不能免俗。

2011年,高产的街头艺术家TOX被判处27个月的监禁,检察官指控:“他不是班克西,他没有艺术天赋。”

班克西闻讯,很快在TOX的原作基础上创作了一幅声援涂鸦,结果那栋大楼的产权人高兴坏了,立刻找来玻璃把这块儿墙皮框了起来,还在旁边添了个24小时监控摄像头。

精湛且具有强烈个人风格的涂鸦,足以让作家名留青史。

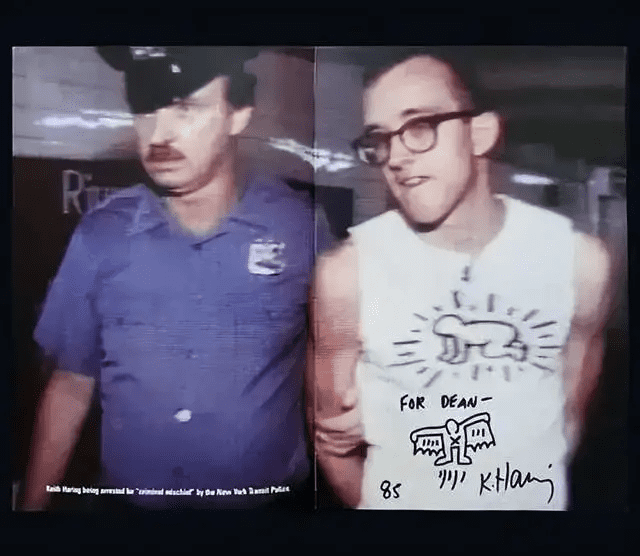

Keith Haring,波普艺术大师,常年在地铁站里寻找空置的广告位创作“跳舞的小人”。

他新奇而风趣的作品当年就引起了公众的注意,电视台特地来采访,结果拍着拍着他就被警察抓走了。

Basquiat,一手把涂鸦引向新表现主义。

这介于小学生绘画与天才之间的高级感,如果不是28岁时吸毒过量英年早逝,现在各大潮牌的联名,想必少不了他的一席之地。

Lee Quiñones,把富有冲击力的色彩发挥到极致,真正的雅俗共赏。

时不时还爱在墙面上诗兴大发:“涂鸦是艺术,如果艺术是一种犯罪,请上帝原谅我!”

足够好的涂鸦甚至能反客为主。

因为被画了涂鸦,建筑产权人的改建计划竟然被法院驳回了。

这件事发生在5Pointz,一栋废弃的工厂,产权人沃尔科夫允许来自世界各地的涂鸦艺术家在此作画,它已经是当地涂鸦欣赏之旅必不可少的景点。

但2013年的一天,沃尔科夫改主意了,他想推倒这栋建筑,改建成公寓,于是趁着夜晚,偷偷雇人刷白了墙壁。

结果被涂鸦艺术家联名告上法庭,陪审团裁定,根据《视觉艺术家权利法》,沃尔科夫违法了,他必须与艺术家协商一致后,才能继续拆迁计划。

当代,涂鸦的创作环境无疑已经比当年宽松很多。

在纽约等传统涂鸦城市,有很多政府划定的合法涂鸦区域,想要展现艺术才华,可以在官方涂鸦区尽情挥洒,事后还有官方组建的专家小组为你评估价值。

有专人接待旅行团,参观一个个涂鸦圣地,并且手把手教游客,自己喷个签名。

即使没有许可,你也可以伪装成接受某家邀请,正在专程绘制涂鸦的人,只需要随身携带一个“假证明”就可以畅行无阻。

但这也让人开始产生疑问:如果失去了对抗制度的内在张力,涂鸦和壁画还有什么区别?

被招安的涂鸦,越来越像一场画技大比拼,有艺术天分的人才能获得宝贵的创作空间,然而这正与涂鸦的初心相违背——不是因为画得好才去画,而是因为想画就画。

虽然破坏公序良俗是很令人着脑的行为,但眼看叛逆者温顺地走进良夜,也让人有些说不清的遗憾。

几年前,上海地铁曾经发生过这么一件事,两个大学生走上地铁,用马克笔在车厢里放肆写下了精心设计的签名,随后扬长而去。

被警方摸排逮捕后,地铁公司索赔清洁损失7000块钱。但两人拿不出钱来,最后只得以工抵债,用80个小时的志愿服务抵扣赔偿。

故事的最后,两位黄毛穿上红马甲立在了站台上,对着小喇叭一遍遍重复:

“文明乘车,请勿抢上抢下。”

中国是少见地铁涂鸦的,但在另一种流动性更加灵活的工具上,却依旧能看到涂鸦活着的痕迹。

快递车,城市交通的毛细血管,如果仔细观察你会发现,很多快递车上都有些意味不明的胡乱涂写,那就是中国涂鸦者的标签。

他们冒着被快递小哥追出二里地的风险,见车就画。

从此每个取快递的人都将称颂他们的名,然后皱眉骂上一句:“弄的什么玩意儿!”

绝大多数涂鸦不仅无法带来经济收益,还要倒赔材料钱和宝贵的午夜睡眠,但为何人们还是乐此不疲?

转头看看地板上攥着蜡笔流口水的侄子,我悟了:

因为墙就在那里。