本文来自微信公众号:Nature Portfolio (ID:nature-portfolio),作者:Richard Van Noorden,题图来自:视觉中国

伦敦一所实验室的暗房中,一组学生和研究人员正在观察一簇人类脑细胞向他们的“新家”——一个活的小鼠大脑中定居的过程。在显微镜一旁的电脑显示屏上,人类神经细胞不时闪烁出发生同步活动时所释放的光芒。随着时间的推移,细胞逐渐长出数厘米长的新连接,从而相互连接成网络。负责运营这所伦敦帝国理工学院实验室的Vincenzo De Paola说,他的学生非常着迷。“这就是他们想做的一切,我没法让他们走。”他说。

这些研究者在最前排观赏着一场非凡演出。De Paola研究团队是少数几个能研究人类神经细胞在活着、发育中的脑中工作的实验室之一;出于伦理和技术原因,该系统大多被禁止。“我们无法在这些过程发生于人类胎儿大脑时进行研究”,他说,“相反,我们想观察人类大脑皮层神经元在活体动物中发育成熟、并形成活跃神经网络的过程。”

De Paola所采用的研究体系是一种特定类型的神经嵌合体——这是一个近五年里蓬勃发展的领域,并引发了针对“混合人类和动物脑组织”相关伦理问题的广泛争论。支持者认为,这类研究体系对于在实验中操作人类神经元活细胞而言很有必要,而且使用该体系的研究已经为我们认识健康和疾病提供了一些重要启示。例如,通过在研究中使用神经嵌合体,科学家们已发现唐氏综合征和阿尔茨海默病中神经元的发育和行为方式存在差异。

但其他一些人则警告说,这样的嵌合体其实代表了一个道德上的灰色地带,因为它可能会使人类与其他动物之间的界限变得模糊,或在动物身上再现类似于人的感知或认知。一些研究人员说,这类嵌合体应该仅在没有其他细胞或动物模型合适的情况下才能被使用。

“究竟是该模型真能用于回答某个科学问题,还是我们仅仅是为了用它而越界?”Francis Crick研究所发育生物学家Naomi Moris问道。伦理学家们正在追问:存在于某只动物大脑中的人类神经元集群,在什么时候理应被视为具有某种独特的道德地位。

虽然使用嵌合体(由不同生命体或物种的细胞所组成的实体)所开展的研究已有数十年的历史,但神经嵌合体的出现引发了新的伦理问题。

美国国家学院(US National Academies of Science, Engineering and Medicine)于2021年发布的关于神经嵌合体研究的特别报告(参见 go.nature.com/3pii9q5)中指出了部分问题,例如赋予动物新的认知能力,或可能给动物带来痛苦的人类病症等。委员会建议,虽然目前对干细胞和动物研究有充分规范,但神经嵌合体这一领域应受到密切监管。委员会还鼓励开展预实验、并对动物采取密切监测,从而识别出任何新出现或不寻常的动物行为。

对于监管机构而言,未来还将有很多需要他们关注的事情。研究者不想局限于移植少量孤立的细胞,而是正开始考虑进一步创造具有人类大脑区域的嵌合体动物。数项将人类大脑干细胞移植到猴子大脑中的研究取得的成果,帮助了一项临床试验得以在2018年启动,该临床试验旨在验证人类大脑干细胞移植在帕金森病治疗中的可行性。

2019年,日本撤销了禁止政府资助利用“人类-动物”嵌合胚胎的研究的禁令。包括美国和英国在内的许多国家,法律上允许涉及将人类脑细胞或脑组织与另一种动物大脑相互混合的研究,在通过额外审查后还可获得政府资助。美国禁止其政府为涉及“人类-动物”嵌合胚胎的研究提供资助。

观察者们预计这一领域的进展会很快。“我们知道它将高速发展。”美国哈佛大学医学院研究伦理主任 Insoo Hyun说。

研究主流

生物学发展的历史就围绕着嵌合体。美国洛克菲勒大学的发育生物学家Ali Brivanlou说,早在20世纪初,胚胎学家们便把异种动物胚胎的组分剪切粘贴在一起,比如将鸡和鹌鹑融合在一起,以探寻胚胎发育信号的来源。

近几十年来,研究人员们也一直在将人体部件(如器官、细胞或基因等)引入其他动物。Brivanlou说,这通常是为了更好地了解生物各器官系统的工作原理,或者探寻疾病的治疗方法。癌症研究人员经常将人类肿瘤移植到小鼠体内,而且自上世纪80年代后期以来,科学家们已经培育出具有人类免疫系统的小鼠[1]。

另一个目的则更实用:设法在动物身上培育出与人体相容的器官,以缓解器官移植中供体器官的短缺。在过去的几个月里,研究人员已经将转基因猪肾和猪心移植到人类体内。

但实现了使细胞长期存活的人类神经元细胞移植,直到近十年间才出现。2013年,布鲁塞尔自由大学的神经科学家Pierre Vanderhaeghen和同事完善了从干细胞培育出人类神经元细胞的精细过程[2],使它们移植后既能在小鼠大脑中茁壮成长,也不会生长失控。

科学家用两种人类干细胞来制造嵌合体的神经元细胞:一种是最初源自胚胎的胚胎干细胞(ES细胞);另一种是诱导多能干细胞(iPS细胞),其来源于被重编程至“胚胎样”状态的成体细胞。这两种细胞都具有潜力,可以发育为体内任何类型的组织,并且能引导发育为神经元。“与过去移植的其他类型细胞相比,源自人类多能干细胞的这些更具可塑性。”Hyun说,这或许能让这些人类细胞更好地整合进动物体内。

美国国立卫生研究院曾于2016年提议,对利用含有人类细胞的动物胚胎所开展的研究,撤销对其资助的禁令。公众评论随即大量涌入,以反对居多(目前该资金禁令仍然有效)。但2020年在430名美国人中所进行的一项调查发现,59%的人支持“人-猪”嵌合体胚胎研究,其目的是实现在猪体内生产人体组织[3]。

猪体内有人类肾脏或肝脏组织是一回事,换成神经组织可能就没那么容易接受。“人们把大脑和道德地位联系在一起。”Hyun说。而研究者们表示,尽管这些研究都没有朝在动物身上产生人类样认知这一方向迈进,但上述关联正在使他们重新思考——到什么程度上,动物大脑会接近到过于像人的界限,而造成社会的忧虑?

混合大脑细胞

在过去的五年中,研究人员开发了多种制造神经嵌合体的方法。它们在复杂性上各不相同,从移植单个人类神经细胞或一块体外培养的脑组织,到结合两个物种的胚胎从而试图从头开始生成嵌合脑组织。

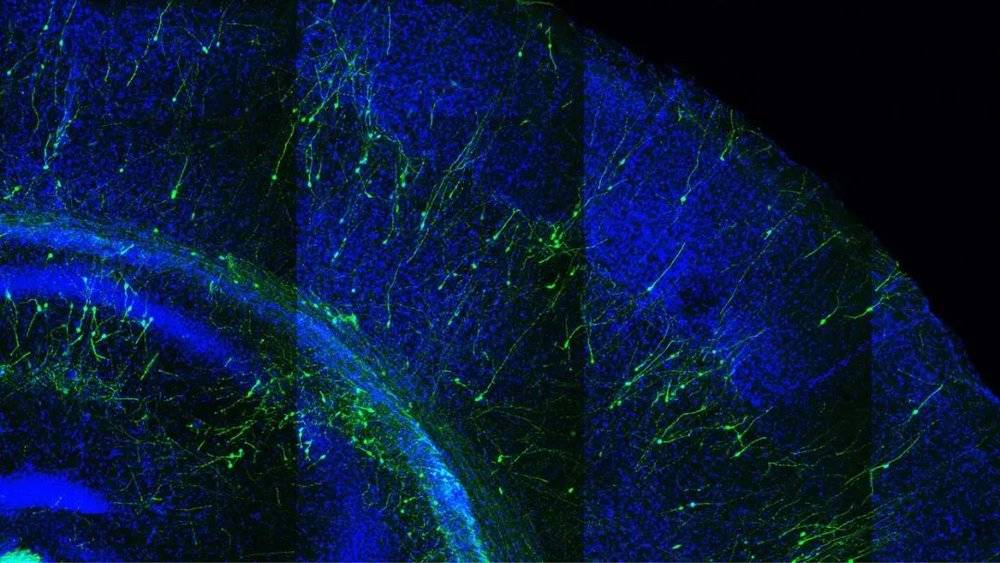

要观察工作状态中的人类神经元细胞,最简易的实现方法是每次移植数个细胞。Vanderhaeghen 的研究团队目前供职于比利时佛兰德生物技术研究所(VIB)-天主教鲁汶大学(KU Leuven)的大脑与疾病研究中心,利用体外培养ES细胞中获得的锥体神经元(人类大脑皮层中数量上最多的一类神经元细胞)进行这类研究。他们想知道这些细胞在较长的时间尺度下是如何在活体生物中形成连接。“我们想知道那些在培养皿中接受‘训练’的神经元,转移到大脑的‘战场’中会如何表现。”Vanderhaeghen说。

他的团队与弗兰德斯神经电子学研究所的Vincent Bonin团队合作,将以分散的单细胞而非细胞团块形式存在的一些神经元细胞的“细胞汤”移植到新生小鼠的大脑皮层中[4]。

人类神经元细胞以惯常时间成熟,花上6到12个月,而他们周边作为其“邻居”的小鼠神经元细胞仅需要5周。Vanderhaeghen说,即使在小鼠的大脑环境中,这些人类细胞却仍坚持按照自身的漫长时间线发育。“这表明,较长的发育时间编码于内部,在于这些神经元自身。”

该研究团队发现,人类神经元细胞不但能够正常发育,而且还能够整合到小鼠的视觉回路中并发挥相应功能,其所做出的反应与小鼠神经元细胞对同一视觉刺激(例如移动的黑白条)所做出的反应一致。人类神经元在其他大脑中能够定植并正常工作,这一发现令人惊讶,还意味着未来也许能够用细胞移植修复受损的大脑回路。

“我们预计会有些连接,但我们对这些细胞反应所具有的特异性感到非常震惊”,Bonin说,“本来可能有一百万个失败的办法。”

该团队还将健康人类神经元移植到具有阿尔茨海默病遗传易感性的小鼠的大脑中。该研究[5]表明,人类神经元细胞在患病小鼠大脑中会发生退变,但原本的小鼠神经元细胞仍保持存活。这一工作不仅证实了人类神经元细胞特别容易受到阿尔茨海默病的影响,而且还为研究人员提供了一种方法,观察人类神经元细胞在患病大脑中发生了什么。

De Paola 还在新加坡的杜克-新加坡国立大学医学院运营一个研究团队,致力于研究人类神经元细胞如何相互连接,以及在发育障碍中这些连接如何受到破坏。他的团队曾把人类iPS细胞制得的锥体神经元细胞移植至成年小鼠的大脑体感皮层[6]。

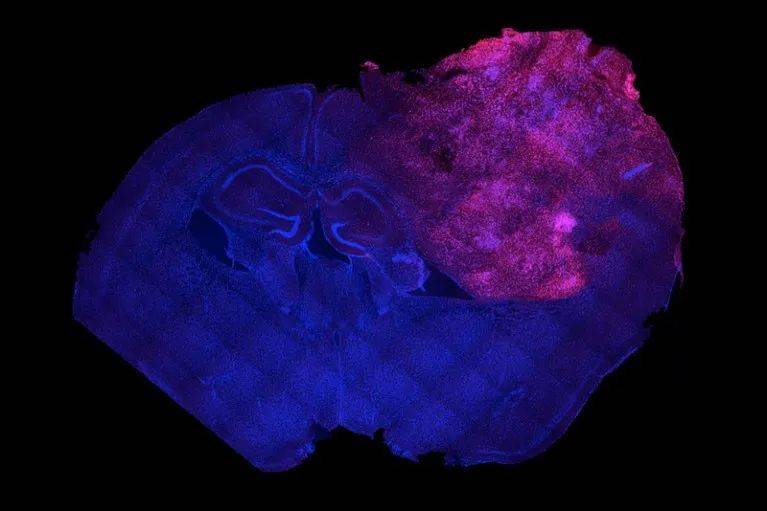

与Vanderhaeghen所做的移植不同,De Paola的移植在小鼠大脑中最终生长成了密集的人体组织微移植物,而且一直存活到5个月后实验结束。“我们对生长量感到惊讶,它形成了一个庞大网络,”De Paola说,“当然了,‘庞大’是相对而言,实际上大概和一个大的滨豆差不多。”

De Paola表示,被移植的细胞所产生的连接大部分都是发生在被移植细胞之间的(超过90% 的连接是被移植的人类细胞相互之间的),但这些人类细胞也确实向小鼠大脑皮层的其他部分发出神经投射,并从小鼠大脑中接受了一些神经投射、血管和免疫细胞。这些支持使这块组织能够持续发育达5个月,并能做出那些预期出现于发育中人类胎儿大脑的行为,即修剪神经元细胞分支和细胞间连接,并开始以协同方式放电。

De Paola的研究团队还利用由唐氏综合征患者的细胞所制成的神经元进行了同样的移植实验[6]。他们发现这些神经元所形成的动态网络较少,且神经活动较低,但目前尚不清楚这两个特征之间存在怎样的联系(如果确有联系的话)。该团队目前正在进行后续研究。“我们能用这一模型进行实验。显然我们不能在成人或胎儿大脑中做这个实验。”De Paola说。

这些研究团队的移植能否以某种方式将小鼠的视觉或感官感知,使之变为某种更近似人类的版本?上述两个研究团队都没有对移植小鼠的认知或行为进行过测试,但他们都报告说,这些小鼠的行为与未接受移植的同伴大致一样。

对于少量人类神经元和神经连接是否有可能改变小鼠认知,De Paola和Vanderhaeghen都持怀疑态度。“我认为即使同时刺激数千个人类细胞,也激发不了人类的行为或感知。”Vanderhaeghen说。但他和De Paola认为,从事该领域工作的人应尝试确定可能造成上述改变的转折点。

长存的类器官

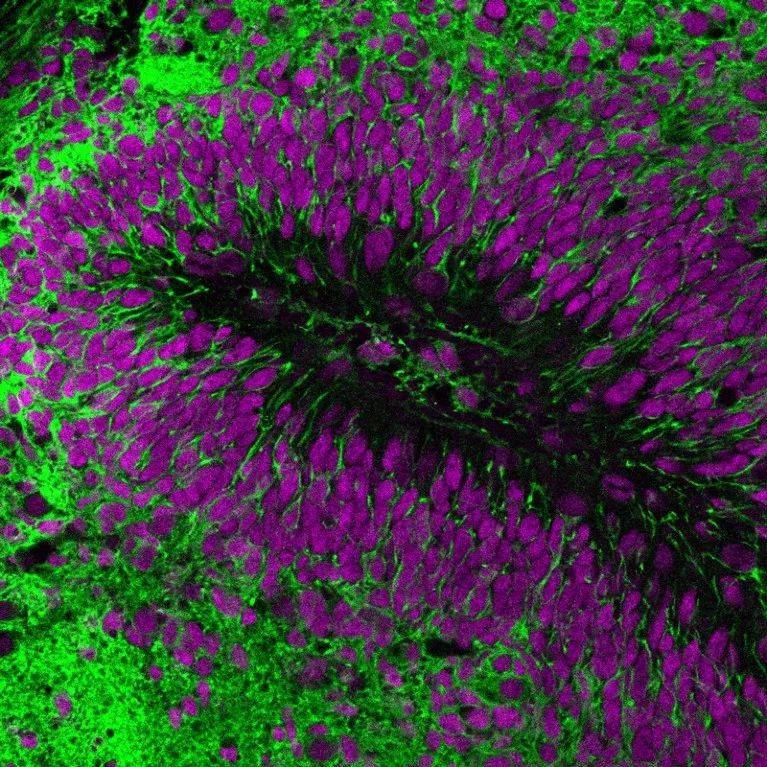

在实验室内的人类脑组织研究领域,一项重大进展是大脑类器官的兴起,即大脑干细胞在3D培养中生长形成的自组织结构。

自 2013 年Madeline Lancaster和Jürgen Knoblich[7]首次创造大脑类器官以来,它们变得日益复杂。一些研究人员甚至将多个类器官拼接成“类组装体”(assembloids)。

美国斯坦福大学的神经科学家Sergiu Pasca 认为,类器官所具有的复杂性使其足以用于提出许多与人类大脑有关的科学问题,但即使是“组装体”也远未达到真实人类大脑的复杂性。他认为这是因为他们缺乏感觉性输入信号、血管、免疫细胞和支持细胞,也无法收到反馈。此外,一旦类器官的结构大小超出3~4毫米,处于中间位置的细胞就会由于缺少来自细胞培养液所提供的营养而死亡。很难支持它们生长超过过几个月。

为了克服这些限制,神经科学家们已开始尝试将类器官移植到动物的大脑中,以便更密切模拟人类大脑回路的复杂性,以及他们在疾病中出现的错误。

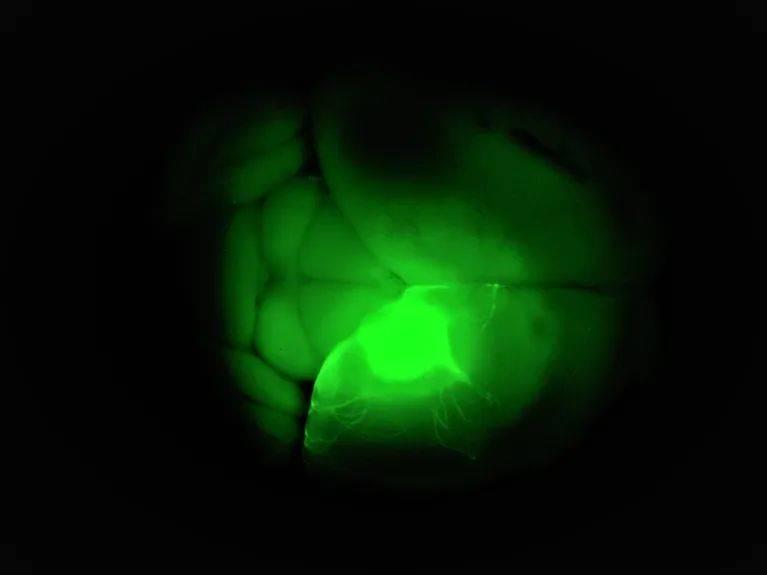

美国索尔克生物研究所的神经科学家Rusty Gage小组成功地将人类类器官移植到小鼠大脑中,并使其存活长达11个月,这几乎达到了小鼠整个生命周期的时间长度[8]。

他们利用该系统获得的一些尚未发表的研究结果表明,人类神经元从类似胚胎的状态得以发育成熟,达到了类似于婴儿神经元的更为复杂的状态,并最终展现出成人神经元的一些特征。人脑组织整合到了小鼠大脑中,其组织内部有血管的生长,组织中的神经细胞发育成熟并能对刺激做出反应,甚至与小鼠神经元形成了稀疏但有效的连接。

与Gage共同工作并参与建立类器官移植的博士后研究员Abed Mansour表示,对于阿尔茨海默病等神经退行性疾病中神经元所发生改变的相关研究而言,该研究系统具有优势。类器官移植中的人类神经元会向宿主大脑发出很长的投射。“这有可能成为一个很好的研究系统,用以探寻健康的人类神经元和受疾病影响的神经元在发生这个过程上有何不同。”Mansour说,他现在在以色列希伯来大学医学研究所带领自己的研究团队。

Gage的团队目前正计划将由阿尔茨海默病患者来源的细胞所制成的大脑类器官移植到健康小鼠大脑中,以及反过来,将由健康人来源的细胞所制成的类器官移植到阿尔茨海默病疾病造模的小鼠大脑中。该研究的目的是弄清究竟是哪些细胞(神经元细胞本身,或者诸如星形胶质细胞等其他细胞)导致了该病中的炎症。

“这是我们首次能够在疾病背景下监测活的人脑组织。”Gage说。他说,这项研究未来可能会促成个体化的类器官移植治疗,以替代患病或受损的脑组织。

在Lancaster看来(她现为英国剑桥MRC分子生物学实验室的发育生物学家),类器官移植有其用武之地,但她敦促研究人员要仔细检查他们所正在进行的动物实验,并确保它们是正当合理的。“作为研究人员,我们需要小心谨慎。该领域目前十分热门,正在出版大量论文。”她说。

至于类器官的伦理地位,当它们还在体外的培养皿中时,它们基本上仅被认为是一类复杂的3D细胞培养物。Lancaster、Gage和其他研究者都认为它们并不具备人类的感知、感觉或认知等方面的能力。而且Gage表示,即使是移植进入体内的类器官,由于其与机体的整合并不好,也不足以赋予任何有意义的“人性”。

嵌合体胚胎

另一种在活体动物中研究人类大脑发育的方法,是将人类组分添加到处于发育的最早期阶段的另一动物胚胎中。一些研究团队试图制造人-动物嵌合胚胎来研究器官发育,以期有一天制造出用于移植的器官。

其中一种制造方法是将人类干细胞添加到受精后仅数天的动物胚胎中,此时这些胚胎仅是处于细胞分裂中的小细胞球。科学家们已经在啮齿动物、牲畜,以及与人类亲缘关系更为密切的猴子(一项2021年存在争议的研究)[9]中进行了尝试。然而,要么这些嵌合体胚胎的发育无法超出极早期阶段,要么其中的人类细胞迅速死亡。科学家们认为,来自这些异种动物的细胞之间差异过大,以至于无法出现胚胎细胞发育必需的紧密共存与交流。

还有另一种制造可移植器官的方法,该方法也许未来有一天可以用来制造科学研究和疾病治疗所需的脑组织。在一种称为囊胚互补的方法中,科学家们使用一种称为囊胚的稍晚阶段的胚胎,在其中引入一些基因突变来阻止它形成某个特定器官,例如胰腺。然后他们从另一只动物身上取出可以产生该器官的干细胞,并将之注入囊胚。

干细胞生物学家中内启光(Hiromitsu Nakauchi)的研究团队分属斯坦福大学和东京医科齿科大学两地,该团队已使用囊胚互补技术在大鼠胚胎中培养出了小鼠胰腺[10]。“某种意义上说,我们正在使用胚胎作为生物反应器,因为这些胚胎应该‘懂得’如何生成器官”,中内说。

动物囊胚究竟能否在携带人类胰腺、肾脏或大脑区域的同时做到正常发育,一直是一个悬而未决的问题。加州大学旧金山分校的分子生物学家Bjoern Schwer认为,当人类细胞从一开始就混入胚胎时,生命体往往无法正常发育;但在为某种器官或组织创造出了特定的微环境时,可以使人类细胞更易于促成生命体的发育。

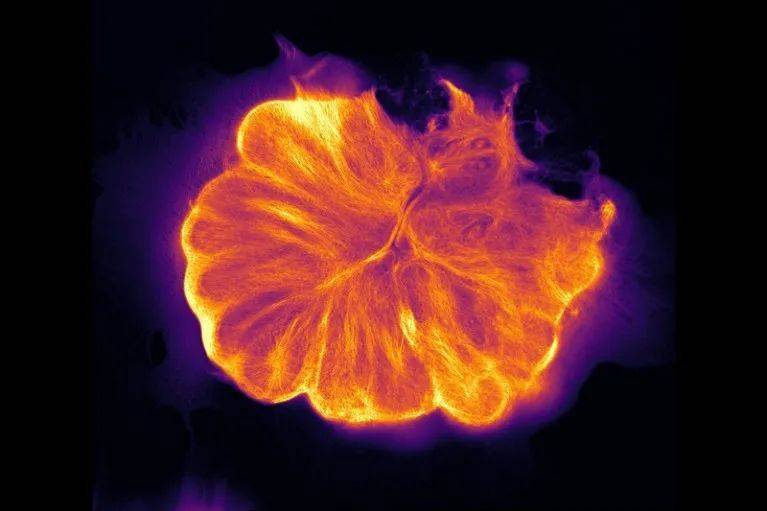

囊胚互补尚未在人类神经干细胞上进行过尝试,但Schwer的团队和其他研究者正在考虑进行有关的初步实验。他的首个研究问题是,一片源自非人灵长动物的脑组织是否可以在啮齿类动物的胚胎中生长。

Schwer的研究组已经使用囊胚互补技术来制造小鼠-小鼠嵌合大脑。在2018年与哈佛大学医学院 Frederick Alt 研究组的合作研究中,研究人员使用该技术在一种品系的小鼠胚胎中培育出另一品系小鼠的整个前脑区域[11]。

“这是一个相当模块化的研究系统,我们能够以不同方式使用它来去除与替换各种不同的大脑区域。”Schwer表示。例如,用非人灵长类动物的某一大脑区域(而不是人类脑细胞)替换小鼠大脑的相应部分,这样可以为研究人员提供一种更简单、且更符合伦理的方法,以在体内研究与人类相应脑区近似的猴子脑区发育过程。Schwer已获得他所在大学的批准,可以尝试使用猕猴和狨猴的胚胎干细胞,在小鼠大脑中制造一小片灵长类动物前脑。

他也正在思考如何在符合伦理要求、并满足技术可行性的前提下,使用囊胚互补技术在处于发育阶段的小鼠大脑中培养出一块人脑组织。这样的实验可以测试诸如某些突变如何促进人类脑肿瘤的生长,也许能找到关闭这些突变的方法。

“我们还没有走到这一步,但算是有希望。”Schwer说。和其他神经嵌合体的研究者一样,他不认为小鼠大脑中的一小块人脑组织,会导致类似人类的认知。

跨越认知界线

然而,恰是这样的可能性让伦理学家和社会公众担忧。生物伦理学家,美国威斯康星大学麦迪逊分校名誉教授Alta Charo说:“神经的组合,触及了使我们成为‘人类’本质的东西——我们的心灵、我们的记忆与自我意识”。她认为,像人类思想禁锢于动物体内、或具有半人类大脑的生物,公众会对这样的概念产生不安。

她和其他伦理学家认为,公众对于理解为何进行此类研究的原因方面,存在很大的认知差距。她说,神经嵌合体领域的研究人员应该经常向公众分享他们的工作,例如参考Pasca所作的TED风格演讲。Charo认为,随着研究不断推进,研究人员将不得不考虑人脑组织在达到多高的比例时,就可能开始在体外培养中向认知功能的出现迈进,或在小鼠体内引发类似人类的特征,还有至何时就可能会给动物增添情绪压力或痛苦。

另一个担忧则是人类胚胎细胞在放入动物胚胎中之后,不可预测的细胞行为,以及它们的生长是否会失控。“难点在于胚胎被接管比例上的不确定性。”Moris说,“我们相信胚胎会‘做自己的事’,但那可能和我们想的不一样。”

当然,神经嵌合体研究需要来自人类捐赠者的生物材料,也因而涉及关于知情同意的问题,以及如何正确地告知人们他们的细胞会被重编程为神经元细胞,并会在培养皿、小鼠体内或嵌合胚胎中获得新生。

Schwer觉得,任何为iPS细胞的科学研究提供自身细胞的人,在他们的细胞被用于制造神经组织之前,都应先与之商讨。“我可是想知道的,你不会吗?”

就Brivanlou而言,他乐观地预计这项工作的未来收益可能会改变当下的复杂问题。“当你用这个治愈了一种疾病——治愈一个患有亨廷顿舞蹈症的孩子或祖母的阿尔茨海默病——每个人都会同意的。但前往这个目标的道路是崎岖的,这就是我们现在所处的位置。”

参考文献

1. Mosier, D. E., Gulizia, R. J., Baird, S. M. & Wilson, D. B. Nature 335, 256–259 (1988).

2. Espuny-Camacho, I. et al. Neuron 77, 440–456 (2013).

3. Crane, A. T. et al. Stem Cell Rep. 15, 804–810 (2020).

4. Linaro, D. et al. Neuron 104, 972–986 (2019).

5. Espuny-Camacho, I. et al. Neuron 93, 1066–1081 (2017).

6. Real, R. et al. Science 362, eaau1810 (2018).

7. Lancaster, M. et al. Nature 501, 373–379 (2013).

8. Mansour, A. A. et al. Nature Biotechnol. 36, 432–441 (2018).

9. Tan, T. et al. Cell 184, 2020–2032 (2021).

10. Yamaguchi, T. et al. Nature 542, 191–196 (2017).

11. Chang, A. N. et al. Nature 563, 126–130 (2018).

原文以Hybrid brains: the ethics of transplanting human neurons into animals为标题发表在2022年8月3日《自然》的新闻特写版块上,© nature,doi: 10.1038/d41586-022-02073-4

本文来自微信公众号:Nature Portfolio (ID:nature-portfolio),作者:Richard Van Noorden